Программы укрепление общественного здоровья что это

Ключевая цель проекта – увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % к 2025 году.

Документ

Паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по 2025 год (включительно).

Комментарий

Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.

В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года – до 60%; увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 году; снизить распространённость потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году; снизить потребление алкогольной продукции на душу населения с 10 л в 2017 году до 9,3 л в 2019 году и до 8 л в 2025 году.

Проект «Укрепление общественного здоровья»

Министерства и ведомства, органы при правительстве:

Источник: government.ru

Как работодателю не разориться на ЗОЖ? Обзор рекомендаций Минздрава

На сайте Минздрава опубликован федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Документ прелюбопытный с точки зрения трудового законодательства: посмотрим, что он из себя представляет.

О чем новый проект Минздрава

По мнению чиновников, поскольку обычный гражданин большое количество времени проводит на рабочем месте, то и укреплять его здоровье надо в первую очередь именно там. Поэтому, считают в Минздраве, озаботиться укреплением здоровья должны в первую очередь работодатели: создать условия для укрепления здоровья и вообще правильный командный дух для устремленных в светлое здоровое будущее работников.

Разберем подробнее, что же хочет Минздрав от работодателей.

За чей счет «банкет»?

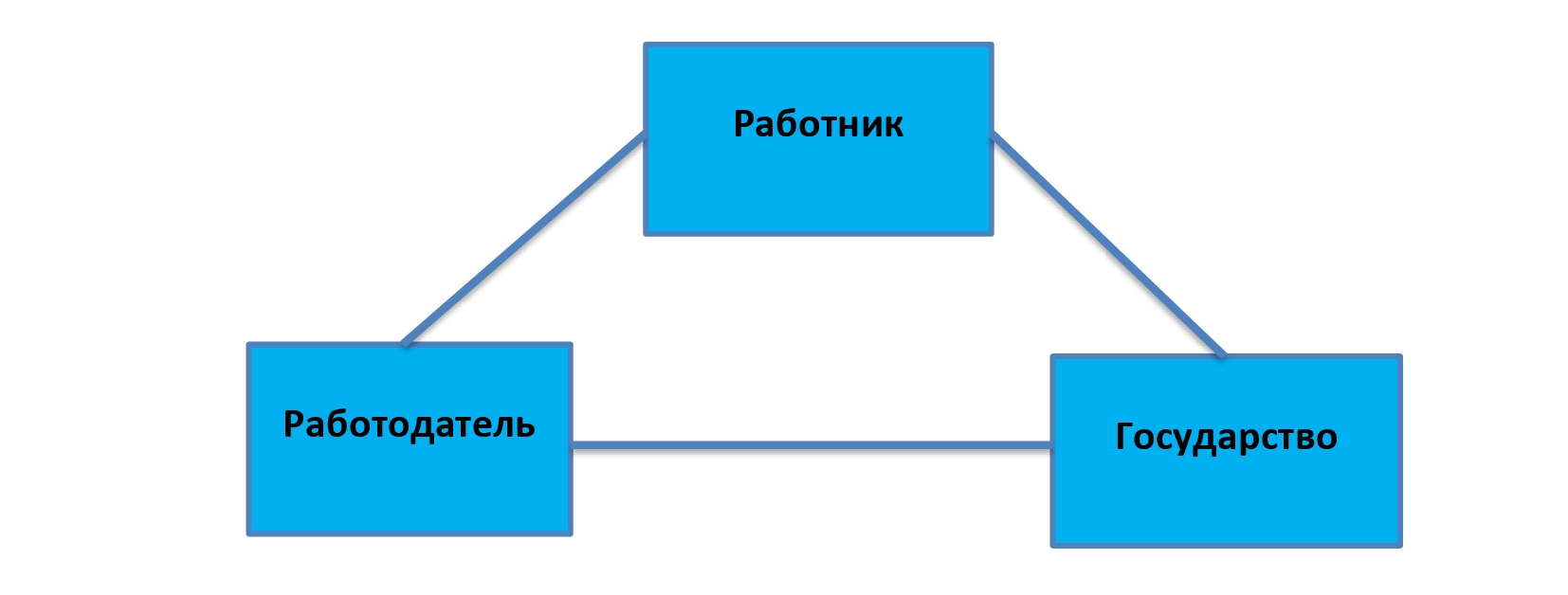

Минздрав приводит кучу таблиц с оценкой запросов, мотиваций и потенциальной выгоды для всех участников триады по укреплению здоровья.

При этом про какое-либо финансирование от государства речи нет. То есть оплатить все новации на частном предприятии предполагается из кармана работодателя. Впрочем, все же имеются некоторые намеки, как финансировать программу по укреплению здоровья работников.

Специальный репортаж: Сергей Клепцин // Реализация программы «Укрепление общественного здоровья»

С одной стороны, специалисты Минздрава наивно полагают, что внедрение программы «уменьшит расходы на ОМС» у работодателя. Любопытно, почему они так думают? Ведь расходы на ОМС привязаны к ФОТ. А больничные оплачивает ФСС за счет взносов, которые точно так же зависят от размера ФОТ. Или внедрение программ Минздрава должно привести к уменьшению ФОТ?

Каким образом? Сотрудники частично разбегутся?

Далее — внедрение предложений Минздрава должно «повысить производительность труда». Здравый смысл подсказывает, что тогда доход работодателя от повышения производительности должен превышать расходы на саму программу. Иначе овчинка выделки не стоит (с точки зрения работодателя).

В принципе, все «выгоды», которые видятся Минздраву для работодателя, такие же сомнительные, как в приведенных примерах. Так что очень хорошо, что творение чиновников от медицины все-таки носит рекомендательный характер. Но это пока…

Что же конкретно предлагается проделать и во что это обойдется работодателю?

Здоровое питание

Работодателю, по мнению Минздрава, следует предоставить выбор питания для персонала, а также предоставить «легкий доступ к свежим фруктам и здоровым закускам». При этом надлежит ограничивать существующий выбор: либо все питание, представленное на предприятии или в офисе должно быть «здоровым», либо «здоровое» должно быть более доступным, чем «нездоровое» — за счет цен.

Каждому работодателю, по сути, предлагается, помимо всего прочего, освоить азы общепита: закупать, готовить и продавать (по сниженным ценам) здоровое питание. Не говоря уже об учете и налогообложении этого питания. А так же о том, что ради оздоровления сотрудников всем работодателям светит обзаведение онлайн-ККТ.

Физическая активность

Помимо питания, следует обеспечить возможности для физических упражнений на работе и вне работы. Крайне желательно, чтобы рвение работодателей выходило дальше за пределы их компаний. Нужно поддерживать массовый спорт в окрестностях, «приближать фитнес-центры к местам проживания людей», создавать условия для того, чтобы «занятия спортом были бесплатными». И так далее.

Сколько это примерно будет стоить работодателю, не уточняется. И компенсировано, надо полагать, не будет. Видимо потому, что работодатель вроде как получает профит в виде «увеличения производительности труда», «снижения расходов на страхование» и т. п.

Только закономерный вопрос: если сотрудники будут в рабочее время заниматься фитнесом , то за счет чего повысится производительность труда? Аналогия только с коровками в голову приходит… Погуляли, пожевали травки — дали больше молока. Но вряд ли это применимо к человеческим производственным процессам.

Отказ от курения

Меры, которые работодателю следует принимать по борьбе с курильщиками, иначе, чем драконовскими не назовешь.

Во-первых, курильщиков надо выявлять! Постоянно мониторить кадровую ситуацию на предмет наличия курильщиков и самого факта курения, как активного, так и пассивного. Видимо, придется вводить штатную единицу «наблюдатель за курением» или разоряться на систему скрытых камер, датчиков дыма и прочие необходимые для «мониторинга» вещи.

Во-вторых, следует создать систему штрафов и поощрений. Кто курит — штрафуется, кто не курит — поощряется. Особенно впечатляет такой хитрый ход: сделать на местах курилок места «для физической активности» и разместить там же «тарелку с яблоками».

Чтоб пришел злостный курильщик на перекур — а там, вместо урны, стоит турник, тарелка с яблоками и наблюдатель с блокнотом… После этого, конечно же, понадобятся и меры по борьбе со стрессом на работе. Но об этом чуть позже.

В отношении мер против курильщиков работодатели, на наш взгляд, рискуют получить массу судебных исков за попытки ввести, например, штрафы. Потому что, с точки зрения действующего трудового законодательства и Конституции такие штрафы попросту будут незаконны и являются дискриминацией работника.

Это не считая затрат на установку турников, тарелок с яблоками и надзирателей с камерами в соответствующих местах.

Сокращение пагубного влияния алкоголя

По мнению Минздрава, из-за того, что работник пьет на рабочем месте, случаются всякие несчастные случаи на производствах. И с этим, в общем-то, не поспоришь.

Что же делать? Ответ тоже нашли в Минздраве: нужно контролировать потребление алкоголя на рабочих местах. Работодателю, в придачу к контролеру за курением, следует ввести должность контролера за выпиванием. Снабдить его алкотестерами и обязать проводить проверки работников плановые и внеплановые.

О плановых проверках работников можно предупредить. Внеплановые должны быть внезапными. То есть сидит себе работник на рабочем месте, делом занят (или у станка стоит, или за рулем едет), а у него из-за спины выскакивает контролер: «А ну дыхни в трубочку!».

Подобные проверки если чему и поспособствуют, то как раз снижению производительности труда и росту несчастных случаев за счет потери работниками концентрации на сложном производственном процессе. Но это лирика. Что на практике?

На практике ясно, что чиновники Минздрава плохо знакомы с законодательством в сфере охраны труда и безопасности на производстве. А также не учитывают того, что опьянение может быть не только от алкогольных напитков, и не все виды опьянения можно выявить алкотестером.

На самом же деле существует целая система предупредительных мер: обязательные медосмотры, недопуск к работе тех, кто их не прошел и т. п. И, в общем и целом эта система неплохо работает.

Кстати, организация медосмотров — это тоже почетная обязанность работодателя. Есть ли смысл, например, в транспортной компании, где водителей осматривают перед каждым рейсом (в том числе на любое опьянение), заводить алкотестеры и брать контролера за алкоголем? Пока, слава богу, решать компании.

Управление стрессом

Минздрав приводит развернутое описание стрессов, угрожающих здоровью работника на рабочем месте. Это и ролевые стрессы, и карьерные стрессы, и стрессы рабочей среды. Что интересно: стресс курильщика, который обнаружил турник на месте курилки, или стресс работника, которому контролер подсунул «внезапный» алкотестер, чиновники почему-то не рассмотрели.

Наоборот, вовлечение работника в программы по здоровому образу жизни представлено как главное средство борьбы со стрессами на рабочем месте.

Также рекомендовано выяснять настроения и волнения работников с помощью опросов, общения (желательно по 2-3 каналам коммуникации: например, электронной почте, собраниях, через мобильное приложение). Что делать дальше с этой информацией, программа Минздрава не раскрывает.

По практическому применению понятно, что на «коммуникации» понадобится еще кого-то нанимать. Например, штатного психолога. Про потенциальное снижение производительности труда в результате отвлечения сотрудников на ЗОЖ и борьбу со стрессами мы уже говорили.

Что в итоге

Повторимся – как хорошо, что программа Минздрава только рекомендация. Хотя, возможно, следует ожидать ее активного внедрения в бюджетной сфере. Жаль бюджетников, но их программу хотя бы профинансирует работодатель-государство.

Что же касается работодателей-частников, то им остается надеяться только на то, что внедрение хотя бы части программы не сделают обязательным. Потому что никаких выгод программа не несет, зато несет дополнительные существенные затраты, не имеющие эффекта и приносящие проблемы с кадрами.

А все потому, что сотрудники — не роботы, которых можно взять и быстренько перепрограммировать в угоду Минздраву без снижения их полезности и заинтересованности в работе.

Источник: blogkadrovika.ru

Общественное здоровье в приоритете. На пути к активному долголетию

В последнее время многие вокруг стали замечать, что отношение наших сограждан к своему здоровью по сравнению с тем, что было еще лет десять-пятнадцать назад, сильно изменилось. В России стали заметно меньше пить. Курение перестало быть почти нормой, а стало всё более редкой привычкой, приносящей немало хлопот. В моду вошли занятия спортом и активный отдых.

Если раньше можно было встретить любительниц сладкой выпечки, надеющихся похудеть с помощью чудодейственных диет типа «одуванчиковой», то сейчас все чаще видишь дам, которые без пафоса считают калории и предпочитают салаты. За эти же годы продолжительность жизни в России выросла с 65 до 73 лет. Сейчас она находится на уровне рекордных значений за всю историю страны. Эксперты показали, как связаны эти процессы, и объяснили, что они вызваны не только и не столько цивилизационными трендами, сколько планомерной работой по укреплению здоровья населения, которую проводит государство. Об этом — в материале АиФ.ru.

Свобода от вредных привычек

Государственные меры по продвижению здорового образа жизни и профилактике заболеваний чем дальше, тем больше воспринимаются как нечто само собой разумеющееся и, как правило, не привлекают к себе большого внимания в обществе. Пока это не касается борьбы с вредными привычками. Тем более — когда дело от пропаганды и разъяснений доходит до прямых ограничений и запретов на законодательном уровне.

Особенно всем запомнилось вступление в силу с 1 июня 2013 года федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Закон запретил курение во многих общественных местах, в том числе в ресторанах, гостиницах и на транспорте. В момент появления многим закон показался по меньшей мере странным и уж точно нереалистичным, настолько он шел поперек общепринятой практики. Но вот прошло несколько лет, и некурящие кафе воспринимаются уже совершенно естественно, а кадры старых фильмов всё чаще даже у курильщиков вызывают удивление: «Да что ж они везде курят-то?»

Вот так и приходят в нашу жизнь перемены, которые потом называют цивилизационными трендами. При этом принятие «антитабачного» закона было лишь частью системной работы по борьбе с курением, которая за несколько лет привела к снижению потребления табака взрослыми россиянами на 22%, а подростками — в 2,5 раза.

Статья по теме

С точки зрения медицины проблема курения не в дискомфорте, неудобстве или неэстетичности. Курение — сильнейший деструктивный фактор, влияющий на здоровье человека. Достаточно сказать, что это одна из важнейших причин неинфекционных заболеваний (так называемых «хронических», таких, как сердечно-сосудистые и респираторные), на которые приходится около двух третей случаев смерти по всему миру.

Поэтому за изменением еще недавно привычного положения дел и за данными статистики врачи видят прежде всего здоровье людей. «Могу привести простой пример, — говорит главный научный сотрудник НИИ Организации и информатизации здравоохранения, д. м. н., профессор Галина Сахарова. — Просто благодаря одному запрету курения на рабочих местах и в местах общественного питания 20 млн некурящих людей были освобождены от пассивного курения. Это же просто несколько стран по численности! Ведь пассивное курение — это тоже фактор риска развития неинфекционных заболеваний, в первую очередь — бронхита. Сейчас мы получаем данные, которые свидетельствуют о том, что стала снижаться заболеваемость неинфекционными заболеваниями, связанными именно с потреблением табака».

Еще одна причина неинфекционных заболеваний из числа важнейших, борьба с которой тоже потребовала системных мер, — злоупотребление алкоголем. И здесь дело не обошлось без законодательных запретов: например, на продажу алкоголя в образовательных и медицинских организациях, на объектах культуры и спорта. Не осталось незамеченным и ограничение времени торговли алкоголем: с 8 до 23 часов. После всех предпринятых усилий за последние 10 лет потребление алкоголя на душу населения в стране снизилось на целых 40%.

Статья по теме

Политика общественного здоровья

Преодоление вредных привычек — это только одна составляющая борьбы за здоровье общества. Вторая составляющая — это утверждение здорового образа жизни в качестве нормы: продвижение его принципов и реальных практик, а также создание всех необходимых условий для массового распространения ЗОЖ. А это уже совсем не та задача, которая решается запретами.

«Важен комплексный подход, — объясняет директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины», профессор, д. м. н., член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. — У людей должна быть мотивация вести здоровый образ жизни. Второй важный момент — это создание условий для ведения гражданами ЗОЖ. В это понятие входит многое: и доступность занятий спортом, и создание городской инфраструктуры, парков, контроль состояния воздуха, воды и почвы, и еще очень много параметров».

В итоге оказывается, что работа по укреплению здоровья нации требует скоординированных действий и различных госструктур, и муниципальных властей, и экономических субъектов, и общественных организаций. Более того, в России общественное здоровье стало центральной задачей особого направления государственной политики, получившего приоритетный статус.

Так, среди национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных указом президента России В. В. Путина от 7 мая 2018 г., первыми названы обеспечение устойчивого естественного роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет). В числе важнейших задач правительства на этот период:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Для решения этих задач разработан федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который вошел в состав национального проекта «Демография». Среди задач федерального проекта — развитие нормативной базы, усиление контроля за качеством пищевой продукции, создание и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, проведение просветительских мероприятий и многое другое.

Статья по теме

В опоре на передовую медицину

Современная медицина научилась помогать людям в самых сложных случаях, многие из которых ранее считались безнадежными. Но ее главный приоритет состоит теперь в том, чтобы сохранить здоровье, не допустить появления опасных болезней и развития их тяжелых форм. Сохранение здоровья нации по стандартам XXI века невозможно без опоры на современную передовую медицину, на ее возможности профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Именно поэтому, как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, «в федеральный проект по общественному здоровью и формированию ЗОЖ заложены наиболее эффективные популяционные методы профилактики, которые необходимы для сохранения здоровья людей в разных возрастных группах».

При этом в российском здравоохранении уже несколько лет создается особая инфраструктура общественного здоровья. Например, на базе лечебных учреждений открываются центры здоровья, которые помогают гражданам снизить риск развития хронических заболеваний. Ежегодно центры здоровья посещают около 5 млн человек, в том числе — более 1,5 млн детей и подростков.

С 2013 года проводится всеобщая диспансеризация населения. В 2017 г. профилактические осмотры и диспансеризацию прошли более 48,5 млн человек. Уже к 2021 году планируется довести это количество до более 80 млн человек в год.

Новость по теме

ЗОЖ-просвет

Создать условия для распространения ЗОЖ в стране — это дело государства. Но вести здоровый образ жизни за все население ни правительство, ни Минздрав не сможет. Поэтому важная часть системы общественного здоровья направлена на разъяснение людям важности заботы о собственном здоровье. Организаторы здравоохранения, врачи, волонтеры из числа студентов медицинских вузов, активисты общественных движений пытаются донести до сознания сограждан, особенно молодых, что за своим здоровьем нужно следить уже сегодня, не откладывая это на потом и не превращая свои зрелые и пожилые годы в непрерывную борьбу с болезнями.

Для этой разъяснительной работы Минздрав постоянно тестирует разные форматы коммуникаций. Так, весной прошла ежегодная акция «Будь здоров!», в ходе которой по всей стране состоялось множество мероприятий, ориентированных главным образом на молодежную аудиторию. В 64 регионах России было проведено 552 открытых урока. В интернете доступны созданные и поддерживаемые Минздравом информационные ресурсы, посвященные теме ЗОЖ, например, сайт «ТакЗдорово». Действует круглосуточная горячая линия, где можно получить консультации по вопросам питания, физической активности, отказа от вредных привычек и т. д. Ежемесячно на линию обращается несколько тысяч человек.

Во всемирном масштабе

По данным авторитетного международного медицинского журнала The Lancet, Россия — одна из немногих мировых держав, которые смогут достичь поставленных ООН глобальных целей по борьбе с неинфекционными заболеваниями. С точки зрения международных экспертов, к 2030 году из 194 стран-членов ООН только 30 смогут выйти на уровень целевых показателей по мужскому населению и 35 — по женскому. Лидерами в этом направлении являются Россия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея и ряд других государств. При этом США, например, отнесены к последней группе («Стагнация и риски»).

Источник: aif.ru

Национальные проекты

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Паспорт нацпроектов разработан Минтрудом России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

За Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека и ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» закреплена реализация мероприятий национального проекта «Демография» (Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья») и национального проекта «Экология» (Федеральный проект «Чистый воздух»). Методические разработки, подготовленные с участием специалистов ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Национальный проект «Демография»

Ключевые цели нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Целями государственной политики в области здорового питания в рамках национального проекта «Демография» являются: сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, повышение устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Реализация национального проекта «Демография» вместе с проектом «Здравоохранение» должна обеспечить увеличение продолжительности и качества жизни населения России, что не представляется возможным без активной профилактики заболеваний на всех этапах онтогенеза.

Ведущим для Роспотребнадзора является федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (ФП «Укрепление общественного здоровья»). Оптимальное питание детей служит необходимым условием обеспечения здоровья детского населения, устойчивости к воздействию неблагоприятной внешней среды, формирования пищевого поведения, сохраняющегося на всю последующую жизнь, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, сахарного диабета, остеопороза, болезней ЖКТ и патологии сердечно-сосудистой системы.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» предусматривает: разработку и внедрение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанную на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции (пункт 1.5 Плана мероприятий Роспотребнадзора по реализации федерального проекта) – мониторинг фактического питания.

Частью этого мониторинга должна явиться система выборочных наблюдений за состоянием питания и здоровьем детей в образовательных учреждениях, которая будет включать как оценку организации питания в образовательных учреждениях, так и состояния здоровья и питания этих детей на основании опроса вместе с родителями. Одновременно в рамках этого федерального проекта разворачивается разработка обучающих программ и мероприятий по вопросам здорового питания для детей и взрослых.

Для разработки и внедрения образовательных программ по правильному питанию различных групп населения, в том числе проживающих на территориях с климатическими и экологическими особенностями, осуществляющих трудовую деятельность во вредных условиях производственной среды и т.пд. в РФ созданы пять научно-методических и образовательных центров (НМЦ). Один из них в г. Перми на базе «Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора.

В рамках разработки единой информационной аналитической системы Роспотребнадзора (ЕИАС) завершаются работы по созданию специализированного информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания («Здоровое питание»).

Для практической реализации мероприятий Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в марте 2020 года в 24 регионах России, в том числе в Пермском крае, стартуют масштабные исследования по оценке фактического питания детей школьного возраста и лабораторному мониторингу качества и безопасности пищевой продукции в торговых сетях, оценке доступности отечественных продуктов питания, способствующих устранению дефицита макро- и микронутриентов. Программа исследования питания, включает анкетирование детей и родителей учащихся 2-х, 5-х и 10-х классов, а также сбор и детальный анализ сведений об организации питания в 100 школах Пермского края. Обследование и анкетирование будут проводить специалисты Центров гигиены и эпидемиологии. На Пермский Научный центр возложена консультативно-координирующая роль по проведению мониторинга в 5 субъектах Российской Федерации. В последующем предстоит аналитическая обработка полученного массива данных.

Национальный проект «Экология»

Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

За Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека и ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» закреплена реализация мероприятий Федерального проекта «Чистый воздух».

Федеральный проект «Чистый воздух» входит в национальный проект «Экология», утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Выполнение мероприятий проекта позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите на более чем 20 % в сравнении с 2017 годом, а также достигнуть кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В рамках проекта ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» введено в эксплуатацию 13 единиц современного оборудование для испытательного лабораторного центра (ИЛЦ), что позволит эффективно решать задачи по усилению контроля за качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах (в первую очередь в закреплённых за Центром городах – Норильске, Красноярске, Братске, Чите), будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению качества жизни людей.

Приобретённое оборудование будет использоваться для определения с высокой чувствительностью и селективностью химических соединений в атмосферном воздухе на уровне референтных концентраций, которые используются для оценки риска здоровью населения, а также для разработки методик по определению вредных веществ, как в атмосферном воздухе селитебных территорий, так и в биологических средах населения, проживающего на территориях с высокой техногенной нагрузкой.

Выбор оборудования основан на анализе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов, включенных в Паспорт федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», по направлению научно-методического обеспечения контроля безопасности воздушной среды крупных промышленных центров Российской Федерации, а также для целей социально-гигиенического мониторинга.

Коллективом центра разработаны и в установленном порядке утверждены методические рекомендации МР 2.1.6.0157-19 «Формирование программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха и количественная оценка экспозиции населения для задач социально-гигиенического мониторинга».

Научно-методический центр по вопросам здорового питания

Вся информация по данному направлению находится на отдельной странице.

Источник: fcrisk.ru