Цель: Сформировать комплексную систему работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении. Задачи: Своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с трудностями в обучении. Осуществлять психолого-социально-педагогическое сопровождение детей. Помочь учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности; научить их воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям).

Пугачева Р.В.

Содержимое разработки

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

школа «кадет» № 95 городского округа Самара

Встреча 8 «Адаптация учебных материалов как один из способов преодоления трудностей в обучении»

«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся

с трудностями в обучении»

Сформировать комплексную систему работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении.

Своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка.

План работы педагога — психолога с учащимися имеющими трудности в обучении

№ 1

ДИСЛЕКСИЯ: как преодолеть трудности с чтением и письмом? Отвечает эксперт Татьяна Черниговская

2

3

4

5

Направление работы

Изучение индивидуальных особенностей учащихся имеющих трудности в обучении

Наблюдение за характером работы ученика на уроке

Ознакомление родителей и педагогов с результатами исследований

Составление рекомендаций для родителей, учащихся и педагогов.

Индивидуальная и групповая работа с учащимися по развитию познавательных процессов

Анализ проделанной работы.

Предполагаемый результат

Создание банка данных, заключение по результатам исследования

Определение поведенческих особенностей учебной деятельности отстающего ученика

Запись в журнале консультаций

памятки по работе со слабоуспевающими детьми

Развивающие занятия, по индивидуальным планам

отчет

Необходимые психолого-педагогические меры

по преодолению трудностей в обучении.

Симптомы нарушений

Нарушение

высших психических функций

Нарушение взаимодействия с педагогами

Низкая познавательная мотивация

Неадекватное отношение к себе

Задачи развития

Ориентация на зону ближайшего развития, создание развивающей среды как фактора психического развития ребёнка. Формирование целостной психологической основы обучения.

Научить устанавливать адекватные ролевые отношения с педагогами на уроках и вне их, проявлять уважение к учителю

Определить сильные стороны ребёнка, повысить познавательную активность ученика

Формировать адекватную позитивную «Я-концепцию» и устойчивую самооценку

Методы развития

Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, воображения.

Различные ролевые отношения со взрослыми: позиция ведомого, ведущего, контролирующего; принятие помощи взрослого и оказание помощи взрослому ; переживание общих чувств

Создание ситуации успеха, создание условий для осмысления подростком себя, своих поступков и социальных отношений, организация ситуативной позитивной обратной связи и продуктивной критики

Индивидуальная коррекционная программа

Направления коррекционной работы с подростком

- этим положительных эмоций; ставить посильные, выполнимые задачи, которые соответствуют возможностям ребенка или находятся в зоне ближайшего развития; закреплять осознание школьником имеющихся у него достижений и успехов; подробное обоснование оценки и выделение критериев оценивания; создание атмосферы терпимости, благожелательности и внимательное отношение к ребенку

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности; формирование приемов учебной деятельности; содействие в адекватном использовании подростком своих индивидуально-типологических особенностей; вычленение сфер деятельности, в ходе выполнения которых ученик может проявить инициативу и заслужить признание; порицание должно быть конкретным и направленным на устранение ясно осознаваемых самим учеником недостатков; спокойное, доброжелательное и заинтересованное отношение к ученику; помощь в реализации самоутверждения

Выявление интересов и склонностей учащихся, привлечение к занятию в кружках, секциях, в 6-й день учебной недели привлечение к участию во внеклассных и общественных мероприятиях

Социальный педагог

Родители

Содействие проведению индивидуальной работы с ребенком со стороны педагогов, педагога-психолога; знакомство с семейной обстановкой, регулярные посещения на дому ; знать, где и с кем проводит свободное время данный подросток; проследить особенности включения в общественную жизнь класса, школы; доброжелательное отношение и запрет на применение жестких требований

Составление психологической характеристики с указанием возможных направлений коррекции, рекомендаций для педагогов, родителей и учащихся; составление программы необходимых воздействий согласно индивидуальным особенностям подростка; анализ семейных взаимоотношений и условий воспитания; помощь в нахождении способов личностного развития

Правильное стимулирование учения детей, внимание, ласка, положительное отношение родителей к образованию, проявление интереса к деятельности детей, поддержание адекватной самооценки, доброжелательное отношение и запрет на применение жестких требований

- Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.

- Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.

- Предложение учащемуся примерного плана ответа.

- Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления.

- Стимулирование оценкой, подбадривание, похвала.

- Применение мер поддержания интереса к усвоению темы.

- Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень понимания ими учебного материала.

- Разбивка заданий на дозы, этапы.

- Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее.

- Напоминание приема и способа выполнения задания.

- Ссылка на правила и свойства.

- Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающего.

- Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, проверка, исправления.

- Выбор наиболее рациональной системы упражнений.

- Более подробное объяснение последовательности выполнения задания.

- Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, карточек с направляющим планом действий.

- Для успешной учебной деятельности детей необходимо учить жить в коллективе.

- Приучайте детей к преодолению трудностей.

- Организуйте чёткий распорядок жизни ребёнка. Невыспавшийся ребёнок – грустное зрелище на уроке.

- В воспитании предъявляйте единые требования к ребёнку, не унижайте, не вымогайте обещаний.

- В отношениях с ребёнком не допускайте подавления личности, угрозы, физические наказания, чрезмерной опёки!

- Не оправдывайте своё неучастие в школьных делах сына или дочери отсутствием времени. Пусть ребёнок видит ваш интерес.

- Родители должны контролировать процесс научения своего ребёнка и учитывать индивидуальные особенности.

- Родителям необходимо иметь постоянный контакт со школой и интересоваться требованиями, предъявляемыми к учащимся.

- Несмотря ни на что – приучайте ребёнка готовить домашнее задание.

- Ребёнок должен иметь постоянное место для приготовления уроков. Никто и ничто его не должно отвлекать.

- Учите ребёнка управлять собственным поведением.

- Опирайтесь на сильные стороны ребёнка.

- Проявляйте веру в ребёнка, сочувствие к нему, уверенность в его силах.

- Создайте дома обстановку уважения и дружелюбия.

- Помните! Успех — вскармливает успех. Лучший источник мотивации неуспевающего ученика-сознание того, что у него что-то получается.

-82%

Источник: videouroki.net

Программа индивидуальных траекторий преодоления трудностей в обучении младших школьников

материал по теме

Протокол №1 от ______ __________ 2013 г. _____________ 2013г.

Программа индивидуальных траекторий

преодоления трудностей в обучении

учителя начальных классов

Шылык Светланы Григорьевны

г. Вилючинск, Камчатский край

Программа коррекционной работы – обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования, которая направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако в помощи нуждаются и дети с особыми образовательными потребностями, среди которых могут быть как слабоуспевающие, так и успешные ученики. Главная задача учителя – не задерживать развитие школьника, способствовать формированию у ребёнка инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.

- -выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;

- -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ;

- -помощь в освоении такими детьми ООП и их интеграции в ОУ;

- -обеспечение доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями через диагностику:

- трудностей обучения, межличностного взаимодействия школьников;

- отдельных индивидуальных психофизических особенностей детей (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в ОУ;

- — оказание помощи в освоении ООП детям с трудностями обучения;

- -стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости.

Задачи программы коррекционной работы:

- расширение охвата нуждающихся детей специальной педагогической помощью, максимальное приближение её к месту жительства ребёнка;

- обеспечение детям с ОВЗ и особыми образовательными потребностями возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников;

- обеспечение родителям обучающихся возможности получать необходимую консультативную помощь педагогов и медиков;

- обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося с ОВЗ и особыми образовательными потребностями;

- подбор адекватных форм воспитания и обучения для младших школьников с ОВЗ и особыми образовательными потребностями с учетом уровня их психофизического и речевого развития.

Основные принципы коррекции трудностей детей в обучении

а) достоверность : профессиональный анализ специалистами ОУ медицинских показателей учащихся (школьный врач); результатов психологической (педагог-психолог, дефектолог) и педагогической(учитель начальных классов) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;

б) гуманистической направленности : опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успехав учении, общении со сверстниками и взрослыми;

в) педагогической целесообразности : создание программы «Индивидуальная траектория развития учеников».

Общая характеристика трудностей младших школьников в обучении

- Неумение включиться в учебную деятельность.

- Неспособность самостоятельно начать выполнение задания.

- Неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи.

- Непонимание, неумение выполнять многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых).

- Недостаточная осознанность усвоения и применения алгоритмов (правил).

- Неумение пользоваться полученными знаниями и умениями при решении стандартных учебных и практических задач.

- Неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания).

- Смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при его выполнении.

- Подмена задания логически и алгоритмически более простым.

- Неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания.

- Неумение понять и объяснить причину ошибки, исправить её.

- Неумение применять знания в нестандартной ситуации.

- Неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнивать решения по степени рациональности.

Трудности общения детей с учениками и сверстниками

При анализе особенностей развития младших школьников нельзя забывать о важности влияния на детей особенностей межличностных отношений с учителем и сверстниками.

Признаки деструктивных проявлений во взаимодействии учеников

с педагогами и одноклассниками:

-непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «психологический портрет учителя/родителя» (автор – Г.В.Резапкина));

-боязнь критики, негативной оценки;

-отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.

Деструктивные признаки в характере взаимодействия ученика со сверстниками:

-эгоцентричность, неумение общаться;

-неумение строить совместную деятельность (по результатам теста «Рукавички»);

-заниженная (завышенная) самооценка ( по результатам выполнения тестов «Лестница», «Семья») .

Характеристика основных направлений в рамках данной деятельности

- Объединенная работа школьных педагогов (психолога, дефектолога и педагога предметника) по преодолению трудностей в обучении.

- Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ её результатов (сентябрь, декабрь, май).

- Проведение родительских собраний, конференций, консультаций с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются с особом педагогическом внимании ( в течение учебного года).

Мероприятия по работе с родителями обучающихся

Родительские собрания, конференции, семинары

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности в обучении и общения»,

«Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного физического и психического развития»,

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»,

«Как помочь ребенку учиться»,

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,

«Домашняя работа ученика»,

« Детские страхи и пути их преодоления»,

«Ребёнок на улице»

«Принципы семейного воспитания»,

«Ребенок и его взаимоотношения с окружающими» и др.

Индивидуальные консультации педагога-психолога, дефектолога, школьного врача, социального педагога, учителя начальных классов, учителей – предметников.

Тематические выставки детских работ

«Я – ученик», « Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа» и др.

Классный уголок для родителей

Стенд с педагогическими советами для родителей: « Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», « Как воспитать внимание», « Гиперактивные дети» и др.

- В рамках повышения самообразования педагога важно ознакомиться с нужной методической литературой по темам, связанным с проблемами обучения детей с ОВЗ, организовать текущий и итоговый контроль при обучении детей с разным уровнем успеваемости, обмениваться опытом работы по данной теме с педагогами других ОУ.

- Создать программы индивидуальных траекторий преодоления младшими школьниками предметных и общеучебных трудностей в обучении.

Условия успешности коррекционно-развивающей работы

- Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребёнка) . Каждый ребенок может научиться всему. Для этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя. Педагог не должен сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

- Путь к достижению положительного результата может быть только «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Для этого уровень сложности предлагаемых заданий должен соответствовать уровню возможностей ребенка. Важно дать почувствовать каждому ученику успешность в процессе обучения. Оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.

- Создание доброжелательной атмосферы на занятиях . Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, нужно отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом учителю не следует забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности.

- Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.

Ученик не будет работать быстрее и лучше, если он постоянно слышит слова: «быстрее», « поторопись», «ты опять последний». Этими слова достигается обратный эффект – либо ученик работает еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество работы. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу работы ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика темпу работы класса.

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения ». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем заключается трудности ребенка и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь – от знания причины ошибки к ее устранению.

- Постоянное отслеживание продвижения каждого ученика. Важно знать ту точку, в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия нужно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка, универсального учебного действия, то есть учитель должен представлять: что ребенок уже может сделать самостоятельно, а что он может сделать с помощью учителя и в чем эта помощь должна выражаться.

- В обучении необходимо опираться на сильные стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.

- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащегося . Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, т.к. именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т.п.

- Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически . То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца.

- повышение успеваемости и качества знаний по предметам;

- активизация творческой, познавательной и интеллектуальной деятельности учеников;

- развитие у обучающихся регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УД.

Примерная программа индивидуальной траектории

преодоления трудностей в обучении русскому языку

- Общая характеристика трудности

а) Характеристика трудности: неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы.

б) Причины трудности:

- непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова находится орфограмма;

- расширения действия орфограммы» безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки;

- ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова;

- неумение разбирать слово по составу

2. План мероприятий по определению трудности

а) Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по осознанному разбору слова по составу.

Специальные задания для обучающихся:

- дифференциация различных орфограмм;

- выбор способа проверки слова;

- сравнение способа проверки слова

- сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.

б) Организация учебного взаимодействия ребенка с одноклассниками:

-работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал;

-во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой.

в) Индивидуальная консультация для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.

Примерная программа индивидуальной

траектории преодоления трудностей в обучении математики

- Общая характеристика трудности

а) Характеристика трудности : проблемы в понимании математических отношений: больше/ меньше на…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше», и т.д.

б) Причины трудности:

- неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение;

- неспособность представить отношение с помощью модели;

- подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» используется «уменьшить на…»

- неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»;

- неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение.

2. План работы по преодолению трудности

а) специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько ( во сколько раз) больше/меньше»;

- составление предметной модели ( схемы) заданного отношения ( с помощью рисунка, набора фишек, палочек);

- установление соответствия между отношением и его представлением на математической модели;

- формулирование математического отношения по модели.

б) составление сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», « выше/ниже, больше/меньше на…», « больше/ меньше в…»

в) Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, содержащей отношение (больше/меньше на…», « больше/меньше в…», « на сколько ( во сколько раз) больше/меньше»):

- чтение задачи;

- выделение математического отношения и представление его на модели;

- выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение ( в т.ч. в ситуации косвенной формулировки условия задачи).

г Составление алгоритма решения составленной задачи, содержащей отношение ( «больше/меньше на…», « больше/меньше в …», « на сколько (во сколько раз) больше/меньше»)

д Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса ( в ходе парной, групповой, фронтальной работы)

е) коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики ( на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения)

ж) Индивидуальная работа. Комментирование хода выполнения домашнего задания с акцентом за задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в…», « на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

Примерная программа индивидуальной

траектории преодоления общеучебных трудностей

- Общая характеристика трудности

а) Характеристика трудности: частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.

Б) Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля

- План мероприятий по преодолению трудности

а) специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры.

Обсуждение результатов игры ученика ( выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).

б) Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.

в) Работа на уроке в зоне «ближайшего развития». Совместное («учитель/ученик») обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

г) Работа в паре с «сильным» учеником, работа в группе детей со сходными трудностями.

При распределении поручений предлагать ученику контролировать действия:

- по планированию хода решения, его выполнения;

- сравнению цели и полученного результата;

- формулированию выводов по результатам работы.

д) Если одной из причин являются проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения), рекомендуются занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог)

е) Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.

ж) Индивидуальная консультация для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних дел и поручений.

Источник: nsportal.ru

Программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, программы преодоления трудностей в обучении.

Программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, программы преодоления трудностей в обучении

Программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, программы преодоления трудностей в обучении. Ваш личный опыт владения действиями по применению методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, участия в программах мониторинга образовательных результатов учащихся, оценки результатов их применения.

Выполнила:

Магистрант ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г.Короленко

Евгения Михайловна Самсонова-Гавшина

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко»

Мониторинг Мониторинг (от лат. «monitor» — напоминающий, надзирающий; от англ

Мониторинг (от лат. «monitor» — напоминающий, надзирающий; от англ. «monitor» — контролироватъ, проверять)

Мониторинг — это непрерывное слежение за состоянием чего-либо с целью предупреждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам: контроль с периодическим слежением за объектом и обязательной обратной связью.

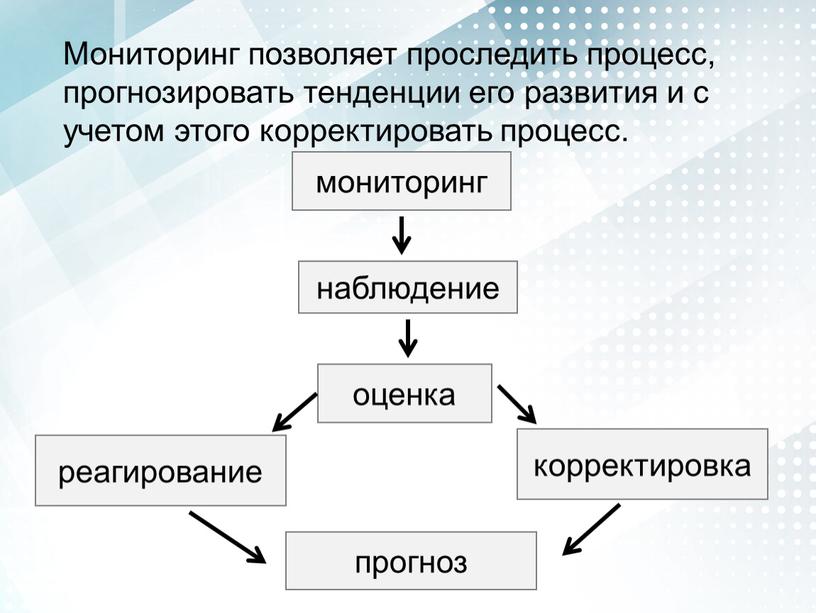

Мониторинг позволяет проследить процесс, прогнозировать тенденции его развития и с учетом этого корректировать процесс

Мониторинг позволяет проследить процесс, прогнозировать тенденции его развития и с учетом этого корректировать процесс.

Педагогический мониторинг. «Положение о проведении мониторинга качества образовательного процесса»

Педагогический мониторинг. «Положение о проведении мониторинга качества образовательного процесса».

Мониторинг представляет собой систему непрерывного наблюдения за фактическим положением дел в системе образования ОО для своевременного системного анализа происходящих в ней изменений, предупреждения негативных тенденций, а также для краткосрочного прогнозирования.

Мониторинг является главным источником информации для диагностики состояния процесса образования и воспитания в школе, определяет уровень качества образования в ОО, включает понятия:

-образовательный мониторинг — это специально организованное, целевое, системное, непрерывное, научно-обоснованное, планово-прогностическое наблюдение за качеством образования в системе образовательных учреждений, позволяющее отслеживать качество образования в ОО;

Положение о проведении мониторинга качества образовательного процесса»

«Положение о проведении мониторинга качества образовательного процесса».

-мониторинговая деятельность-это мотивирующий и стимулирующий процесс, который призван снять затруднения участников образовательного процесса и повысить его эффективность и качество;

-качество образования — это характеристика образования, определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению образовательных потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства. В широком смысле качество образования предполагает следующие составляющие: качество реализации образовательного процесса через уровень профессионального мастерства учителя и уровень достижения учащихся в образовательном процессе и качество управления системой образования в регионе.

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования ОО и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования.

Задачи мониторинга:

1. Выработка комплекса показателей, которые могут наиболее полно описать реальную картину качества результатов образовательного процесса в ОО.

2. Систематизация информации о состоянии образовательного процесса в ОО.

3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации о динамике качества результатов образовательного процесса в ОО.

4.Выработка управленческих решений по результатам, полученным в процессе наблюдений за качеством результатов образовательного процесса в ОО.

5. Формулирование основных стратегических направлений развития системы образования на основе анализа полученных данных.

«Положение о проведении мониторинга качества образовательного процесса».

Источник: znanio.ru