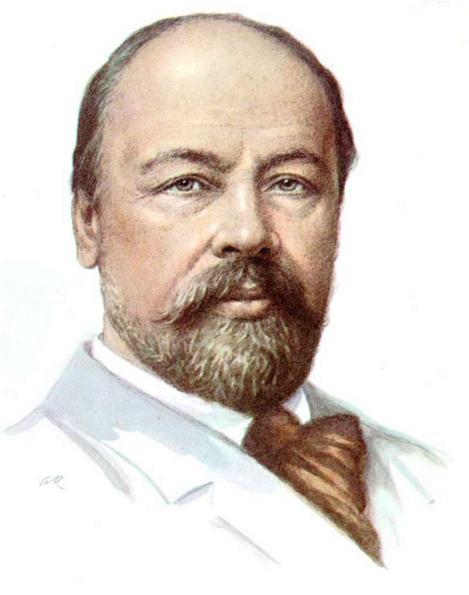

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА . Как вы думаете, чем отличается фортепианный концерт

Чайковского от его же симфонической фантазии «Франческа да Римини»?

Конечно, вы скажете, что в концерте солирует фортепиано, а в фантазии его

нет вовсе. Может быть, вы уже знаете, что концерт — произведение

многочастное, как говорят музыканты — циклическое, а в фантазии всего одна

часть. Но сейчас нас интересует не это.

Вы слушаете фортепианный или скрипичный концерт, симфонию Моцарта или

сонату Бетховена. Наслаждаясь прекрасной музыкой, вы можете следить за ее

развитием, за тем, как сменяют одна другую разные музыкальные темы, как они

изменяются, разрабатываются. А можете и воспроизводить в своем воображении

какие-то картины, образы, которые вызывает звучащая музыка. При этом ваши

фантазии наверняка будут отличаться от того, что представляет себе другой

человек, слушающий музыку вместе с вами. Конечно, не бывает так, чтобы вам

Программная музыка 1 часть

в звуках музыки почудился шум битвы, а кому-то другому — ласковая

колыбельная. Но бурная, грозная музыка может вызвать ассоциации и с

разгулом стихии, и с бурей чувств в душе человека, и с грозным гулом

А во «Франческе да Римини» Чайковский самим названием указал точно, что

именно рисует его музыка: один из эпизодов «Божественной комедии» Данте.

В этом эпизоде рассказывается, как среди адских вихрей, в преисподней,

мечутся души грешников. Данте, который спустился в ад, сопровождаемый тенью

древнеримского поэта Вергилия, встречает среди этих несомых вихрем душ

прекрасную Франческу, которая рассказывает ему печальную историю своей

несчастной любви. Музыка крайних разделов фантазии Чайковского рисует

адские вихри, средний раздел произведения — горестный рассказ Франчески.

Существует много музыкальных произведений, в которых композитор в той или

Чайковский назвал «Зимние грезы». Первой ее части он предпослал заголовок

«Грезы зимней дорогой», а второй — «Угрюмый край, туманный край».

Берлиоз, кроме подзаголовка «Эпизод из жизни артиста», который он дал

из ее пяти частей. Это изложение по характеру напоминает романтическую

И «Франческа да Римини», и симфония «Зимние грезы» Чайковского, и

Фантастическая симфония Берлиоза — примеры так называемой программной

музыки. Вы, наверное, уже поняли, что программной музыкой называется такая

инструментальная музыка, в основе которой лежит «программа», то есть

какой-то совершенно конкретный сюжет или образ.

Программы бывают различными по своему типу. Иногда композитор подробно

например, сделал Римский-Корсаков в своей симфонической картине «Садко»

или Лядов в «Кикиморе». Бывает, что, обращаясь к широко известным

литературным произведениям, композитор считает достаточным лишь указать

Программная музыка. Часть 1

этот литературный источник: имеется в виду, что все слушатели хорошо его

знают. Так сделано в «Фауст-симфонии» Листа, в «Ромео и Джульетте»

Чайковского и многих других произведениях.

Встречается в музыке и программность иного типа, так называемая картинная,

когда сюжетная канва отсутствует, а музыка рисует один какой-то образ,

картину или пейзаж. Таковы симфонические эскизы Дебюсси «Море». Их три:

«От зари до полудня на море», «Игра волн», «Разговор ветра с морем».

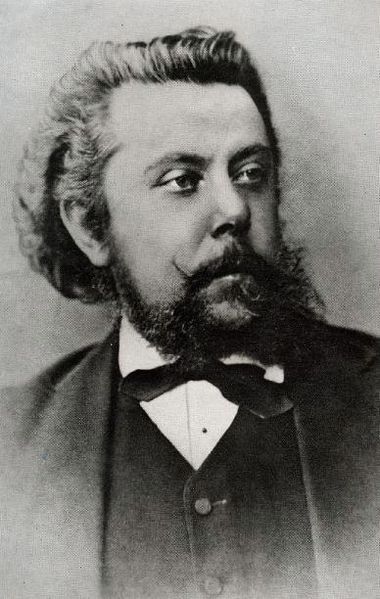

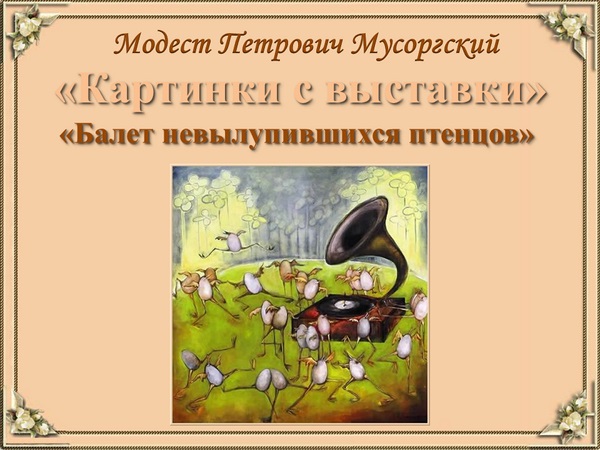

А «Картинки с выставки» Мусоргского потому так и называются, что в них

композитор передал свое впечатление от некоторых картин художника Гартмана.

Если вы еще не слышали этой музыки, постарайтесь непременно познакомиться с

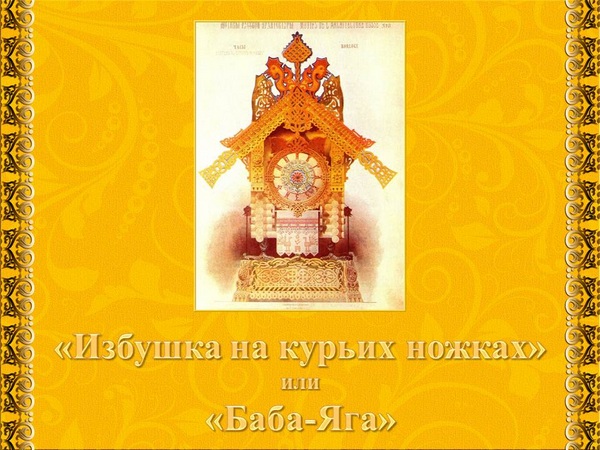

ней. Среди картинок, вдохновивших композитора, — «Гном», «Старый

замок», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках»,

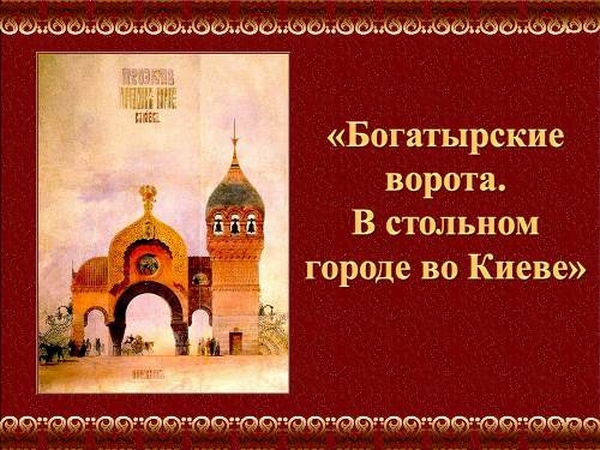

«Богатырские ворота в древнем Киеве» и другие характерные и талантливые

Источник: bibliotekar.ru

Программная музыка

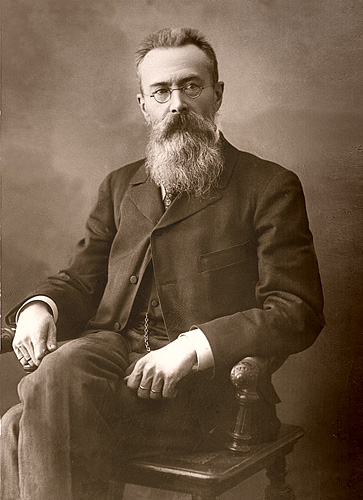

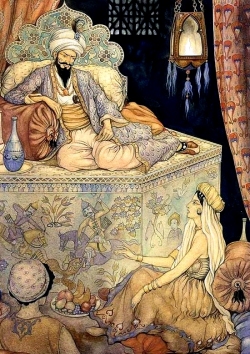

Когда мы слушаем симфоническую сюиту Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада», перед нами возникают образы жестокого султана Шахрияра, искусной сказительницы Шехеразады, величественная картина моря и уплывающий вдаль корабль Синдбада-морехода. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» стали программой этого замечательного произведения. Римский-Корсаков кратко изложил ее в литературном предисловии. Но уже название сюиты направляет внимание слушателей на восприятие определенного содержания.

К программным (от греческого «программа» — «объявление», «распоряжение») относятся музыкальные произведения, которые имеют определенный заголовок или литературное предисловие, созданное или избранное самим композитором. Благодаря конкретному содержанию программная музыка более доступна и понятна слушателям. Ее выразительные средства особенно рельефны и ярки. В программных произведениях композиторы широко используют оркестровую звукопись, изобразительность, сильнее подчеркивают контраст между образами-темами, разделами формы и др.

Богат и разнообразен круг образов и тем программной музыки. Это и картина природы — нежные краски «Рассвета на Москве-реке» в увертюре к опере М. П. Мусоргского «Хованщина»; мрачное Дарьяльское ущелье, Терек и замок царицы Тамары в симфонической поэме М. А. Балакирева «Тамара»; поэтичные пейзажи в произведениях К. Дебюсси «Море», «Лунный свет». Сочные, колоритные картины народных праздников воссозданы в симфонических произведениях М. И. Глинки «Камаринская» и «Арагонская хота».

Многие сочинения этого вида музыки связаны с замечательными произведениями мировой литературы. Обращаясь к ним, композиторы в музыке стремятся раскрыть те нравственные проблемы, над которыми размышляли поэты, писатели. К «Божественной комедии» Данте обращались П. И. Чайковский (фантазия «Франческа да Римини»), Ф. Лист («Симфония к „Божественной комедии» Данте»).

Трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта» вдохновлены одноименные симфония Г. Берлиоза и увертюра-фантазия Чайковского, трагедией «Гамлет» — симфония Листа. Одна из лучших увертюр Р. Шумана написана к драматической поэме Дж. Г. Байрона «Манфред». Пафос борьбы и победы, бессмертие подвига героя, отдавшего жизнь за свободу родины, выразил Л. Бетховен в увертюре к драме И. В. Гёте «Эгмонт».

К программным произведениям относятся сочинения, которые принято называть музыкальными портретами. Это фортепьянная прелюдия Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», пьеса для клавесина «Египтянка» Ж. Ф. Рамо, фортепьянные миниатюры Шумана «Паганини» и «Шопен».

Иногда программа музыкального сочинения бывает навеяна произведениями изобразительного искусства. В фортепьянной сюите «Картинки с выставки» Мусоргского отразились впечатления композитора от выставки картин художника В. А. Гартмана.

Масштабные, монументальные произведения программной музыки связаны с важнейшими историческими событиями. Таковы, например, симфонии Д. Д. Шостаковича «1905 год», «1917 год», посвященные 1-й русской революции 1905—1907 гг. и Октябрьской революции.

Программная музыка издавна привлекала многих композиторов. Изящные пьесы в стиле рококо писали для клавесина французские композиторы 2-й половины XVII — начала XVIII в. Л. К. Дакен («Кукушка»), Ф. Куперен («Сборщицы винограда»), Рамо («Принцесса»). Итальянский композитор А. Вивальди четыре скрипичных концерта объединил под общим названием «Времена года».

В них созданы тонкие музыкальные зарисовки природы, пасторальные сценки. Содержание каждого концерта композитор изложил в развернутой литературной программе. И. С. Бах одну из пьес для клавира шутливо назвал «Каприччо на отъезд возлюбленного брата». В творческом наследии Й. Гайдна больше 100 симфоний. Среди них есть и программные: «Утро», «Полдень», «Вечер и буря».

Важное место заняла программная музыка в творчестве композиторов-романтиков. Портреты, жанровые сценки, настроения, тончайшие оттенки человеческих чувств тонко и вдохновенно раскрыты в музыке Шумана (фортепьянные циклы «Карнавал», «Детские сцены», «Крейслериана», «Арабеска»). Своеобразным музыкальным дневником стал большой фортепьянный цикл Листа «Годы странствий».

Под впечатлением от поездки в Швейцарию написаны им пьесы «Часовня Вильгельма Телля», «Женевские колокола», «На Валлендштадском озере». В Италии композитора покорило искусство великих мастеров эпохи Возрождения. Поэзия Петрарки, картина Рафаэля «Обручение», скульптура Микеланджело «Мыслитель» стали своеобразной программой в музыке Листа.

Французский симфонист Г. Берлиоз воплощает принцип программности не обобщенно, а последовательно раскрывает сюжет в музыке. «Фантастическая симфония» имеет развернутое литературное предисловие, написанное самим композитором. Герой симфонии попадает то на бал, то в поле, то идет на казнь, то оказывается на фантастическом шабаше ведьм. С помощью красочного оркестрового письма Берлиоз добивается почти зрительных картин театрального действия.

К программной музыке часто обращались русские композиторы. Фантастические, сказочные сюжеты легли в основу симфонических картин: «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, «Садко» Римского-Корсакова, «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро» А. К. Лядова. Созидательную силу человеческой воли и разума воспел А. Н. Скрябин в симфонической поэме «Прометей» («Поэма огня»).

Программная музыка занимает большое место в творчестве советских композиторов. Среди симфоний Н. Я. Мясковского есть «Колхозная», «Авиационная». С. С. Прокофьев написал симфоническое произведение «Скифская сюита», фортепьянные пьесы «Мимолетности», «Сарказмы»; Р. К. Щедрин — концерты для оркестра «Озорные частушки», «Звоны»; М. К. Койшибаев — поэму для оркестра казахских народных инструментов «Советский Казахстан»; З. М. Шахиди — симфоническую поэму «Бузрук».

Источник: yunc.org

Программная музыка роль и значение программы в музыке одна программа разный замысел

Когда вы слушаете музыку, вы можете следить за ее развитием, за тем, как чередуются разные музыкальные темы, как они изменяются, разрабатываются. А можете и воспроизводить в своем воображении какие-то картины, образы, которые вызывает звучащая музыка. При этом ваши фантазии наверняка будут отличаться от того, что представляет себе другой человек, слушающий музыку вместе с вами.

Например, симфоническая сюита «Шехеразада» создана Н.А.Римским-Корсаковым по сюжету арабских сказок «1000 и одна ночь».

Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погружает нас в атмосферу звучания восточной музыки с её характерными интонациями и прихотливыми мелодическими изгибами, с инструментальными тембрами, воссоздающими сказочный, почти фантастический музыкальный колорит.

В течение лета 1888 года Римским-Корсаковым была написана «Шехеразада» и впервые исполнена под управлением автора в сезоне 1888-1889 в одном из «Русских симфонических концертов», организованном музыкальным издателем и меценатом Митрофаном Беляевым. С тех пор это произведение приобрело большую популярность у слушателей.

Источником вдохновения для создания сюиты послужило литературное произведение «Сказки тысячи и одной ночи».

Своё сочинение Римский-Корсаков предваряет небольшим программным вступлением:

Султан Шахрияр, убеждённый в коварности и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жён после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи, так что, побуждаемый любопытством, Шахрияр постоянно откладывал её казнь и наконец совершенно оставил своё намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ.

Некоторые наиболее яркие эпизоды чудесных сказок Шехеразады стали основой симфонического сочинения Римского-Корсакова. Несмотря на то, что в сюите много самостоятельных эпизодов, героев, музыкальных тем, сюита объединена единым замыслом, который подчинён образу главного рассказчика – Шехеразады. Ведь она, обладая огромной эрудицией и богатейшим воображением, сумела не только спасти свою жизнь, но и создать огромный волшебный мир, полный невероятных чудес и приключений.

Римский-Корсаков называет эпизоды, использованные им в качестве программы для отдельных частей: «Море и корабль Синдбада», «Фантастический рассказ Календера-царевича», «Царевич и царевна», «Праздник в Багдаде и корабль, разбивающийся о скалу». Может быть, поэтому и музыкальное повествование строится как череда сказочных картин и главных героев с их характерными музыкальными темами.

Во вступлении слышится контраст между грозным султаном Шахрияром и пленительной Шехеразадой с самого начала.

В теме Шахрияра – повелительный унисон деревянных духовых инструментов, рисующий образ сильного и властного султана, могучего владыки своего государства, вольного свободно распоряжаться жизнью и смертью своих подданных.

А вот тема Шехеразады нежная и томная, исполненная певучей скрипкой соло. В ней слышится и волшебство арабской ночи, и чарующий голос молодой рассказчицы, и полный таинственности колорит дивных восточных повествований.

Шехеразада рассказывает о легендарном моряке Синдбаде, который отправляется в плавание. Рисуя море так удивительно красочно и точно, Римский-Корсаков, несомненно, обращался к своим воспоминаниям, связанным с морскими путешествиями.

Главная партия – образ волнующегося моря. Она основана на теме Шахриара, однако теперь она становится темой героя сказки – отважного путешественника Синдбада, сохраняя суровый характер.

С ней контрастирует светлая – тема Синдбадова корабля. Музыка ее удивительно тонко передаёт дыхание морской стихии, рисует бесконечную череду волн с белыми «барашками» на гребнях, корабль Синдбада-морехода, плывущий по спокойной шири океана. Но волнение моря постепенно нарастает, и теперь музыка рисует величие разбушевавшейся стихии. Но к концу части все успокаивается, и музыка вновь изображает картину ласково плещущегося умиротворённого моря.

Тема Шахрияра светлеет, как будто деспотический владыка под влиянием прекрасных сказок смягчился и дарует Шехеразаде ещё один день жизни, чтобы услышать продолжение.

Слушаем: «Море и Синдбадов корабль» — 1 часть сюиты «Шехеразада»

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914), ученик известного русского композитора-сказочника Н. А. Римского-Корсакова, создал несколько симфонических миниатюр (небольших пьес) на сюжеты русского фольклора, сказочной фантастики. Среди них: картинка к русской народной сказке «Баба-яга», сказочная картинка «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора».

Литературной основой «Кикиморы» А. Лядова стало одно из сказаний русского народа, записанное фольклористом-собирателем И. Сахаровым. В славянской мифологии Кикимора относится к злым богам. «Без привету, без радости глядит она, нечистая, на добрых людей; все бы ей губить, да крушить, все бы ей на зло идти, все бы миром мутить. » Очень подробно рассказывается о ней в «Сказаниях русского народа» И. Сахарова. Именно его текстом композитор открывает партитуру своего произведения:

«Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-баюн — говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной.

Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».

Произведение состоит из двух частей. Первая часть — Кикимора маленькая. Она лежит в хрустальной колыбельке, и волшебный кот-баюн поёт ей колыбельную.

Вторая часть сказки рассказывает о выросшей Кикиморе.

Начинается она мрачно, тяжело. Это образ каменных гор, где живёт Кикимора. Но вот звучит колыбельная, которую поёт кот-баюн. В музыке слышен посвист (играют деревянные духовые инструменты) — это образ Кикиморы. Темы эти проходят дважды.

В конце звучит тема хрустальной колыбельки. Её словно вызванивает музыкальный инструмент, который называется челеста.

Второй раздел быстрый, он изображает злую, выросшую Кикимору. Слышится свист, шипение, злая возня Кикиморы.

И симфония «Зимние грезы» Чайковского, и «Шехеразада» Римского-Корсакова, и симфонические миниатюры Лядова — примеры так называемой программной музыки .

Вы, наверное, уже поняли, что программной музыкой называется такая инструментальная музыка, в основе которой лежит «программа», то есть какой-то совершенно конкретный сюжет или образ.

А в своих «Картинках с выставки» Мусоргский передал свое впечатление от некоторых картин художника Гартмана. Среди картинок, вдохновивших композитора, — «Гном», «Старый замок», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота в древнем Киеве» и другие характерные и талантливые зарисовки.

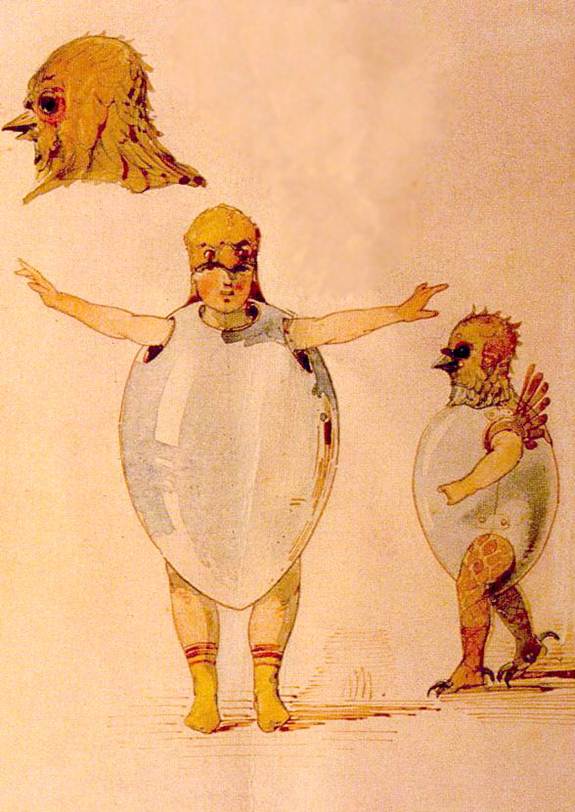

Забавную пьесу «Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский назвал скерцино — маленькое скерцо (сравните: шутка — шуточка). На рисунке Гартмана изображены будущие «звезды балета» — ученики балетной школы. Они пытаются «летать» — танцевать, но до «звезд» им еще далеко.

Забавную пьесу «Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский назвал скерцино — маленькое скерцо (сравните: шутка — шуточка). На рисунке Гартмана изображены будущие «звезды балета» — ученики балетной школы. Они пытаются «летать» — танцевать, но до «звезд» им еще далеко.

Композитор заменил юмористическое сравнение художника прямым подражанием. В музыке изображены быстрые, но неуклюжие движения птенцов — прыжки, бег, их нежный щебет. Отсюда необычно высокий, «птичий» регистр звучания (вся пьеса записана в скрипичном ключе).

Это скерцо — единственная в своем роде пьеса, в которой каждый такт украшен форшлагами и трелями. Вся пьеса от первой до последней ноты «щебечет» очень тихо и нежно (рр, ррр).

В девятой «картинке» образ полон жизни и движения — «Избушка на курьих ножках» или «Баба-Яга». У Гартмана был эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ Бабы-Яги.

В начале пьесы слышны какие-то стуки, сердитые выкрики, ворчание. Помните, как в сказках: «Баба-Яга вышла из избушки, сердито крикнула, костылем постучала — и подъехала к ней ступа с пестом и метлой; села Яга в ступу, пестом погоняет, помелом след заметает; свист поднялся в лесу от полета страшной Яги, деревья до земли гнутся, птицы и звери от страха разбегаются». Все это замечательно передано в музыке Мусоргского. Здесь уже нет песенных мелодий, они неуклюжи и резки, как и сам страшный образ злой Яги. Вот уже начался ее полет, музыка становится быстрой, порывистой — мчится свирепая Яга и все сокрушает на своем пути.

Затем наступает совершенно другая средняя часть пьесы, тихая и тревожная, полная неустойчивых звуков — то ли полёт, то ли ночной лес.

В третьей части резко врывается повтор первой темы, и завершается пьеса переходом без перерыва в финальную пьесу — «Богатырские ворота».

«Богатырские ворота. В стольном городе во Киеве» . Эта 10 часть сюиты основана на эскизе Гартмана к его архитектурному проекту киевских городских ворот. 4 (16) апреля 1866 года на Александра II было совершено неудачное покушение, в дальнейшем официально называвшееся как «событие 4 апреля». В честь спасения императора был организован конкурс проектов ворот в Киеве.

Проект Гартмана, поданный на конкурс, был сделан в древнерусском стиле — тяжелые столбы будто вошли в землю от ветхой старости, а на них опирается изящная арка, увенчанная громадным резным кокошником со звонницей в виде богатырского шлема. Ворота создавали образ Киева как древнерусской столицы. Однако впоследствии конкурс был отменён, и удачный проект реализован не был.

Финальную пьесу сюиты Мусоргский создает в былинно-богатырском духе, с торжественными аккордами и перезвоном колоколов. В ней снова слышны интонации темы «Прогулки», но здесь она становится величественной и торжественной.

Открыто и прямо воспевается могучая сила народа. Создается яркая, живописная картина. С пением проходят странники, пришедшие из дальних краев в стольный град Киев. Заканчивается все произведение празднично и радостно, мощным перезвоном колоколов.

Ворота русских богатырей. Памятник величия и славы русского народа!

Январь – «У камелька», февраль – «Масленица», март – «Песня жаворонка», апрель – «Подснежник», май – «Белые ночи», июнь – «Баркарола», июль – «Песнь косаря», август – «Жатва», сентябрь – «Охота», октябрь – «Осенняя песнь», ноябрь – «На тройке», декабрь – «Святки».

Слушая пьесу «Ноябрь» («На тройке») , мы ощущаем любование ярким, предзимним, прозрачным днём. Вся широта и своеобразная красота русской природы как будто воплотилась в этой музыке – Чайковский был одарён способностью в каждом явлении природы видеть и понимать что-то недосягаемо прекрасное, успокаивающее, дающее жажду жизни.

Тогда почему же для пьесы композитор выбрал эпиграф стихотворения Н.Некрасова, на первый взгляд совсем не подходящий к содержанию музыки?

Не гляди же с тоской на дорогу,

И за тройкой во след не спеши,

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда заглуши.

А в самой пьесе нет и отзвуков обещанной тоски и тревоги, которые звучат в стихотворении. Просто можно сказать, что программность здесь расширяет музыкальный образ, внося в него смысловой подтекст, который в одной музыке мы бы не уловили.

Вопросы для проверки:

1. Какую музыку называют программной?

2. Что свидетельствует о наличии программности в музыке?

3.

Приведите примеры программной музыки.

4. Умейте узнавать темы 1-й части симфонической сюиты «Шехеразада» Н.Римского-Корсакова и пьес «Картинки с выставки» М.Мусоргского

Источник: 273music.ru