In-Memory Computing — высокопроизводительные распределенные системы, предназначенные для хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени. Обеспечивают производительность на порядки быстрее, чем системы, основанные на дисках. Технологии вычислений в оперативной памяти (in-memory computing) ускоряют обработку больших объемов данных, поэтому по мере роста такого явления как Big Data приобретают все большую популярность среди предприятий.

Каталог BI-решений и проектов доступен на TAdviser.ru

FAQ по in-memory СУБД

Системы управления базами данных in-memory (in-memory СУБД, англ. — in-memory database systems, IMDS) это растущий сегмент мирового рынка СУБД. Создание in-memory СУБД стало ответом на появление новых задач, которые стоят перед приложениями, новых системных требований и операционного окружения.

Что такое in-memory СУБД?

In-memory СУБД это система управления базами данных, которая хранит информацию непосредственно в оперативной памяти. Это радикально контрастирует с подходом традиционных СУБД, которые сконструированы для хранения данных на стабильных медиа носителях. Поскольку процессы обработки данных в оперативной памяти протекают быстрее, чем обращение к файловой системе и считывание информации из нее, in-memory СУБД обеспечивает на порядок более высокую производительность программных приложений. Поскольку конструкция in-memory СУБД намного проще традиционных, они также налагают гораздо меньшие требований к объему памяти и характеристикам ЦПУ.

Виртуальная RAM | ANDROID СПАСЁН?

Если целью является отказ от процессов ввода/вывода, почему не добиться ее с помощью кэширования?

Кэширование это процесс, в рамках которого традиционные СУБД хранят часто используемые записи в памяти для быстрого доступа к ним. Однако, кэширование ускоряет только процесс поиска необходимой информации, а не ее обработки. Следовательно, выигрыш в производительности существенно меньший. Кроме того, управление кэш-памятью само по себе является ресурсоемким процессом, который задействует значительные объемы памяти и вычислительные мощности процессора.

Можно ли получить эффект, аналогичный in-memory СУБД, создав диск в памяти (RAM диск) и развернув традиционную СУБД на нем?

В качестве временного решения размещение всей базы данных на диске RAM может ускорить запись и чтение базы. Тем не менее, у такого подхода есть ряд недостатков. В частности, база данных все еще будет привязана к дисковому накопителю, и процессы в базе данных, такие как кэширование и ввод/вывод данных, будут осуществляться, даже если они избыточны.

Кроме того, к базе данных, размещенной на диске, адресуется множество запросов, они требуют времени и ресурсов процессора, и этого никак не избежать в случае с традиционной СУБД, даже если она размещена на RAM. Напротив, in-memory СУБД используют единый дата-трансферт, что упрощает обработку данных. Удаление лишних копий данных снижает нагрузку на память, а также повышает надежность процесса и минимизирует требования к ЦПУ.

ЭТИ ДВА системных приложения — БЕСПОЛЕЗНО РАСХОДУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА! СРОЧНО ОТКЛЮЧИ ИХ

Есть ли данные, характеризующие количественную разницу производительности между тремя подходами, описанными выше?

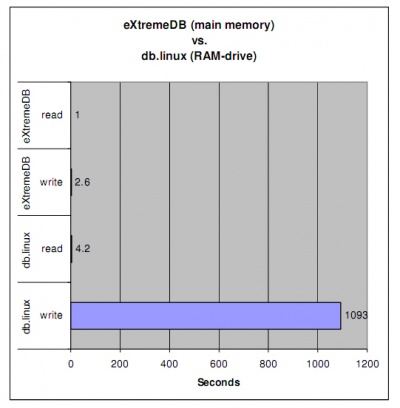

Согласно опубликованным тестам McObject, в ходе которых сравнивалась производительность одного и того же приложения, перенесение традиционной СУБД в RAM позволило добиться ускорения чтения в 4 раза и обновления базы в 3 раза по сравнению с традиционной СУБД на жестком диске. In-memory СУБД показала еще более существенные результаты в сравнение с СУБД на RAM диске: чтение базы данных было в 4 раза быстрее, а запись в базу данных оказалась быстрее в 420 (!) раз.

Производительность in-memory СУБД eXtremeDB по сравнению с СУБД db.linux на RAM диске

Что еще отличает in-memory СУБД от традиционной?

In-memory СУБД не несет на себе никакой нагрузки от операций ввода/вывода данных. Изначально архитектура таких баз данных более рациональна, а процессы загрузки памяти и циклы процессора оптимизированы.

Для каких приложений актуально использование in-memory СУБД?

In-memory СУБД обычно используются для приложений, которые требуют сверхбыстрого доступа к данным, хранилищам и манипуляций с ними, а также в системах, которые не имеют диска, но, тем не менее, должны управлять значительным количеством данных.

Насколько масштабируемы in-memory СУБД? Если приложение управляет терабайтом данных – много ли это для in-memory СУБД?

Согласно отчету McObject, in-memory СУБД отлично масштабируются за размеры, превышающие терабайт. Так, в ходе проведенных тестов 64-битная in-memory СУБД установленная на 160-ядерном сервере SGI Altix 4700 под управлением SUSE Linux Enterprise Server версии 9 от Novell достигла 1,17 терабайт и 15,54 млдр строк без видимых ограничений для дальнейшего масштабирования. Причем производительность в данном тесте практически не менялась по мере того, как СУБД достигла сотен гигабайт, а затем и терабайта, что свидетельствует о практически линейной масштабируемости.

Разве это не правда, что in-memory СУБД не подходит для использования в сетях из нескольких и более компьютеров?

In-memory СУБД может быть как «встроенной СУБД», так и «клиент-серверной». Клиент-серверные СУБД по сути своей являются многопользовательскими, так что in-memory СУБД также могут быть разделены на несколько потоков/процессов/пользователей.

In-memory вычисления: факты

Новый отчет компании Aberdeen Research обращает внимание не только на несколько интересных фактов о Больших данных, трудностях в обработке и анализе растущего объема данных, но и на то, каким образом вычисления в памяти могут играть ключевую роль в ускорении сбора, совместного использования информации на предприятии и управления ею. По крайней мере, на тех предприятиях, которые могут себе это позволить.

- Каждый год объем бизнес-данных растет на 36%.

- Главная проблема при обработке больших данных заключается в том, как получить результат быстрее (данные из декабрьского отчета 2011 г.).

- Из 196 клиентов Aberdeen, обсуждавших Большие данные, 33 используют вычисления в памяти. Причина, по которой большинство отказывается от этой технологии, заключается, скорее всего, в ее дороговизне.

- Получение информации по запросу занимает 42 с вместо 75 мин, затрачиваемых при использовании обычных технологий.

- При вычислениях в памяти обрабатывается 1200 Тб/ч, по сравнению с 3,2 Тб при использовании обычных технологий. Налицо повышение эффективности в 375 раз.

- Вычисления в памяти, проще говоря, делают быстрыми обработку и анализ информации, и это хорошо для пользователей и ИТ-организаций, имеющих дело с увеличивающимися объемами информации, используемой при принятии бизнес-решений.

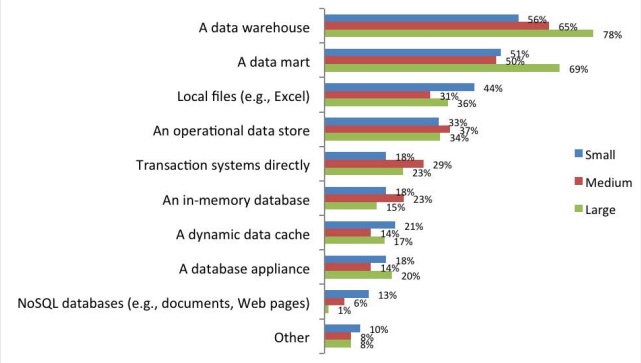

Источники данных в зависимости от размера компании

TechTarget, декабрь 2011

По данным компании TechTarget, in-memory СУБД наиболее часто используют компании среднего размера (23%) по сравнению с небольшими (18%) и крупными компаниями (15%).

Проблемы применения in-memory вычислений

Но вычисления в оперативной памяти, как и любая технология, имеют свои уникальные особенности, проблемы и подводные камни. Во-первых, это недёшево. Нужны мощные серверы, многоядерные процессоры и тонны оперативной памяти. Необходимо соответствующее ПО и аналитические приложения. Технология скоростной обработки требует применения всех перечисленных компонентов, поскольку терабайты данных хранятся с `нулевой` латентностью доступа непосредственно в оперативной памяти серверов, а не где-то на дисках.

Хотя производители не оглашают цены на приложения для вычислений в памяти и в отчете также не приводятся цены, вполне достаточно взглянуть на статистику из отчета: предприятие, использующее вычисления в памяти, потратило около 850 000 долл. за последние 12 мес.

Другая проблема технологии вычислений в оперативной памяти в том, что она хорошо подходит только для транзакций с наборами структурированных данных, таких как артикулы товаров, информация о покупателях, отчеты по продажам.

Если ваша компания располагает средствами и понимает ценность информации в современной бизнес-стратегии, технология вычислений в оперативной памяти может стать для вас подходящим выбором.

Продукты

Создание in-memory СУБД началось в 1993 году в Bell Labs. Система была прототипирована как Dali Main-Memory Storage Manager. Эти исследования положили начало созданию первой коммерческой in-memory СУБД — Datablitz.

В последующие годы in-memory СУБД привлекли внимание крупнейших игроков рынка баз данных. TimesTen, компания-стартап, основанная Мари-Энн Неймат (Marie-Anne Neimat) в 1996 году как ответвление от Hewlett-Packard, была приобретена Oracle в 2005 году. Сегодня Oracle продает этот продукт в том числе как in-memory СУБД. В 2008 году IBM купила SolidDB in 2008, также ведет работу в области in-memory СУБД и Microsoft.

VoltDB, основанная одним из пионеров рынка СУБД Майклом Стоунбрейкером (Michael Stonebraker), анонсировала выход in-memory СУБД в мае 2010 года, на данный момент компания предлагает как свободную, так и проприетарную версию этой системы. SAP выпустила in-memory СУБД, SAP HANA, в июне 2011 года.

Перечень доступных на рынке in-memory СУБД:

Российские реалии

Российским заказчикам доступно множество решений in-memory. Среди наиболее используемых − решения Oracle, IBM Cognos TM1, SAP HANA, Microsoft PowerPivot, QlikView и Pentaho Business Analytics. Такие платформы хорошо использовать при необходимости анализа данных в режиме реального времени с учетом того, что в процессе анализа данные могут быть изменены в любой момент. Также такие решения хорошо подходят в случаях, когда нет возможности создания многомерного хранилища данных и нужно проводить анализ данных учетной системы без ее модификации. Системы предлагают различные способы горизонтального масштабирования, как с использованием средств самой платформы, так и с применением дополнительного ПО.

В частности, функцию работы с виртуальными кубами в Pentaho Business Analytics можно масштабировать с использованием промышленного решения JBoss Data Grid, которое предназначено для создания распределенных in-memory хранилищ информации.

При таком подходе можно создавать in-memory кубы объемом 1 Тб и выше. С точки зрения ценовой доступности, эти решения вполне позволительны для SMB компаний. В частности, для SMB рынка у IBM есть комплексное решение Cognos Express (TM1 является ее частью), а у Pentaho есть бесплатная версия и специальные ценовые предложения для небольших компаний.

Строго говоря, технологии in-memory делятся на два класса. Это решения data discovery и именно in-memory, или, как правильнее, «in-memory системы управления базами данных (СУБД)». Пример решения data discovery — Qlikview. Данные в этой системе представлены в удобной форме, а использование технологии in-memory позволяет работать с визуальной составляющей быстро. Но к ней нельзя подключить другие инструменты: данные из файлов Microsoft Excel, систем Cognos или Oracle BI.

In-memory СУБД – это когда данные изначально хранятся в оперативной памяти, и доступ к ним практически не занимает времени. Например, главному бухгалтеру компании нужно посмотреть отчет за позапрошлый год в динамике по дням: если запустить этот процесс на классической СУБД, на него уйдет минимум 10 минут (при правильной настройке системы). Если информация хранится в оперативной памяти, результат появится мгновенно. Пример такого решения — SAP HANA. Эта система, являясь СУБД, предоставляет доступ к памяти любому BI-инструменту: можно загрузить данные из таблиц Excel, систем Cognos, Oracle BI и других.

Стоимость таких решений складывается из множества факторов, начиная от сроков внедрения проекта и заканчивая стоимостью самой технологии. Некоторые решения действительно стоят дорого, но быстро окупаются за счет повышения эффективности и оперативности работы. Такие продукты востребованы в любой компании, где важно получать аналитические отчеты оперативно. Например, в случае, если аналитику нужно сформировать отчет, состоящий из 30 Excel файлов, ему потребуется минимум 3 дня для того, чтобы свести его вручную. При наличии необходимых ИТ-систем, ему достаточно лишь указать на эти 30 файлов, после чего система сама сформирует единый отчет, с которым можно будет работать.

Владимир Иткин, директор по развитию партнерской сети Qlik (QlikTech) Россия, рассказал TAdviser, что отличие QlikView – в ориентации на простоту и удобство в построении отчетов. При таком подходе существенно сокращается цикл внедрения, и многие наши партнеры могут работать в режиме экстремального программирования. Это итерационный подход, где длительность одного цикла обычно не более недели. Таким образом, бизнес пользователь уже с первых дней проекта начинает видеть результат и принимает участие в создании решения.

«Через 5-6 таких итераций на выходе получается не просто BI-решение, а актуальный и «живой» инструмент аналитика. Из последних проектов в таком режиме можно назвать «Геотэк Холдинг» и аптечную сеть А5», — пояснил топ-менеджер. По его словам, около 77% всех проектов, от совместного создания ТЗ до запуска в промышленную эксплуатацию внедряются менее чем за 3 месяца. Треть клиентов внедряют QlikView самостоятельно.

Например, КРОК реализовал проект по объединению баз маркетинговой информации в единое информационное пространство в фармацевтической компании «Никомед». Раньше для поиска и анализа информации использовались различные оболочки работы с маркетинговыми данными, которые зачастую были неудобными и не интуитивно понятными. После внедрения решения работа с хранилищем данных стала обеспечиваться аналитической системой Qlikview, благодаря которой работа с разрозненной информацией стало быстрой и удобной.

В «М.Видео», например, была внедрена система SAP HANA с технологией in-memory computing. Система хранения и анализа данных, которая была у заказчика раньше, уже не справлялась с таким объемом информации – данные в более чем 2,5 млрд строк загружались около 3 часов. После внедрения SAP HANA система загружает эти данные менее чем за 30 минут.

В пример можно привести и проект «Терн (Tern Group)» для «Сургутнефтегаз». Главной задачей проекта было сокращение временных затрат на подготовку отчетов, начиная от обработки данных и заканчивая визуализацией полученных результатов. Время подготовки отчетов сократилось в результате сотни раз, и уже сейчас пользователи могут работать со своими аналитическими запросами практически в режиме онлайн.

Бесплатные отчеты

См.также

- Business Intelligence, BI (мировой рынок)

- Тенденции развития мирового рынка BI

- Business Intelligence (рынок России)

- CPM (мировой рынок)

- Большие данные (Big Data) мировой рынок

- Большие данные (Big Data) в России

- Большие данные (Big Data)

- Self-Service BI

- Визуализация данных

- Предикативная аналитика (предиктивная, прогнозная, прогностическая) Predictive analytics

- Cloud/SaaS BI

Источник: www.tadviser.ru

Что такое ОЗУ в компьютере и телефоне

При выборе компьютера или смартфона многие пользователи уделяют особое внимание оперативной памяти и исходят из ее емкости: чем больше значение, тем лучше.

Но не все юзеры знают, для чего необходим этот элемент вычислительной техники.

В этой статье я постараюсь простыми словами объяснить, что такое ОЗУ и в каких целях используется.

ОЗУ — это.

Оперативная память (сокращенно ОЗУ) — это элемент компьютерной системы, который отвечает за временное хранение исполняемого кода операционной системы и установленных программ.

Для быстрого запоминания термина придумана аббревиатура ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. Есть еще английское обозначение RAM — Random Access Memory.

Говоря простыми словами, ОЗУ — это ячейки памяти компьютера, ноутбука, смартфона или планшета, которые выделяют место под работу определенной программы.

Чем больше емкость оперативной памяти, тем больше задач одновременно можно выполнять на устройстве и тем быстрее оно будет работать.

При недостаточном количестве RAM невозможно играть в ресурсоемкие игры или работать в графических редакторах, а при пользовании обычными утилитами вроде браузера или видеопроигрывателя компьютер и телефон могут зависать, так как им не хватает выделенного под работу программ места.

ОЗУ — энергозависимый компонент компьютерной системы, хранящий собственный программный код и все принимаемые и отправляемые процессором данные, в том числе промежуточные. При выключении питания устройства все эти данные из оперативной памяти исчезают.

Структура оперативной памяти

Оперативная память состоит из большого числа ячеек, в каждой из которых могут содержаться данные. Все они имеют:

- содержимое;

- адрес для обращения к любой ячейке.

Оперативная память также имеет специальные разъемы для подключения к материнской плате.

Классификация

В зависимости от хронологии, выделяют четыре типа оперативной памяти:

- DDR. Это устаревший тип оперативной памяти, который неактуален в наши дни из-за недостаточной мощности. DDR работал на частоте 400 мГц.

- DDR2. Усовершенствованный тип ОЗУ, использовавшийся до 2011 года (хотя в 2007 году уже появились чипы DDR3). Частота DDR2 достигала 800 мГц.

- DDR3. Отличается более высокой производительностью по сравнению с предшественниками. Некоторые планки подобного формата используются по сегодняшний день.

- DDR4. По состоянию на 2020 год это самый мощный и современный тип ОЗУ, появившийся в 2014 году. Компьютеры с DDR4 отличаются высокой производительностью и поддерживают работу «тяжелых» программ. Частота таких планок достигает 2400 мГц. Этот тип RAM стоит выбирать для современных игр и требовательных к железу программ.

В ближайшие годы ожидается появление и распространение пятого поколения оперативной памяти DDR5 SDRAM. Она должна иметь меньшее энергопотребление, в два раза больший объем и пропускную способность по сравнению с предшественником в лице DDR 4.

Принцип работы ОЗУ

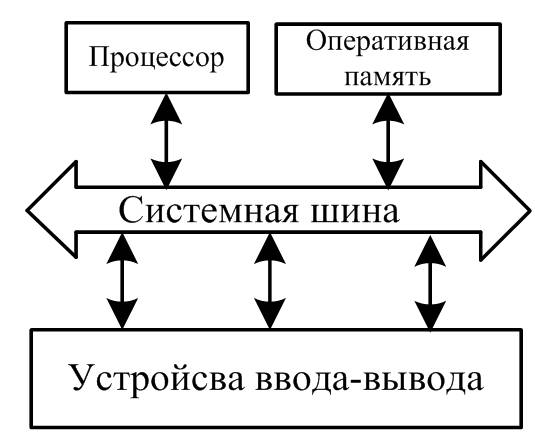

RAM взаимодействует с центральным процессором и накопителями (жесткими дисками). Работает она следующим образом:

- накопитель или флеш-карта отправляют информацию в ОЗУ;

- эти данные для последующей обработки передаются на ЦПУ (центральный процессор);

- после обработки данных процессором они отправляются на устройство ввода-вывода.

Отсюда следует, что оперативная память — это буферная зона между процессором и накопителем.

В работе можно обойтись и без этого элемента, но в таком случае данные обрабатываются в десятки (или даже сотни) раз дольше за счет увеличения времени доставки информации. Дело в том, что скорость работы процессора и жесткого диска несопоставимы.

В процессе обработки данных задействуется кэш-память (оперативная, ОЗУ), разделенная на небольшие секторы.

Она нужна для временного (промежуточного) хранения данных, к которым часто обращается пользователь, что позволяет ускорить доставку данных в регистры, исключить простои в работе процессора и увеличить производительность всего ПК.

Основные характеристики ОЗУ

Существует несколько критериев выбора оперативной памяти: объем, частота, тайминги, производитель и напряжение. Пройдемся вкратце по каждому из них.

Объем

Тут все просто: чем больше объем ОЗУ, тем лучше для быстродействия ПК. 10 лет назад для лучших игр и ресурсоемких программ хватало 2 ГБ RAM при наличии хорошей дискретной видеокарты. В наши дни ситуация выглядит иначе.

Рекомендуемые параметры оперативной памяти для разных целей:

- 4 ГБ — офисный вариант. При наличии хорошей видеокарты можно играть в нетребовательные к железу игры.

- 8 ГБ — оптимальный вариант для домашнего пользования. Хватает и для игр, и для выполнения повседневных задач в работе.

- От 16 ГБ — решение для геймеров и людей, которые используют тяжелый софт в работе.

Естественно, чем больше объем ОЗУ, тем выше цена.

Частота

Этот показатель отражает пропускную способность устройства. Чем выше тактовая частота, тем быстрее ОЗУ передает информацию. Лучшим выбором станет оперативная память формата DDR4, которая обеспечивает частоту в 2400 мГц и выше.

Напряжение

Этот показатель часто указывается в характеристиках и отражает минимальное напряжение, необходимое для работы модуля. Повышенное напряжение позволяет использовать память на больших частотах с сохранением стабильности работы, чем это предписано (это так называемый разгон).

Тайминги

Этот показатель отражает задержку данных при переносе их между разными модулями оперативной памяти. Чем ниже тайминг, тем лучше.

Производитель

Долговечность оперативной памяти в некоторой степени зависит и от производителя. Хорошо зарекомендовали себя марки Samsung, Kingston, Crusial и другие.

Оперативная память в ноутбуке, компьютере и смартфоне

Отдельно разбирать ПК не будем, так как именно этот вид ОЗУ был взят за основу при написании статьи.

Добавлю только, что в любом ПК можно расширить объем оперативной памяти путем добавления дополнительной планки в специальный отсек материнской платы. В большинстве стационарных компьютеров предусмотрено до четырех слотов для ОЗУ.

ОЗУ в ноутбуке

Что касается ноутбука, то особых отличий от ПК нет за исключением следующих:

- Количество контактов на планке меньше, чем на десктопных версиях.

- Контакты работают асинхронно, хоть и расположены симметрично.

- Планки не оснащаются кулерами, потому что такие большие механизмы сложно вместить в компактных девайсах.

В большинстве старых ноутбуков нельзя увеличить объем оперативной памяти, но в некоторых современных моделях такая возможность имеется. В лэптопах обычно бывает до двух слотов для RAM, тогда как в настольных ПК — до четырех.

ОЗУ в телефоне

По своему функционалу оперативная память в смартфоне почти не отличается от аналогичных деталей в компьютерах и ноутбуках.

Для современных телефонов и планшетов используется меньший объем ОЗУ — 4-6 ГБ в 2020 году вполне достаточно для запуска лучших мобильных игр.

Хотя бывают аппараты и с 12 ГБ оперативки на борту, в то время как для большинства ноутбуков максимальное значение — 32 ГБ, а для стационарных компьютеров — 64 ГБ.

В отличие от компьютеров и некоторых современных моделей ноутбуков, увеличить объем оперативной памяти смартфона или планшета не представляется возможным.

Разница также кроется в размерах. Оперативная память для смартфонов и планшетных компьютеров выполняется в виде небольшого чипа, потому что это более компактные устройства по сравнению со стационарными ПК.

Вот и все, дорогие читатели! Я постарался простым языком рассказать об ОЗУ и его применении в вычислительной технике. Надеюсь, что после прочтения статьи у вас не осталось вопросов. А если все-таки есть, задавайте их в комментариях под статьей: мы с другими читателями блога KtoNaNovenkogo.ru попытаемся дать исчерпывающий ответ.

По традиции предлагаю посмотреть короткое познавательное

Источник: ktonanovenkogo.ru

Как работает оперативная память и зачем она нужна

Мое почтение, уважаемые читатели, други, недруги и прочие личности!

Сегодня хочется поговорить с Вами о такой важной и полезной штуке как оперативная память, в связи с чем опубликовано сразу две статьи, одна из которых рассказывает о памяти вообще (тобишь ниже по тексту), а другая рассказывает о том как эту самую память выбрать (собственно, статья находится прямо под этой, просто опубликована отдельно).

Изначально это был один материал, но, дабы не делать очередную многобуквенную страницу-простыню, да и просто из соображений разделения и систематизации статей, было решено разбить их на две.

Так как процесс дробления был произведен на лету и почти в последний момент, то возможны некоторые огрехи в тексте, которых не стоит пугаться, но можно сообщить об оных в комментариях, дабы, собственно, их так же на лету исправить.

Ну, а сейчас, приступаем.

Вводная

Перед каждым пользователем рано или поздно (или никогда) встает вопрос модернизации своего верного «железного коня». Некоторые сразу меняют «голову» — процессор, другие — колдуют над видеокартой, однако, самый простой и дешевый способ – это увеличение объема оперативной памяти.

Почему самый простой?

Да потому что не требует специальных знаний технической части, установка занимает мало времени и не создает практически никаких сложностей (и еще он наименее затратный из всех, которые я знаю).

Итак, чтобы узнать чуть больше о таком простом и одновременно эффективном инструменте апгрейда, как оперативная память (далее ОП), для этого обратимся к родимой теории.

Общее

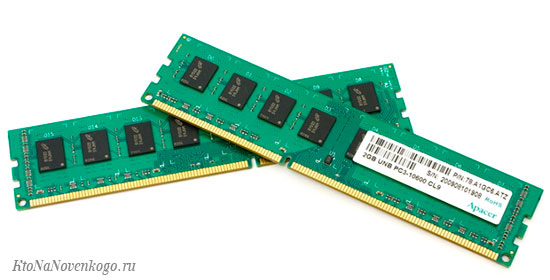

ОЗУ (оперативное запоминающее устройство), оно же RAM (» Random Access Memory » — память с произвольным доступом), представляет собой область временного хранения данных, при помощи которой обеспечивается функционирование программного обеспечения. Физически, оперативная память в системе представляет собой набор микросхем или модулей (содержащих микросхемы), которые обычно подключаются к системной плате.

В процессе работы память выступает в качестве временного буфера (в ней хранятся данные и запущенные программы) между дисковыми накопителями и процессором, благодаря значительно большей скорости чтения и записи данных.

Примечание.

Совсем новички часто путают оперативную память с памятью жесткого диска ( ПЗУ — постоянное запоминающее устройство), чего делать не нужно, т.к. это совершенно разные виды памяти. Оперативная память (по типу является динамической — Dynamic RAM ), в отличие от постоянной — энергозависима, т.е. для хранения данных ей необходима электроэнергия, и при ее отключении (выключение компьютера) данные удаляются. Пример энергонезависимой памяти ПЗУ — флэш-память, в которой электричество используется лишь для записи и чтения, в то время как для самого хранения данных источник питания не нужен.

По своей структуре память напоминает пчелиные соты, т.е. состоит из ячеек, каждая из которых предназначена для хранения мёда определенного объема данных, как правило, одного или четырех бит. Каждая ячейка оной имеет свой уникальный «домашний» адрес, который делится на два компонента – адрес горизонтальной строки ( Row ) и вертикального столбца ( Column ).

Ячейки представляют собой конденсаторы, способные накапливать электрический заряд. С помощью специальных усилителей аналоговые сигналы переводятся в цифровые, которые в свою очередь образуют данные.

Для передачи на микросхему памяти адреса строки служит некий сигнал, который зовется RAS ( Row Address Strobe ), а для адреса столбца — сигнал CAS ( Column Address Strobe ).

С этим разобрались, идем дальше. Затронем еще один немаловажный вопрос:

Как же работает оперативная память?

Работа оперативной памяти непосредственно связана с работой процессора и внешних устройств компьютера, так как именно ей последние «доверяют» свою информацию. Таким образом, данные сперва попадают с жесткого диска (или другого носителя) в саму ОЗУ и уже затем обрабатываются центральным процессором (смотрите изображение).

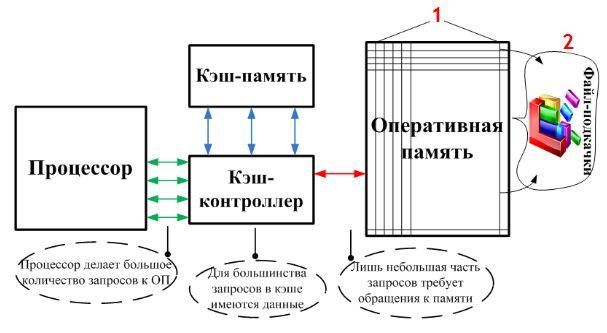

Обмен данными между процессором и памятью может происходить напрямую, но чаще все же бывает с участием кэш-памяти.

Кэш-память является местом временного хранения наиболее часто запрашиваемой информации и представляет собой относительно небольшие участки быстрой локальной памяти. Её использование позволяет значительно уменьшить время доставки информации в регистры процессора, так как быстродействие внешних носителей (оперативки и дисковой подсистемы) намного хуже процессорного. Как следствие, уменьшаются, а часто и полностью устраняются, вынужденные простои процессора, что повышает общую производительность системы.

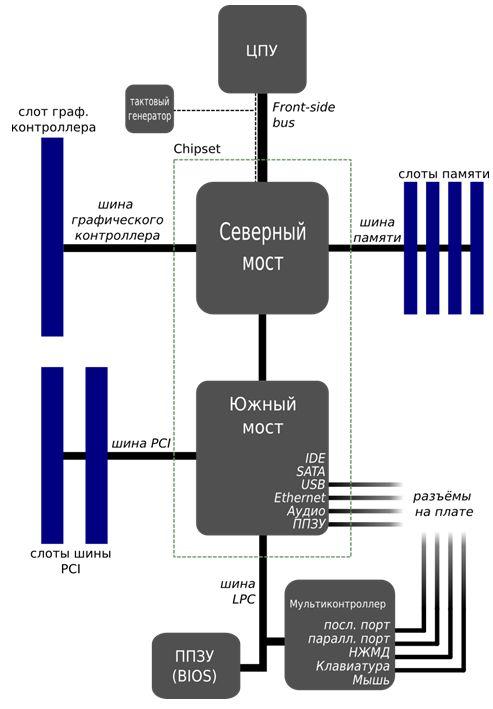

Оперативной памятью управляет контроллер, который находится в чипсете материнской платы, а точнее в той его части, которая называется North Bridge (северный мост) — он обеспечивает подключение CPU (процессора) к узлам, использующим высокопроизводительные шины: ОЗУ , графический контроллер (смотрите изображение).

Примечание.

Важно понимать, что если в процессе работы оперативной памяти производится запись данных в какую-либо ячейку, то её содержимое, которое было до поступления новой информации, будет безвозвратно утеряно. Т.е. по команде процессора данные записываются в указанную ячейку, одновременно стирая при этом то, что там было записано ранее.

Рассмотрим еще один важный аспект работы оперативки – это ее деление на несколько разделов с помощью специального программного обеспечения (ПО), которое поддерживается операционными системами.

Сейчас Вы поймете, о чем это я.

Подробнее

Дело в том, что современные устройства оперативной памяти являются достаточно объемными (привет двухтысячным, когда хватало и 32 Mб), чтобы в ней можно было размещать данные от нескольких одновременно работающих задач. Процессор также может одновременно обрабатывать несколько задач. Это обстоятельство способствовало развитию так называемой системы динамического распределения памяти, когда под каждую обрабатываемую процессором задачу отводятся динамические (переменные по своей величине и местоположению) разделы оперативной памяти.

Динамический характер работы позволяет распоряжаться имеющейся памятью более экономно, своевременно «изымая» лишние участки памяти у одних задач и «добавляя» дополнительные участки – другим (в зависимости от их важности, объема обрабатываемой информации, срочности выполнения и т.п.). За «правильное» динамическое распределение памяти в ПК отвечает операционная система, тогда как за «правильное» использование памяти, отвечает прикладное программное обеспечение.

Совершенно очевидно, что прикладные программы должны иметь способность работать под управлением операционной системы, в противном случае последняя не сможет выделить такой программе оперативную память или она не сможет «правильно» работать в пределах отведенной памяти. Именно поэтому не всегда удается запустить под современной операционкой, ранее написанные программы, которые работали под управлением устаревших систем, например под ранними версиями Windows (98 например).

Ещё (для общего развития) следует знать, что поддержка памяти зависит от разрядности системы, например, операционная система Windows 7, разрядностью 64 бита, поддерживает объем памяти до 192 Гбайт (младший 32 -битный собрат «видит» не больше 4 Гбайт). Однако, если Вам и этого мало, пожалуйста, 128 -разрядная Windows 8 заявляет поддержку поистине колоссальных объемов – я даже не осмеливаюсь озвучить эту цифру. Чуть подробнее про разрядность мы писали тут.

Что это такое разобрались.

Дальше, на очереди, как и гласил заголовок, у нас не менее интересный вопрос:

Зачем нужна эта самая оперативная память?

Как мы уже знаем, обмен данными между процессором и памятью происходит чаще всего с участием кэш-памяти. В свою очередь, ею управляет специальный контроллер, который, анализируя выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды вероятнее всего понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их, т.е. кэш-контроллер загружает в кэш-память нужные данные из оперативной памяти, и возвращает, когда нужно, модифицированные процессором данные в оперативку.

После процессора, оперативную память можно считать самым быстродействующим устройством. Поэтому основной обмен данными и происходит между этими двумя девайсами. Вся информация в персональном компьютере хранится на жестком диске. При включении компа в ОЗУ с винта записываются драйверы, специальные программы и элементы операционной системы. Затем туда записываются те программы – приложения, которые мы будем запускать, при закрытии последних они будут стерты из оной.

Данные, записанные в оперативной памяти, передаются в CPU (он же не раз упомянутый процессор, он же Central Processing Unit ), там обрабатываются и записываются обратно. И так постоянно: дали команду процессору взять биты по таким-то адресам (как то: обработатьих и вернуть на место или записать на новое) – он так и сделал (смотрите изображение).

Все это хорошо до тех пор, пока ячеек памяти ( 1 ) хватает. А если нет?

Тогда в работу вступает файл подкачки ( 2 ). Этот файл расположен на жестком диске и туда записывается все, что не влезает в ячейки оперативной памяти. Поскольку быстродействие винта значительно ниже ОЗУ , то работа файла подкачки сильно замедляет работу системы. Кроме этого, это снижает долговечность самого жесткого диска. Но это уже совсем другая история.

Примечание.

Во всех современных процессорах имеется кэш ( cache ) — массив сверхскоростной оперативной памяти, являющейся буфером между контроллером сравнительно медленной системной памяти и процессором. В этом буфере хранятся блоки данных, с которыми CPU работает в текущий момент, благодаря чему существенно уменьшается количество обращений процессора к чрезвычайно медленной (по сравнению со скоростью работы процессора) системной памяти.Однако, кэш-память малоэффективна при работе с большими массивами данных (видео, звук, графика, архивы), ибо такие файлы просто туда не помещаются, поэтому все время приходится обращаться к оперативной памяти, или к HDD (у которого также имеется свой кэш).

Компоновка модулей

Кстати, давайте рассмотрим из чего же состоит (из каких элементов) сам модуль.

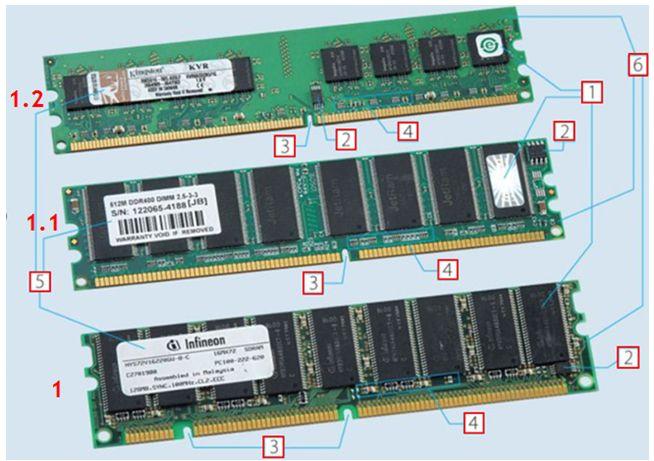

Так как практически все модули памяти, состоят из одних и тех же конструктивных элементов, мы для наглядности возьмем стандарт SD-RAM (для настольных компьютеров). На изображении специально приведено разное конструктивное исполнение оных (чтобы Вы знали не только «шаблонное» исполнение модуля, но и весьма «экзотическое»).

Итак, модули стандарта SD-RAM ( 1 ): DDR ( 1.1 ); DDR2 ( 1.2 ).

- Чипы (микросхемы) памяти

- SPD ( Serial Presence Detect ) – микросхема энергонезависимой памяти, в которую записаны базовые настройки любого модуля. Во время старта системы BIOS материнской платы считывает информацию, отображенную в SPD , и выставляет соответствующие тайминги и частоту работы ОЗУ ;

- «Ключ» — специальная прорезь платы, по которой можно определить тип модуля. Механически препятствует неверной установке плашек в слоты, предназначенные для оперативной памяти;

- SMD -компоненты модулей (резисторы, конденсаторы). Обеспечивают электрическую развязку сигнальных цепей и управление питанием чипов;

- Cтикеры производителя — указывают стандарт памяти, штатную частоту работы и базовые тайминги;

- РСВ – печатная плата. На ней распаиваются остальные компоненты модуля. От качества зачастую зависит результат разгона: на разных платах одинаковые чипы могут вести себя по-разному.

Теперь обощая, упрощая.

Температура, лаг, энергозависимость и вообще «на пальцах»

Условно говоря, если очень просто, то оперативная память это много мелких ячеек, хранящих данные и каждый бит этих данных хранится зарядом (или его отсутствием) на крошечном конденсаторе в микросхеме (о чем говорилось выше по тексту).

Эта память является энергозависимой, именно поэтому во время режима сна (гибернации компьютера) содержимое памяти записывается на жесткий диск, а при пробуждении загружается обратно. Когда компьютер выключен, — память пуста.

Файл подкачки, который является «продолжением» этой памяти, логичным образом, хранит в себе данные на жестком диске, что, в общем случае, небезопасно.

Информация в ячейках со временем «теряется», причем, чем выше температура, тем быстрее это происходит.

Чтобы избежать потери сохранённых данных, они должны регулярно обновляться, чтобы восстановить заряд (если он есть) до первоначального уровня. Этот процесс обновления включает чтение каждого бита, а потом запись его обратно. Это происходит не целиком, а блоками. В процессе такого «обновления» память занята и не может выполнять обычные операции, такие как запись или хранение битов. В общем случае из-за этого обновления память тормозит каждые 7,8 мкс.

Послесловие

Собственно, это основы основ и базисный базис, а посему, надеюсь, что статья была интересна Вам как с точки зрения расширения кругозора, так и в качестве кирпичика в персональных знаниях о персональном компьютере :).

На сим всё. Как и всегда, если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения и тп, то можете смело бежать в комментарии, которые расположены ниже. И да, не забудьте прочитать материал по выбору этой самой оперативной памяти.

Мы в соц.сетях: ВКFacebookTwitter

Белов Андрей (Sonikelf) Заметки Сис.Админа [Sonikelf’s Project’s] Космодамианская наб., 32-34 Россия, Москва (916) 174-8226

Источник: sonikelf.ru