К видам деятельности на уроках ИЗО относят то, что делает ребенок (рисует, конструирует, лепит). Различие в видах деятельности можно проследить сравнивая различные программы обучения.

Возьмем 4 программы Неменского, Кузина, Юсова и Шпикаловой.

Кузин «Школа рисунка — графическая грамота»: учит профессионалов. Это академическая школа. Она учит школьников графической грамоте (основа рисунка реалистического, навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративное рисование, беседа.).

Виды деятельности: беседа, рисование с натуры, рисование по представлению и воображению, рисование на темы, ДПИ. Деятельность направлена на объекты окружающей действительности.

Программа Неменского «Приобщение к мировой художественной культуре как к части духовной культуры» воспитывает грамотных зрителей. Графическая грамота лишь средство. Идет смешение всех видов деятельности (их единство): дети рисуют, мастерят, лепят, конструируют. Помогают в этом З Мастера – Мастер Изображение (изо искусства со всеми видами и жанрами), Мастер Украшение (ДПИ), Мастер Постройки(конструктивные искусства — архитектура). Это принцип организации самого искусства.

Что такое искусство — Выпуск #1

Виды деятельности: изображение на плоскости, в объеме, с натуры, по памяти, воображению; декоративная и конструктивная работа, лепка, аппликация, объемно-пространственное моделирование; проектно-конструктивная деятельность, худ. фотографирование и видеосъемка; восприятие явлений действительности и произведений искусств; обсуждений работ товарищей и результатов коллективного творчества; обсуждение худ. наследия, подбор иллюстраций, прослушивание литературных и музыкальных произведений, народных, классических и современных.

Принцип организации программы Шпикаловой через фольклор (связь с ремеслами). Традиционное искусство переходит в профессиональное. Дети изучают костюмы народные, орнаменты, растения используемые в орнаментах.

Виды деятельности: рисование с натуры, по памяти и по представлению; выполнение тематических композиций на плоскости и в объеме из реальных и абстрактных форм; выполнение декоративных композиций: сюжетно-тематические, натюрморт, орнамент, импровизация; моделирование и худ. конструирование изделий из бумаги; лепка, худ. роспись, аппликация, работа с тканью, работа с природными материалами; ценностно-ориентационная (диалоги об искусстве)

Программа Юсова «Взаимодействие интеграции искусств в поле художественного развития школьников» учит отношению к предмету через художественный образ.

Виды деятельности: практическая художественная деятельность в ИЗО, лепка, ДПИ, рисование на темы, беседы по искусству. С помощью эстетического восприятия действительности.

Декоративное искусство связано с повседневной жизнью и бытом человека, потому оно наиболее полно передает жизнь и хранит национальные традиции. Важно различать для учеников народное искусство и профессиональное народно-прикладное.

Народное искусство – созданное народом на основе коллективного творческого опыта, национальных традиций.

Высокое и низкое искусство – что это? Интеллект и искусство

Декоративно-прикладное – воплощает изделия с практическим применением в общественном и частном быту, и отличаются декоративной образностью.

Изучение народного и дпи удобно совмещать с краеведением, историей. Народное искусство, как часть духовной культуры, есть источник идей для профессиональных художников. Произведения дпи передают детям представление народа о красоте, добре.

Авторы программ Кузин, Неменский, Шпикалова уделяют внимание декоративному искусству.

Кузин вводит ДПИ понемногу на протяжении всех лет обучения. Оно осуществляется в процессе в процессе выполнения учащимися декоративных композиций. В содержании «Декоративная работа» раскрывается значение народного искусства как мощного средства воспитания эстетического, трудового, патриотического. Также любовь к родному краю, традициям родной земли, труду взрослых.

Неменский активно использует дпи в своей программе, уделяя год (7 класс). Ученики должны понять особенности дпи, его место в жизни человека, отмечать содержательный смысл художественно-образного языка, знать корни этого искусства, промыслы, и создавать свои проекты.

Шпикалова рассматривает народное искусство как часть материальной и духовной культуры. Считает, что восприятие мира ребенком происходит через дпи, где первоосновой является образ изделия. Программа Шпикаловой направлена на сохранение наследия народа и дпи рассматривается как часть современной жизни.

Структура программы обучения изобразительному искусству Б.М.Неменского

Из программы Неменского

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» — это целостный интегрированный курс, включающий в себя все основные виды искусства: живопись, графику, народное и дпи, скульптуру, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные виды искусства.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов худ деятельности – конструктивного, изобразительного и декоративного.

Эти 3 вида являются основой для деления визуально-пространственных искусств на виды (напр., Изо – живопись, графика, скульптура), также каждый из них присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всех видов искусства в единую систему, членимую по принципу вида худ деят-ти.

Приоритетной целью худ образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлимой части культуры духовной.

1. Целостная система введения в худ культуру (изучение всех основных видов пространственных искусств на единой основе)

2. «От жизни через искусство к жизни» (связь искусства с жизнью, привлечение жизненного опыта детей)

Рисование с натуры, по памяти и по представлению на уроках ИЗО в общеобразовательной школе — все эти 3 вида деятельности есть во всех программах в разных пропорциях.

Первые 2 ярче всего представлены в программе Кузина:

• Рисование с натуры – изучение и отображение натуры на плоском листе

•Рисование по памяти с использованием натуры – показали → закрыли → ребенок рисует по памяти

Рисование по представлению рекомендуется в программах Неменского и Шпикаловой, оно является частью последовательного изучения натуры.

Рисование с натуры → рисование по представлению (фантазии) на основе полученных знаний

У Шпикаловой идет стилизация для орнамента

Рисование с натуры у Кузина и Неменского: например, натюрморт – композиционное решение, свет, цвет, пропорции, форма

По представлению – придумать натюрморт, который бы рассказывал о человеке (часто в декоративной технике)

То же самое с портретом:

•Портрет соседа (натура)

•Портрет мамы (по памяти)

•Портрет из фруктов (воображение)

Принципы и методы обучения ИЗО относительно концепции «приобщение к мировой художественной культуре» (Неменский).

• Формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

• Формирование понимания роли искусства в жизни: роль искусства в организации форм среды, в которой мы живем, окружающего предметного мира, о представлениях о прекрасном и безобразном.

• Формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира как средства размышления о нем, как формы выражения своего отношения, основанного на освоении опыта художественной культуры.

• Обеспечение поступательного художественного развития ребенка.

• Развитие навыков восприятия произведений искусства и овладение образным языком искусства.

• Усвоение эмоционально-ценностного, чувственного опыта поколений, выраженного в искусстве, и формирование эмоционально-ценностных критериев жизни.

• Развитие художественно-образного мышления на основе наблюдательности и фантазии, собственной творческой деятельности детей.

• Принцип постоянства связи искусства с жизнью.

• Принцип целостности и неспешности, прочувствованности освоения материала каждой темы.

• Принцип единства воспитания и созидания;

• Принцип проживания как формы обучения и формы освоения художественного опыта

• Частично поисковый (эвристический).

• Изучение художественного наследия.

• Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам.

• Прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

• Восприятие явлений действительности и произведений искусства.

• Декоративная и конструктивная работа.

• Изобр. на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению).

Источник: infopedia.su

Программное искусство — результат новаторского подхода к роли искусственного интеллекта в творчестве художника

Программное искусство (software art) — вид современного искусства, в котором художник не пользуется готовым программным обеспечением для создания своих произведений, а наоборот, выступает в роли программиста. В программном искусстве основной технической и творческой задачей автора является написание уникального программного кода для компьютера. А компьютерная система после автоматизированной обработки загруженных в нее данных выдает итог — оригинальное цифровое произведение.

Программное искусство в значительной степени меняет распределение ролей человека и компьютера в творческом процессе. Искусственный интеллект становится соавтором художественного произведения, а не выполняет привычную функцию технического помощника. Этот вид творческой деятельности является важной составной частью медиаискусства, основанного на современных коммуникационных технологиях.

Особенности программного искусства

Программное искусство, с технической точки зрения, представляет собой созданный человеком алгоритм действий для компьютера. Произведения, создаваемые программистами, в отличие от традиционных работ художников (картин, скульптур, инсталляций), нельзя выставить в галереях или музеях.

Чаще всего автор предлагает заинтересованным в его творчестве людям скачать созданную им программу и установить на свой компьютер. Поэтому основным средством распространения такого искусства является сеть Интернет. Она же служит проводником для критического обсуждения и обмена мнениями между зрителями и специалистами.

История программного искусства

История программного искусства ведет свое начало с 1990-х годов, когда американский программист Скотт Дрейвс (Scott Draves) разработал оригинальный алгоритм «Фрактального пламени». Это специальная программа для ПК, результатом работы которой стало выведение на экран разноцветного изображения, созданного компьютером.

Идеи Дрейвса подхватили другие ученые, работающие в сфере программного обеспечения, которые предложили собственные варианты алгоритмов для создания художественных образов. Они увидели в программировании не только технические, но и значительные творческие возможности. В результате многочисленных дискуссий и обменов мнений сформировалась группа активных сторонников нового искусства.

В последующие годы, благодаря бурному развитию компьютерных технологий и сети Интернет, интерес к программному искусству значительно вырос. На престижных фестивалях медиаискусства таких, как Electronic Language International Festival в Сан-Паулу, Transmediale в Берлине и Prix Ars Electronica в австрийском Линце, этой тематике постоянно уделялось большое внимание. В результате программное искусство стало общепризнанным видом современного искусства и приобрело солидную армию поклонников.

Самые известные представители программного искусства

Среди компьютерных специалистов, увлеченных идеями художественного творчества, есть немало выдающихся личностей. И все же, к числу самых известных представителей программного искусства можно отнести:

- Скотта Дрейвса — пионера и безоговорочного лидера этой разновидности современного искусства, разработчика знаменитого проекта распределительных вычислений Electric Sheep.

- Боба Холмса (Bob Holmes) — шотландского программиста с профессиональным художественным образованием, создающего уникальные произведения искусства с применением компьютерного кода в качестве средства творческого самовыражения.

- Джейсона Салавона (Jason Salavon) — американского художника, использующего компьютерные программы для перенастройки данных и создания новых визуальных произведений искусства.

- Мартина Ваттенберга (Martin Wattenberg) — американского программиста, получившего широкую известность в мире благодаря разработке интерактивных работ и художественных визуализаций.

Программное искусство в наши дни развивается гигантскими темпами, а число его сторонников постоянно растет. Несмотря на серьезную критику со стороны традиционных художников, большинство специалистов уверенно прогнозируют этому феномену блестящее будущее.

Источник: veryimportantlot.com

Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Библиографическая запись: Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа и творческая деятельность участников. — Текст : электронный // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре : [сайт]. – 2020. – URL: https://iskusstvoed.ru/2020/03/10/hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva-jesteticheskaja-programma-i-tvorcheskaja-dejatelnost-uchastnikov/ (дата обращения: 25.06.2023)

- Home

- История искусствXIX век

- Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа и творческая деятельность участников

Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа и творческая деятельность участников

3 года ago Enottt Комментарии к записи Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа и творческая деятельность участников отключены

Просмотры: 17 813

Объединение «Мир искусства» возникло в 1898 г. из группы петербургских друзей круга А. Бенуа, решивших, так же как ранее до них Московское товарищество художников не зависеть от воли академических школ и авторитетных выставочных пространств, а начать свободно выражать себя в искусстве, говорить о том, что интересно самим. По мнению Б.В.

Асафьева, это были «романтические помыслы талантливой молодежи, объявившей пересмотр всем общепринятым в старой России художественным верованиям, в этом смысле это было искусство для искусства, то есть свободное от посторонних нравоучений и предписаний». Мирискусники критиковали в передвижничестве их превалирующий интерес к сюжетной стороне; пренебрежение к вопросам формы; отсутствие школы, которая была у академистов; а академизм – за ориентацию на большие жанры, неприятие отступлений от установленных правил живописи.

В. Петров определяет «Мир искусства» как культурно-эстетическое движение, с одной стороны, и с другой, как творческое направление в живописи. Эта группа творческих неравнодушных к культуре людей, искусство которых не принимали на существовавшие тогда выставки, и им ничего не оставалось делать, как организовать собственные выставочные пространства.

Основными участниками были художники (А.Н. Бенуа (1870-1960), К.А. Сомов (1869-1939), Л.С. Бакст (1866-1924), Е.Е. Лансере (1875-1946), М.В.

Добужинский (1875-1957), И.Я. Билибин (1876-1942)), организатор и критик С.П. Дягилев (1872-1929), литераторы (Д.В. Философов), музыкальные критики (В.Ф. Нувель). Всех этих людей из разных областей культуры объединяло общее понимание значения, роли искусства в жизни человека, увлечение модерном, схожее отношение к прошлым этапам культуры России, одинаковое понимание значения красоты.

Все остальное: темы, образы, художественные «инструменты», методы – выбиралось самостоятельно и свободно. История объединения состоит из двух этапов: 1898-1904 и возобновление деятельности второго поколения с 1910 по 1924 г. (последняя выставка периода эмиграции в 1927 г.).

Для А. Н. Бенуа как организатора объединения важно было, чтобы искусство несло эстетическое удовольствие; выполняло функцию объединения культур, через признание и включение русской культуры в общее европейское наследие, функцию пропаганды и охраны высоких достижений русской культуры XVIII и начала XIX в., выполняло задачу возрождения художественного вкуса (поэтому А. Бенуа хотел назвать будущий журнал «Возрождение», а назван был «Мир искусства» 1899-1904). Таким образом, определилась эстетическая программа мирискусников и как направления и как движения.

- Идеи панэстетизма. Красота спасет мир, искусство как отражение красоты является неотъемлемой частью цивилизованного общества. Сохранение и развитие культуры – эта важная функция общества

- Убеждение в мировом значении русского искусства, стремление рассказать о нем, поднять его статус в мировом наследии

- Искусство и художник свободны в своем творчестве, они аполитичны, но при этом остаются активными мыслителями, взаимодействующими с обществом (через журналы, выставки, театральные постановки)

- Одна из задач искусства – нести эстетическое удовольствие, быть красивым

- Стилизация (имитация художественного стиля, характерного для искусства определенной эпохи, социальной среды)

- Ретроспективизм («смотреть назад»), пассеизм. Интерес к прошлому, признание ценности прошлого над настоящим. Красоту мирискусники находили в прошлом XVII-XVIII в. По убеждению К.А. Сомова, современность уродлива и антиэстетична, красота присуща только прошлому. Мирискусники пытались заснять ценнейшие памятники старины, бытовой обстановки, собрать исчезающую романтику усадебных парков. «Мы должны искать в красоте великого оправдания нашего человечества и в личности его высочайшее проявление» — говорили мирискусники. Старина – это источник вдохновения, красоты и образец идеальной красивой формы.

- В эпоху модерна, увлечения красотой линии, художников не случайно тянуло в мир XVIII в., времена барокко, рококо. Если для «Союза русских художников» (московская группа) после увлечения импрессионизмом главным средством выражения стал цвет и свет, то для мирискусников (петербургская группа) – линия, определив графике центральное место в своем творчестве.

- Идеи синтеза искусств как единственной возможности воскресить красоту былых времен, а значит и будущее для красоты. Культура может сохраниться, только воспроизводя саму себя. Развитие театрально искусства и декоративно-прикладного. Истолкование действительности как театрализованного зрелища.

- Искусство должно присутствовать в жизни человека, воспитывать его художественный вкус, нести духовный мир. Развивается искусство книги, открыток, кустарной промышленности (народной игрушки, народной резьбы и т.д.)

- Художники использовали, как правило, бумагу и темперу или акварель, избегая академическую технику «холст/масло», позволявшей достигать натуралистичности изображения. Вещи мирискусников иллюзорны, они из прошлого.

А. Бенуа посвятил свое творчество Версалю и Петербургу с его окрестностями. Крошечные фигурки короля и его свиты, затерявшиеся среди версальских пространств, служат лишь целям воссоздания атмосферы старины и театрализованного придворного этикета.

Он исполняет виды пригородных усадеб, рисует интерьеры старых дворцов, отмеченные печатью ностальгии по безвозвратно ушедшему прошлому. Затем следуют иллюстрации к «Пиковой даме», «Медному всаднику» А.С. Пушкина (1905-1907), участие в проекте «Русская история в картинках» (1907-1910).

Эта серия наглядных иллюстраций, предназначенная для уроков истории, должна была стать документальной реконструкцией исторических событий. Одним из ярких произведений, реконструирующим прошлое и оценивающее эпоху стал «Парад при Павле I» (1907 г.).

Михайловский замок занимает центральное место, его главный фасад внимательно, детально выписан, перед замком множество солдат, несут свою службу перед внимательно наблюдающим за ними императором. А. Бенуа создает иллюстрацию истории России, и императорский дворец с его известными легендами строительства, становится символом павловской эпохи.

Михайловский замок превращается и в декорацию к исторической пьесе, и в главного персонажа, двойника императора, молчаливого свидетеля. Дворец в живописи А. Бенуа становится на одних картинах объектом высокого искусства, отражением стиля эпохи, её вкусов и ценностей («Передняя Большого дворца в Павловске» 1902, «Ораниенбаум. Японский сад» 1902, «Петергоф.

Львиный каскад и колоннада» 1900, «Петергоф. Купеческая лестница в Большом дворце» 1900, «Петергоф. Главный фонтан» 1942), на других – частью ансамбля, «поэтического образа» («Ораниенбаум» 1901, «Петергоф» 1900: «авторское внимание приковано к природе и памятникам – к старой, но живой красоте»), либо вместе с природой олицетворяет вечную красоту, противоположную пошлому миру людей.

К.А. Сомов как ближайший друг и соратник А.Н. Бенуа в своих произведениях («Эхо прошедшего времени», «Дама в голубом», «Влюбленный Арлекин» и др.) создает образ потаенных мыслей, желаний героев, одетых по моде XVIII века, находящихся в атмосфере и окружении эпохи XVIII столетия. Художник создает два мира, параллельно существующих. К.А.

Сомов пишет мир красивой природы, архитектуры и скульптуры в окружении садов и парков, используя масло или акварель, тонкими, слитными, аккуратными мазками, внимательно, педантично, детально выписывает листву, цветы, звезды, линии скульптуры, пилястр, колонн, пола. В эту красоту, которую зритель желает разглядывать, художник вводит то искусственные, манерные, то откровенные, эротические позы женщин и мужчин.

Несмотря на то, что герои на полотнах в окружении иной эпохи, мир человеческих слабостей, гримас, притворств, антикрасоты присущ прошлому, настоящему и будущему в равной степени. Изображаемые герои – это окружающие художника современники. Лица, фигуры, руки не костюмировались, как и выражение глаз и позы марионеток. Люди как и вещи интересны художнику как выразители духа ушедшей эпохи, носители её красоты, он любовался эстетическими формами жизни XVIII века.

Л.С. Бакст увлечен был не XVIII веком, а античностью, её классическими формами, миром мифов, фантазий («Древний ужас» — страна кажется безлюдной, как символ вечности возвышается архаическая Афродита, человек ничтожен и смертен, а искусство величественно и бессмертно). Художник был активным участником «Русский сезонов» и «русского балета» С. Дягилева, создав эскизы театральных костюмов, открыв новую страницу европейской моды.

М.В. Добужинский создал образ «изнанки» большого города, живописного и одновременно зловещего. Ощущение ничтожества маленького человека в мире кирпичных промышленных зданий. Современная урбанистическая цивилизация выражается у художника не в действиях людей, а через облик современных городских строений, демонстрирующих однообразие обезличивающего стандарта.

Здесь и человек обречен на утрату индивидуальности, потери души. («Человек в очках. Портрет К. Сюннерберга»).

Б.М. Кустодиев увлечен был купеческим миром, Н.К. Рерих – миром Востока, А.П. Остроумова-Лебедева, Е.Е. Лансере – историческими пейзажами старого Петербурга, И.Я.

Билибин – допетровской Русью.

Ни психология, ни социальные проблемы не играли существенной роли в творчестве мирискусников. Обращаясь к темам истории, они желали передать неуловимый аромат и очарование ушедших эпох, в художественных образах прошлого они стремились воплотить душевный мир людей своего круга с их разочарованием в окружающей действительности, с их мечтой о невозвратимом былом. Их искусство стало мечтательно-фантазийной формой протеста против реальности, уход в пушкинскую эпоху, екатерининский и александровский Петербург.

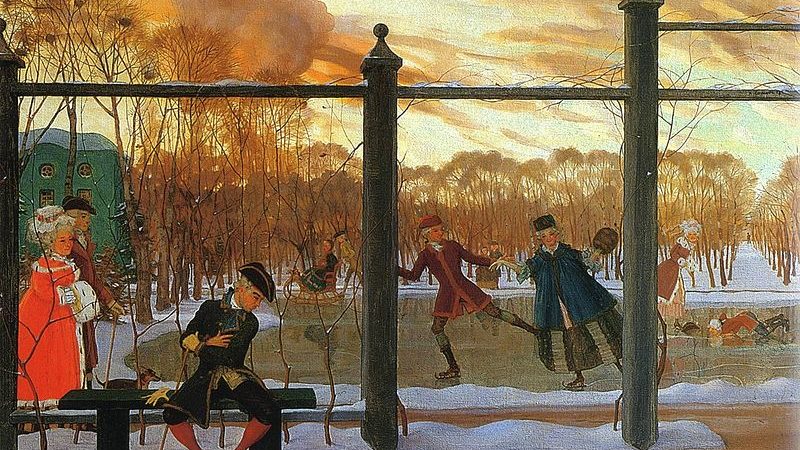

Превью: Сомов К. А. «Зима. Каток» (1915)

Источник: iskusstvoed.ru