В моей жизни много информации. Данных, фактов, новостей, понятий, категорий, мест, людей, событий, книг, лекций, фильмов. Я давно искал инструмент, который позволял бы эту информацию не просто сохранять, но также обрабатывать и сплетать в единую сеть. Такой, который позволял бы мне к сохраненному возвращаться, намеренно или по счастливой случайности.

Я опробовал десятки инструментов: текстовые файлы, локальные и серверные вики-движки, онлайн-закладки, неизбежный Evernote, Notational Velocity, встроенные в МакОс заметки, не говоря о бумажных блокнотах. Каждый из них был по-своему хорош, у каждого были свои недостатки, которые мешали ему стать полноценным цифровым расширением моего физического мозга.

На программу с неизобретательным названием [TheBrain][1] я периодически наталкивался онлайн, скачивал дистрибутив, устанавливал, но, не разобравшись и не поняв предназначения, удалял или просто забывал о её существовании, так и не успев понять её предназначения.

В очередной раз обратить внимание на TheBrain меня заставило [выступление Джерри Микалски][2], который пользуется программой более 18 лет. За это время он создал в своем цифровом мозге более 360 тысяч записей — в программе они называются мыслями (thought), связанных более чем миллионом ссылок. Каждая запись создана вручную, большинство содержит гиперссылки.

Что такое нейронные сети? ДЛЯ НОВИЧКОВ / Про IT / Geekbrains

По мозгу Джерри можно погулять онлайн — он практически целиком [доступен онлайн][3]. Это самая большая публичная концептуальная карта , как называет её автор, доступная в интернете. Должен предостеречь — прогулка по мозгу Микалски может затянуть не на один час, если вы, как и я, страдаете от информационной булимии склонны к безудержному любопытству.

Вдохновившись рассказом Джерри, я в очередной раз побежал устанавливать TheBrain, обнаружил программу в списке уже установленных, и решил попробовать пользоваться ей хотя бы пару месяцев. Полтора года спустя, я по-прежнему продолжаю свой эксперимент, пока что не собираюсь прекращать, несмотря на неидеальность и этого решения.

TheBrain — программа, которую формально можно отнести к категории софта для создания ментальных карт (mind maps, диаграмм связей). Однако формат представления данных в TheBrain от ментальных карт отличается.

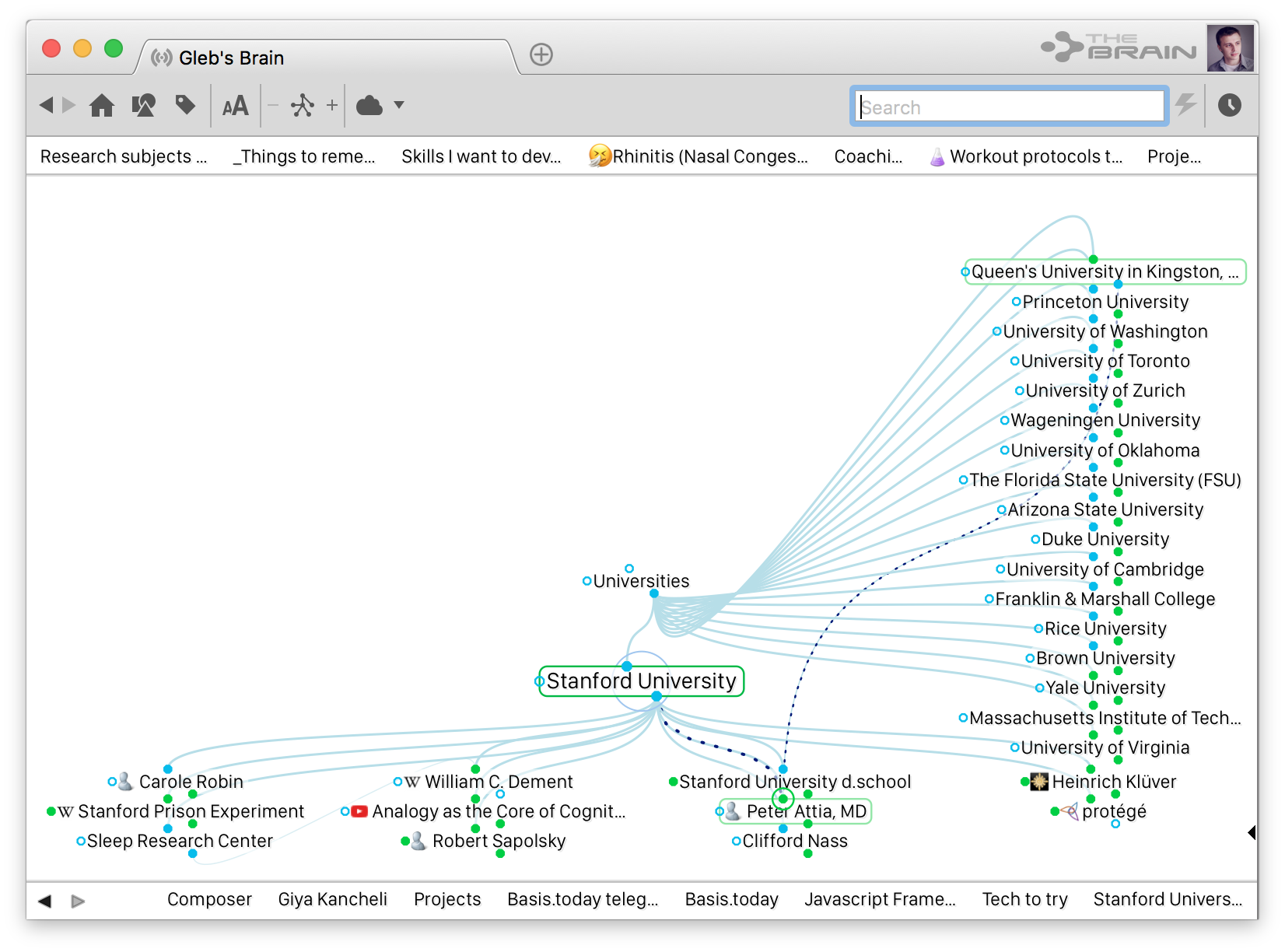

Скриншот из TheBrain с моей «мыслью», посвященной Стэнфорду. Здесь Stanford University — центральный, активный нод, под ним — дочерние «мысли», выше родительская «мысль» — Universities, а справа другие её «дети» — другие университеты.

Во-первых, в классических ментальных картах есть центральный элемент, или нод, который является родителем для всех остальных нодов. В TheBrain центральным нодом может в любой момент стать любой элемент по вашему выбору.

Во-вторых, любой элемент в Брэйне может являться одновременно родительским, дочерним и родственным (jump) для неограниченного количества других нодов, равно как и иметь неограниченное количество родителей, дочерних и родственных элементах — в классических майндмэпах есть только древовидная, а не сетевая иерархия.

В-третьих, TheBrain рассчитан на хранение и быстрый вывод бесконечного количества элементов, каждый из которых может быть связан с любым количеством других нодов, а также содержать гиперссылки (в про-версии — более одной), тексты, картинки и вложения (также только в про-версии). Как и Джерри, вы можете картографировать абсолютно всё на свете в одном файле, как бы ни были обширны ваши интересы и знания, при этом работа с ним не замедлится.

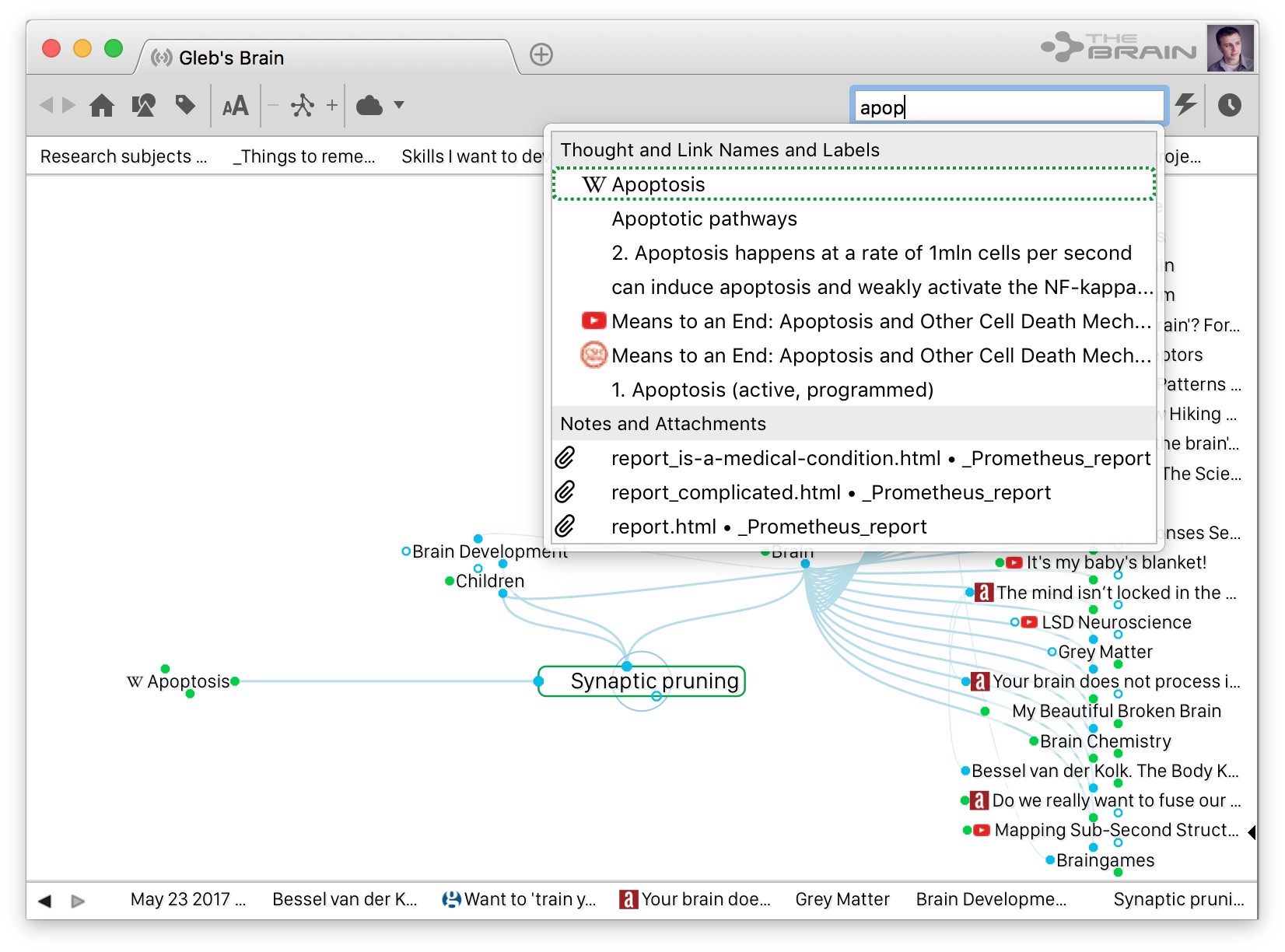

Скриншот из TheBrain. Поиск

Я заношу в TheBrain всю более-менее значимую информацию, с которой сталкиваюсь: ссылки, статьи и книги, которые я читаю, цитаты и основные мысли из них, лекции и подкасты, связанных с ними людей, отдельные концепции, собственные мысли и ассоциации, даты и события. Для меня самым важным действием в TheBrain является не простая запись информации, а увязывание её с ранее сохраненной.

Добавляя кусочек контента (чаще всего — веб-страницу), я стараюсь установить как минимум 2-3 связи с другими элементами, иногда создавая их на ходу. Связи могут быть совершенно произвольны и соответствовать тому, как те или иные явления или концепции увязаны в моей голове.

Если в моем сознании связаны композитор Филипп Гласс, египетские пирамиды и глаз человека — я свяжу эти элементы в Брэйне. Связывая элементы, я не только повышаю свои шансы повторно натолкнуться на материал, но и лучше осознаю взаимосвязанность предметов и явлений в этом мире, а бонусом ещё и лучше запоминаю сохраняемый материал. Как и в случае с письмом, я сохраняю информацию не только для того, чтобы легче найти её потом, но и чтобы лучше запомнить её сейчас. Опыт показывает, что материал, проработанный в Брэйне , действительно лучше откладывается в голове, а благодаря взаимосвязанности я чаще возвращаюсь к изученному материалу.

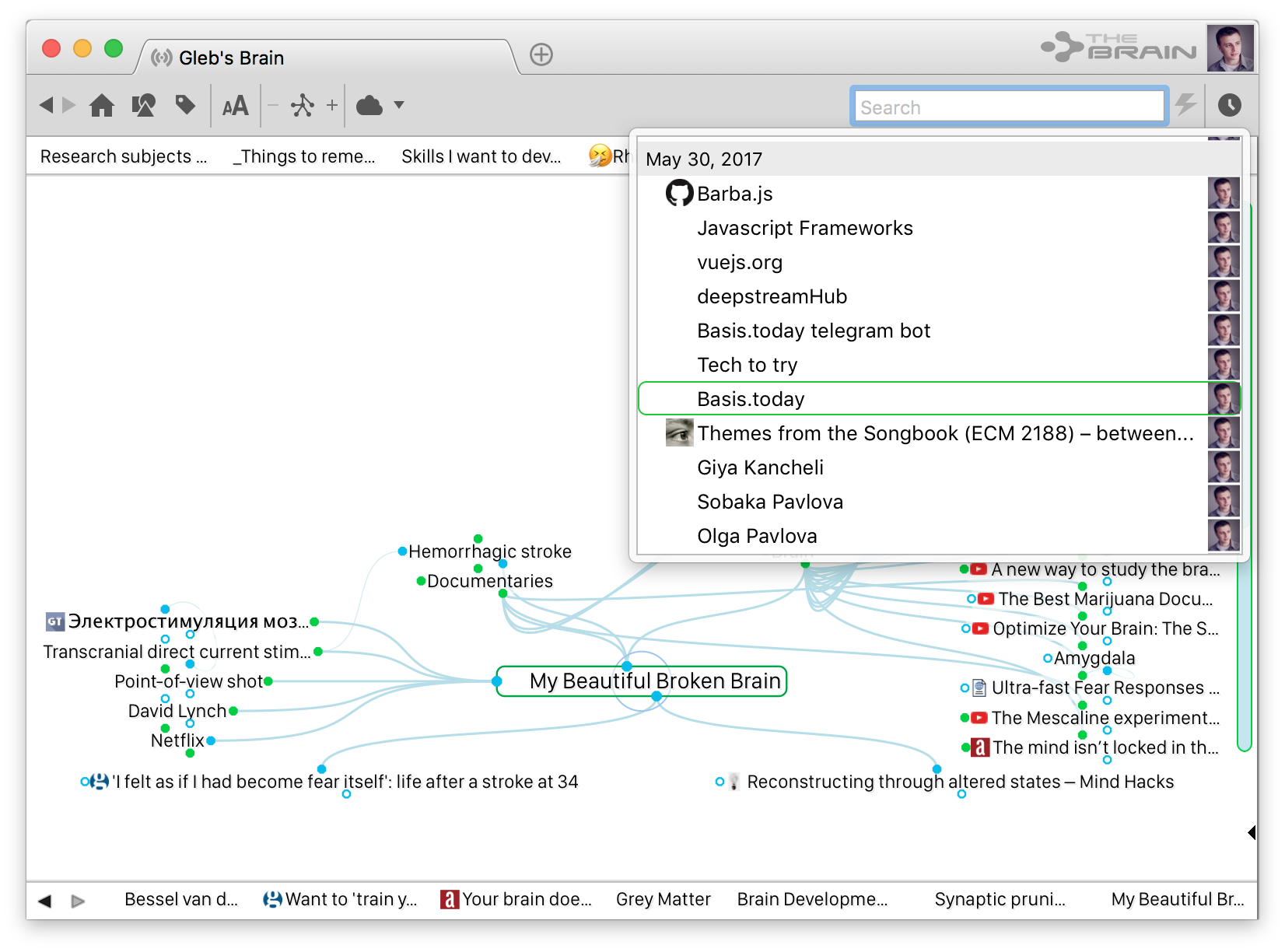

TheBrain в режиме «блуждания» (wander). Да, цифровой мозг тоже умеет перескакивать с мысли на мысль.

TheBrain в каком-то смысле действительно становится внешним расширением мозга, это грубое, но уже рабочее приближение к тому, как внешняя память (если не мышление) будет работать в будущем. Во время самых полезных, насыщенных фактами встреч и дискуссий, я открываю свою концептуальную карту и в реальном времени нахожу в ней факты и ссылки, а также докидываю новую и перелинковываю старые. По ассоциации мне потом очень легко находить контент: я помню, что обсуждал его на встрече с тем-то и тем-то, значит он должен быть залинкован на соответствующую запись.

Для того, чтобы эта система работала хорошо, нужно быть достаточно дисциплированным и поддерживать её в единообразном состоянии. То есть предсказуемо называть В моём случае затраченные усилия окупаются, когда раньше, когда позже. Например, я собрался написать про TheBrain уже довольно давно, и тогда же завёл соответствующую мысль (My thoughts on TheBrain), куда постепенно докидывал мысли, наблюдения и идеи о программе. Когда пришло время, я за пару секунд нашёл их и использовал при написании этой заметки.

Скриншот из TheBrain. История: «мысли», добавленные за день.

Теперь о недостатках TheBrain. Разработчик программы, одноименная американская компания — стартап времён первой Кремниевой лихорадки, к счастью, переживший [крах доткомов][4]. Хотя программа и позволяет загружать контент в веб и просматривать его через браузер, основной режим работы с ней — через клиент для Windows или MacOS. Клиент выглядит довольно необычно и, пожалуй, старомодно — к этому нужно привыкнуть, разработчики за трендами не спешат, многие пользователи, судя по всему, тоже люди взрослые и консервативные и резких перемен не любят.

Номинально у TheBrain есть мобильное приложение для iOS, но, на мой взгляд, использовать его для сохранения контента практически невозможно, особенно с айфона. Чтобы сохранять ссылки в TheBrain с телефона, найденный через мобильный браузер контент я отправляю в Omnifocus, а позже с компьютера переношу ссылку в Брэйн. Да, это не самый изящный способ и дополнительный расход времени, и это требует дисциплины, но мне важно одинаково качественно обрабатывать и картировать все материалы, которые я читаю, иначе система становится непредсказуемой и не достаточно надежной.

К сожалению, TheBrain не поддерживает никакую автоматизация, у него нет API , с помощью которого можно было бы упростить импорт заметок или прочитанных статей, формирование связей. Да, поддерживается импорт файлов в нескольких форматах, но даже это нужно делать вручную или при помощи AppleScript или других хакерских решений. Никакого тебе сохранения ссылок из [Покета][5] через [IFTTT][6] или импорта заметок из [Киндла][7], которые возможны, например, в Evernote. Такое ограничение можно считать и плюсом — вы точно уверены, что всё, что есть внутри вашего мозга — ценное и добавленное лично вами, а не алгоритмом, который может начать сбоить и, к примеру, плодить дубли или добавлять материалы, которые не имеют ценности.

TheBrain также почти никак не помогает вам организовывать контент, и в этом смысле программа гораздо ближе к традиционным майндмепам, чем к человеческому мозгу. Мозг не анализирует контент и не предлагает установить взаимосвязи между элементами, не знает ничего о морфологии или синонимах, не выводит подсказки при поиске, не рекомендует, что ещё почитать по теме в интернете, как это делают те же Pocket и Evernote.

Несмотря на все эти ограничения, я считаю TheBrain одной из самых важных программ на моем компьютере. Если бы мне нужно было взять на необитаемый остров всего 3 программы, я бы взял браузер, TheBrain и текстовый редактор. Моё самое большое сожаление о том, что я не начал пользоваться ей раньше. Огромный объем информации и мыслей — 31 с половиной год жизни — остался за рамками карты, и не потерявшие актуальности белые пятна приходится картографировать повторно. От чего, разумеется, тоже есть польза.

Если вы решите попробовать TheBrain, то у вот несколько советов, которые помогут быстрее ощутить мощь этого инструмента:

Но самое главное: получайте удовольствие от процесса! Правильно организованное управление знаниями может и должно приносить не только пользу, но и радость.

Источник: glebkalinin.ru

Софт для исследователей, часть 2 “Мозгостроительная”. The Brain.

«Человеческий мозг отличается от компьютерного» — к сожалению, этого нехитрого постулата вряд ли придерживались люди, придумавшие стандартные «папки» Windows.

Допустим, в ходе исследовательского проекта изучался продукт Х для клиента Y, использовался метод Z. В какую папку — X,Y или Z нам следует сохранить все, что касается этого проекта, чтобы потом быстренько это найти?

Конечно можно использовать ярлыки, ключевые слова и пр. (в конце концов, любую программу для поиска на локальных дисках), на корпоративном уровне — базы данных, однако программисты из компании Natrificial Software Technologies придумали достаточно элегантный способ «подружить» человеческий способ мышления и компьютер — программу The Brain.

Разработчики The Brain придерживались принципа, что программа должна работать не только линейно, но и ассоциативно — сравнивая, интегрируя и синтезируя — любое слово, фраза или любая идея, как правило, связаны с другими словами, идеями и концепциями. Эта идея лежит в основе всех программ для создания mind-maps (карт ума или интеллект-карт). Но, как ни странно, для создания интеллект-карт я эту программу практически не использую. А удобной для меня она оказалась в качестве архив-менеджера или картотеки проектов (но ни в коем случае не как замена файл-менеджеру!).

Вообще, The Brain несколько отличается от «стандартных» программ для рисования интеллект-карт, в первую очередь, динамичностью и гибкостью настроек. The Brain при первом запуске — это, в общем-то, чистый лист бумаги (рис.1).

Арсенал программы достаточно прост: thoughts (мысли) — это основной материал, из которого строится «мозг», аналог карточки в картотеке. «Мысли» могут быть ссылками на файлы, веб-странички или ярлыками для запуска программ, а могут быть отдельными идеями, фразами или концепциями.

«Мысли» могут быть связаны между собой двумя способами: иерархически или содержательно. Иерархические связи: «родитель» (parent), «ребенок» (child), «родственник (sibling). А содержательные связи можно задать самостоятельно, даже в виде «а вот это полная фигня» (рис.2).

В принципе, можно создать один большой файл («мозг»), где будет собираться вся информация, или создать много маленьких тематических файлов. Я веду картотеку в одной области — маркетинговые исследования и смежные дисциплины, поэтому я сделала один большой файл, но, если бы мне пришлось собирать информацию про что-то ещё (к примеру, про дизайн блогов в WordPress), я бы сделала для этого отдельный «мозг».

Как известно, любая хорошая импровизация нуждается в тщательной подготовке. Так же и с базами данных/знаний и картотеками — хорошо бы заранее определить, что и в каком виде там будет храниться. Поэтому первым «узлом» в моей картотеке был узел с названием «Мета», описывающий структуру моей картотеки (основные типы мыслей, их атрибуты, виды связей между ними и т.д.).

Структура моей картотеки сравнительно простая: раздел Subjects (маркетинговые исследования как область знаний), информация по моим проектам (Projects) и отдельно — гениальные идеи, нерешенные вопросы и пр. (Ideas). Примерный вариант — на рис.3.

В Subjects я включаю теорию, всевозможные определения, результаты «чужих» исследований, алгоритмы действий в той или иной ситуации, how-to и т.д. Здесь есть одна засада: если просто сваливать туда различную информацию по теме в виде статей, ссылок на книги и файлы и т.д. — результат, имхо, будет не слишком эффективен.

На мой взгляд, здесь надо придерживаться концепции программы — каждая «карточка» или «мысль» должна быть результатом осознанной работы по сортировке, отбору и отсечению лишнего, должна решать какую-то конкретную и сравнительно небольшую задачу, отвечать на какой-то конкретный вопрос.

Например, карточка с определением correspondence-анализа (рис. 4) и со ссылкой на презентацию, в которой я это определение использовала. Это определение попало в The Brain исключительно потому, что я делала презентацию по этой теме, ведь само по себе определение можно всегда быстро и успешно найти в интернете.

Я подробно об этом пишу, потому что сначала возникает соблазн просто напихать в The Brain все, что относится к теме — но такой подход не слишком эффективен. Чем более индивидуальной и направленной на решение конкретных задач будет картотека, тем выше будет ее эффективность.

Projects. Чаще всего мне бывает нужно найти проекты по времени завершения, клиентам или отраслям рынка. Поэтому у раздела Projects есть подразделы: «Время», «Клиенты», «Отрасли рынка».

Когда мне нужно занести проект в архив, я мышкой перетаскиваю папку с архивом проекта в The Brain (создается ярлык) и соединяю с существующими атрибутами-мыслями. Например: 2007 год, клиент Х, Тефлоновые Тугрики (по необходимости создаю новые атрибуты-мысли).

Если это необходимо, я также соединяю карточку проекта с мыслями-карточками из категории Subjects (например, desk research). Вот, собственно, по архивации проекта и все, а пользоваться потом этим достаточно удобно — можно по одному клику мыши увидеть все проекты, сделанные для клиента Х или нужной отрасли или по любому другому атрибуту — программирования или написания запросов для этого не требуется

Физически папка с проектом хранится на жестком диске в единственном экземпляре, а в The Brain я могу задать проекту любое количество нужных атрибутов и связей. Пример моего архивного проекта — на рис.5.

Ideas. Сюда я сбрасываю тематические мысли в любой форме, а потом, с определенной периодичностью их сортирую: что-то при этом удаляется, что-то преобразовывается в дела, что-то — в карточки и т.д.

В моем обзоре за кадром остались некоторые фишки и «вкусности» The Brain. Поэтому очень советую также прочитать/посмотреть по теме:

- Замечательную статью Ильи Филипсона

- Статью в Компьютерре

- WebBrain от создателей программы

- Собствено сайт программы.

Вплоть до 2007 года, разработчики несколько лет не обновляли программу и в ней был ряд неудобств: невозможность одновременно редактировать несколько «мыслей», кривой экспорт, баги с русским языком и т.д.

Но сейчас планируется к выходу новая версия , которую я уже несколько месяцев успешно тестирую, и в которой решены большинство проблем и неудобств третьей версии. Примеры в этом посте я сделала уже в новой версии The Brain, 4.0.

Насколько я знаю, новую версию разработчики планируют выпустить «на публику» уже в мае этого года, а вариантов использования будет три: бесплатная версия с ограниченным функционалом, версия Home и версия Pro. Информация про стоимость версий Home и Pro будет, скорее всего, доступна на сайте разработчиков в мае.

Статьи на эту тему

- Софт для исследований:новинки и не очень

- «Добытчики данных» любят чистоту и сегментацию — результаты исследования Rexer Analytics

- Софт для исследователей, часть 3 “Успевательная”. MyLifeOrganized

- Софт для исследователей, часть 1 «Вступительная»

- Swivel — социальная сеть для обмена данными

Комментариев: 11

Светлана, попробуйте поставить Microsoft Visio или MindManager (или, на худой конец, бесплатный FreeMind) и сотрите это самодельное чудовище с ужасным интерфейсом нафиг. Для ежедневного же планирования и лечения забывчивости есть MyLife Organized (но это несколько не из той оперы). P.S. Пожалуйста, поставьте plug-in «OpenID comments» к WordPress — подписываться ЖЖ-именем под комментариями гораздо удобнее, чем вводить циферки с нечитаемой картинки.

Oops, только сейчас прочитал, что MLO вы и без меня знаете… Ссылка на описание MindManager — MindManager

Sanja, И Visio, и Mind Manager — это, в общем-то, для другого совсем. Но если у Вас есть вариант организации картотеки проектов с помощью Visio и MindManager, я про это с удовольствием прочитаю. Насчет интерфейса — ну, на вкус и цвет, видимо Мне лично всегда казался самодельным чудовищем интерфейс и дизайн форума ГФК, что не мешает мне ценить этот форум за другие достоинства А плагин обязательно поставлю, спасибо, что напомнили. Через капчу эту горы спама все равно проходят, а людям неудобно.

Sania, В общем, по поводу Open ID — к сожалению, ничего не выйдет. Глючит он и тормозит + периодически сам ЖЖ тормозит. Так что есть очень высокие шансы, что с ним комментарии будет еще сложнее оставлять. А капчу пока в качестве эксперимента убрали, но если будет спам доставать — придется опять поставить. Так что, извините уж

Искал счас инфу по TheBrain и нашел заодно другое:

http://www2.parc.com/istl/projects/uir/

Не прокомментируете ли, Светлана? Насчет сравнения. Или кто знает.

Да это все, в принципе, замечательно. Недостаток только один -я там не вижу кнопку download или хотя бы buy.

Сравнивать готовый продукт с перспективными разработками — штука тяжелая Но пока из всего, что я видела, у The Brain самая удобная, имхо, интеграция с файлами и возможности поиска.

Нашел вроде как продукт их готовый называется (один из): Inxight SmartDiscovery VizServer. Тока и вправду — ни тебе download, ни buy Одно голое утверждение, что есть офисы для приобретения в России и СНГ… Любопытная маркетинговая политика. Или как это называется.

С точки зрения меня, как рядового (и не корпоративного) юзера, это называется безобразие, а не маркетинговая политика Хотя разработчикам, видимо, прибыльнее ориентироваться на корпорации по многим и всем понятным причинам. А из области очередных незавершенных для широкой публики разработок меня в свое время впечатлила идея MyLifeBits.

Вопрос решается крайне просто путем создания символических ссылок. Только в Windows этого нет. Это в Линуксе. Кстати, это гораздо проще, чем использование mindmaps в аналогичных целях. Да и поиск получше работает.

Основной недостаток, насколько я знаю — нет линуксовых версий ряда аналитических программ.

Не знаю даже, для меня установка Линукса никогда, если честно, не ассоциировалась с понятием » крайне простого решения» Но это я за себя исключительно говорю. А символические ссылки чем-то принципиально отличаются от ярлыков в Windows?

Основное отличие от ярлыков в том, что символическую ссылку можно указывать в качестве элемента адреса файла. PS: Современный Линукс — действительно прост, если нет задачи сделать что-то очень индивидуальное и достаточно большинства установок по умолчанию

О «Маркетинговых исследованиях — записках рисечера»

Субъективные заметки о российских и зарубежных маркетинговых исследованиях и маркетинге. Подробнее.

Избранное о маркетинговых исследованиях

- «Свои» и «чужие» рисёчеры и клиенты

- Почему некоторые заказчики недовольны результатами исследований

- Онлайн-опросы:набитые шишки и полученные уроки

- Софт для исследователей и не только

- Корпоративное рабство и компании будущего

Инструменты маркетинговых исследований

Методы сбора данных

- Игровые исследования

- Кабинетные исследования

- Мобильные исследования

- Онлайн-исследования

- Панельные исследования

- Фокус-группы

- Этнографические исследования

Методики исследований

- B2B

- Mystery Shopping

- Контент-анализ

- Проективные методики

- Психологические тесты

- Рейтинги

Маркетинговые исследования: библиотека

Маркетинговая индустрия

- Исследования в мире

- Исследования в России

- Исследователи и заказчики

- Кунсткамера

Маркетинг

- Брендинг

- Корпоративные блоги

- Маркетинговый план

Реклама и медиа

- Public Relations

- Исследования блогосферы

- Исследования геймеров

- Исследования СМИ

- Эффективность рекламы

Исследовательские компании

- Зарубежные компании

- Российские компании

Маркетинговые ассоциации

Исследователи и маркетологи

Архив

- Январь 2014 (1)

- Октябрь 2013 (1)

- Август 2012 (1)

- Январь 2012 (1)

- Сентябрь 2011 (1)

- Июль 2011 (2)

- Июнь 2011 (2)

- Ноябрь 2010 (2)

- Декабрь 2009 (1)

- Ноябрь 2009 (2)

- Апрель 2009 (1)

- Март 2009 (2)

- Февраль 2009 (1)

- Декабрь 2008 (1)

- Ноябрь 2008 (1)

- Октябрь 2008 (1)

- Июль 2008 (1)

- Июнь 2008 (2)

- Май 2008 (3)

- Апрель 2008 (2)

- Март 2008 (2)

- Февраль 2008 (2)

- Январь 2008 (4)

- Декабрь 2007 (5)

- Ноябрь 2007 (6)

- Октябрь 2007 (3)

- Сентябрь 2007 (1)

- Август 2007 (2)

- Июль 2007 (3)

- Июнь 2007 (3)

- Май 2007 (3)

- Апрель 2007 (4)

- Март 2007 (5)

- Февраль 2007 (3)

- Январь 2007 (3)

- Декабрь 2006 (5)

- Ноябрь 2006 (10)

- Октябрь 2006 (3)

- Сентябрь 2006 (2)

- Август 2006 (4)

- Июль 2006 (5)

- Июнь 2006 (2)

- Май 2006 (3)

- Апрель 2006 (2)

- Февраль 2006 (1)

- Январь 2006 (6)

- Декабрь 2005 (4)

- Ноябрь 2005 (3)

Источник: www.svplotnikova.ru

Редакторские инструменты. Как создать базу знаний в Брейне

База знаний — это среда для работы с актуальной информации по профессии и интересам. Мне нужно, чтобы база помогала легко находить информацию и по кусочкам формировала общее видение.

За три года я попробовал создать базу в дневниках, классических майнд-картах и брейне. Победил брейн.

Расскажу о нем, но в начале о дневниках и картах, чтобы закрыть тему.

Дневники

Проблема ведения базы в блокнотах и электронных дневниках в линейности их структуры. Даже если хорошо настроить систему тегов, чтение каждой записи будет линейно и вне общего контекста.

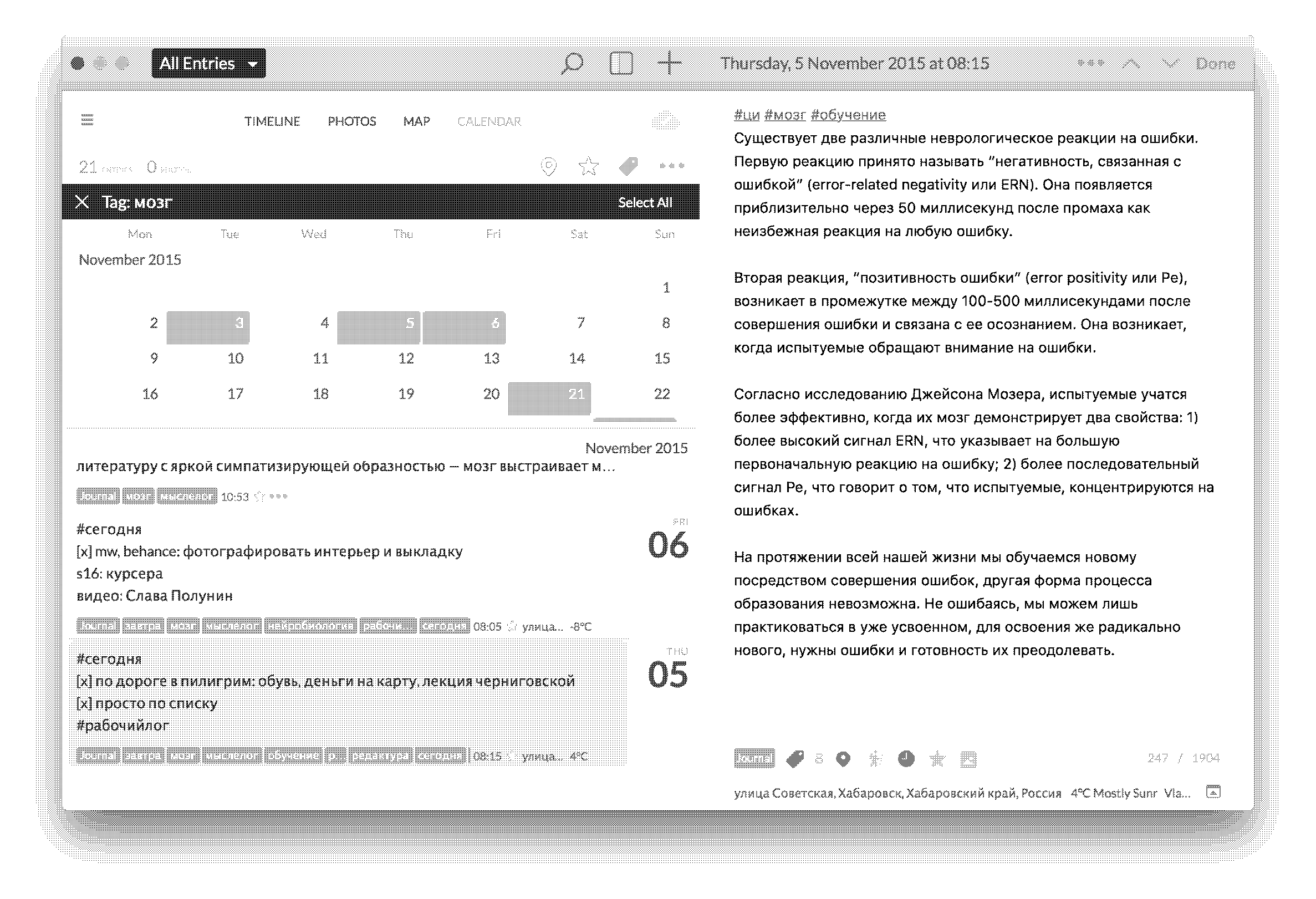

Например, я записал в Дэй Уан интересный факт про неврологические реакции на ошибки, но для того, чтобы увязать его с тем, что я уже знаю, мне приходится напрягать мозг и надеятся, что ассоциация сложится сама. Чаще всего — нет.

В дневнике, чтобы вспомнить детали записанного, нужно вспомнить факт хотя бы примерно. Но мозг так устроен, что мы быстро забываем неважное и то, что не применяем, поэтому дневник превращается в свалку.

Дневники — не вариант.

Классические ментальные карты

Проблема классики в жесткой древовидной структуре. Это когда у каждой карты есть центральная мысль, из которой растут остальные.

В небольших системах это работает: когда нужно разложить статью на структуру или составить план действий. Но в больших начинаются сложности. Древовидный принцип структуры не дает увязать разрозненную информацию в общую картину.

Например, я пишу о дофамине как нейромедиаторе и регуляторе эмпатии. В первом случае запись уйдет в верхние ветки про медиаторы и гормоны, во втором — в середину про поведение.

Даже если я найду каждую запись через контекстный поиск, чтение превращается в линейное щелкание. Картина не собирается. Неудобно.

Поэтому и классические ментальные карты — не вариант.

Брейн

Это ментальные карты с сетевой структурой, где любая мысль может стать центральной. Именно эта функция открывает супер-возможности для создания базы.

Брейн хранит и быстро выводит через контекстный поиск бесконечное количество мыслей, каждая из которых связана с любых количеством других мыслей.

Каждая мысль одновременно может быть центральной (здесь они называются родительскими), дочерней или родственной. Центральная объединяет дочерние. Родственная — та, которая касается мысли, но косвенно.

Простой пример. Центральная мысль — книги. Дочерние — художественные, научпоп и комиксы. Родственные — авторы, фильмы или художники-иллюстраторы.

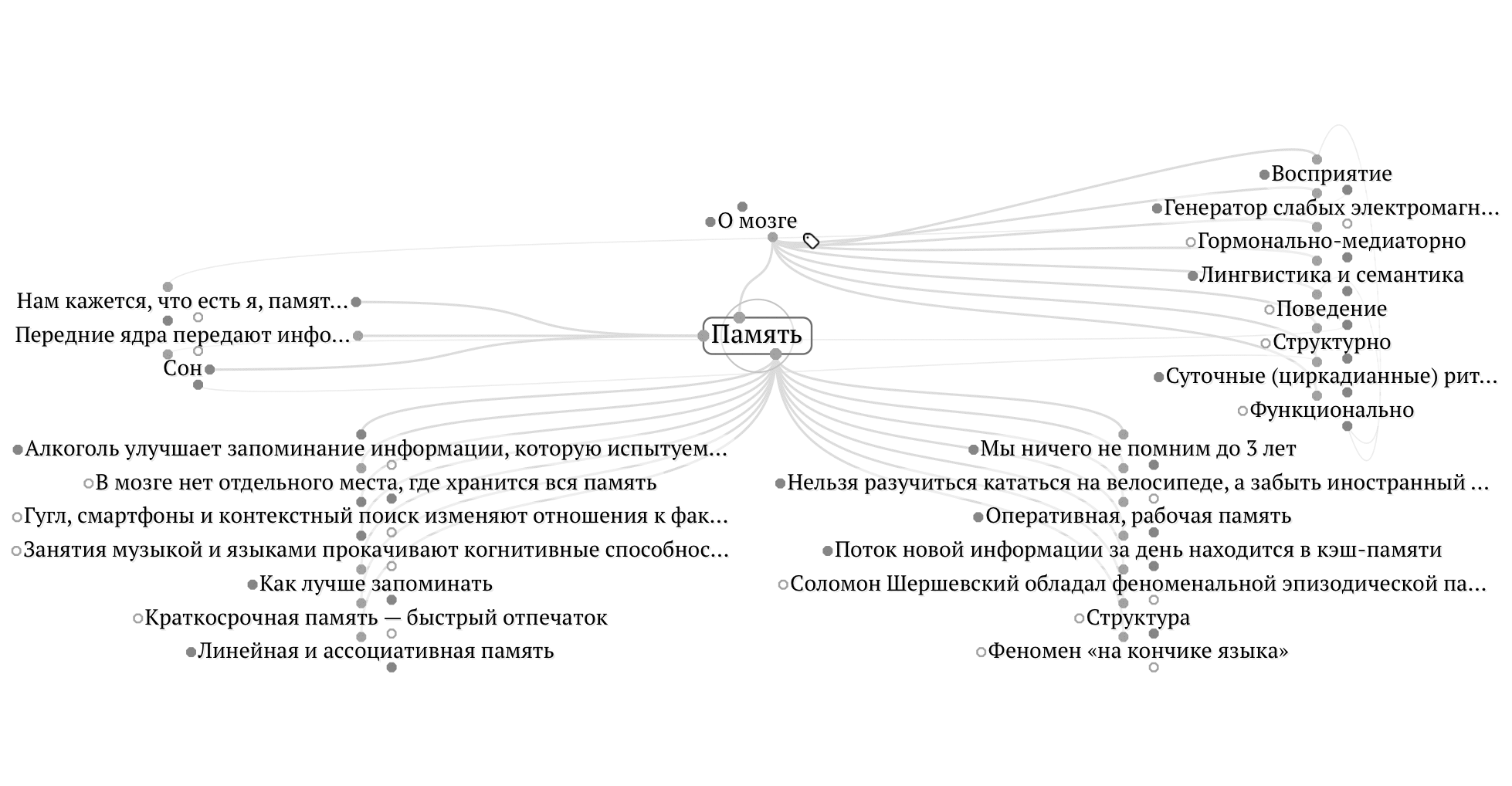

Пример из жизни. «Память» — родительская для мыслей ниже, они — дочерние. «О мозге» — родительская для «Памяти». Все, что слева — родственные. Все, что справа и от «мозга» — дочерние для мозга, но пересекающиеся с «памятью».

Такой подход решает проблему с дофамином в разных частях базы. Он также существует в разных разделах, но потом собирается в пучок. Удобно.

Чтобы создать связь с написанным ранее, нужно создать новую мысль и напечатать название ранней мысли (контекстный поиск покажется варианты), кликнуть и наслаждаться.

В теле каждой мысли есть окно для записей, ссылок и картинок.

Это помогает записывать мысли коротко, а детали раскрывать внутри. Все-равно контекстный поиск ищет везде: в мыслях и записках к ним.

Глеб Калинин советует называть мысли так, как вы будете их вспоминать. И в нескольких вариациях:

— Про обучение: учеба, обучение, учиться, learning;

— Передняя поясная кора: ACC, anterior cingulate cortex, ППК

— Когнитивно-поведенческая терапия: КПТ, Cognitive Therapy.

В общем для начала этого достаточно. Теперь о создании.

Что делать

1. Поймите зачем это нужно. Мне — чтобы разобраться в устройстве мозга, поведении и эмоциях. Постепенно база выросла и поглотила остальные интересы.

Главное — понять сценарий использования. Например, я когда пишу статьи, первым делом иду сюда и ищу все по теме.

2. Начинайте с чего угодно. Не нужно думать о структурности и постепенности, все придет в процессе.

Смотрите. Я прочитал, как запах розмарина воздействует на кратковременную память и хочу записать это в базу:

По началу хочется мыслить структурно: память → кратковременная → аромат. Но можно проще.

Создаю мысль от базы и пишу про розмарин → создаю родительскую мысль «запахи» и «как лучше запоминать» → соединяю запахи с мыслью «восприятие». Картина готова.

3. Записывайте все важные мысли, цитаты и вопросы, над которыми сейчас работаете. Это поможет увязать их с существующей картиной мира и посмотреть на факты с более высокого уровня абстракции.

В начале я попробовал перенести базу из классических майнд-карт и понял, что это не работает. Те карты я составлял, слушая курс лекций Вячеслава Дубынина, а сейчас я работаю над другими вопросами и перенос «чтобы было» мимо.

4. Закрепляйте мысли, к которым будете возвращаться.

Источник: www.niceandeasy.me