Академика Сергея Алексеевича Лебедева считают основоположником вычислительной техники в СССР, создателем первого в Европе компьютера с хранимой в памяти программой и разработчиком первых цифровых электронных вычислительных машин. Достижения учёного признаны во всём мире.

Работать над электронным разумом Сергей Лебедев начал ещё студентом, и, отличаясь, по воспоминаниям коллег, невероятной работоспособностью, не останавливался до последних дней жизни, несмотря на тяжёлую болезнь. Война заставила учёного изменить направление исследований, его разработки в военной сфере стали существенным вкладом в победу. Невозможно переоценить и роль Сергея Лебедева и его команды в становлении Советского Союза как ведущей космической державы.

Курс трёх классов – за три месяца

«Опережая время». Сергей Лебедев

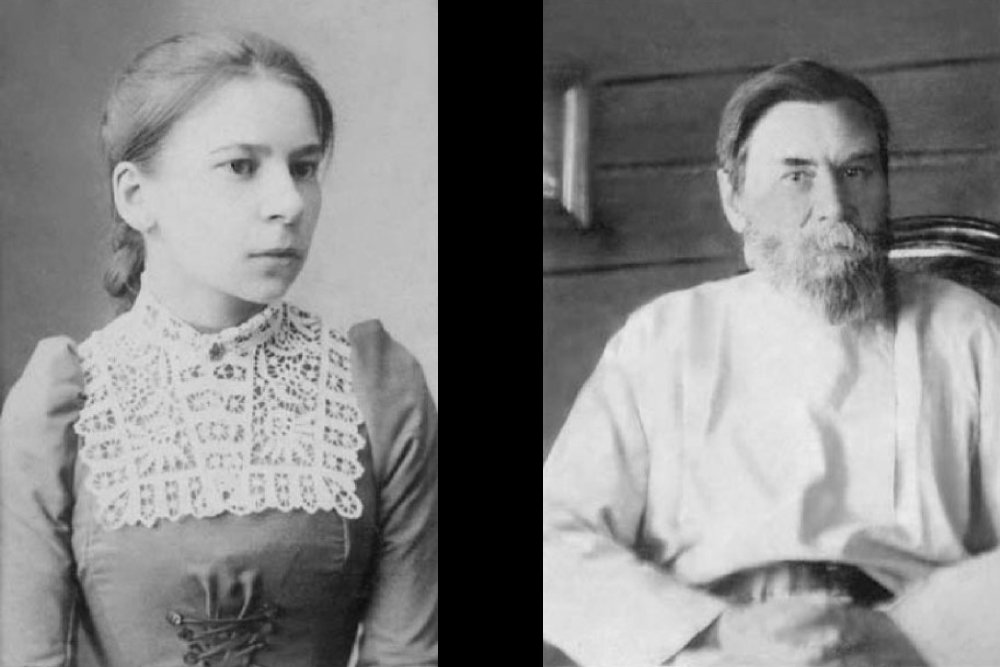

Сергей Лебедев родился в Нижнем Новгороде в образованной семье, которая занималась народным просвещением. Отец был автором популярных «Азбуки» и «Словаря непонятных слов», мать-дворянка преподавала в народном училище. После революции Лебедевы переехали в Москву по приглашению наркома просвещения.

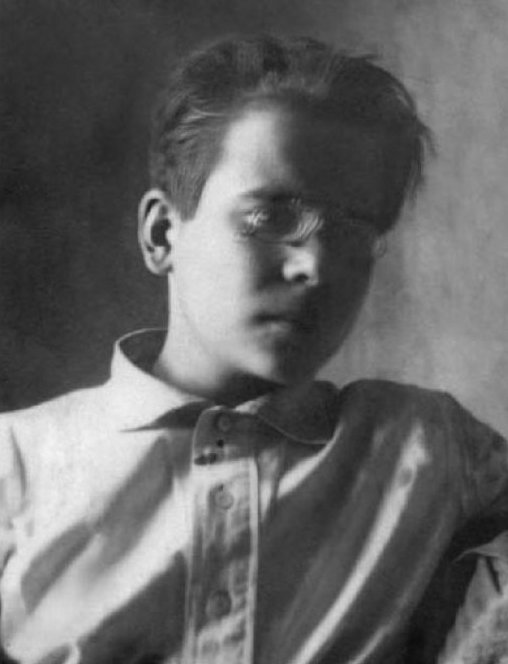

Сергей, по воспоминаниям сестры Татьяны, во многом походил на других мальчишек: любил плавать и с лёгкостью переплывал Оку, по-нижегородски страстно играл в лапту, городки и другие народные игры.

Мастерил тоже увлечённо. «Зимой Сергей мастерил из полена корабль Нансена «Фрам», набивал киль, вытачивал мачты, каюты, прилаживал флаг и паруса, – вспоминает сестра. – Весной корабль пускали по воде, но он к огорчению детей валился на бок. В следующую зиму делали новый. Столь же упорно мастерил Сергей динамо-машину.

Когда она была готова, набили банку фольгой и пропустили сквозь эту «лейденовскую банку» проводки. Изобретателя ток не бил, слишком малы были разряды, но кошка, стоило к ней прикоснуться проводками, вырывалась и, оставив за собой шлейф из искр, пряталась».

Увлечение изобретательством будущий академик пронёс через школьные годы. Толчком к выбору профессии стал государственный план электрификации страны, утверждённый советским правительством в 1921 году. Увидев, какие перспективы для научно-технического прогресса это обещает, Сергей решил поступать в Московское высшее техническое училище (МВТУ) на электротехнический факультет.

Впрочем, была загвоздка. Для получения документа о полном среднем образовании ему нужно было пройти ещё курс трёх старших классов. Тогда-то и проявилась невероятная работоспособность и сосредоточенность Сергея Лебедева, которая впоследствии станет его научным кредо. Курс трёх классов он прошёл в течение одного лета, сдал экзамены экстерном и в 1921 году был зачислен в МВТУ.

Студент-изобретатель

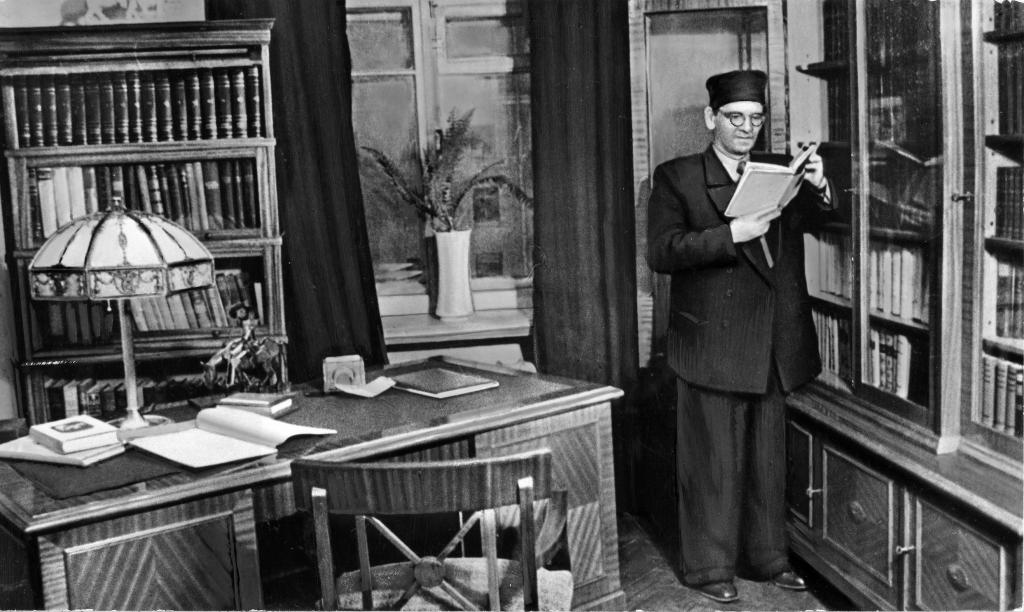

Учился Сергей Лебедев увлечённо, читал не только то, что задавали, но и всё, что мог найти. Уже во время подготовки дипломной работы профессора были вынуждены признать – в некоторых сферах студент подкован лучше их.

Дипломный проект Лебедева, разработавшего решение проблемы параллельной устойчивости работы станций, вполне мог потянуть на кандидатскую или даже докторскую. Рассказывают, что на защиту пришли сотни студентов различных специальностей, которые не раз прерывали защиту овациями и, в конце концов, подняли автора на руки и качали.

В 26 лет Сергей Лебедев стал не только обладателем диплома инженера-электрика, но и самым компетентным в стране специалистом по теории надежности в электротехнике. Его сразу пригласили в МВТУ преподавателем, с педагогикой он не расставался на протяжении всей жизни, несмотря на научную занятость.

Став научным сотрудником Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) и возглавив лабораторию электрических сетей, Сергей Лебедев в ближайшие годы расширил сферу её деятельности. Достижения учёного и его коллег не замыкались в лабораторных стенах, он участвовал в подготовке сооружения Куйбышевского гидроузла и других больших государственных проектах своего времени.

Начало Великой Отечественной войны не могло не сказаться на планах учёного и его лаборатории. Как и вся наука и промышленность СССР, деятельность изобретателя вычислительных машин встала на военные рельсы.

В Свердловске, куда учёный эвакуировался в 1941 году, он с поразительной скоростью представил систему стабилизации танкового оружия, позволявшую танку наводить и стрелять во время движения, что повысило его неуязвимость. Разработка была немедленно принята на вооружение, а учёный получил орден Трудового Красного Знамени. В годы войны подобных изобретений было сделано Лебедевым немало.

На пути к суперкомпьютеру

Победа позволила Сергею Лебедеву вернуться к его давней задумке по созданию вычислительной машины с использованием двоичной системы счисления. Литературы на эту тему на русском и других языках почти не было, и учёный мог чувствовать себя первооткрывателем, исследуя территорию, на которую не ступала нога человека.

Базой для создания цифровой вычислительной машины стала методика выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления и методы решения математических задач, разработанные Сергеем Лебедевым.

В 1947 году его назначили руководителем Института электротехники Академии наук Украины, а также он стал во главе лаборатории Института точной механики и вычислительной техники СССР. А уже в следующем году под началом Лебедева начался процесс создания малой электронной счетной машины (МЭСМ).

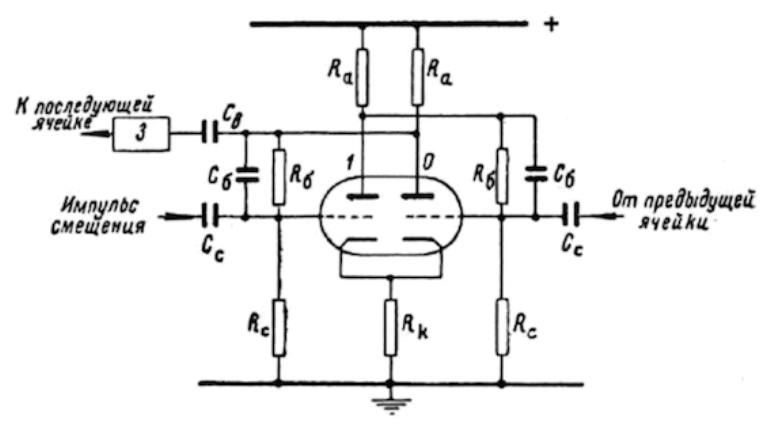

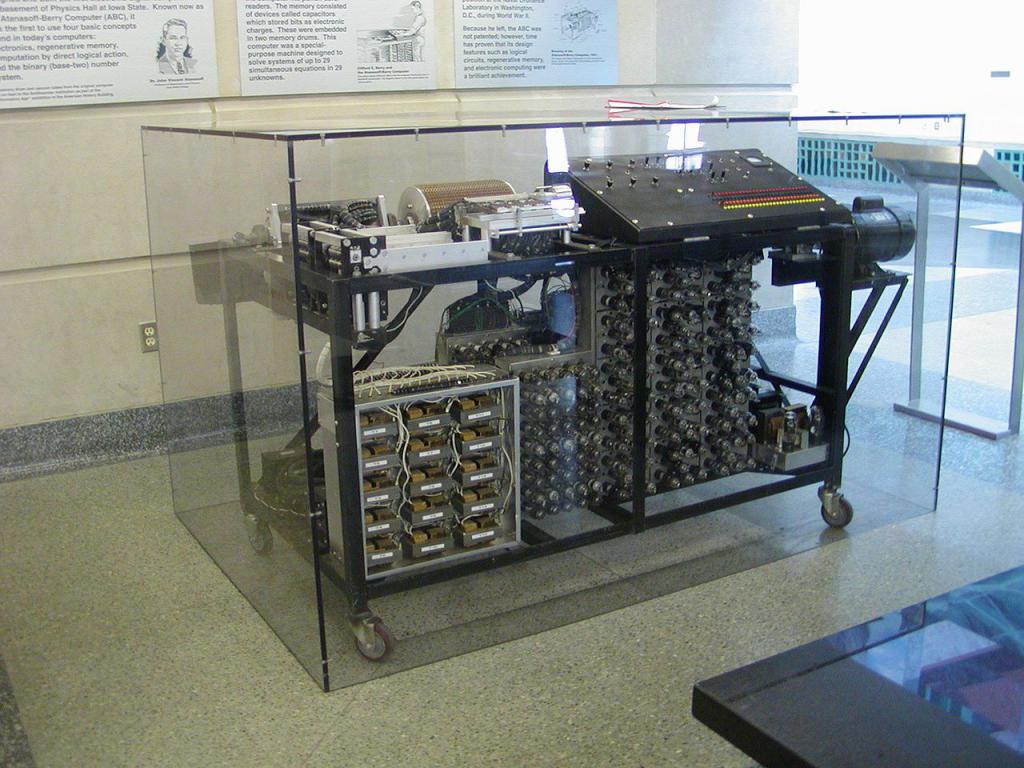

Лебедев выдвинул, обосновал и реализовал в первой советской вычислительной машине принципы построения ЭВМ с хранившейся в памяти программой. Под МЭСМ было выделено отдельное здание в бывшей монастырской гостинице, машина занимала целое крыло здания и состояла из шести тысяч электронных ламп!

Работа над её созданием, включая трудоёмкую отладку, заняла три года – чрезвычайно малый срок для проекта такой сложности. В США разработка подобной машины ЭНИАК заняла 5 лет, а задействованная команда была значительно больше.

На что была способна МЭСМ? Она могла складывать, вычитать, умножать, делить, производить сравнения с учётом знака, сравнения по абсолютной величине и многое другое. Пробный пуск машины состоялся в ноябре 1950 года.

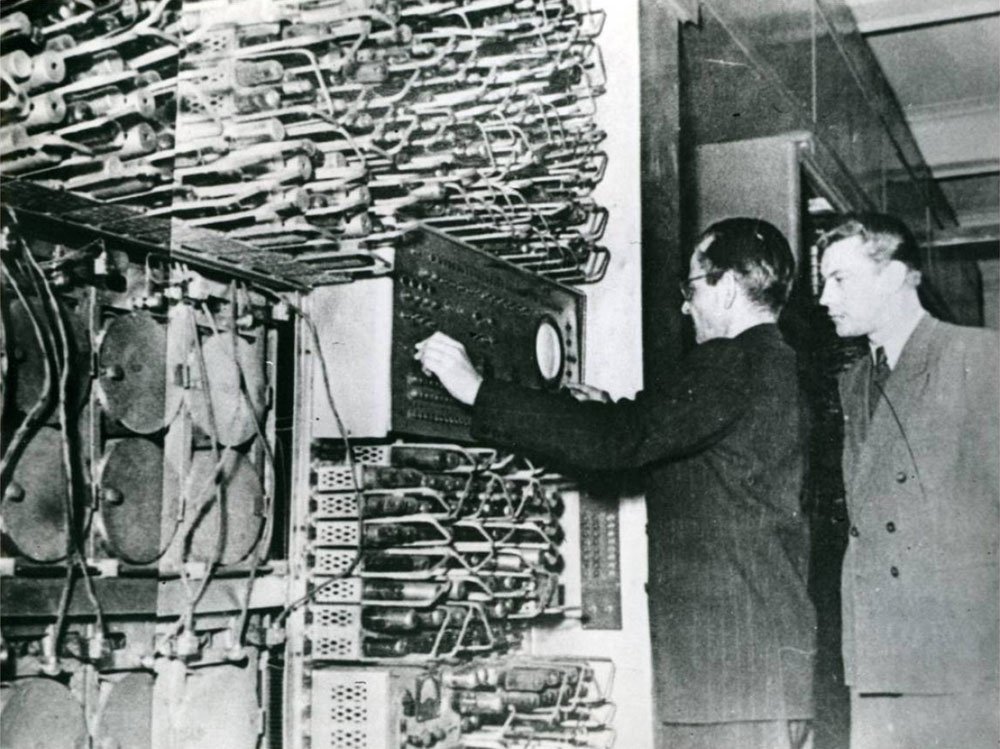

«Первый образец новой ЭВМ, наряду с большим количеством логических ошибок, содержал накопленные за время его изготовления отказы элементно-конструкторской базы, – вспоминал его коллега академик Всеволод Бурцев. – Если учесть, что Сергей Алексеевич начинал создание ЭВМ в период, когда основными логическими элементами были ламповый вентиль и триггер, которые отказывали через каждые 100 – 1000 часов работы, а первые ЭВМ содержали более 1000 таких элементов, то отладка первого образца ЭВМ всегда велась на фоне непрерывных сбоев и ежечасных отказов. Фактически, шло сражение за то, кто победит – отладчик, который должен был на фоне сбоев и отказов устранить все дефекты проекта, или ненадёжные элементы. В процессе отладки дорабатывались схемы самих логических элементов, а зачастую вносились изменения и в элементную базу, после чего опытный образец становился работоспособным. Но какой силой воли, работоспособностью и уверенностью в положительном исходе создания нового образца необходимо было обладать Сергею Алексеевичу, чтобы создавать всё новые, более логически сложные и совершенные ЭВМ».

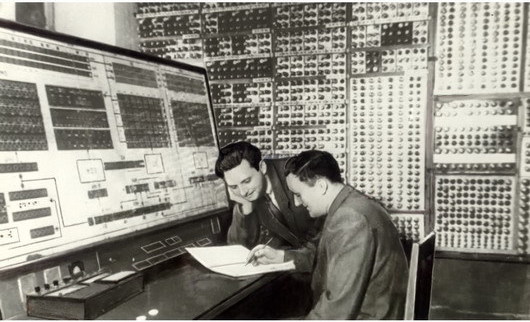

Спустя несколько лет коллективом Лебедева была разработана вычислительная машина БЭСМ-2 (Быстродействующая электронная счётная машина). Она сохранила все основные параметры своего предшественника, но стала более технологичной и удобной для серийного выпуска. Именно на БЭСМ-2 проводились расчёты, связанные с запуском искусственных спутников и первых пилотируемых космических кораблей. Это устройство рассчитало траекторию ракеты, доставившей вымпел СССР на Луну в 1959 году.

Последующие машины Сергей Лебедев и его коллеги создавали с использованием своих же завершённых разработок, что ускоряло сроки и делало их более совершенными. Например, у БЭСМ-6 уже появился центральный процессор, позволявший совершать до миллиона операций в секунду и обрабатывать несколько команд одновременно.

В 1990 году устройство заняло своё почётное место в лондонском Музее науки как лучший в Европе суперкомпьютер своей эпохи. Всего же под руководством учёного были созданы 18 ЭВМ, в том числе, суперЭВМ «Эльбрус», большинство из них выпускались серийно. Сергей Лебедев работал и над разработкой малогабаритного высокомощного устройства и, наверняка, одним из немногих на планете мог представить себе современный ноутбук ещё в 1960-е годы.

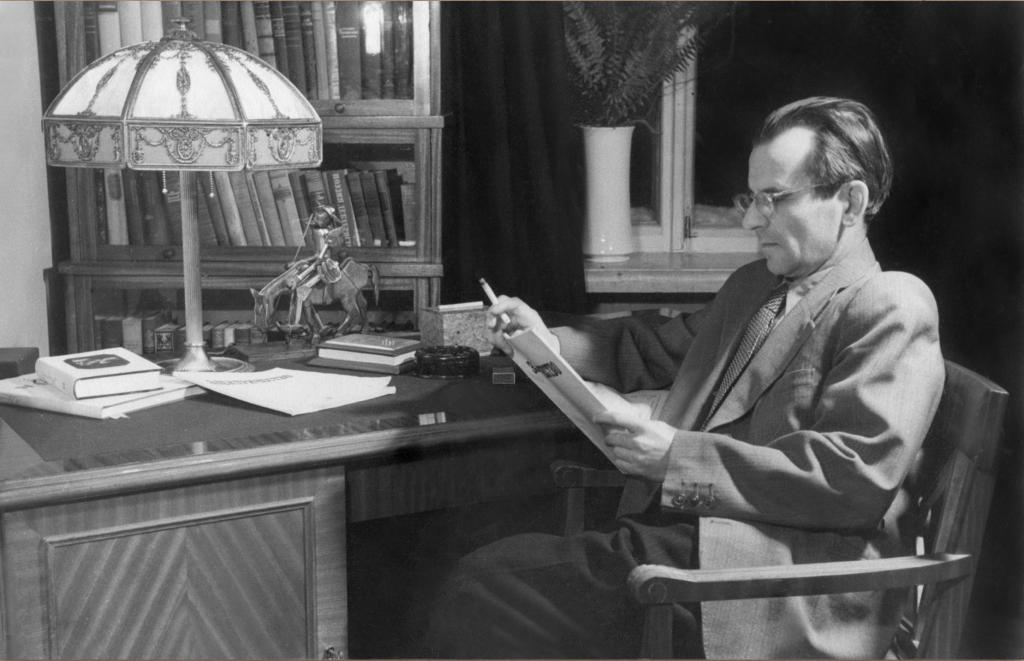

Добрый, но неуступчивый

«Он был небольшого роста, худенький, с миниатюрными руками, негромким голосом, –вспоминал коллега учёного академик Камиль Валиев. – Как тогда было принято, работал по 16 часов, если работа того требовала, не считаясь со временем. Никогда не повышал голоса, по крайней мере, я не видел его раздражённым и злым.

Удивительно был нежен со своими сотрудниками, называя их уменьшительными именами: Володя, Сева. Добрый, спокойный, но непреклонно стойкий в вопросах дела его жизни – в создании ЭВМ. Здесь он был неуступчив и настойчив. Правда, ему было нетрудно, как мне казалось, выдерживать «свою линию» в разработке: у него был столь большой авторитет в своем деле, что вряд ли кто мог на него «давить» или «влиять». Он, конечно, хорошо слушал своих сотрудников, находя предел возможного в тех условиях, который и обеспечивал конечный успех разработки».

При жизни имя Сергея Лебедева было широко известно специалистам по всему миру. Холодная война и гонка вооружений не мешала обмену научными идеями, советский учёный выступал на ведущих конференциях мира, печатался в авторитетных научных журналах, совершал командировки в США, Великобританию и другие страны. В 1959 году его радушно принимали в компании IBM, Массачусетском технологическом институте, Гарварде, Филадельфии, Вашингтоне, Национальном бюро стандартов в Нью-Йорке.

Чтобы понять, каким уважением и почтением пользовался русский учёный, достаточно почитать напечатанные в книгах о нём письма и поздравительные телеграммы, которые присылали ему научные светила со всего мира. В 1953 году он возглавил Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ), который ныне носит его имя.

Сергей Алексеевич Лебедев скончался 3 июля 1974 в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Источник: russkiymir.ru

Лебедев Сергей Алексеевич, академик АН СССР: биография, основные работы, память

Сергея Лебедева по праву считают ведущим конструктором и разработчиком отечественных электронно-вычислительных машин. Его вклад в эту отрасль науки сравнивают с ролью Королева в ракетостроении и Курчатова в создании ядерного оружия. Кроме научной работы он вел активную преподавательскую деятельность и подготовил много молодых ученых с мировым именем.

Детство и юность

Сергей Алексеевич Лебедев родился 2 ноября 1902 г. Его отец, Алексей Иванович, окончив с отличием школу для детей-сирот и учительский институт, преподавал в селе Родники Иваново-Вознесенской губернии. Мать Сергея Лебедева, Анастасия Петровна, была потомственной дворянкой. Она покинула свое богатое имение, чтобы также стать учителем.

У Сергея было три сестры, одна из которых – Татьяна – является всемирно известной художницей. Родители будущего ученого старались быть образцом для своих учеников и детей. Во главу воспитания ставились такие качества, как трудолюбие, порядочность и честность. В доме Лебедевых было очень много книг, а детям прививали любовь к театру, музыке и фольклору.

Любимыми занятиями Сергея в детстве были плавание, музыка, чтение, шахматы и столярное ремесло, которому его обучил дядя. Уже тогда он увлекался электротехникой – мастерил динамо-машину, электрический звонок, лейденскую банку.

После революции в 1917 г. семью учителей перебрасывали из одного города в другой. В 1919 г. Сергей переехал в Москву вместе со своим отцом, которому поручают организацию производства диапозитивов в просветительских и пропагандистских целях. В 1921 г. С. А. Лебедев сдал экзамены по школьной программе и был принят в МВТУ им. Н. Э. Баумана.

Учеба в институте

В студенческие годы молодой ученый увлекался спортом: ходил в горы, катался на лыжах, плавал на байдарках. Активный образ жизни не мешал ему заниматься наукой – в своем дипломном проекте он разрабатывал проблему устойчивости работы больших электростанций в системе, где потребители и производители электроэнергии были расположены на больших расстояниях.

Это был его первый серьезный научный труд, работа над которым заняла 2 года. В 26 лет, защитив диплом в МВТУ, он стал самым компетентным специалистом в данном вопросе.

Работа в предвоенные годы

Трудовая биография Сергея Лебедева начинается с преподавания в МВТУ. В это же время он состоял в штате Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ). Под его руководством была создана специальная лаборатория, в которой ученый продолжил работу над выбранной тематикой. Ее сложность заключалась в том, что при проектировании магистральных электросетей требовалось сделать очень сложные расчеты. Это побудило молодого ученого к разработке моделей электрических сетей и поиску новых методов для вычисления их режима работы.

В 1935 г. Сергею Алексеевичу Лебедеву присвоили звание профессора. Основу его диссертации на звание доктора наук, которую он защитил в 1939 г., составляла новая теория устойчивости энергетических систем. В 1939-1940 гг. он участвовал в проектировании Куйбышевского гидроузла. Помимо этого, занимался созданием устройства для решения дифференциальных уравнений, а затем приступил к разработке электронно-вычислительной машины, в основе которой лежит двоичная система счисления.

Великая Отечественная война

В 1941 г. Лебедев записался в народное ополчение, так как уже не подлежал военному призыву по возрасту. На фронт его не отпустили, а ВЭИ эвакуировали в Свердловск. Работа переключилась на оборонную тематику. В короткие сроки ученый освоил аэродинамику и занялся разработкой авиационных торпед с самонаведением, а также системой стабилизации танкового орудия во время прицеливания.

Как и все сотрудники ВЭИ, зимой Сергей Алексеевич работал на лесозаготовках. Во время эвакуации семья Лебедевых бедствовала: жить приходилось в предбаннике, дети часто болели. В 1943 г., когда миновала угроза нападения фашистов на Москву, институт перевели обратно в столицу.

Там Лебедев продолжил свою преподавательскую и научную деятельность. В 1943 г. его назначили заведующим кафедрой автоматизации электросистем Московского энергетического института, а в 1944 г. – руководителем ЦКБ электроприводов и автоматики. В 1945 г. ученого избрали членом Академии наук УССР.

На пути к ЭВМ

В 1945 г. ученый предпринял первую попытку организовать работы по проектированию цифровых машин. Но руководство ЦК ВКП(б) не восприняло всерьез идею Сергея Лебедева. По протекции знакомых ему предложили переехать в Киев и возглавить Институт энергетики, что давало возможность развернуть эту работу.

В 1947 г. данное учреждение разделили на два института – теплоэнергетики и электротехники. Директором последнего стал С. А. Лебедев. Здесь он, наконец, создал лабораторию по решению проблем, связанных с электронной вычислительной техникой.

Еще во время проектирования куйбышевской линии электропередач ученый параллельно занимался разработкой основ двоичной системы счисления, но из-за войны ему пришлось прервать исследования. На тот момент в мире еще не существовало ЭВМ. Только в 1942 г. в США был собран компьютер Атанасова, предназначенный для решения систем простых линейных уравнений. Лебедев пришел к своему техническому решению самостоятельно, поэтому его можно назвать пионером отечественной компьютерной техники. Если бы не война, то первый компьютер мог быть создан в России.

БЭСМ и МЭСМ – большая и малая электронно-счетная машина

В 1949 г. С. А. Лебедев начал работу по проектированию МЭСМ. Она задумывалась как макет с представлением чисел с фиксированной, а не плавающей запятой, так как последний вариант приводил к увеличению объема аппаратуры на 30 %. Первоначально было принято решение остановиться на 17 двоичных разрядах, затем их увеличили до 21.

Первые схемы были громоздкими, а многие узлы приходилось изобретать заново, так как типовых справочников по схемотехнике цифровых устройств тогда просто не существовало. Подходящие схемы заносили в журнал. Из-за недостатка финансовых средств в машину устанавливали бытовые электронные лампы. Отладка МЭСМ шла круглосуточно, а сам Лебедев работал непрерывно по 20 часов.

В 1951 г. первая работающая ЭВМ в СССР и Европе была построена. Она могла выполнять 3000 операций в минуту, а данные считывались с перфокарты. Площадь, которую занимала машина, составляла 60 м 2 .

Уже с 1951 г. МЭСМ использовалась для решения важных оборонных и теоретических задач в области космических полетов, механики и термоядерных процессов. Для Лебедева создание этой машины было лишь ступенькой на пути к разработке БЭСМ. Ее производительность была в 2-3 раза выше, чем у МЭСМ, и на 1953 год она стала самой производительной ЭВМ в Европе. БЭСМ могла работать с числами с плавающей точкой, а число разрядов составляло 39.

В 1953 г. Сергея Алексеевича Лебедева избрали академиком АН СССР, а затем его назначили руководителем ИТМиВТ (Институт точной механики и вычислительной техники), где он проработал практически до самой смерти.

Дальнейшие разработки

Вслед за МЭСМ и БЭСМ Лебедевым были сконструированы более совершенные электронно-вычислительные машины (БЭСМ-2 – БЭСМ-6, М-20, М-40, М-50, 5Э92б, 5Э51, 5Э26). Часть из них использовалась в оборонной и космической промышленности. М-20, построенная с использованием полупроводников, стала прототипом для серийно выпускаемой БЭСМ-4.

В 1969 г. перед Лебедевым Сергеем Алексеевичем, академиком РАН, поставили очень сложную по тем временам задачу: создать ЭВМ, производительность которой составляет 100 млн операций в секунду. Аналогов с такими характеристиками не было даже за границей. Свой проект по созданию суперпроизводительного компьютера ученый назвал «Эльбрусом», в память о покоренной в молодости вершине.

Первым этапом к поставленной цели стал компьютер «Эльбрус-1», который был сдан в эксплуатацию уже после смерти ученого в 1979 г. Его производительность еще была далека от необходимой – почти в 7 раз меньше. Последовавшая за ним вторая модификация демонстрировала уже в 1,25 раз большую скорость работы, чем требовалось. Компьютер «Эльбрус» – разработка советских инженеров – опередила первую суперскалярную ЭВМ «Пентиум-I» на 14 лет.

Личные качества

Родные и коллеги Сергея Алексеевича Лебедева отмечали его доброту, скромность, прямоту и принципиальность во всем: от бытовых мелочей до работы. Он легко находил общий язык с молодежью и пользовался уважением среди студентов и аспирантов.

Ученый никогда не лебезил перед властями, а одним из показательных фактов является то, что при вручении ордена Ленина в 1962 г. он сел рядом с патриархом Алексием. Больше никто из приглашенных не хотел себя скомпрометировать общением с церковным главой.

В дом Лебедевых всегда приходило много друзей, в их числе были и именитые актеры, музыканты. Он никогда не уединялся для работы в кабинете, а занимался в общей комнате, одновременно разговаривая с детьми.

Со своей будущей женой, 16-летней виолончелисткой Алисой Штейнберг, Сергей Алексеевич познакомился в 1927 г., а через 2 года они поженились. Ученый с уважением относился к супруге и обращался к ней на вы. После рождения первого ребенка – сына Сережи – Алиса Григорьевна заболела и попала в больницу. Лебедев сам ухаживал за малышом и носил его два раза в день к жене, чтобы она кормила ребенка грудью. В 1939 г. в семье Лебедевых родились близнецы Катя и Наташа, а в 1950 г. появился приемный сын Яков.

Лебедев Сергей Алексеевич: награды

За свою плодотворную работу ученый получил много наград, среди которых Орден Трудового Красного Знамени, звание Герой Социалистического Труда, Ленинская и Государственная премии СССР и другие.

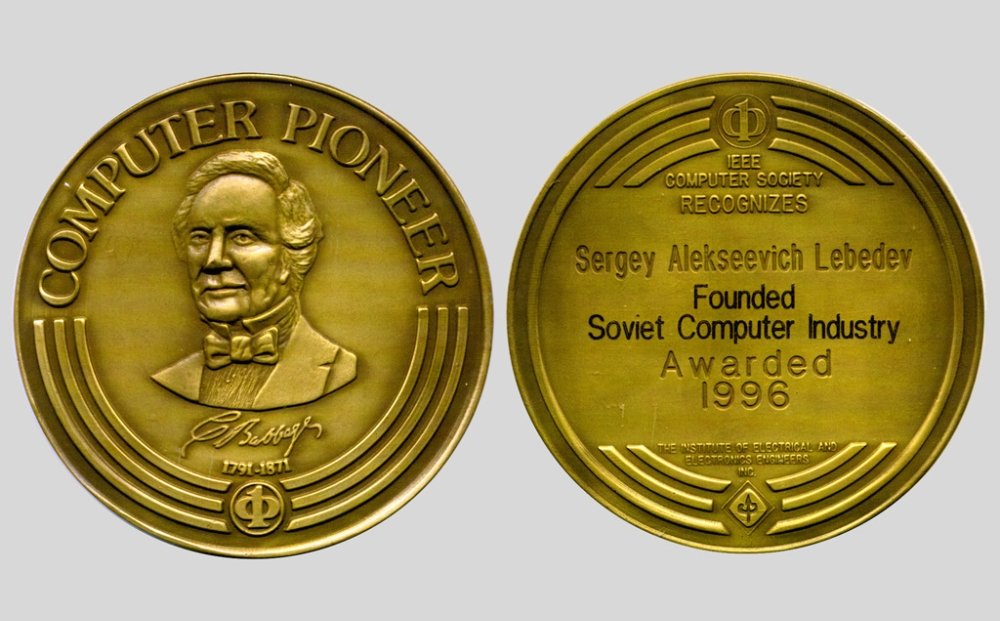

За заслуги в развитии советской электронно-вычислительной техники Лебедев 4 раза при жизни был награжден Орденом Ленина, а в 1996 г. (посмертно) был удостоен медали «Пионер компьютерной техники».

Память о Сергее Алексеевиче

В 1974 г., после продолжительной болезни, ученый скончался. Сергей Алексеевич был похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Сейчас там также покоится прах его жены, которая пережила своего мужа всего на 5 лет, и сына.

В Москве до сих пор функционирует и выпускает специалистов Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева. РАН (Российская академия наук) каждый год вручает премии им. Лебедева за разработки отечественных ученых в области информационных систем. В честь Сергея Алексеевича также названы улицы в его родном городе – Нижнем Новгороде и в Киеве, где он работал.

Источник: fb.ru