Семь свободных искусств — цикл дисциплин, составлявших основу античной и средневековой систем образования. Делился этот цикл на две ступени:

• низшая ступень или «троепутье» — тривиум (грамматика, диалектика (логика), риторика);

• высшая ступень или «четверопутье» — квадривиум (арифметика, геометрия, музыка и астрономия).

В Древней Греции семь свободных искусств изучались как необходимых базис для занятий философией. Впоследствии дополнилось практикой интерпретации текстов выдающихся поэтов, писателей и философов.

В Риме «систему свободных искусств» расширили. Возможно, термин в том виде, в котором мы его знаем сейчас возник именно в Древнем Риме, в связи с тем, что так назывались занятия и упражнения, достойные свободного человека, в отличие от занятий, требующих физического труда (в том числе и занятие скульптурой и живописью), которыми могли заниматься и рабы. На рубеже эпох (античности и средневековья) произошло обоснование и подробное изложение квадриума как высшей ступени «семи свободных искусств».

Смольный: как в СПбГУ уничтожили факультет свободных искусств | ROMB

В Средневековой Западной Европе образованным человеком мог считаться только тот, кто изучил курс полностью. В школе и университетах на «факультетах искусств» соответственно.

В эпоху Возрождения, по мере развития дисциплин, определивших традицию классического образования, «свободные искусства» постепенно оттеснялись на периферию.

Источник: dzen.ru

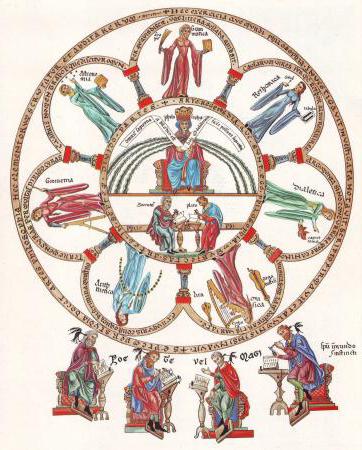

Семь свободных искусств в Средневековье

В основе европейской средневековой культуры лежал синтез христианства, античного наследия и особенностей, присущих варварским народам. Характерные черты эпохи — отказ от непосредственного опытного познания природы мира и человека и приоритет религиозных догм. Из-за выдвижения на первый план христианского объяснения устройства Вселенной и стагнации развития многих наук века с V по XIV часто называются «темными». Тем не менее и в этот период расширяются знания человека о мире, продолжается, хотя и в сильно измененном виде, греко-римская традиция образования, по-прежнему существуют «семь свободных искусств».

Основа познания

Началом Средневековья считается падение Западной Римской империи в V веке. Естественно, что формирующиеся народы и государства восприняли многое из открытого, созданного и осмысленного в период Античности.

Не была исключением и основа системы образования: дисциплины, которые, по мнению древних греков и римлян, были необходимы как подготовительный этап, предваряющий изучение философии. Семь свободных искусств включали в себя грамматику, диалектику (логику), риторику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Первые три объединялись в тривиум — систему гуманитарных наук. Арифметика, геометрия, музыка и астрономия составляли квадривиум — четыре математические дисциплины.

Семь свободных искусств (V. S.)

Во времена Античности

Квадривиум оформился в период поздней Античности. Главной наукой считалась арифметика. Нужно заметить, что во времена Древней Греции и Рима свободными искусствами назывались те занятия, которыми не могли заниматься рабы. Они были связаны исключительно с умственной деятельностью и не требовали больших физических усилий. Под искусством же понимали не художественное представление мира, а способы практического постижения природы через наблюдение.

Тривиум окончательно сформировался позже, в раннем Средневековье. Он стал первой ступенью образования. Только после изучения дисциплин тривиума можно было переходить к квадривиуму.

Церковь и античное наследие

В Средние века в основе познания Вселенной и миропонимания лежало христианство. Церковные деятели противопоставляли веру разуму, отдавая предпочтение первой. Однако многие моменты вероучения нельзя было объяснить без использования некоторых элементов античной философии.

Впервые объединить греко-римские знания и христианское понимание мира попытался Марциан Капелла. В своем трактате «О бракосочетании Филологии и Меркурия» семь свободных искусств он разделил на тривиум и квадривий. Капелла коротко рассказал обо всех дисциплинах, входящих в эту систему. Тривиум у него описывается впервые.

Дальнейшей разработкой тривиума и квадривиума занимались Боэций и Кассиодор (VI век). Оба ученых внесли огромный вклад в становление системы образования в Средние века. Боэций выработал основы схоластического метода. Кассиодор в своем имении в Италии основал «Виварий», составные части которого — школа, библиотека и скрипторий (место, где переписывались книги), — чуть позже стали обязательными в структуре монастырей.

Отпечаток религии

Семь свободных искусств в Средневековье преподавались духовенству и излагались в соответствии с нуждами церкви. Изучение дисциплин было, скорее, поверхностным — лишь на том уровне, который необходим для понимания христианских догматов и отправления служб. Все семь свободных искусств в Средние века постигались с исключительно практической целью и в довольно узких рамках:

- риторика необходима при составлении церковных документов и написании проповедей;

- грамматика учила понимать латинские тексты;

- диалектика сводилась к формальной логике и обосновывала догматы веры;

- арифметика учила элементарному счету и использовалась в процессе мистического истолкования чисел;

- геометрия требовалась для построения чертежей храмов;

- музыка необходима для составления и исполнения церковных песнопений;

- астрономия использовалась для вычисления дат религиозных праздников.

Образование в Средние века

В период раннего Средневековья семь свободных искусств изучались только в монастырских школах. Основная часть населения оставалась неграмотной. Философское наследие Античности считалось чуть ли не основой многих ересей, а потому изучение дисциплин сводилось к указанным выше моментам. Однако в скрипториях тщательно копировались не только христианские тексты, но и произведения, поэтические и философские, древних авторов. Монастыри были оплотом образованности и научных знаний.

Ситуация стала меняться в X веке. С этого столетия начинается период расцвета средневековой культуры (X-XV вв.). Характеризуется он постепенным усилением интереса к светским аспектам жизни, к личности человека. Возникают кафедральные школы, куда принимали не только представителей духовенства, но и мирян. В XI-XII вв. появляются первые университеты.

Культурная жизнь постепенно перемещается из монастырей и церквей в городские центры.

Переходным этапом между этими двумя эпохами можно считать период каролингского Возрождения.

Семь свободных искусств при Карле Великом

К концу VIII в. Франкское государство объединяло обширные территории Западной Европы. Своего расцвета империя достигла в период правления Карла Великого. Король осознавал, что управлять таким государством можно только при условии создания отлаженного аппарата чиновников. Поэтому Карл Великий решил внести изменения в существующую систему образования.

При каждом монастыре и каждой церкви стали открываться школы для духовенства. В некоторых обучались и миряне. В программу входило семь свободных искусств. Их понимание, правда, по-прежнему ограничивалось церковными нуждами.

Карл Великий приглашал ученых людей из других стран, организовал школу при дворе, где поэзию, риторику, астрономию и диалектику изучали вельможи.

Каролингское Возрождение завершилось со смертью короля, однако оно послужило толчком для последующего развития европейской культуры.

Семь свободных искусств в Средневековье, как и в Античности, лежали в основе образования. Рассматривались они, однако, только в узких рамках практического применения для нужд христианской церкви.

Источник: fb.ru

7 свободных искусств: от Античности до наших дней

Как вы думаете, что должны знать и уметь все люди без исключения? «Читать, писать и считать», – скорее всего, ответите вы. И будете правы, даже если потом заходите добавить в список знание английского, умение работать на компьютере и нашу онлайн-программу «Самообразование». На самом деле, человечество с давних пор ищет некий универсальный перечень знаний «для всех». Примерно с тех самых, когда универсальными для выживания навыками были умение прятаться от хищников и охотиться на мамонта.

Исторический экскурс

Такая универсальность, предопределяющая выживание и, как следствие, потенциальную возможность дальнейшего развития, и легла в основу поиска. Действительно, а как выявить универсально необходимые знания, когда мамонты вымерли, а хищники остались лишь в лесу, куда люди без надобности больше не ходят? Люди достаточно быстро догадались, что это, конечно же, чтение, потому что тогда можно донести до сознания прочих сограждан любые другие знания.

Столь же логично к универсальным навыкам отнесли письмо, потому что, во-первых, книги до изобретения книгопечатанья переписывались от руки, а во-вторых, так каждый умеющий писать получал возможность сам поделиться своими знаниями и опытом. И навыки счета с момента возникновения товарного обмена и денег точно так же стали универсальной необходимостью, без которой даже сходить за хлебом либо продать излишек продукции на рынке было бы невозможно.

Вроде все логично, но почему тогда мы собираемся обсуждать 7 свободных искусств, а не всего 3? Тут самое время вспомнить, что вы ведь тоже, дай вам волю, не остановились бы на супертройке «чтение-письмо-счет», а добавили бы туда английский, компьютер, приемы оказания первой медицинской помощи и что-нибудь еще на свое усмотрение. Точно так же каждая историческая эпоха дополняла список необходимых базовых знаний. Если сейчас никуда без компьютера и английского языка, то в 19 веке никуда было без французского языка и изящных бальных танцев.

И еще одна ремарка: современное понимание искусства, как творческого переосмысления действительности и художественного выражения мысли, сформировалось по историческим меркам недавно. В период Античности к искусствам причислялась любая деятельность. Так, ремесла (ткачество, шитье, кулинария, земледелие, строительство, кузнечное дело и т.д.) считались прикладными искусствами. А занятия, не требующие физического труда, именовались свободными искусствами. Список этих занятий сформировался не в одночасье.

Считается, что у истоков универсализированной системы обучения, основанной на 7 свободных искусствах, находился древнегреческий философ и математик Гиппий Элидский (460-400), дававший «уроки мудрости» за деньги и искавший способ упорядочить подачу учебного материала. Его деятельности посвящены интересные научные исследования. В частности, Der Sophist Hippias von Elis («Софист Гиппий из Элиды») [J. Mähly, 1860].

К слову, Гиппий наглядно продемонстрировал пользу письменности для сохранения и передачи информации. Он составил список победителей всех прошедших к тому моменту Олимпийских игр, что оказало огромную помощь историкам будущего в восстановлении хронологии и нюансов событий. Это помогло понять, как формировалась программа Олимпийских игр, какими видами спорта дополнялась в разное время и т.д.

В дальнейшем над темой унификации базового образования размышляли древнегреческие философы Никомах (60-120), Секст Эмпирик (100-190), Августин Блаженный (354-430), древнеримские писатели и философы Марциан Капелла (360-428), Боэций (480-526), Кассиодор (490-585) и прочие. В частности, Марциан Капелла написал трактат De nuptiis Philologiae et Mercuri («О бракосочетании Филологии и Меркурия»), где представил каждую из наук в художественном образе [М. Капелла, 2019].

Свободным искусствам посвящено 88-е письмо Сенеки (4-65), где он предостерегает, что знание ни в коем случае не является заменой добродетели [Л. Сенека, 2010]. «Нравственные письма» Сенеки – это формат, в котором древний мыслитель делится своим жизненным опытом и своими взглядами на события, современником которых он был.

Тот факт, что 7 свободным искусствам посвящено отдельное творение философа, свидетельствует о большом резонансе обсуждаемых идей в научном сообществе. Проследить становление 7 свободных искусств можно, прочитав книгу «Свободные искусства и философия в античной мысли» [И. Адо, 2012].

Так или иначе, к эпохе Раннего Средневековья были выделены обязательные для желающего получить образование человека предметы, которые и получили название 7 свободных искусств. Предметы обязательного образовательного цикла были разделены на 2 части. Сначала изучали тривиум: грамматику, логику (диалектику) и риторику. Затем начинали изучать квадривиум: арифметику, геометрию, астрономию и музыку.

Программа обучения и пояснения к материалу по каждому предмету расписана в книге древнеримского богослова Исидора Севильского (560-636) «Этимологии, или Начала. В XX книгах. Кн. I-III: Семь свободных искусств» [И. Севильский, 2006].

Программа обучения

Итак, что именно изучали в рамках тривиума и квадривиума по каждому предмету? Если мы посмотрим на оглавление книги Исидора Севильского, увидим, что она имеет много схожего с учебным планом, отображающим структуру курса.

Так, после первых двух вводных глав «О науке и искусстве» и «О семи свободных искусствах» идут главы «О греческих буквах» и «О латинских буквах». Другими словами, обучение начинается с алфавита, как и в современной школе. Далее идут разъяснения, что такое грамматика и части речи. Отметим, что в Средневековье имя существительное называлось просто «имя» (nomen).

Кроме того, мы видим, что в Средние века были известны такие части речи, как наречие, причастие, предлог, междометие и прочие, каждой из которых посвящена отдельная глава. Точно так же отдельные главы посвящены фонетике, слогам, ударениям, орфографии, пунктуации, фигурам речи, различным ошибкам.

Интересно вот что: в курсе грамматики отдельно изучались так называемые «юридические знаки», «воинские знаки», «тайнопись», «жестикуляция». В первых двух случаях шла речь об общепринятых в юриспруденции и военном деле сокращениях.

Под жестикуляцией понималась невербальная система передачи информации, а под тайнописью – система шифрования информации. Например, как вариант, часть слов в сообщениях шифровали путем замены буквы на следующую: В вместо А, С вместо В и т.д. Вместо последней Z писали две буквы А (АА). Считалось, что каждый образованный человек должен понимать и такую систему записи информации.

В части, посвященной риторике и диалектике, прослеживается прикладной характер учебной дисциплины. Так, ораторское мастерство было востребовано преимущественно в судах, чтобы доказать чью-либо вину или же, наоборот, отстоять невиновность подозреваемого. Помимо собственно риторических приемов в этом разделе содержатся пояснения терминов и понятий тогдашней юриспруденции.

И, наконец, в части, касающейся точных наук, обучение начинается с понятия, что такое число, что такое четные и нечетные числа. Тут стоит уточнить, что в Древнем Риме, когда произошло формирование 7 свободных искусств, как основы системы обучения, использовались для счета римские цифры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и т.д. Поэтому и арифметика излагалась применительно к особенностям счета при помощи римских цифр.

Курс астрономии давал представление о небесной сфере, Солнце, Луне, звездах и созвездиях. Интересующиеся могут почитать о каждом из созвездий, названия которых сегодня фигурируют во всех гороскопах: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и т.д. Из книги Исидора Севильского вы узнаете, как эти названия связаны не только с положением звезд, но и с климатическими особенностями разных сезонов года.

И, наконец, весьма интересно определение музыки в контексте 7 свободных искусств. Исидор Севильский считает, что музыка – это опытность в ритмах, состоящая из звука и пения. А само название «музыка» является производным от слова «муза». С точки зрения теории, в музыке различалась гармоника, ритмика и метрика.

Стоит отдельно остановиться на определении диеза. В тогдашнем понимании это некие интервалы и переводы ритмизирования, переходы из одного звука в другой. Уточним, что в современном понимании диез – это повышение звука на один полутон. Также уточним, что у Севильского еще нет понятия «бемоль», что означает понижение звука на один полутон.

Так в общем виде выглядела программа изучения 7 свободных искусств. В эпоху Средневековья их изучали в университетах на так называемом младшем факультете, который еще часто именовали артистическим (от art – «искусство»).

После окончания младшего факультета можно было выбрать один из трех факультетов для дальнейшего обучения: богословский, медицинский, юридический. Большинство университетов в эпоху Средневековья было устроено именно по такой схеме, о чем более подробно можно прочитать в книге «Средневековые университеты» [Н. Суворов, 2012].

Значение 7 свободных искусств для становления системы образования

7 свободных искусств являлись базовыми для университетского образования на протяжении нескольких столетий, и только в 13 веке зашла речь о том, что этих знаний явно недостаточно, чтобы продолжить обучение в университете. Во всяком случае именно так историки трактуют высказывание философа и теолога Фомы Аквинского «Septem artes liberales non sufficienter dividunt philosophiam theoricam» (7 гуманитарных наук не разделяют теоретическую философию должным образом).

Начиная с 16 века, система образования на основе 7 свободных искусств уступает место классическим гимназиям, а предметы, входившие в тривиум и квадривиум, выносятся за рамки университетской программы. Собственно, с формированием гимназий отпала и сама необходимость в так называемых младших факультетах университета, потому что подготовительные к обучению в университете функции взяла на себя гимназия. В университеты стали принимать лишь тех, кто успешно прошел курс гимназических наук.

Показательно, что при всех трансформациях системы образования предметы, входившие в 7 свободных искусств, сохранили свое значение и в гимназиях. В какой-то степени исключение составляла разве что музыка, потому что не везде этот предмет был обязательным, как, к примеру, грамматика и арифметика. Однако были гимназии, где обязательно изучали не только музыку, но и танцы, так что и исключение не совсем однозначно.

В любом случае вывод о недостаточности «комплекта» из 7 свободных искусств нашел свое отражение в расширении программы обучения. Правда, не в 13 веке, к которому историки относят первые упоминания о недостаточности 7 свободных искусств, а намного позже, уже в эпоху Нового времени.

Так, программа обучения в гимназии была расширена за счет предметов естественно-научного цикла (физика, химия, биология, география). Кроме того, в гимназиях стали изучать больше гуманитарных предметов (история, литература, немецкий, французский и другие языки). Во многих гимназиях на обязательной либо факультативной основе преподавали рисование и физкультуру.

Это общие тренды для образовательных учреждений Европы и России. Подробнее можно почитать, в частности, в книге «История средних учебных заведений в России» [Г. Шмид, 1878]. Об истории западного образования интересно написано в книге The history of education («История образования») [Е. Cubberley, 1920].

Разумеется, в разных странах и даже регионах страны были свои отличия и в выборе предметов преподавания, и в плане обязательности их изучения (обязательно или факультативно). Например, в Казани в гимназии в период с 1798 года изучались военные науки: фортификация, артиллерия, тактика. И только в 1804 году учебный план был приведен в общее соответствие с программой гимназий, а гимназия подчинена Министерству народного просвещения.

Так или иначе, значение 7 свободных искусств сложно переоценить. Во-первых, они были основой базового образования на протяжении нескольких веков. Во-вторых, они не утратили своего значения даже при смене парадигмы образования, лишь переместившись из университетов в гимназии.

Таким образом, можно констатировать, что еще в эпоху Древней Греции, в 5 веке до нашей эры, удалось достаточно точно наметить контуры грядущей системы образования на много веков вперед и достаточно адекватно оценить потребность общества в универсальных знаниях.

Собственно, и сейчас практически все предметы изучаются в рамках общеобразовательной школы во всех или почти во всех странах мира. Нет разве что предметов с названием «риторика» и «диалектика».

Однако если мы вспомним, что в части, посвященной риторике и диалектике, прослеживался прикладной характер учебной дисциплины, и в этом разделе содержались пояснения терминов и понятий тогдашней юриспруденции, то мы без труда найдем аналог и в нынешней школьной программе. Сейчас этот предмет называется «Основы права». Нашлось место и диалектике. Так, в программу курса «Обществоведение» традиционно входят основы философских знаний, а значит, и диалектики.

Разумеется, невозможно ожидать, чтобы с течением времени и развитием науки наполнение учебных дисциплин оставалось прежним. Мы сразу начали с того, что и 7 искусств сложились в стройную четкую систему далеко не сразу. Даже чисто хронологически со времен Гиппия Элидского до эпохи Раннего Средневековья прошла примерно тысяча лет. Еще столько же прошло с момента, когда система обучения на основе 7 свободных искусств уступила место гимназическому образованию.

Такое долгожительство системы можно объяснить как гениальностью самой системы, так и относительно невысокими темпами развития науки и общества, которые не идут ни в какое сравнение с теперешними. Это предопределило актуальность разработанной системы обучения на долгие столетия. Хорошо это или плохо? И возможно ли сейчас изобрести нечто такое, что будет незыблемо следующую тысячу лет?

В принципе, любая стабильность для развития науки и общества – это хорошо, если только не превращается в стагнацию. Собственно, именно стагнация в значительной степени и предопределила упадок Средневековья и необходимость перехода на новый уровень в самых разных сферах, от строительства и производства до науки и искусства.

Возможно ли сейчас изобрести нечто такое, что будет незыблемо следующую тысячу лет? Скажем для примера, что такой предмет, как информатика, стали изучать в школе по историческим меркам сравнительно недавно, примерно 40 лет тому назад. Естественно, наполнение учебной дисциплины претерпело и будет претерпевать определенные изменения, однако оснований полагать, что необходимость базовых компьютерных знаний куда-то исчезнет, точно нет. Таким образом, на стыке тысячелетий человечество уже сделало рывок в образовании, необходимость которого каких-то 70-80 лет назад нельзя было даже представить.

И, наконец, хоть 7 свободных искусств и не были искусствами в нашем современном понимании, они служили источником вдохновения для творцов прошлых столетий. Причем к этой теме творцы обращались даже в эпоху, когда свободные искусства в качестве основы базового образования вроде как уже утратили свое первоначальное значение.

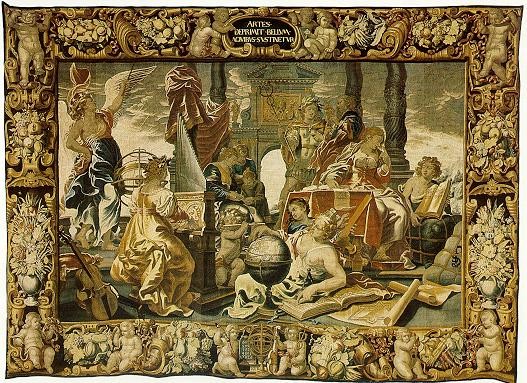

Так, художник эпохи Возрождения Джованни Баттиста Тьеполо написал картину «Меценат представляет Августу свободные искусства»:

Уточним, что Гай Цильний Меценат – это друг и советник Октавиана Августа. Гай Цильний Меценат слыл большим поклонником искусства и покровителем поэтов, а словом «меценат» с тех пор называют всех, кто покровительствует искусству и помогает творческим людям в реализации их проектов.

Тема нашла отражение и в декоративно-прикладном искусстве. Специалистами обнаружен фламандский гобелен 17 столетия, эскиз для которого сделал нидерландский художник Корнелис Схют. Корнелис изобразил каждое из искусств в виде некоего персонажа, попытавшись передать характер искусства через характер героя:

По некоторым данным, существовала разрозненная серия гобеленов, посвященных отдельно каждому из 7 свободных искусств, а вышеуказанный гобелен стал логическим завершением серии, где все 7 свободных искусств изображены вместе.

Стоит ли такой интерес к теме трактовать, как желание увековечить 7 свободных искусств для истории? Или дело в том, что свободные искусства в 17-18 веке не настолько утратили свое первоначальное значение? Сказать сложно, однако произведения искусства – и картина, и гобелен – весьма красивы и изящны, а глубина проработки сюжета показывает огромный объем приложенных усилий.

Такой огромный труд вкладывается лишь тогда, когда тема почему-либо актуальна, потому что вряд ли кто-то будет тратить время на вещи, которые заведомо не найдут отклика, если это только не личная прихоть или драма художника. Поскольку в основу произведений искусства положен элемент системы образования, вряд ли это можно отнести к личной прихоти или драме. Следовательно, существовал запрос общества или власти на популяризацию данной темы в таком контексте.

Это вкратце все, что мы хотели вам рассказать о 7 свободных искусствах. И о том, насколько образование и самообразование были актуальны для людей во все времена с тех самых пор, как человек осознал пользу знания. Сейчас все намного проще, и получить нужные навыки обучения вы сможете, не выходя из дома, если, к примеру, пройдете нашу программу «Самообразование». Мы желаем, чтобы все получаемые вами знания были интересны либо полезны, а лучше и то, и другое одновременно…

Советуем также прочитать:

- Сторителлинг

- Экосистема изучения английского: как она помогает учить язык

- Система Лейтнера: 5 шагов, позволяющих выучить что угодно

- Книги для саморазвития

- Подборка курсов для детей и родителей

- Иностранный на раз-два: учим языки быстро и легко!

- Уроки мудрости от Льва Толстого

- Быстрое обучение иностранным языкам

- Как создать систему постоянного обучения

- Что такое искусство и зачем оно нужно людям?

- Как выучить иностранный язык: подборка полезных материалов

Источник: 4brain.ru