Система оперативного управления систем автоматизации Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)

В феврале 2011 года в МЧС России завершились Государственные испытания программного обеспечения «Система оперативного управления» систем автоматизации Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Новый софт разработан в соответствии с Государственным контрактом специалистами ЗАО «ВТиСС».

По итогам испытаний специальная комиссия рекомендовала принять программное обеспечение на снабжение МЧС России в составе:

- геоинформационная система (ГИС) АС НЦУКС;

- программные средства подсистемы планирования оперативной дежурной смены НЦУКС;

- программные средства системы сбора информации от территориальных органов МЧС России;

- программные средства подсистемы учёта (регистрации) ЧС и происшествий;

- программные средства формирования ледовой, гидрологической и лавинной обстановки.

Как отмечено в выводах специальной комиссии, развитие специального программного обеспечения автома¬тизированной системы НЦУКС будет продолжено.

УПРАВЛЕНИЕ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ: КАК РАБОТАЕТ НЦУКС МЧС РОССИИ

Сдача очередного программного продукта отмечена со стороны руководства МЧС. На недавнем заседании Совета главных конструкторов АИУС РСЧС заместитель министра МЧС России генерал-полковник Павел Попов наградил юбилейной медалью «ХХ ЛЕТ МЧС РОССИИ» исполнительного директора по бизнес-направлению «Комплексные системы связи и безопасности» Владимира Бакина и генерального директора ЗАО «НПК ВТ и СС» Александра Цымбала.

| — МЧС России — Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ВТиСС Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) | 2011.02 |

|

Источник: www.tadviser.ru

Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС)

Как попасть на службу в МЧС? Спасение людей — их работа.

Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС) – это система предназначенная для автоматизации процессов сбора, хранения, передачи, обработки и выдачи информации, необходимой для обеспечения работы органов управления РСЧС, а также для автоматизации процессов поддержки принятия управленческих решений, доведения принятых решений до подчиненных и взаимодействующих органов управления и контроля их исполнения. АИУС РСЧС создана и развивается на федеральном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях РСЧС.

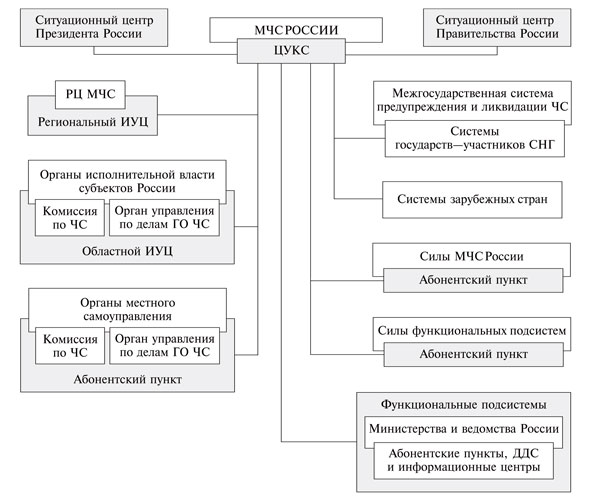

Основная номенклатура средств АИУС РСЧС включает (см. рис.):

- функционально-ориентированные комплексы средств автоматизации (КСА), размещаемые на стационарных пунктах управления федерального, межрегионального, регионального и муниципального уровней РСЧС;

- мобильные КСА (МКСА) подвижных пунктов управления (ППУ) различного уровня РСЧС и др. подвижных объектов;

- носимые абонентские комплекты пользователей (АКП); КСА, обеспечивающие информационно-техническое сопряжение органов управления ГОЧС с взаимодействующими органами управления (КСАВ); сеть связи и передачи данных (ССПД).

Функционально-ориентированные КСА включают:

- ситуационные центры (СЦ), предназначенные для информационного обеспечения процессов коллективной выработки и принятия решений координационными органами РСЧС;

- КСА постоянно действующих органов управления РСЧС (КСА-ПОУ), предназначенные для подготовки вариантов решений по поддержанию функционирования и развитию РСЧС, а также для информационного обеспечения процессов выработки и принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- КСА органов повседневного управления РСЧС (КСА-ОПУ), предназначенных для подготовки вариантов решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- КСА центров мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (КСА-ЦМП), предназначенные для подготовки вариантов решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Примерами КСА-ОПУ являются Национальный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и автоматизированные системы единых дежурно-диспетчерских служб. На основе перечисленной номенклатуры средств создаются объектовые комплексы (ОК) средств автоматизации АИУС РСЧС требуемого назначения и необходимой конфигурации. Каждый из таких ОК, размещаемый в здании, сооружении или ППУ, может включать несколько функционально-ориентированных КСА, а также комплекс средств связи и телекоммуникаций из состава ССПД.

Структурная схема АИУС РСЧС

Автоматизация управленческой деятельности в АИУС РСЧС осуществляется посредством решения взаимосвязанных функциональных задач, которые представляют собой информационные технологии обработки на ЭВМ определенных исходных (входных) данных и выдачи результатов этой обработки в удобном для дальнейшего использования виде с соответствующим специальным программным, информационным, лингвистическим, математическим (алгоритмическим), организационным обеспечением. С целью повышения эффективности процессов разработки, эксплуатации и дальнейшего совершенствования задач они объединяются в функциональные комплексы и подсистемы. Совокупность взаимосвязанных функциональных задач объекта АИУС РСЧС, обеспечивающих все функции некоторого процесса управления, начиная от сбора необходимой информации и кончая доведением задач (принятых решений) до исполнителей, составляет функциональный комплекс задач АИУС РСЧС. Функциональные задачи АИУС РСЧС классифицируются по таким аспектам (признакам): орган управления и пользователь функциональной задачи; режим функционирования мирного времени (повседневный, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации) или в особый период (перевод гражданской обороны с мирного на военное положение и непосредственно военное время); вид чрезвычайной ситуации, для управления мероприятиями по предупреждению или ликвидации которой предназначена задача; функция процесса управления, которую поддерживает задача. По этим функциям задачи делятся на 5 основных классов:

- сбор данных;

- прогнозирование обстановки;

- оценка и контроль обстановки;

- подготовка данных для принятия решения и планирования его реализации; представление данных вышестоящим, взаимодействующим и подчиненным органам управления;

- способность функциональной задачи к комплексированию с другими задачами; тип информационной технологии, используемой для создания информационной задачи (информационная задача, расчетная задача, экспертная система и т.п.);

- способ общения пользователя с функциональной задачей (пакетный, диалоговый); способ инициализации задачи (автоматически, по запросу) и др. аспекты.

Источник: fireman.club

1.1. «Методические рекомендации по порядку разработки, проверки, оценки и корректировки электронных паспортов территорий (объектов)» (утв. МЧС России 15.07.2016 N 2-4-71-40) (ред. от 14.06.2017)

1.1. Структура электронного паспорта территории федерального округа (Приложение 10)

1.1. Структура электронного паспорта территории

федерального округа

(Приложение 10)

2. Условные обозначения

3. Общая информация (характеристика)

3.1. Характеристика федерального округа

3.2. Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

3.3. Оценка источников рисков возникновения ЧС

4. Риски возникновения ЧС техногенного характера

4.1. Риски возникновения ЧС на транспорте на территории федерального округа

4.1.1. Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

4.1.1.1. Общие сведения

4.1.1.2. Общая характеристика

4.1.1.3. Сведения о наличии сложных и опасных участков магистральных федеральных автомобильных дорог (далее — ФАД)

4.1.1.4. Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

4.1.1.5. Группировка прикрытия ФАД

4.1.1.6. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.1.2. Риски возникновения ЧС на железнодорожном транспорте

4.1.2.1. Общая характеристика

4.1.2.2. Сведения о филиалах ОАО «РЖД», находящихся на территории федерального округа

4.1.2.3. Сведения о наличии сложных и опасных участков железных дорог

4.1.2.4. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.1.3. Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории федерального округа

4.1.3.1. Общие сведения по аэродромам (в том числе малой авиации) и вертолетным площадкам

4.1.3.2. Общие сведения о центрах управления полетами

4.1.3.3. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.1.4. Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта на территории федерального округа

4.1.4.1. Общая характеристика рек на территории федерального округа

4.1.4.2. Характеристика аварийно-опасных участков на реках

4.1.4.3. Список организаций, контролирующих судоходство и зоны ответственности на водных объектах

4.1.4.4. Характеристика речных портов и подходов к ним

4.1.4.5. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.1.5. Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта на территории федерального округа

4.1.5.1. Общие сведения о морских портах и подходов к ним

4.1.5.2. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.2. Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах на территории федерального округа

4.2.1. Риски возникновения ЧС на радиационно-, химически-, биологически- и пожаровзрывоопасных объектах (далее — РОО, ХОО, БОО, ПВОО) на территории федерального округа

4.2.1.1. Общая характеристика РОО, ХОО, БОО, ПВОО на территории федерального округа

4.2.1.2. Наличие (состав) специализированных СиС для ликвидации последствий аварий на ХОО, БОО, РОО

4.2.1.3. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.2.2. Риски возникновения аварий на магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей на территории федерального округа

4.2.2.1. Общая информация о магистральных трубопроводах горючих газов и жидкостей

4.2.2.2. Характеристика магистральных трубопроводов горючих газов и жидкостей

4.2.2.3. Основные характеристики газовых месторождений

4.2.2.4. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

4.2.3. Расчет индивидуального риска с использованием САУР

4.3. Риски возникновения ЧС на объектах, обслуживаемых военизированными горноспасательными частями МЧС России (далее — ВГСЧ МЧС России)

4.3.1. Общие сведения о количестве объектов, обслуживаемых ВГСЧ МЧС России

4.3.2. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5. Риски возникновения ЧС природного характера

5.1. Риски возникновения природных пожаров на территории федерального округа

5.1.1. Общая характеристика рисков возникновения природных (лесных, торфяных, ландшафтных) пожаров

5.1.2. Сведения по водным объектам, пригодным для забора воды воздушными судами

5.1.3. Сведения о лесных угодьях, находящихся на территории федерального округа

5.1.4. Сведения о торфяных месторождениях, находящихся на территории федерального округа

5.1.5. Долгосрочный прогноз природной пожарной опасности на территории федерального округа

5.1.6. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.1.7. Расчет индивидуального риска с использованием САУР

5.2. Риски подтопления (затопления) на территории федерального округа

5.2.1. Риск весеннего половодья

5.2.1.1. Возможная обстановка, связанная с рисками весеннего половодья

5.2.1.2. Сведения о населенных пунктах, попадающих в вероятную зону подтопления (затопления)

5.2.1.3. Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, мостах, попадающих в вероятную зону затопления (подтопления)

5.2.1.4. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий ЧС

5.2.1.5. Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения

5.2.1.6. Расчет эвакуации населения

5.2.1.7. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для ликвидации ЧС

5.2.1.8. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения

5.2.1.9. Долгосрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории федерального округа

5.2.1.10. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.2.2. Риск наводнений, формируемый интенсивными дождями и таянием снега в горах

5.2.2.1. Возможная обстановка, связанная с рисками наводнений, формируемыми интенсивными дождями и таянием снега в горах

5.2.2.2. Сведения о населенных пунктах, попадающих в вероятную зону подтопления (затопления)

5.2.2.3. Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, мостах, попадающих в вероятную зону затопления (подтопления)

5.2.2.4. Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения

5.2.2.5. Расчет эвакуации населения

5.2.2.6. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для ликвидации ЧС

5.2.2.7. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения

5.2.2.8. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.2.3. Риск затопления (подтопления), формируемый другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами)

5.2.3.1. Возможная обстановка, связанная с рисками затопления (подтопления), формируемыми другими гидрологическими явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами)

5.2.3.2. Сведения о населенных пунктах, попадающих в вероятную зону подтопления (затопления)

5.2.3.3. Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, мостах, попадающих в вероятную зону затопления (подтопления)

5.2.3.4. Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения

5.2.3.5. Расчет эвакуации населения

5.2.3.6. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для ликвидации ЧС

5.2.3.7. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения

5.2.3.8. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.2.4. Риск катастрофического затопления вследствие аварии на гидротехнических сооружениях (далее — ГТС)

5.2.4.1. Возможная обстановка, связанная с риском катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС

5.2.4.2. Перечень потенциально опасных ГТС

5.2.4.3. Сведения о населенных пунктах, попадающих в вероятную зону подтопления (затопления)

5.2.4.4. Сведения об объектах экономики, ПОО, скотомогильниках, магистральных газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах, линиях электропередач, автодорогах, железных дорогах, мостах, попадающих в вероятную зону затопления (подтопления)

5.2.4.5. Силы и средства, предназначенные для эвакуации населения

5.2.4.6. Расчет эвакуации населения

5.2.4.7. Резервы материальных и финансовых средств, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения

5.2.4.8. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.2.5. Расчет зон подтопления по максимальным показателям за период наблюдения с использованием САУР

5.3. Риски возникновения землетрясений

5.3.1. Общая характеристика риска возникновения землетрясения

5.3.2. Карта-схема сейсморайонирования федерального округа

5.3.3. Сведения о сейсмологических станциях на территории федерального округа

5.3.4. Количество зданий по типам (международная модифицированная сейсмическая шкала MMSK-86)

5.3.5. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.3.6. Расчет индивидуального риска с использованием САУР

5.4. Риски возникновения геологических опасных явлений (оползней, селей, обрушение горных пород)

5.4.1. Сведения о селе- и оползнеопасных участках

5.4.2. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.4.3. Расчет индивидуального риска с использованием САУР

5.5. Риски возникновения метеорологических опасных явлений (лавин)

5.5.1. Общая характеристика рисков возникновения опасных геологических явлений (лавин)

5.5.2. Характеристика лавиноопасных участков

5.5.3. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

5.6. Долгосрочный прогноз

6. Риски возникновения ЧС биолого-социального характера на территории федерального округа

6.1. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей

6.1.1. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям (СЭП)

6.1.2. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

6.2. Риски заболевания сельскохозяйственных (далее — с/х) животных и растений

6.2.1. Общие сведения о скотомогильниках

6.2.2. Сведения по заболеваниям с/х животных

6.2.3. Сведения по заболеваниям с/х растений

6.2.4. Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС

7. Информационно-справочные материалы

7.1. Информационно-справочные материалы по силам и средствам МЧС России

7.1.1. Информационно-справочные материалы по силам и средствам аэромобильной группировки МЧС России по субъектам Российской Федерации

7.1.2. Информационно-справочные материалы по силам и средствам спасательных воинских формирований МЧС России центрального подчинения

7.1.3. Информационно-справочные материалы по силам и средствам учреждений высшего профессионального образования МЧС России

7.1.4. Информационно-справочные материалы по силам и средствам и местам базирования авиации МЧС России

7.1.5. Информационно-справочные материалы по силам и средствам пожарной охраны

7.2. Информационно-справочные материалы по резервам материальных средств на территории федерального округа и субъектов Российской Федерации

7.3. Информационно-справочные материалы по организации оповещения и информирования

7.3.1. Сведения по функционированию технических средств ОКСИОН

7.3.2. Информационно-справочные материалы по средствам массовой информации, с которыми осуществляется взаимодействие

7.3.3. Информационно-справочные материалы по информационным подразделениям органов исполнительной власти, учреждений и организаций, с которыми осуществляется взаимодействие

7.4. Организация взаимодействия на территории федерального округа с приграничными субъектами сопредельных государств

7.5. Сведения по особо охраняемым природным территориям (далее — ООПТ) на территории федерального округа

7.6. План прикрытия автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения

7.7. Обеспеченность территории специальным вооружением и техникой

7.7.1. Общие сведения по воздушным судам функциональной и территориальной подсистемы РСЧС (далее — Ф и ТП РСЧС), способным выполнять задачи по тушению пожаров с использованием водосливного устройства (далее — ВСУ)

7.7.2. Общие сведения по беспилотным летательным аппаратам Ф и ТП РСЧС, способным выполнять задачи по мониторингу района ЧС

7.7.3. Сводные данные по наличию пенообразователей на территории федерального округа

7.7.4. Сводные данные по наличию ПХС и видеокамер на территории федерального округа

7.7.5. Сводные данные по наличию боновых заграждений на территории федерального округа

7.7.6. Сведения по наличию плавающих транспортных средств в Ф и ТП РСЧС

7.7.7. Сведения по наличию инженерной техники

Источник: bazanpa.ru

МЧС России внедряет информационные технологии

Для технологичного решения таких задач как прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2020 году успешно апробированы мобильные приложения «Термические точки» и информационная система «Атлас опасностей и рисков». С этого года они доступны на всей территории нашей страны.

Так, информационная система «Атлас опасностей и рисков» содержит данные о различных природных и техногенных опасностях и угрозах, актуальных для регионов России на текущий момент. Среди них, к примеру, природные пожары, паводки, наводнения, нарушения энергоснабжения населенных пунктов и транспортного сообщения, эпидемии и прочие. В дальнейшем информация будет пополняться и обновляться. Публичная честь сервиса доступна гражданам в сети Интернет.

В «Атлас опасностей и рисков» интегрировано мобильное приложение «Термические точки». Оно содержит информацию о термических аномалиях, выявленных с помощью космического мониторинга на территории России, оперативно поступает к заинтересованным службам и ответственным за безопасность территорий должностным лицам. Так они предупреждаются об угрозе возникновения природных пожаров и их возможном переходе на населенные пункты. Оперативность доведения информации экономит время: быстрее удается принять управленческие решения, рассчитать необходимые силы, средства и незамедлительно приступить к выполнению необходимых мероприятий.

Только за время опытной эксплуатации мобильного сервиса в 2020 году с его помощью уже удалось предотвратить ряд серьезных пожаров вблизи населенных пунктов. Из 150 тыс. термоточек свыше 46 тыс. находились в опасной близости от населенных пунктов. Внедрение в постоянное пользование информационных сервисов позволит сократить количество пострадавших, снизить материальный ущерб, в частности за счет раннего обнаружения термоточек, и повысит оперативность реагирования на возникающие природные и техногенные угрозы.

Развивается система космического мониторинга, позволяющая оперативно получать данные дистанционного зондирования Земли. Так, в Якутии успешно проведена опытная эксплуатация мобильного приемо-передающего комплекса, позволяющего закрывать всю Арктическую зону РФ. Уже сейчас ведомство имеем возможность до четырех раз в сутки получать со спутников информацию о термических аномалиях на всей территории России.

В 2020 году разработана Программа цифровой трансформации МЧС России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – ВПЦТ МЧС России). Она одобрена президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, позже документ был утвержден распоряжением МЧС России.

Целью цифровой трансформации МЧС России является повышение эффективности деятельности за счет внедрения цифровых технологий. Для этого необходимо создать новые бизнес-модели и сформировать новый подход к управлению данными. Реализуются направления по цифровому моделированию, внедрению цифровых технологий и платформенных решений. Создание цифровой среды направлено на снижение рисков, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Цифровая трансформация МЧС России позволит усовершенствовать механизмы госуправления и обеспечит предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, сведений в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. К примеру, с этого года правообладатели объектов могут самостоятельно оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к соответствующей категории риска, воспользовавшись специальным «калькулятором», который размещен на официальном интернет-портале МЧС России.

Немаловажно отметить и задачу цифровой трансформации межведомственного взаимодействия. Участники всех уровней РСЧС должны иметь доступ к единому информационному пространству для оценки зон, вероятности и возможного ущерба, сокращения времени принятия решения, повышения оперативности, безопасности. С этой целью прорабатывается создание специальной межведомственной информационной системы и инфраструктуры, а также внедрение в работу современных информационных технологий и инструментов глубокой аналитики. При этом стоит отметить, что возрастает роль кибербезопасности и мы предусматриваем ее обеспечение на всех уровнях и направлениях.

Материал подготовлен на основании информации пресс-службы МЧС России, предоставленной в ответ на запрос журнала RUБЕЖ

Фото — сайт ГУ МЧС России

Источник: ru-bezh.ru