Во время революции в России, в 1906 году, в правительстве появилась новая фигура – Петр Аркадьевич Столыпин. Он занял почти одновременно два очень важных поста: был министром внутренних дел (с 26 апреля 1906 г.) и председателем Совета министров (с 8 июля 1906 г.). Как министр внутренних дел он должен был подавлять революцию, а как председатель Совета министров – проводить реформы, чтобы успокоить народ.

Столыпин происходил из старинной и состоятельной дворянской семьи, владевшей крупными поместьями в разных губерниях России. С отличием окончил физико-математический факультет Петербургского университета и в качестве юриста начал свою служебную карьеру в министерстве внутренних дел.

Он был человеком решительным, бескомпромиссным, убежденным монархистом и сторонником «твердой власти». В 1903 году Столыпин был назначен губернатором в наиболее беспокойную Саратовскую губернию. Сумел прекратить там беспорядки. Его твердость и решительность были оценены в «верхах» и обеспечили ему путь к министерским постам. Карьера Столыпина длилась всего лишь 5 лет.

Россия после революции. Реформы Столыпина. Видеоурок по истории России 11 класс

В 1911 году он был убит.

Девиз Столыпина: сначала успокоить народ, а затем проводить реформы, чтобы Россия заняла достойное место среди наиболее развитых стран мира. За два месяца на Столыпина было совершено 11 покушений. 12 августа 1906 года от взрыва на даче на Аптекарском острове в Петербурге погибли около 30-ти человек и столько же были ранены. Тяжело ранены были 14-летняя дочь и 3-х летний сын Столыпина.

В ответ на этот акт террористов через неделю Столыпин подписал указ от 19 августа 1906 года о введении военно-полевых судов в губерниях, объявленных на чрезвычайном положении. По этому указу в пределах 48 часов должен был совершаться суд над террористами и исполняться приговор. Виселицы в народе прозвали «столыпинскими галстуками». За 6 месяцев после указа Столыпина по заключениям военно-полевых судов было вынесено более 1100 смертных приговора террористам.

Еще через неделю, 24 августа 1906 года, Столыпин предложил и опубликовал правительственную программу реформ, в которой сочетались следующие направления:

- обеспечение социальной стабильности и правопорядка (успокоить страну при помощи чрезвычайных мер)

- проведение аграрной реформы (начать немедленно, не дожидаясь созыва Государственной Думы)

- преобразования в политической и социальной сферах:

- о свободе вероисповедания,

- о гражданском равноправии,

- о введении всеобщего начального обучения и улучшении материального положения народных учителей,

- о полицейской реформе (установить точную сферу деятельности полиции),

- о реформе местного самоуправления (ввести его в Прибалтике, в Западном крае, в царстве Польском),

- о реформе рабочего законодательства (ненаказуемость экономических стачек; государственное страхование рабочих; сокращение продолжительности рабочего дня; снижение норм малолетним детям, организация врачебной помощи и др.)

- К 1916 году выделилось из общины до 25% крестьян.

- Хуторское хозяйство завели более 10% крестьян. Возникли крепкие фермерского типа хозяйства.

- Крестьяне купили почти 10 млн. десятин земли у помещиков (1 десятина = 1,009 га).

- Увеличились посевные площади, и выросла урожайность. Накануне первой мировой войны сельское хозяйство переживало полосу подъема. Средний ежегодный сбор всех хлебов, вместо обычных в предыдущие десятилетия 2 – 2,5 миллиарда пудов, достиг в 1909-1913 годах 4 миллиарда пудов.

- Увеличилось применение тракторов, с/х машин.

- Большая часть (примерно 80%) крестьян-переселенцев прижилась на новом месте. Там стали создаваться кооперативы.

- Реформа ускорила расслоение крестьянства – необходимое условие для создания рынка наемной силы.

- До 20% крестьян-переселенцев не прижились на новом месте и вернулись в родные места.

- Крестьяне, у которых было мало земли, сопротивлялись переходу на хутора и отруба, так как:

- Земледелие зависело от капризов погоды. Получив надел в одном отрубе, крестьянин оказывался во власти стихии. Он разорялся в первый же засушливый год, если его отруб был на высоком месте, или в дождливый год, если отруб был в низине. Только большой отруб, расположенный в разных уровнях мог гарантировать ежегодный средний урожай.

- В южных и юго-восточных губерниях широкому распространению хуторов препятствовали трудности с водой.

- В центрально-черноземных губерниях главным препятствием к созданию хуторов было крестьянское малоземелье. Хутор в 2-3 десятины не открывал никаких хозяйственных перспектив, кроме неминуемого полного разорения.

- Многие крестьяне не хотели уходить из общины, боялись лишиться помощи общины в борьбе за выживание. Общинная психология оказалась у крестьянства сильнее, чем полагали власти.

- Крестьяне-общинники устраивали погромы хуторян-фермеров: поджигали фермерские хозяйства, травили скот, уничтожали посевы, ломали инвентарь. Только за 1909-1910 гг. зафиксировано 11 тысяч фактов поджога хуторских хозяйств.

- Помещики были возмущены тем, что Столыпин решил расширить права кулаков и сделать их опорой самодержавия.

- Крестьяне были недовольны малоземельем, и что им не отдали помещичьи земли.

- Либералы не могли простить Столыпину военно-полевых судов. Для революционных партий Столыпин навсегда остался душителем революции.

- Рабочие были недовольны тем, что Столыпин увлекся аграрными преобразованиями и упустил проблему социального обеспечения рабочих.

- Промышленные круги видели в правительственной политике перекос в сторону сельского хозяйства.

- Курс Столыпина перестал поддерживать Николай II.

Источник: studfile.net

Столыпинские реформы | История России #8 | Инфоурок

Столыпинская программа преобразований в России.

Политику правительства после поражения революции 1905-1907 гг. определял, прежде всего, П.А. Столыпин — председатель Совета Министров с 1906 по 1911 гг. Его программа преобразований, опубликованная 24 августа 1906 г., включала систему чрезвычайных мер, направленных на стабилизацию положения в стране, и аграрные преобразования.

П. А. Столыпин объявил в некоторых районах страны военное положение, ввел военно-полевые суды, приговоры которых приводились в исполнение в течение 24 часов. За 1906-1907 гг. к разным видам наказаний были приговорены 18 тыс. человек, в административном порядке, без суда высланы не менее 75 тыс. человек. Именно в эти годы П. А. Столыпину была дана кличка «вешатель».

В год при нем казнили в среднем 995 человек. До этого с 1826 по 1906 г. в России было казнено всего 984 человека (в среднем 11 в год). И потому в сознании людей политика П. А. Столыпина воспринималась как политика репрессий. В Государственной Думе депутат Ф.И. Родичев назвал виселицу «столыпинским галстуком».

Л.Н. Толстой выступил против казней со статьей «Не могу молчать», поводом к которой послужила казнь в Херсоне 12 крестьян.

Столыпинская аграрная реформа

Определяющим моментом реформаторской деятельности П.А. Столыпина стала перестройка отношений собственности в сельском хозяйстве. Ставка делалась не на ликвидацию помещичьего землевладения, а на создание и укрепление частной крестьянской собственности на землю путем разрушения общины.

Цели реформы:

• социально-политическая — создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких собственников, выделив их из основной массы крестьянства и противопоставив ей; крупные хозяйства должны были стать препятствием на пути нарастания революционных преобразований в деревне;

• социально-экономическая — разрушить общину, насадить частное хозяйство в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы отправить в город, где его поглотит растущая промышленность;

• экономическая — обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать отставание от передовых стран.

Началом реформ можно считать указ от 9 ноября 1906 г., который поощрял выход крестьян из общины для создания отрубного или хуторского1 хозяйства. Новым шагом стал закон от 14 июня 1910 г., предусматривавший обязательность ликвидации общины там, где не проходили переделы земли с 1863 г. Одновременно шел административно-бюрократический нажим на крестьян, чтобы ускорить разрушение общины.

Основные мероприятия аграрной реформы Расширение деятельности Крестьянского банка, созданного еще в 1882 г. для посреднических операций при продаже помещичьей земли крестьянам. До 1907 г. основную часть земель (97%) банк продавал общинам и товариществам. Во время же реформы банк преимущественно продавал земли отдельным домохозяевам. Банком проводилась покупка земель и последующая их распродажа крестьянам на льготных условиях. Всего за годы реформ крестьяне с помощью банка приобрели 10 млн. десятин земли.

Разрушение общины и развитие частной собственности. Для этого была разработана целая система хозяйственно-правовых мер по регулированию аграрного сектора экономики. С 1906 г. провозглашалось преобладание факта единоличного владения землей над юридическим правом пользования. С 1 января 1907 г. были отменены выкупные платежи.

Организация массового переселения крестьян за Урал. Переселенцы освобождались на несколько лет от налогов, получали в собственность землю (15 га на главу семьи и 45 га на остальных членов семьи) и денежное пособие — 200 руб. на семью. В 1906-1913 гг. за Урал переселилось 2 792,8 тыс. крестьян. Развитие кооперативного движения.

Много внимания уделялось кредитной кооперации, потому что ссуды Крестьянского банка не могли полностью удовлетворить спрос крестьян. Правительство стимулировало кооперативное движение за счет создания квалифицированных кадров инспекторов мелкого кредита Сельские кредитные товарищества, накопив собственный капитал, развивались самостоятельно. Создавались молочные и маслодельные артели, потребительские лавки. Кооперативное движение укрепило основу мелкотоварного крестьянского хозяйства.

Агрокультурные мероприятия. Крестьянам оказывалась экономическая помощь, в том числе и по линии предоставления льготных кредитов на аграрные мероприятия. Организовывались учебные курсы, в деревни направлялись агрономы.

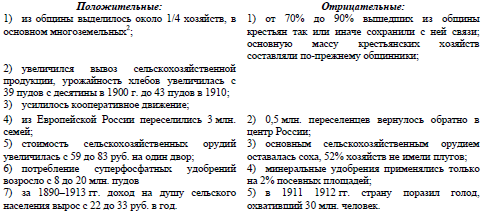

Оценивая итоги аграрной реформы, необходимо учитывать как ее положительные, так и отрицательные аспекты.

Безусловно, реформа стала значительным шагом в развитии России по капиталистическому пути. Реформа резко изменила структуру общества. Процесс дифференциации в деревне привел к наплыву в город чернорабочих, что способствовало снижению заработной платы у всех рабочих, а значит, к ухудшению их положения и росту революционности. Кроме того, «новые хозяева» становились конкурентами и кулаку, и помещику и вызывали враждебное отношение у разоряющихся крестьян.

Реформа пыталась соединить несоединимое: создать фермерские хозяйства, но наряду с этим обеспечить за счет казны устройство малоземельных крестьян путем обширной программы переселений. С одной стороны, опора «на сильных», инициативных, с другой — поддержка «слабых» за счет казны.

Масштабность такой задачи требовала времени, средств и консолидации всех политических сил, чего как раз и не было в России. В этом заключается одна из основных причин того, что реформа так и не достигла своей цели. П. А. Столыпин говорил, что для удачи реформы потребуется минимум 20 лет спокойной жизни, а она длилась 8 лет, которые были далеко не спокойными. Еще одно слабое место реформы заключалось в том, что П. А. Столыпин стремился оставить помещичьи земли неприкосновенными.

Таким образом, реформа не смогла снять остроту земельного вопроса и создать слой зажиточных крестьян. Стремление П.А Столыпина приспособить феодальную форму правления к развивающимся буржуазным отношениям подвергалось все большим нападкам слева и справа. Правым был нужен Столыпин — «успокоитель», в Столыпине-реформаторе они не нуждались.

Поэтому часть его законопроектов, прошедших через Думу, отклонялась Государственным Советом (о расширении бюджетных прав Думы, усовершенствовании судопроизводства и т.д.). В результате из 43 обещанных реформ были частично осуществлены 10. К осени 1911 г. отставка П.А. Столыпина была предрешена, но 1 сентября 1911 г. он был убит в Киеве Д. Богровым, анархистом и агентом охранки.

После смерти П.А. Столыпина в стране не нашлось сил, способных продолжить политику реформирования.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Самое популярное на сайте:

Кривые безразличия Чтобы ответить на вопрос, как обеспечить максимальное удовлетворение от покупки при ограниченном бюджете, мы должны знать, какой из.

Распределения Максвелла и Больцмана На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла).

Типы требований к пользовательскому интерфейсу Требования к пользовательскому интерфейсу могут быть разбиты на две группы.

Глобальная компьютерная сеть Internet Глобальные компьютерные сети Глобальная сеть — это протяженная коммуникационная сеть связи.

Работы и услуги как объекты гражданского права. Информация. Под работами понимаются действия, направленные на достижение материального результата, который может состоять в создании вещи, ее.

Источник: studopedia.ru

Реформы Столыпина. Кратко

Реформы Столыпина — неудачная, встретившая сопротивление российского общества, попытка председателя совета министров Российской империи Петра Алексеевича Столыпина (должность занимал с 1906 по 1911 годы) создать в России условия для её более мощного экономического роста при сохранении самодержавия и существующего политического и социального порядка

Столыпин (1862-1911)

Русский государственный деятель, занимал посты губернатора Саратовской, Гродненской губерний, министра внутренних дел, премьер-министра.

«Он был высок ростом, и было нечто величественное в его осанке: внушителен, одет безукоризненно, но без всякого щегольства, говорил достаточно громко, без напряжения. Его речь плыла как-то поверх слушателей. Казалось, что она, проникая через стены, звучит где-то на большом просторе. Он говорил для России.

Это очень подходило к человеку, который если не «сел на царский трон», то при известных обстоятельствах был бы достоин его занять. Словом, в его манере и облике сквозил всероссийский диктатор. Однако диктатор такой породы, которому не свойственны были грубые выпады. (Возглавив правительство), Столыпин выдвинул как программу действий правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью — с другой. Отпор революции, покровительство эволюции — таков был его лозунг» (В. Шульгин «Годы»)

Причины реформ Столыпина

— Первая русская революция (1905-1907) обнажила массу проблем, мешающих России стать мощной капиталистической страной

— Революция породила анархию, с которой необходимо было бороться

— В правящем классе России имелось слишком разное понимание путей развития государства

Проблемы России в начале ХХ века

- Допотопные аграрные отношения

- Недовольство своим положение рабочих

- Безграмотность, необразованность народа

- Слабость, нерешительность власти

- Национальный вопрос

- Существование агрессивных, экстремистских организаций

Цель реформ Столыпина была в превращении России эволюционным путем в современную, развитую, сильную, капиталистическую, державу

Реформы Столыпина. Кратко

— Аграрная реформа

— Реформа судопроизводства

— Реформа местного самоуправления в Западных губерниях

Реформа судопроизводства выразилась в учреждении военно-полевых судов. Столыпин принял Россию в период смуты.

Государство, которое руководствовалось прежним законодательством, не справлялось с валом убийств, грабежей, бандитизма, разбойных нападений, террористических атак. «Положение Совета министров о военно-полевых судах» позволяло осуществлять разбирательства по поводу нарушения законов в ускоренном порядке. Судебное заседание проводилось без участия прокурора, адвоката, без свидетелей защиты при закрытых дверях. Приговор должен был выноситься не позже чем через 48 часов и в течение 24 часов приводиться в исполнение. Военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора, казнено было 683 человека.

Современниками было замечено, что люди, чьи портреты создавал Репин, а считался он популярным портретистом, тотчас оставляли этот мир. Написал Мусоргского – тот умер, Пирогова – последовал примеру Мусоргского, умерли Писемский, пианистка Мерси де Аржанто, только собрался изобразить Тютчева, он заболел и вскоре скончался. «Илья Ефимович! – обратился как-то в шутку к художнику литератор Ольдор – напишите, пожалуйста, Столыпина» (из воспоминаний К. Чуковского)

Реформа местного самоуправления в Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Подольской губерниях состояла в том, чтобы разделить избирательные съезды и собрания на два национальных отделения польское и непольское, так чтобы непольское отделение избирало большее количество земских гласных.

Реформа вызвала критику не только депутатов Государственной Думы, но и министров правительства. Только император Николай II поддержал Столыпина. «Столыпин был неузнаваем. Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла. Он и сам, видимо, чувствовал, что все вокруг него, молча или открыто, настроены враждебно» (В. Н. Коковцов «Из моего прошлого»)

Аграрная реформа

Цель

- Преодоление в русской деревне патриархальных отношений, мешающих развитию капитализма

- Ликвидация социальной напряженности в аграрном секторе экономики

- Повышение производительности крестьянского труда

Методы

- Предоставление права крестьянину выхода из крестьянской общины и закрепление за ним надела земли в частной собственности

Крестьянскую общину составляли крестьяне, ранее принадлежавшие одному помещику и проживавшие в одном селении. Вся крестьянская надельная земля находилась в собственности общины, которая регулярно перераспределяла землю между крестьянскими хозяйствами в зависимости от размера семей.

Луговые, пастбищные земли и леса не разделялись между крестьянами и находились в совместном владении общины. Община могла в любое время изменить размеры участков крестьянских семей сообразно изменившемуся количеству работников и способности уплачивать подати. Государство имело дело только с общинами и размер налогов и сборов, собираемых с земель, также рассчитывался для общины в целом. Все члены общины были связаны круговой порукой. То есть община несла коллективную ответственность за уплату всех видов налогов всеми своими членами.

- Предоставление права крестьянину продавать и закладывать свои наделы и передавать их по наследству

- Предоставление крестьянам права создания обособленных (вне пределов деревни) хозяйств (хуторов)

- Выдача Крестьянским банком ссуды крестьянам под залог земли сроком на 55,5 лет для покупки земли у помещика

- Льготное кредитование крестьян под залог земли

- Переселение малоземельных крестьян на казённые земли в малообжитых районах Урала и Сибири

- Государственная поддержка агрономических мероприятий, направленных на усовершенствование труда и повышение урожайности

Итоги

- 21 % крестьян вышли из общины

- 10 % крестьян предприняли попытку выделиться в хутора

- 60 % переселенцев в Сибирь и на Урал достаточно быстро вернулись обратно в свои деревни

- К противоречиям между крестьянами и помещиками-землевладельцами добавились противоречия между вышедшими и оставшимися в общине

- Ускорился процесс классового расслоения крестьянства

- Увеличение количества городского плебса, вызванное выходом крестьян из общины

- Рост числа кулаков (сельских предпринимателей, буржуазии)

- Рост сельскохозяйственного производства за счет расширения посевных площадей и применения техники

Только сегодня действия Столыпина названы правильными. При его жизни и во время Советской Власти аграрная реформа критиковалась, хотя не была доведена до конца. Ведь и сам реформатор считал, что итог реформе следует подводить не раньше, чем через «двадцать лет покоя внутреннего и внешнего»

Реформы Столыпина в датах

- 1906, 8 июля — Столыпин стал премьер-министром

- 1906, 12 августа — покушение на Столыпина, организованное эсерами. Он не пострадал, но погибли 27 человек, двое детей Столыпина были ранены

- 1906, 19 августа — учреждение военно-полевых судов

- 1906, август — передача удельных и части казенных земель в ведение Крестьянского банка для продажи крестьянам

- 1906, 5 октября — указ о предоставлении крестьянам одинаковых с другими сословиями прав в отношении государственной службы, свободы избрания места жительства

- 1906, 14 и 15 октября — указы, расширявшие деятельность Крестьянского земельного банка и облегчавшие условия покупки земли крестьянами в кредит

- 1906, 9 ноября — указ, позволяющий крестьянам выходить из общины

- 1907, декабрь — ускорение поощряемого государством процесса переселения крестьян в Сибирь и на Урал

- 1907, 10 мая — выступление Столыпина перед депутатами Думы с речью, содержавшей развернутую программу реформ

«Основная мысль этого документа состояла в следующем. Есть периоды, когда государство живет более или менее мирною жизнью. И тогда внедрение новых законов, вызванных новыми потребностями, в толщу прежнего векового законодательства проходит довольно безболезненно. Но есть периоды другого характера, когда в силу тех или иных причин общественная мысль приходит в брожение.

В это время новые законы могут идти вразрез со старыми и требуется большое напряжение, чтобы, стремительно двигаясь вперед, не превратить общественную жизнь в некий хаос, анархию. Именно такой период, по мнению Столыпина, переживался Россией.

Чтобы справиться с этой трудной задачей, правительству необходимо было одной рукой сдерживать анархические начала, грозящие смыть все исторические устои государства, другою — в спешном порядке строить леса, необходимые для возведения новых зданий, продиктованных назревшими нуждами. Другими словами, Столыпин выдвинул как программу действий правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью — с другой. Отпор революции, покровительство эволюции — таков был его лозунг. Не углубляясь на этот раз в комплекс мероприятий по борьбе с революцией, то есть пока что не угрожая никому, Столыпин занялся изложением реформ, предлагаемых правительством в направлении эволюционном» (В. Шульгин «Годы»)

- 1908, 10 апреля — закон об обязательном начальном образовании с поэтапным введением в течение 10 лет

- 1909, 31 мая — Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии

- 1909, октябрь — Россия вышла на первое место в мире по производству и экспорту зерна

- 1910, 14 июня — Дума приняла закон, расширяющий возможности выхода крестьян из общины

- 1911, январь — студенческие волнения, ограничена автономия университетов

- 1911, 14 марта — введение земств в западных губерниях

- 1911, 29 мая — новый закон, ещё более упрощающий выход крестьян из общины

- 1911, 1 сентября (ст. ст.) — покушение на Столыпина

«Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру… Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:

— Смотрите! Он сел прямо на пол!

— Кто?

— Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!

Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать.

Вокруг Столыпина было пусто. По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь. Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот.

Из ложи бенуара спрыгнул вниз офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа.

— Очистить галерку! — сказал у меня за спиной жандармский офицер.

Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли. Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Боже, царя храни».

— Он убил Столыпина, — сказал мне шепотом Фицовский.

— Не разговаривать! Выходить немедленно из театра! — крикнул жандармский офицер.

Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями. Площадь была пуста. Цепи конных городовых оттеснили толпы, стоявшие около театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятясь, нервно перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков. Пропел рожок.

К театру размашистой рысью подкатила карета «скорой помощи». Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр. Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались.

Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы. (Террориста) звали Багров. На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал: — Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем» (Паустовский «Далекие годы»)

Источник: chtooznachaet.ru