В настоящее время в школе представлены 3 системы начального образования, базирующиеся на традиционной системе обучения, а также теориях, разработанными отечественными учеными Выготским, Занковым, Элькониным, Давыдовым.

Все системы направлены на интеллектуальное и нравственной развитие учащихся.

Выготский: «педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития.

Обучение хорошо только тогда, когда оно идет впереди развития».

Скачать:

Предварительный просмотр:

С истемы Р азвивающего О бучения, И спользуемые В Ш коле

В настоящее время в школе представлены 3 системы начального образования, базирующиеся на традиционной системе обучения, а также теориях, разработанными отечественными учеными Выготским, Занковым, Элькониным, Давыдовым.

Все системы направлены на интеллектуальное и нравственной развитие учащихся.

Выготский: «педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития.

Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова

Обучение хорошо только тогда, когда оно идет впереди развития».

Система Л.В. Занкова

Исходные положения системы.

На основе проведенных исследований были получены следующие результаты:

- доказано положение о ведущей роли обучения в развитии: изменение построения обучения влечет за собой изменение психического облика школьников;

- выявлено, что обучение действует не прямолинейно, а преломляясь через внутренние особенности ребенка, через его внутренний мир, в результате чего каждый ребенок под влиянием одной и той же формы обучения достигает своих ступеней развития;

- введено понятие «общее развитие» как общая цель и показатель эффективности начального обучения; раскрыты линии и способы изучения общего развития школьников; показано, что до сих пор в практике не использовались огромные резервы развития ребенка;

- описание дидактических особенностей системы обучения, эффективной для общего развития школьников, и создание практических руководств для школы: программ, учебников, методических пособий.

Дидактическая характеристика системы.

Развитие ума, воли, чувств детей.

Надежная основа усвоения знаний, умений, навыков.

Учитель должен воспринимать ученика как человека со всеми его переживаниями, желаниями, интересами, человека, пришедшего в школу не только для того, чтобы получить знания, но и для того, чтобы счастливо, полноценно прожить эти годы.

Важно научиться задавать детям вопросы, требующие вариантных ответов.

Меняется отношение к дисциплине на уроке: возможен и рабочий шум, возгласы, смех, шутка.

Важны экскурсии: источник познания – природа, материальная культура, социальное окружение.

- Подход к выявлению результатов обучения.

- При подведении итогов значение придается выявлению того, как дети продвинулись в общем развитии, а не только в усвоении школьной программы.

- Отметки не выставляются. Они служат лишь инструментом для отражения итогов усвоение школьной программы, стимулирующая роль их сведена к нулю.

- Отношения между учителем и учащимися. Добрые, доверительные, наполненные положительными эмоциями.

О результативности обучения по системе.

Развивающее обучение Система Эльконина Давыдова

- Большой диапазон индивидуальных различий.

- Эффективное продвижение в психическом развитии.

- Развитие эмоционально-волевых качеств.

- Критичность.

- Способность к рефлексии, способность заглянуть вглубь самого себя, способность к самопознанию.

- Способность к самоконтролю, к саморегуляции своих действий, поступков, поведения.

- Тяготение к умственной, интеллектуальной деятельности, к деятельности, связанной с самостоятельным добыванием знаний.

- Отношение к себе как к ценности, любовь к себе, отношение к себе как к ценности выступает и как основа чувства собственного достоинства, и как основа понимания другого как ценности, основа дружелюбия, жизнелюбия.

- Чувство содружества с одноклассниками, стремление к общению, желание быть вместе, вместе проводить праздники, участвовать в совместных делах, и умение совместно проводить досуг.

Особенности обучения по системе.

- Установка учителя на задачу общего развития учащихся.

Развитие – появление в психике ребенка новообразований, не заданных напрямую обучением, а возникающих в результате внутренних, глубинных интеграционных процессов.

Общее развитие – появление таких новообразований во всех сферах психики.

Обогащение содержания образования происходит за счет:

- обогащения программ общепринятых предметов – русского языка, математики, чтения;

- включения в качестве самостоятельных новых предметов, не свойственных общепринятому начальному обучению, — географии, естествознания, истории;

- нет «главных» и «не главных» предметов, каждый направлен на общее развитие;

- увеличения удельного веса знаний, черпаемых из непосредственного воспитания окружающей действительности;

- предоставления возможности учащимся привносить свои личные знания, наблюдения, суждения в ход изучения программного материала.

- Построение обучения на основе следующих дидактических принципов: обучение на высоком уровне трудности, высокий удельный вес теоретических знаний, быстрый темп изучения программного материала, осознание школьниками процесса учения, общее развитие всех учащихся.

- Отбор содержания дальнейшего образования, отбор методов обучения, направленных на общее развитие учащихся.

Этапы получения знаний: сначала информативный , затем репродуктивный , частично поисковый , а затем только творческий этап.

Учащиеся должны изначально включаться в исследовательскую деятельность.

- Внесение изменений в организационные формы обучения.

Урок ориентирован на пробуждение самостоятельной мысли и чувств ребенка, характеру взаимоотношений между учителем и учащимися приобретает черты нестандартности, яркости, мобильности.

На первый план выходят ученики.

Домашние задания носит разнообразный, чаще индивидуальный характер.

- Характерный подход к оценке результативности обучения. Оценка дополняется оцениванием общего развития ребенка.

- Характер взаимоотношения между участниками педагогического процесса коренным образом меняется. Нужно сохранять в последующих классах тот стиль взаимоотношений, который складывается на протяжении начального обучения.

Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова

Ребенок рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.

Быть таким субъектом – значит иметь потребность в самоизменении и быть способным удовлетворять ее посредством учения, т.е. хотеть, любить и уметь учиться.

Усвоение знаний, умений и навыков – средство развития учащихся, а не самоцель.

Цель ученика – овладение способами решения задач, предусмотренными программой.

В качестве первого и важнейшего условия достижения конечной цели развивающего обучения (обеспечить развитие ученика как субъекта учения) его авторы рассматривают кардинальное изменение его содержания.

Основу содержания обучения должна составлять система научных понятий, определяющая общие способы действия в предмете, а не набор правил, регламентирующих множество способов действия при решении частных задач.

Мало задать ученику систему понятий – нужно, чтобы она была освоена им, стала реальным инструментом его учебной деятельности.

Тип учебной активности учащихся и соответствующие методы обучения.

Традиционное обучение опирается на учебную активность воспроизводящего типа .

Рассчитано на то, что ученики четко выделят и зафиксируют предложенный для усвоения способ действия, поймут его смысл и строение, сумеют более или менее точно воспроизвести его при выполнении соответствующих упражнений.

Три показателя – показ, объяснение, контроль – определяют сущность тех методов, на которые опирается традиционное обучение.

В условиях развивающего обучения учителю предстоит организовать деятельность детей, направленную на поиск способа решения возникающей перед ними задачи, т.е. поискового (творческого) типа .

Ведь как только искомый способ показан, зафиксирован, искать ученикам больше нечего.

Составляющие развивающего обучения:

- Постановка учебной задачи – начальный этап развертывания поисковой деятельности.

Придется позаботиться о том, чтобы перед учениками возникла необходимость осуществления поиска.

Стремление к поиску может возникнуть только в ситуации, обнаруживающей недостаточность, непригодность ранее усвоенных способов действия.

- Совместное решение задачи.

Конкретно-практическая задача – частный, конкретный способ решения, ориентирован на получение правильного результата именно для данной задачи.

Учебная задача – вместо поиска частного способа решения задачи, поиск обобщенного способа решения данного класса задач.

Поисковая деятельность «изнутри»:

- Учитель должен стать реальным участником совместного поиска, а не его руководителем.

- Учитель должен включиться в реальный, фактически осуществляемый учениками поиск, а не навязывать им «правильный» путь решения.

- Организация оценки найденного решения задачи.

Когда учебная задача решена, т.е. искомый способ действия установлен и зафиксирован, учителю предстоит выяснить насколько пригоден найденный способ для решения других задач.

Особенности взаимодействия учащихся.

Взаимодействие опирается на жесткое и последовательное разделение функций управления и исполнения , каждая из которых закрепляется за одной из взаимодействующих сторон, строясь по типу руководства – подчинения.

Суть: учитель ведет ученика к намеченной им цели, учащиеся следуют за учителем.

Задача учителя: максимально точно передать ученикам заданную совокупность знаний и умений; задача ученика: наиболее точно усвоить и воспроизвести то, что дается учителем.

Учитель должен решать задачу с позиции ученика, т.е. опираясь на фактически имеющиеся у учащихся знания и умения, предоставляя ученику возможность оценивать свои действия и их результаты.

Особенности работы учителя в условиях развивающего обучения определяют:

- Учитель не может организовать поисковую деятельность учащихся, задавая им готовую программу предстоящих действий. Последовательное изменение условий решаемой задачи таким образом, чтобы проанализировав их, ученики могли наметить для себя очередные шаги поиска нужного способа решения.

- Учитель учитывает не только и даже не столько результаты уже проделанной учениками работы, сколько их возможности правильно проанализировать и оценить новую ситуацию.

Роль ученика в учебно-поисковой деятельности – реализация создаваемых учителем предпосылок для осуществления поиска.

Сотрудничество учителя с учеником несовместимо ни с какими формами педагогического авторитаризма.

Суть сотрудничества: учитель не ведет ученика за собой, а лишь помогает ему определить очередную цель и отыскать оптимальный путь к ней.

В условиях развивающего обучения, опирающегося на учебно-поисковую деятельность учащихся, индивидуальная форма организации учебного процесса в любых ее вариантах оказывается неприемлемой .

Исследование предполагает сопоставление разных подходов, столкновение разных точек зрения.

Ученик должен вступить во взаимодействие не только с учителем, но и со своими одноклассниками .

Задача учителя – выявить точки зрения, помочь ученикам сформулировать их, найти нужные аргументы и контраргументы при их анализе и оценке.

Умение организовать и поддерживать коллективный учебный диалог – наиболее сложный компонент методического мастерства учителя, осуществляющего развивающее обучение.

В каждой конкретной ситуации учителю предстоит найти уникальные по содержанию и форме способы своего участия в диалоге.

Цель традиционной системы обучения – подготовить из ученика толкового исполнителя, успешно функционирующего в той или иной области жизни.

Цель развивающего обучения – становление человека в качестве субъекта – сначала отдельных элементарных действий, затем все более усложняющихся деятельностей и их систем и, наконец, жизни во всей совокупности ее проявлений.

Доступность и посильность предлагаемых программ.

Существует ли перегрузка обучающихся.

Психологические особенности младшего школьного возраста нельзя считать окончательными и неизменными.

Перестройка содержания обучения кардинально меняет картину их психического развития.

Младшие школьники не только способны усвоить сложный теоретический материал, но усваивают его значительно легче, успешнее, чем традиционные для начальной школы «правила».

Включение в обучение системы научных понятий, обеспечивающей осмысленность практических умений, которыми предстоит овладеть младшим школьникам, не только не влечет за собой дальнейшей их перегрузки, но и способствует ее устранению.

- Системный характер учебного материала позволяет существенно сократить время на его изучение.

- Перенос центра тяжести в обучении на усвоение общих принципов построения практических действий позволяет существенно сократить число упражнений, необходимых для выработки соответствующих навыков.

- Интенсивное развитие учебно-познавательного интереса как основного мотива познавательной деятельности резко снижает уровень учебной тревожности.

Программы развивающего обучения вполне посильны для учащихся младшего школьного возраста и не сопряжены с какими-либо отрицательными последствиями для их здоровья.

Развитие мышления ребенка.

Понятие становится ведущим в учебной деятельности.

Чаще приходится учитывать такие свойства вещей и явлений, которые предстают в форме научных понятий. Основное направление развития мышления в школьном возрасте – переход от конкретно-образного к абстрактно-логическому мышлению .

Эти операции анализа, содержательного обобщения, конкретизации понятия характеризуют то мышление, которое развертывается в процессе решения учебно-исследовательских задач.

Такое мышление в отличие от абстрактно-ассоциативного , остающегося по своему содержанию эмпирическим, сводящимся к оперированию заранее заданными «признаками» предмета, является теоретическим мышлением , позволяющим ученику понять сущность изучаемого предмета, определяющую закономерности его функционирования и преобразования, и тем самым принципы построения действий с этим предметом.

Возникновение и развитие теоретического мышления и является одним из первых и важнейших результатов развивающего обучения.

Развитие – процесс сугубо индивидуальный, поэтому его результаты не могут и не должны быть одинаковы у разных учеников.

Развитие восприятия, воображения и памяти.

Система развивающего обучения

Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва

Методическая разработка обсуждена на заседании методического совета 27.01.2011 г. (протокол № 3) и рекомендована для практического использования

ВВЕДЕНИЕ

«Детей надо баловать – тогда из них

вырастают настоящие разбойники».

Евгений Шварц «Снежная королева»

Система образования по своей функции нацелена на будущее развитие общества, она должна обеспечивать это будущее развитие. Соответствует ли современная организация педагогического процесса ожиданиям общества?

Одним из путей разрешения данной проблемы стало развивающее обучение.

Цель данного исследования является доказать практическую значимость системы развивающего обучения, в т.ч.:

1. проанализировать теоретические положения данного вопроса;

2. выявить практическую значимость методов развивающего обучения;

3. доказать необходимость применения развивающих методик в системе обучения и воспитания.

Гипотеза исследования: если создать систему обучения основывающуюся на законах, отражающих природу человека, по которым он живет, развивается и действует в человеческом обществе, то оно получит высокий уровень социализации личности учащихся.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Система развивающего обучения прижилась во многих учебных учреждениях России и, особенно, в системе высшего и среднего профессионального образования.

Развивающее обучение – это целостное педагогическая система, альтернативная традиционной «знаниевой» системе обучения, практиковавшейся в советский период.

Концепция развивающего обучения была разработана в 60-80г.г. под общим руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.

В последние годы внимание учителей все чаще привлекают идеи развивающего обучения, с которыми они связывают возможность принципиальных изменений в образовании.

При всем разнообразии исторически сложившихся концепций образования их роднит направленность на подготовку учащихся к самостоятельной жизни. Главной целью образования является формирование личности нового члена общества, обеспечение усвоения им определенного круга умений, знаний и навыков, которые потребуются в профессиональной общественно-политической, семейной сферах жизни.

Целью работы многих ведущих педагогов стало создание модели педагогического процесса, обеспечивающего саморазвитие личности, формирование у подрастающего поколения способностей к саморазвитию, к самопознанию, к самовоспитанию, к самосовершенствованию, через раскрытие их творческих и интеллектуальных возможностей.

Выдающийся психолог Лев Семенович Выготский на основе ряда своих исследований установил, что развитие всякой психической функции в том числе и интеллекта ребенка, проходит через зону ближайшего развития, когда ребенок умеет что-то делать лишь в сотрудничестве со взрослым, и лишь за тем переходит на уровень актуального развития, когда это действие он может выполнять самостоятельно.

Л.С. Выготский указывал, что в школе ребенок обучается не тому, что он уже может делать самостоятельно, а лишь тому, что он может делать в сотрудничестве с учителем, под его руководством, при этом главной формой обучения является подражание в широком смысле. Поэтому зона ближайшего развития является определяющей в отношении обучения и развития, и то, что ребенок сегодня может делать в этой зоне, то есть в сотрудничестве, завтра он сумеет сделать самостоятельно и, следовательно, перейдет на уровень актуального развития.

Идеи Л.С. Выготского были развиты в рамках психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гольперин, А.В. Запорожец) которая не только подтвердила реалистичность и плодотворность этих идей, но и, в конечном счете, привела к кардинальному пересмотру традиционных представлений о соотношении развития личности с обучением.

Подобный подход в контексте учебной деятельности фактически означал отказ от концепции развития ребенка как развития его познавательных функций и выдвижения на первый план его становления как субъекта разнообразных видов и форм человеческой деятельности.

Этот подход был сформулирован в начале 60-х годов Д.Б. Элькониным, который, анализируя учебную деятельность учащихся, усматривал ее своеобразие и сущность не в условии тех или иных знаний и умений, а в самоизменении ребенком самого себя как субъекта [1].

Тем самым был заложен фундамент концепции развивающего обучения, в которой ребенок рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения. Свой развернутый вид эта концепция приобрела в итоге ряда исследований, осуществленных в 60-80 г.г. под общим руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [2].

Основные понятия системы развивающего обучения можно представить следующим образом:

- Учебные заведения: Учебные заведения, внедряющие нововведения по собственной инициативе для удовлетворения растущих потребностей учащихся и учителей, преимущественно за счет внутренних резервов, с учетом новых идей и достижений педагогики. Имеющие собственное лицо.

- Цели и задачи обучения: Развитие личности. Предупреждение тупиков развития. Содействие самореализации и самоутверждению личности, формирование более совершенных межличностных и общественных отношений. Моделирование перспективных жизненных линий. Гуманизация отношений. Цели и статус определяются личностными требованиями. Формирование у учащихся желания учиться, сотрудничать, развиваться, сплоченность, взаимопонимание, уверенность.

- Принципы обучения: научные, объективные, основанные на знании и учете закономерностей жизни растущей и развивающейся личности.

- Характер деятельности: творческий, продуктивный.

- Содержание деятельности: Ценности (отношение, убеждения, мотивы деятельности). Интегрированные курсы.

- Технология педагогического процесса: Преобладание индивидуально — дифференцированных форм, творческого подхода. Ориентация на облегчение ученического и педагогического труда.

- Управление: Учащийся – субъект деятельности, источник собственного развития. Объект управления – целостная педагогическая ситуация. Поддержка личной инициативы обучающихся. Учитель – друг детей, гуманист, открытый для учащихся и ориентированный на сотрудничество. Фацилитатор.

- Стиль педагогической деятельности: демократический, поощряющий.

- Результат обучения: Активная, инициативная, развитая, раскрепощенная, доверяющая себе, уверенная в собственной правоте, жизнеспособная личность.

Система развивающего обучения появилась не на пустом месте. С появлением сознания перед человечеством возникли вопросы: как учить, чему учить, что развивать. Афоризм, приведенный как эпиграф во введении, можно дополнить следующими высказываниями. Оскар Уайльд: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми».Луиза Хей: «Лучшее, что мы можем дать нашим детям, — это научить их любить себя». Жозеф Жубер: «Детям нужны не поучения, а примеры».

В начале нашего века в Западной Европе получили распространение т.н. «новые школы», деятельность которых осуществлялась в рамках гуманистической парадигмы. Капитальное исследование этих школ в свое время выполнила Н.К. Крупская: «В настоящее время насчитывается уже довольно много «новых» школ.

В 1889 г. первая школа подобного рода была основана д-ром Редди в Англии, в Абботсхольме… Дети в «новых» школах пышут здоровьем. На умственное развитие также обращено самое серьезное внимание. Нет бессмысленной зубрежки. Самостоятельности учеников предоставлен широкий простор.

Интерес ученика, удовлетворение его потребности в активности, творчестве поставлены в центр преподавания. Внешняя дисциплина и принуждение сведены до минимума. Весь режим школы таков, что захватывает ученика целиком, способствует всестороннему развитию его личности. Совместно разумно организованная работа учит умению жить и работать совместно с другими.

Школьное самоуправление приучает к умению организовать общественную жизнь. По сравнению с обычными средними школами «новые» школы являются огромным шагом вперед».

Обратим свое внимание на это свидетельство. К величайшему сожалению в основу организации учебного процесса в советских школах были положены идеи авторитарной знаниевой парадигмы, девизом которой было: «Знания, знания любой ценой!». А ведь еще Я.А. Коменский писал, что заставлять ребенка каждый день сидеть над книгами по 6-8 часов в классе и еще столько же за домашними заданиями, является «пыткой, доводящей до обмороков и умственного расстройства», и доказывал, что учение должно быть делом «приятным и легким», занимающим в день не более 4 часов.

Что должен делать ученик, чтобы усвоить заданный ему способ решения той или иной задачи? Во-первых, ему необходимо, так или иначе, понять соответствующее правило, во-вторых, возможно более точно многократно воспроизвести предписанные им операции выполняя серию соответствующих упражнений. И на этапе понимания правила, и на этапе его применения активность ученика оказывается ограниченной заданными в правиле рамками, зафиксированным в нем способом действия, то есть она является воспроизводящей, репродуктивной активностью. Ученик как бы идет вслед за правилом, и чем более точно он воспроизведет заданный в нем маршрут, тем выше шансы достижения конечной цели.

Поисковая активность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая позволяет ученику стать реальным субъектом учения, приобретающего характер «квазиисследовательской» (В.В. Давыдов) учебной деятельности.

Учитель, если он хочет осуществлять развивающее обучение, предполагающее усвоение системы научных понятий, должен позаботится об организации адекватной этой задаче, принципиально новой для детей учебной активности. В связи с этим возникает проблема методов развивающего обучения.

Функция методов обучения, в конечном счете, состоит в том, чтоб организовать и поддерживать учебную активность учащихся, обеспечивающую достижение целей обучения.

Обучение опирается на учебную активность воспроизводящего типа. Организация такой активности предполагает, что ученики, во-первых, четко выделят и зафиксируют предложенный для усвоения способ действия; во-вторых, в той или иной степени поймут его смысл и строение; в-третьих, сумеют более или менее точно воспроизвести его при выполнении соответствующих упражнений. На обеспечение этих важнейших условий успешности воспроизводящей учебной активности учащихся и направлены усилия учителя в процессе обучения. Ему предстоит так или иначе продемонстрировать образец предлагаемого для усвоения способа решения, по возможности доходчиво объяснить его и обеспечить надежный контроль за правильностью его применения при решении тренировочных задач.

Необходимым начальным этапом развертывания поисковой деятельности является постановка перед учениками учебной задачи, требующей от них нового анализа ситуации действия, нового её понимания.

Если учителю удалось поставить перед учениками учебную задачу, то его последующие усилия должны быть направлены на организацию её решения, то есть на организацию собственно поисковой деятельности. Учитель должен включиться в поисковую деятельность учеников и организовать её «изнутри». Два условия: во-первых, учитель должен стать реальным участником современного поиска, а не его руководителем. Во-вторых, он не должен навязывать им «правильный» путь решения.

Наконец, когда учебная задача решена, учителю предстоит организовать оценку найденного решения.

Постановка учебной задачи, её совместное с учащимися решение, организация оценки найденного способа действия, таковы три составляющие того метода, который адекватен цели и содержанию развивающего обучения.

Учитель и ученик осуществляют совместный поиск, который приобретает характер совместно-распределенной деятельности.

Включаясь в совместную с учеником учебно-поисковую деятельность, учитель направляет ее, опираясь не прогностическую оценку возможностей учащегося, в соответствие с которой он перестраивает условия учебной задачи на каждом очередном этапе её решения.

Стиль учебного сотрудничества может варьироваться в достаточно широких пределах – от легко-доверительного до жестко-требовательного, но суть его всегда остается одной и той же: учитель не ведет ученика за собой, а лишь помогает ему определить очередную цель и отыскать оптимальный путь к ней.

Для того чтобы каждый отдельный ученик мог действовать как субъект учебно-поисковой деятельности, он должен вступить во взаимодействие не только с учителем, но и с другими такими же субъектами. Это значит, что быть субъектом учения ученик может, если он действует не рядом с другими учениками, но независимо от них, а вместе с ними, если его деятельность развертывается в рамках коллективного учебного диалога.

Умение организовать и поддерживать коллективный учебный диалог является, я думаю, наиболее сложным компонентом методического мастерства учителя.

Один из типов коммуникации представляет собой достаточно жестко регламентированный обмен деловой информацией, необходимой взаимодействующим субъектам для выполнения ими своих функций, за пределами которых он утрачивает какой-либо смысл, и обычно прекращается.

Совсем иной характер приобретает коммуникация в том случае, когда взаимодействуют субъекты совместно-распределенной деятельностью, связанные отношениями сотрудничества.

Теоретически система развивающего обучения оказывает существенное воздействие на развитие эмоциональной сферы учащихся. Уже сам учебный интерес, возникающий в результате рефлексивной оценки проблемной ситуации, представляет собой сложное эмоциональное переживание неудовлетворенности собой, своей некомпетентностью, спроецированное на объект действия. Именно это переживание, вызывающее состояние внутренней напряженности, побуждает ученика искать ключ к пониманию проблемной ситуации, не позволяет удовлетвориться подсказанным извне или случайно найденным способом выхода из нее.

Полагаю, что развивающее обучение формирует сначала способность к педагогическому творчеству, затем склонность к нему и, наконец, потребность в нем.

Деловая информация предполагает обмен знаниями о предмете, в то время как общение требует обмена мыслями о нем, чувствами, вызываемыми этим предметом, его оценками.

В результате обмена мыслями ученик приходит к более содержательному и глубокому пониманию ситуации, опираясь на которое, он действует и значительно увереннее, и намного успешнее. Это обстоятельство порождает заинтересованность ученика в таком обмене мыслями со своими соучениками и учителем, которое при благоприятных условиях быстро перерастает в потребность в деловом общении с партнерами по деятельности как важнейшем условии ее успешности.

Одновременно происходит интенсивное освоение важнейших коммуникативных умений, без которых общение невозможно – умение аргументировано выражать свою мысль и умение адекватно воспринимать мысли собеседника.

С введением развивающего обучения в массовую практику выявляется ряд проблем:

- Сосуществование развивающего обучения с традиционной системой в рамках одного и того же учебного заведения.

- Подготовка специалистов по развивающему обучению.

- Недостаточная разработанность технологии обучения в новой для учителя образовательной системе, где старые методы и формы работы оказываются не эффективными.

Несмотря на существующие проблемы, система развивающего обучения, актуальна и перспективна. Многие учебные заведения России освоили или приступили к освоению данной системы. С целью решения научно-практических задач развивающего обучения создана Ассоциация «Развивающее обучение», которая объединяет ученых, педагогов, психологов России, Украины, Казахстана и других стран. Можно полагать, что достижения отечественной педагогики и психологии по созданию принципиально новой системы развивающего обучения будут способствовать становлению систем образования, отвечающих реалиям XXI века, формированию новой личности: свободной, высокоразвитой интеллектуально, способной самостоятельно принимать решения.

ЛИТЕРАТУРА:

- Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения – М., 1998

- Выготский Л.С. Вопросы детской (возрастной) психологии. Собр. соч. – М., 1984

- Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986

- Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности – М., 1996

- Подласый И.П. Педагогика – М., 1999

- Подымова Л.С., Сластенин В.А. Педагогика. Инновационная деятельность – М., 1997

- Репкин Н.В. Что такое развивающее обучение? – Томск, 1993

- Фридман Л.Н., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991

- Фридман Л.Н. Проблема обучения и развития в современных условиях психологии образования. — М., журнал «Феникс» 1995, №3

- Эльконин Д.Б. Из книги: «Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков» — М., журнал «Феникс» 1995, №4

[1] Основные работы Д.Б. Эльконина по развивающему обучению см. в кн.: Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М; Педагогика, 1989.

[2] Обобщенное изложение этой концепции см.: Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М, Педагогика, 1986.

Источник: www.informio.ru

6 главных вопросов о системе Эльконина-Давыдова

В 2014 году учебные пособия для системы Занкова исключили из перечня тех, которые ФГОС рекомендует использовать в школах. Получилось, что вот уже четыре года единственной одобренной развивающей программой остается система Эльконина-Давыдова. Она существует уже более 50 лет, но всё ещё вызывает множество вопросов. Для родителей, готовых к экспериментам, мы ответили на самые распространённые.

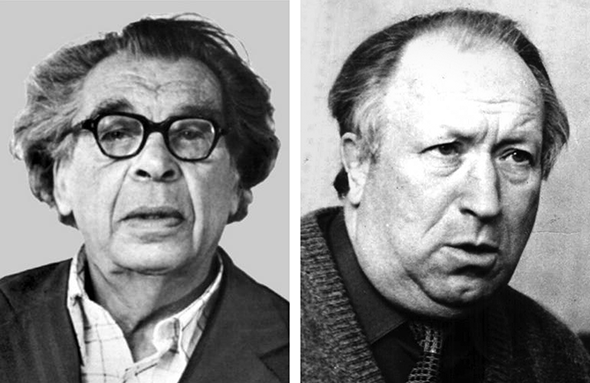

1. Кто такие Эльконин и Давыдов?

Даниил Эльконин — советский учёный, автор теории изучения детства, член-корреспондент Академии психологических наук. Свою работу он начал в Ленинградском государственном педагогическом институте. Вместе с выдающимся психологом Львом Выготским он занимался проблемами детской игры. В 1978 году вышла его монография «Психология игры», которая до сих пор остаётся базовой для детской психологии и педагогики.

Но самым большим вкладом Эльконина в советскую и мировую педагогику стала разработка и внедрение новой системы так называемого развивающего обучения. Термин ввёл Василий Давыдов — ученик Эльконина, советский педагог, психолог, вице-президент АПН СССР. Программы и учебно-методические пособия по математике, русскому языку, химии, географии и другим предметам были разработны по его теориями.

В 1959 году в московской школе № 91 была образована лаборатория, где под руководством Эльконина и Давыдова занимались исследованием возможностей младших школьников. В 1963 году она получила статус экспериментального общеобразовательного учреждения Академии Педагогических наук РСФСР. Сегодня это обычная общеобразовательная школа, но она продолжает оставаться главной площадкой развивающего обучения. В отличие от других школ (а в Москве их около десятка), здесь учат по системе Эльконина-Давыдова не только с 1 по 4 класс.

2. В чём суть системы?

Чтобы создать что-то новое, ребёнок должен сначала освоить всё то, что было разработано, узнано, придумано до него. Система развивающего обучения направлена на то, чтобы он получил этот культурный багаж.

«Школьный предмет в системе Эльконина-Давыдова — это не просто набор правил, это культурная деятельность человека, которая имеет свою историю и базовые понятия. Если ребёнок хочет прийти к культурной деятельности, то это путь. Независимо от иллюзий родителей по поводу „гуманитариев“, „технарей“, „визуалов“ и „левополушарных“ — всем, кто пройдёт этим путём, будет интересно смотреть на мир глазами химика, биолога, лингвиста», — так объясняет суть Анастасия Лобанова, методист школы № 2101, где ведётся обучение по системе Эльконина-Давыдова.

3. Чем отличается от обычной начальной школы?

Чаще всего знание в школе передаётся в готовом виде. В системе Эльконина-Давыдова учителя предлагают детям такие задания, которые позволяют самостоятельно понять основные принципы предмета, который они проходят. «Мы стремимся дать ученикам возможность почувствовать себя творцами, когда они открывают для себя, к примеру, принцип построения таблицы умножения или художественной композиции», — так объясняют суть системы родителям, которые решили отдать ребёнка в 91-ю школу.

Очень многое в развивающем обучении рассчитано на то, что задания делаются в паре, в группе. С этим связана одна из главных причин, почему детям из обычной школы бывает сложно влиться в систему Эльконина-Давыдова. Они часто оказываются не готовы к совместной работе, не умеют работать в группе без постоянного контроля учителя, воспринимают групповую работу как возможность расслабиться. Бывает, что боятся оказаться неправыми, показать, что не знают что-то.

Развивающая система Занкова: в чём суть, за что критикуют и почему исключили из школы

Детям, которые начали учиться по системе Эльконина-Давыдова, тоже бывает непросто перейти в традиционную школу. Программа начальной школы серьёзно отличается от обычной. Например, в первом классе очень долгий «добуквенный» период в изучении русского языка и долгий «дочисловой» период в изучении математики. Когда «обычные» дети складывают и вычитают в пределах десяти и закончили букварь, ученики системы Эльконина-Давыдова ещё сравнивают «больше-меньше» и учат буквы.

Система Эльконина-Давыдова не воспитывает у детей безоговорочного доверия к текстам и суждениям. Она приучает каждое мнение анализировать, задавая вопросы: «Всегда ли это так? Есть ли исключения из этого правила? Может ли быть по-другому?». Тексты в учебниках бывают сложными, неадаптированными.

Среди заданий в учебниках и рабочих тетрадях встречаются «ловушки» — намеренно сделанные ошибки

Они нужны для того, чтобы тренировать бдительность ребёнка и не позволить ему решать задачи по накатанной. Система учит его видеть чужие, а потом и свои ошибки.

Перед учителями стоит задача, чтобы у выпускников начальной школы сформировалась способность к рефлексии. Именно её считают основой теоретического мышления, которое состоит в умении отличать известное от неизвестного, понимании, каких знаний не хватает для решения задачи, и способности оценить свои действия и мысли со стороны. Учителя стремятся объяснить детям, что их точка зрения не может быть единственно верной.

Если ребёнок это освоил, значит, он обладает важным навыком — умеет учиться.

4. Правда, что в системе Эльконина-Давыдова не ставят оценки?

В школе № 91 до пятого класса детям действительно не ставят оценки в привычном понимании. Они есть в другом виде — это может быть процентная, стобалльная шкала или другие системы. Сами оценки не нужны, чтобы дать обратную связь. «Система оценивания может быть разной, зависеть от школы и педагогов.

Но главное, что критерии должны быть понятны ребёнку, он должен знать, за что он получил ту или иную оценку. Тут не важно количество баллов. Если дети бегут учителю с вопросом: „Правильно я сделал?“ — значит, они не могу оценить себя и это не очень по-давыдовски», — объясняет Дмитрий Чумаченко, учитель математики школы № 2101.

Система учит ребёнка самостоятельно оценивать свою работу, видеть улучшения, которые происходят изо дня в день. Он сосредоточен не на «тройке» или «пятёрке», а на том, что сегодня стал делать что-то лучше, чем позавчера. Этому учатся и родители, которым нужно приложить усилия, чтобы перестать мыслить классической пятибальной шкалой. К ней, кстати, относятся и все флажки, звёздочки или утята, которые иногда ставят в начальной школе вместе цифровых отметок. Грустное лицо вместе привычной «двойки» не делает систему безоценочной.

Хотя оценки до 5 класса ученикам не ставят, перевестись в обычную школу всё равно можно. В таком случае учитель просто проставляет в дневник отметки, руководствуясь принятыми критериями.

5. Кому она подходит?

Девиз системы Эльконина-Давыдова — «мы должны научить всех». Пётр Гальперин, у которого учился Давыдов, считал, что педагог должен создать особые условия для обучения. Такие, при которых ребёнок не может не приобрести нужные навыки и знания. Поэтому никто не отбирает детей в первый класс по умественным способностям, но учителя стараются встретиться и пообщаться с родителями. Ведь ценности, которые лежат в основе системы Эльконина-Давыдова, могут расходиться с ценностями семьи.

Система обучения ориентирована на любого ребёнка, но не на любого взрослого

«Родители иногда приходят, опираясь на распространённые иллюзии, и оказываются не готовы к тому, что у нас всё не так, как они привыкли. Мы обязательно проводим дни открытых дверей, мастер-классы, урок для родителей, — рассказывает Анастасия Лобанова. — Мы можем вообще не знакомиться с детьми, иногда я впервые вижу их 1 сентября. Но на родителей я должна посмотреть, убедиться, что они правильно понимают, как и зачем выстроено развивающее обучение. Несовпадение ценностей семьи и школы может сделать обучение невозможным».

Разделение на классы и свободное мышление: как иезуиты придумали идеальную систему образования

Считается, что школьники, учившиеся по системе Эльконина-Давыдова, лучше действуют в нестандартной ситуации. Они могут найти лучший способ решения проблемы, получить нужное знание, спрогнозировать развитие ситуации чаще и быстрее, чем школьники из традиционных школ. Но в тех областях, которые связаны только с усидчивостью, памятью и длительной работой, они часто показывают средние результаты.

6. За что её критикуют?

Сложность (и одновременно сила) системы Эльконина-Давыдова заключается в том, что в её основе лежат серьёзные психологические и философские основания. Помимо работ её авторов, она опирается на труды Льва Выготского, Алексея Леонтьева, Петра Гальперина, а также диалектику Гегеля и марксизм.

Учителя, привыкшие работать по традиционной системе, должны полностью переучиваться, а главное — пересматривать устоявшихся ценности и приоритеты.

Учителям сложно быть не истиной в последней инстанции, а лишь направлять

Их задача помогать в поиске, действительно стремиться научить ребёнка понимать, а не просто соответствовать формальным требованиям.

Сложно и родителям, им приходится менять свои взгляды. Например, многие современные мамы и папы хотят, чтобы ребёнок учился не сильно напрягаясь, чтобы ему было интересно. Если этого не происходит, родители винят учителя. В системе развивающего обучения считают, что ребёнок должен понимать ценность учёбы.

«Современные порывы родителей к тому, что ребёнку надо непрерывно показывать фокусы, приводят к тому, что дети не готовы к реальному научному методу. Учёба — это не только красивые опыты, когда всё взрывается и искрится. Это вдумчивое чтение текста, активная работа мысли. Она может быть интересной с самого начала, но чаще всего она станет интересной только в тот момент, когда ребёнок увидит предмет глазами культурного взрослого», — объясняет методист Анастасия Лобанова.

Ещё одна сложность для родителей — домашние задания. Они пытаются помочь и не могут — их учили по-другому. Но в системе Эльконина-Давыдова дети должны делать домашнее задание сами, это их зона ответственности. Многих родителей этому нужно специально учить.

Иллюстрации: Shutterstock (miniwide)

Источник: mel.fm