Кондратей, М. В. Развитие кадрового потенциала как стратегический приоритет предприятия / М. В. Кондратей. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 49 (339). — С. 121-123. — URL: https://moluch.ru/archive/339/76172/ (дата обращения: 11.07.2023).

Всовременных экономических условиях трудовые ресурсы становятся важным активом предприятия, способным обеспечить ему эффективное функционирование и достижение стратегических ориентиров, что требует от руководства обеспечения грамотного управления, формирования и использования кадрового потенциала, способного не только обеспечить высокую конкурентоспособность, но и принести экономический эффект от инвестиций в человеческие ресурсы.

Ключевые слова: кадровый потенциал, система адаптации, обучение и развитие персонала, кадровая политика, управление деловой карьерой.

На современном этапе экономического развития, который характеризуется нестабильной ситуации на мировых рынках, обвалом рынка нефти и сложностью торгово-финансовых отношений со всем миром по причине таможенных ограничений, остро стоит вопрос эффективного функционирования предприятий и совершенствования их организационно-экономической системы. Важная роль в обеспечении функционирования предприятия всех сфер деятельности принадлежит трудовым ресурсам, которые являются ключевым фактором производства и баланса всей производственной системы предприятия. Являясь основным фактором производства, трудовые ресурсы в сложившихся условиях требуют особого внимания, в частности, в сфере их эффективного использования, управления и развития их потенциала [4, с. 19].

Анализ кадрового потенциала организации

Развитие кадрового потенциала является составной частью кадровой политики любого предприятия и предполагает наличие системы непрерывного профессионального обучения, повышение квалификации, переподготовку кадров, внутренние программы развития, а также различные тренинги и семинары.

Тщательно продуманная и правильно организованна работа с кадровым потенциалом предприятия способна повысить эффективность его функционирования и достижения стратегических целей, что иллюстрирует рисунок 1.

![Место развития кадрового потенциала в стратегии развития предприятия [3, с. 98]](https://moluch.ru/blmcbn/76172/76172.001.png)

Рис. 1. Место развития кадрового потенциала в стратегии развития предприятия [3, с. 98]

Таким образом, развитие кадрового потенциала является составной частью стратегии развития предприятия и напрямую влияет на достижение стратегических целей и приоритетов предприятия. Кадровый потенциал занимает определяющие положение в механизме функционирования всей организации и требует от руководителей не только экономической целесообразности капиталовложений при развитии трудовых ресурсов, но и использования современных и эффективных методов развития кадрового потенциала, которые со временем, принесут свои плоды для организации.

В настоящее время, вопросы управления персоналом и его развития достаточно изучены, на предприятиях активно пользуются такими методами развития кадрового потенциала как обучение, повышение квалификации, вебинары, обучающие уроки, семинары и другие привычные методы развития персонала, однако в последнее время активно внедряется личностное развитие кадров, как наиболее эффективная составляющая кадрового потенциала [1, с. 52] (рисунок 2).

«Развитие кадрового потенциала системы СПО и его влияние на обеспечение экономики рабочими кадрами»

![Современные методы личностного развития кадрового потенциала [2, с. 95]](https://moluch.ru/blmcbn/76172/76172.002.png)

Рис. 2. Современные методы личностного развития кадрового потенциала [2, с. 95]

Применение современных методов при развитии кадрового потенциала ориентировано в первую очередь на качественное развитие персонала, так как личностные характеристики и возможности сотрудников наряду с профессиональными активно используются при решении стратегических задач предприятия.

Таким образом, стратегия развития кадрового потенциала является приоритетным направлением деятельности предприятий и организаций. От того, насколько корректно выбрана и сформулирована данная стратегия зависят результаты деятельности организации не только в системе управления кадрами, но и в масштабах всей организации.

1. Береславская В. Л. Эффективность использования трудовых ресурсов и оптимизации оплаты труда / В. Л. Береславская, Э. М. Гамова, А. А. Жубрин // Экономический анализ: теория и практика, 2018. — № 14. — С. 50–55.

2. Данькова Е. В., Осипенко Н. И. Востребованность кадрового потенциала: вопросы методологии // Вестник академии. — 2013. — № 3. — С. 91–97.

3. Травин В. В. Управление человеческими ресурсами: учеб.-практ. пособие / В. В. Травин, М. Б. Курбатова, М. И. Магура. — М.: Дело, 2009.- 128 с.

4. Шекин Г. Организация и психология управления персоналом: учебно-методическое пособие. — К.: МАУП, 2018–832 с.

Основные термины (генерируются автоматически): кадровый потенциал, повышение квалификации, развитие, ресурс, стратегия развития предприятия.

Источник: moluch.ru

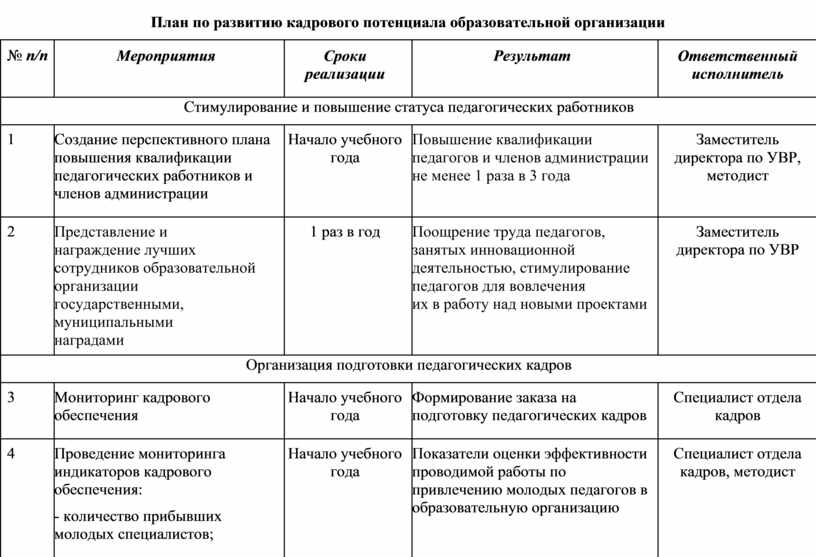

План по развитию кадрового потенциала образовательной организации

Проведение мониторинга индикаторов кадрового обеспечения:

— количество прибывших молодых специалистов;

-уровень закрепления молодых специалистов;

— количество педагогических работников в возрасте до 30 лет;

— соотношение количества педагогических работников пенсионного возраста и работников в возрасте до 30 лет;

Начало учебного года

Показатели оценки эффективности проводимой работы по привлечению молодых педагогов в образовательную организацию

Специалист отдела кадров, методист

Обеспечение молодых специалистов нормой учебной нагрузки

Начало учебного года

Соблюдение трудового законодательства

Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников

развития педагогических работников

Повышение мастерства педагога.

педагогических работников к

инновационным преобразованиям в области образования

Заместитель директора по УВР, методист

на повышение soft -компетенций педагогических работников

Организация семинаров, мастер-классов, практикумов

Сопровождение педагогов дополнительного образования в конкурсах профессионального мастерства. Увеличение

Организация методической работы

работы с педагогическим

Начало учебного года

Организация работы методических объединений. Назначение руководителей МО

Начало учебного года

Формирование системы контроля в

соответствии с приоритетами

Анализ собственного педагогического труда

методической копилки с

материалами различной тематики

Использование ресурсов открытого информационного пространства

Размещение на сайте образовательной организации материалов о лучших педагогах

Повышение престижа педагогической профессии

Ответственный за работу сайта

Участие педагогов дополнительного образования в конкурсах профессионального педагогического мастерства

Количество педагогических работников в конкурсе педагогического мастерства и результативность участия

Заместитель директора по УВР, методист

Диссеминация педагогического опыта в различных формах

Организация и проведение открытых занятий, мастер-классов, публикации в электронных и печатных изданиях, на сайте образовательной организации.

Заместитель директора по УВР, методист, педагогические работники

Работа с молодыми специалистами

Работа с молодыми специалистами

В течение учебного года

курсы повышения квалификации, консультации наставников, методистов, опытных педагогов

Заместитель директора по УВР

Участие молодых педагогов в конкурсе профессионального мастерства «Педагогическая надежда»

Количество молодых специалистов, принявших участие в конкурсах, результативность участия

Заместитель директора по УВР, методист

Создание условий для успешной профессиональной адаптации молодых специалистов через усовершенствование системы наставничества, методической работы с молодыми педагогами

Методические рекомендации по организации работы с молодыми педагогами

Заместитель директора по УВР

Введение системы стимулирования труда наставников

Формы поощрения наставничества

Развитие профессионального взаимодействия педагогов

Организация работы МО педагогов дополнительного образования

В начале учебного года

Определение МО педагогов, планирование на год, анализ работы

Организация работы круглых столов, мастер-классов, семинаров по обмену опытом работы внутри коллектива

Создание условий для распространения успешного опыта работы педагогов среди коллектива

Выступление педагогов дополнительного образования на педагогических и методических советах

Обобщение педагогического опыта, создание ситуации успеха для каждого педагога

Заместитель директора по УВР, методист

Участие педагогических работников в работе региональной инновационной площадки и работе опорного центра по развитию профессионального мастерства педагогов

В соответствии с планом работы

Организация командной работы коллектива, повышение имиджа образовательной организации

Заместитель директора по УВР, методист

План по развитию кадрового потенциала образовательной организации № п/п

Начало учебного годаПоказатели оценки эффективности проводимой работы по привлечению молодых педагогов в образовательную организациюСпециалист отдела кадров, методист 5Обеспечение молодых специалистов нормой учебной нагрузкиНачало учебного года

В течение годаСопровождение педагогов дополнительного образования в конкурсах профессионального мастерства

Развитие профессионального взаимодействия педагогов 18

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.

Источник: znanio.ru

Выбор оптимальной стратегии профессионального развития кадрового потенциала

В статье рассмотрены основные задачи разработки методологии и технологий оптимального управления кадровым потенциалом на основе формирования системы адаптивного управления, которые приобретают приоритетное значение в условиях быстрого устаревания знаний и постоянного роста квалификационных требований, во многом определяющегося спецификой человеческого восприятия новых информационных потоков .

Материал подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Концепция адаптивного управления развитием кадрового потенциала в условиях инноваций», проект N 09-02-00 652а.

Образовательные системы в инновационной экономике

Развитие инновационной экономики в России привело к совершенно новым проблемам занятости, образования и последипломного образования, переподготовки и повышения квалификации кадров. Коренные изменения структуры отраслей и сфер народного хозяйства неразрывно связаны с реформированием государственной и частной собственности, формированием института частно-государственного партнерства в различных сферах деятельности, глобализацией мирового интеллектуального поля.

Таким образом, образовательные системы и социальные механизмы, непосредственно воздействующие на формирование сознания субъектов профессиональной деятельности, во многом определяющегося спецификой человеческого восприятия новых информационных потоков, приобретают приоритетное значение. В условиях быстрого устаревания знаний и постоянного роста квалификационных требований сохранение стабильного состояния и достижение нового уровня формирования конкурентных преимуществ системы профессионального развития персонала требуют обеспечения адекватной адаптации к динамично меняющимся внешним условиям. На первое место выходят задачи разработки методологии и технологий оптимального управления кадровым потенциалом на основе формирования системы адаптивного управления в условиях инновационного развития внешней и внутренней среды. При этом в качестве основной предпосылки рассматривается тот факт, что оптимальные управленческие решения должны приниматься и реализовываться быстрее, чем накапливаются негативные факторы.

Словарь управления персоналом. Профессиональное развитие персонала — совокупность организационно-экономических мероприятий службы управления персоналом:

— по обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала;

— по организации изобретательской и рационализаторской работы;

— по профессиональной адаптации;

— по оценке кандидатов на вакантную должность;

— по текущей периодической оценке кадров;

— по планированию деловой карьеры;

— по работе с кадровым резервом.

В то же время хронологический анализ принятия решений по подготовке профессиональных кадров показывает, что при проведении крупномасштабных экономических преобразований имеет место фактор запаздывания, которое обусловлено следующими причинами:

— необходимостью оценки существующих потребностей и последующих результатов в изменении профессиональной направленности образовательных программ и связанной с этим задержки в подготовке решений, принимаемых государственными органами управления;

— сложностью связей, реализующих последовательную передачу решений от верхних уровней иерархии образовательной системы к исполнителям;

— осуществлением организационных и ресурсных мер по разработке и реализации новых образовательных программ.

Помимо указанного основная доля совокупной задержки принадлежит времени, затрачиваемому непосредственно на процесс обучения.

Характеристики современной модели образовательной системы

Рассмотрим модель образовательной системы с точки зрения временной реализации образовательных программ. Для элементов образовательной системы в качестве входных переменных могут рассматриваться факторы, влияющие на создание, развитие и управление процессом профессионального развития кадров (на нижнем уровне иерархии) или всей системы образования в целом (на общепрофессиональном уровне, например на уровне отрасли; на уровне координации деятельности образовательных учреждений профессионального образования, в органах государственного управления образованием). В роли параметров выступают весовые коэффициенты, характеризующие роль и значимость каждой из переменных при принятии того или иного решения.

В идеале при отсутствии запаздывания значение выходной величины может быть определено в терминах теории управления уравнением усилительного звена, а при наличии запаздывания эта зависимость может быть задана реальным апериодическим звеном первого порядка. Анализ реакции системы на единичное ступенчатое воздействие показывает, что наличие запаздывания в значительной степени влияет на эффективность подготовки кадров, увеличивает ее продолжительность, ведет к повышению расхода народнохозяйственных ресурсов. Так, при допустимой погрешности вычислений 0,05 суммарное запаздывание в обеспечении потребностей рынка возрастает примерно в 1,3 раза. Например, при средней продолжительности обучения в учреждениях высшего образования 58 месяцев запаздывание составит 77,3 месяца (6,4 года), а в учреждениях среднего профессионального образования — 34 и 45,3 месяца (3,8 года) соответственно [1].

Таким образом, в условиях запаздывания возникает закономерность в постоянном и прогрессирующем несоответствии потребностей и предложений рынка труда. Тем не менее сокращение срока запаздывания только за счет длительности обучения не позволит полностью нивелировать несоответствие между существующими потребностями рынка и специализацией выпускаемых образовательными учреждениями специалистов. Встает вопрос о необходимости внедрения технологий опережающего обучения.

Особенностью рыночного спроса на образовательные услуги является сложность определения перспективных потребностей в масштабах и структуре образовательных услуг. Здесь требуется разработка научно-обоснованных прогнозов и экспертных оценок развития экономики образования на среднесрочный и долгосрочный периоды.

В подобном контексте подсистема профессионального развития кадрового потенциала в организации может быть смоделирована с точки зрения современных тенденций экономической теории, теории сложных систем и системного анализа. Это сложная система, характеризующаяся неоднородностью, сложностью внутренних и внешних взаимосвязей, в т. ч. между системой образования в целом и рынком труда, кроме того, имеет место некоторая неопределенность — отсутствие четкости определений, условий реализации в дальнейшем прогнозируемых образовательных услуг и т. п.

Словарь управления персоналом. Кадровый потенциал предприятия (от лат. potentia — возможность, мощность, сила) — это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности работников как целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определенный момент времени.

Оптимальная стратегия развития кадрового потенциала требует адресности каждой разрабатываемой профессионально-образовательной траектории, рыночного прогноза, выработки отдельных стратегий для каждого сегмента профессиональной деятельности на предприятии (в организации). В целом экономическое поведение на каждом из сегментов производственной деятельности организации или предприятия определяется задачей максимизации дохода от данного сегмента, но возможна и другая постановка задачи — минимизация издержек на реализацию того или иного процесса в системе управления. Эти задачи решаются как выбор наилучшей стратегии в отношении соответствующего партнера — государства, фирмы, индивидуума. Выбор стратегии может зависеть от ряда условий, например степени информированности, поведения партнеров, существующих традиций и т. д. При этом может выдвигаться ряд ограничений, таких как региональные и национальные аспекты, возможности внешних инвестиций, текущее политико-экономическое состояние государства и т. д.

Таким образом, для решения поставленных задач необходимо использование аппарата теории нечетких множеств, теории сложных систем и системного анализа и методов многокритериальной оптимизации. Применение этих методик позволит разработать прогнозы и альтернативы поведения, выбрать ряд приближенных к оптимальным стратегий профессионального развития кадров и принять соответствующие управляющие решения для реализации стратегических планов.

Анализ свидетельствует, что рост уровня профессионального развития кадров в целом не только способствует локальному внедрению новых технологий, но и влечет за собой социализацию и рост гражданской активности.

Современная профессиональная элита — это новый социум, для которого чрезвычайно важна и личностная самоидентификация, и новый тип кадрового обеспечения должен быть основан на высоком профессиональном мастерстве. Система подготовки таких специалистов должна быть способна вырабатывать новые культурные традиции общества, способствовать формированию его новой ментальности — и это первоочередная задача профессионального развития кадров. Но проблема изучаемого поля обусловлена прежде всего существующим организационно-экономическим механизмом развития кадрового потенциала отраслей экономики, преимущественно направленным на определение и удовлетворение оперативных и краткосрочных потребностей предприятий. Формирование бюджета обучения, определение целей, разработка программ, выбор форм и методов обучения происходят исходя из текущих потребностей и финансового состояния организации.

Возникло постоянно прогрессирующее несоответствие потребностей и предложений рынка труда, вызываемое то избытком, то дефицитом специалистов той или иной направленности, дисбалансом уровня развития кадрового потенциала экономики. Решение этих задач предполагает вариативность применяемых образовательных технологий, а инновационная деятельность в области образования становится тем ведущим механизмом, который в современных условиях реально меняет качество профессиональной деятельности, напрямую влияя на развитие человеческого потенциала.

С точки зрения системного анализа система профессионального развития кадрового потенциала может быть представлена следующим образом: на входе имеются сведения о том, кого нужно учить (о сотрудниках, их базовом образовательном уровне, мотивации к обучению и пр.), — это модель специалиста в его фактическом состоянии — «как есть». В качестве управлений рассматриваются требования и потребности внешней и профессиональной среды к уровню компетенции работника и нормативно-законодательная база системы образования и профессиональной среды, определяющие, как и для чего действовать в направлении решения поставленных задач, — это ожидаемая модель специалиста — «как должно быть».

Осуществление образовательного процесса происходит с помощью механизмов, представленных технологиями инновационного обучения и профессорско-преподавательским составом (тренерским или тьюторским составом — в зависимости от формы реализации образовательных программ), реализующим в практической деятельности эти технологии.

Таким образом, при условии обеспечения всех трех составляющих на выходе будет получен продукт, соответствующий определенному уровню качества по результатам оценки эффективности процесса обучения, — это эффективно действующий сотрудник, или реализованная на практике модель — «как будет».

Методология обеспечения инновационной активности

в образовательном процессе

Поскольку на потребность в профессиональном развитии влияют изменение стратегии развития организации, создание новых организационных структур и освоение новых видов деятельности в инновационном процессе, профессиональное развитие кадров должно постоянно учитывать изменение этих факторов. Тогда методология внедрения инноваций будет представлена как комплексный непрерывный процесс, включающий в себя ряд взаимосвязанных этапов:

Выполнение этих процедур позволяет в том числе планировать размеры необходимых на эти цели инвестиций и источники их покрытия.

2. Анализ полученных результатов обучения с целью оценки его эффективности и, при необходимости, коррекция образовательной траектории в соответствии с текущими и перспективными требованиями.

Требования, предъявляемые к структуре и функционалу инновационных технологий в образовательной деятельности, определяются прежде всего из цели обучения, структуры и содержания значимых умений и навыков, необходимых компетенций заданного уровня квалификации.

Реализация объективных требований к повышению компетенции должностных категорий в силу своей динамики нуждается в развитии системы непрерывного дополнительного профессионального обучения с обязательным включением компонентов опережения существующей потребности в квалификации кадров. Для этого должны быть использованы алгоритмы оценки перспективной потребности в кадрах определенного уровня квалификации и содержания профессиональных компетенций.

Упорядочивающим, системообразующим фактором для всех уровней и сфер деятельности, а также функциональным и структурным фундаментом системы дополнительного образования становится такая технология учебного процесса, которая направлена на приобретение навыков критериальной самоорганизации работников профессиональной деятельности с целью ее оптимального развития. Исходя из этого система управления профессиональным развитием кадров в условиях инноваций должна быть не просто ориентирована на заполнение пробелов в определенных направлениях деятельности. Общая ее задача состоит в обучении специалистов преодолению недостаточности знаний или навыков в той или иной сфере профессиональной деятельности, призвана помочь им лучше понять и систематизировать уже имеющийся опыт.

3. Анализ и выбор технологий реализации процесса обучения.

Обучение — целенаправленный процесс взаимосвязанной деятельности преподавателя и слушателей по организации и управлению их развитием. В данном определении выделяются два ключевых понятия: процесс и взаимодействие (взаимосвязь и управление). Это позволяет сформулировать основные цели инновационной образовательной деятельности:

— развитие, модернизация и оптимизация непосредственно педагогических процессов, направленных на инновации в содержании образования;

— создание и внедрение технологий обеспечения взаимодействия элементов профессиональной и образовательной системы.

Анализ статистики по оценке эффективности образовательных программ показывает, что большая часть проблем связана с недостаточной проработкой их целевого назначения, неоправданностью ожиданий и неприменимостью на практике полученных компетенций, а также отсутствием гибкости и адаптивности образовательных технологий.

Таким образом, обеспечение инновационной активности в образовательном процессе предполагает владение не только дисциплинарным специальным знанием, но и надпредметными — специфическими технологиями. В условиях глобализации образование становится таким социальным институтом, который должен предоставлять человеку разнообразные наборы услуг, позволяющих учиться непрерывно, интегрально, в любых пространственно-временных координатах. Для обеспечения этих функций осуществляется диверсификация структуры образовательных программ, дав возможность каждому построить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его профессиональным способностям и потребностям, создав, таким образом, содержательную основу реализации принципа «образование через всю жизнь».

Для оценки проведенного обучения и перспективной эффективности внедряемых инноваций особенно важным является систематическое проведение мониторинга состояния производственно-образовательного процесса как во время, так и после обучения. Должна проводиться комплексная оценка результативности и эффективности внедряемых технологий для получения более конкретного и тематически классифицированного анализа по результатам создания и практической реализации инновационных программ профессионального развития кадров.

Таким образом, неизбежно встает вопрос об информатизации данной отрасли науки, а создание любой информационной системы предполагает первоначальный анализ взаимозависимости подсистем исследуемого объекта, выбор математических методов его описания и моделирование, выбор методов и алгоритмов расчета, анализа и оптимизации. Кроме того, целесообразным представляется разработка автоматизированной информационной системы, способной производить оценку ситуации и выдавать ряд альтернативных решений, последующая оптимизация которых позволит вырабатывать наиболее эффективные стратегии поведения образовательных организаций в условиях рынка. Подобная экспертная система способна на несколько порядков поднять степень использования интеллектуального, производственного, ресурсного, творческого потенциалов как отдельных организаций, так и образовательных учреждений и системы образования в целом. Благодаря возможности отображения на информационную плоскость всего многообразия реальности она позволит управлять процессом профессионального развития кадров при помощи научно обоснованной технологии, которая обеспечивает эффективное взаимодействие всей совокупности информационных, в т. ч. образовательных, ресурсов.

1. Петрова А. М. Повышение конкурентоспособности предприятий металлургического комплекса на основе управления профессиональным развитием кадрового потенциала: Автореф. дис. на соик. уч. ст. канд. экон. наук. 2002.

2. Евсин Е. А. Компетентностный подход к формированию творческой личности в условиях непрерывного образования // Фундаментальные исследования. 2009. N 5.

Управления организационного развития

НИИ труда и социального страхования

Источник: hr-portal.ru