Перспективные подходы к созданию ППС.

Современные ИТ открывают большие возможности для информатизации образования. Более того, сама задача широкого внедрения ИТ в педагогический процесс может стать катализатором развития информационных технологий как таковых, поскольку последние получают возможность вторгнуться в сферы общения, человеческого самопостижения, проникнуть в тайны мышления и творчества. При разработке ППС нужно исходить из предельно возможных задач. Во-первых, потому, что высокие темпы развития информационных технологий делают бессмысленным производство заведомо несовременного ПО. Во-вторых, ради сокращения непроизводительных затрат и во избежание ненужных работ.

На сегодняшний день видятся следующие перспективные подходы в разработке ППС:

1. Генеративный. Сущность подхода состоит в том, что пользователь на основе имеющихся баз данных и знаний создает необходимые ему учебные задания, исходя из актуальных задач. Разумеется, базы данных должны обладать определенной степенью избыточности и разнообразием, чтобы обеспечивать учебный процесс на основе индивидуальных потребностей пользователя.

Программа «Рейд». Пьяная драка в Ясенево

2. Генеративно-диагностический. Генеративно-диагностические ППС создают актуальные задания по результатам предварительной диагностики ментальных и деятельностных характеристик учащегося. Разработка такого ПО требует серьезной психолого-педагогической подготовки, обеспечения и сопровождения.

3. Поисковый (навигационный). Специфика навигационного подхода состоит в том, чтобы создать такие поисковые системы, которые бы позволяли устанавливать не просто формальные, но и смысловые связи между отдельными фрагментами информации. При этом программа, опираясь на тот или иной запрос пользователя, сама, по определенным алгоритмам будет находить то, что является актуальным для пользователя, хотя сам он этого может в полной мере и не осознавать. Разработка подобных ППС требует решения многих практических задач, прежде всего наличия, специально структурированных баз данных и знаний, систем поиска и отбора информации, основанных на разработках в области искусственного интеллекта.

4. Эвристический (риторический). Эвристический подход к разработке ППС состоит в том, что позволяет сформировать у учащихся навыки опровержения и доказательства определенных суждений; создавать темы размышлений и высказываний; изобретать тексты о различных явлениях (группах явлений), процессах (группах процессов), понятиях (группах понятий). В общем виде эвристики представляют собой группы специально организованных вопросов, отвечая на которые учащиеся приобретают навыки риторического поведения.

5. Экспертный (экспертно-корректирующий). Особенность экспертного подхода состоит в том, что по мере продвижения учащегося в поле знаний, ППС делают заключения о характере умственных действий ученика, его способностях, наличных знаниях и опыте и т.п. И предлагают ученику рекомендации и/или ставят перед необходимостью совершения конкретных практических или мыслительных действий, актуальных для решения тех или иных образовательных задач, не только обучающих, но и воспитывающих. Программы такого типа позволяют напрямую обращаться к личному опыту учащихся. С помощью таких ППС может осуществляться рационализация и знаково-символическое оформление иррациональной и эмоционально-чувственной сфер у учащихся.

«Рейд»: дежурство с сотрудниками Росгвардии ЮЗАО

6. Программы воспитания и развития. Образовательные программы могут использоваться не только для поддержки и осуществления процесса обучения, понимаемого как сугубо когнитивный, но и для развития иных областей психической сферы учащихся: психологической поддержки, коррекции и даже психотерапии. Использование подобного ПО призвано решать несколько задач:

§ снятие личностных психологических проблем учащихся;

§ развитие тех или иных их способностей;

§ осуществление контроля и дозирования развития тех или иных психических процессов и функций.

7. Психологические тренажеры и симуляторы. К области образовательного программного обучения могут быть отнесены и психологические тренажеры, призванные осуществлять развитие тех или иных психических процессов, например широты поля зрения, цвето-восприятия, звуко-различения, глазомера, внимания, анализа и синтеза и т.п.

8. Программы эстетического творчества. К данному типу программ могут быть отнесены учебные и стандартные графические и музыкальные редакторы, учебные мультипликационные студии. Наиболее целесообразно использовать такие программы в организации интегрированного обучения, когда, к примеру, работая с анимационной студией, учащиеся пишут сценарий мультфильма, рисуют, режиссируют, монтируют, озвучивают его. В процессе подобной деятельности школьникам приходится одновременно решать множество прикладных задач из разных областей знаний.

Критерии разработки ППС

· Необходимо различать ППС, ориентированные на задачи как традиционного, так и альтернативного образования.

· В идеале обучающее ПО должно совмещать в себе возможности альтернативного и традиционного обучения.

· ППС должно охватывать программу официального курса обучения и предоставлять учащимся возможность работать с ним по сценариям, приближенным к обычному традиционному обучению.

· ППС может использоваться для организации обучения как систематического, так и эпизодического.

· ППС должно совмещать в себе обучающую, контролирующую и поисковую функции.

· ППС должно использоваться на аудиторных, вне аудиторных занятиях и при самостоятельной работе (самообразование).

· ППС должно содержать описание одного и того же учебного материала либо на нескольких разных уровнях, либо разными способами (многоуровневое и многокомпонентное знание).

· ППС может настраиваться по желанию учителя, ученика или родителя сообразно актуальным задачам обучения или самообразования.

· Дидактическое наполнение ППС может использоваться в некомпьютерной форме обучения, для чего программа должна снабжаться системой печати.

· Программа должна вести учет работы каждого ученика и давать рекомендации по оптимальной организации его работы в той или иной области знают.

· ППС, которое используется в условиях массового обучения, должно иметь программные модули, предназначенные для сбора и обработки необходимой информации руководством учебных заведений и специалистами системы управления образованием.

Источник: poisk-ru.ru

Программы Помощи Сотрудникам

Программа Помощи Сотрудникам (ППС) – новая организационная форма предоставления помощи предприятиям в решении вопроса производительности труда и работникам предприятий в своевременном обнаружении и разрешении личных проблем, (здоровье, супружеские и семейные отношения, наркологические и эмоциональные сложности, стресс и т.д.), которые могут отразиться на успешности их работы. Эти программы делают доступной квалифицированную помощь для людей, которые в ней нуждаются, и вряд ли получат её в другом формате. ППС является профессиональным, конфиденциальным ресурсом для компании, её менеджеров и сотрудников, осуществляющим от имени компании заботу о сотрудниках в области их личных и эмоциональных проблем и переживаний. Предоставляя профессиональную систему обслуживания, ППС мобилизует ресурсы организации в соответствии с нуждами сотрудников.

Для осуществления этих целей в рамках Вашей компании мы предлагаем:

— внедрение Программы Помощи Сотрудникам (ППС) — активной заботы об эмоциональном здоровье и качестве жизни сотрудников предприятия и их семей, создающей организационное преимущество за счет улучшения индивидуальной и командной производительности.

Эти меры позволяют добиться следующих преимуществ:

— стабильность трудового коллектива и снижение текучки кадров;

— благополучие сотрудников на рабочем месте и их семей;

— рост приверженности сотрудников;

— рост индивидуальной и коллективной производительности;

Основные действия ППС включают в себя экспертное консультирование и обучение определению и разрешению вопросов производительности, связанных с личными трудностями; конфиденциальную и своевременную оценку проблем, диагностику, терапию или направление к соответствующим специалистам; формирование внутренних и внешних отношений с доступными в рамках ППС ресурсами на рабочем месте и вовне.

Системный подход ППС к человеческим ресурсам, направленный на командную и индивидуальную производительность и благополучие на рабочем месте, создаёт организационное преимущество.

Программы созданы для того, чтобы помочь в идентификации и разрешении тех забот сотрудников, которые влияют или могут влиять на производительность, а именно:

• Личные – здоровье, отношения, семья, финансовые, эмоциональные, юридические вопросы, тревога, аддиктивные проблемы и др.

• Рабочие – трудности на работе, отношения в коллективе, личностные и межличностные навыки, нарушение баланса между работой и личной жизнью, стресс и др.

Источник: www.cpprussia.ru

Педагогические программные средства (ППС).

Педагогическое программное средство (ППС) представляет собой инновационное дидактическое средство, предназначенное для частичной или полной автоматизации процесса обучения с помощью применения компьютерной техники. ППС дает обучающемуся широкий спектр возможностей для индивидуального обучения, не привязанного к конкретному временному интервалу, и обеспечивает наиболее благоприятные условия для повышения эффективности познавательной деятельности студентов и их самостоятельности в приобретении знаний и навыков профессиональной деятельности.

В состав ППС входят:

1. Программа (совокупность учебных программ) для ЭВМ, направленная на

достижение заданных дидактических целей при обучении той или иной учебной дисциплине;

2. Комплект технической и методической документации по использованию данной

программы в учебном процессе;

3. Набор вспомогательных средств для использования в учебном процессе (учебные пособия, слайды и т.д.).

Программу для ЭВМ, входящую в состав ППС, часто называют обучающей программой, хотя она может реализовывать различные виды учебной деятельности: выдачу нового учебного материала, демонстрацию и моделирование явлений, решение задач, контроль усвоения знаний, закрепление полученных знаний и т.д. Техническая документация содержит описание внутренней структуры обучающей программы, знание которой необходимо, например, при внесении каких-либо изменений в программу; инструкции по ее эксплуатации; сведения о необходимом составе технических средств и др.

Методическая документация содержит рекомендации преподавателю по применению обучающей программы и вспомогательных средств в учебном процессе. Учебный процесс с использованием компьютера, посредством которого реализуется ППС, являет собой имитацию учебной деятельности, при которой на ЭВМ перекладывается та или иная часть функций преподавателя. Управление познавательной деятельностью обучаемого в целом возлагается на обучающую программу, хотя может быть предоставлена возможность выбора пути обучения. Использование хорошо развитых ППС в учебном процессе предоставляет ряд новых возможностей и преимуществ, как преподавателю, так и обучаемому по сравнению с традиционным способом обучения.

Преподаватель, разрабатывая и используя ППС в учебном процессе имеет, возможность:

— легко распространять свой опыт, свою модель обучения той или иной учебной

дисциплины на других преподавателей, так как единожды созданная программа легко тиражируется;

— реализовать различные методы обучения одновременно для различных категорий студентов, индивидуализирует тем самым процесс обучения;

— уменьшить количество излагаемого материала за счет использования демонстрационного моделирования;

— осуществлять постоянный и непрерывный контроль за процессом усвоения знаний;

— легко поддерживать историю обучения каждого студента, вести и отрабатывать статистические данные, тем самым более точно и достоверно осуществлять управление учебной деятельностью;

— уменьшить количество рутинной работы, тем самым высвободить время для

творческой работы и индивидуальной работы с обучаемыми;

— сделать более эффективной самостоятельную работу студента, которая становится и контролируемой и управляемой.

С использованием ППС обучаемый:

— получает возможность вести работу в оптимальном для него темпе;

— обучается тем методом и на том уровне изложения, который наиболее соответствует уровню его подготовленности и психофизическим характеристикам;

— имеет возможность вернуться к изученному ранее материалу, получить необходимую помощь, прервать процесс обучения в произвольном месте, а затем к нему возвратиться;

— может наблюдать динамику различных процессов, может управлять изучаемыми объектами, действиями, процессами и видеть результаты своих воздействий;

— легче преодолевать барьеры психологического характера, вследствие определенной анонимности контакта с компьютером;

— отрабатывать многократно необходимые умения и навыки до той степени

подготовленности, какая требуется.

Применение ППС в учебном процессе позволяет реализовать принцип индивидуализации обучения, активность обучаемых, интенсифицировать учебную деятельность. Прежде чем решать вопрос создания ППС следует основательно ознакомиться с возможностями имеющейся вычислительной техники, т.к. дидактические возможности компьютера зависят от ее технических характеристик, номенклатуры внешних устройств, развитости систем программного обеспечения, такие как: объем оперативной памяти и

быстродействие компьютера, наличие внешних запоминающих устройствах (гибкие и жесткие диски, CD-ROM), возможности устройства отображения информации (монитор), возможность воспроизведения звука, возможность

подсоединения к компьютеру технических средств обучения и др. устройств, возможность работы в локальной или глобальной сети.

Принимая решение о разработке ППС для той или иной части учебного процесса, следует учитывать, что наиболее целесообразно использовать ЭВМ в случаях, когда требуется:

— индивидуализировать обучение в связи с большими различиями уровня

подготовленности учащихся и сильной зависимости результатов учения от психико- физиологических и интеллектуальных особенностей обучаемых;

— выполнять многочисленные и однообразные упражнения и осуществлять

оперативный контроль правильности их выполнения;

— осуществлять проверку уровня усвоения знаний по значительному объему учебного материала (т.е. проводить контрольно-зачетные занятия) с обеспечением заданий, отличных по содержанию и порядку следования;

— производить демонстрацию некоторых объектов, явлений, процессов, работы

различных частей и механизмов, схем и т.д.;

— проводить тренировку различных навыков умственной деятельности, а также

— выполнять задания с множеством рутинных вычислений при большом разнообразии исходных и контрольных данных;

— осуществлять тестирование обучаемых;

— реализовывать инновационные методики обучения;

— проводить деловые игры различного рода, а также применять элементы игры для обучения;

— организовывать управляемую и контролируемую самостоятельную учебную

— обеспечивать повторение и обобщение полученных знаний, применив их;

— осуществлять консультирование, выдачу различного рода справок;

— производить сбор статической информации о ходе учебного процесса и осуществлять ее обработку.

Применение компьютера не желательно, когда:

— необходимо выдавать на экран текстовый материал значительного объема;

— учебный материал плохо структурируется и в нем сложно выделить логические взаимосвязи;

— требуется значительно изменять общепринятую нотацию отображения учебного материала;

— требуется предоставить объекты, механизмы, схемы, процессы, которые не могут целиком разместиться на экране монитора, а их дробление ведет к ухудшению восприятия изучаемого материала.

Применение компьютера может не дать ощутимых преимуществ, в том случае, если учебный процесс хорошо обеспечен другими средствами обучения (ТСО, моделями, тренажерами, наглядными пособиями и т.п.).

На кафедре Инженерная и компьютерная графика разработаны и внедрены в

учебный процесс ППС отражающие в той или иной мере вышеперечисленные описания. Разработаны компьютерные обучающие системы АОС14, АОСW32 по начертательной геометрии, содержащие следующие программы: модуль теории (для вывода на экран компьютера текстовой и графической информации), модуль предварительных и последующих тестов (для проверки готовности к изучению тем, промежуточный и итоговый контроль), модуль демонстрации и моделирования образования объектов начертательной геометрии (анимации), модуль интерактивного решения задач, модуль ведения статистики обучения (ФИО, группа, название тем, количество занятий с АОС, оценки по тестам). Для

программирования системы АОС14 использовали язык AutoLISP, для АОСW32 – язык программирования Delphi, внешний носитель CD, DVD-ROM.

Эти системы экспериментально апробированы в учебном процессе и используются в университетах и колледжах г. Улан-Удэ, г. Чита и др.

Также, разработаны демонстрационно-моделирующие программы по начертательной геометрии и инженерной графике использующие язык разметки гипертекста — HTML. Опыт применения ППС показывает, что есть, несомненно положительные моменты, но нужны серьезные дополнительные организационно-технические мероприятия, такие как работа по повышению мотивации преподавателей, оснащение дополнительными компьютерными классами и перестройка учебной деятельности. При создании систем АОС,

мы затратили много времени и ресурсов для отображения графической и текстовой информации на компьютере. Имея опыт, в дальнейшей работе с ППС будем идти по пути наименьших затрат времени и ресурсов, применяя печатные издания, гипертекстовые технологии, языки высокого уровня. Следующий этап: разработка мультимедийного электронного задачника по начертательной геометрии с элементами искусственного интеллекта, экспертно-обучающей системы по инженерной графике.

Источник: megalektsii.ru

Понятие педагогического программного средства (ППС).

Понятие педагогического программного средства (ППС). Требования, предъявляемые к ППС: дидактические, методические, технико-технологические, эргономические, эстетические, здоровьесберегающего характера, по видам занятий, по оформлению документации, специфические требования.

Понятие педагогического программного средства (ППС).

Программное педагогическое средство (ППС) – дидактическое средство, предназначенное для частичной или полной автоматизации процесса обучения с помощью применения компьютерной техники.

В состав ППС входят: программа (совокупность программ), направленная на достижение заданных дидактических целей при обучении той или иной учебной дисциплине; комплект технической и методической документации; набор вспомогательных средств (не обязателен).

И.В.Роберт определяет программное средство учебного назначения как программу, в которой отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Такое определение завышает требования к ПС, поскольку вполне допустимо существование программ, предназначенных лишь для одного конкретного вида учебной деятельности, например моделирования.

Согласно определению педагогического программного средства, приводимого в работе Л.И.Долинера, Р.Р.Пашковой и И.И.Данилиной: «ППС – это комплекс, предназначенный для достижения конкретной цели обучения и включающий программы для ЭВМ, а также методическое и дидактическое сопровождение данных программ». Достоинство данного определения видится еще и в том, что оно подчеркивает первичность цели обучения по отношению к методам.

В цитированной выше работе Л.И.Долинера и др. в основу классификации положены дидактические цели использования ППС и выделяются демонстрационные, обучающие, контролирующие, тренажеры, моделирующие, игровые и вспомогательные. В этой же работе рассматривается классификация ППС по характеру заложенных в них управляющих воздействий на учащегося: полностью определяемые ППС, частично определяемые и неопределяемые. С этими вариантами управления связываются методы обучения: программирование учебной деятельности, моделирование учебной среды и свободное обучение.

Примем следующую классификацию ППС, основанную на элементах учебной деятельности учащегося. В одну группу выделим программы, используемые непосредственно учащимися, а в другую – применяемые преподавателем в работе с учащимися. К первой группе относятся:

· исследовательские моделирующие программы;

· компьютерные контролирующие программы;

К группе преподавательских программ относятся:

· демонстрационные моделирующие программы;

· программы генерации и проверки индивидуальных заданий.

Моделирующие программы имитируют функционирование некоторой системы – физической, биологической, экологической, экономической и др. – посредством ее математической модели. Модель имеет ряд входных переменных и параметров, варьируя которые и отслеживая изменения в системе можно установить (открыть!) законы и принципы функционирования системы, т.е. изучить ее. Отличие исследовательской и демонстрационной модели состоит в их дидактическом назначении, так же как, например, демонстрационного эксперимента и практических лабораторных работ на уроках физики. При демонстрации основным дидактическим фактором выступает наглядность представления процесса или явления. Программа же для исследования должна строиться по принципу операционной среды, работая в которой учащийся устанавливает субъективно новые истины.

Компьютерный тренажер – это программа, предназначенная для выработки у учащегося устойчивых навыков действий и обеспечивающая выполнение необходимых для этого функций преподавателя. Компьютерный тренажер должен предусматривать:

· генерацию (или выбор из имеющегося банка) последовательности однотипных заданий по определенной (учителем или самим учащимся) теме и предъявление их учащемуся;

· предоставление учащемуся средств выполнения задания (экранный калькулятор, редактор текстов, возможности ввода ответов и т.п.);

· предоставление учащемуся консультации или образца решенияпо его требованию;

· анализ выполнения учебного задания с качественной оценкой результатов.

При тренаже учащийся работает под управлением программы, однако тактику обучения он выбирает сам. Индивидуальными могут быть темп освоения, количество и сложность выполненных заданий, уровень получаемой помощи. Поскольку тренаж используется на этапе обучения, оценка действий учащегося может носить лишь качественный и рекомендательный характер. По результатам тренажа не должна выставляться отметка в журнал. Оформление тренажера может быть выполнено в игровой форме, такие тренажеры называются учебными компьютерными играми.

Компьютерные контролирующие программы предназначены для осуществления функций контроля знаний и умений учащегося на всех этапах обучения. Компьютерный контроль должен предусматривать:

· генерацию (или выбор из имеющегося банка) заданий в определенной учителем последовательности и предъявление их учащемуся;

· предоставление учащемуся средств выполнения задания (экранный калькулятор, редактор текстов, возможности ввода ответов и т.п.);

· количественную оценку результатов выполнения заданий; в текущем контроле возможен также анализ допущенных ошибок;

· статистическую обработку результатов контроля по группе учащихся.

Помимо того, контролирующие программы, как и тренажеры, должны обеспечивать максимальную адаптивность к индивидуальным особенностям и возможностям учащегося. Для этой цели они должны иметь настроечные параметры, доступные для преподавателя. Отсутствие таких параметров («жесткие» программы) в значительной степени ограничивает возможности использования ППС.

Справочно-информационные системы объединяют программы и системы, используемые учащимся в качестве источников фактологической информации. К ним следует отнести мультимедиа-системы и глобальные компьютерные сети (в первую очередь, Internet). Получив задание от преподавателя, учащийся отыскивает в системе нужные сведения и осваивает их. Безусловно, для такого рода деятельности учащийся должен быть подготовлен к самостоятельному проведению информационного поиска и последующей обработки найденных данных.

Программы генерации и проверки индивидуальных заданий призваны восполнить малую вариативность учебных задач одной темы, которая существует в школьных сборниках задач, и индивидуализировать обучение решению задач. По способу создания индивидуализированных заданий выделяются банки, вариаторы и генераторы заданий. Использует эти программы преподаватель, после чего учащемуся задания могут предъявляться и в «безкомпьютерном» (бумажном) варианте, как предусмотрено, например, в сборниках варьированных заданий по физике. Последующая проверка может производиться преподавателем как с применением компьютера, так и без него.

Помимо перечисленных ППС учащиеся и учителя, безусловно используют стандартные универсальные средства обработки информации, не имеющие выраженной педагогической направленности, – редакторы, табличные процессоры, математические пакеты и др.

Источник: studopedia.ru

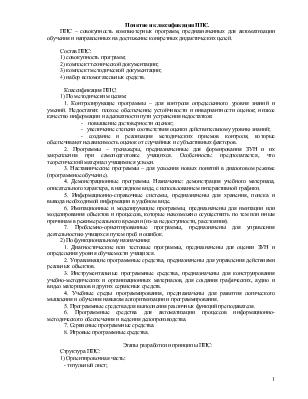

Понятие и классификация ППС. Технология создания мультимедийных приложений. Создание электронных учебных курсов. Технология разработки тестовых заданий. Электронные учебники

ППС – совокупность компьютерных программ, предназначенных для автоматизации обучения и направленных на достижение конкретных дидактических целей.

1) совокупность программ;

2) комплект технической документации;

3) комплект методической документации;

4) набор вспомогательных средств.

1) По методическим целям:

1. Контролирующие программы – для контроля определенного уровня знаний и умений. Недостатки: плохое обеспечение устойчивости и инвариантности оценок; низкое качество информации и адекватности пути устранения недостатков:

— повышение достоверности оценок;

— увеличение степени соответствия оценки действительному уровню знаний;

— создание и реализация методических приемов контроля, которые обеспечивают независимость оценок от случайных и субъективных факторов.

2. Программы – тренажеры, предназначенные для формирования ЗУН и их закрепления при самоподготовке учащихся. Особенность: предполагается, что теоретический материал учащимися усвоен.

3. Наставнические программы – для усвоения новых понятий в диалоговом режиме (программное обучение).

4. Демонстрационные программы. Назначение: демонстрация учебного материала, описательного характера, в наглядном виде, с использованием интерактивной графики.

5. Информационно-справочные системы, предназначены для хранения, поиска и вывода необходимой информации в удобном виде.

6. Имитационные и моделирующие программы, предназначены для имитации или моделирования объектов и процессов, которые невозможно осуществить по тем или иным причинам в режиме реального времени (из-за недоступности, расстояния).

7. Проблемно-ориентированные программы, предназначены для управления деятельностью учащихся путем проб и ошибок.

2) По функциональному назначению:

1. Диагностические или тестовые программы, предназначены для оценки ЗУН и определения уровня обучаемости учащихся.

2. Управляющие программные средства, предназначены для управления действиями реальных объектов.

3. Инструментальные программные средства, предназначены для конструирования учебно-методических и организационных материалов, для создания графических, аудио и видео материалов и других сервисных средств.

4. Учебные среды программирования, предназначены для развития логического мышления и обучения навыкам алгоритмизации и программирования.

5. Программные средства для выполнения различных функций преподавателя.

6. Программные средства для автоматизации процессов информационно-методического обеспечения и ведения делопроизводства.

7. Сервисные программные средства.

8. Игровые программные средства.

Этапы разработки и принципы ППС:

1) Ориентировочная часть:

— формулировка цели выполнения задания;

— правила работы с программой;

2) Исполнительская часть:

— организация деятельности учащегося;

— ответы на вопросы;

3) Контрольно-корректировочная часть:

— контроль за деятельностью учащегося и коррекция этой деятельности.

Необходимые условия успешного применения ППС в учебном процессе:

1) Программно-методическое обеспечение;

2) Объектно-ориентированные программные системы;

3) Внедрение новых информационных технологий в обучение;

4) Система искусственного интеллекта;

5) Предметно-ориентированные среды (для обучения и развития).

Требования к ППС направлено на повышение качества ППС.

3 основных показателя качества ППС:

Качественная характеристика ППС складывается из трех компонентов:

1) Техническая компонента;

2) Педагогическая компонента;

3) Степень поддержки процесса обучения.

Три уровня эталона оценочной модели ППС:

Этапы создания ППС:

1) Определение учебных целей и методов обучения;

2) Детализация учебных тем;

3) Разработка общей структуры ППС;

4) Проектирование фрагментов тем;

5) Написание сценария ППС;

6) Создание компьютерной программы;

7) Тестирование обучающей программы;

8) Написание технической и методической документации.

Компоненты обучающей программы:

1) Учебные материалы (тексты, рисунки, схемы, задачи, вопросы);

2) Специальная программа, определяющая, какой именно учебный материал и в какой последовательности представляется учащемуся.

Компоненты педагогического программного средства:

1) Специальные программы, определяющие, какой именно учебный материал и в какой последовательности представляется учащемуся;

2) Комплект технической и методической документации по использованию данной программы в учебном процессе;

3) Набор вспомогательных средств для использования в учебном процессе (учебные пособия, слайды).

Соответствие критериев оценки качества обучающих программ и характеристик программ:

1) Технический уровень – качество графики;

2) Дидактический уровень – представление материала;

3) Степень интерактивности – уровни сложности.

При применении графики, анимации, цвета и звука в обучающих программах, прежде всего, следует руководствоваться следующим принципом: использовать аудиовизуальные возможности компьютера с точки зрения достижения учебных целей.

1) Возможность определения содержания учебной деятельности учащихся;

2) Допустимость любых способов управления учебной деятельностью;

3) Возможность стимулирования познавательной активности учащихся;

4) Способность учета уже имеющихся ЗУН;

5) Обеспечение внутреннего и внешнего диалога;

6) Возможность оказания помощи во время затруднительной ситуации;

7) Проявление дружелюбия;

8) Допустимость индивидуализации обучения;

9) Возможность использования различных видов информации (графической, аудио).

10) Возможность определения темпов предъявления информации;

11) Возможность осуществления входа и выхода из программы в любом ее месте;

12) Ведение диалога не только с помощью ПК но и обучаемого;

13) Допустимость модификации педагогического программного средства и способов управления им.

Причины создания низкокачественных ППС с точки зрения психолого-педагогических:

1 Игнорирование дидактических принципов обучения;

2 Перенос традиционных методов обучения в новые формы с использованием новых информационных технологий.

Ряд факторов, которые нужно использовать при разработке ППС:

1) Возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

2) Обеспечивать позитивный фон общения;

3) Учитывать обоснование выбора темы;

4) Обеспечивать проверку педагогической эффективности использования ППС;

5) Обеспечивать удобство пользования ППС;

6) Гарантировать устойчивость от несанкционированного доступа;

7) Обеспечивать надежность ППС;

8) Допустимость работы ППС в сети.

Дидактические требования, предъявляемые к ППС:

1) Обеспечение научности содержания ППС (достоверность сведений, возможность моделирования и имитации объектов, явлений и процессов).

2) Обеспечение доступности (соответствие предъявляемого учебного материала уровню подготовки и возрасту учащегося).

3) Адаптивность – приспособление ППС к индивидуальным особенностям обучаемого с помощью средств наглядности и дифференциации материала по объему, сложности и содержанию.

Похожие материалы

- Ведущие тенденции современного образования. Концепция модернизации российского образования на период 2010 года

- Наблюдение и анализ урока теоретического обучения

- Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение

Источник: vunivere.ru