Программа позитивизма как философия науки. Первый позитивизм. Эмпириокритицизм и кризис классической науки

Любые студенческие работы по приятным ценам. Постоянным клиентам — скидки! Оставьте заявку и мы ответим Вам по стоимости работ в течении 30 минут!

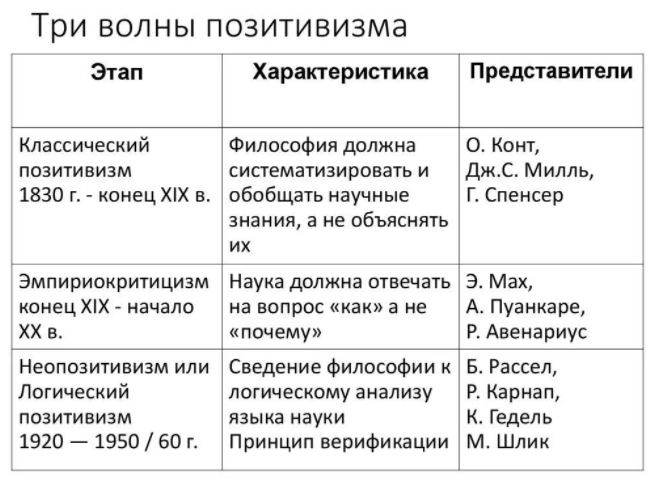

В середине 19 века возникает своеобразное течение, претендующее на роль философии науки и получившее название «Позитивизм». Представители: Агюст Конт, Герберт Спенсер, Джон Стюарт Миль. Центральной идеей этого учения является утверждение о том, что развитие человеческого знания делится на 3 стадии: религиозно-мифологическую, философскую и научную.

Также как в свое время религиозно-мифологическое миропонимание, мировоззрение устарело, в 19 веке устаревает, завершается философский этап развития человечества. Так называемые метафизические (антологические и теоретико-познавательные) понятия и проблемы устаревают, не соответствуют требованиям научности, являются псевдопонятями и псевдопроблемами.

Фактически позитивизм утверждает, что философия лишилась собственной проблематики и на современном этапе должна обратиться к так называемому позитивному знанию, а именно к данным естественно-математических наук. Отдельные науки описывают ограниченные области явлений и объектов, а философия на основе данных отдельных наук должна формировать общенаучную картину мира.

ПОЗИТИВИЗМ. Огюст Конт и классический позитивизм.

В ту эпоху несомненными лидерами естествознания являлись физические науки: механика, электродинамика – и на основе их результатов, а также наиболее важных результатов других дисциплин позитивисты пытаются построить развернутое целостное научное описание мира. Крах программы позитивизма произошел в связи с возникновением кризиса классической науки, классического естествознания.

Дело в том, что в конце 19 – начале 20 вв возникает ряд так называемых аномалий, то есть результатов теоретического характера и эмпирических фактов, которые оказались необъяснимы с позиций классической науки. Например, для описания явлений микромира была создана теория квантовой механики – для объяснения микромира. (материальный мир принято делить на три уровня: микромир (до размера больших молекул включительно), макромир (привычные нам объекты), мегамир (мир от размеров планеты включительно и до бесконечности)).

Эта теория принципиально отличалась от естественнонаучной теорий тем, что в ряде важных случаев она неустранимым образом давала вероятностные результаты и предсказания. В классический период науки считалось, что подтвержденная обоснованная научная теория является абсолютно адекватным отражением действительности, которую она описывает (такая установка – крайний гностицизм).

И кроме этого считалось, что в материальном мире отсутствует случайность, вероятность, вариативность (это механистический детерминизм). Поэтому было принято считать, что теория, содержащая вероятностные результаты предсказания неполна, т.е. не учитывает каких-то существенных закономерностей, принципов изучаемых объектов и явлений.

2.19 Позитивизм — часть 1 — Философия для бакалавров

Вместе с этим эта теория оказалась функциональной, и никому не удавалось обнаружить, в чем состоит ее неполнота… Было экспериментально установлено, что разделение материи на 2 вида – на вещество, состоящее из корпускул (частиц) и физические поля, имеющие волновую природу – такое деление не является абсолютным. Что некоторые элементарные частицы обнаруживают волновые свойства, а волновые процессы обнаруживают свойства корпускул. (Корпускулярно-волновой дуализм)… Был абсолютно точно экспериментально установлен принцип постоянства скорости света.

Все вышеперечисленные результаты, а также многие другие привели к возникновению кризиса классической науки, кризиса класс естествознания и ясно указали на необходимость пересмотра фил оснований научного знания, а именно представлений о действительности и о процессе познания. Благодаря этому стало совершенно очевидным, что установки программы позитивизма потерпели крах, что так называемые метафизические проблемы не являются пережитком, не устаревают, а выступают неустранимой компонентой фил знания и научного знания в целом.

В процессе становления нового неклассического этапа науки формируются новые фил основания научного знания. В частности, было признано, что научные теории не являются полным и адекватным отражением действительности, что это лишь приближенные модели, которые эволюционируют, совершенствуются, никогда не достигая абсолюта.

В связи с этим, а также с тем, что было признано наличие вариативности, случайности в матер мире большую значимость в 20 веке приобретает вероятностные теории, в которых предлагается вариативное описание процессов, вариативные прогнозы и результаты и дается математическая оценка вероятности этих вариантов. В 20 веке наука смиряется с необходимостью отказа от наглядности в некоторых случаях в пользу мат достоверности и эмпирической убедительности.

Преобразуются представления о действительности, а именно признается наличие случайности, нелинейность происходящих процессов. Принципиально изменяются о пространстве и времени.

Если проблемы, связаннее с теорией квантовой механики были решены признанием вариативности процессов и признанием значимости вероятностных теорий, признанием научных теорий приближенными моделями, подлежащими совершенствованию, если проблемы, подобные корпускулярно-волновому дуализму были решечены путем отказа от наглядности в пользу их математической и эмпирической обоснованности, то проблема постоянства скорости света потребовала изменения представлений о пространстве и времени. Новые представления были предложены физиком 20 века А. Эйнштейном, кот выдвинул сначала специальную теорию относительности.

Обобщенным и упрощенным фил фундаментом для этих теорий является след новые принципы: 1. Существует 4-мерное пространство-время, выступающее неотъемлемым свойством (атрибутом) материи. 2. Параметры пространства-времени варьируются в зависимости от расположения и движения тяготеющих масс (в окрестностях с большой гравитацией или же в системах, движущихся со скор близкой к световой пространство искривляется (сокращается в направлении движения), а время замедляется).

Все преобразования представлений о действительности, предложенные Эйнштейном стали возможны благодаря значительно более ранним результатам великого русского математика Н.И. Лобаческого, который первым решил проблему зависимости пятого постулата Евклида, не поддававшуюся математикам около 2000 лет и который первым в истории науки предложил математическое описание «Неевклидового (искривленного) пространства», создал геометрию Лобачевского.

Некоторые западные историки науки приписывают первенство Гауссу, что является искажением истории науки и имеет идеологическую основу. Сам Гаусс, будучи старше Лобачевского и называвшийся королем математики признал первенство Лобачевского. Выражением международного признания было присуждение международной премии в области математики им Н.И.Лобачевского.

Эта премия была величайшей и наиболее престижной, она выступала аналогом Нобелевской, пока ее статус не пошатнулся по финансовым причинам. (5-й постулат: через точку вне прямой можно провести только одну прямую параллельную данной. Риман утверждал: ни одной параллельной.) Только благодаря теории Лобачевского, Энштейн смог создать свои теории относительности.

Все вышеизложенное совершенно очевидно указывает на невозможность отказа от метафизических проблем, от рассмотрения и разработки фил оснований и аспектов науки. Тем не менее, идеи позитивизма получили свое развитие в след этапе в конце 19 века, названном «Эмпириокритицизм». Представители Эрнст Мах и Рихард Авенариус (махизм).

Убедившись в том, что построение целостной научной картины мира без привлечения метафизических представлений на данном этапе невозможно, Мах и Авенариус тем не менее продолжают утверждать необходимость отказа от метафизических (например: материя первична, события причинно обусловлены, мир познаваем – утверждения, кажущиеся бессмысленными для представителя конкретной науки) проблем и представлений и задачу они видят в так называемой критике опыта, т.е. в исследовании эмпирических естественнонаучных знаний с целью избавления их от метафизических затруднений псевдопроблем. Развитие науки продемонстрировало необходимость разработки ее фил оснований и тем самым выявило несостоятельность позитивистских установок, по крайней мере об отрицании осмысленности фил проблем. Это относится как к первому позитивизму, так и к эмпириокритицизму, и к послед стадиям развития этого течения.

Главное меню

- Главная

- Билеты с ответами по философии науки

- Вопросы и ответы для поступающих в аспирантуру

- Кандидатский минимум по философии науки

- Философия науки — Конспект лекций

- Подготовка к экзамену по Философии науки

- Ответы для сдачи кандидатского экзамена по философии науки

- Философия науки для студентов

- Дополнительная информация

- Вопросы с ответами по философии науки

- Шпаргалки по философии науки

- Лекция по дисциплине История и методология науки и производства

- Ответы на вопросы по истории и философии науки

- Лекции по истории философии

Источник: filnauk.ru

3. Позитивизм как философия науки: основные этапы становления и развития.

Позитивизм (лат. positivus — положительный) в качестве главной проблемы рассматривает вопрос о взаимоотношении философии и науки. Главный тезис позитивизма состоит в том, что подлинное (положительное) знание о действительности может быть получено только лишь конкретными, специальными науками.

Первая историческая форма позитивизма возникла в 30-40 г. XIX века как антитеза традиционной метафизике в смысле философского учения о началах всего сущего, о всеобщих принципах бытия, знание о которых не может быть дано в непосредственном чувственном опыте. Основателем позитивистской философии является Огюст Конт (1798-1857), французский философ и социолог, который продолжил некоторые традиции Просвещения, высказывал убеждение в способности науки к бесконечному развитию, придерживался классификации наук, разработанной энциклопедистами.

Кант утверждал, что всякие попытки приспособить «метафизическую» проблематику к науке обречены на провал, ибо наука не нуждается в какой-либо философии, а должна опираться на себя. «Новая философия», которая должна решительно порвать со старой, метафизической («революция в философии») своей главной задачей должна считать обобщение научных данных, полученных в частных, специальных науках.

Вторая историческая форма позитивизма (рубеж XIX-XX вв.) связана с именами немецкого философа Рихарда Авенариуса (1843-1896) и австрийского физика и философа Эрнста Маха (1838-1916). Основные течения — махизм и эмпириокритицизм. Махисты отказывались от изучения внешнего источника знания в противовес кантовс-кой идеи «вещи в себе» и тем самым возрождали традиции Беркли и Юма. Главную задачу философии видели не в обобщении данных частных наук (Конт), а в создании теории научного познания. Рассматривали научные понятия в качестве знака (теория иероглифов) для экономного описания элементов опыта — ощущений.

В 10-20 гг. XX века появляется третья форма позитивизма — неопозитивизм или аналитическая философия, имеющая несколько направлений.

Логический позитивизм или логический эмпиризм представлен именами Мори-ца Шлика (1882-1936), Рудольфа Карнапа (1891-1970) и других. В центре внимания проблема эмпирической осмысленности научных утверждений. Философия, утверждают логические позитивисты, не является ни теорией познания, ни содержательной наукой о какой-либо реальности.

Философия — это род деятельности по анализу естественных и искусственных языков. Логический позитивизм основывается на принципе верификации (лат. verus — истинный; facere — делать), который означает эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, чувственными данными, экспериментом.

Научные утверждения, не подтвержденные опытом, не имеют познавательного значения, являются некорректными. Суждение о факте называется протоколом или протокольным предложением. Ограниченность верификации впоследствии выявилась в том, что универсальные законы науки не сводимы к совокупности протокольных предложений. Сам принцип проверяемости также не мог быть исчерпаем простой суммой Какого-либо опыта. Поэтому сторонники лингвистического анализа—другого влиятельного направления неопозитивизма Джордж Эдуард Мур (1873-1958) и Людвиг Витгенштейн (1889-1951), принципиально отказались от верификационной теории значения и некоторых других тезисов.

Четвертая форма позитивизма — постпозитивизм характеризуется отходом от многих принципиальных положений позитивизма. Подобная эволюция характерна для творчества Карла Поппера (1902-1988), пришедшего к выводу, что философские проблемы не сводятся к анализу языка. Главную задачу философии он видел в проблеме демаркации— разграничении научного знания от ненаучного.

Метод демаркации основан на принципе фальсификации, т.е. принципиальной опровержимости любого утверждения, относящегося к науке. Если утверждение, концепция или теория не могут быть опровергнуты, то они относятся не к науке, а к религии. Рост научного знания заключается в выдвижении смелых гипотез и их опровержении.

Источник: studfile.net

Позитивизм, его основные проблемы и этапы — Первая форма позитивизма

Позитивизм (лат. positivus — позитив) рассматривает вопрос о связи философии и науки как основную проблему. Главный тезис позитивизма заключается в том, что истинные (положительные) знания о реальности могут быть получены только с помощью конкретных, специальных наук.

Первая историческая форма позитивизма возникла в 30-40-х годах XIX века как антитеза традиционной метафизике в смысле философской доктрины о происхождении всего сущего, об универсальных принципах существования, знание которых не может быть дано в непосредственном сенсорном опыте. Основателем позитивистской философии является французский философ и социолог Огюст Конт (1798-1857), который продолжил некоторые традиции Просвещения, выразил веру в способность науки к бесконечному развитию и придерживался классификации наук, разработанной энциклопедистами. Первый период в развитии позитивизма (2-я половина XIX в.) также связан с именами Герберта Спенсера, Джона Милла, Ипполита Тэйна и др.

Главной целью всей системы позитивизма Конта было теоретическое обоснование нового «порядка», который заменил бы «беспорядок», созданный Французской революцией 1789 года. По его словам, мир управляется идеями, прогресс общества — это прежде всего духовный прогресс, а духовное развитие не только всегда предшествует, но и обуславливает социальное развитие. Поэтому для того, чтобы изменить общество и нравственность, необходимо изменить мнения.

Первая форма позитивизма

В основе всей философской системы Комта лежит учение о трех этапах развития человеческой мысли и познания: 1) «богословском», 2) «метафизическом» и 3) «позитивном». На первом этапе круг знаний, доступных человеку, ограничен, а воображение доминирует над мыслью. На втором этапе в качестве первого принципа признается не Бог, а природа или некая абстрактная сущность.

Высшей и завершающей стадией развития знания и общества в целом является «позитивный», или научный этап, характеризующийся отказом от богословия и метафизики и реконструкцией социальной жизни на основе положительных знаний. Эти знания обеспечиваются не только естественными науками, но и наукой общества — «социологией». Целью позитивной науки является раскрытие порядка и законов природы и общества.

Человек, оказавший наибольшее влияние на аналитическое движение, — Людвиг Витгенштейн, опубликовавший в начале 20-х годов свой «Логико-философский трактат». В молодости на него оказал влияние его учитель Рассел, чья деятельность, в свою очередь, оказала влияние на позитивистских философов Венского круга. Он кратко изложил цель аналитической философии:

- философия направлена на логическое очищение мысли.

- философия — это не доктрина, а деятельность.

- философская работа состоит в основном в разъяснении.

- философия выливается не в «философские выводы», а в очищение выводов.

- без философии мысли были и остаются расплывчатыми и неопределенными: их задача, таким образом, состоит в том, чтобы сделать их ясными и дать им четкую картину.

Позитивизм стал основным корнем современного философского анализа. Французские позитивисты 19 века во главе с Огюстом Контом заняли позицию, что знания должны основываться на чувственном восприятии и изучении объективной науки. Таким образом, позитивизм ограничил знания установлением наблюдаемых фактов и их связей и отверг метафизический взгляд на мир и мнение, содержащее элементы, которые не могут быть эмпирически проверены. Такое негативное отношение к любой реальности вне человеческих чувств оказало влияние на многие современные школы мысли, включая прагматизм, бихевиоризм, научный натурализм и аналитическое движение.

Комте утверждал, что все попытки приспособить «метафизическую» проблему к науке обречены на провал, поскольку наука не нуждается в философии, а зависит от нее самой. «Новая философия», которая должна решительно порвать со старой, метафизической («революция в философии»), должна считать своей главной задачей обобщение данных, полученных в частных, специальных науках.

Неопозитивизм

В 10-20 годы XX века существует третья форма позитивизма — неопозитивизм или аналитическая философия, которая имеет несколько направлений.

Общей чертой неопозитивизма, который сейчас принято называть «аналитической философией», является детальное изучение языка с целью прояснения философских проблем. Наиболее известными экспонентами аналитической философии являются Б. Рассел (1872-1970) и Л. Витгенштейн (1989-1951).

Великий математик, Рассел внес значительный вклад в применение логического анализа для изучения основ математики. По его мнению, важно уточнить значение слов и предложений, представляющих знания, путем преобразования менее четких высказываний в более ясные. Он применил метод логического анализа к философии. В своих работах «Наше знание внешнего мира» (1914) и «Логический атомизм» (1924) он выдвинул идею о том, что логика может быть использована для раскрытия сущности философии.

Логический позитивизм или логический эмпиризм представлен именами Морица Шлика (1882-1936), Рудольфа Карнапа (1891-1970) и др. Она сосредоточена на проблеме эмпирической обоснованности научных притязаний. Философия, утверждают логические позитивисты, не является ни эпистемологией, ни содержательной наукой любой реальности.

Философия — это деятельность по анализу естественных и искусственных языков. Логический позитивизм основан на принципе верификации (латинская verus — true; facere — do), то есть эмпирического подтверждения научных теоретических утверждений путем сравнения с наблюдаемыми объектами, сенсорными данными, экспериментом.

Научные утверждения, не подтвержденные опытом, не имеют эпистемной ценности, являются ложными. Фактическое решение называется протокольным или протокольным предложением. Ограничение проверяемости позднее проявилось в том, что универсальные законы науки не сводятся к набору протокольного предложения. Нельзя также исчерпать и сам принцип проверяемости в одной лишь сумме всего опыта. Поэтому сторонники лингвистического анализа — еще одной влиятельной ветви неопсивизма, Джордж Эдвард Мур (1873-1958) и Людвиг Витгенштейн (1889-1951), — принципиально отклонили теорию проверяемости смысла и некоторые другие тезисы.

Постпозитивизм

Начиная с 1960-х годов, наиболее значимыми для логико-методологических исследований становятся понятия постпозитивизма, или, как его иногда называют, «четвертого позитивизма». Его представители, наиболее известные из которых — К. Поппер (1902-1994), Т. Кун (род. 1922), И. Лакатос (1922-1974) и П. Фейерабенд (род. 1924), продолжают поиск позитивизма в области научной строгости и уточняют теорию развития знаний.

Взгляды Поппера на познание имеют отличия от взглядов приверженцев неопозитивизма. Эти различия заключаются в следующем:

1) Неопсивисты рассматривают данные чувственного опыта как источник знаний, для Поппера все источники знаний эквивалентны; Поппер не различает, как это делают неоопсивисты, понятия эмпирических и теоретических знаний;

2) Неопсивисты установили контролируемость, т.е. проверяемость, а Поппер установил фальсификацию, т.е. опровержимость, в качестве критерия для разграничения истинных и ложных знаний;

3) Неопсивисты пытались дискредитировать важность метафизики, в то время как Поппер ее терпел;

4) Логические позитивисты подчеркивали индукцию как основной метод науки, в то время как Поппер подчеркивал проб и ошибок и включал в себя только дедуктивное рассуждение;

5) у логических позитивистов философия науки сводится к логическому анализу языка науки, а у Поппера — к анализу процесса развития знаний;

6) многие представители неопозитивизма (Р.Карнап, К.Гемпель и др.) позволили применить идею закономерности к явлениям общественной жизни, а К.Поппер доказал обратное в своих работах «Открытое общество и его враги» (1945) и «Бедность историзма» (1944).

Фальсификация

Другой вариант развития научных знаний был предложен И. Лакатосом в его книге «Фальсификация и методология исследовательских программ». Его основной описательной единицей модели развития науки является «исследовательская программа», состоящая из «жесткого ядра», «защитного пояса» и набора методических правил — «отрицательной эвристики», которые определяют предпочтительные направления исследований. «Твердое ядро» рассматривается в исследовательской программе как состоящее из неопровержимых утверждений.

Ремень безопасности» служит для защиты «жесткого ядра» от опровержений. Однако сама она меняется и совершенствуется благодаря правилам «положительной эвристики», а также благодаря фальсификации и подтверждению. По словам Лакатоса, исследовательская программа прогрессивно развивается, когда ее теоретический рост предвосхищает ее эмпирический рост. Если наблюдается обратное, то он уменьшается.

Научная работа, по мнению Фейерабенда, должна быть направлена на создание альтернативных теорий и полемики между ними. При этом, по его мнению, необходимо следовать принципу распространения, с одной стороны, который означает, что необходимо изобретать и разрабатывать концепции, несовместимые с существующими теориями, признанными научным сообществом, а с другой — принципу несоизмеримости, который гласит, что теории несопоставимы.

Фейерабенд выступал против диктата методик и принятия любых правил в научных исследованиях. Он считал, что наука ничем не отличается от мифа.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

- Здесь темы курсовых работ по философии

Читайте дополнительные лекции:

- Источники философии. Соотношение философии и мифа, искусства, науки

- Античная философия

- Неоплатонизм

- Познание как творчество

- Концепция истории Гегеля

- Сенсуализм в философии нового времени

- Проблема форм социокультурного изменения

- Николло Макиавелли, итальянский мыслитель, философ

- Почему человек верит в бога?

- Владимир Иванович Вернандский, советский мыслитель, философ

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

Источник: lfirmal.com