1. Первичную информацию о потерявшемся принимает оператор 112, при поступлении сигнала выясняет:

— сведения о заявителе;

— канал обратной связи;

— предположительное место, дату, время начала бедствия (исчезновения);

— дату, время, до истечения которого ОП должен прибыть в определенное место (выйти на связь);

— состояние здоровья пропавшего.

Также заявитель может позвонить не только на телефон 112, но и непосредственно в дежурные службы (согласно схеме) на муниципальном и областном уровне. «Лицо», получившее информацию по пропаже человека, доводит ее до ЕДДС муниципального образования.

2. Далее информация поступает в ЕДДС, которая доводит до всех заинтересованных сторон, согласно схемы прохождения информации.

3. Руководитель органа внутренних дел назначает руководителя поисково-спасательных работ от МВД России (далее — РПСР).

4. Диспетчер МПСГ передает сведения начальнику гарнизона, который назначает старшего по ПСР от МЧС России.

В России стартовала программа студенческого туризма

— определяет круг информаторов, наиболее осведомленных о случившемся;

— используя анкетные данные и картографический материал, собирает сведения об ОП;

— собирает информацию из прочих источников;

— разрабатывает один или несколько (не более трех) сценариев происшедшего;

— определяет район поисков;

— формирует предложения по ведению ПСР, согласовывает с руководителем (координатором поисков) состав привлекаемых сил и средств;

— разрабатывает план первого периода поисков.

6. Добровольческие организации (ПСО «Лиза Алерт») привлекают волонтеров на поиски, при необходимости оказывают помощь в подготовке карты поисков.

7. Вся информация по поискам аккумулируется в ЕДДС, которая доводит ее до ЦУКС МО.

Начальные действия

Если есть уверенность, что пропавший находится в состоянии бедствия, одновременно со сбором информации проводится сбор ПСГ. В случаях, не терпящих отлагательства, выезд группы в район поисков может происходить до окончания планирования.

Начиная розыск пропавшего, РПСР должен убедиться, что он действительно отправился на природу (в лес), а не ввел в заблуждение родственников по каким-либо причинам.

Ключевая задача для РПСР при первоначальном сборе информации найти информатора (информаторов), наиболее осведомленных о происшедшем. Одна из распространенных ошибок при первоначальном сборе информации состоит в том, что оперативный дежурный сразу опрашивает заявителя, не удосужившись выяснить у него, насколько он осведомлен об обстоятельствах пропажи. Таким образом, сразу теряется несколько часов наиболее ценного времени.

Самый ценный информатор – лично бывший ПП и видевший пропавшего. Это как правило, друг или родственник ОП, с которым он выехал (пошел) в лес.

Следует помнить, что информатор может, сознательно или несознательно, вводить РПСР в заблуждение, а иногда откровенно врать. Это бывает в тех случаях, когда информатор прямо или косвенно виноват в исчезновении ОП, имел с ним конфликт, в случае криминального развития событий. Родственники и друзья часто дают ОП положительные характеристики, скрывают, например, склонность к пьянству. Часто скрывают тот факт, что ОП был в лесу в состоянии алкогольного опьянения.

Как родителям вернуть половину стоимости лагеря? Программа от федерального агентства туризма России

Никогда не следует ограничиваться одним информатором. Каждый информатор должен опрашиваться отдельно. В результате выявляются нестыковки и противоречия, указывающие на достоверность полученной информации. Наибольшие ошибки информаторы делают при определении расстояний на местности и промежутков времени.

Немногие граждане, посещающие лес, пользуются картами, определяют расстояние, да и на часы смотрят нечасто. Ошибаются в пять раз и более. Утверждение о том, что расстояние до объекта составляет 500 метров, может означать и 100 метров и два километра.

Сбор информации о районе поиска из дополнительных источников обязателен. Он подразумевает получение необходимых сведений от людей, знакомых с районом поиска. Это могут быть:

работники лесничества, лесхоза;

работники лесозаготовительных, геологических и т.п. организаций, военнослужащие войсковых частей, расположенных в данной местности;

опытные охотники и рыбаки, знакомые с данной местностью;

работники местной поселковой администрации.

Чтобы выйти на нужных информаторов, проще всего обратиться в органы местного самоуправления по соседству с районом поисков.

Одновременно со сбором сведений РПСР оповещает указанных лиц и определяет канал связи с ними. До начала активной фазы поисков следует использовать все возможные каналы сбора информации по телефону, радиосвязи и т.п. Рекомендуется использование средств массовой информации, особенно в случаях, не терпящих отлагательства.

Сбор информации с использованием средств связи гораздо более эффективен, чем марш-броски по плохо просматриваемой местности Обследование обширных районов с использованием только сухопутных подразделений обычно нецелесообразно, но может быть эффективным для тщательного обследования небольшого района. Следует помнить, что в районе поисков обычно находятся граждане, количество которых часто гораздо больше, чем число спасателей, специально выезжающих для проведения поисков. Эти люди могут случайно стать ключевыми свидетелями и свести к минимуму затраты сил и времени. Полезно провести оповещение местных жителей через местную радиосеть, путем вывешивания объявлений в местах, часто посещаемых – у магазинов, автобусных остановок, клубов, школ и т.п.

При сборе информации о районе поисков следует установить:

наличие дорог, в том числе лесных и полевых, их проходимость для различной техники, троп, мостов, переправ;

наличие линейных ориентиров, особенно – ограничивающих район, их состояние, проходимость;

проходимость лесных массивов, болот, гористой местности;

посещаемость района – сколько людей может находиться в будние дни, в выходные дни, постоянно живущие;

наличие, расположение, состояние укрытий – избушек, сараев, навесов и т.п.

Никакая карта не может дать ценной информации больше, чем местный житель – лесник, рыбак или охотник. Особенно это касается местной «транспортной сети» — троп, просек, дорожек, а также укрытий. Следует помнить, что охотник не всегда готов указать точные координаты своих охотничьих избушек. В этом случае следует предложить ему самому проверить свои угодья на предмет пребывания там ОП. Отказов обычно не бывает.

Часто местные жители могут припомнить известные случаи блуждания в местном лесу. Ценной может оказаться информация о том, где вышел или был найден заблудившийся ранее при похожих обстоятельства.

Методика поиска

Отработка заявки.

Заявка поступает из различных источников. В данной заявке, как правило, недостаточно информации. Первичное действие – обработка (по средствам телефонной связи) заявки. Данные действия варьируются от запроса по телефону родственников, до возможных свидетелей. Суммарное время работы около 1час, который выполняет специалист (как правило старший от МЧС или координатор «Лизы Алерт»).

Анализ заявки.

Вся информация о проводимых мероприятиях аккумулируется, анализируется и принимается решение о необходимости выезда. Это действие на данном этапе определяется старшим поисков и координатором волонтеров, что неразрывно связано с соответствующей квалификацией. При подготовке к выезду на поиски производится первичный анализ местности. Желательно наличие специалистов по: картографии, связного с оборудованием. В обязательном порядке осуществить привлечение оперативных служб и сосредоточить на месте событий необходимые силы, включая кинологов или авиацию.

Первые этапы поиска

При оперативном выезде целесообразно работать на отклик (зов или звук), если нет других показаний. С линейного ориентира, ровным темпом с расстоянием между группами равным половине длины отклика. Кричать каждые сто метров в группе, состоящей не более чем из двух человек.

Не обученные к поиску в лесу люди, как правило, направляются в населённый пункт на оклейку ориентировками в поисках свидетелей. Ориентировки готовятся заранее при подготовке выезда. В ходе обработки вызова по средствам телефонной связи запрашивается фотография пропавшего. В светлое время целесообразно использовать сирену у кромки леса.

Сирена не двигается и работает с перерывами. 2мин работает, 10 молчит. Важно убедиться, что на пути, пропавшего к сирене нет болот и водных преград. Важный метод — это привязка к местности всех линейных ориентиров и оконтуривание леса по внешнему краю.

Дополнительный этап поиска

В случае отсутствия результата после прохода всего массива леса на отклики, а также проведения воздушной разведки, может быть задействован прочес местности.

Организация штаба поиска

На месте поисков организуется штаб, который является точкой сбора всех участников поисков. Он должен располагаться близко к точке входа в лесной массив. В штабе работает оперативный картограф, развернута радиосвязь, производится выдача оборудования. Перед выходом на поиски проводится инструктаж поисковых групп.

Фактически штаб — это рабочее место старшего/ координатора поиска и его помощников. Все задачи ставятся штабом: план мероприятий, постановка задач и прием информации. Задача штаба обеспечить эффективное и бесперебойное поисковое мероприятие до результата или до технической остановки.

Выдача оборудования

При выходе на поиски личный состав оснащается: фонарями, навигаторами, запасными аккумуляторами, рациями, компасами. Это минимальный набор оборудования. В штабе также имеется комплект данного оборудования, за который отвечает назначенный человек руководителем поиска.

Источник: cyberpedia.su

Что делать, если вы потерялись в турпоходе

Туристический поход – это один из самых увлекательных и незабываемых вариантов активного отдыха. Однако, путешествуя по незнакомым малонаселенным местам, всегда есть риск заблудиться или отбиться от своей туристической группы. Если с вами приключилась подобная беда, нужно не паниковать, а тщательно обдумывать каждое свое действие. Это значительно увеличит шансы того, что вы будете найдены в самые короткие сроки. Еще одним надежным помощником для потерявшегося путешественника станет заранее положенный в рюкзак GPS Маркер.

Турпоход – это всегда весело и увлекательно, но чтобы не произошла трагедия, нужно уделять большое внимание безопасности

Правила поведения

Если вы отправились в туристический поход и случилось так, что вы потерялись, нужно помнить главные правила поведения и не впадать в отчаяние. В такой ситуации очень опасно бежать «куда глаза глядят», ведь это еще больше запутает и путешественника, и его спасателей. После того как вы успокоитесь, следует:

- При наличии телефона позвонить близким людям и сообщить о случившемся. Нужно постараться в деталях описать местность, в которой находитесь. После звонка лучше выключить телефон, для того чтобы заряда батареи хватило надолго.

- Осмотреться вокруг. Возможно удастся заметить какие-нибудь ориентиры: железную дорогу, постройки или что-нибудь другое.

- Хорошенько прислушаться. В опасных ситуациях органы чувств сильно обостряются, и, возможно, получится услышать какие-то звуки цивилизации, которые могут послужить ориентиром. Если вы услышите что-то, то лучше начать шуметь (кричать, свистеть, стучать), ведь это отпугнет зверя и наведет на вас людей.

- Если решено оставаться на месте, то его нужно обозначить так, чтобы оно было приметно с высоты. Для этого можно специфически выложить ветки или камни.

- Если решено продвигаться дальше, то необходимо оставлять после себя заметные следы: лоскутки яркой ткани, аккуратно сложенные ветки. Это поможет поисковикам быстрее найти дорогу к вам.

- При наличии рядом реки стоит идти вдоль нее, так как возле водоемов всегда есть жилища или стоянки людей. То же самое касается и линий электропередач.

- Ни в коем случае нельзя спать на непокрытой земле, есть незнакомые ягоды и фрукты, пить из сомнительных источников.

- Если нет ни навигатора, ни компаса, можно ориентироваться по лесным приметам. Например, кольца на пнях шире с южной стороны, а мох всегда растет только с северной.

Отправляясь в поход без карты и компаса, нужно обязательно помечать свой путь. Это связано с тем, что шаг левой ногой больше, чем правой, а это в конечном счете приводит к блужданиям по кругу.

Эти советы обязательно помогут, но если вы боитесь заблудиться или переживаете за своих близких, которые отправились в турпоход, лучше обезопасить их с помощью GPS Маркера.

Как поможет GPS Маркер

Это небольшое устройство занимает минимальный объем в рюкзаке, но при возникновении чрезвычайной ситуации поможет отыскать или спасти человека в самые короткие сроки.

Любой GPS Маркер может работать автономно, а для координации использует спутниковые данные.

С помощью GPS Маркера можно узнать местоположение потерявшегося туриста

Чтобы близкие всегда были в курсе нахождения путешественника, нужно настроить устройство так, чтобы сообщения с координатами приходили на телефон члена семьи или инструктора, организовавшего поход. На приборах также можно настроить частоту оповещения.

Если турист попал в опасную ситуацию, всегда можно использовать тревожную кнопку. После активации кнопки SOS на телефон родственника придет сообщение, оповещающее о бедственном положении с точными координатами. После такого сигнала потерявшегося туриста можно найти за считанные часы.

Источник: gpsmarker.ru

Если турист отстал от группы

На этом уроке мы вспомним некоторые правила поведения во время туристского похода. Выясним, что нужно делать при потере ориентировки во время похода. Узнаем, как себя правильно себя вести туристу в ситуации, когда он отстал от своей группы. А также познакомимся с некоторыми способами ориентирования на местности.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Если турист отстал от группы»

На прошлых уроках мы с вами начали знакомство с туристскими походами. И научились составлять график движения по туристскому маршруту. Также мы с вами говорили о том, что в походной колонне должна поддерживаться средняя, оптимальная для движения скорость. Не должно быть ни лидеров, которые убегают вперёд, ни отстающих (то есть группа не должна растягиваться).

Однако бывают случаю, когда кто-то из участников похода всё же отстаёт от группы. Тогда возникает чрезвычайная ситуация. Причины её могут быть разные: слабая дисциплина, спешка, сильное утомление, а также плохая организация движения по маршруту.

Остановился турист на минутку передохнуть, поправить одежду или подтянуть лямки у рюкзака — пропустил всех вперёд, в том числе замыкающего. Сам замешкался. А потом сбился с пути. Свернул не на ту тропинку и в результате — не смог догнать группу

Итак, что же делать туристу, который внезапно оказался один в лесу, в таком месте, где нет мобильной сотовой связи? Ситуация похожа на ту, в которой оказывается человек, впервые попавший в незнакомый район города. И выход из ситуации примерно такой же.

Надо определить, где находитесь, а затем — каким путём, в каком направлении надо идти в нужное место. Разница лишь в том, что в городе на эти вопросы помогут ответить прохожие, а в лесу надо решать эти задачи самостоятельно.

Итак, почувствовав, что заблудились, нужно остановиться, успокоиться и оценить ситуацию. Затем необходимо по возможности вернуться в то место, где турист отстал от группы. Далее надо оценить обстановку и решить: идти вслед за группой или ждать, когда его хватятся и найдут. И здесь необходимо выполнение нескольких важных правил.

Правило первое. Если вы решили догонять товарищей, то нельзя идти напрямую или срезать углы. Как бы ни петляла тропинка или дорога, как бы ни хотелось сократить путь, сходить с неё нельзя! Тропинка или дорога — единственная ниточка, связывающая отставшего с товарищами. Именно здесь в первую очередь его будут искать.

Правило второе. Типичная ошибка заблудившегося туриста — непрерывное и бесцельное перемещение с места на место. Так можно лишиться последних сил и забрести в такую глушь, где трудно рассчитывать на помощь. Лучше сесть на тропе и ждать. Пока ждёте, можно попробовать нарисовать свой маршрут на земле.

Отметить на нём запомнившиеся ориентиры, повороты. Это поможет выбрать примерное направление выхода. Возможно, помогут звуки машин на шоссе или поездов на железной дороге. Эти звуки нарастают по мере приближения машины или поезда и затем слабеют.

Если же вам удалось заранее познакомится с местностью и запомнить основные ориентиры, то можно смело выбирать направление на линейный ориентир и выходить на него.

Поможет также маркировка туристских маршрутов. Металлические таблички прикрепляют на деревья на уровне роста человека. Они раскрашены в три горизонтальные полосы (белая — синяя — белая или белая — красная — белая). Располагаются таблички довольно часто, и они выводят на хорошие тропы, дороги или к туристским приютам.

Надо помнить, что вокруг больших и малых городов сейчас довольно много садовых участков. К ним ведут дороги. Значит, существует большая вероятность выйти на эти дороги и далее к людям.

Помогут определить направление выхода встретившиеся дороги и тропы. Попав на тропу, надо внимательно изучить её. Нехоженая, заброшенная тропа начинает зарастать травой, на ней совсем не видно следов.

На тропе, по которой ходят, можно увидеть следы, иногда сломанные веточки, фантики от конфет, окурки и другие предметы. Надо пройти по тропе вперёд-назад. Постараться определить по ней направление к населённому пункту. Дело в том, что ближе к жилью тропа становится шире, лучше утоптана, от неё отходят более мелкие тропки.

Стрелка, образованная основной и боковой тропой, показывает направление к населённому пункту. Ещё раз повторимся, ни в коем случае не сходить с тропы, даже если кажется, что можно срезать её изгиб и пройти более коротким путём.

Правило третье. В вечернее и ночное время, при ограниченной видимости или дожде вообще не следует бродить по незнакомым местам. Это может кончиться травмой. Надёжнее всего в непосредственной близости от дороги или тропы разжечь костёр, который не только даст тепло, но и послужит своеобразным маяком, значительно облегчающим поиск заблудившегося.

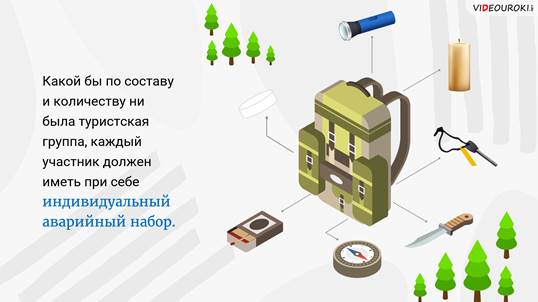

Какой бы по составу и количеству ни была туристская группа, каждый участник должен иметь при себе индивидуальный аварийный набор (спички в непромокаемой упаковке, фонарик, парафиновую свечу, сухое горючее, нож и прочее).

Правило четвёртое. Если на улице холодно, а костёр по какой-то причине развести не удалось, надо надеть на себя всю имеющуюся в рюкзаке тёплую одежду. Молнии и пуговицы должны быть застёгнуты. Шнуровку ботинок лучше ослабить, чтобы обувь не сдавливала ноги. А ещё лучше снять ботинки и переобуться в запасные сапоги, надев сухие шерстяные носки.

После этого надо сесть на рюкзак спиной к ветру, накинув на спину и голову спальный мешок.

Правило пятое. Если отставшему туристу предстоит ночёвка, следует заранее позаботиться о сооружении убежища. Внутри него убежища можно укрыться от ветра, дождя и зажечь свечу. Она даст немного тепла и одновременно высветит убежище в темноте. Для экономии свечи лучше зажигать её лишь на короткие промежутки времени.

Хотя бы раз в течение часа надо вставать и проделывать несколько физических упражнений, чтобы согреться. Если на улице мороз, спать нельзя!

Правило шестое. Если миновала ночь, а помощь так и не появилась, отставшему туристу надо самому выбираться из чрезвычайной ситуации. Когда поблизости есть дорога, тропа или просека, идти следует по ним. Если ничего этого нет, надо двигаться в том направлении, где, скорее всего, располагается ближайший населённый пункт.

Но для этого необходимо определить направление сторон света и строго придерживаться избранного направления. Ни в коем случае не блуждать.

На месте вынужденной ночёвки надо обязательно оставить записку и рассказать в ней о своих намерениях. Чтобы место это было заметно издалека, его надо отметить. Например, надёжно воткнуть в грунт длинную палку и привязать к её концу кусок яркой ткани.

Разобравшись в ситуации и зная, в каком направлении нужно двигаться, необходимо определить это направление на местности.

Если в лесу или в поле удалось выйти на дорогу, то она тоже становится ориентиром. Если же не получилось найти тропу или дорогу, но определено нужное направление движения, например на восток, то затем надо определить, в какой стороне находится восток, и двигаться в этом направлении, постоянно контролируя своё движение. Это сделать легко, если есть компас. Но часто именно его-то и не оказывается. Тогда сначала надо определить стороны света.

В солнечный день в 14 часов тень покажет направление на север. Если стоять лицом на север, то направо будет направление на восток, налево — на запад.

Но что делать, если нет часов, чтобы определить, полуденное время или оно уже прошло? Тогда надо воткнуть в землю небольшой шест (длиной около метра), отметить камешком или колышком конец его тени. Через некоторое время вновь отметить конец тени. Затем провести прямую линию от первой отметки через вторую и ещё на 30—40 сантиметров.

Встать так, чтобы носок левой ноги был у первой отметки, а правой — у конца проведённой линии. В таком положении человек стоит лицом к северу.

Довольно точно направление на север в солнечный день можно определить и при помощи часов (только нужны часы механические, со стрелками). Для этого надо положить часы на ладонь в горизонтальной плоскости. Повернуть их так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Линией «север—юг» будет биссектриса угла, образованного часовой стрелкой и направлением на 2 часа.

Зная это, можно определить направление на запад и восток. До двух часов дня юг находится справа от солнца, а после него — слева. Надо только учитывать, что этот способ даёт заметную ошибку в южных широтах.

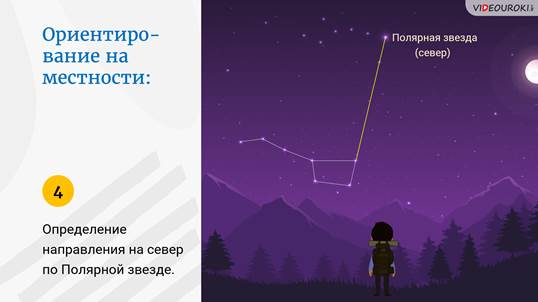

Ночью можно без труда определить направление на север по Полярной звезде. Тем, кто забыл, где она находится, надо найти созвездие Большой Медведицы. Затем по воображаемой линии, соединяющей две последние звезды ручки ковша, отсчитать пять отрезков, равных расстоянию между этими звёздами. Там и будет Полярная звезда.

Направление на север и юг можно определить и по местным признакам. Наиболее точны те приметы, которые в основном зависят только от действия солнечных лучей. Например, в зимнее и весеннее время года снег подтаивает больше на южных склонах холмов, бугров и на северных склонах ямок или следов человека и животных. Южным называется склон, освещаемый солнцем в полдень.

Около больших камней и пней снег быстрее оттаивает с южной стороны, так как там этому помогает отражённое тепло, а северная сторона закрыта тенью.

По этой же причине трава на северных окраинах полян бывает гуще. Гуще она и к югу от отдельно стоящих пней, камней, стволов деревьев.

Летом с северной стороны деревьев, камней, пней земля более влажная. Южные склоны холмов бывают суше.

Ошибку могут дать наблюдения за оврагом. Если он вытянут с севера на юг, то оба его склона будут одинаково влажными или сухими.

Направление на север могут подсказать и муравьи: они строят муравейники таким образом, что северная их часть круче, чем южная.

Нельзя ориентироваться по ветвям и годовым кольцам деревьев. Ветви сильнее развиваются не с южной стороны, как часто думают, а в сторону свободного пространства. На отдельно стоящее дерево влияют также ветер и другие факторы. Годовые кольца даже у отдельно стоящих деревьев не всегда шире с южной стороны, к тому же их ширина меняется в зависимости от высоты среза.

Надёжнее определять стороны горизонта по следующим приметам.

Лишайники и мхи более развиты на северной стороне стволов деревьев, пней, камней, зданий.

Кора деревьев темнее и грубее с северной стороны стволов. Это хорошо видно на берёзе, сосне, лиственнице, осине.

На смолистых деревьях в жаркую погоду большее выделение смолы происходит с южной стороны.

При определении сторон горизонта по всем этим приметам нужно применять несколько способов, чтобы сделать правильный вывод.

Находясь в горах, надо обратить внимание на характер склонов и их растительность. Южные склоны более сухие, и на них теплее. На них растут более теплолюбивые деревья, например дуб.

Можно ориентироваться и по лесным просекам, которые делят лес на кварталы. Как правило, их прорубают в направлениях север—юг и запад—восток. Однако иногда просеки прорубают с определёнными целями в других направлениях. В любом случае по ним легче двигаться, и они, как правило, ведут к хозяйственному сооружению или населённому пункту.

Итак, после ориентирования и определения направления движения надо двигаться. Но, как говорит седьмое правило, при малейшем сомнении в правильности избранного направления, а также в том случае, когда кончилась просека или пропала тропа, надо вернуться в исходную точку.

Правило восьмое. Если тропинка или дорога вывела туриста на поляну, вырубку и здесь потерялась, значит, он выбрал неверное направление. Надо развернуться и идти по той же тропинке в противоположную сторону. Скорее всего, она приведёт к человеческому жилью.

Что касается группы, от которой отстал турист, то ей нельзя откладывать поиск отставшего туриста в надежде на то, что он вот-вот подойдёт. Тем более нельзя продолжать движение по маршруту, так как неизвестно, по какой причине он отстал. Отставший мог вывихнуть ногу, провалиться в болото и тому подобное. Если помощь задержится, дело может кончиться трагически.

Кроме этих правил нужно учитывать и другие особенности организации поиска.

Туристы, организующие поиск, должны быть очень внимательны, чтобы не пропустить следы потерявшегося. Необходимо голосом или другим доступным способом (свистками, ударами палок по стволам деревьев) периодически подавать сигналы потерявшемуся. Иногда неопытные туристы идут на поиск налегке, рассчитывая обернуться за час-два. Это грубейшая ошибка!

Как бы ни был велик соблазн избавиться от надоевшего рюкзака, делать этого не следует. С собой необходимо взять небольшой запас продуктов (консервы, сухари, питьё, шоколад), спальный мешок, тёплую одежду, накидку от дождя, фонарики, верёвку, аптечку.

Можно снарядить несколько поисковых групп. В этом случае два-три туриста остаются на месте и разбивают аварийный лагерь. Но если туристская группа невелика, ей не следует разделяться. На поиск надо отправляться всем вместе.

Если непрерывный поиск в течение ночи и до полудня следующего дня не дал положительных результатов, надо сообщить об исчезновении товарища местным властям.

Подобных неприятных ситуаций можно избежать, если соблюдать правила туристского похода. Напомним их:

никогда не растягивать походную колонну;

двигаться по маршруту в темпе, посильном для всех участников похода;

замыкающий ни при каких обстоятельствах не должен оставлять позади себя кого-либо из участников похода. Он должен поддерживать постоянную связь с направляющим, чтобы в случае необходимости тот мог замедлять движение колонны или вообще её останавливать;

на каждом привале руководитель должен проверять, вся ли группа в наличии;

если обнаружится, что кто-то из туристов отстал, движение по маршруту прекращается, а руководитель организует поиски.

Источник: videouroki.net