Что изучают в медицинском университете: список предметов

Врач — очень ответственная и важная профессия. Она требует от человека профессионализма и точности. Вот почему студенты мединститутов учатся дольше всех — шесть лет, вместо привычных пяти.

Хотите узнать, что конкретно изучают в медицинском институте? Тогда читайте статью. В ней мы расскажем, какие предметы необходимы для поступления в медицинские университеты России. А также подробно разберём, какие основные предметы входят в учебную программу мединститута.

Не забудьте подписаться на наш Telegram-канал, чтобы всегда быть в курсе последних событий из мира образования. И следите за акциями и скидками — с ними учиться ещё выгоднее.

Нужна помощь?

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Поступление в мединститут: какие экзамены сдавать

Вы с детства мечтаете лечить людей, не боитесь брать не себя ответственность и готовы долго и сложно учиться? Тогда стоит получить высшее образование по медицине.

Автошкола «Пилот». Дубна. Разбор всех вопросов по медицине

А какие предметы необходимо сдавать на ЕГЭ, чтобы поступать в государственные или частные медицинские университеты? Стандартный список выглядит так:

Чтобы поступить в мединститут, необходимо усиленно готовиться. Начинать желательно за пару лет до ЕГЭ. А чтобы помочь себе и получить нужные знания, найдите репетитора по биологии и химии и занимайтесь с ним. К сожалению, школьная программа даёт лишь самую основную информацию по данным предметам, которой не хватит для поступления.

Как правило, абитуриентов зачисляют по результатам ЕГЭ. Однако некоторые вузы могут вводить дополнительные вступительные экзамены для поступления на определённые специальности. Всегда изучайте сайт университета, чтобы точно знать условия.

Помните, что медицинские университеты делятся на две категории:

- Специализированные — вузы, полностью заточенные под медицинское направление.

- Общие — университеты, в которых существуют разные факультеты, в том числе и медицинский.

Абитуриенты могут выбирать одну из двух программ обучения:

- бакалавриат (4 года);

- специалитет (6 лет).

После бакалавриата можно будет работать только медсестрой или медбратом. А чтобы стать врачом, придётся ещё два года провести в магистратуре. Или сразу выбрать специалитет и учиться углубленно.

Боитесь сдавать ЕГЭ? После 9 или 11 класса можно поступить в медицинский колледж. Туда зачисляют по среднему баллу аттестата и могут потребовать пройти дополнительное психологическое тестирование. После колледжа можно сразу устроиться на работу младшим медицинским персоналом или поступить в вуз и продолжить обучение.

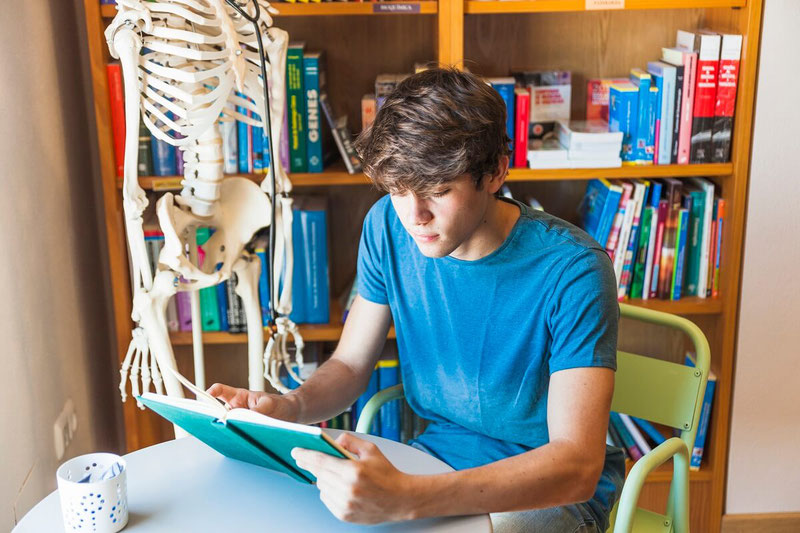

Что изучают в медицинском институте

Список предметов в медицинском университете довольно объёмный. Он содержит как узкоспециализированные предметы, так и общеобразовательные.

Когда смотришь на этот внушительный перечень впервые, может показаться, что учёба будет очень сложной. Не стоит пугаться. Если не пропускать лекции, внимательно слушать преподавателей и сразу учить материал — трудно не будет. Всё зависит от уровня первоначальных знаний, мотивации и упорства самого студента.

Чтобы вам было морально проще готовиться к учёбе, давайте рассмотрим, какие предметы изучают в медицинском институте на каждом курсе.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Предметы на 1 курсе медицинского университета

Самыми сложными в мединституте считаются первые три года учёбы. В это время студентам необходимо выучить много теоретической информации, без которой нельзя приступать к практической работе. Особенно тяжело бывает первокурсникам.

Что же изучают на 1 курсе медицинского университета? Самые важные предметы этого года следующие:

- анатомия;

- гистология;

- медицинская биология;

- химия;

- физика;

- латинский язык.

Давайте подробнее посмотрим, что из себя представляют предметы на первом курсе в медицинском вузе.

Анатомия — наука о строении человеческого тела. Её называют царицей медицинских дисциплин. Без этих важных знаний ни один студент не сможет стать хорошим специалистом.

Гистология — дисциплина, направленная на изучение строения, жизнедеятельности и развития тканей живых организмов.

Медицинская биология — наука, которая изучает биологическое происхождение людей, законы эволюции и изменения, которые происходят в человеческой популяции.

Латинский язык — обязательный предмет, без которого невозможно приступать к изучению многих медицинских дисциплин, например, к фармакологии. Освоив его, вы не только сможете с лёгкостью читать все подписи в анатомическом атласе и выписывать сложные рецепты пациентам, но и блеснуть в компании крылатым латинским выражением.

Прохождение всех остальных предметов на первом курсе в медицинском институте не должно вызывать вопросов. Особенно если вы хорошо учились в школе и владеете нужными знаниями.

Предметы на 2 курсе медицинского университета

На втором учащиеся продолжают изучать предметы, которые начали на первом курсе медицинского университета. К ним добавляют немного новых:

- микробиологию;

- нормальную физиологию;

- и другие.

Микробиология — наука, изучающая микроорганизмы, их биологические признаки и взаимодействия с другими существами и человеческим организмом.

Нормальная физиология — медицинская дисциплина, которая изучает правильное функционирование человеческих систем, а также функции организма и отдельных клеток.

Нормальная физиология — это очень важный предмет, суть которого — помочь студентам понять, как должна работать система и отдельные органы человека в здоровом состоянии. Это необходимо, чтобы потом они смогли отличать норму от патологий.

3 курс медицинского вуза: предметы

Самые сложные предметы в медицинском вузе, если верить свидетельствам бывших студентов-медиков, начинаются именно на третьем курсе. Среди них:

- топографическая анатомия;

- фармакология;

- хирургия;

- патологическая физиология;

- пропедевтика внутренних болезней.

Топографическая анатомия — это наука, которая изучает, как могут располагаться внутренние органы относительно друг друга в нормальном и патологическом развитии. Знания по этому предмету очень помогут преуспеть в медицинской практике.

Фармакология — дисциплина о лекарственных средствах и их действии на человеческий организм. Вот здесь вам и пригодятся знания латинского языка — ведь все названия лекарств записывают только на нём.

Хирургия — это обязательный предмет на лечебном деле и других специальностях. В его рамках студенты изучают, как проводить профилактику, диагностику и лечение большинства болезней.

Патологическая физиология — дисциплина, которая изучает, как зарождаются, развиваются и проходят патологические процессы в человеческом организме. И здесь без знаний нормальной физиологии никуда.

Пропедевтика внутренних болезней — наука, направленная на изучение диагностических приёмов и методов в медицине.

В зарубежных медицинских университетах пропедевтику начинают изучать сразу на первом курсе. Наши же учебные программы строят по следующему принципу: сначала нужно узнать основы строения и функционирования человеческого организма, а потом приступать к диагностике болезней.

Данные дисциплины, изучаемые в медицинском университете, требуют от студентов больших усилий, внимательности и постоянного повторения пройденного материала. Особенно фармакология, где придётся заучить названия большинства лекарственных средств, чтобы пройти экзамен.

Производственные практики у студентов медицинских вузов начинаются уже на третьем курсе. В это время они активно помогают практикующим врачам, учатся делать уколы и брать кровь для исследований.

4 курс медицинского института: предметы

Какие предметы в медицинском университете на 4 курсе? Здесь студенты начинают изучать такие предметы:

- урологию;

- акушерство;

- гинекологию;

- педиатрию;

- реабилитацию.

Скажем несколько слов о каждом предмете, изучаемом в медицинском университете на этом курсе.

Урология — это часть хирургической науки. Она изучает происхождение заболеваний мочеполовой системы, а также способы их диагностики и лечения.

Акушерство — медицинская сфера, которая исследует процессы, происходящие в женском организме во время зачатия, беременности, родов и послеродовом периоде.

Гинекология — наука, которая занимается женским здоровьем, специфическими женскими заболеваниями и их лечением.

Педиатрия — медицинская сфера, направленная на диагностику и лечение детских заболеваний.

Реабилитация — это область медицины, которая изучает, какие способы и мероприятия помогают пациентам быстрее и эффективнее восстанавливаться после заболеваний или хирургических вмешательств.

А на каком курсе выбирают специализацию в меде? Чтобы стать врачом в конкретном направлении, необходимо идти в ординатуру. Именно там присваивают специализацию. А после обычного обучения присваивают квалификацию — врач общей практики. Исключение — студенты стоматологического направления.

Что проходят в медицинском институте на 5 курсе

Как проходит обучение в медицинском университете на пятом курсе? На предпоследнем году студенты осваивают следующие специальности:

- физиотерапию;

- кардиологию;

- анестезиологию;

- интенсивную терапию;

- пульмонологию.

Физиотерапия — это дисциплина, в рамках которой учащиеся изучают природные и искусственные способы лечения и профилактики разных заболеваний. Особенно важно понимать взаимодействие физиотерапевтических мероприятий с реабилитационными.

Кардиология — медицинский раздел, изучающий сердечно-сосудистую систему, заболевания и их лечение.

Анестезиология — одно из направлений клинической медицины, суть которого заключается в поиске способов и мер, защищающих организм от операционных травм и других последствий.

Интенсивная терапия — это наука, которая изучает способы и методы, способствующие поддержанию жизненных функций пациентов при тяжёлых состояниях.

Пульмонология — медицинский раздел, который изучает заболевания лёгких и дыхательных путей. А также занимается их диагностикой и лечением.

Какие предметы изучают в медицинском университете на 6 курсе

Какие предметы изучаются в медицинском институте на последнем курсе? На шестом году обучения студенты заканчивают знакомство с основными предметами. Среди новых в их программе можно назвать следующие дисциплины:

- эпидемиологию;

- внутренние болезни;

- аллергологию и иммунологию;

- эндокринологию;

- радиационную медицину.

Эпидемиология — очень важный предмет в наше время. В его рамках студенты изучают законы, по которым развиваются эпидемиологические ситуации, а также меры и способы, помогающие справляться с заразными заболеваниями.

Внутренние болезни — это область медицинской науки, которая изучает профилактику, диагностику и лечение внутренних болезней человека.

Аллергология и иммунология — разделы, изучающие иммунные процессы в организме.

Эндокринология — наука, изучающая железы внутренней секреции, их строение, функционирование и патологии.

Эндокринология — одна из самых молодых медицинских наук. Она появилась только в середине XIX века.

Радиационная медицина — это наука, которая изучает, как радиация воздействует на человеческий организм.

Сколько предметов в медицинском институте

Что изучают в медицинском университете? Мы рассмотрели самые основные предметы. А всего за шесть курсов студенты проходят более 60 дисциплин!

Условно, все предметы в медицинских вузах делятся на доклинические и клинические. Первые изучают до третьего курса включительно, а клинические — начиная с четвёртого.

С третьего студенты начинают посещать производственные практики. А на шестом сдают государственный экзамен, который состоит из трёх этапов:

- Теоретический этап: студентам необходимо пройти тестирование и найти ответы на экзаменационные вопросы.

- Практический этап в больнице: студенту выдают пациента, за которым он наблюдает, собирает анамнез и ставит верный диагноз.

- Практический этап в аудитории: студентам дают ситуативные задачи, которые необходимо решить и поставить верный диагноз по описанию.

Как таковой диплом студенты медицинских вузов практически не пишут. Оно и понятно — чтобы получить высокую квалификацию медика, нужен опыт, а не просто знание теории.

Посмотри примеры работ и убедись, что мы поможем на совесть!

Хочу посмотреть примеры

Мы рассмотрели, какие предметы есть в медицинском институте и на каких курсах их изучают. Надеемся, теперь вы представляете всю картину будущего обучения и можете осознаннее выбирать университет. А если понадобится помощь в написании курсовых, лабораторных и других работ — смело обращайтесь в наш студенческий сервис.

Источник: zaochnik.ru

Зачем нужны персональные медицинские помощники и кому их будут выдавать

На страже здоровья россиян с гипертонической болезнью и сахарным диабетом с 2023 года встанут приборы дистанционного наблюдения. Как будет работать эта программа, и что за устройства раздадут врачи людям с хроническими заболеваниями? Ответить на наиболее важные вопросы по этой теме помогают эксперты в области здравоохранения и производства медицинского оборудования.

В 2023 году в России планируют запустить новый проект дистанционного наблюдения за здоровьем людей с хроническими болезнями – артериальной гипертензией (повышенным давлением) и сахарным диабетом. Врачи смогут получать данные о состоянии их здоровья, благодаря передаче результатов измерений давления, ритма сердца и уровня сахара с медицинских приборов.

Если важные жизненные показатели ухудшатся, пациента сразу же пригласят на прием, где ему оперативно скорректируют лечение. А в случае резкого ухудшения или критической ситуации смогут оказать медицинскую помощь.

Начать пилотный проект «Персональные медицинские помощники» планируется с шести регионов страны: Татарстана, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областей. Затем его могут распространить дальше с учетом полученных результатов. Участие в нем будет добровольным, а получить необходимый для наблюдения прибор можно будет бесплатно у лечащего врача. Подробно обо всем, что касается этой темы, рассказали участники сессии, посвященной реализации проекта, на форуме «NOVAMED-2022».

Какова цель проекта «Персональные медицинские помощники»?

Главная задача – сберечь жизни людей с помощью профилактики. Именно поэтому проект начат с двух хронических болезней, которые очень распространены в современном обществе и имеют высокую статистику смертности. Это сердечно-сосудистая патология – артериальная гипертензия (гипертония), связанная с повышенным давлением, и относящийся к области эндокринологических заболеваний сахарный диабет. В будущем выдавать медицинских помощников планируют и людям с другими хроническими болезнями, например, онкологией. Хотя на уровне регионов такие проекты действуют уже сейчас.

К декабрю 2023 года планируется охватить наблюдением 7715 пациентов с этими двумя заболеваниями. И, как уже сообщалось, к 2030 году доля находящихся под наблюдением гипертоников и диабетиков должна достичь 50%.

Есть у проекта и еще одна цель. Это создание условий для развития новых технологий, как в области приборостроения, микроэлектроники, так и в области решений для информационных технологий.

«Мы все понимаем, что мало просто сделать аппарат и передать с него данные. Нужно этими данными правильно управлять, правильно анализировать и правильно использовать в принятии врачебных решений», – сказал заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Кто получит доступ к персональным медицинским данным и что с ними будут делать?

Все данные будут поступать в методологические центры на базе двух профильных научно-медицинских центров: НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова и НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Это крупнейшие учреждения федерального уровня, в которых работают ведущие российские врачи. Как рассказала заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Олия Артемова, на основе этих данных специалисты разработают правила проведения дистанционного диспансерного наблюдения за пациентами с диабетом и гипертонией, которая будет отрабатываться в течение двух лет, пока идет пилотный проект. Также в Минздраве рассчитывают на разработку обучающих программ для врачей и пациентов и появление специальных сервисов для удобства пациента.

Все сведения будут собраны на цифровой платформе диагностических сервисов, прототип которой уже создала Госкорпорация «Ростех». Оттуда они будут поступать в государственные информационные системы сферы здравоохранения регионов и в медицинские информационные системы.

Весь проект будет проведен в соответствии с определенными требованиями и стандартами, включая охрану безопасности данных. Минздрав уже разработал нормативно-правовые акты, определяющие правила проведения проекта, взаимодействия с организациями здравоохранения, Национальными медицинскими исследовательскими центрами, производителями медицинских изделий и разработчиками информационных систем. А Минэкономразвития создало экспериментально -правовой режим на те два года, что будет длиться пилотный проект. Кроме того, технологический партнер проекта «Объединенная приборостроительная корпорация» Группы компаний «Ростех» совместно с Минздравом выпустила определенные требования к персональным медицинским помощникам, например, возможность передачи данных.

Достаточно ли в России приборов для дистанционного наблюдения?

По оценке Антона Кокина, руководителя проектного офиса «Медицина» в «Объединенной приборостроительной корпорации», в России пока нет производства медицинского оборудования в тех масштабах, которые нужны для дистанционного мониторинга. И его необходимо развивать. «Чтобы можно было объединить производителей медизделий и информационных систем, нужны единые стандарты, единая связь, которая обеспечит доставку данных до медицинской информационной системы. Следует понять, какую информационную безопасность необходимо сделать для защиты данных, полученных с персональных медизделий, и чтобы эта информация была неизменяема. Поскольку могут расширяться и виды заболеваний, и перечни используемых приборов (помпы, оборудование для кардиомониторинга), вопрос защиты данных должен быть хорошо проработан. Главный принцип – не навредить пациенту!», – подчеркнул он в своем выступлении.

Однако производители медизделий уже готовятся к участию в проекте с соответствующими наработками. В частности, российская компания ЭЛТА представила свою новинку – прибор для измерения сахара в крови Сателлит Online с функцией дистанционной передачи результатов измерений. Сейчас глюкометр проходит регистрацию и вскоре будет доступен для россиян.

Также инженеры компании уже разрабатывают глюкометр с функцией голосового сопровождения для пациентов со слабым зрением. У этого прибора скоро тоже ожидается регистрация. Еще одна новинка – система неинвазивного контроля уровня глюкозы, не требующая прокола пальца до крови. Для нее уже изготовлен прототип датчика.

В компании подумали не только о диабетиках, но и о людях с сердечно-сосудстыми заболеваниями. Для них разработан мобильный холтеровский монитор ЭКГ, также с функцией передачи данных. Кроме того, компания планирует выпустить и еще одного персонального медицинского помощника – манжетный сфигмоманометр для измерения давления. Как рассказал руководитель отдела разработки медицинских изделий компании ЭЛТА Михаил Ершов, разработчики находятся в постоянном контакте с коллегами из Ростеха, учитывают их требования к стандартам приборов и сами вносят предложения по работе системы.

Преимущество российских приборов – более низкая цена, по сравнению с иностранными аналогами, и производство на территории России, не зависящее от поставок из-за рубежа.

Зачем нужно следить за здоровьем хронических больных дистанционно?

Убедительный ответ на этот вопрос с цифрами и фактами дал Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦК им. академика Е.И. Чазова» Минздрава Росси, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Общее число гипертоников в России – около 48 млн человек (численность всего населения более 145 млн человек). Гипертония вдвое повышает риск сердечно-сосудистой смерти в течение ближайших 7 лет. Но охват лечением таких пациентов сегодня оценивается только в 50%.

Это может быть из-за несвоевременного обращения к врачу, недостаточной приверженности к приему препаратов и охвата диспансерным наблюдением. Между тем, современные лекарства, по словам Бойцова, позволяют справиться практически с любой гипертонией. Но показатели достижения целевых уровней давления находятся сегодня на отметке 45%, а контроль над заболеванием у населения составляет не более 30%. При этом в странах с более высоким уровнем экономического развития, где пациенты сильнее привержены лечению, контроль над болезнью обычно составляет 60%.

Отдельные случаи дистанционного наблюдения за гипертониками в РФ уже имелись. Например, в Городской поликлинике №6 г. Белгорода. Результаты были очень хорошими, давление удалось нормализовать, подобрав нужные лекарства.

Но в случае с гипертонией нельзя рассчитывать, что после однократного подбора лекарств давление все время будет держаться в пределах нормы, говорит врач. Могут быть разные причины, например, нарушение работы внутренних органов, как правило, почек, или человеку просто надоедает со временем регулярно принимать препараты. И контроль перестает быть эффективным, а риск вновь возрастает.

Между тем, дистанционное наблюдение действительно помогает решить эту проблему. Его уже применяют, как минимум, 14 регионов России, хотя такая методика пока даже не имеет официального статуса медицинской услуги. Но, тем не менее, это позволило охватить более 30 тыс. человек.

И самое важное, что в период дистанционного наблюдения врачам удалось добиться удержания нормального уровня давления более чем в 90% случаев. Такова статистика по Башкортостану, Рязанской и Амурской областям. Чуть менее – 89% контроля над давлением у гипертоников – установили в Алтайском крае, Сахалинской, Кемеровской и Новгородской областях. Белгородская область достигла 88%.

«Удержать артериальное давление в норме – это самое важное. Потому что переходы от нормального давления к повышенному в плане прогноза гораздо хуже, чем недостигнутое нормальное давление», – говорит кардиолог.

И есть еще один момент. Использование данных дистанционного мониторинга поможет развивать применение искусственного интеллекта в медицине, то есть работу врача с помощью ускоренной обработки данных нейросетью и систем поддержки принятия врачебных решений. Сегодня во всем мире это считается передовым достижением медицинских технологий. В России, к счастью, достаточно много таких разработок и можно смело сказать, что в этой области мы импортонезависимы, считает Дмитрий Павлюков. Однако прогресс не стоит на месте, и для усовершенствования и дальнейшего развития этих систем им обязательно нужны реальные медицинские данные, получить которые они смогут, в том числе, благодаря такому проекту.

Текст: Екатерина Янкевич

Источник: pharmmedprom.ru

«Сердце в пятки, в штопор я иду»: как летчиков спасают катапульты

Вскоре после первого полета братьев Райт инженеры начали разрабатывать системы спасения пилотов. Как работают современные катапультные кресла? Почему управлять американскими истребителями F-35 разрешено не всем летчикам?

Читать ren.tv в

В американском штате Техас во время тренировочного полета прямо на крыши жилых домов рухнул военный самолет. Никто из местных жителей не пострадал, оба пилота тоже спаслись, они успели вовремя катапультироваться. Однако парашют одного из них запутался в линиях электропередач, спуститься на землю ему помогли спасатели.

Без высокотехнологичной системы катапультирования шансов выжить в подобной ситуации у летчиков было бы немного. Кто изобрел первое в истории катапультное кресло? Какие инновационные технологии для спасения летчиков существуют? Об этом рассказывает программа «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

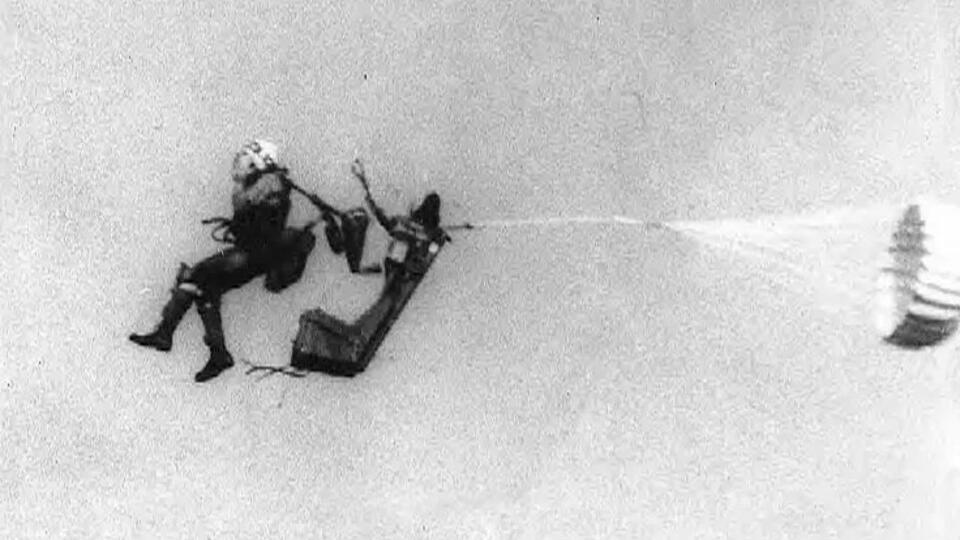

Летчика спасли катапульта и помидоры

Трактор, падающий истребитель и катапультирующийся летчик – снимок с такой фантастической композицией в сентябре 1962 года сделал англичанин Джим Мидс. Вместе с детьми он пришел на военный аэродром посмотреть, как управляет «Лайтнингом» его друг, летчик-испытатель Боб Соурэй. Во время полета двигатель самолета загорелся, машина потеряла управление.

«Пилоту удалось успешно катапультироваться из падающего самолета на низкой высоте. Несмотря на то, что высоты было мало и парашют фактически не раскрылся, пилот спасся благодаря тому, что попал в оранжерею с помидорами», — рассказал инженер Дмитрий Стасевич.

Оказалось, что за штурвалом сидел не Боб Соурэй, а другой летчик, Джордж Аирд. Замена пилотов произошла в последний момент. Аирд покинул самолет на очень маленькой высоте, около 100 метров, но катапультное кресло и оранжерея с помидорами, которая смягчила удар, спасли ему жизнь, и Джордж быстро вернулся в строй.

«Систему катапультирования можно сравнить с космическим кораблем. Это маленькая, но очень значительная часть летательного аппарата, которая включает в себя реактивные двигатели, систему автоматики, систему управления, жизнеобеспечения летчика, механизм временных задержек, механизмы автоматического регулирования давления, потому что катапультирование происходит на разных высотах, на разных скоростях», — добавляет военный летчик 1-го класса Владлен Руссанов.

Ненадежная и тяжелая система

Первые авиационные катапульты появились уже в начале XX века, через несколько лет после исторического полета братьев Райт. В 1910 году испытали систему, которая в экстренной ситуации выбросила летчика из кабины с помощью натянутых жгутов. 16 лет спустя британский инженер Эверард Калтроп запатентовал проект кресла для спасения пилота. Оно вылетало из кабины вместе с летчиком за счет сжатого воздуха. В 1929 году румынский изобретатель Анастас Драгомир успешно испытал комбинированную систему спасения, кресло с парашютом.

«Системы катапультирования на тот момент были фактически в зачаточном состоянии разработки, и технологии были недостаточны для того, чтобы пилот мог безопасно катапультироваться. Кроме этого, механизмы были несовершенны, система добавляла самолету существенный вес, что на тот момент сильно осложняло разработку всей конструкции самолета», — добавляет инженер Дмитрий Стасевич.

До середины Второй мировой войны катапультируемые кресла были экзотикой, их устанавливали на самолеты очень редко. Чтобы спасти свою жизнь, летчик выполнял опасный трюк: он выбирался из кабины, доходил до середины фюзеляжа и прыгал с парашютом между крылом и хвостом. По исследованиям американских военных, во время таких рискованных прыжков гибли 15% пилотов, в основном, от ударов о крыло или хвост самолета. Стало ясно, что без систем спасения летчиков не обойтись.

Первый спасенный пилот

Германия первой поставила на поток производство катапультируемых кресел, а Гельмут Шенк стал первым человеком, которому это устройство спасло жизнь. Это произошло в январе 1942 года. У самолета Шенка замерзли элероны и рули, и летчик покинул неуправляемую машину на высоте около двух с половиной километров. Всего за время войны немецкие пилоты катапультировались около 60 раз, но из-за несовершенства систем половина из них получила травмы, 10 человек погибли.

«Катапультные кресла были не просто креслами, а, скорее, механизмами, которые позволяли вытолкнуть пилота из кабины, чтобы дальше с помощью раскрывающегося парашюта он смог безопасно спуститься на землю», — добавляет инженер Дмитрий Стасевич.

Система катапультирования на сжатом воздухе была ненадежна и опасна, она не могла отбросить летчика достаточно далеко от падающего самолета. Появление сверхзвуковых машин подстегнуло и разработку авиационных катапульт. Потребовались принципиально иные устройства, которые могли спасти пилота на скоростях выше тысячи километров в час.

Безотказное кресло К-36

В 1960-е годы в СССР разработали кресло К-36, эта модель стала самой надежной и безопасной в мире. Система стабилизации, которая состоит из жестких штанг и маленьких парашютов, защищает летчика от экстремальных перегрузок. За счет формы и способа фиксации кресло помогает пилоту принять положение, в котором риск получить травму минимален.

«Оно практически безотказно, в 97% случаев из 100 они спасают летный состав. Эта система включает в себя кресло К-36ДМ второй серии. На сегодняшний день это самая распространенная катапультная установка, в которой летчик помещается в удобном положении. Все это кресло весит не более 100 килограммов, может быть отрегулировано по росту летчика», — рассказал военный летчик Владлен Руссанов.

В 1989 году кресло К-36 спасло жизнь летчика Анатолия Квочура на открытии авиасалона в Ле-Бурже. Когда знаменитый ас на истребителе МиГ-29 выполнял фигуры высшего пилотажа, в воздухозаборник попала птица. Отказ двигателя произошел на критически малой высоте – 92 метра.

«Летчик отделался ушибами, и на следующий день уже пилотировал другой самолет МиГ-29, показывал всю мощь, все лучшие качества не только самолета, но и катапультного кресла», — добавляет летчик Владлен Руссанов.

Три секунды на эвакуацию

Для катапультирования летчик приводит в действие специальные рычаги, которые находятся у его ног. Так он активирует систему аварийного покидания самолета. Пиропатроны отстреливают фонарь кабины, ремни плотно прижимают человека к креслу, затем срабатывают пиропатроны, которые находятся под креслом, и его резко выбрасывает из кабины. После этого включается ракетный двигатель.

Следом в безопасном положении раскрывается парашют. Весь процесс занимает около трех секунд.

«Летчик мгновенно при выходе разворачивается в поток таким образом, что ноги и задняя часть кресла оказываются впереди, дефлектор спасает его от удара при выходе из кабины, от скоростного воздушного потока. И кресло начинает гасить скорость реактивными соплами, оно стабилизируется», — рассказал летчик Владлен Руссанов.

Катапульта F-35 опасна для худых пилотов

При катапультировании летчик испытывает колоссальные перегрузки, до 25 g. В этот момент появляется ощущение, что тело весит больше тонны, его с огромной силой вжимает в кресло. В таких экстремальных условиях можно получить компрессионный перелом позвоночника, поэтому Пентагон запретил американским летчикам весом до 60 килограммов управлять истребителями F-35: из-за несовершенства аварийной системы в этом самолете у худых пилотов высоки шансы получить травму при катапультировании.

«Это связано преимущественно с тем, что большая масса шлема пилота, помноженная на мощность катапультного кресла, при катапультировании приводит к травмам шейного отдела позвоночника», — поясняет инженер Дмитрий Стасевич.

В 2020 году 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя Rafale – полет на боевом самолете ему подарили коллеги в честь выхода на пенсию. В какой-то момент не привыкший к виражам и перегрузкам мужчина запаниковал и случайно дернул за рычаг катапультирования. Пенсионер приземлился в поле, неподалеку от границы с Германией, получив легкие травмы. Оставшийся в кабине пилот смог посадить самолет.

О невероятных событиях истории и современности, об удивительных изобретениях и явлениях вы можете узнать в программе «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным!

Источник: ren.tv

Кому необходимо свидетельство пилота для управления дронами?

С 1 марта вступает в силу пункт п. 2.7 Федеральных авиаправил (ФАП-494). Согласно авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса от 10 ноября 2020 года, владельцы дронов обязаны получить свидетельство пилота.

В пункте 2.7 сказано, что при выполнении контрактов по аэросъемке компании должны привлекать специалистов, прошедших обучение по программам подготовки, утвержденным Минтрансом. То есть проходить обучение и иметь сертификат обязаны все лица, выполняющие работы по договору гражданско-правового характера.

По словам руководителя отдела разработки лаборатории дронов BRLAB, сооснователя Всероссийской лиги гонок дронов RDR Александра Бахвалова, пункт ФАП-494 требует, чтобы внешний пилот-оператор (человек, управляющий дроном с максимальной взлетной массой 30 кг и менее) прошел программу подготовки. Однако выполнить это требование сейчас невозможно, считает Бахвалов, так как Росавиация пока не утвердила программу обучения внешнего пилота беспилотных воздушных судов (БВС).

Почему не утвердили программу обучения?

В утвержденных авиационных правилах (ФАП 147) нет требований к внешнему пилоту (специалисту по эксплуатации беспилотных авиационных систем).

«Требований нет, так как сейчас нет кода специальности „Внешний пилот БВС“. На данный момент Росавиация советует придерживаться уже установленных требований и ждать разъяснений после 1 марта, скорее всего, вступление в силу закона будет отложено до конца года», — говорит Бахвалов.

Ранее председатель Совета по профквалификациям воздушного транспорта Андрей Борисенко направил письмо в Минтранс, в котором попросил отложить вступление в силу пункта 2.7 ФАП № 494.

Кому необходимо получать свидетельство оператора БПЛА с 1 марта 2022 года?

Тем, кто использует дроны весом до 30 кг в личных целях, свидетельство оператора не нужно. Но оно требуется, если беспилотник применяется в коммерческих целях. Пока участники рынка находятся на полулегальном положении, так как официально документы, подтверждающие квалификацию внешнего пилота, никто не выдает, а требование о необходимости пройти обучение вступает в силу только с 1 марта 2022 года.

Вопрос-ответ

Где можно получить свидетельство?

Пройти обучение по утвержденным в Росавиации программам сейчас невозможно, поскольку типовая программа до сих пор не утверждена Минтрансом. По словам Бахвалова, на данный момент есть только программа, утвержденная Министерством образования РФ, которая реализовывается на базе АУЦ им. Героя Советского Союза, Летчика-космонавта СССР Игоря Петровича Волка. Записаться на курс внешнего пилота БВС может каждый желающий по ссылке.

Ранее профильная ассоциация «Аэронекст» при участии Росавиации и нескольких других организаций разработала профессиональный стандарт «Специалист по летной и технической эксплуатации беспилотных авиасистем. до 30 кг». В документе прописаны общие требования к операторам дронов. Так, например, пилот должен уметь готовить дрон к полету, управлять устройством, а также поддерживать взаимодействие с участниками воздушного движения и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», которая контролирует организацию полетов. В обязанности пилота также входит проведение поисковых работ в случае аварии.

Для чего используют дроны до 30 кг?

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) до 30 кг используют для съемки с воздуха, мониторинга строительных объектов и инфраструктуры. Подобные дроны также применяют при организации воздушных шоу, в авиамоделировании и других сферах.

В 2021 году, как сообщили в Росавиации, на учет в РФ поставлено 21,3 тыс. беспилотников до 30 кг, 80% из них принадлежат физлицам. Всего в базе данных ведомства 42 тыс. беспилотников.

Кто выдает разрешение на полеты дронов?

Если у вас дрон весом больше 250 г, его нужно поставить на учет. Сделать это можно через портал госуслуг. Процедура регистрации занимает примерно 3-5 дней.

Если дрон весит больше 250 г, то для совершения полета необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства (ИВП). Его выдает Зональный центр Единой системы организации воздушного движения (ОрВД).

Разрешение на полет дрона над населенным пунктом выдает администрация населенного пункта. Его нужно получать для всех типов БПЛА, если взлетная масса превышает 250 г.

Вопрос-ответ

Можно ли запустить беспилотник там, где хочется?

Для полетов над населенными пунктами необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления, после чего за сутки до предполагаемого полета подать представление на установление режима полета в зональный центр по организации воздушного движения, а за два часа — связаться с диспетчером и сообщить ему о полете.

Для полетов над городами федерального значения, в том числе над Москвой, нужно получить разрешение от органов исполнительной власти.

«В пределах МКАД запрещены все полеты БПЛА, а за пределами МКАД порядок регистрации и проведения полетов относится к общему порядку, даже есть онлайн-услуга для запроса регистрации и проведения авиационных работ», — говорит Базхвалов.

Где нельзя летать дронам?

Есть целый перечень мест, над которыми полеты дронов категорически запрещены. Это, например, аэропорты, опасные производства, стратегические государственные и военные объекты и другие специальные зоны. А для полетов над территорией различных организаций необходимо, в свою очередь, получить разрешение у их собственников.

Полная карта территорий, где нельзя запускать дроны, опубликована на портале «АОПА-Россия» и обновляется в реальном времени.

Что грозит нарушителю за нелегальный запуск дрона?

За нелегальный запуск беспилотного воздушного судна Кодекс об административных правонарушениях (ст. 11.4) предусматривает штрафы:

- для физических лиц они составляют до 50 тыс. руб.;

- для юридических — до 300 тыс. руб.

За причинение в результате несанкционированного полета беспилотника по неосторожности легкого либо средней тяжести вреда здоровью предусмотрен штраф:

- для физических лиц — до 2,5 тыс. руб.;

- для юридических — до 100 тыс. руб.

Если же полет беспилотника повлек по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, то наступает уже уголовная ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, нелегальные полеты и съемка секретных объектов могут грозить уголовным наказанием за шпионаж или незаконное получение информации, составляющей гостайну.

Источник:

Источник: aif.ru