Начало освоения целинных земель, как правило, относят к 1954 году. Хотя оно происходило и раньше, например, на рубеже XIX-XX веков, когда строилась железная дорога из Челябинска в Омск. Кратко эту тему проходят в школьном курсе истории 9 и 11 класса.

Предыстория, причины и начало освоения

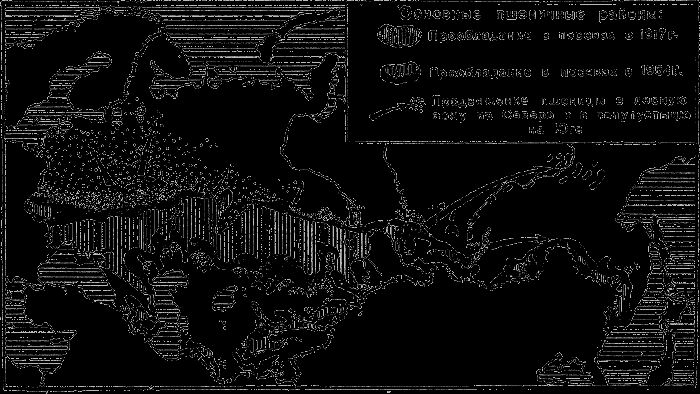

Если посмотреть на карту, то заметно, что северная линия освоенных при Хрущеве целинных и залежных земель проходит примерно по линии северной границы Казахстана.

Земледелие в тех краях начало развиваться еще на рубеже XIX–XX века. После строительства Транссибирской магистрали в тех краях появились русские крестьяне. При Сталине освоением целинных земель в Казахстане занимались представители депортированных народов, например, корейцы. Один из них, Алексей Андреевич Пак, проявил себя в Костанайском зерносовхозе уже к 1950 году. При Хрущеве, в 1958 году, он стал начальником управления сельского хозяйства Костанайской области и Героем Социалистического Труда.

Курс на освоение целинных и залежных земель

Начало массового освоения целинных земель отсчитывают с февраля 1954 года. Именно тогда прошел пленум ЦК КПСС, который принял постановление об увеличении производства зерна в СССР. В стране шла урбанизация, требовалось прокормить значительное городское население и поэтому был выбран неожиданный для многих специалистов вариант: освоить 43 млн га залежных и целинных земель.

На момент начала освоения целины Никита Хрущев занимал должность первого секретаря ЦК КПСС, а в 1958 году занял пост председателя Совета Министров СССР. Это было в том числе результатом внутрипартийной борьбы.

В основном они были расположены на территории Казахской ССР. Часть них находилась на Урале, в Поволжье и в Западной Сибири. В основном этом были степные земли без удобной транспортной инфраструктуры. Сначала планировали распахать 13 млн га, но к 1956 году фактически достигли цифры в 33 млн га, а в итоге к 1960 году — 42 млн га.

Ход освоения и результаты

Работа по освоению целины не была продуманной. В 1954 году в степях не было инфраструктуры, то есть дорог и зернохранилищ. Не хватало квалифицированных специалистов и ремонтной базы для техники, которая часто ломалась, хотя на целину отправляли значительную часть выпуска тракторов, комбайнов и грузовиков в стране.

Не были приняты по внимание и следующие особенности:

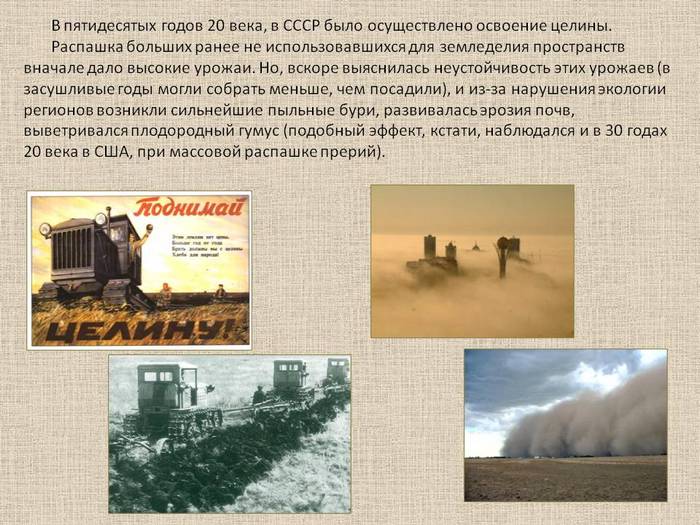

- природные условия степей, пыльные бури, засухи;

- необходимость выведения сортов зерновых для степной зоны и сурового климата;

- угроза эрозии почв после первых успешных урожаев.

На целину только в 1954–1956 годах было отправлено свыше 50 тыс. человек. Туда отправляли студентов в летние каникулы. Они жили в палатках, так как жилье в городах поблизости только строилось.

Как освоение Целины привело СССР к закупке зерна за границей

Первые годы урожаи были высокие. Во второй половине 1950-х эти земли давали от 30 до 50 % зерна в СССР, и на их освоение ушло около 20 % всех государственных вложений в сельское хозяйство.

Вскоре урожаи снизились из-за эрозии почв и других природно-климатических факторов. К 1962 году целина вступила в период кризиса, а СССР стал импортировать зерно из Канады и других стран. В эти же годы стал снижаться золотой запас страны, и власти провели в 1960–1961 годах денежную реформу, которая фактически означала девальвацию рубля. Освоение целины нанесло значительный ущерб экологии, привело к гибели многих животных и растений.

В 1954 общий урожай зерна в СССР составлял 85,5 млн т. Из них 27 млн т было собрано на целине. К 1960 году урожай вырос до 125 млн т. Почти 50 % составляла доля целины.

Что мы узнали?

Для понимания истории СССР послевоенных лет следует знать в каком году началось освоение целины. Несмотря на кратковременный успех во второй половине 1950-х, освоение целины обернулось проблемами в сельском хозяйстве СССР в последующие десятилетия, а также нанесло ущерб экологии.

Источник: obrazovaka.ru

Звездный час целины

2 марта 1954 года было принято постановление пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Больше полутора миллионов человек отправились в степи Казахстана, Поволжья, Сибири и на Урал. Как проходило освоение целины — в фотогалерее “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Освоение целинных земель началось в то время, когда в СССР намечался дефицит зерна. 50 тыс. комсомольцев из центральной части страны отправились в Актюбинскую область (Казахская АССР) распахивать степь и высаживать хлебные культуры

«Так чествуют в целинном совхозе «Ленинский» передовиков жатвы»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

За время программы по освоению целины было вспахано и засажено новыми культурами более 45 млн га земли: 25,5 млн га — в Казахстане, в Заволжье, Сибири и на Урале — 17 млн га

«По целине»

Фото: А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

Рабочую силу для обеспечения новых земель привлекали из западной части СССР. Мобилизованным комсомольцам полагался бесплатный проезд, пособия около тысячи руб. Кроме того, на 10 лет им предоставляли льготный кредит на сумму 20 тыс. руб. на строительство жилья. За пять лет из госбюджета на эти цели выделили 20 млрд руб.

«Лучшая свинарка Мария Рогачева со своим питомцем»

Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

«Подруги-трактористки Мария Кипаренко (слева) и София Борщ приехали по комсомольской путевке осваивать целинные земли в Северный Казахстан»

Фото: Н. Драчинский / Фотоархив журнала «Огонек»

«Ночная уборка в совхозе «Восход» Северо-Казахстанской области»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

Всего в 1954–1959 годах в кампании по освоению новых сельхоз угодий участвовали 1,7 млн человек

«Молодые целинники — тракторист и повар бригады приехали на целину»

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

«В 1956 году пробил звездный час целины. Урожай в степи был выращен богатейший: вместо обещанных 600 млн государству сдали 1 млрд пудов зерна»,— писал в книге «Целина» Леонид Брежнев

«Студент МВТУ имени Баумана работает на целине комбайнером»

Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонек»

1956 году в СССР был собран рекордный урожай в 125 млн тонн зерновых, половина из них была получена на целинных землях

«Хлеб целины»

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонек»

«Людям приходится считаться с природными процессами и приспосабливаться к ним, противопоставляя свою выдумку дикой природе. Но что бы там ни случалось и несмотря на все трудности, целинный хлеб оставался самым дешевым»,— писал Никита Хрущев в своих мемуарах

«Новоселы тракторной бригады: слева направо Михаил Антипов, тракторист Иван Занин и Николай Соловьев»

Фото: А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

В целинных районах организовывали привычный для молодежи досуг: клубы, кинотеатры, библиотеки

«Кинотеатр без адреса. Автобус-кинотеатр «Малютка»»

Фото: К. Касимов / Фотоархив журнала «Огонек»

Чтобы получить быстрый результат и высокий урожай, целинные земли удобряли химикатами. Их потребление, а соответственно, и производство в стране увеличилось вдвое

«Второй год подряд держит первенство среди механизаторов совхоза «Ленин Жолы» Кокчетавской области семейное звено коммуниста Марата Мутагарова. Вместе с ним работают три родных брата — коммунисты Рафхат, Рашид и комсомолец Фарид»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

Специалисты игнорировали особенности климата степной зоны — активное использование удобрений привело к частым пыльным ураганам, эрозии и потере плодородности почвы

«Вот он, целинный хлеб»

Фото: В. Крупин / Фотоархив журнала «Огонек»

«Тракторы «Казахстанец» на отгрузочной площадке Павлодарского тракторного завода»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

«Широко известны в республике достижения старшего чабана Луговского конезавода Джамбульской области, делегата XXVI съезда КПСС, Героя Социалистического Труда, первоцелинника Надира Бегазиева»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

«На центральном току»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

Резкий отток рабочей силы из центральной части СССР негативно отразился на показателях сельскохозяйственного производства в этих районах. В 1974 году власти страны объявили «вторую целину» — на этот раз в нечерноземной европейской части России

«Прицепщицы Люба Гравшина (слева) и Галя Казакова»

Фото: А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

Распашка гигантских земель в Казахстане привела к сокращению пастбищ и сенокосных полей. Это отразилось на традиционной отрасли сельского хозяйства в регионе — животноводстве, которое оказалось в начале 1960-х годов в кризисе

«Животноводство — вторая целина Казахстана. Животноводческий откормочный комплекс на 30 тысяч голов овец в Уйгурском районе Алма-Атинской области»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

«Работница элеватора Айман Сейткасимова»

Фото: Олег Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонек»

«Двадцать третью страду провела за штурвалом комбайна первоцелинница Майра Хасенова. Перед выходом в поле. Майра Хасенова, муж Сайлубек и сын Москва (сын назван в честь столицы)»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

«Учетчица-заправщица Назарьевской машинно-тракторной станции Алтайского края Любовь Серова»

Фото: Галина Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

«Вода канала Иртыш — Караганда успешно используется на полях совхозов Павлодарской и Карагандинской областей»

Фото: Иосиф Будневич / Фотоархив журнала «Огонек»

Целинная эпопея настолько захватила Советский Союз, что в 1961 году город Акмолинск в Казахстане переименовали в Целиноград (сейчас это столица республики — Астана), в 1963 году Усть-Уйский район Курганской области был переименован в Целинный

«Хлеб Казахстана»

Фото: Олег Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонек»

Около 4 тыс. целинников награждены орденами и медалями, пятеро из них получили звание Героев Социалистического Труда

«Еще недавно тракторист Леонид Панов был шахтером, а теперь поднимает на Алтае, в Кулундинской степи, целину»

Фото: А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

«Целина обжитая. На улице дождь»

Фото: Исаак Тункель / Фотоархив журнала «Огонек»

При всех успехах целинной программы первопроходцы не остались жить на освоенных землях. С 1965 по 2000 годы только из 10 целинных районов Оренбургской области выехали 280 тыс. жителей. Это в четыре раза больше, чем количество приехавших в регион на сельхозработы

«Веселая минутка»

Фото: А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

«В 1956 году пробил звездный час целины. Урожай в степи был выращен богатейший: вместо обещанных 600 млн государству сдали 1 млрд пудов зерна»,— писал в книге «Целина» Леонид Брежнев

Источник: www.kommersant.ru

История освоения целины в СССР

Одним из заметных событий общественной и экономической истории Советского союза во второй половине 50-х и в первой половине 60-х годов XX века было освоение целинных земель в Средней Азии (Казахстане), в Поволжье, на Урале, в Сибири (например, на Алтае). Эта была широкая программа по подъему сельского хозяйства, повышению уровня производства хлеба, распашке и введению в хозяйственный оборот новых земель, налаживанию инфраструктуры, дорог, строительству жилья, населенных пунктов в малоосвоенных районах страны. Участие во всех этих работах и мероприятиях приняло большое количество людей, особенно молодежи. Освоение целины долгое время находилось в центре внимания страны, о ней много говорили и писали в разных печатных изданиях.

Одним из заметных событий общественной и экономической истории Советского союза во второй половине 50-х и в первой половине 60-х годов XX века было освоение целинных земель в Средней Азии (Казахстане), в Поволжье, на Урале, в Сибири (например, на Алтае). Эта была широкая программа по подъему сельского хозяйства, повышению уровня производства хлеба, распашке и введению в хозяйственный оборот новых земель, налаживанию инфраструктуры, дорог, строительству жилья, населенных пунктов в малоосвоенных районах страны. Участие во всех этих работах и мероприятиях приняло большое количество людей, особенно молодежи. Освоение целины долгое время находилось в центре внимания страны, о ней много говорили и писали в разных печатных изданиях.

Причины и суть кампании по распашке новых земель

После войны положение в деревне было трудным. Много взрослого мужского населения уходило в Красную армию. По данным статистики из семнадцати миллионов мужчин в сельском хозяйстве до войны после нее осталось шесть миллионов пятьсот тысяч. Восстановление промышленности после войны требовало работников, поэтому из деревни в город уходили наиболее квалифицированные специалисты.

Количество лошадей снизилось в два раза. Было уничтожено много тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Из-за ее нехватки урожай убирали косами. Снизилось поголовье крупного рогатого скота. Не соблюдались основы агротехники. Уборочная кампания затягивалась из-за нехватки работников, не весь урожай снимался.

Примерно одна треть сельскохозяйственных угодий не обрабатывалась.

Проводилась перемерка приусадебных участков колхозников, излишки изымались. Нормы выработки колхозникам повышали, их обязывали платить натурой (например, вносили мясо, шерсть). По данным статистики в период с 1946 по 1953 год все эти меры привели к уходу из деревни около восьми миллионов человек (паспортов не было у колхозников, они просто бежали).

В начале 50-х годов еще не удалось достигнуть довоенного уровня производства в сельском хозяйстве. В это время в городах уже стало не хватать хлеба. В октябре 1948 года вышло постановление об утверждении сталинского плана преобразования природы. Он был рассчитан на период с 1949 по 1965 год.

По нему предполагалось насадить восемь лесополос общей протяженностью в пять тысяч триста километров, сделать около сорока тысяч прудов и других водоемов. При этом по данным статистики техники не хватало даже на уборку урожая с полей.

В мае 1950 года было принято решение об укрупнении колхозов. Их число сократилось с двухсот пятидесяти четырех тысяч до ста двадцать одной тысячи. В итоге в сфере сельского хозяйства преобладало сплошное администрирование.

В науке считается, что экономических стимулов для роста производства не хватало, колхозники не были экономически заинтересованы в результатах своего труда. В итоге проблемы деревни стали проблемами города. Все эти обстоятельства привели к решению осваивать целинные земли.

Суть освоения целины заключалась в распашке новых земель для увеличения производства хлеба и в целом подъема сельского хозяйства. В науке такой путь называется экстенсивным.

При нем идет вовлечение в хозяйственный оборот новых ресурсов (другой путь решения экономических проблем называется интенсивным, при нем внедряются в производство достижения научно-технического прогресса, за счет чего в сельском хозяйстве повышается урожайность на прежних уже разработанных угодьях). Распашка новых земель предполагала также в целом освоение новых регионов (строительство дорог, жилья, хозяйственных объектов). В августе 1953 года Верховный совет Советского союза принял новый курс во внутренней политике, который предполагал в сфере сельского хозяйства его подъем. В сентябре 1953 года состоялся пленум центрального комитета коммунистической партии, на котором были сформулированы проблемы в деревне: экономическая незаинтересованность колхозников в результатах труда, невысокий уровень его механизации, нехватка специалистов (например, в управлении). Были приняты решения повысить закупочные цены на продукты сельского хозяйства, снизить нормы поставок колхозов государству, снизить налоги с подсобных хозяйств, увеличить финансирование, поставлять новую технику (например, комбайны, трактора).

На работу в село были направлены около тридцати тысяч специалистов в руководство и еще около ста двадцати тысяч специалистов в разных сферах.

В следующие пять лет после сентябрьского пленума среднегодовой прирост производства в деревне превышал семь процентов. В феврале и марте 1954 года состоялся пленум центрального комитета партии, на котором было принято решение об освоении целинных земель Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана.

Как осваивалась целина

В течение ближайших трех лет предполагалось распахать тринадцать миллионов гектаров земель. Значительный объем труда при этом взяла на себя молодежь. Около пятисот тысяч юношей и девушек участвовали в освоении целины. Им определялись достаточно хорошие зарплаты, давались высокие подъемные деньги, обеспечивалось жилье.

В науке успехи в распашке новых земель и строительстве в этих регионах разных хозяйственных объектов связываются именно с трудовым энтузиазмом молодежи, который особенно сильно проявился в первые годы. Считается, что потом, примерно с начала 60-х годов, он начал по разным причинам спадать.

Иногда условия освоения новых земель, особенно в некоторых регионах, характеризуются как экстремальные. Молодые люди обычно легче трудятся в таких обстоятельствах. На новые земли ехали и специалисты, и работники, и студенты на каникулах. Освоение целины началось в 1954 году и продолжалось примерно до середины 60-х годов.

При этом имеется в виду именно массовый характер этого события. Впоследствии эти новые земли тоже продолжали распахиваться. Обычно начало освоения целины относят к 1954 году.

Освоение казахских степей

Распашка целины в Казахстане велась высоким темпом. Уже в первый год было сформировано более трехсот совхозов. Они засеивали территорию площадью около десяти миллионов гектаров. В 1954 году был собран урожай в более чем семь миллионов тонн зерна.

На следующий год была распахано еще более десяти миллионов гектаров земли, общая засеиваемая площадь составляла более двадцати миллионов гектаров. Из-за погодных условий урожай был получен в размере меньше пяти миллиона тонн зерна.

Наиболее урожайным по статистике оказался 1956 год, когда было собрано около шестнадцати миллионов тонн зерна.

Кампания на Урале

На уральских землях в первый год было распахано около двух миллионов гектаров. В 1956 году здесь был собран урожай в четырнадцать миллионов тонн зерна. Среднее производство выросло с восьми миллионов тонн зерна в год до двенадцати. Здесь выделялась по темпам распашки Оренбургская область.

Распашка новых земель в Башкортостане

В Башкирии в 1954 году было засеяно почти четыреста тысяч гектаров, что превышало план. В последующие два года было распахано еще более пятисот тысяч гектаров. В 1956 году здесь было собрано более одного миллиона тонн зерна. Регион получил от государства в 1954–1956 годах более трех тысяч тракторов, более двух тысяч комбайнов, сотни грузовых машин.

Освоение алтайской целины

С 1954 по 1958 год на Алтае было распахано около трех миллионов гектаров целины. За первые три года было собрано более восемнадцати миллионов тонн зерна. В результате на Алтае урожайность была одной из наиболее высоких в восточных регионах страны. В период с 1954 по 1955 год сюда приехало более пятидесяти тысяч работников на освоение целины.

Уже в 1954 году урожай на Алтае вырос в четыре раза. В общей сложности было сформировано более ста пятидесяти новых совхозов и колхозов. Регион получил от государства около двадцати четырех тысяч тракторов, восьми тысяч комбайнов. На Алтае уже в первый год освоения целины перевыполнялись государственные планы по сбору урожая и распашке земель.

Проблемы при освоении целинных земель

Одной из основных проблем на новых землях было отсутствие подготовленной необходимой инфраструктуры, дорог, хозяйственных объектов. Из-за этого возникали затруднения с своевременным подвозом строительных материалов, техники, другой нужной продукции. Отсутствие нормальных зернохранилищ в достаточном количестве иногда вело к потере некоторых объемов собранного урожая.

Не везде хватало жилья для приезжающих работать. Из-за этого их иногда размещали в палатках, землянках, вагончиках, других зданиях. Не всегда хватало нужных материалов, техники.

Работа проходила во многих районах в непростых климатических условиях (например, при сильной жаре, при песчаных бурях, которые ветром сносили распаханный слой земли). Почва во многих местах не удобрялась (из-за нехватки удобрений, погодных условий), вследствие чего быстрее снижалось ее плодородие. Не для всех степных регионов подбирались соответствующие климату семена.

На новых местах возникала нехватка продуктов питания, товаров первой необходимости, цены на них иногда были достаточно высокими. Уровень зарплаты не всегда устраивал работников. Некоторая техника, направлявшаяся на целину, уже была не новой, значительно устаревшей, из-за чего иногда быстро ломалась, ее не хватало, приходилось работать и собирать урожай вручную.

Осваивать целину ехало много молодых людей, у которых не всегда был нужный специальный опыт. Экспертов в разных сферах сельского хозяйства не хватало. Из-за этого сама организация трудового процесса не всегда была на высоком уровне. Периодически не хватало транспорта, техники, ремонтных мастерских, нужных инструментов и механизмов для ремонта. Одной из проблем, приведших к снижению урожайности в первой половине 60-х годов, была ветровая и водная эрозия почвы, приводившая к сносу верхнего плодородного слоя распаханной земли.

Итоги кампании

Уже в первые три года освоения целинных земель было освоено около тридцати двух миллионов гектаров земель. Объем собираемого зерна резко увеличился. Например, в целом по всей стране его количество в период с 1953 по 1958 год возросло на пятьдесят восемь миллионов тонн, при этом из них тридцать один миллион пятьсот тысяч приходился на освоенную целину.

В 1958 году эти земли давали сорок один процент всего собранного по стране зерна. Впоследствии урожаи здесь снизились из-за ветровой эрозии почв. Некоторые из освоенных территорий были переведены под пастбища. В первые два года были сформированы четыреста двадцать пять новых совхозов, впоследствии их количество продолжало возрастать.

В науке считается, что в целом применение знаний специалистов и труда работников земледелия привело к успешному освоению и вовлечению в хозяйственный оборот значительных размеров новых земельных угодий. Встречаются мнения, что даже на сегодняшний день успешное производство в сельском хозяйстве в ряде регионов связано с освоением целины в те годы (например, на Алтае, в Оренбургской области). При этом считается, что внимание к распашке новых земель, переселение сюда примерно около одного миллиона работников, значительные вложения (около двадцати процентов всех денег, потраченных с 1954 по 1961 год на сельское хозяйство, приходится на целину) привели к понижению темпов роста производства в традиционных европейских земледельческих районах.

Через семь лет урожайность на землях целины сильно упала из-за эрозии, малого количества удобрений. В результате в середине 60-х годов правительство Советского союза стало закупать зерно в больших количествах у других стран. На землях целины были построены новые населенные пункты, дороги, жилье, хозяйственные объекты, что привело к экономическому подъему этих регионов.

Оценки того периода

Еще перед началом освоения целинных земель ученые высказали мнение, что распашка в первое время приведет к сбору более высокого урожая по стране, затем из-за эрозии почв урожайность целины будет понижаться, чему помешало бы применение удобрений. Высказывалось мнение, что осваивать новые земли следует постепенно, продолжая тщательно обрабатывать традиционные земледельческие районы.

Существует оценка, согласно которой подъем целины был авантюрой руководства партии. Также обычно указывается, что кроме распашки новых земель в этих регионах строились новые населенные пункты, дороги, хозяйственные объекты, в целом осваивались территории.

При положительных оценках этого периода указывается на подъем производства сельского хозяйства в первые годы, на освоение новых регионов страны в целом в разных отношениях (экономическом, инфраструктурном, демографическом и других), на вовлечение в хозяйственный оборот ранее нераспаханных земель. При отрицательных оценках указывается на снижение урожайности целины впоследствии, на меньшее внимание к прежним земледельческим районам, на не всегда в полной мере эффективную организацию освоения целины. В целом в науке считается, что интенсивный путь в экономике предпочтительнее экстенсивного. Освоение целины имело разные последствия и обычно при оценке таких событий желателен всесторонний комплексный подход.

Источник: nauka.club