Есть у меня в Хабаровске земляк, ярый сторонник Никиты Хрущева. У него несколько аргументов в пользу этого руководителя страны, который пришел к власти после смерти Иосифа Сталина. Первый – так называемое массовое жилищное строительство, второе – то, что колхозникам стали выдавать паспорта, и они могли выходить из колхоза и уезжать куда хочется. Третий аргумент тоже касался колхозников – им стали платить деньги вместо трудодней. Мой земляк человек уже состоявшийся, примерно одного со мной возраста, и я не собираюсь его переубеждать, хотя у меня есть некоторые аргументы против его.

Панельное строительство не заслуга Хрущева, он только продолжил линию Сталина, которому доложили о этом способе жилья, увиденном во Франции. По его указанию в СССР появились заводы панельного домостроения. Но Хрущев сумел даже это благое дело извратить.

Во-первых, он для удешевления строительства изменил первоначальный проект, сократил полезную площадь каждой квартиры, снизим с 3 до 2,5 метров высоту потолков, и решил строить здания в пять этажей, чтобы не устанавливать в них лифты. Сталин же планировал 9-ти этажные здания с лифтами и высокими потолками, это позволило бы на одинаковой площади застройки поселить почти в 2 раза больше жильцов, сократив расходы на коммуникации – горячее и холодное водоснабжение, меньше пришлось бы тратить на автомобильные дороги. Примерно так и осуществляется жилищная застройка в настоящее время, А вот что делать с хрущобами», которые выслужили гарантийный срок и стали опасными для жильцов, во многих городах не знают.

Освоение целины — по технологиям XXI века. Зачем аграрии региона возвращают в оборот залежные земли?

И так называемый денежный эквивалент вместо реальной продукции негативно повлиял на объемы сельскохозяйственной продукции, как и более поздние решения Хрущева о приусадебных хозяйствах колхозников и запрет на них для жителей небольших городов. Количество производимых овощей и мясо-молочных продуктов в стране при Хрущеве сократилось. Его политика по созданию агрогородов тоже провалилась. Но намного больший урон сельскому хозяйству страны нанесла политика ускоренного освоения целины.

Но не только к этим аргументам против Хрущева сводится моя критика политики этого «кукурузника». Об это у меня есть целая статья. http://proza.ru/2018/06/04/36

Нельзя забывать, что именно Хрущев приказал открыть огонь по демонстрантам в Новочеркасске, что примерно равно «кровавому воскресенью» при царе Николае Втором. И хотя об этом событии постарались забыть, обвинив якобы зачинщиков этих выступлений против валюнтаристской политики Хрущева по увеличению цен и снижению зарплаты трудящихся в антисоветской деятельности. На самом деле, именно у Хрущева его деятельность была антисоветской, о чем я постараюсь поведать своим читателям.

Сталин не нашел среди своего ближайшего окружения человека, который мог бы продолжить его политику суверенного, мощного, индустриального развитого СССР, поэтому отказ от его политики начался буквально в первых месяцев после его смерти. 21 марта 1953 года было принято постановление Совета Министров СССР № 149, которым отменялся сталинский план дальнейшей индустриализации СССР и преодоления диспропорций (в том числе региональных) в советской экономике. Именно этот шаг привел к тому, что в настоящее время Россия переживает кризис в связи с тем, что в одних регионах страны есть избыточные трудовые ресурсы, а в других регионах нет ни трудовых ресурсов, ни возможности использовать ресурсно-промышленный потенциал. Самый яркий пример этому – Северный Кавказ, где много людей не могут найти себе работу. Но, что очень важно, именно этим постановлением было заложено основание под хрущевскую политику освоения целинных земель.

Ввод залежных земель. Ярославская методика

А собственно программа по освоению целинных земель начала реализовываться практически сразу после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, на котором Н.С.Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Современники отмечают, что сама идея массового освоения целины «родилась» у Хрущева в дни заседаний сентябрьского Пленума, а общий план её осуществления он впервые изложил 9 сентября 1953 года на встрече с делегацией Казахстана, участвующей в работе этого пленума.

Уже в ранге Первого секретаря ЦК КПСС Хрущев встретился с этой делегацией, возглавляемой первым секретарем республиканской компартии Шаяхметовым, который, по отзывам современников, был сталинских метолов работы. Он был талантливым руководителем, и с ним связано развитие высокими темпами экономики послевоенного Казахстана.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шаяхметов в развернувшейся в стране дискуссии о том, как развивать сельское хозяйство –интенсивным или экстенсивным путем, выступал исключительно за интенсивный путь развития. Такая позиция первого секретаря ЦК Компартии Казахстана при вела к тому, что на февральско-мартовском пленуме 1954 года его освободили от должности, причем с очень тяжелой по тем временам формулировкой: «Недостатки в г-партийной работой. Новые условия требуют новых масштабов и метолов работы. В связи с этим…». На этом же пленуме было принято постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель.»

При этом бросается в глаза явная нестыковка данного постановления с утвержденным сентябрьским 1953 года пленумом новым курсом аграрной политики, который уже начал энергично осуществляться. В принятом на сентябрьском пленуме постановлении не было даже намека на расширение посевных площадей, а ставилась задачи «всемерно развивать зерновое хозяйство путем «дальнейшего повышение урожайности». Иначе говоря, основой развития должен был стать интенсивный путь развития. А в постановлении февральско-мартовского 1954 года пленума закрепляется экстенсивный путь развития сельского хозяйства.

Еще в 1946-1947 годах ряду сельскохозяйственных исследовательских институтов страны было поручено разобрать предложения по обеспечению надежного снабжения сельхозпродукцией, повышению урожайности земледелия и продуктивности животноводства, а также по материальному стимулированию роста производительности труда в сельском хозяйстве Советского Союза. Осенью 1946 года для руководства и координации этой работы была создана межведомственная комиссия во главе с академиками Лысенко и Немчиновым. Эта комиссия работала до февральско-мартовского 1954 года пленума ЦК КПСС, согласно решением которого её работа была признана неудовлетворительной, прежде всего из-за отрицательного отношения к инициативе Хрущева и его сторонников по скорейшему освоению целинных и залежных земель.

Решение о расформировании комиссии было связано с тем, что она со момента своего образования предоставила в ЦК КПСС и лично Сталину несколько подробных докладов и рекомендаций. В документах комиссии отмечено, что распашка под пшеницу примерно 40 млн гектаров целинных земель, существенно отличающихся по своим свойствам и требуемым метолам обработки от сельхозугодий других районов СССР, приведет в постепенной и практически неподдающейся деградации этих земель, к негативным изменениям экологии в обширном регионе страны и, соответственно, к резкому увеличению затрат на поддержание плодородных целинных почв. Подчеркивалось, что временный эффект, который выразится в больших урожаях на целине, не превысит 2-3 лет.

Комиссией Лысенко-Немчинова отмечалось, что ввиду особенностей почвы и климата в целинных районах, урожайность там будет в 2-3 раза ниже урожайности в традиционных сельскохозяйственных районах СССР (Украина, Молдавия, Северный Кавказ, Центрально-Черноземный регион, ряд районов Поволжья. Искусственное же наращивание за счет химикатов и орошения приведет к неустранимым загрязнениям и засолению почв, что повлечет за собой кислотное заболачивание почв, а все вместе – к быстрому распространению эрозии, в том числе на естественные водоемы в целинном районе.

Такой процесс предопределит в регионе от Волги до Алтая ликвидацию, в частности, животноводства как отрасли сельского хозяйства. В первые 5-6 лет запасы плодородного слоя почвы (гумуса) на целинных землях сократятся на 10-15%, а в дальнейшем этот показатель составит 25-35% в сравнении с «доцелинным» уровнем.

Если же в условиях деградации целинных земель и роста дефицитной воды стремиться к увеличению зерна на целинных землях, то наряду с постоянным наращиванием объемов химизации почвы, придется целиком переориентировать нижнее, и частично среднее течение рек Иртыш, Волга, Урал, Амударья, Сырдарья и Обь на северный Казахстан и примыкающие к нему районы. Это значит, что со временем придется изменить русла и течение этих рек. Таким образом северная часть Каспия и Арал будут обречены на высыхание, а негативные последствия «преобразования» природы в Сибири, на Урале, в Казахстане и других целинных районах будут во многом непредсказуемы.

Но при этом комиссия не отвергла в принципе идею освоения новых земель, в том числе целинных. Для чего, по мнению её участников, требовались принципиально новые агротехнические методы, в том числе развитие селекционной работы, учитывающей как специфику природно-климатических условий конкретных регионов, так и особенности воздействия химических удобрений на те или иные сельхозрастения. Доводы и рекомендации комиссии в начале 1950-х года были приняты во внимание, и «революционное» освоение целины при жизни Сталина не состоялось.

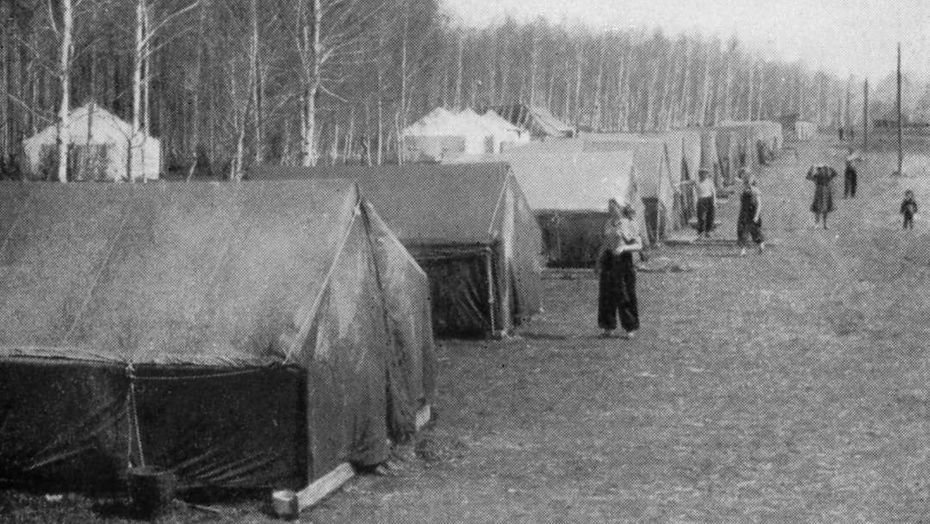

Но все изменилось при Хрущеве. Освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры – дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базы для техники.

На целину отправляли все производимые в стране тракторы и комбайны, мобилизовали студентов на время летних каникул, оправляли в сезонные работы механизаторов. Освоение целинных земель превратилось в компанию, якобы способную в одночасье решить все проблемы с продовольствием. Процветали авралы и штурмовщина, повсеместно была неразбериха и разного рода неувязки.

Хрущевский курс на освоение целинных и залежных земель означал исключительно экстенсивный тип развития сельского хозяйства. На воплощение этого проекта были брошены огромные ресурсы: за 1954-196 годы на освоение целины было истрачено 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство. Из-за этого аграрное развитие традиционных российских районов земледелия осталось без поддержки, застопорилось и стало деградировать.

При этом, вопреки всем предпринятым усилиям, не удалось добиться желаемой стабильности в производстве зерна, в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд. В результате нарушения экологического равновесия и эрозии почв уже в 1956-1958 года с целины было «сдуто» 10 млн га пашни, что эквивалентно территории Венгрии или Португалии. С 196201963 года настоящей бедой стали пыльные бури. Освоение целины вступило в стадию кризиса, эффективность её возделывания упала на 65%.

В целом же естественное плодородие сельскохозяйственных ьземель в СССР к 1990 году сократилось примерно в 2,5 раза по сравнению с 1954 годом, а размеры деградированных (экологически нарушенных) сельхозземель увеличились за этот же период в 7 раз. В тот числе по целинным и залежным землям эти показатели равны соответственно в 3 и 8 раз. Именно с «целинной» пятилетки сельское хозяйство стало главным потребителем капиталовложений. Но при этом наблюдался парадокс: чем больше был объем капиталовложений в сельское хозяйство, тем ниже становилась его эффективность. Это парадокс свидетельствует не только о том, какой масштабный урон сельскому хозяйству СССР нанесло хрущевское освоение целины, то и то, что его курс на разрушение сельского хозяйства по факту был продолжен во время брежневского «застоя».

Так, благодаря реализации хрущевского плана освоения целинных и залежных земель, сбылись прогнозы комиссии Лысенко-Немчинова. Что же касается увеличение продовольствия, ради чего и затевалась афера с освоением целинных земель, то данные о валовом Хрущева говорят сами за себя:

Пшеница — 1958 год – 78,6, 1963 год – 49,7

Рожь – 1958 год – 16, 1963 год – 12

Кукуруза – 1958 год – 10,2, 1963 год – 11

Овес – 1958 год – 13,4, 1963 год – 4

Сахарная свекла –1958 год — 54,4, 1963 год – 44

Картофель – 1958 год – 86,5 , 1963 год – 71,6

Из справочника «Мировая экономика, М, 1965 год.

Сельское хозяйство СССР добила кукурузная авантюра Хрущева. Повсеместное (вплоть до Карелии и побережья Белого моря( внедрение выращивание кукурузы по замыслу должно было компенсировать негативный эффект освоения целины, но по факту кукуруза еще сильнее подорвала плодородие земель.

Для выращивания кукурузы едва ли повсеместно в регионах СССР ликвидировали посевы кормовых трав и многих технических культур. При этом с 1956 года использовать целинные земли под выращивание кормовых злаков было невозможно. В результате этого к середине 60-х годов резко сократилось поголовье скота, а коневодство было вообще ликвидировано

Источник: proza.ru

История России. Термины. События. Целинные и залежные земли. Освоение целины.

Целинные земли — неосвоенные, нераспаханные, но годные для использования в сельском хозяйстве земли.

Залежные земли —земли, когда-то обрабатывавшиеся, но затем на длительный срок заброшенные.

Целинные и залежные земли отличаются от старопахотных тем, что содержат большее количество перегноя и элементов минерального питания растений. Распаханные черноземные целинные земли плодородны, хорошо поглощают воду, свободны от сорняков, в то время как почвы старопахотных земель по мере их использования становятся бесструктурными, плохо поглощают воду и засоряются сорняками — спутниками многих культурных растений.

Освоение целины.

По инициативе Н. С. Хрущева Пленум ЦК КПСС в марте 1954 года принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» — решение об освоении целинных и залежных земель в Сибири, Казахстане, в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и других местах СССР.

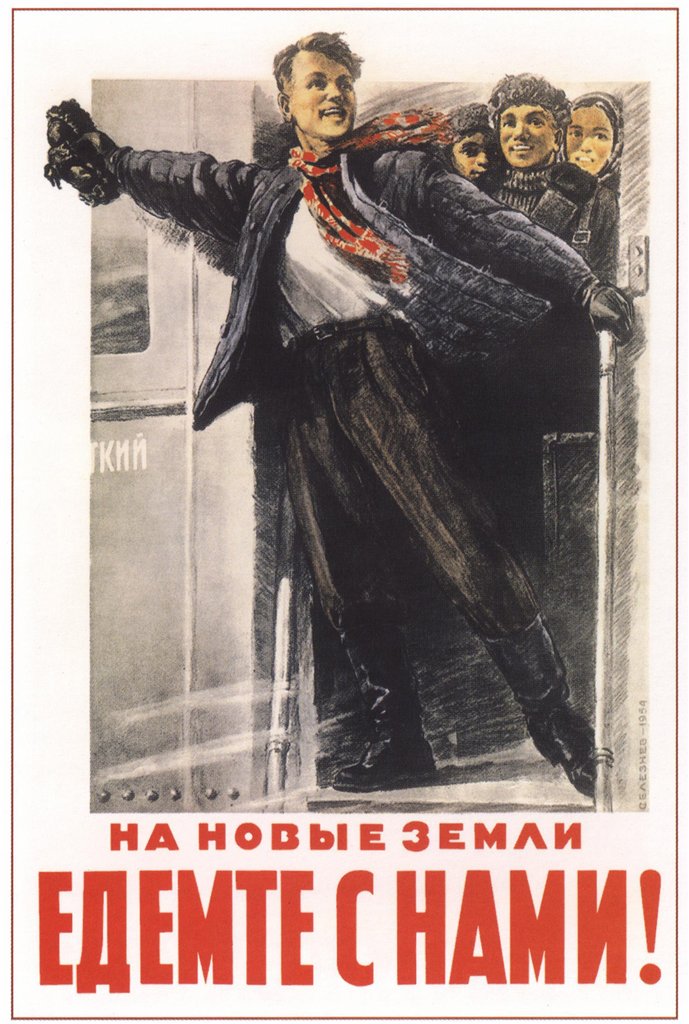

По призыву партии в районы освоения целины направились сотни тысяч энтузиастов, из них свыше 500 тыс. человек — по комсомольским путевкам. В голой, необжитой степи первые целинники ставили палатки и приступали к работе. Работать приходилось в трудных условиях, не считаясь со временем, но люди знали, как важно для страны то, что они делают, и не щадили своих сил.

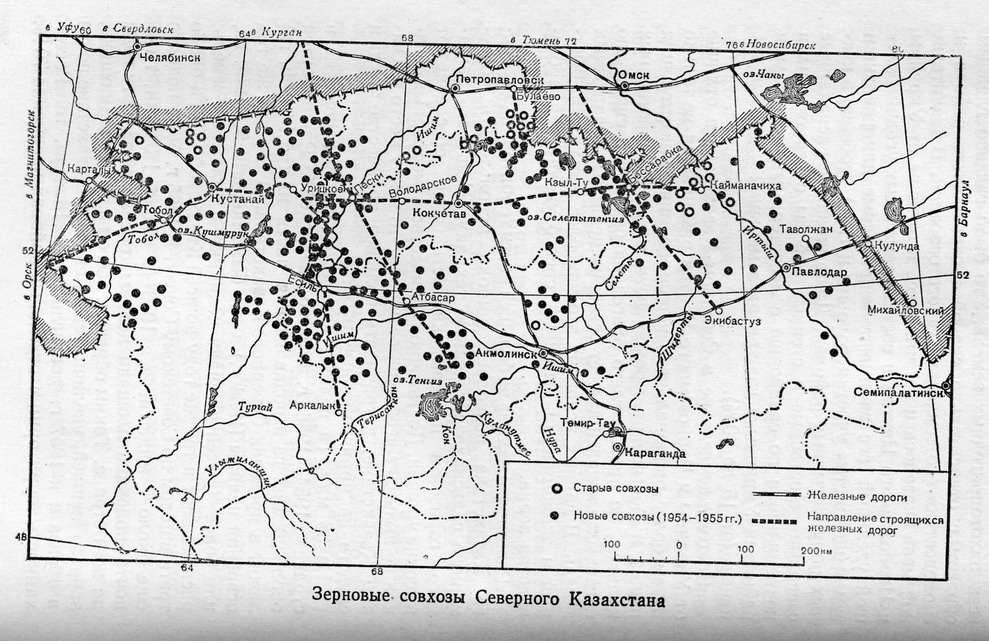

Только в 1954 г. в северных районах Казахстана и Сибири было создано 425 целинных совхозов.

- За 1954—1956 гг. было распахано 41,8 млн. га целины и залежи.

- К 1960 г. посевные площади в целинных районах возросли почти вдвое, а производство зерна увеличилось почти втрое.

- За счет дополнительно полученной продукции государство к 1961 г. не только полностью окупило средства, вложенные в освоение целины (37,4 млрд. рублей за 1954— 1959 гг.), но и имело 3,3 млрд. рублей чистого дохода.

На долю целинных хозяйств приходилось около 40% валового сбора зерна в стране. Они производили и продавали государству также сахарную свеклу, подсолнечник, молоко, мясо, шерсть и другие сельскохозяйственные продукты.

Наряду с сельским хозяйством в целинных районах развивалась промышленность, создана сеть научных учреждений. Все это преобразило облик целых районов, способствовало укреплению экономики страны и росту народного благосостояния.

- рациональное использование многих новых земель, освоение более 40 млн. гектаров земель;

- резкое увеличение сельскохозяйственной продукции в первые годы освоения целины;

- стали обжитыми территориями пустынные степи Казахстана.

- непродуманность политики освоения целины;

- неподготовленность производственной и социальной инфраструктуры;

- освоение земель происходило с нарушением самых простых правил агротехнологий, что стало причиной значительной эрозии грунтов;

- краткосрочность результатов.

Источник: poznaemvmeste.ru

Освоение целины в СССР: дата начала, цель и ход событий

Освоение целины в СССР совпало с периодом хрущевской оттепели. Также в стране в те времена было много молодежи, что способствовало успеху в деле набора специалистов для разработки глухих степей в тяжелых условиях. Молодые люди способны были работать в экстремальных условиях. А главное, заманчивые условия в виде большой зарплаты, хороших подъемных денег и выделения жилья привели к массовым письмам с просьбой направить на целину.

Причины и цель кампании по распашке новых земель

Еще до смерти Сталина страна находилась на стадии послевоенного восстановления. Специалисты того времени предвидели продовольственный кризис. Чтобы избежать его, нужно было увеличить производство хлеба. Существовало два способа решения этой проблемы.

В первом случае требовалась интенсификация земледелия в зонах традиционного производства зерна, а во втором — распашка степных земель на юге страны. Первый способ был очень трудоемкий. Требовалось внедрять научно-технический прогресс и увеличивать использование удобрений. Поэтому решили пойти по традиционному и простому пути, несмотря на то что в западных странах уже тогда применяли в земледелии научно-технический прогресс, а путь распашки целины в США закончился кризисом 30-х гг. и эрозией почв. Решение Хрущева послужило началом массового освоения целины.

Общий ход кампании

Ответ на вопрос, в каком году началось освоение целинных земель, содержится во многих источниках. В одном из них сказано следующее: Н. С. Хрущев в своей записке в Президиум ЦК в конце января 1954 года написал о кризисе в деревне. Он отмечал, что урожай зерна в 1953 году был гораздо меньшим, чем в довоенном 1940-м. Решить продовольственную проблему он предлагал с помощью освоение целинных земель в количестве 13 млн гектаров. И уже на Пленуме ЦК в феврале-марте того же года освоение степей было указано главным путем развития сельского хозяйства Советского Союза.

Ответ на вопрос, где находится целина, можно найти в Госплане того времени. Согласно ему, в казахских, сибирских, поволжских, уральских степях и других районах СССР нужно было распахать 43 млн гектаров земли. Также, согласно дополнительному постановлению ЦК КПСС от 13 августа 1954 года, намечалось к 1956 году довести посевы с/х культур на целине до 28-30 млн га.

Для привлечения народа правительство установило высокие зарплаты для специалистов, рабочих и студентов, отправляющихся в степи. Более 500 000 юношей и девушек со всей страны по комсомольским путевкам поехали на целину. Если вначале это были специалисты, то позже на каникулы брали студентов. Многие из них переселились на новые места.

Переселенцы получали подъемные деньги, льготы и жилье. Освоение целинных земель в СССР началось в 1954 году. Так, например, в Ярославской области 1295 комсомольцев 15 марта отправились трудиться в степи.

Освоение новых угодий началось с создания совхозов в 1954 году. С 1954 по 1956 год их было образовано 425, и они продолжали создаваться. Уже в первый год колхозы и совхозы в России и Казахстане при плане около 2,4 млн га засеяли свыше 3,5 млн га. За первые пару лет было распахано 33 млн га целины, хотя по плану предполагалось 13.

Уже в первый год реализации этого проекта Советский Союз собрал свыше 85 млн тонн зерна, и из них более 27 млн тонн добыли на целине. В 1956 году урожай был рекордным — 125 млн тонн, из которых 40 % было получено на новых землях. Согласно отчету 1958 года, было произведено зерна в 1,7 раза больше, чем в 1953-м. В 1960 г. собрали 125 млн тонн.

Всего за период с 1954 по 1960 год целинных земель было поднято около 42 млн гектаров. Из них 25,5 млн га — в казахских степях, и около 16,5 млн га — в России (сибирские и дальневосточные области — свыше 11,1 млн гектар; уральские земли — около 2,9 млн га; Поволожские — 2,3 млн га).

Из-за колоссального привлечения для распашки целины техники и людей вначале новые земли показывали очень высокую урожайность, а примерно с 1955 года — от половины до трети всего производимого в стране хлеба. Если в 1949-1953 гг. среднегодовой валовой сбор зерна в Советском Союзе был примерно 81 млн тонн, то в период с 1956 по 1960 г. — около 125,6 млн, т. е. наполовину больше.

Освоение казахских степей

Поднятие целины в Казахской республике шло ударными темпами. В течение первого года было создано 337 зерновых совхозов. Посевная площадь их составила 10 млн га. План был перевыполнен уже в 1954 году. Тогда было распахано свыше 6,5 млн га. Было добыто 7,65 млн тонн зерна. В следующем году, по сравнению с предыдущим, площади посева увеличились более чем в два раза и достигли 20,6 млн га.

Но из-за плохой погоды было собрано только 4,75 млн тонн зерна. Самым урожайным годом стал 1956-й. Тогда в казахских степях было собрано 16 млн т зерна (1 млрд пудов). В период с 1956 по 1958 г. в республике было распахано еще 4,8 млн га степей. Посевные площади выросли до 28,6 млн га (из них зерновых культур — 23,2 млн га).

Ход распашки новых территорий на Урале

Освоение целины шло также на территории РСФСР. Всего за 1954 год на Урале было распахано 1 млн 827 тысяч га. В том же году в Оренбуржье распахали более миллиона гектар, что превышало как план, так и взятые областью обязательства. Сюда в местные степи отправилось 11 500 комсомольцев. В Целинный район Курганской области прибыло 1500 человек.

Несмотря на первые не особо урожайные годы, в 1956 году труженики Урала собрали 14 млн тонн зерна, что составило 11,2 % от общесоюзного результата. На Урале за годы освоения целины среднегодовое производство зерна выросло. Было свыше 8 млн тонн зерна в начале кампании, а стало более 12 млн тонн (т. е. рост составил 42 %). За период с 1953 по 1958 г. площадь посевов в Оренбургской области увеличилась с 9,7 до 28,7 млн га.

Целинная кампания в Башкирии

Одним из районов освоения степей стала Башкирская АССР. Всего в 1954 году в Башкирии было распахано 380,3 тыс. га местных степей, хотя по плану требовалось 160. В 1954-1956 годах в республике распахали 524 000 га новых земель. Тогда же БАССР получила 3,5 тысячи тракторов, 2,5 тысячи комбайнов и сотни грузовых автомобилей. Были созданы совхозы, и появились новые поселки.

В 1956 году Башкирская АССР впервые продала государству свыше 1,31 млн тонн хлеба (80 млн пудов).

Ход освоения целины на Алтае

Данные по Алтаю в разных источниках разнятся. В одном утверждается, что за первый год распахали 2 млн га и получили свыше 7 млн тонн зерна, но в других указано, что 2657 тысяч гектаров было поднято за первые пару лет. За период с 1954 по 1958 г. в крае было распахано около 3 млн га новых земель. Государство инвестировало в распашку местных степей около 305 млн рублей.

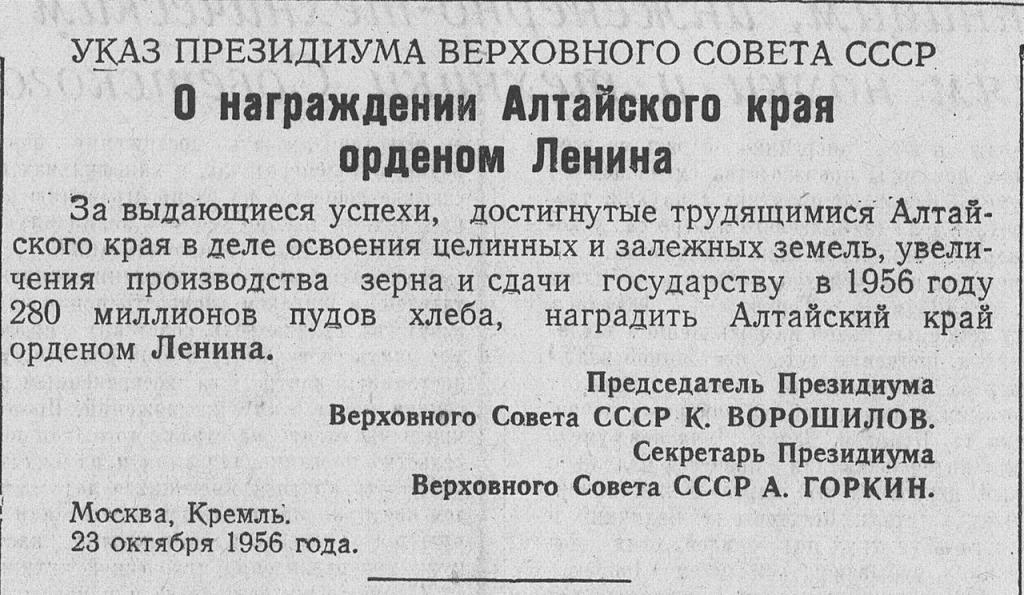

За счет продажи зерна с целины Алтая государство получило в бюджет около 525 млн рублей. В 1956 году, сдав 7,5 млн тонн зерна стране, регион получил орден Ленина.

Только в течение первых трех лет распашки степей на Алтае было собрано свыше 18 млн тонн зерна. Около половины всех посевов пшеницы на западе Сибири поставлял Алтай. В результате край стал крупнейшим производителем зерна на востоке страны. Свыше 50 000 человек прибыло в край в 1954-1955 гг.

Около 24 000 тракторов и примерно 7000 автомобилей, а также свыше 8000 зерновых комбайнов поступило на сельскохозяйственные предприятия. В 4 раза увеличилось производство зерна в Алтайском крае в 1954 году. Валовой сбор составил 6,72 млн тонн. Уже в первый год распашки степей произошло значительное перевыполнение плана по заготовкам пшеницы.

В период с 1954 по 1956 г. было выращено 18 млн тонн в крае. Государству продали свыше 9 млн тонн. В течение первых 3 лет Алтай получил свыше 9 миллионов тонн местного хлеба. За годы освоения целины в крае было построено 78 новых совхозов и 77 колхозов.

А вот так выглядела марка на письмах, которые отправляли покорители целины.

Проблемы, с которыми столкнулись покорители степей

Далее будут рассмотрены основные трудности этого периода. Это такие, как:

- Отсутствие дорог – в бывших пастбищах их только начали строить.

- Отсутствие нормальных зернохранилищ. Это следствие как «бесхозяйственности (как писал Н. С. Хрущев в своих мемуарах)», так и отсутствия дорог. Поэтому был плохой подвоз стройматериалов, и пропадало много зерна.

- Жилье в палатках – хотя жилье начали строить, но многие по приезду размещались в землянках, в зданиях организаций, палатках или в бараках бывших поселков лагерей ГУЛАГа. Например, в феврале 1955 года в Оренбуржье прибывших целинников разместили в 20-градусный мороз в вагончиках.

- Отсутствие стройматериалов – обеспечение было очень плохим, как вследствие «бесхозяйственности», так и из-за отсутствия дорог.

- Жара. В целинных землях был суровый климат. Из-за этого целинникам приходилось работать в тяжелых условиях.

- Песчаные пыльные бури и суховей. В 1962-1963 гг. они накрыли новые посевные районы. Плодородный слой, распаханный колхозниками, просто сносился ветром.

- Целинные земли не удобрялись из-за этого, когда запас плодородия их иссяк, урожайность новых земель очень упала. Вследствие этого совхозы и колхозы работали в убыток.

- Не были разработаны сорта зерен для степных местностей.

- Высокие цены на продукты и непродовольственные товары и их недостаток, дефицит товаров даже первой необходимости. Все это вытекало из таких проблем, как отсутствие дорог, так и «бесхозяйственность».

- Низкие зарплаты. Из-за них, к примеру, в Оренбуржье в первый год прибыло 5200 человек, а выбыло 3000, что составило 57 %.

- Использование бывшей в употреблении техники в экстремальных условиях. В колхозы и совхозы отдавали трактора, уже отработавшие свой ресурс, а в условиях целины они быстро ломались. Так как специалистов, а главное запчастей, не хватало из-за одной из самых главных проблем – отсутствия дорог. Работа или стояла, или приходилось трудиться вручную.

- Малое количество специалистов. Большинство ехало за деньгами и наградами. Из этой проблемы вытекала «бесхозяйственность», т. е. работали и строили медленно и плохо.

- Отсутствие организации труда. Эта проблема вытекала из малого количества специалистов. Прибывшие на целину люди были очень молоды и неопытны. Также на организацию труда влияли факторы отсутствия хорошей инфраструктуры и плохой обеспеченности как продовольственными, так и промышленными товарами, а также техникой и транспортом.

- Нехватка транспорта.

- Отсутствие ремонтных мастерских. Вся техника ремонтировалась своими силами, специалистов и запчастей было мало.

- Эрозия почвы началась уже через несколько лет. Плодородный слой иссяк, начались пыльные бури, уносившие грунт, и земли не удобрялись. Почвы беднели на глазах. Те из них, что еще недавно давали 12-15 центнеров с гектара, теперь даже при удобрении едва давали по 7-8 ц/га. Средняя урожайность в 1961-1965 годах рухнула до 6,1 ц/га.

- Низкая экономическая эффективность. Для наполнения бункера зерном приходилось сжигать бак солярки.

- Общественное питание в столовых было очень плохое.

Как видно из написанного выше, поднятие целины в СССР было тяжелой работой. Все эти проблемы вызывали текучесть кадров на местах, хотя многие и остались жить там, но при работе в богатых целинных колхозах и совхозах.

Итоги кампании

За тот период в казахских степях выросли 15 больших городов и 8 поселков. Тогда же построили и многие тысячи километров дорог. Но усилилась эрозия почвы. Плодородный слой был утерян, поэтому утеряны как пашни, так и бывшие до этого на них пастбища.

На Урале целинные земли, так же как и в Казахстане, находились в засушливой зоне. Для такого климата требовалось создать новую систему земледелия. Ее выработали не сразу. На новых пашнях удобрения почти не использовались. Также были допущены ошибки в применении агротехники.

Усилилась подверженность почв ветровой и водной эрозии. Из-за этих проблем урожайность в новых посевных районах в период с 1954 по 1960 г. была низкой.

На Алтае целина окупилась в течение 3 лет. Она дала толчок для быстрого развития и роста промышленности и строительства. Также в крае серьезно вырос в те годы сектор науки и культуры. В первый же год доход от проданного зерна составил 521 млн рублей при государственных инвестициях в 315 млн рублей.

Более 800 из 1200 хозяйств, стали так называемыми колхозами-миллионниками (т. е. зарабатывали свыше 1 млн руб в год). При этом в 200 из них получали от 5 до свыше 15 млн рублей дохода в год. В освоение целинных земель только на Алтай правительство инвестировало свыше 3,1 млрд рублей. Также за период с 1954 по 1958 г. при реализации хлеба, добытого на целинных землях края, СССР получил свыше 5,2 млрд рублей. В итоге страна получила доход около 2,1 млрд руб.

Различные оценки того периода

Существует много оценок того периода. Советские ученые еще до Хрущева спрогнозировали результаты распашки степей. Они считали, что распашка 40 млн га целины, которая отличается от нормальных сельскохозяйственных земель, приведет к эрозии местных почв. Первые несколько лет будут высокие урожаи, но позже с помощью химических средств и орошения можно лишь добиться поддержания уровня урожая. А так урожайность целины в СССР будет в 3 раза ниже, чем у традиционных с/х земель.

В. М. Молотов считал, что осваивать такие районы надо частично. Упор следует делать на технологии как в степных, так и в старых земледельческих районах.

Также существует мнение, что освоение целины было авантюрой генсека Н. С. Хрущева, который думал сходу решить продовольственную проблему.

Некоторые современные казахстанские исследователи того периода считают, что наряду со специалистами приехало много людей, которые стремились только к легким деньгам и быстрому получению званий. Сами комсомольцы описывали свои личные примеры участия как патриотический порыв и желание помочь стране с хлебом. Некоторые исследователи пишут, что они были колонизаторами, но считают себя созидателями. Действительно, как мы видим, в пустыне появилось множество дорог, городов, поселков и хозяйств, которые и в наше время действуют.

Еще есть мнение, что освоение казахских степей было прикрытием строительства Байконура. Как известно, 1954 год стал временем начала освоения целины, но тогда же стала бурно развиваться в стране и космическая отрасль. Множество людей и большие стройки и распашка огромных площадей привлекали пристальное внимание. За ними можно было скрыть создание космических кораблей.

Также возможно, распашка степных районов требовалась для освоения этих малонаселенных регионов. Некоторые источники пишут, что «добровольно-принудительно» было сорвано со своих рабочих мест множество народу, но критиковать можно было только бесхозяйственность. С одной стороны, ехали мотивированные молодые люди, а с другой — ехали за высокими зарплатами, но в том же Оренбуржье, согласно данным статистики, они были низкими, а вкупе с другими проблемами это вызывало текучесть народа. Если в начале эпопеи песни были о покорении целины, то уже с середины 60-х пели о возвращении в родные места.

После войны был разработан план преобразования природы, согласно ему нужно было максимально увеличить урожайность зерновых культур с помощью сокращения рисков. Также необходимо было создавать лесополосы вдоль рек и дорог, делать оконтуривание полей, строить пруды и водохранилища и оптимально сочетать типы сельхозугодий. Большинство современных исследователей и ученых считают, что если бы сталинский план был доведен до конца, то увеличить сбор зерна можно было и без распашки целинных земель. Но после смерти вождя пришел Н. С. Хрущев, который решил закрыть все проекты предшественника.

Заключение

Зная, в каком году началось освоение целины, можно сделать вывод, что история этого экстремального земледелия была очень тяжелой. Результатом общих усилий советских ученых и земледельцев стало правильное использование передовых технологий, а также накопленного опыта. Благодаря этому даже сегодня в таких целинных районах, как Оренбург и Алтай, удается получать высокие урожаи зерна.

В общей сложности из областей европейской части РСФСР, а также с украинских и белорусских земель было направлено около 1 млн человек. Советский Союз за период с 1954 по 1961 год инвестировал в целину 20 % всех вложений в сельское хозяйство. Из-за этого аграрное развитие традиционных земледельческих районов страны сильно отставало.

Первые 3 года целина дала урожай благодаря плодородию почвы, но ее не удобряли. Но целинная земля быстро истощилась, а грунт унесло пыльными бурями. А в нечерноземные районы деньги не вкладывали. В итоге, как уже было сказано выше, средняя урожайность через 7 лет очень сильно упала. Вследствие этого в середине 60-х гг.

Советский Союз был вынужден покупать зерно в других странах в огромных масштабах, т. е. целина не смогла прокормить страну.

Также многие специалисты и молодежь уехали на целину, так как у местных колхозов было много денег, это усугубило ситуацию с вымиранием Центральной России. Но, как писалось выше, во многих местах была создана инфраструктура, города и поселки, это спровоцировало бурный рост данных территорий, которые до сих пор пользуются этими благами цивилизации, созданными целинниками буквально на голой земле.

Источник: switki.ru