СКП в определении координат пунктов (точек) съемочной геодезической сети относительно пунктов опорной геодезической сети, м, не более

Застроенная территория, открытая местность на незастроенной территории

Незастроенная территория, закрытая растительностью

Примечания

Приложение Д (справочное) Создание инженерно-топографического плана в виде инженерной цифровой модели местности

Д.1 ИЦММ являются результатом инженерно-геодезических изысканий, обеспечивающих решение задач проектирования в системах автоматизированного проектирования и создание топографической основы для формирования и ведения геоинформационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Основные требования к содержанию и точности представления пространственных данных в составе ИЦММ должны устанавливаться в соответствии с положениями 5.1.

Д.2 Для представления объектов местности в ИЦММ различного назначения используют следующие типы пространственных данных:

векторные топологические модели;

растровые данные;

смешанные, в которых используются векторные модели и растровые данные.

Определение физикомеханических свойств грунтов

Д.3 Для решения аналитических и расчетных задач, анализа материалов, подготовки проектов и технических отчетов, проектирования объектов строительства в системах автоматизированного проектирования при топографических съемках в масштабах 1:5000-1:200 следует использовать векторную топологическую модель пространственных данных.

Растровое представление данных следует использовать в качестве промежуточных технологических материалов, а также как дополнительный обзорный материал к векторной топологической модели пространственных данных.

Растровое изображение картографического материала должно быть трансформировано, привязано в принятой системе координат и приведено к соответствующему масштабу.

Примечание — Понятие «масштаб съемки» при создании ИЦММ определяет состав объектов съемки и точность определения их пространственного положения, высота сечения рельефа горизонталями — точность съемки рельефа для его адекватного моделирования в ИЦММ.

Д.5 Цифровая модель рельефа должна обеспечивать необходимую для решения инженерных задач адекватность модели рельефа ее физической реальности с учетом принятой в установленном порядке точности съемки рельефа, предусмотренной в задании и программе работ.

В ИЦММ, используемых для решения инженерных задач в системах автоматизированного проектирования, как правило, используют триангуляционную модель, дополненную ограничениями в виде структурных линий, определяющих кромки, бровки откосов и обрывов, тальвеги, водоразделы, береговые линии, подпорные стены и другие характерные элементы поверхности.

Цифровая модель рельефа, представляемая нерегулярной сетью треугольников для съемки в масштабах 1:2000-1:200 или матрицей высот, не связана с текущим видом отображения рельефа горизонталями в ИЦММ.

Д.6 Цифровая модель ситуации формируют из точечных, линейных и площадных объектов с обеспечением топологической корректности модели на основе используемого классификатора и библиотеки условных знаков, принятых в субъекте Российской Федерации или представленных заказчиком в соответствии с заданием. Инженерные коммуникации моделируют в их пространственном положении.

2. Испытания грунтов в лаборатории

Д.7 Инженерно-топографические планы, созданные в виде ИЦММ, представляют в виде файлов или баз данных в формате, определенном заданием, с учетом требований соответствующих служб, осуществляющих формирование и ведение (поддержание в современном состоянии) фондов материалов и данных инженерных изысканий.

Приложение Е (обязательное) Виды основных лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканиях

Таблица Е.1

Лабораторное определение или испытание

Метод определения

Крупнообломочные

По ГОСТ 30416

По ГОСТ 12536

По ГОСТ 5180

По ГОСТ 5180

По ГОСТ 5180

С (заполнителя)

По ГОСТ 5180

Примечание

Приложение Ж (обязательное) Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканиях

Таблица Ж.1

Методы полевых исследований свойств грунтов

Цели полевых исследований

Изучаемые грунты

Метод исследований

Расчленение разреза и выделение ИГЭ

Изменчивость свойств грунтов

Определение несущей способности свай

Определение показателей свойств грунтов

Крупнообломочные

Физические

Деформационные

Прочностные

По ГОСТ 19912

По ГОСТ 20276

По ГОСТ 20276

По ГОСТ 20276

По ГОСТ 5686

Приложение И (рекомендуемое) Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам статического и динамического зондирования при инженерно-геологических изысканиях

И.1 При определении физико-механических характеристик грунтов в качестве показателей зондирования следует принимать:

при статическом зондировании (по ГОСТ 19912) — удельное сопротивление грунта под конусом зонда  и удельное сопротивление грунта по муфте трения зонда

и удельное сопротивление грунта по муфте трения зонда  . В случае применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности

. В случае применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности  пересчитывают для каждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунта трению

пересчитывают для каждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунта трению  , где

, где  — среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (

— среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (  ), определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления, по боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли инженерно-геологического элемента в точке зондирования;

), определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления, по боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли инженерно-геологического элемента в точке зондирования;

при динамическом зондировании по ГОСТ 19912 — условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда .

И.2 При определении физико-механических характеристик грунтов не могут быть использованы показатели зондирования, полученные на глубинах менее 1 м, а также с использованием малогабаритных зондов.

И.4 Определение физико-механических характеристик грунтов по данным статического зондирования следует выполнять по таблицам И.1-И.5.

Таблица И.1

Плотность сложения при , МПа

Источник: www.dokipedia.ru

2. Определение физико-механических свойств грунтов.

Все грунты различаются по структуре, текстуре, условиям залегания, минералогическому и петрографическому составу, что обуславливает различие их физико-механических свойств.

Физические свойства характеризуют физическое состояние грунтов. Важнейшие физические свойства: плотность, влажность, пористость, пластичность и т.д.

Водные свойства проявляются в отношении горных пород к воде. Они характеризуют способность породы изменить состояние, прочность и деформируемость при взаимодействии с водой, поглощать и удерживать воду, фильтровать ее. Важнейшие водные свойства: водоустойчивость (растворимость воде), влагоемкость, водоотдача, капиллярность, водопроницаемость и др.

Механические свойства определяют поведение грунтов при воздействии на них внешних нагрузок (усилий). Различают прочностные и деформационные и свойства.

Задание посвящено определению показателей, которые используются для оценки вышеописанных (физических, водных и механических) свойств дисперсных грунтов, а также изучению методов их определения.

В соответствии с указанным вариантом (Приложение 1) для каждой из трех проб грунта рассчитать по формулам основные показатели, характерные для связных и несвязных грунтов, определить наименование каждого образца и дать его полную характеристику.

2.1. Порядок определения физических свойств связных (глинистых) грунтов.

Основным критерием для определения группы дисперсного грунта – связный или несвязный, является число пластичности.

Если Ip≤0,01 (1%), то дисперсный грунт является несвязным (песчаным или крупнообломочным), если Ip>0,01, то грунт связный, глинистый (супесь, суглинок или глина).

Для глинистых грунтов классификационными характеристиками являются: число пластичности, показатель текучести, просадочность, набухаемость, водопроницаемость, наличие органики, степень водонасыщения, степень морозной пучинистости.

- Наименование (разновидность) глинистого грунта определяют по числу пластичности(таблица 1).

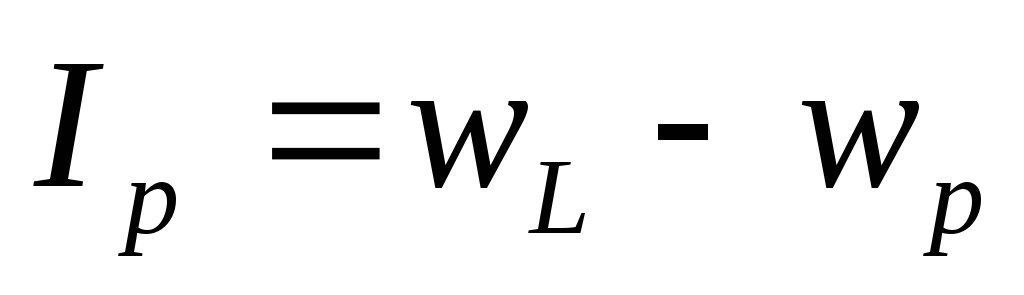

Число пластичностиIp – разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp. WL и Wp определяют по ГОСТ 5180 (таблица 1).  (1) Основные разновидности грунтов по Ip (по ГОСТ 25100-95, табл.Б.11) Таблица 1

(1) Основные разновидности грунтов по Ip (по ГОСТ 25100-95, табл.Б.11) Таблица 1

| Разновидность глинистых грунтов | Чисто пластичности, д.ед. |

| Супесь | 0,01—0,07 |

| Суглинок | 0,07—0,17 |

| Глина | >0,17 |

Примечание^ Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые. Если Ip0,01 (1%), то дисперсный грунт является несвязным (песчаным или крупнообломочным).

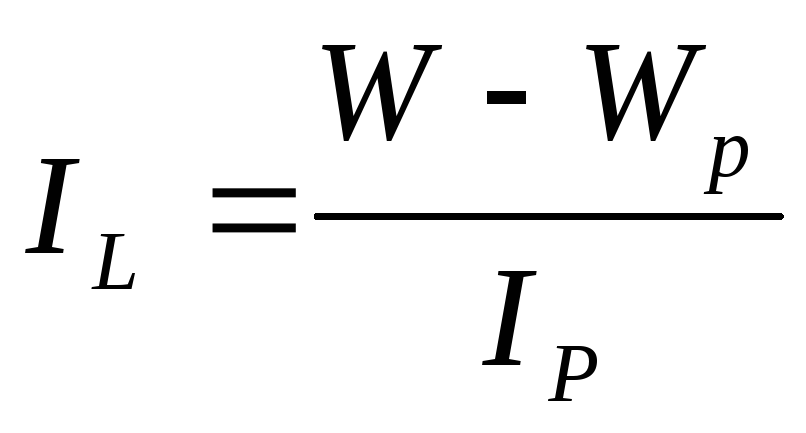

- Для характеристики консистенции глинистого грунта в строительных целях используют показатель текучести (консистенции)IL:

(2) где W – естественная влажность грунта, д.ед.; Wp – нижний предел пластичности (влажность на границе раскатывания), д.ед.; Ip – число пластичности, д.ед. Основные разновидности глинистых грунтов по IL(по ГОСТ 25100-95, табл.Б.14) Таблица 2.

(2) где W – естественная влажность грунта, д.ед.; Wp – нижний предел пластичности (влажность на границе раскатывания), д.ед.; Ip – число пластичности, д.ед. Основные разновидности глинистых грунтов по IL(по ГОСТ 25100-95, табл.Б.14) Таблица 2.

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести IL |

| Супесь: | |

| — твердая | < 0 |

| — пластичная | 0–1 |

| —текучая | > 1 |

| Суглинки и глины: — твердые | |

| —полутвердые | 0–0,25 |

| —тугопластичные | 0,25–0,50 |

| —мягкопластичные | 0,50–0,75 |

| —текучепластичиые | 0,75–1,00 |

| — текучие | > 1,00 |

3. По гранулометрическому составу и числу пластичности Ip глинистые группы подразделяют согласно таблице 3 (ГОСТ 25100-95, табл.Б.12). Таблица 3

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности Ip | Содержание песчаных частиц (2—0,05 мм), % по массе |

| Супесь: | ||

| —песчанистая | 0,010,07 | 50 |

| —пылеватая | 0,010,07 | < 50 |

| Суглинок: | ||

| —легкий песчанистый | 0,070,12 | 40 |

| —легкий пылеватый | 0,070,12 | 40 |

| —тяжелый песчанистый | 0,120,17 | 40 |

| — тяжелый пылеватый | 0,120,17 | < 40 |

| Глина: | ||

| — легкая песчанистая | 0,170,27 | 40 |

| —легкая пылеватая | 0,170,27 | < 40 |

| —тяжелая | > 0,27 | Не регламентируется |

4. По наличию включений глинистые грунты подразделяют согласно таблице 4 (ГОСТ 25100-95, табл.Б.13). Таблица.4

| Разновидность глинистых грунтов | % по массе |

| Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем) | 1525 |

| Супесь, суглинок, глина галечниковые (щебенистые) или гравелистые (дресвяные) | 2550 |

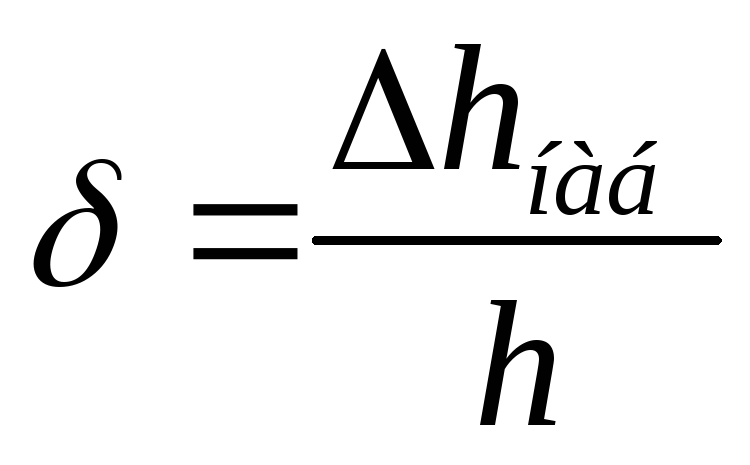

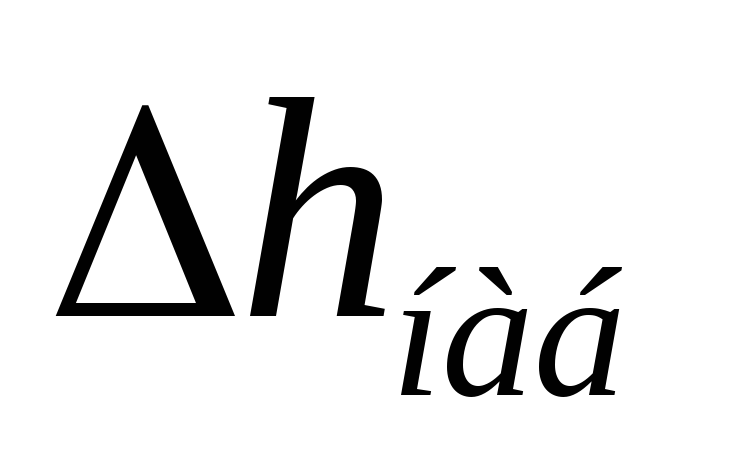

5. По относительной деформации набухания без нагрузки sw глинистые грунты подразделяют согласно таблице 5 (ГОСТ 25100-95, табл.Б.15). Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) sw 0,04. Относительная деформация набухания без нагрузкиsw, д. е. — отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.  (3)

(3)  — величина абсолютной деформации грунта при набухании, мм.

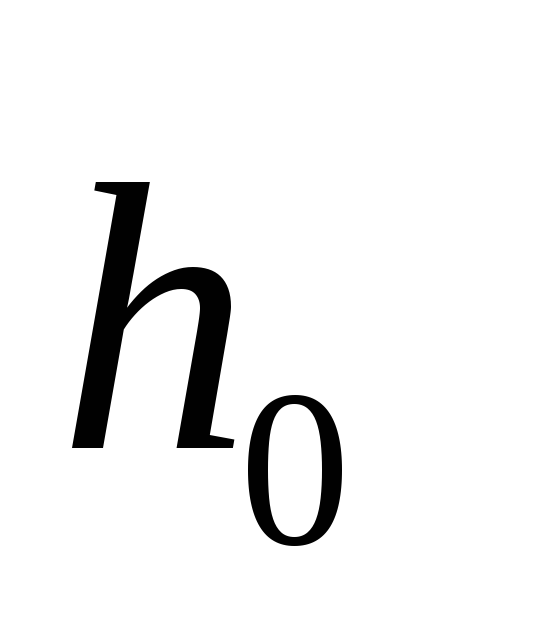

— величина абсолютной деформации грунта при набухании, мм.  — высота образца грунта с природной влажностью при природном давлении (на глубине отбора образца), мм. Для расчетов h0 =50мм. Таблица 5

— высота образца грунта с природной влажностью при природном давлении (на глубине отбора образца), мм. Для расчетов h0 =50мм. Таблица 5

| Разновидность глинистых грунтов | Относительная деформация набухания бет нагрузки sw, д. е. |

| Ненабухающий | |

| Слабонабухающий | 0,04—0,08 |

| Средненабухающий | 0,080,012 |

| Сильнонабухающий | >0,12 |

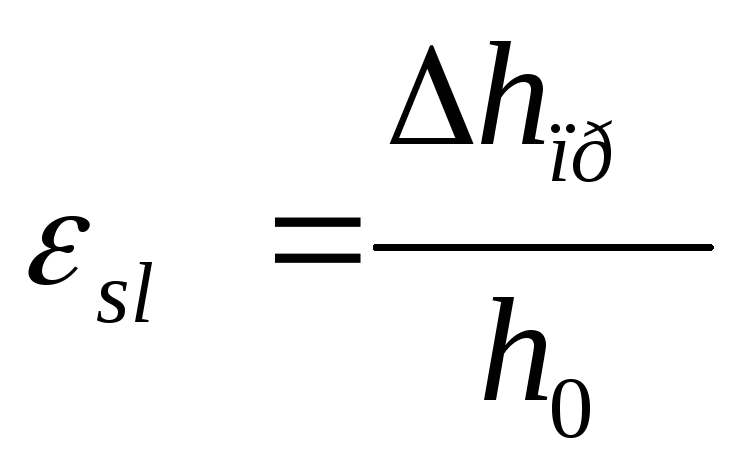

6. По относительной деформации просадочности sl глинистые грунты подразделяют согласно таблице 6 (ГОСТ 25100-95, табл.Б.16). Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки sl 0,01. Относительная деформация просадочности  , д. е. – отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

, д. е. – отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.  (4) где

(4) где  — дополнительное сжатие (просадка) грунта в результате замачивания, мм;

— дополнительное сжатие (просадка) грунта в результате замачивания, мм;  —высота образца грунта с природной влажностью при природном давлении (на глубине отбора образца), мм; Для расчетов h0 =50мм. Таблица 6

—высота образца грунта с природной влажностью при природном давлении (на глубине отбора образца), мм; Для расчетов h0 =50мм. Таблица 6

| Разновидность глинистых грунтов | Относительная деформация просадочности sl, д. е. |

| Непросадочный | |

| Просадочный | 0,01 |

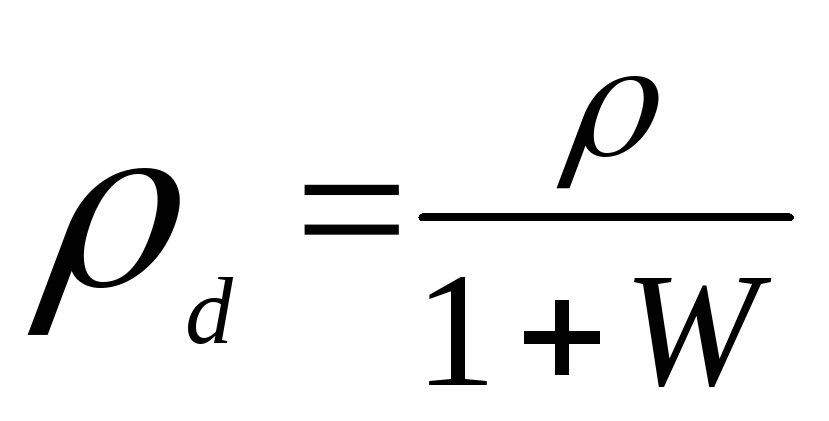

- Рассчитывают плотность сухого грунтаd, г/см 3 – отношение массы грунта (за вычетом массы воды и льда) к его объему:

(5) где — плотность грунта, г/см 3 ; W— влажность грунта, д. е.

(5) где — плотность грунта, г/см 3 ; W— влажность грунта, д. е.

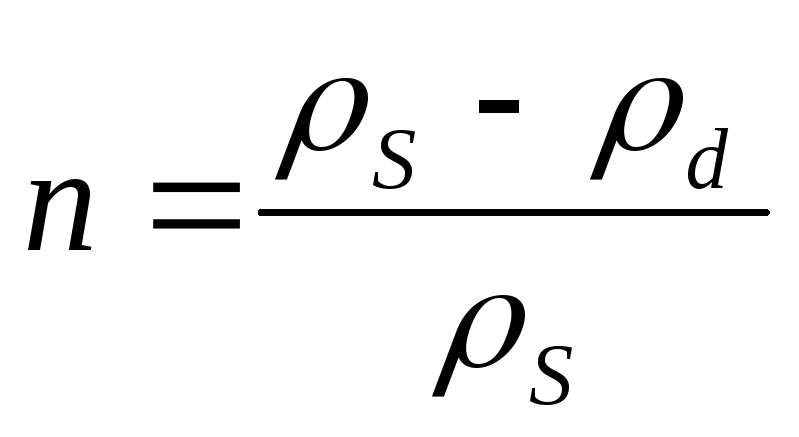

- Пористость грунтаn, %, доли ед., – отношение объема пор ко всему объему грунта:

(6) где ρs – плотность частиц грунта – масса единицы объема минеральной части, г/см 3 ; d – плотность сухого грунта, г/см 3 . Средние значения ρs песчаных и пылевато-глинистых грунтов следующие (в г/см 3 ): песок – 2,66; супесь – 2,70; суглинок – 2,71; глина – 2,74.

(6) где ρs – плотность частиц грунта – масса единицы объема минеральной части, г/см 3 ; d – плотность сухого грунта, г/см 3 . Средние значения ρs песчаных и пылевато-глинистых грунтов следующие (в г/см 3 ): песок – 2,66; супесь – 2,70; суглинок – 2,71; глина – 2,74.

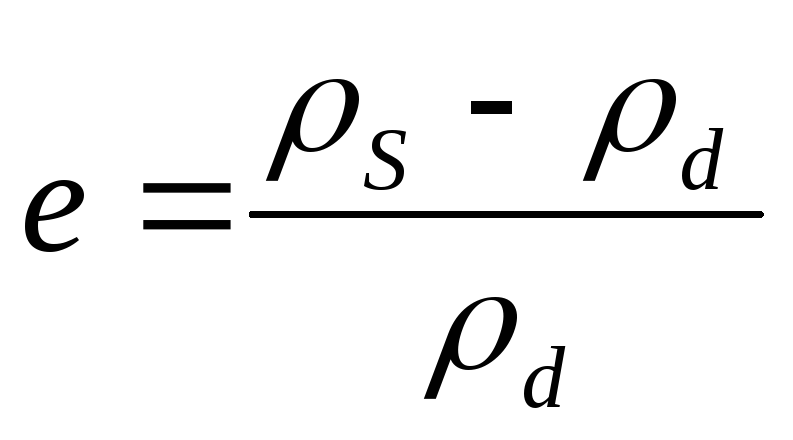

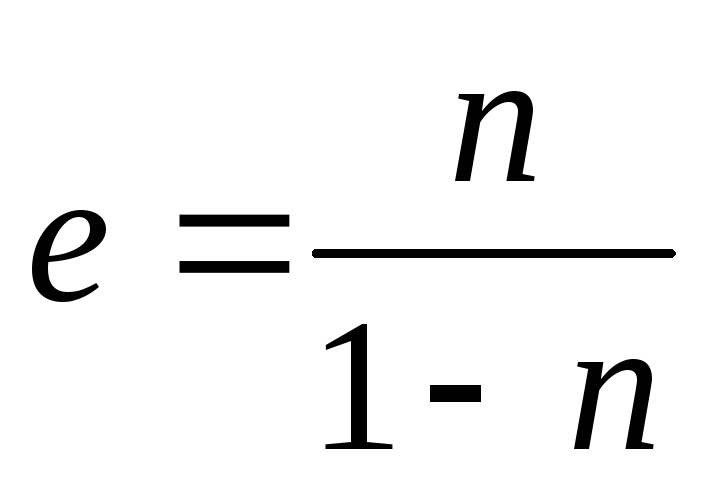

- Коэффициент пористости е, доли ед., – отношение объема пор к объему твердой части скелета грунта:

или

или  (7)

(7)

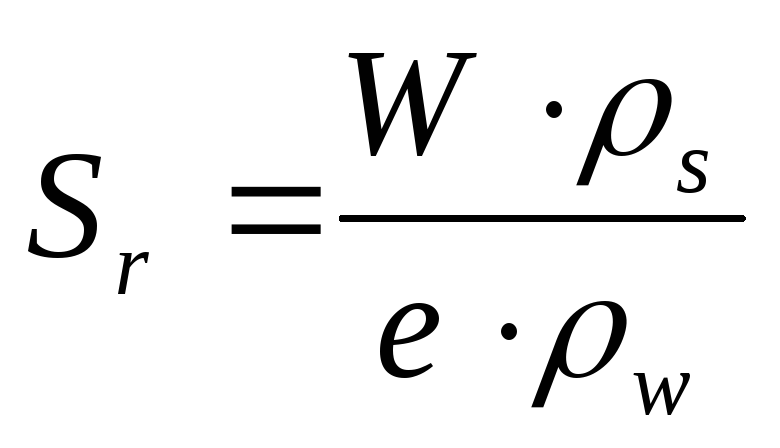

- Коэффициент водонасыщения (степень влажности) Sr, доли ед., – степень заполнения объема пор водой:

(8) где ρs – плотность частиц грунта, г/см 3 ; W – природная влажность, доли ед.; е– коэффициент пористости, доли ед.; ρw– плотность воды, принимаемая равной 1,0г/см 3 .

(8) где ρs – плотность частиц грунта, г/см 3 ; W – природная влажность, доли ед.; е– коэффициент пористости, доли ед.; ρw– плотность воды, принимаемая равной 1,0г/см 3 .

- Определяют степень морозной пучинистостигрунта по его полной характеристике, таблица 7 (по ГОСТ 25100-95, табл.Б.27).

По относительной деформации пучения fn грунты подразделяют согласно таблице 7. Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения fn 0,01. Таблица 7.

| Разновидность грунтов | Относительная деформация пучения fn, д. е. | Характеристика грунтов |

| Практически непучинистый | < 0,01 | Глинистые при IL 0 Пески гравелистые, крупные и средней крупности, пески мелкие и пылеватые при Sr 0,б, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15 % по массе частиц мельчи 0,05 мм (независимо от значения Sr). Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 % |

| Слабопучинистый | 0,01 0,035 | Глинистые при 0 < IL 0,25 Пески пылеватые и мелкие при 0,6 < Sr 0,8 Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым) от 10 до 30 % по массе |

| Среднепучинистый | 0,035 0,07 | Глинистые при 0,25 < IL 0,50 Пески пылеватые и мелкие при 0,80 < Su 0,95 Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком пылеватым и мелким) более 30 % по массе |

| Сильнопучинистый и чрезмерно пучинистый | > 0,07 | Глинистые при IL > 0,50. Пески пылеватые и мелкие при Sr > 0,95 |

12. По относительному содержанию органического веществаIr глинистые грунты и пески подразделяют согласно таблице 12 (по ГОСТ 25100-95, табл.Б.22).

Источник: studfile.net

Методы определения механических свойств грунтов

От характеристик грунтов зависит надежность и безопасность возводимых строений. Комплекс работ, направленный на изучение инженерно-геодезических параметров участка, нередко включает в себя дополнительные изыскания. При подготовке строительных проектов необходимо определить механические свойства грунтов для того, чтобы подобрать наиболее подходящие стройматериалы и выявить особенности при выполнении работ. Инженерно-геотехнические работы проводятся компаниями, которые имеют соответствующую лицензию и необходимую технику.

Какие существуют виды свойств

Свойства грунтов по разным критериям могут определяться двумя способами, которые позволяют получить наиболее достоверные результаты в достаточно короткие сроки. Основными видами свойств грунтов выступают:

- Физические.

- Механические.

- Водные.

- Химические и другие.

Каждое свойство необходимо для проведения разных работ на участке, но все они дают точное представление о характеристиках грунта. Исследование физических и механических свойств грунтов чаще всего производится при проведении инженерно-геодезических исследований.

Что входит в понятие «механические свойства»

Механические свойства грунтов включают в себя несколько параметров:

- Упругость.

- Разрыхляемость.

- Прочность.

- Просадочность.

- Сжимаемость.

Характеристики позволяют выяснить какие нагрузки сможет выдерживать почва. Данные параметры необходимы при закладке фундамента, возведении несущих конструкций и при проектировании всех элементов, которые будут соприкасаться с грунтом. Механические свойства являются исходными данными при прогнозировании изменений в состоянии почвы. Параметры позволяют предвидеть геологические процессы, которые происходят близко к поверхности грунта.

Методы определения механических свойств

Существует два способа определения свойств грунтов — полевой и лабораторный. Хоть лабораторная методика позволяет воссоздать различные природные условия, но полевой способ дает гораздо лучшие результаты. Огромным плюсом лабораторного метода выступает возможность создание условий природных катаклизмов и увидеть как будет вести себя грунт. В обоих случаях при определении свойств используется большое количество разнообразного оборудования, позволяющего производить точные расчеты при любом составе почвы.

Лабораторный способ

Исследование грунтов в условиях лаборатории позволяет выявить множество физико-механических свойств. Преимущественно лабораторным методом определяется влажность, упругость, плотность, водопроницаемость, деформационные характеристики. Также при помощи аппаратов исследуются и другие механические свойства грунтов. Каждое исследование предполагает использование различных аппаратов. Некоторые механические свойства могут определяться совершенно по-разному при исследовании на различных аппаратах, поэтому компании, занимающиеся такими работами обязательно указывают на чем были проведены тестирования.

Полевые методы

В природных условиях исследование грунта позволяет получить наиболее точные показатели. В естественных условиях уже есть необходимая нагрузка на почву, благодаря чему нет необходимости дополнительно воссоздавать природную среду. Определение механических свойств почвы чаще всего выполняется двумя способами:

- Штамповые испытания. Используется для определения показателей деформации. Во время изыскания вырывается шурф, в который устанавливается дамп для проведения дальнейших испытаний. Изыскания проводят для слоя почвы, на который будет воздействовать в будущем строение. При помощи домкрата на штамп подают нагрузку. Дополнительная нагрузка дается только после того, как произошла консолидация.

- Зондирование. Зондирование разделяют на статическое и динамическое. Способ, как и штамповые изыскания, используется для определения параметров деформации. Так как исследования проводятся по-разному, то заменять их друг другом не допустимо. Зондирование проводится на гораздо большей глубине. Задавливание либо забивание конуса в грунт позволяет определить параметр сопротивления, благодаря чему определяются показатели деформации. При необходимости несколько скважин при штамповых испытаниях могут быть заменены зондированием.

При необходимости сотрудники компаний проводят опытно-фильтрационные работы, которые позволяют выявить водные свойства грунтов. Чаще всего эти изыскания относятся к характеристикам прочности. В зависимости от состава грунта под воздействием влаги он будет вести совершенно по-разному. Если подземные воды находятся на небольшой глубине, то для заказчика работ по определению механических свойств грунтов для выполнения строительных работ, данный параметр обязателен для исследования.

Источник: gorgeomeh.ru