Как развивать продуктовое мышление через игру

Продуктовое мышление (product mindset) — навык 21 века. Роботы постепенно отберут у нас всю работу, какую смогут, но продуктовое мышление они освоят нескоро или никогда. Поэтому если мы хотим, чтобы нас взяли в будущее, если в этом будущем мы хотим иметь интересную, высокооплачиваемую работу, нужно изучать продуктовое мышление.

1304 просмотров

Об авторах

Мы разработали командную игру-тренажер продуктового мышления ГильдияQuiz. Мы — большие фанаты продуктового подхода. Стараемся ко всему относиться как к продукту и постоянно тренировать собственное продуктовое мышление на самых разных кейсах. В этой статье мы хотим обсудить глубокую связь продуктового мышления и Игры.

Что такое продуктовое мышление

Продуктовое мышление — это не только IT. Продуктовое мышление — это особый творческий навык улучшать все, что работает неидеально. В любых сферах — в технологиях, медицине, экологии, градостроительстве, образовании, политике, воспитании детей, управлении компаниями и государствами, общении с другими, непохожими на себя людьми. Открытие парового двигателя и строительство сети железных дорог, всеобщая грамотность и появление Coursera, оригинальное название нового продукта и идея рекламной кампании — все это примеры применения продуктового мышления.

Как развивать логическое мышление?

Продуктовое мышление — универсальный инструмент, применимый в любой профессии и специализации. Продуктовое мышление можно определить как способность быстро собрать из всевозможных источников информацию, проанализировать ее, принять на ее основе наилучшее решение и нести за него ответственность.

Продуктовое мышление нужно, чтобы

- Исследовать и понимать: пользователей, конкурентов, клиентов.

- Находить и создавать: гипотезы, решения, ценность.

- Описывать и транслировать: знания, опыт, смыслы.

Как овладеть продуктовым мышлением

Продуктовое мышление решает не задачи, а проблемы. Отличие в том, что для проблем не существует алгоритмов, гарантирующих решение. Есть только огромная библиотека эвристических приемов. Выбирать подходящий прием — творческая работа, искусство, потому что каждый прием при применении к конкретному кейсу может помочь, может и навредить, но в большинстве случае не подействует вообще. Поэтому чтобы овладеть продуктовым мышлением, нужно:

- Знать как можно больше примеров применения разных приемов к разным кейсам. Во многих случаях проблему можно решить просто по аналогии. Для этого нужно постоянно решать кейсы. Как можно более разнообразные.

- Если подходящего примера не нашлось, знать, как выбрать ограниченное подмножество эвристических приемов и быстро протестировать их применимость к проблеме. Для этого нужно систематически изучить как можно больше приемов по схеме: теория, практика на нескольких кейсах, рефлексия над результатами (или анализ с ментором)

- Владеть методами коллективной генерации гипотез. При правильном применении это сильно ускоряет поиск решения. Для этого нужна постоянная практика в таких методах.

- Знать, кто мог сталкиваться с подобной проблемой, и у кого ты можешь спросить совета. Для этого нужно знакомиться с профессионалами из разных областей, применяющими продуктовое мышление к разным задачам, и практиковать с ними групповую генерацию гипотез.

Почему Что?Где?Когда?

Что такое аналитическое мышление

Когда мы решили придумать идеальный тренажер продуктового мышления, мы точно знали, что это должна быть игра. Командная. Соревновательная. Интеллектуальная. Такая, как Что?Где?Когда?

Многие ошибочно думают, что эта игра доступна только нескольким сотням знатоков из телевизора, и что для успешной игры нужно очень много знать и обладать феноменальной памятью. В действительности же в спортивную версию Что?Где?Когда? играют сотни тысяч человек по всему миру. Запас знаний у большинства их них вполне обычный. Феноменальной памяти тоже почти ни у кого нет. Дело в том, что для успешной игры в Что?Где?Когда? нужны вовсе не гигантские беспорядочные знания, а набор навыков, идеально совпадающий с картой навыков продуктового мышления.

Известный знаток Максим Поташев, который играет в спортивное Что?Где?Когда? не менее ярко, чем в телевизионное, и кроме того еще занимается предпринимательством и бизнес-консультированием, одним из первых еще много лет назад заметил поразительное сходство между продуктовым мышлением и игрой Что?Где?Когда? Согласно его сравнению каждый игровой вопрос — это клиентская ситуация, продуктовый кейс, который игроки должны решить в условиях ограниченных ресурсов. Клиент здесь — это автор вопроса.

Основанием для такого сравнения является то, что команда, отвечающая на вопрос Что?Где?Когда? , и команда, решающая продуктовый кейс, применяют одинаковый алгоритм из пяти шагов:

- Определение проблемы: описать проблему, критерии и ограничения, которым должно удовлетворять решение.

- Сбор информации: определить необходимую для поиска решения информацию и источники ее получения.

- Структурирование задачи: выявить в массиве информации ключевые факты, с которыми будет вестись работа, определить сценарий поиска решения.

- Разработка вариантов решения: выбрать несколько наиболее подходящих условиям задачи приемов поиска решения и зафиксировать результаты применения каждого.

- Выбор решения: сравнить полученные решения по выбранным критериям

Несмотря на такое глубокое структурное сходство продуктового мышления и Что?Где?Когда?, для прокачки продуктового мышления недостаточно просто начать регулярно играть. Проблема в том, что для каждого из пяти шагов приведенного алгоритма разработано множество приемов. Часть приемов придумана игроками Что?Где?Когда? Часть заимствована из опыта бизнес-консультантов, предпринимателей, изобретателей, а также исследователей процесса творчества, таких, как Г. Альтшуллер — создатель ТРИЗ. Чтобы успешно играть и решать продуктовые кейсы, этими приемами нужно овладеть, их нужно натренировать.

Опыт Что?Где?Когда? показывает, что изучать и тренировать приемы мышления непосредственно в игре невозможно — мешает лимит времени (на каждый вопрос дается всего минута) и давит ответственность за результат: каждый вопрос может принести твоей команде важное очко. Поэтому сообществом игроков и тренеров Что?Где?Когда? разработаны специальные методы тренировок, позволяющие эффективно оттачивать конкретные эвристические приемы. Общее число тренировочных методов сейчас уже перевалило за полсотни. Игроки, достигающие высот в Что?Где?Когда?, тренируются постоянно.

Обучающий контент ГильдияQuiz

Человек, который выберет для развития продуктового мышления наш тренажер, должен за 4-8 занятий освоить командную работу, изучить основные приемы решения кейсов и натренировать эти приемы на реальных кейсах. Соответственно, обучающая программа нашего тренажера состоит из заданий трех типов

- Обучение навыкам командной работы. Здесь задания таковы, что решить их за отведенное время одному человеку трудно, а всей команде — легко. Условия задания стимулируют команду сотрудничать, а ведущий игры объясняет, как сотрудничать правильно, чтобы это шло на пользу команде.

- Изучения приемов мышления на модельных кейсах. Здесь цель — научить участников приходить к решению задачи не стихийно, в результате “озарения”, а применением правильных приемов мышления. Модельные кейсы мы берем из различных бизнес-тренингов и тренировочных методов Что?Где?Когда?

- Практика приемов мышления на реальных продуктовых кейсах. Здесь мы разбираем реальные проблемы, которые кто-то когда уже решил. Участники должны повторно найти это решение, применяя правильные приемы мышления.

Заключение

Мы совсем недавно запустили наш продукт и еще только исследуем его ключевую ценность. Возможно, ключевая ценность — это систематическое обучение приемам продуктового мышления. Возможно, это практика на реальных кейсах. Возможно, это знакомство с интересными людьми, имеющими другой бекграунд, и способными показать тебе другой способ решения тех же проблем и кейсов.

Возможно, еще какая-то из оставшихся 15 гипотез. Будем признательны, если вы выскажете свое мнение о ключевой ценности продукта в комментариях или в чате нашего телеграм-канала. Также на нашем канале мы публикуем промокоды, дающие скидку на игру. Игры проходят по четвергам. Онлайн.

Источник: vc.ru

Программное мышление — что это?

Статья о программном мышлении. Эта статья будет посвящена теме программного мышления. Целью статьи не является убедить читателя в том, что программное мышление вредно или наоборот полезно. Целью статьи является включение истинной осознанности мышления моего читателя и призыв к наблюдению за собой.

Кто как не профессиональный регрессолог знает многое о мыслительной деятельности человека? Ведь нам каждый день в нашей работе приходится глубоко проникать в мыслительные процессы очень разных людей и направлять их в нужное нам русло, ведя ведомого по его сеансу регрессивной терапии. За годы работы в регрессивной терапии я узнала о структурах мозга человека и о его особенностях мыслительной деятельности гораздо больше чем за годы обучения в медицинском и психологических вузах. И это, несмотря на то, что психиатрия была моим любимым предметом.

Мозг человека имеет сложнейшую структуру. Можно сказать, что мы — самые совершенные компьютеры из тех, что мы только можем себе представить. Но при этом приходится признать, что человек все же является сложнейшим в своем роде биокомпьютером. Биороботом.

Что же такое программное мышление? Это некие установки нашего мышления, записанные в глубоких структурах коры головного мозга, а также в височных долях. Замечу, что установки — не являются рассуждениями. Поверхностные структуры неокортекса (коры головного мозга) несут в себе функцию рассуждения, например таких как «Похоже, что сегодня прекрасное морозное утро. Пожалуй, одену ка я красные шерстяные гетры с оленями, они прекрасно подойдут под мою шапку с орнаментом».

Установки нашего мышления — более жесткие формы мышления, основанные на: воспоминаниях, указаниях и нередко на недостатке ресурса на тот момент, когда мы их получили.

Что это за установки? Приведу примеры:

-Мальчики не плачут;

-Девочкам надо уступать;

-Мужчины любят красивых;

-Замуж надо выйти хоть раз;

-Сиськи должны быть симметричными;

-Мужики все гуляют;

-Ребенку в 2 года пора в сад;

-Тело должно быть молодым и стройным;

-Если ребенок двоечник — значит я плохая мать и т.д.

Замечу, что у каждого из нас есть такие установки. Сначала поговорим о том, откуда они появляются и о необходимом условии для того, чтобы установки — программы начали нами управлять.

Программы приходят в наш мозг, когда их произносит для нас кто-то важный (вернее наше сознательное признает этого человека как авторитет, то есть не обязательно это должны быть мама или папа, это может быть и врач или учитель — но их должны или выбрать нам родители или мы сами выбираем этого человека ,ставя его для себя на место родителя). Вторым важным условием для того, чтобы программа вошла в наше подсознание и начала им управлять — это недостаток ресурса. Например, недостаток еды, воды, пространства, свободы действия, любви и принятия своим родителем.

Пример. Мальчик в поликлинике с уставшей и строгой мамой. Ему не хочется раздеваться перед доктором, но он не находит в маме поддержки. Ребенка раздевают и доктор, осматривая его, произносит «Вот ты какой сутулый — будешь так сутулиться, девушкам не будешь нравиться!».

Если бы в этой ситуации оказался ребенок, эмоционально поддерживаемый мамой, ощущающий ее заботу и защиту, он бы скорее всего, не обратил внимание на слова доктора или сказал бы ему что-то в ответ «Вы по себе это знаете — вот вы какой сутулый?!», а также возможно, за него сказала бы мать не говорить ее ребенку глупостей. Но не имея ресурса поддержки матери, ребенок, ощущая себя незащищенным, берет в свое подсознательное то, что говорит авторитет, выбранный его матерью — то есть, в данном варианте, врач.

В какой ситуации затем у этого ребенка всплывет данная установка?

Во-первых, она будет тихо, шепотом в подсознании вести его по жизни, сея неуверенность в собственной привлекательности перед женщинами. Ярко же она проявится в повторяющихся условиях и при отсутствии ресурса. Например, это будет уже взрослый мужчина, и он, будучи уставшим и голодным после работы, скажет своему сыну или дочери подобную фразу «Ты урод, уродов не любят!». Но будь этот взрослый мужчина отдохнувшим, довольным, счастливым и любимым, он бы сказал своему ребенку совершенно другое.

Повторяю, программное мышление есть у каждого из нас. Вопрос зачастую обстоит в том, какое количество подобных программ, погруженных в наши воспоминания в условиях отсутствия ресурса, существуют одномоментно? Чем больше их, тем больше ситуаций в нашем взрослом настоящем будут выступать триггерными для их включения. А также чем их больше, тем интенсивнее они будут подспудно влиять на наши постоянные выборы и мировоззрение, формируя этим условия, отсутствия или наличия ресурса у нас сегодняшних.

Ведь у этого взрослого мужчины никто не отнимал еду и время — она сам себя довел до состояния голода и крайней степени усталости, в которых он выплюнул программную фразу на своего ребенка.

Соответственно, чем больше в нашем с вами детстве было ситуаций, когда нам кто-то, кто был для нас авторитетом, вбрасывал внушения, а мы при этом прибывали в условиях отсутствия ресурса — тем более программным мышлением мы будем обладать сегодня.

Например. Перед нами взрослая женщина Наталья, она прочла Спока, в книге которого было написано, что ребенка надо кормить по часам, класть в отдельную кровать спать и не укачивать. Если Наталью воспитывали, вкладывая в нее программное мышление, она в условиях отсутствия ресурса (уставшая мать, кричащий ребенок) сделает то, к чему ее призывают программы — положит ребенка отдельно, будет приучать его не орать. И в конце концов, ее ребенок, оборавшись, устанет так, что он замолчит и к нему придет установка «Проще молчать — тебя все равно никто не слышит». Но если у Натальи есть ресурс, например, ее сильно любили в детстве, и у нее есть в памяти светлые воспоминания о том, как ее мама или папа не были с ней роботами, она, даже думая, что Спок прав, в ответ на крики своего ребенка, с большей долей вероятности включит не программное ,а человеческое мышление.

Звучать это, возможно, будет в сознании Натальи так: «Спок прав, но мой ребенок особенный, ему надо быть у меня на руках, есть чаще и спать со мной рядом!». При этом Наталье необходимо что? Ей необходим ресурс — силы и наличие внутри ее воспоминаний зоны свободной от установок. Например, для того, чтобы попросить помощи или совета. Она это сможет сделать скорее, если внутри не будет программы, звучащей как «Будь сильной, иначе ты неудачница».

Наше мышление такого, что одни программы мышления притягивают другие программы. И вы правильно поняли, что этот процессы растягивается на целые поколения, формируя все более и более программное мышление.

Если проанализировать последние полгода моей преподавательской деятельности, то можно заметить, что именно в области особенностей человеческого мышления я начала давать своим студентам на курсах регрессивной терапии более объемный, понятный, глубокий и более структурный материал. Для того, чтобы вести ведомого по его регрессу, специалисту необходимо знать, благодаря каким механизмам это делается. Я замечаю при этом, что чем больше знаний я даю студентам, тем больше информации приходит ко мне. Взаимообмен с мирозданием налажен.

Предлагаю вам, уважаемые мои читатели, прочитав статью, обдумать программность вашего мышления. Какие в вашем подсознании есть программы, как они работают и в каких условиях вы их проявляете вовне?

Источник: lileeva.ru

Мышление — это работа интеллекта по познанию (исследования и обучение) и прикладной вывод

Мозг — это нейроморфный вычислитель/computer, обеспечивающий вычисления для личности как при её развитии, так и при участии в какой-то деятельности (хотя в принципе для людей это трудноразличимо и часто совпадает: что там развитие-обучение-накопление опыта, а что простое использование своего достигнутого уровня развития. У людей exploration и exploitation не так легко разделимы, как в теории). Функциональность конструктивных объектов, т.е. их роль в фукнционировании надсистемы вменяется проектными ролями. Функциональные объекты предлагаются наукой и инженерией в той мере, в которой они объясняют происходящее в реальности. Если считать, что мозг функционально не вычислитель, а «непонятно чем занимающаяся часть человека, шайтан-машина неизвестно что делающая», то это игнорировать SoTA в нейрофизиологии.

Поэтому с понятиями вокруг его функционирования/рабочего_поведения/operation разбираемся в рамках вычислительного мышления/computational_thinking/computer_thinking. Именно вычислительное мышление даёт нам понятия для описания вычислений, в том числе описания мышления. Вычисления мозга на верхнем уровне, когда они обслуживают развитие и деятельность человека и его коллективов, в том числе с учётом принадлежащих этим людям и коллективам компьютеров — это и есть мышление.

Обратим внимание, что это не computer/software engineering, то есть мы не втаскиваем вопросы конструктивного наполнения функциональных ролей в вычислителе (аппаратном, или определяемом программно), то есть не обсуждаем архитектуру мозга как физического вычислителя (задача инженерии), то есть не занимаемся вопросами нейрофизиологии. И не обсуждаем, что там в мышлении выполняется живым мозгом, что их коммуницирующим коллективом, что мозгом с телом, что мозгами с компьютерами, инженерной задачи не стоит. Но вот разобраться с вычислениями, чтобы потом обсуждать поддержку функциональности этого вычислителя конструктивными его частями — вот этим мы и займёмся в текущем посте. Учитываем, что вычислители и их вычисления крайне многоуровневы:

— физика вычислителей (логика на транзисторных гейта, квантовые цепи на разных технологиях и т.д.)

— физические вычислители (сами по себе многоуровневые)

— вычислители локалистских представлений (классическая информатика, «алгоритмы Кнута» и соображения Алана Кея)

— универсальные вычислители (интеллект/NI и AI и их приложения).

В этом посте делается попытка предложить терминологию для описания универсальных вычислителей. Основные понятия, которые тут вводятся уже обсуждались в постах https://ailev.livejournal.com/1547260.html, https://ailev.livejournal.com/1548016.html, на семинаре ШСМ по понятийному минимуму мышления https://www.youtube.com/watch?v=4eOPE9zQY2I, и ещё немного на семинаре по модели Graziano для сознания и внимания https://www.youtube.com/watch?v=lyOQhPlSxgI. Без рассмотрения этих материалов этот текст понимается плохо, будете спотыкаться в использовании самых разных слов (например, «интеллект» понимается по Chollet, https://ailev.livejournal.com/1498481.html — и не нужно поэтому задавать вопросы про то, есть ли интеллект у компьютера, на эти и подобные вопросы отвечается в других текстах. Равно как в других текстах обсуждается понятие вычислителя, понятие алгоритма и т.д.. Они означают не то, что написано было в вашей любимой книжке и дано в вашем любимом словаре, а то что написано в моей любимой книжке и моём любимом словаре — не менее авторитетном, чем ваши, и их я не сам придумал).

Вычислительное мышление нам нужно как раз, чтобы дать набор понятий, удобных для обсуждения самых разных вариантов универсальных вычислений, реализованных конструктивно человеческим мозгом, компьютерами с разной физикой (электронными, квантовыми, оптическими), а также сетями из людей и компьютеров (например, вычислений какой-нибудь компании, которые она делает в ходе её деятельности — в том числе вычислений, которые делает компания и своими исследовательскими лабораториями и производственными подразделениями, и даже службой маркетинга).

Сначала мы должны сформировать какой-то понятийный минимум (набор понятий, а хоть и безымянных), а затем выбрать термины для этих понятий. Текущий момент: определяем понятия, уточнять терминологию будем потом — хотя хоть какие-то слова нужны уже сейчас. Главное сейчас — это определиться с типами, использующимися в разговоре об универсальных вычислениях (чтобы не было дребезга в понимании у людей с работающей машинкой типов в голове) и дать таксономию вычислений, связанную с типами. Тогда просто по упоминанию того или другого типа вычислений можно будет определить, о каком контексте идёт речь, какие там объекты в окружении вычисления и что происходит. Коммуникацию между вычислениями пока исключаем, но потом добавим.

Ещё раз: слова потом будем менять простой подстановкой (примерно так же, как в курсе системного мышления «стейкхолдера» заменили «проектной ролью», а «определение системы» заменили «описанием системы»). Сейчас важны понятия, отображаемые этими словами — а слова потом найдутся, причём для одного и того же понятия слова могут оказаться разными в разных сообществах.

Универсальные вычисления естественных и искусственных интеллектов и их приложений будем называть мышлением. Естественный интеллект — это обеспечивающая универсальные вычисления часть вычислителя-мозг. Дальше можно обсуждать в рамках extended cognition, насколько в состав вычислений естественного интеллекта можно включать вычисления, выполняемые компьютерами.

Скажем, если я погуглил в ходе написания этого поста — это естественный интеллект работал, или уже полуискусственный интеллект, поскольку вычисления в датацентрах Гугля тут тоже поучаствовали? Опять же, что естественного в человеческом интеллекте? Без inductive biases, привносимых трансдисциплинами/методологическими дисциплинами, а эти трансдисциплины абсолютно искусственны сами по себе, никакого традиционно понимаемого «естественного интеллекта» нет, есть Маугли из джунглей, который даже разговаривать не умеет. Поэтому дальше не будем различать в мышлении «естественную» и «искусственную» составляющую, неявно отсылающую к конструктиву универсального вычислителя: на вакуумных ли лампах он, транзисторный на самых разных полупроводниках, квантовый на разных технологиях, или биологический, то есть «мозг в теле», а то и «мозг с телом» embodied intelligence традиции или даже «мозг с телом и куском окружающей среды» в extended mind традиции. Это всё оказывается про инженерию, неважно в вычислительном мышлении.

Мышление (все вычисления универсального уровня, у СМД-методологов это «мыследеятельность») специализируется по его функции до:

1. Познание/learning, вычисление интеллектом набора понятий («формирование понятий»), организация внимания на объектах для последующих прикладных вычислений. Это тот самый learning из AI, который делает интеллект как вычислитель для learning. У СМД-методологов это «чистое мышление» + «коммуникация». Можно называть это «интеллектуальным мышлением» (мышлением интеллекта), но вообще-то слово «мышление» лучше резервировать только для всех вычислений универсального уровня.

Тут нужно отметить, что мы обозначаем словом «познание» и познавательную деятельность/практику людей в мире (эпистемология, гносеология тут используют слово cognition), и работу вычислителей-интеллектов (а люди из AI используют слово learning для этого). Не обращаем на это внимания, ибо вычислители физичны, что позволяет им заниматься в принципе и практикой. Входят ли датчики и актуаторы в состав вычислителя, или находятся в его окружении (практика это выход в физический мир) — это вопрос отдельный, в embodied cognition и extended mind они вполне себе входят в состав вычислителя. Так что «деятельность/практика» и «вычисления» оказываются разве что не синонимами, «практика = мышление/вычисления и коммуникация по дисциплине и влияние на указанные дисциплинами объекты в мире + технология как инструменты для влияния на мир и вычислитель». Убирать онтологическую путаницу будем потом, когда появятся какие-то проблемы с таким использованием понятий «деятельности» и «вычислений» (у СМД-методологов недаром было введено понятие «мыследеятельности»).

1.1. Познание может быть исследованием/self-supervised learning, речь идёт о выявлении в мире объектов внимания (новых понятий), когда они никому не известны, и их нельзя получить каким-нибудь хитрым импортом от других вычислителей, т.е. в ходе коммуникации с другими интеллектами. Интеллект тем самым — вычислитель в том числе для исследований, инструмент познания/cognition/learning-как-в-deep-learning. У СМД-методологов вычисления исследования соответствуют «чистому мышлению» (но в виду физичности вычислителя всегда остаётся вопрос о соответствии результата вычисления как виртуальной модели мира состоянию самого мира — computer science тут как раз наука о доказательствах, подробней см. у David Deutsch, чуть-чуть я говорил об этом тут: https://ailev.livejournal.com/1540866.html).

1.2. Познание может происходить в виде обучения/обучения_с_учителем/supervised_ learning, когда речь идёт об импорте одним интеллектом результатов работ других интеллектов.У СМД-методологов этому соответствует коммуникация, и эту коммуникацию (у нас это обучение) нельзя убрать из мышления (наше общее «мышление» методологи называют «мыследеятельность»), ибо в случае понятийной работы выполняется замечание David Deutsch, что обучение интеллекта как универсального вычислителя происходит не путём его «программирования», а путём выдвижения гипотез и уточнения объяснений по мере получения в коммуникации (а хоть и через книги, а хоть и в упражнениях на тренажёрах, необязательно с живым учителем) информации о понятиях и их связях от других интеллектов. То есть в познании обучение имеет акцент вычислений интеллекта в ходе коммуникации с уже что-то познавшим интеллектом и с окружающей средой, а исследование — когда никакого познавшего интеллекта нет, поэтому общаемся только с окружающей средой. В познании, реализуемом интеллектом, конечно существуют самые разные варианты сочетания исследования и обучения: алгоритмы интеллекта в разных ситуациях могут быть очень разными (взять хотя бы life long learning, pretrain-finetune для языковых моделей и т.д.).

2. Вывод/inference как прикладное мышление/вычисление с уже имеющимися понятиями как объектами внимания в вычислении (но я бы избегал это называть «прикладным мышлением»: слово «прикладное» потеряется в речи, и опять всё запутается в винегрет, познание и вывод перестанут различаться — они и так сильно переплетены в жизни, ровно поэтому важно их хоть как-то различить). Пока словом пусть будет «вывод» («познавшие какую-то предметную область люди затем делают прикладные выводы» — очень странно сказано, но зато точно. У СМД-методологов вывод — это»мыследействие».

Если познанием занимается интеллект, то выводом занимается порождаемое им приложение/application, или даже (для всех выводов, которые делает универсальный вычислитель в ходе мышления) — приложения. Тут проблема в том, что в сложных когнитивных архитектурах («болваны для искусственного интеллекта», https://ailev.livejournal.com/1356016.html) вывод/inference и познание/learn существенно переплетены в разных алгоритмах.

Например, часто используют сетку-учитель и сетку-студента, которые учатся по-разному и ещё и учат друг друга, или в в разных вариантах GAN это сетка-генератор и сетка-дискриминатор, в эволюционных алгоритмах и алгоритмах обучения с подкреплением (в нашей терминологии это не только «познание с подкреплением», учитывая появление алгоритмов не только обучения, но и алгоритмов познания для self-supervised reinforcement learning и https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_motivation_(artificial_intelligence). Или вот три нейронных сетки в модели внимания и сознания Graziano. Тут же можно обсуждать различия исполнителей и выполнителей (в смысле из «Программирования для математиков» Кушниренко и Лебедева, первые два раздела первой главы — https://yadi.sk/i/virGAvARqqtMhQ, хотя для случая неимперативного программирования и тем более вычислений в распределённых представлениях нельзя применить тамошние идеи «в лоб», но если речь идёт о полнотьюринговых вычислениях, а все они таковы, что обсуждается у того же Дэвида Дойча, то различение «исполнитель-выполнитель» может оказаться очень полезным. Аналогичные различения пытался ввести Алан Кей как chain of meanings). Но это всё нужно будет рассматривать уже потом, для более подробного изложения.

А ещё проблема вывода в случае уже известных понятий трансдисциплин (рассуждения в рамках системного мышления, это ж «вывод внутри познания», «вывод внутри работы интеллекта», признание того, что в составе интеллекта тоже работают приложения) сразу будет плохо пониматься. Но это обычное дело в информатике: разобраться, что там «внутри», а что «снаружи» каких-то вычислений трудно (для разработчика прикладной программы операционная система вроде как «снаружи программы», но разработчики операционной системы считают, что программа как раз внутри их системы. Framework и library вроде как обозначают одно и тоже, но прикладной код вызывает library, но вызывается сам из framework. Так и тут в общем случае универсальных алгоритмах: при проблемах в выводе в приложения вызывается интеллект, а при проблемах в познании в интеллект вызываются приложения.

Интеллект и вывод работают в некотором цикле развития (ибо вычисления обычно идут в рамках эволюционной эпистемологии). Проблематизация идёт путём обнаружения невозможности вывода на текущей версии дисциплин, на понятийной базе которых идёт вывод. И тогда подключается интеллект, чтобы преодолеть эту невозможность вывода из-за обнаруженных противоречий. Это подробней обсуждается в других текстах (само слово «проблематизация», в том числе в связи с поминающимся тут СМД-подходом в https://ailev.livejournal.com/1425331.html, а также материалы по бесконечному развитию в «Образовании для образованных 2020», в том числе open-endedness https://ailev.livejournal.com/1463013.html и книжки Дойча про бесконечное познание). У нас тут всё-таки вычислительное мышление, а не эпистемология.

DISCLAIMER — что в тексте не помянуто, то не значит, что это мы не учитываем. Скорее всего, учитываем. Но мы не можем в коротком тексте написать «теорию всего», упомянуть все детали. Что не помянуто, то просто не помянуто, есть и другие тексты (впрочем, я об этом уже написал в начале этого текста и даже дал ссылки на другие работы, это для тех людей, кто с первого раза на подобные замечания не реагирует. Самодостаточными являются обычно только тексты художественных рассказов, для их понимания не нужно заглядывать в другие тексты).

* * *

Предложенные понятия и термины для них более-менее совпадают с традиционным «бытовым» словоупотреблением, поэтому ошибок будет меньше в силу хоть какой-то их представленности в культуре. Но это, конечно, очень радикальное предложение, оно требует проверки его использования при рассуждениях/выводе с использованием понятий других трансдисциплин. Например, «познание» цепляет эпистемологию/научное мышление, «вывод» цепляет логику, а ещё отечественные гносеологи обязательно проявятся со своими претензиями на термины. Но это нормально: лучше иметь более универсальный и более маленький набор понятий, который позволяет делать объяснения/модели мира, чем много самых разных несовместимых друг с другом и никак не соотносящихся понятий. Универсальность и компактность рулят, в том числе в трансдисциплинах.

Источник: ailev.livejournal.com

Cпециальный психолог

Добро пожаловать на официальный сайт научной школы Елены Самойловны Слепович. Научно-популярный сайт о психологии ребенка с особенностями в развитии и не только…

- Главная

- Е.С. Слепович. О себе

- О нас

- О сайте

- О специальной психологии

- Свяжитесь с нами

- Схема сайта

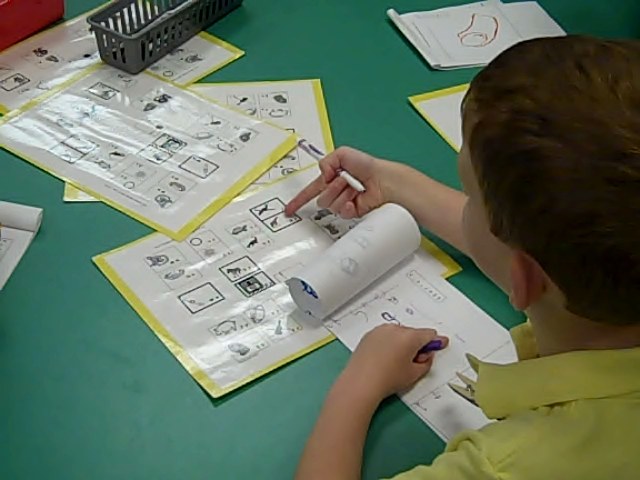

Программа «Инструменты мышления» (Tools of the Mind). Елена Бодрова, Дебора Леонг

Работы Л.С. Выготского становятся особенно актуальными в 21 веке. Лев Семенович попал в сердцевину тех проблем, которые в 20 веке еще не были так заметны. В 21 веке мы столкнулись с технологиями, предоставляющими огромное количество информации. Узнать можно многое, встает вопрос как работать с информацией, чему и как учить, чтобы это шло на пользу ребенку, чтобы это обогащало его, развивало внутренний мир, личность, мышление, а не зашлаковывало безумными объемами информации, псевдознаниями.

Обсуждая проблемы развития детей, проблемы их обучения ученые, педагоги-практики, родители сходятся во мнении, что детям стоит овладевать метаумениями, умением учиться, выбирать информацию, выделять главное из множества фактов, уметь совершать выбор, уметь договариваться с другими, владеть собой, владеть умениями саморегуляции своего состояния. Любопытно, что такой подход к развитию через обучение был заложен в работах Выготского в начале 20 века.

В настоящее время труды Льва Семеновича Выготского считаются общепризнанными. На его мысли ссылаются в научных работах как на мысли неоспоримого авторитета. А как обстоят дела с воплощением замыслов Л.С. Выготского на практике?

Лев Семенович Выготский и на самых первых ступенях развития своей теории обращался к практике, и, безусловно, он и в дальнейшем предполагал включение своих разработок в практику психологической диагностики и коррекции как в педагогике, так и в медицине. Соответственно, теоретические построения Л.С. Выготского нуждались в тщательной методической разработке и даже требовали воплощения в определенных психологических технологиях. Однако в связи с ранним уходом из жизни самого ученого, а также со сложными историческими обстоятельствами концепция Выготского была запрещена к публикации и исключена из научной разработки на многие десятилетия.

Но можно найти две успешно реализованные практики, базирующиеся на концепции Л.С. Выготского, в которых положения культурно-исторической психологии были воплощены в жизнь в достаточно целостном виде. Обе практики были применены в сфере образования: система развивающего обучения Давыдова-Эльконина и программа «Инструменты мышления» для обучения дошкольников и младших школьников ( Tools of the Mind ), разработанная Еленой Бодровой и Деборой Леонг (Deborah J. Leong) .

Эта замечательная программа набирает популярность США. Многочисленные исследования реализации данного подхода к обучению показывают потрясающие результаты по развитию показателей интеллекта и одаренности, данный подход рекомендуют Бюро развития образования UNESCO и UNICEF. Что же это за практический подход?

Один из ее авторов, Елена Бодрова, изначально работала в Научно-исследовательском институте дошкольного воспитания, который был основан учеником Выготского А.В. Запорожцем. Здесь она получила качественное и глубокое представление о концепции Выготского и возможностях ее применения в обучении. Переехав в 1992 году в США, Елена Бодрова совместно с Деборой Леонг начала работать над созданием системы обучения и воспитания «Инструменты мышления». По сути, авторами был разработан еще один вариант развивающего обучения, но уже для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Изначально эта программа обучения имела целью обеспечить качественное интеллектуальное развитие детей, особенно детей из семей переселенцев, которые не в полной мере владели английским языком. Методы, которые применяли Бодрова и Леонг при разработке системы конкретных методик, были согласованы с концепцией Выготского: ролевая игра и драматизации, совместная деятельность с педагогом через диалог, совместная деятельность со сверстниками, использование знаков и проговаривание, планирование.

Полученные результаты применения программы «Инструменты мышления» ошеломили психологов и педагогов тем, что у детей, обучавшихся по программе, значительно выросли не только интеллектуальные показатели, но и показатели саморегуляции поведения. Так, показатели развития познавательных процессов у детей, посещавших программу «Инструменты мышления», были заметно выше по семи из восьми параметров, включая словарный запас и коэффициент интеллектуального развития. Но оценивалось также и поведение дошкольников. Оказалось, что если в обычных группах требовался постоянный внешний контроль воспитателя и учителя для того, чтобы организовывать детей, предотвращать конфликты, драки, порчу предметов, то в группах, работающих по программе «Инструменты мышления», у детей очень эффективно формировался самоконтроль, наблюдалась взаимная настроенность на разрешение конфликтов, сохранялась устойчивая учебная мотивация и, как называл это явление В.В. Давыдов, проявлялась учебная самодеятельность.

Здесь стоит напомнить, что важнейшим понятием концепции Выготского является понятие овладения собственными процессами поведения. Таким образом, реализованная практика работает и приносит отличные результаты, чем подтверждает теоретическую верность позиций Льва Семеновича Выготского!

Что касается программы «Инструменты мышления» то популяризация данной практики происходит и в настоящее время. Организовано целенаправленное обучение педагогов и психологов системе педагогических методов, методик и приемов «Инструменты мышления». Осуществляется постоянный поиск, улучшение и уточнение этой системы обучения, ее адаптация к детям с различными образовательными потребностями, подбор методик с использованием современных технических средств. Будет неудивительно, если система обучения под названием «Инструменты мышления» вскоре появится в отечественных развивающих и обучающих центрах как «прогрессивная зарубежная система обучения», красиво организованная и преподнесенная потребителю.

На самом деле В.В. Давыдов отмечал, что сама идея Выготского по уровню своей перспективной научно-практической значимости стоит гораздо выше других теорий, касающихся обучения и развития. Соответственно говорить о непрактичности концепции Выготского неправомерно, поскольку этот замечательный подход методически проработан и внедрен в практику еще не в полной мере.

Разработка технологического воплощения психологической концепции – это достаточно трудоемкий процесс. Кроме того, сама культурно-историческая концепция изначально является более сложной, чем, скажем, поведенческий подход, и это делает задачу разработки практики еще более сложной. А ведь на базе концепции Выготского можно разработать не один практический вариант воплощения, а множество вариантов с учетом различных условий, требований, запросов практики.

Каждое отдельное понятие и каждый отдельный подход к формированию сознательных психических процессов, представленный в культурно-исторической концепции, может стать основой для разработки отдельной психологической технологии, имеющей ценность как в работе с детьми, так и в работе со взрослыми. Например, метод драматизации, совместно-разделенная деятельность, диалог, включение знака для опосредствования психических функций и развития их произвольности, использование зоны ближайшего развития в процессе обучения представляют собой ценнейшие находки, лежащие в области культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, еще нуждающиеся в тщательной разработке, описании и адекватном применении. Так, в последнее время усиленно разрабатывается проблематика «зоны ближайшего развития», которая в практических разработках встречается под названием «скаффолдинг» (scaffolding) и начинает приобретать успешность в разного рода обучающих программах и тренингах. Но об этом мы поговорим в следующем сообщении.

Татьяна Синица

Источник: www.special-psy.com