Программа внеурочной деятельности для детей с ОВЗ «Мир, в котором я живу». Программа предназначена для социальных педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в 1-м классе. Цель-помощь в адоптации.

Сорокина Анастасия Константиновна

Содержимое разработки

Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» составлена на основе следующих нормативных документов:

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989г

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ.

- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011г. №175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 — 2015 гг.

- Федеральный закон от 03 мая 2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

- Указ Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы»

- Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 июня 2013г «О коррекционном и инклюзивном образовании».

- Постановление Министерства образования и Науки РФ от 5 сентября 2013г №359-п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации».

- Проекта программы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья Дубасовой Т.Н. «Ты не один»

- Образовательная программа дополнительного образования детей Алымовой Е.П. «Азбука общения»

- создать комфортные условия для того, чтобы дети не чувствовали себя изолированными от общества, не испытывали недостатка в общении;

- вовлекать детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом медицинских показаний в позитивную деятельность, адекватную их возможностям, интересам и способностям.

- развивать чувства собственного достоинства;

- повышать уверенности в себе;

- реализовывать себя в поведении и деятельности;

- утверждать свои права и собственные ценности.

- решение проблем, связанных с адаптацией и социализацией детей с ОВЗ;

- участие детей с ОВЗ в позитивной деятельности, творческих конкурсах различного уровня;

- возможности самореализации в процессе позитивного социального взаимодействия;

- формирование навыков общения с детьми с ОВЗ;

- развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ.

- Что такое индивидуальность и как ее раскрыть

- Что такое дружба и из чего она складывается

- Что такое уважение и как оно проявляется

- Что такое гигиена и здоровье

- Что такое увлечения и какими они бывают

- Представлять себя

- Рассказывать о себе

- Выстраивать дружеские отношения

- Соблюдать требования гигиены

- Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.

- Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

- Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.

- Личностные универсальные учебные действия:

- Регулятивные универсальные учебные действия:

- Познавательные универсальные учебные действия:

- Коммуникативные универсальные учебные действия:

- Битянова Н.Р. Психология личностного роста. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 64 с.

- Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М., Просвящение, 1995.

- Запирова Ю.Р. Поверь в себя. Программа психологической помощи подросткам. –М.: Чистые пруды, 2007.

- Игры – обучение, тренинг, досуг…/под ред. В.В.Петрусинского// В семи книгах. Книга 1. Игры для интенсивного обучения. Книга 2. Игры для активного отдыха. Книга 3. Коммуникативно–лингвистические игры. Книга 4. Психотехнические игры. Москва, «Новая школа», 1994, – 366 с.

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с.

- Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.

- Лютова Е.К., Мотина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001. – 190 с.

- Мазепина Т.Б. Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 32 с.

- Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры.- М.: Детство-Пресс, 2000.

- Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе. — М.: Эксмо-пресс, 2001.

- Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные программы. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002. – 208 с.

- Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – М.: Детство-Пресс, 1998.

«Мир, в котором я живу»

Кристина Орбакайте — Мир, в котором я живу [Удачные Песни 2017]

Приложение 1 «Рисунок имени» Инструкция: Для работы необходимы цветные карандаши (или фломастеры) и лист бумаги формата А4, разделенный тонкими линиями простым карандашом на три равные части. Сначала участникам предлагается визуализировать имя, которое вызывает отрицательные эмоции, по каким-либо причинам неприятно, не нравится.

Нужно абстрактно изобразить это имя, используя цвет, форму, линию. Важно избегать узнаваемых образов, пиктограмм, символов-штампов. Рисунок должен отражать спонтанную реакцию участника на имя. Далее нужно представить себе и нарисовать имя, которое вызывает положительные эмоции, нравится. Третий рисунок — собственное имя.

Поскольку точные расчеты в баллах не предусмотрены, то инструкция не содержит ограничений в выборе цвета и изобразительных средств. Можно использовать любые цвета, которые, по мнению автора, подходят к данному имени. При анализе каждого рисунка важно учитывать собственную, авторскую интерпретацию, что позволит лучше понять субъективный опыт рисовальщика.

Словом, здесь необходима вербальная обратная связь в любой форме, например, можно попросить участника ответить на вопрос: «Что ты видишь?» Тест по теме: «Личная гигиена» Вопрос № 1 Нужно ли умываться утром и вечером? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 2 Можно ли не мыть руки после туалета, перед едой? 1. Да. 2. Нет.

Вопрос № 3 Нужно ли мыть руки после игры с животными? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 4 Можно ли перед сном не мыть ноги? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 5 Нужно ли регулярно мыть тело? 1. Да.

2. Нет. Вопрос № 6 Нужно ли следить за чистотой волос? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 7 Нужно ли регулярно стричь ногти?

1. Да. 2. Нет. Вопрос № 8 Можно ли пользоваться чужой расческой, самому стричься чужими ножницами? 1. Да. 2. Нет.

Вопрос № 9 Можно ли грызть ногти? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 10 Нужно ли иметь отдельную кровать, свое постельное белье, полотенце? 1. Да. 2. Нет.

Вопрос № 11 Можно ли мерить и носить чужие головные уборы, одежду, обувь? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 12 Нужно ли тщательно мыть посуду горячей водой? 1. Да.

2. Нет.

Вопрос № 13 Можно ли есть немытые сырые овощи, фрукты и ягоды? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 14 Можно ли пить сырую воду из открытых водоемов (река, озеро, колодец)? 1. Да. 2. Нет Вопрос № 15 Нужно ли ежедневно (утром и вечером) чистить зубы?

1. Да. 2. Нет. Вопрос № 16 Можно ли не лечить больной зуб? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 17 Можно ли зубами грызть орехи, сахар, карамель, ручки, карандаши?

1. Да. 2. Нет. Вопрос № 18 Нужно ли при кашле и чихании пользоваться носовым платком? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 19 Можно ли плевать куда попало? 1. Да. 2. Нет.

Вопрос № 20 Нужно ли регулярно проветривать помещения? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 21 Нужно ли убираться влажным способом? 1. Да. 2. Нет.

Вопрос № 22 Нужно ли навещать заразного больного без необходимости? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 23 Нужно ли делать прививки от инфекционных заболеваний? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 24 Нужно ли уничтожать мух? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 25 Нужно ли обращаться за медицинской помощью при получении царапин, ссадин, ран?

1. Да. 2. Нет. Вопрос № 26 Можно ли скрывать сведения о получении укусов от животных? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 27 Нужно ли делать прививки домашним животным? 1. Да. 2. Нет.

Вопрос № 28 Можно ли брать животных в постель? 1. Да. 2. Нет. Вопрос № 29 Можно ли гладить бездомных животных? 1. Да.

2. Нет. Ответы: Да — 1, 3, 5, 6, 7,10, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 Нет — 2, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 29

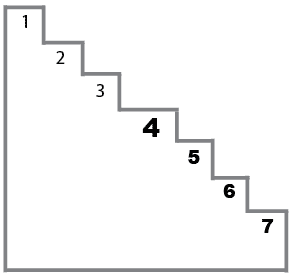

Тест «Лесенка» Инструкция (индивидуальный вариант)

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка.

Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни почему».

В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. Обработка результатов и интерпретация При анализе полученных данных исходите, из следующего: Ступенька 1 – завышенная самооценка. Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой.

В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает.

Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка.

Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д.

Это нормальный вариант развития самооценки. Ступенька 4 – заниженная самооценка Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней рассказать.

Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это».

В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми». Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка.

На момент опроса что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д.

В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной самооценкой). Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего».

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю много ошибок в тетрадях».

Здесь необходима работа с родителями школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков.

Полезно регулярно напоминать родителям о недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация родителями положительных качеств, каждого успеха их ребенка. «Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол».

Первое, что необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом, родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы.

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, внимательность – основные способы повышения самооценки школьников.

«Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестую ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – одна из острейших в современном начальном образовании. Неумение детей общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в детской среде.

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов.

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье).

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним. Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника. Памятка поведения в общественных местах. Инструкция: Изучив правила поведения в общественных местах, составь советы для твоего ровесника, что нужно делать, а чего стоит избегать. Оформи памятку в виде рисунка.

Управление образования администрации г.Оренбурга Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62» г.Оренбурга

| «Рассмотренно» | «Согласованно» | «Утверждаю» |

| На заседании методического объединения учителей № от Руководитель ШМО | Заместитель директора по ВР ________ Тучкова Е.В. от 10.10.2017г. | Директор МОБУ «СОШ №62» Лобанец Н.Н. |

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» коррекционно-развивающего направления на 2017-2018 учебный год

Источник: videouroki.net

Программа дополнительного образования «Мир, в котором я живу»

Программа «Мир, в котором я живу» — региональная программа, предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.

Цель программы:развитие у детей интереса к родному краю, его истории, природе и культурным традициям народа; формирование на этой основе духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к своей малой Родине

Оценить

359 0

359 0

Содержимое разработки

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1.2. Цели и задачи реализации Программы

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы (в виде целевых ориентиров ФГОС ДО)

2. Содержательный раздел

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы.

2.2. Календарно-тематическое планирование

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план реализации

3.2. Календарно-учебный график

Методическое обеспечение программы.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Программа «Мир, в котором я живу» — региональная программа, предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Она интегрируется с основной общеобразовательной программой, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении, может являться основой для разработки части Программы, формируемой участниками образовательного процесса (образовательные области «Социализация», «Познание», «Художественное творчество»)

С целью преемственности при разработке концептуальных основ программы авторы взяли за основу концепцию программы регионального курса для младших школьников «Азбука Смоленского края», доработав ее с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №655 от 23 ноября 2009г.)

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Цель программы

Развитие у детей интереса к родному краю, его истории, природе и культурным традициям народа; формирование на этой основе духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к своей малой Родине.

Основные задачи программы:

- Формирование у старших дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с родным краем.

- Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.

- Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности и взаимной помощи, умения общаться с взрослыми и сверстниками.

- Расширить представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, социально-экономической значимости родного города.

- Сформировать представления о том, чем славен родной город.

- Воспитание здорового образа жизни.

- Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых.

- Воспитание уважения к национальной самобытности языка и традиционным ценностям.

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

Краеведческий принцип. Отбор содержания по изучению истории родногокрая идет на основе непосредственных наблюдений за явлениями окружающей жизни, посещения краеведческих музеев, встреч с интересными людьми и др.

Принцип интеграции. Программа строиться с учетом принципа интеграции с основной частью общеобразовательной программы и интеграцией образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

Культурологический принцип. Содержание программы направлено на формирование у ребенка представлений о социальных, духовно-нравственных и эстетических ценностях, ориентацию на интересы, эмоциональную и мотивационную сферу ребенка.

Эстетический (художественный) принцип. Программа предполагает использование музыки, фольклора, произведений литературы и искусства, что способствует развитию у детей эстетического отношения к окружающему миру.

Нравственный принцип. Отбор природного, исторического, литературного материала способствует воспитанию любви и привязанности к малой Родине, чувства сопереживания и сопричастности к людям, событиям, истории родного края, выработке эмоционально-нравственного и действенного отношения к окружающему миру.

Принцип вариативности. Структура и объем программы предполагает вариативное их использование в зависимости от местности, особенностей культуры, быта и т.д. Педагогу предоставлена возможность выбора тем, форм, методов работы с детьми.

Комплексно-тематический принцип. Все разделы программы, мир природы, мир культуры и мир истории, взаимосвязаны между собой и направлены на формирование у детей целостного представления о своей малой Родине.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры нстроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Вигре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболееактивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные о тношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.Овладевают обобщенным способом обследованияобразца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно — логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов всюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,образ Я.

1.5. Планируемые результаты

— у детей развит интерес к родному краю;

— дети имеет некоторые представления об истории, природе и культурных традициях народа;

— дети испытывают чувство сопричастности к своей малой Родине, гордятся ею.

— у детей сформировано позитивное, заботливое отношение к природе, людям, своему городу, поселку.

2. Содержательный раздел

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы.

Образовательная область

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Для детей от 3 до 7 лет включительно

Социально-коммуникативное развитие.

Коммуникативная деятельность

— индивидуальные и подгрупповые беседы,

-Чтение художественных произведений;

Источник: www.prodlenka.org

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» (1-4 кл.)

рабочая программа на тему

Многое связывает человека с тем местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа – всё это становится частью его судьбы. Осознание малой родины – главный методологический принцип духовно-нравственного воспитания учащихся. В программе значительное место уделяется изучению родного края.

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина — патриота России”.

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:

сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности;

сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры;

сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;

сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании;

вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной действительности.

Соответствие целям и задачам основной образовательной программы.

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся».

2. Общая характеристика учебного курса.

Содержание программы внеурочной деятельности «Мир в котором я живу» соответствует целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся 1-4классов. Образовательная программа обучения начальной школы ориентирована на единство учебной и внеурочной деятельности, учитывает особенности контингента учащихся. Данная программа внеурочной деятельности взаимосвязана и основана на единых принципах, целях и задачах, школы – создание условий для становления суверенности личности всех участников образовательного процесса.

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, ИЗО, музыкой, технологией).

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников,

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора ;

– «современная Россия – люди и

государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка».

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории.

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.

–классный час “Дедушкины ордена и медали”. Творческая работа «Расскажи о своем герое» ;

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;

– экскурсии и путешествия

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;.

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов

Получение трудового опыта в процессе учебной работы .

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.

Презентация своих учебных и творческих достижений.

— клуб интересных встреч;

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы.

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях.

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п

– экскурсии в краеведческий музей, парк;

-экскурсии по улицам города;

— беседы о природе родного края

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности.

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.

3. Место курса в системе начального образования. Сроки реализации данного курса

Содержание программы рассчитано на занятия с обучающимися, проявляющих интерес к естествознанию, физической культуре, туризму и краеведению. Занятия проводятся во второй половине дня. Программа рассчитана на 270 часов.

1 класс. Учебная нагрузка определена из расчёта 2 часа в неделю в школе. Таким образом, общий объём занятий составляет 66 часов.

2класс. Учебная нагрузка определена из расчёта 2 часа в неделю. Таким образом, общий объём занятий составляет 68 часов.

3класс. Учебная нагрузка определена из расчёта 2 часа в неделю. Таким образом, общий объём занятий составляет 68 часов.

4 класс. Учебная нагрузка определена из расчёта 2 часа в неделю. Таким образом, общий объём занятий составляет 68 часов.

4. Ценностные ориентиры

Особенности реализации программы: формы, методы , место проведения занятий.

Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личностных творческих особенностей, исходя из времени года и погодно-климатических условий, самостоятельно распределять последовательность изучения тем программы, устанавливать продолжительность занятий, которая не должна более двух академических часов в помещении и четырех часов на местности. Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательно-творческой деятельности обучающихся (беседы, рисование, коллективное чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр видеофильмов, экскурсии), так и активной оздоровительной (подвижные игры, мини-соревнования в помещении и на природе, туристские и оздоровительные прогулки). Занимающиеся непосредственно знакомятся с окружающим их миром – своей семьей, своим классом, своей школой, своим микрорайоном, ближайшей зеленой зоной (парком, лесом, рекой); у них формируются начальные навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в окружающем мире. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы от занятия к занятию интерес к курсу усиливался, так как на многие привычные вещи ребята учатся смотреть другими глазами. Объекты изучения близки (семья, улица, город и т.д.), что способствует укреплению мотивации на дальнейшую работу

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса.

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего народа, так и других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

8)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации

8)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

Предметные результаты:

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

6.Умение применять освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт в жизненных ситуациях.

6. Содержание программы внеурочной деятельности.

Источник: nsportal.ru