Эксперимент «Марс-500»

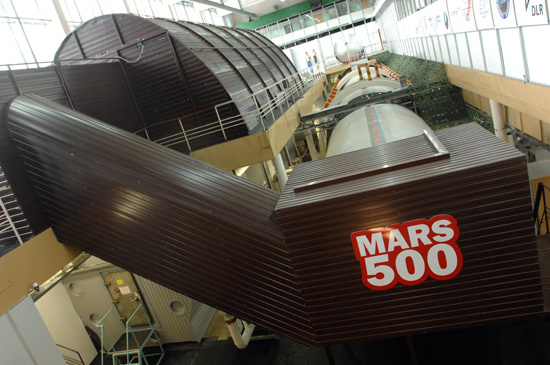

Марс-500 — эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс, проведённый Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, под эгидой Роскосмоса и с участием Европейского космического агентства. Проект прошел в три этапа и был максимально приближен к реальному пилотируемому полёту на Марс с возвращением на Землю. Участники, во время эксперимента, находились в специально Медико-техническом экспериментальном комплексе.

Первый этап продолжался 14 суток. Цель проведения — проверка соответствия технических и эксплуатационных характеристик систем модулей, в которых должен был жить экипаж, оценка их удобства и ремонтопригодности. Второй этап проекта продолжительностью в 105 суток был необходим для получения научно-технической информации и её анализа, чтобы организовать наиболее оптимально и эффективно основной последний этап проекта. На третьем этапе проекта, продолжительностью 520 суток, выполнялось исследование взаимодействия «человек — окружающая среда» и сбор информации о состоянии здоровья и работоспособности экипажа, будучи в условиях, приближённых к марсианскому полёту.

Специальный репортаж. Международный проект «Марс-500»

Руководство эксперимента Марс-500

Моруков Борис Владимирович — Директор проекта

Демин Евгений Павлович — Заместитель директора проекта по техническим вопросам

Белаковский Марк Самуилович — Заместитель директора проекта, главный менеджер

Участники эксперимента Марс-500

Экипаж 14-суточной изоляции, ноябрь 2007 года:

Рязанский Сергей — Командир экипажа, космонавт

Артамонов Антон — Инженер-программист ИМБП РАН

Ковалев Александр — Инженер

Тугушева Марина — Биолог, научный сотрудник ИМБП

Перфилов Дмитрий — Врач

Артемьев Олег — Космонавт

Экипаж 105-суточной изоляции, 31 марта — 14 июля 2009 года:

Рязанский Сергей — Космонавт

Артемьев Олег — Космонавт

Шпаков Алексей — Специалист по физической культуре и спорту

Баранов Алексей — Врач уролог, онколог

Сириль Фурнье — Пилот коммерческой авиалинии «Air France», Франция

Оливер Книккель — Военный инженер, Германия

Экипаж 520-суточной изоляции, 3 июня 2010 — 4 ноября 2011 года:

Ситёв Алексей — Командир экипажа, инженер-кораблестроитель

Камолов Сухроб — Хирург

Смолеевский Александр — Военный врач

Ромен Шарль — Инженер, Франция

Диего Урбина — Инженер, Италия

Китай Ван Юэ — Ассистент преподавателя для космонавтов, Китай

Состав Медико-технического экспериментального комплекса

Модуль ЭУ-50:

Объём модуля — 50 м3. Используется для имитации посадочного марсианского модуля. Модуль рассчитан на 2-3-месячное пребывание 3 человек.

— жилой отсек с 3 спальными местами и рабочей зоной

— кухня

— санузел

— два переходных шлюза с люками для перехода в модуль ЭУ-150 и в шлюзовую камеру имитатора марсианской поверхности

— системы обеспечения жизнедеятельности

Модуль ЭУ-100:

Объём модуля — 100 м3. Используется для проведения медицинских и психологических экспериментов.

Завершение проекта Марс-500

— жилой отсек с 2 спальными местами и рабочей зоной

— кухня-столовая

— санузел

— рабочие места с размещённой на них медицинской аппаратурой

— переходной шлюз с люками, которые соединены с модулем ЭУ-150

— герметичная дверь в торце модуля и аварийный люк в противоположном торце модуля

— системы обеспечения жизнедеятельности

Модуль ЭУ-150:

Объём модуля — 150 м3. Используется для проживания 6 человек.

— 6 индивидуальных кают

— кают-компания для отдыха и общих сборов

— кухня

— санузел

— главный пульт управления

— три переходных шлюза с люками:

торцевой для перехода в модуль ЭУ-50

торцевой для перехода в модуль ЭУ-100

боковой для перехода в модуль ЭУ-250

— системы обеспечения жизнедеятельности

Модуль ЭУ-250:

Объём модуля — 250 м3. Используется для хранения продовольственных запасов, размещения экспериментальной оранжереи, одноразовой посуды, одежды и прочее.

— холодильная камера для хранения пищевых продуктов

— хранилище со стеллажами для хранения продовольственных запасов, которые не требуют особых условий хранения, и для хранения одноразовой посуды и одежды

— помещение экспериментальной оранжереи

— тренажёрный зал

— шлюзовая камера для удаления отходов

— три герметичные двери — одна для соединения модуля со шлюзовым переходом в модуль ЭУ-150, две герметичные двери с металлическими лестницами в торцах модуля для предстартовой загрузки запаса продовольствия

— системы обеспечения жизнедеятельности

— санузел

— душевая кабина

Модуль «Имитатор марсианской поверхности»:

Объём модуля — 1200 м3. Используется для имитации марсианской поверхности.

— имитатор марсианской поверхности, представляющий из себя негерметичный отсек, использующийся для пребывания экипажа в скафандрах, изолирующих от внешней среды

— герметичные лестница и кессон, разделяющие модуль ИМП и модуль ЭУ-50, и имеющий кладовую для хранения скафандров, гардероб и переходной шлюз

Источник: rus.team

Марс-500

Марс-500 – это совместный проект российского агентства Роскосмос и европейского агенства ESA, в рамках которого проводится эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс. В рамках данного эксперимента участники будут находиться в замкнутом пространстве от 520 до 700 дней, пройдя постепенно все этапы по полету на красную планету, высадке и возвращению обратно на Землю.

Первым этапом эксперименты стала 14-суточная изоляция участников в специальных модулях, во время которой происходила проверка технических и эксплуатационных характеристик этих модулей. Данный эксперимент был проведен в ноябре 2007 года.

Второй этап заключался уже в 105-суточной изоляции участников эксперимента, в результате чего были получены необходимые данные по физиологической и психологической адаптации человека в условиях замкнутого пространства для проведения последнего заключающего этапа проекта. Данный эксперимент проводился в 2009 году.

Заключающий этап начался совсем недавно – 3 июня 2010 года. При проведении данного эксперимента участники должны провести в замкнутом пространстве 520 суток. Основными задачами данного эксперимента является анализ состояния здоровья и работоспособности экипажа на протяжении всего полета; отработка действий экипажа на всех этапах «полета», оценка современных технологий (включая технологию медицинского обеспечения). При этом в модулях будут созданы все необходимые условия, приближенные к марсианскому полету, включая полную автономность, задержку связи с Землей и ограниченность ресурсов.

Во время «полета» планируется проведение дополнительных экспериментов: кардиологические эксперименты (регистрация электрокардиограммы, проведение дыхательных проб, измерение артериального давления), заполнение различных анкет, психологическое тестирование, гиммерсионные эксперименты (для изучения гипокинетических нарушений при воздействии гравитации на организм), гипербарические эксперименты (для создания пожаробезопасной среды на корабле благодаря использованию аргона), радиологические эксперименты (для прогнозирования радиационного риска), а также комплексные исследования желудочно-кишечного тракта (24-часовая электрогастроэнтерография).

Медико-технический комплекс для проведения эксперимента включает в себя следующие модули: модуль ЭУ-50 (имитация посадочного марсианского модуля), модуль ЭУ-100 (проведение медицинских и психологических экспериментов), модуль-ЭУ-150 (проживание), модуль ЭУ-250 (хранилище продовольственных запасов, посуды, одежды и т.д.), а также модуль «Имитатор марсианской поверхности» (ИМП).

Эпипаж для проведения завершающего этапа эксперимента состоит из шести человек: Ситёв Алексей Сергеевич (командир экипажа, инженер-кораблестроитель, Россия), Камолов Сухроб Рустамович (хирург, Россия), Смолеевский Александр Егорович (военный врач, Россия), Ромен Шарль (инженер, Франция), Диего Урбина (инженер, Италия), Ван Юэ (ассистент преподавателя для космонавтов, Китай). Главными критериями отбора были следующие требования: возраст 25-50 лет, высшее образование, знание русского и английского языков, а также принадлежность к одной из оговариваемых профессий (врач, биолог, инженер, механик).

Исчерпывающую информацию о данном проекте можно получить на официальном сайте: http://mars500.imbp.ru/

Галетич Юлия, 07.03.2011

Источник: www.astrotime.ru

«Марс-500»: полеты понарошку длиной в полвека

Изучение поведения человека в условиях изоляции от внешнего мира (последним экспериментом из этой серии стал «Марс-500») проводят с конца 60-х годов ХХ века. Испытуемых помещают в тесные гермокамеры в условиях дефицита воды, пищи и кислорода. Результаты наблюдений позволят ученым прогнозировать поведение и реакции людей на длительное пребывание в ограниченном пространстве космического корабля

—>

4-го ноября в московском Институте медико-биологических проблем завершается эксперимент по моделированию пилотируемого полета к Марсу. Трое россиян, два представителя Европейского космического агентства (ЕКА) и китаец провели в небольших модулях, имитирующих марсианский космический корабль, 520 суток, за что, как уже писал BFM.ru, получат по 3 млн рублей каждый.

Серьезных конфликтов среди участников эксперимента «Марс-500» не было, запертым в капсуле мужчинам приходилось бороться в основном с однообразием и скукой, особенно после имитации высадки на Марс в феврале этого года. «Они достигли цели, впереди не было ничего нового, эксперименты были выполнены, они многое узнали друг о друге и боролись с однообразием и усталостью», — цитирует газета The Guardian главного психолога проекта Юрия Бубеева. Непросто проходила адаптация к культурным особенностям партнеров: «Француз и итальянец не могли понять, почему россияне с таким удовольствием отмечают Новый год и игнорируют Рождество». Но сложнее всего участникам эксперимента давалось общение с китайцем, рассказал Бубеев, так что на борт «космического корабля» даже отправили электронные книги об особенностях китайской культуры.

Тот факт, что завершение эксперимента «Марс-500» совпало с усердно накачиваемым идеологической составляющей Днем народного единства, руководители эксперимента объясняют простым совпадением. «Мы специально ничего не подгоняли, это случайность», — заверил BFM.ru технический директор проекта «Марс-500» Евгений Демин. Основным итогом эксперимента, по его словам, стало подтверждение того, что международный экипаж может нормально взаимодействовать и выполнять поставленные задачи: «Никакого внутреннего деления среди членов экипажа не было. Люди справились». Слабым звеном во время полета к Марсу, если и когда он состоится, станет именно человек.

Исследования, в рамках которых изучают реакции и поведение членов экипажа на долгое заточение в условиях, приближенных к марсианскому полету, начались в СССР в 1964 году. О них — эта статья из цикла совместных публикаций BFM.ru и журнала Science Illustrated.

Первые эксперименты

Более 100 лет назад Константин Циолковский писал о том, что когда-нибудь человек должен заселить космическое пространство. Основатель мировой космонавтики считал, что именно Марс, а не Луну нужно рассматривать в качестве потенциального объекта для колонизации.

История исследований существования человека в условиях замкнутого пространства началась около полувека назад в Красноярске. Сегодня с черно-белых снимков, украшающих стены Красноярского института биофизики, смотрят участники экспериментов «Биос-1» (1964), «Биос-2» (1965), «Биос-3» (1968–1972). Целью ученых было создание и тестирование замкнутой системы жизнеобеспечения, после чего планировалось дальнейшее использование модели на космических кораблях и станциях. Предположительно на проведение испытаний, проходящих в режиме абсолютной секретности, было затрачено не меньше ресурсов, чем на лунную программу.

В конце 1950-х — начале 1960-х руководство СССР поставило задачу: 8 июня 1971 года на ТМК-1 (тяжелый межпланетный корабль) должна стартовать марсианская советская миссия. Планировалось основать на Марсе колонию и построить космические станции с целью их дальнейшего распространения по Солнечной системе. Позже были даже озвучены имена тех, кто должен был лететь на Марс. Однако проекту не суждено было состояться.

Пионером подготовительных испытаний, за которыми должна была последовать экспедиция, стал биолог Евгений Шепелев. В 1961 году он провел сутки в пятикубометровой герметичной камере, где водоросли хлореллы преобразовывали азот из выдыхаемого им воздуха в кислород. Шепелев вспоминает: «К исходу первых суток стало ясно, что человек, в данном случае я, потребляет значительно больше кислорода, чем могут вырабатывать водоросли. Углекислота росла, а кислород падал. После этого эксперимента мы усовершенствовали технологию и спокойно держали в этой камере человека на протяжении месяца».

Основной целью было изучение реакций человека в ситуации крайнего стресса, когда нельзя спастись бегством или получить помощь извне. Эксперимент показал, что физически в условиях изоляции выжить можно, но при этом ощущается нехватка обычных земных вещей: разнообразия, событий, общения. Время становится абстракцией, дни сливаются в один.

В отсутствие личного пространства и возможности уединиться нагрузка на психику становится очень сильной. Половину помещения занимали приборы, люди находились под круглосуточным наблюдением видеокамер. Герман Мановцев вспоминает: «Трехъярусные спальные места – обычные койки, причем самая нижняя находилась практически на уровне пола. Мы решили меняться койками раз в 10 дней, так как спать на нижней было тяжело из-за высокой концентрации углекислого газа».

Эконавтика по-американски

В США эксперименты Советов с замкнутыми биосистемами особого интереса не вызывали. Проекты, в которых человеку отводится не самая почетная роль, противоречат принципам американской философии и гуманизма. Слишком долго и негероично.

Поэтому было очень необычно, что группа коллективистов с альтернативным пониманием жизни заимствовала и перенесла на американскую почву идею закрытых систем. В 1980-х они побывали в Москве, где узнали об экспериментах. Вернувшись домой, они купили большой участок земли в пустыне к северу от Таксона, штат Аризона.

Объединившись с нефтяным миллиардером Эдом Бассом, за три года группа построила научный комплекс «Биосфера-2» площадью 12,7 тысячи квадратных метров. В гигантской стеклянной пирамиде соседствовали моря с коралловыми рифами, болота, водопады, тропики, саванны, пустыни, сельскохозяйственные угодья и жилые поселения. Идея отличалась тем же размахом, что и сама конструкция. Восемь человек должны были провести два года в «Биосфере-2» в окружении 3 тысяч различных видов животных и растений на условиях 100-процентного самообеспечения. Даже человеческие испражнения должны были участвовать в цикле.

На практике все оказалось намного сложнее, чем в теории. Особенно трудно было установить равновесие между насекомыми и растениями. Посевы картофеля погубил клещ: в «Биосфере-2» не нашлось естественных врагов этого насекомого. Для получения пропитания в достаточных количествах необходимо было трудиться круглые сутки. Имеющаяся площадь не могла прокормить восемь человек.

Начались конфликты. В какой-то момент количество кислорода сократилось с 21% (норма) до 14% — отчасти потому, что бетонная конструкция не была обработана соответствующим образом и поглощала кислород. Миссия оказалась под угрозой срыва, когда энергетический уровень настолько снизился, что людям не хватало сил на производство продовольствия в достаточном количестве. Возникла угроза истощения.

Руководство приняло решение о дополнительном обеспечении кислородом извне, и эксперимент чуть было не утратил свою научную легитимность. На Марсе это было бы исключено, роптали поборники принципа «все по-честному».

Американская пресса поначалу относилась к «Биосфере-2» с большой симпатией, а потом яростно набросилась на ее инициаторов, называя их кучкой хиппи и духовными экстремистами. Тем не менее эксперимент продолжался. Кислород вводили, крупных животных забивали, в том числе свиней, потреблявших биомассы больше, чем отдавали взамен.

Напрашивается мысль, что первые колонисты Марса будут вегетарианцами: брать с собой животных слишком хлопотно. Однако никакие меры не помогли решить личные конфликты. Через полгода группа разделилась на два лагеря. Одни считали, что эксперимент утратил свою научность и пора его прекратить. Другие настаивали на продолжении начатого.

По завершении эксперимента спустя два года академическая западная наука сочла опыт «Биосферы-2» неудавшимся. Ставилась под сомнение способность группы решать сложные задачи в условиях настоящей марсианской изоляции. Тем не менее руководители проекта подчеркивают, что эксперимент показал человеческую способность импровизировать в стрессовых условиях и что, кроме того, сам подход, когда каждый день — это борьба за выживание, по своей сути имитирует ситуацию, с которой человечество столкнется, основав свою первую колонию на Марсе. И наконец, как известно, бесполезного опыта не бывает.

Самое слабое звено — человек

В России отношение к «Биосфере-2» всегда было заинтересованным и уважительным. Люди, участвовавшие в разработке «Биоса-3», встречались с участниками «Биосферы-2» в период холодной войны и вели себя предельно корректно, как и подобает профессионалам. В сводке российского государственного научного центра можно видеть фотографию Йозефа Гительсона, руководителя «Биоса-3», и Евгения Шепелева.

Совместный проект России и Европейского космического агентства получил название «Марс-500» (хотя на самом деле шестеро участников жили взаперти 520 дней). Связь между участниками и центром управления осуществлялась с некоторой задержкой, потому что именно так будет происходить и в ходе реальной экспедиции на Марс. Продолжительность также соответствует действительности. 520 дней являются абсолютным минимумом, даже если выбрать самый короткий путь к Марсу. Был предусмотрен также 30-дневный период пребывания в зоне, имитирующей поверхность Марса.

В качестве пилотного эксперимента в 2009 году был проведен краткосрочный эксперимент, продолжавшийся 105 дней, с участием француза, немца и четверых россиян. Здесь в первую очередь проводились медицинские тесты.

По словам устроителей, имеет смысл формировать многонациональные команды участников, поскольку ни одна страна пока еще не в состоянии самостоятельно организовать полноценную экспедицию на Марс: это слишком глобальная задача по экономическим, технологическим и практическим причинам. И здесь-то кроется одна из существенных проблем.

Результаты эксперимента, предшествовавшего проекту «Марс-500», показали неизбежность столкновений межкультурного характера. Двое европейцев образовали одну команду, четверо россиян — другую. Обе команды отлично работали, но оптимального контакта им наладить не удалось. То одна группа так или иначе пыталась подавить другую, то наоборот.

«Марс-500» большое внимание уделил социальной адаптации участников. Так, перед ними была поставлена задача обучения друг друга различным навыкам. Все это необходимо для слаженного сотрудничества в экстремальной ситуации.

Технологии и системы жизнеобеспечения со времен эпохи 60-х ушли далеко вперед, а проблемы остались те же, что и тогда, когда советские ученые положили начало пути на Марс. Слабым звеном является именно человек. Мы уязвимы и очень зависимы от привычных условий жизни.

Источник: www.bfm.ru

Почти космонавты В Москве завершилась 520-дневная репетиция полета на Марс

В пятницу, 4 ноября 2011 года в Институте медико-биологических проблем РАН завершился масштабный эксперимент по моделированию полета на Марс «Марс 500». В торжественной обстановке (Европейское космическое агентство даже вело прямую трансляцию церемонии) люк испытательного модуля был открыт, и шестеро участников эксперимента официально вернулись на Землю.

Прежние эксперименты

Считается, что первый эксперимент по моделированию длительного межпланетного перелета был поставлен в СССР в 1967 году. Тогда в обстановке строжайшей секретности трое космонавтов были помещены в блок с частично замкнутой системой жизнеобеспечения на 366 дней (в 2010 году студия Роскосмоса совместно с телеканалом «Россия» выпустили фильм, посвященный этому эксперименту).

Целью эксперимента было выяснить, с какими трудностями может столкнуться экипаж во время такого полета, поэтому в 366 дней организаторы вместили все, что могло прийти им в голову — экстремальные перепады температуры (жара, когда участники вынуждены были ходить почти голые, сменялась холодом), голод, стрессовые ситуации. Эксперимент пришлось несколько раз прерывать из-за конфликтов между участниками, но некоторое количество данных психологи получить сумели.

После этого аналогичные по организации (правда, менее жесткие по форме и с меньшим количеством дней) эксперименты проводились в 70-х и 80-х годах прошлого века. В 90-х Роскосмос стал сотрудничать с Европейским космическим агентством, чтобы подготовить космонавтов ESA к длительному пребыванию на станции «Мир».

Кульминацией этой программы стал эксперимент «Имитация полета международного экипажа на космической станции» в Институте медико-биологических проблем РАН. В течение 240 дней экипаж жил в трех модулях «ЭУ-100», «ЭУ-37» и «ЭУ-50». Объем самого большого из них составлял около 200 кубических метров. Среди прочего имитировался прилет грузовых кораблей, а также проводилось большое количество экспериментов, подготовленных учеными из России, Японии, Германии и США.

Хотя один из модулей, «ЭУ-37», и назывался «Марсолет», речи о полете на Красную планету тогда не шло. Начавшийся в 2007 году «Марс 500», в свою очередь, изначально ориентировался на подобную миссию. Он задумывался как целый комплекс экспериментов — 640 штук. Например, пока люди сидели в полетном модуле, ученые на обезьянах изучали воздействие радиации, которая, из-за отсутствия защиты со стороны магнитного поля Земли, может оказаться одной из главных опасностей во время полета к Красной планете.

Все испытания были разделены на три стадии, привязанные непосредственно к изоляционным экспериментам (именно так по-научному называются опыты, которые ставят над людьми в ИМБП). Первый этап прошел в ноябре 2007 года. Тогда группа из шести российских добровольцев (5 мужчин и одной женщины) провела в специальном модуле 14 дней. В состав группы входили Сергей Рязанский, Олег Артемьев, Антон Артамонов, Александр Ковалев, Марина Тугушева, Дмитрий Перфилов.

Второй этап проводился в период с марта по июль 2009 года — всего 105 дней. В нем приняли участие четверо россиян — Сергей Рязанский, Олег Артемьев, Алексей Шпаков, Алексей Баранов, а также француз Сирил Фурнье и немец Оливер Книккель (Рязанский и Артемьев «летели» во второй раз). Вместе они проводили разного рода опыты, связанные, например, с изменением мозговых ритмов. По окончании «полета» каждый участник эксперимента заработал за участие в проекте по 17 тысяч долларов.

Главный опыт

Третий этап, тот самый, который завершился 4 ноября, изначально планировалось начать в конце 2009 года. Технические сложности, однако, сделать это не позволили, и «старт» состоялся 3 июня 2010 года. Поиск добровольцев для участия в проекте осуществлялся по всему миру. В результате было отобрано шесть человек — трое россиян, итальянец, француз и китаец.

Должности между ними распределились следующим образом. Командиром экипажа стал Алексей Ситев, должность врача досталась хирургу Сухробу Камолову, а бортинженером стал француз Роман Шаль. Остальные трое — Александр Смолевский, Диего Урбина и Ван Ю — стали исследователями.

В распоряжение «космонавтов» было предоставлено 4 основных блока — «ЭУ-50», «ЭУ-100», «ЭУ-150» и «ЭУ-250» — различного объема и назначения. Основное время участники эксперимента проводили в последних трех: «ЭУ-100» предназначен для проведения разного рода опытов, «ЭУ-150» служил добровольцам домом, а «ЭУ-250» был нужен для хранения продовольственных запасов и размещения специальной оранжереи. Все эти модули изнутри были обиты деревом, из-за чего общий антураж, по словам участников 105-дневного эксперимента, немного напоминал баню.

«ЭУ-50» имитировал посадочный марсианский модуль и был рассчитан на 2-3 месячное проживание трех человек. К нему же был подсоединен симулятор марсианской поверхности, внутри которого (как следует из названия) имитировалось непосредственное присутствие участников эксперимента на Красной планете. Официально «посадку» на Марс трое «космонавтов» совершили 12 февраля 2011 года в 12:00 по московскому времени. Первыми на другой планете «оказались» россиянин Александр Смолеевский, китаец Ван Ю и итальянец Диего Урбина.

Первый выход «на поверхность» состоялся спустя двое суток. Всего на «поверхности» Марса участники эксперимента провели 11 дней. Организаторы заготовили им испытание — во время «работы» один из космонавтов «сломал» руку. В свободное от работы время участники эксперимента читали, слушали музыку (командир экипажа Алексей Ситев оказался ценителем русского рока — «Кино», «ДДТ», «Чайфа», «Алисы»), занимались на тренажерах для поддержания физической формы. Ван Ю, например, начал учить русский язык.

Примечательно, что, несмотря на ежедневные обязательные занятия, наблюдавшие за «космонавтами» доктора обнаружили заметное снижение физической активности. Также было зарегистрировано снижение скорости метаболизма. Полный отчет о результатах будет готов в ближайшие несколько дней, однако, маловероятно, что его предоставят для изучения широкой общественности.

Все участники эксперимента, за исключением Ван Ю, получат денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей каждый. Как наградят Ю за участие, пока не известно. Большинство «космонавтов» уже заявили, что потратят деньги на отдых, ведь они по сути пропустили два лета. Итальянец Диего Урбина также заявил, что купит себе новую машину, а Сухроб Камолов — что потратит часть средств на повышение квалификации. Он также отметил, что изначально полагал, что гонорар достаточно большой. «Но сейчас, отработав на борту более 500 суток, я понимаю, что сумма не такая уж большая,» — приводит РИА Новости слова хирурга.

Критика

Еще до завершения эксперимента, стоимость которого оценивается в 15 миллионов евро (причем большую часть этих денег предоставил Роскосмос), многие ученые критиковали его за бесполезность. В частности, говорилось, что такие эксперименты мало что дают, поскольку по сути аналогичные исследования уже проводятся на Международной космической станции. Одним из самых последовательных критиков эксперимента является космонавт и член-корреспондент РАН Валентин Лебедев.

Еще в июне 2009 года он говорил в интервью «Советской России»: «Это не что иное, как испытание обычных людей на долгое пребывание в замкнутой среде, где они вынуждены наладить жизнь и отношения, рассчитывая только на свои силы. Здесь все условно, как если бы подготовку к дрейфу на льдине в Арктике проводили зимой на подмосковном пруду. Привлеченные к этому эксперименту люди могут в любую минуту отказаться от его продолжения, выйти и обнять своих близких. Так что такие исследования имеют слабое отношение к пониманию возможности осуществления межпланетного полета.»

В своей статье в «Независимой газете» другой специалист, член-корреспондент РАН Юрий Караш заявил, что полет «может быть оправдан лишь постольку, поскольку Россия действительно ставила бы задачу полета к Марсу.» Это, однако, не так, и подобных планов у Роскосмоса нет.

Источник: lenta.ru