Коллективизация в СССР

Коллективизация – процесс, проходивший в СССР в конце 20-х – начале 30-х годов XX века и заключавшийся в объединении мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства, называемые колхозами.

История коллективизации в СССР

Молодой Советский Союз к концу 20-х годов прошлого столетия столкнулся с огромным количеством проблем. Власть еще не чувствовала себя достаточно уверенной, особенно после НЭПа, когда граждане начали ощущать некоторую независимость и проявлять самостоятельность, что выходило за рамки концепции социализма в сталинско-ленинском понимании. Но главное – стране необходимо было преодолеть отставание от развитых стран мира в плане экономического развития.

Как писал Сталин, «…мы отстали от передовых стран на 50-100 лет». Это было не только политически неприглядно, но еще и означало явную угрозу: огромные территории Союза являлись лакомым куском для многих государств, и в случае развертывания военных действий у СССР просто не хватило бы сил для обороны. Необходимо было что-то срочно предпринять.

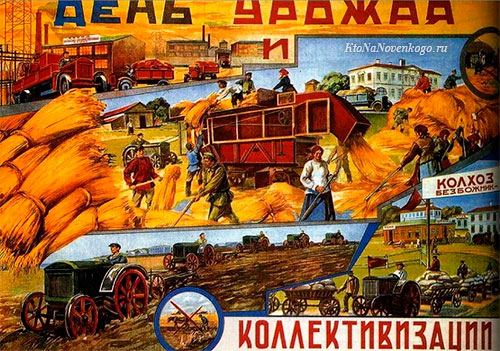

Коллективизация советского сельского хозяйства. Видеоурок по истории России 11 класс

В рамках политики форсированного развития экономики и обобществления единоличной собственности было принято решение о проведении всеобщей коллективизации. На XV съезде ВКП(б) в 1927 году были обнародованы принципы её проведения.

Апогеем политики коллективизации можно считать период с 1930 по 1933 года, когда все крестьянские хозяйства СССР насильно объединялись в колхозы. В таких республиках, как Латвия, Эстония, Литва, Молдавия и другие, присоединённых к СССР позднее, процесс коллективизации завершился только к 1950 году.

Причины и цели

Итак, стране требовалось проведение индустриализации для ликвидации отставания от развитых государств. А где взять на это средства? Основой экономики, как и в прежние годы, являлось сельское хозяйство – значит, «выкачать» деньги можно было только из этого источника.

Причинами коллективизации стали:

- потребность в огромных средствах для быстрого развития промышленности и военного сектора;

- необходимость ликвидировать последствия рекордно низкого урожая 1927 года, который привел к снижению поставок продовольствия в города;

- необходимость в создании крупных хозяйств, которые гораздо проще контролировать.

При этом правительство стремилось добиться реализации стразу нескольких целей:

- Механизировать сельский труд.

- Наладить полный контроль над производством и сдачей хлеба, поскольку товарный хлеб можно было получить только у крупных хозяйственных единиц.

- Уничтожить единоличника, собственника (кулака), развить в сознании крестьянина ощущение превосходства общественного над личным.

- Повысить эффективность труда, добиться стабильных регулярных урожаев.

Основным итогом коллективизации должно было стать увеличение хлебных поставок, что позволило бы как можно больше зерна продавать за границу, а на вырученные средства быстрыми темпами поднимать промышленность. Что из этого получилось – сейчас мы увидим.

История России. ХХ век. Лекция 16. Коллективизация | History Lab

План и методы

Сталин довел до сведения граждан Союза плановые показатели, которых следовало добиться любыми правдами и неправдами в течение ближайших лет. Они касались сроков проведения коллективизации.

Срок полного охвата колхозами

Северный Кавказ, районы Поволжья

Урал, Сибирь, другие зерновые регионы

К весне 1932 года.

В целом в течение одной пятилетки все земли Союза должны были принадлежать колхозам. Мелкие крестьянские хозяйства должны были подвергнуться ликвидации. Это следовало из Постановления ЦК ВКПб от 5 января 1930 года.

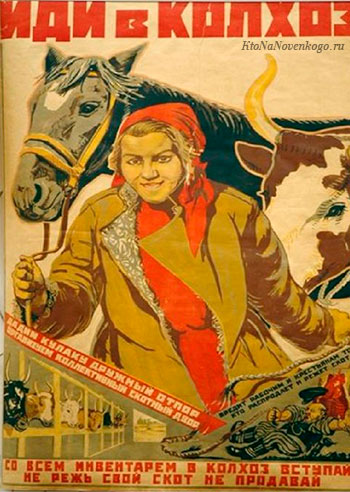

Коллективизация проводилась в основном насильственными методами. Крестьян обязали сдать скот и орудия труда в колхозы, куда они должны были вступать. Себе разрешалось оставить необходимый для прокорма минимум.

Эта идея нашла поддержку только у бедняков, что вполне логично: вступая в колхоз, они ничего не теряли, зато получали хоть какую-то гарантию, что не погибнут от голода (в колхозах зарабатывали трудодни, за которые полагалась оплата продуктами).

Крепкий же хозяйственник не только не выигрывал, но очень проигрывал от такого развития событий: он терял все, что было нажито трудом поколений, все, что позволяло ему быть уверенным в завтрашнем дне, кормить и воспитывать детей. Взамен же он не получал ничего. В итоге многие зажиточные крестьяне оказывали сопротивление, прятали хлеб. Конфискация имущества у них производилась насильственными методами, а самих кулаков вместе с семьями ссылали в далекие, не приспособленные для жизни регионы. Люди просто погибали там от голода и болезней.

Государство пыталось «выдавить», уничтожить кулака, дабы искоренить стремление к наживе и собственности у тружеников аграрного сектора. В итоге мы получили целый класс людей, совершенно не заинтересованных в результатах своего труда: все равно то, что выращено с приложением всех сил, будет отнято государством. В обмен оно дает всем поровну – с тем расчетом, чтобы крестьянин мог выжить, не более того.

Последствия проведения коллективизации

Коллективизация проводилась жёсткими и насильственными методами, так как большинство крестьян, имевших крупные единоличные хозяйства, не хотели переходить к коллективному труду и к равному распределению полученных продуктов.

Коллективизация имела как положительные результаты, так и отрицательные. Государственно важной целью было создание системы распределения финансов таким образом, чтобы большая их часть шла на нужды индустриализации. Эта задача была выполнена, и индустриальный сектор начал развиваться ускоренными темпами – индустриальная пропасть между СССР и западными странами была ликвидирована.

Но отсутствие средств в аграрном секторе привело к массовому голоду населения. Следует отметить, что причина голода заключалась не только в сниженном финансировании. В начале 30-х годов наблюдался страшный неурожай – несоблюдение техники ведения сельского хозяйства и нежелание безземельных крестьян работать привели к плачевным результатам.

Многие крестьяне не хотели объединяться в колхозы и отдавать своё имущество государству, поэтому они часто полностью уничтожали всю свою собственность, включая скот и посевы.

Итоги коллективизации

После завершения тяжелейшей пятилетки правительство получило возможность проанализировать итоги коллективизации, оказавшиеся совсем не радостными. Да, уже к 1934 году колхозами было охвачено 75% крестьянских хозяйств.

- Производство зерна сократилось на 10%.

- Количество скота сократилось в 3 раза.

- Огромные площади страны были охвачены голодом, получившим в литературе название Голодомора.

Крестьяне, кто только мог, подавались в город на заработки, когда их стали лишать скота и орудий труда. Массовый отток сельского населения плюс низкий урожай (в начале 30-х годов во многих районах была засуха) привели к тому, что нечем стало кормить скот. Его потери оказались огромными.

Но самое страшное последствие коллективизации – голод 1932-1933 гг. Он охватил Украину, Беларусь, Казахстан. Люди вымирали семьями, деревнями. Да, неурожай был, но не настолько катастрофичным, чтобы вызвать столь впечатляющие потери населения: по разным источникам, от голода погибло от 3 до 5 (называют даже цифру 7!) млн. человек. Такой стала цена за коллективизацию.

Раскулачиванию подвергались не только крупные, но и средние, и даже мелкие хозяйственники, так как правительство не определило критериев оценки кулаков, зато дало цифры: не менее 5-7% на деревню. В иных местах план старались перевыполнять очень усердно: раскулачивали до 20% населения.

Крестьянство утеряло свой традиционный уклад, исчезло чувство собственности, ответственность, стремление к получению более высокого урожая – ведь «все равно все отберут». Деревня обнищала. Все зерно, что удалось выручить, было продано за границу, что поспособствовало ускорению темпов индустриализации – этого нельзя отрицать.

К тому же удалось наладить систему распределения продовольствия, позволившую избежать сильного массового голода во время Великой Отечественной войны. Со временем колхозы механизировались – на поля были выведены трактора и комбайны. Правда, это произошло далеко не сразу. В первые годы, наоборот, павший скот заменили люди: сами пахали, сеяли.

Цель оправдывает средства: всегда ли?

Коллективизация была задумана как средство, с помощью которого страна будет в кратчайшие сроки выведена на новый путь развития. Отчасти это получилось. Но цена, которую за это пришлось заплатить, оказалась несоразмерной. Часть последствий мы ощущаем до сих пор: деревни опустели и вымирают, а на то, чтобы возродить дух русского крестьянина-хозяйственника, который сможет справиться с гибелью деревни, потребуются не годы – десятилетия.

Источник: histerl.ru

Коллективизация — это .

Россия с позиции социальной структуры веками была крестьянской страной.

Неудивительно, что в разные времена власти пытались реформировать жизнь самого многочисленного сословия. Вспомним закрепощение крестьян или введение подушной подати.

В XX веке Советская власть ради достижения стратегических целей в экономике, связанных с созданием новой промышленной базы, провела над ними еще один эксперимент — политику коллективизации.

Давайте вспомним, что это такое, каковы причины, ход и результаты процесса.

Что такое коллективизация?

Коллективизация — это социально-экономическая политика Советской власти, проводимая в СССР в конце 1920-х-1930-е года. Связана с созданием коллективных хозяйств (колхозов) на базе единоличных крестьянских хозяйств середняков и бедняков.

Пришла на смену новой экономической политике, способствовала формированию социалистических производственных отношений в деревне. Стала причиной массового голода в Советском Союзе в начале 1930-х годов и одновременно обеспечила прочный фундамент для проведения индустриализации.

Причины и цели

Коллективизация в СССР решала сразу несколько стратегических задач.

Одна из них требовала устранить многоукладность экономики с мелкотоварным производством. Ей на смену должно было прийти крупное социалистическое производство, которое полностью обеспечило бы потребности общества в продовольствии. Одним из методов построения социализма на селе считалась кооперация — в 1927 году более трети хозяйств были охвачены ее разными формами.

Индустриализация и коллективизация в СССР — тесно связанные друг с другом явления, поэтому остальные цели формирования колхозной системы нужно рассматривать в их взаимосвязи.

- Направление части рабочей силы для работы на фабриках и заводах. Это стало возможным благодаря массовой механизации, освободившей миллионы рабочих рук для промышленности.

- Бесперебойное снабжение населения бурно развивающихся городов продовольствием. Беспрецедентные темпы экономического роста и набравшая высокий темп урбанизация требовали существенного увеличения поставок зерна, мяса, молока и других продуктов в кратчайшие сроки.

- Наращивание экспортных поставок зерна для обеспечения притока средств, на которые закупалось оборудование для новых предприятий.

Причины коллективизации были вызваны объективными факторами, чего нельзя однозначно сказать о методах этой политики.

Курс на коллективизацию

В конце 1927 года состоялся XV съезд ВКП(б), провозгласивший «Курс на коллективизацию». В рамках этого направления предполагалось ликвидировать социальное расслоение крестьянства, внедрить новейшие методы производства и освободить рабочую силу для великих строек. Одновременно из бюджета выделялись значительные средства на финансирование колхозов.

В ноябре 1929 года вышла статья И.Сталина «Год великого перелома», в которой советский лидер обосновывал необходимость перехода к «крупному передовому коллективному земледелию» и призвал ускорить темпы коллективизации. К этому времени в стране уже развернулась широкомасштабная кампания по созданию колхозов, ставшая составной частью Первого пятилетнего плана.

Для создания колхозов были подготовлены специалисты — двадцатипятитысячники, которые при поддержке вооруженных отрядов отправлялись в деревни создавать колхозы.

Нередко они применяли силовые методы, насильственно загоняя крестьян в коллективные хозяйства. В результате в 1930 году страну захлестнули крестьянские волнения. Историки называют точную цифру — свыше 1300 выступлений.

При этом в СССР было немало людей, для которых ответ на вопрос что такое коллективизация имел положительный характер. В основном это была советская молодежь, для которой это был хороший старт для движения вверх по социальной лестнице (председатели, бригадиры, главные агрономы, зоотехники). Именно они стали основной ударной силой, предопределившей успех коллективизации.

Как реакция на происходящее 2 марта 1930 года в газете «Правда» выходит еще одна статья Сталина «Головокружение от успехов». В ней вождь осудил перегибы и посоветовал вместо применения силы убеждать крестьян в преимуществах колхозной жизни. При этом он отметил, что в деревне уже состоялся коренной переход к социализму.

Несмотря на слова Сталина о возможности выхода из колхозов тех, кто оказался там насильно, в 1930 году началась сплошная коллективизация, набравшая огромные темпы. В результате к 1931 году в колхозах числилось 60% крестьян, а к 1934 уже 75%.

Подробнее о коллективизации можно узнать здесь

Что такое колхоз

Колхоз (коллективное хозяйство) — сельскохозяйственное предприятие для совместного ведения хозяйства. При его создании участники безвозмездно обобществляли средства производства (скот, инструменты, технику, постройки).

Земельный фонд закреплялся за колхозом в бессрочное пользование, а у крестьян оставался дом с небольшим участком. Стать колхозником мог любой гражданин, которому исполнилось 16 лет. Заработная плата зависела от личного трудового вклада и до 1966 года выплачивалась натурально.

Для обслуживания колхозной сельхозтехники создавались машинно-тракторные станции. Произведенная продукция сбывалась государству по твердым и крайне низким закупочным ценам.

В этом случае вновь видна связь индустриализации и коллективизации, так как массовое строительство предприятий велось за счет внутренних источников. При этом альтернативы дешевому зерну колхозов практически не было.

Итоги и последствия коллективизации

В 1930—1932 гг. на нужды индустриализации было направлено 4,7 млрд пудов хлеба (что на 130% больше, чем за годы НЭПа). Это помогло в реализации планов I и II пятилеток, связанных с созданием мощной промышленной базы.

Однако есть и печальные итоги коллективизации. В главных зерновых районах СССР погибли от голода не меньше 5 млн человек. Примерно столько же крестьян были вывезены в отдаленные районы Урала и Сибири в ходе раскулачивания.

Кулаками называли зажиточных крестьян, имевших собственную технику, стадо крупного рогатого скота и нанимавших батраков для работы на поле. Их принципиально называли классовыми врагами и не брали в колхозы.

Историки утверждают, что раскулачивание коснулось не только кулаков (их доля составляла всего 2,3%), но и было направлено против активной части середняков, выражавших протестные настроения в отношении колхозов и способных возглавить сопротивление.

Благодаря коллективизации изменилась социальная структура деревни, в которой стало преобладать небогатое население. Крестьяне получали натуральную зарплату за трудодни и были лишены экономических стимулов к производительному труду, так как львиную долю того, что они производили, забирало государство.

Итоги коллективизации в СССР можно подвести и для колхозной системы. За десятилетия ее существования крестьянство в значительной мере утратило предпринимательскую жилку, что стало одной из причин системного кризиса советского сельского хозяйства.

Колхозный строй оказался малоэффективной экономической моделью, которая была призвана удовлетворять интересы государства и только потом жителей деревни. Не удивительно, что в брежневский период начался массовый исход молодежи из деревни в города.

Что такое коллективизация в СССР однозначно сказать нельзя. Исторический опыт показывает, что во многих странах мира индустриализация приводила к ухудшению ситуации в деревне.

Коллективизация выступала ресурсной базой для строительства предприятий, прежде всего, теряя человеческий капитал. Однако сталинская коллективизация сопровождалась тотальной эксплуатацией крестьян, основанной на государственном насилии, репрессиях и раскулачивании.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Для государства коллективизация отличная возможность регулировать цены на сельхозпродукцию, обелить данный сектор экономики, ведь контролировать колхозы куда проще, чем частников. Опять же инвестирование, государству куда выгоднее было вкладывать деньги в коллективные хозяйства нежели в отдельные частные.

Понятно, что успешных крестьян такие перспективы не радовали, но против власти не попрешь.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru

КОЛЛЕКТИВИЗА́ЦИЯ

«Единогласно». Голосование о вступлении в колхоз. Фото А. С. Шайхета. 1927.

КОЛЛЕКТИВИЗА́ЦИЯ, в СССР обобществление и огосударствление процесса производства и распределения в сельском хозяйстве путём создания колхозов в кон. 1920-х – 1930-е гг.

Политика К. основывалась на представлениях большевиков о безусловных преимуществах крупного социалистич. хозяйства перед мелкотоварным крестьянским хозяйством; на базе крупных помещичьих хозяйств должны были создаваться совхозы . Индивидуальные крестьянские хозяйства, подчинявшиеся законам рыночного регулирования, плохо поддавались гос. и парт. контролю. Непосредственной причиной К. стали хлебозаготовит. кризисы. Несмотря на хороший урожай 1925, крестьяне по разным причинам (невыгодные цены гос. закупок, дефицит и дороговизна пром. товаров и т. п.) начали сокращать поставки зерна государству, предпочитая оставлять его на откорм скота, продажа которого сулила гораздо большие выгоды. Соответственно снижался экспорт зерна, затруднялось снабжение городов, что представляло собой угрозу политике социалистич. индустриализации , которая предполагала развитие пром-сти в значит. степени за счёт получаемого в с. х-ве дохода.

Источник: bigenc.ru

ЕГЭ. История. Кратко. Коллективизация

Основная форма объединения — колхозы. В них обобществлялись скот, земля, инвентарь.

Сроки – крайне сжатые. В Постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» их определили так:

— Поволжье, Северный Кавказ- 1 год

— Украина, черноземье, Казахстан – 2 года

— остальные районы- 3 года.

В деревни направлены наиболее идейные рабочие — «двадцатипятысячники», затем ещё 35 тысяч.

Для координации создавались новые учреждения, занимавшиеся коллективизацией (Зернотрест, Колхозцентр, Трактороцентр) — Наркомат земледелия. Глава — Я.А.Яковлев.

- Раскулачивание — «ликвидация кулачества как класса».

- Участники выступлений против советской власти (арестовывались и передавались в руки ОГПУ)

- Зажиточные хозяева, которые имели влияние на остальных (выселялись вместе с семьями в Казахстан, Сибирь, на Урал)

- Все остальные (переселялись в те же районы, но на худшие земли).

Чёткой градации групп не было.

Земля, имущество, деньги- всё это конфисковывалось у кулаков. Трагизм был ещё и в том, что были даны чёткие указания, сколько человек необходимо было выделить по каждой категории, что приводило к тому, что в разряд « кулаков» часто попадали и середняки.

Выделяли ещё разряд населения — « подкулачники» – подсобники «врагов-мироедов», вот уж под эту категорию можно было подвести кого угодно.

Ответом на насильственную коллективизацию и раскулачивание стали массовые выступления народа, убой скота.

Сталин решил временно уступить, отметив в статье

«Головокружение от успехов» (весна 1930г.), что в перегибах виновны местные власти.

14 марта 1930 г., ЦК ВКП(б) — постановление «О борьбе с искривлениями линии партии в колхозном движении», в котором местные власти обвинялись в следующем:

в нарушении принципа добровольности;

в «раскулачивании» середняков и бедняков;

в поголовной коллективизации;

в закрытии церквей, рынков, базаров.

Первый эшелон местных организаторов колхозов репрессирован.

Многие созданные колхозы распущены.

Однако осенью 1930 года процесс коллективизации продолжился.

В 1932-1933 году в самых плодородных районах был голод (причины: засуха, падение скота, рост госпланов госзаготовок, отсталая техническая база) однако это не остановило партию: объёмы госпоставок росли, зерно вывозили за границу, чтобы получить деньги.

7 августа 1932г — принят Закон об охране социалистической собственности (в народе его прозвали « законом о трёх колосках»), по которому за хищение государственной собственности предусматривался расстрел или срок заключения на 10 лет.

1932- введены в колхозах трудодни, сдельщина, бригадная организация труда.

1933- созданы политотделы и МТС (так уже к 1934 году в колхозах было 280 тыс. тракторов)

1935- отменена карточная система

1937- колхозы получили землю в вечное пользование.

В 1937 году коллективизация была объявлена завершённой: 97% хозяйств были в колхозах.

Съезды колхозников

1930 г. — I Всесоюзный съезд колхозников

1935 г. — II Всесоюзный съезд колхозников.

- Коммуны — в них обобществлялись все средства производства, скот, земля, у работников не было личного хозяйства, уравнительное распределение- не по труду, а по едокам. К лету 1929г. коммуны составляли 2% всех колхозов.

- Артели – отличие от коммуны в том, что члены её имели личное подсобное хозяйство. Доходы распределялись по количеству и качеству труда, по трудодням. В 1929г. артели составляли 33.6 % колхозов.

- ТОЗы- товарищества по совместной обработке земли. В них обобществлялась только земля и труд, а скот, машины, инвентарь оставались в частной собственности. Доходы распределялись не только по количеству труда, но и в зависимости от размеров паевых взносов и ценности средств производства, предоставленных товариществу каждым его членом. В 1929 году ТОЗы составляли 60.2 % колхозов.

- Параллельно с колхозами ещё с 1918 года на базе специализированных хозяйств (например, конезаводов) создавались совхозы .Работникам совхозов начислялись заработная плата по нормативам и в денежной форме, они являлись наёмными работниками, а не совладельцами.

Итоги

- Государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, а налоги с колхозов – в 3.5, что значительно пополнило бюджет государства.

- Колхозы стали надёжными поставщиками сырья, продовольствия, капитала, рабочей силы, что приводило к развитию промышленности.

- К концу 1930- х годов было построено более 5000 МТС — машинно — тракторных станций, которые обеспечивали колхозы техникой, которую обслуживали рабочие из городов.

- Главный итог коллективизации – индустриальный скачок, резкое повышение уровня развития промышленности.

- Коллективизация негативно сказалась на сельском хозяйстве: сократилось производство зерна, поголовье скота, урожайность, количество посевных площадей.

- Колхозники не имели паспорта, значит, не могли выезжать за пределы деревни, становились заложниками государства, лишившись свободы передвижения.

- Был уничтожен целый слой крестьян-единоличников с его культурой, традициями, навыками хозяйствования. На смену пришёл новый класс- « колхозное крестьянство».

- Большие людские потери: 7-8 млн. людей погибло в результате голода, раскулачивания, переселения.

- Складывание административно- командного управления сельским хозяйством, его огосударствление.

- Потеря стимулов к труду в деревне.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник: poznaemvmeste.ru

Основные этапы процесса коллективизации в СССР

1928 г. – в ускоренном темпе началось создание колхозов. С ноября 1928 г. для помощи колхозам начали создаваться так называемые государственные машинно-тракторные станции (МТС).

1929 г. – год «сплошной коллективизации». И.В. Сталин в ноябре 1929 г. опубликовал статью под названием «Год великого перелома». В ней он рассматривал изменение настроения крестьян, описывал, как они добровольно пошли в колхозы.

1930 г. – проведение политики «ликвидации кулачества как класса». 5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Данный документ устанавливал сроки коллективизации по всем районам страны; определял форму колхозного строительства – сельскохозяйственная артель (колхоз); провозглашал «ликвидацию кулачества как класса».

В феврале 1930 г. был принят новый закон, по которому наемный труд и аренда земли запрещались. Кулачество стали классифицировать по трем категориям:

- первая – контрреволюционная: ее надлежало немедленно уничтожить;

- вторая: ее следовало переселить в необжитые северные районы страны;

- третья: ее расселяли в пределах района, в котором проводилась коллективизация, на новых, специально отведенных «кулакам» землях, расположенных за пределами колхозов.

2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована новая статья И. В. Сталина под названием «Головокружение от успехов», в которой всю вину за «перегибы» в процессе коллективизации лидер СССР переложил на местное руководство.

Завершение коллективизации и ее итоги

В 1932-1933 гг. коллективизация была фактически остановлена из-за наступившего голода.

1934 г. – начался завершающий этап создания колхозов;

1935 г. – в колхозах утвержден новый устав;

1937 г. – завершение процесса коллективизации крестьянских хозяйств, 93% из которых превратились в колхозы.

Итогами коллективизации стали:

- ликвидация зажиточных крестьян как социального слоя;

- полное уничтожение частного сектора в сфере сельского хозяйства;

- потеря экономических стимулов к трудовой деятельности в сельском хозяйстве;

- отчуждение крестьян от их земли и собственности.

Таким образом, главными последствиями коллективизации стали замедление темпов производительности сельского хозяйства и постоянное обострение проблемы продовольствия в стране.

Источник: zaochnik.com