– адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры;

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;

– интеграцию личности в национальную и мировую культуру;

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

– воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» [7].

Государственные образовательные стандарты. Термин “стандарт” происходит от английского standart, означающего образец, шаблон, трафарет. Под стандартом образования понимается система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению этого идеала [5, с. 230].

Введение государственных образовательных стандартов вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, в условиях реформирования и модернизации российского образования, в связи с увеличением количества образовательных учреждений разного типа (гимназии, лицеи, негосударственные образовательные учреждения, авторские школы, экспериментальные площадки и др.) и переходом к вариативным программам и учебникам создалась необходимость нормативного регулирования содержания образования. Во-вторых, задача вхождения России в систему мировой культуры требует учета тенденций развития содержания общего образования в международной образовательной практике.

Всероссийский вебинар. Программа «ГРАНД-Смета», версия 2022.3

Образовательные стандарты определяют:

– обязательный минимум содержания основных образовательных программ;

– максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

– требования к уровню подготовленности выпускников.

Государственные образовательные стандарты предназначены для обеспечения гарантированного минимума обязательной подготовки каждого обучающегося независимо от того, в каком образовательном учреждении данного уровня и профиля он получает образование. Стандарт обеспечивает единство образовательного пространства страны. Он призван защищать учащихся от перегрузок, обеспечивать единую объективную оценку успешности учебной деятельности и работы образовательных учреждений и, в конечном итоге, гарантировать качество образования. Важно, что в стандарте отражены не только знания, но и уровень физического, психического и социального развития обучающихся.

Государственные образовательные стандарты разрабатываются для каждой ступени образования и обеспечивают взаимосвязь и преемственность.

Для обеспечения демократичности содержания образования, кроме единого уровня (централизованно нормируемого органами власти), стандарт включает долю, самостоятельно определяемую учебными заведениями для защиты интересов ребенка и творчества учителя. Вот почему в Государственном стандарте общего среднего (а также высшего профессионального) образования выделяются три уровня:

Технологии реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста

федеральный компонент (определяет нормативы, обеспечивающие единство образовательного пространства России, а также интеграцию личности в систему мировой культуры);

национально-региональный компонент (определяет нормативы, относящиеся к компетенции регионов в области родного языка и литературы, географии, искусства, трудовой подготовки и т. д.);

школьный компонент (отражает специфику и направленность отдельного образовательного учреждения).

Сущность стандарта общего среднего образования раскрывается через его функции:

– сохранение единого образовательного пространства;

– социальное гарантирование, включающее разработку нормативов, определяющих верхние и нижние границы уровня и качества бесплатных образовательных услуг, а также обеспечивающее эквивалентность образования для решения демографических и социальных проблем (возможность миграции населения, признание документов об образовании и др.);

– управление, связанное теснее всего с перестройкой системы контроля и оценивания качества результатов обучения с использованием измерителей качества подготовки обучающихся;

– гуманизация, состоящая в том, что при определении минимально достаточных требований к обученности она предоставляет возможность для дифференциации обучения и позволяет ученику интенсивнее развивать свои интересы и склонности, выбирать оптимальные пути своего развития;

– управление качеством образования, обеспечивающее и гарантирующее качество образования.

Учебные планы. В практике общего среднего образования используется несколько типов учебных планов: базисный, типовой и учебный (рабочий) план школы.

Базисный учебный план является составной частью государственного стандарта и служит основой для разработки типовых и рабочих учебных планов (подробнее см. раздел «Дополнительные материалы» ). В нем определены следующие нормативы: максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и учебным предметам. Базисный учебный план обеспечивает определенный баланс между естественно-научным и гуманитарным знанием с некоторым приоритетом гуманитарного цикла в начальной и основной школе и небольшим перевесом обязательных занятий по естественно-научным дисциплинам в звене полного среднего образования. Это связано с ориентацией на возрастные особенности психического развития учащихся. К недостаткам базисного плана относят [1, с. 64] малую представленность образовательных сфер «Искусство» и «Физическая культура», а также отсутствие целостной образовательной области «Человек». Эти недостатки могут быть компенсированы за счет вариативной части учебного плана.

Базисный учебный план для основной школы утверждается Государственной думой, а для полной средней школы – Министерством образования и науки РФ.

Типовые учебные планы носят рекомендательный характер, они утверждаются Министерством образования и науки РФ.

Учебный план общеобразовательной средней школы разрабатывается с учетом особенностей конкретной школы, допускает введение новых учебных курсов или модулей, факультативов, проведение индивидуальных и групповых занятий. Утверждается педагогическим советом образовательного учреждения и является рабочим.

В учебных планах (как и в госстандартах) выделяются федеральный, национально-региональный, школьный и ученический компоненты. Ученический компонент введен для регламентации индивидуальной работы с учениками. За счет часов ученического компонента реализуются новые формы и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию, включая организацию индивидуальной и групповой поисково-исследовательской работы, проектной деятельности учащихся.

Образовательные (учебные) программы бывают:

– типовыми (составляются учеными, методистами, авторами учебников; утверждаются Министерством образования и науки РФ и имеют рекомендательный характер);

– рабочими (составляются или подбираются учителями; утверждаются педагогическим советом школы; в них описывается национально-региональный компонент, учитываются конкретные условия учебного процесса, уровень подготовленности учащихся);

– авторскими (раскрываются собственные подходы к рассмотрению учебного материала, предлагается иная логика построения учебного предмета; утверждается педагогическим советом школы при наличии внешних рецензий; широко используются в преподавании курсов по выбору учащихся);

– индивидуальными (воплощают в себе ученический компонент учебного плана и могут составляться для обучения отдельных учеников как по учебным курсам, так и комплексному образованию).

Содержание образовательной программы может быть изложено в различных логиках. Наиболее известны следующие способы структурирования содержания образования:

линейный – последовательное, поэтапное изучение материала без возвращения к изученной теме;

концентрический – по мере взросления и развития учащихся, обогащения их опытом неоднократное (на более высоком уровне) возвращение к уже изученному содержанию;

спиральный (сочетание линейного и концентрического) – изучаемая проблема разрешается постепенно, на основе расширения и углубления круга знаний, познавательного опыта; процесс идет непрерывно, а не путем эпизодических возвращений.

Учебники и учебные пособия. Конкретизация содержания образовательных программ находит отражение в учебниках и учебных пособиях различных типов (хрестоматиях, задачниках, практикумах, дидактических пособиях, книгах для внеклассного чтения, картах, учебных видеофильмах и т. п.).

Учебник – основной, ведущий вид учебной литературы для школьников и студентов, содержащий систематическое изложение учебного материала в определенной области на уровне современных достижений науки и культуры, в соответствии с образовательными стандартами и программами.

Учебник выполняет две основные функции:

1) является источником учебной информации;

2) выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется организация образовательного процесса, в том числе и самообразование учащихся.

Учебник является своеобразной комплексной информационной моделью образовательного процесса. В то же время он не может обеспечить все стороны образования. Поэтому, начиная с 90-х гг. в стране создаются учебно-методические комплексы (УМК) – открытые системы учебных пособий, обеспечивающих личностно-ориентированный уровень обучения в условиях массовой школы. Сегодня учебно-методические комплексы по некоторым учебным курсам содержат до десятка элементов: учебник, рабочую тетрадь, задачник, хрестоматию, книгу для чтения, видеокассету, CD-ROM, методическое пособие для учителя и т. д.

Основные компоненты содержания учебника:

информативный (лексика, факты, законы, теории);

репродуктивный (задания);

творческий (проблемное изложение, проблемные вопросы, задачи);

эмоционально-ценностный (яркость, изобразительность, социальная и личностная значимость).

Учебные программы и соответствующие им учебные пособия непременно должны планировать реализацию и контроль единства обучения и воспитания. В современной дидактической концепции, построенной на идеях модернизации российского образования, усиливается воспитательная функция. Необходимо обеспечить оСВОЕние, уСВОЕние учебной информации (чтобы она стала СВОЕЙ), т. е. осознание учащимся личностного смысла, формирование личностно значимого, ценностного отношения к конкретному учебному содержанию.

К сожалению, подавляющее большинство имеющихся в распоряжении учителя современных учебников по естественно-научным дисциплинам лишены воспитательного потенциала, поскольку не ориентируют учащихся на творческое отношение к учебному материалу. Они по-прежнему излагают набор знаний, но не науку, и поэтому не позволяют подростку и юноше ясно представить себе процесс познания человеком природы, взаимодействие человека и природы, жизнь общества и свое место в ней.

Целый ряд учебников по естественно-научным дисциплинам переполнен готовыми формулировками и законами, требующими лишь запоминания, но в которых, по сути, нет человека. В результате чего они превращают учащегося в запоминающее “устройство”. Знания излагаются как безымянные факты, важные, но неизвестно кем и как установленные. В основном имена крупных ученых упоминаются лишь в тех случаях, когда просто невозможно без этого обойтись. Например, число Авогадро, уравнение Эйнштейна, колба Вюрца и т. д.

Несомненно, наука – это, главным образом, сокровищница накопленных знаний, которая является основой и профессионализма, и общей культуры человека. Но накопленные наукой знания – это продукт духовной деятельности, органично включающий в себя нечто живое, человеческое и, следовательно, неотделимое от человека.

Поэтому перенос научных знаний из учебника или “из головы” учителя “в голову” ученика нельзя осуществлять механически, игнорируя познавательную активность учащегося. Она подчиняется законам, тысячекратно проверенным практикой научной деятельности со времен Аристотеля и до наших дней, требует строгой последовательности прохождения от простых и случайных наблюдений к установлению фактов как своеобразных загадок природы; от эмпирической данности к формулировке проблемы; от проблемы к ее решению или объяснению фактов; от гипотез к теориям и, наконец, к разного рода правилам, формулам, законам, т. е. готовым научным выводам. Любые научные знания – это всегда результат нелегкого поиска ответов на возникшие вопросы. Наука – это в высшей степени субъективная познавательная деятельность человека, объективные результаты которой рождаются в борьбе мнений, в неоднократной перепроверке данных опыта, в непрестанных переходах от одних “частных” истин к другим, более общим и более полным.

Наука – это не только и не столько готовые выводы, это – процесс, одна из форм предметно-практической деятельности человека, а учебный предмет – это именно предмет, а не процесс производства знаний, в лучшем случае – лишь его отражение, “фотография”. Вероятно, поэтому изложение учебного материала осуществляется в обратном порядке по отношению к процессу производства научных знаний: не с начала, а с конца, с готовых выводов. Такое преподавание подавляет всякий дух пытливости и воспитывает покорность, ведет к “умственному паразитизму”.

– дать оценку историко-культурного развития проблемы;

– описать панораму эпохи, когда было сделано научное открытие;

– показать социальную обусловленность появления и решения научной проблемы;

– представить отношение современников, возможно, осветить научную полемику вокруг проблемы;

– описать трудности исследования проблемы, способ открытия;

– раскрыть социальное значение этого научного явления для жизни людей;

– помочь школьнику осознать личностный смысл изучаемого научного закона;

– осуществлять межпредметные связи, например, учебники по естественно-научным дисциплинам смогут приобрести общественно значимый характер благодаря реализации межпредметных связей с литературой, историей, социологией, психологией, философией;

– предлагать разные уровни познания материала, например, на узнавание и воспроизведение, на освоение способов деятельности и, наконец, на творческое решение проблемы;

– дополнять тексты каждого параграфа списком литературы для внеклассного чтения.

Лекция по теме 4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Источник: studfile.net

Презентация на тему Рабочая программа как нормативный документ в педагогической практике учителя

Факторы изменения образовательного пространства: философия образования: складываются новые отношения между учителем и учеником в рамках личностно-ориентированного обучения, основополагающее место занимает компетентностный подход в образовании;. формируется новый образ учащегося; появляются новые типы

- Главная

- Педагогика

- Рабочая программа как нормативный документ в педагогической практике учителя

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Рабочая программа как нормативный документ в педагогической практике учителя

Основы проектирования

Слайд 2Факторы изменения образовательного пространства:

философия образования: складываются новые отношения между

учителем и учеником в рамках личностно-ориентированного обучения, основополагающее место занимает

компетентностный подход в образовании;.

формируется новый образ учащегося;

Слайд 3Закон Российской Федерации «Об образовании» ст. 32, п.2.7

2. К компетенции

образовательного учреждения относятся: …

7) разработка и утверждение рабочих программ

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);…

Слайд 4Профессиональная компетентность учителя:

знать и руководствоваться нормативными актами в

образовании, школьными образовательными технологиями и методиками и эффективно их использовать

при организации процесса обучения.

Слайд 5Куррикулум

учебный план, учебная программа и рекомендации к их

использованию,

а так же материалы по самостоятельной работе учащихся.

деятельности, работ; изложение содержания и цели деятельности; краткое изложение содержания

учебного предмета; описание алгоритма решения задач (СЭС, Ожегов).

и направленности.

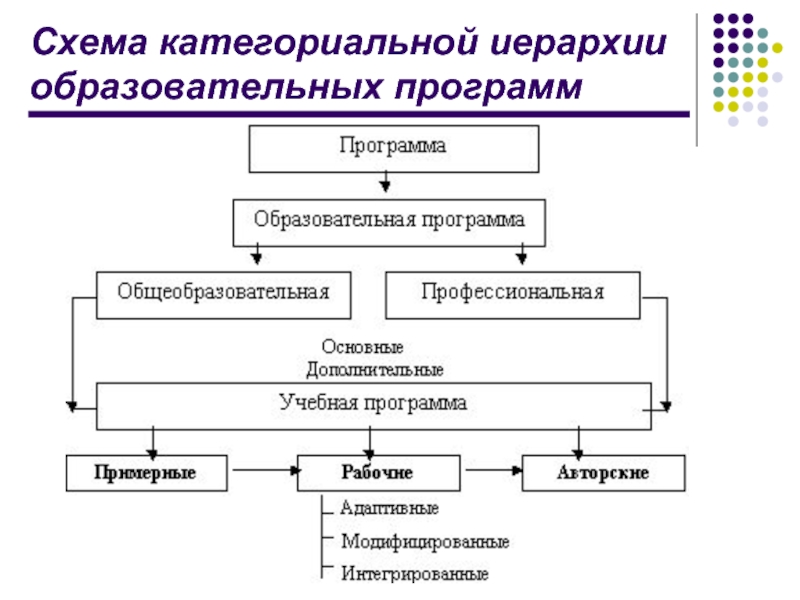

Слайд 8В Российской Федерации реализуются образовательные программы, которые подразделяются на:

1.

общеобразовательные

(основные и дополнительные)

(основные и дополнительные).

Слайд 9Общеобразовательная программа

направлена на решение задач

формирования общей

культуры личности,

адаптации личности к жизни в обществе, на создание

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

навыков по учебному предмету, логику изучения основ мировоззренческих идей с

указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.

Она определяет общую научную духовно — ценностную направленность преподавания предмета, оценок, теорий, событий, фактов.

темах, разделах;

продолжительность и последовательность изучения тем и разделов;

требование

к изучению материала

Слайд 12Примерная (типовая) программа

определяет базовые знания, умения, навыки и

отражает систему ведущих мировоззренческих идей, общие рекомендации методического характера. На

основе примерных программ создаются рабочие программы.

Слайд 13Схема категориальной иерархии образовательных программ

Слайд 14Основные положения программы

тип программы

соответствие нормативным требованиям

рассматриваемые аспекты

(методический, алгоритмический, содержательный и др.)

компоненты и структура

Слайд 15Рабочая учебная программа

это документ, созданный на основе

примерной программы Министерства Образования РФ, с учетом национально — региональных

условий, типа образовательного учреждения, средств обучения, особенностей контингента учащихся и отражающий пути реализации содержания через авторский проект.

Слайд 16Основные функции рабочей программы

Прогностическая функция. Рабочая программа задаёт предполагаемый конечный

результат обучения, эта функция является главной.

Функция оперативного изменения курса.

Тщательная структуризация материала учебного курса на основе целей курса обеспечивает возможность внесения изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты его целостности.

Функция целеполагания. Цели курса определяют все основные компоненты курса.

Информационная функция. Рабочая программа представляет в сжатой форме информацию общего характера о курсе, на основе которой формируется общее представление о курсе.

Организационно-методическая функция. Рабочая программа содержит информацию об основных организационных формах учебного процесса и особенностях методики ведения занятий.

Контрольно-диагностическая функция. Рабочая программа включает средства проверки степени достижимости учащимися в процессе обучения заявленных целей курса.

Оценочная функция. Рабочая программа содержит в концентрированной форме всю информацию о курсе, которая может быть использована для оценки качества данного учебного цикла, что важно при аттестации курса и для прогнозирования качества образования.

Слайд 17Определяемые требования к созданной рабочей программе будут основой для его

построения:

концептуальность — обоснованность идеи проекта,

системность — взаимообусловленность компонентов

программы,

полнота — сохранение обязательного базисного компонента содержания образования, учет региональных и национальных особенностей, образовательных и социокультурных потребностей,

целостность — необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь по отношению к цели образования, основанной на модели выпускника, анализа потребностей и возможностей школы,

сбалансированность — рациональное распределение содержания образования в рамках федерального, регионального и школьного компонентов, а так же между разделами и темами программы,

преемственность в реализации содержания образования в начальной, средней и полной школе,

гибкость тематического планирования, наличие резервов в способах обучения во избежание перегрузки учащихся,

управляемость — наличие диагностического инструментария

эффективность — оценка качества обучения школьников по данной программе.

Слайд 181. Технология разработки рабочей программы:

1. Выбрать программу федерального уровня по

5. Внести дополнения в соответствии с требованиями регионального стандарта и школьного компонента.

6. Требования к уровню подготовки обучающихся взять из примерной программы, распределить по классам согласно авторской структуре курса.

7. Подобрать УМК, обеспечивающие реализацию рабочей программы.

8. Выбрать или разработать измерители для оценки усвоения программы.

9. Разработать учебно-тематическое планирование, рассмотреть его как средство адаптации примерного содержания к особенностям данного ОУ, класса, учителя.

10. Использовать инструктивно-методические письма МО РФ, ГОУ ДПО ЧИППКРО в процессах разработки и реализации рабочих программ.

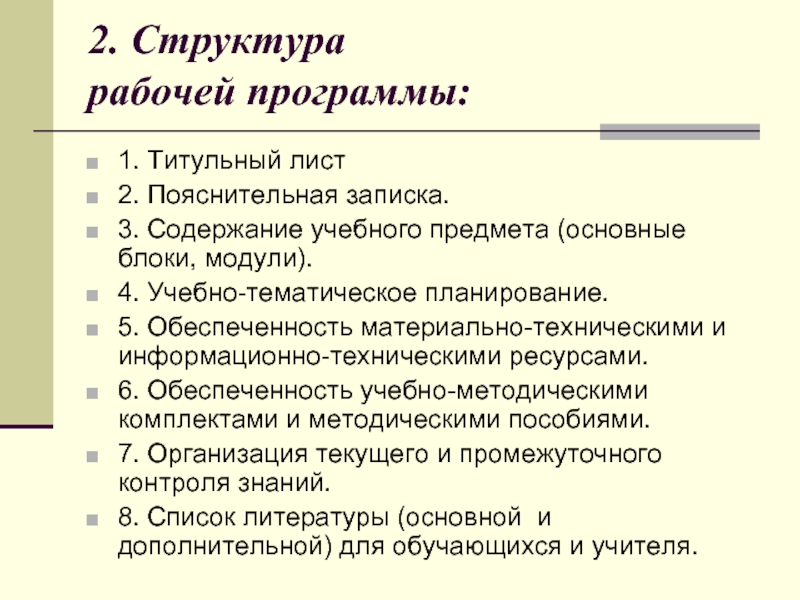

Слайд 192. Структура рабочей программы:

1. Титульный лист

2. Пояснительная записка.

3. Содержание

учебного предмета (основные блоки, модули).

4. Учебно-тематическое планирование.

5. Обеспеченность материально-техническими и

информационно-техническими ресурсами.

6. Обеспеченность учебно-методическими комплектами и методическими пособиями.

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний.

8. Список литературы (основной и дополнительной) для обучающихся и учителя.

Слайд 20самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

участие

в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение

гипотез, осуществление их проверки;

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза;

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;

создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;

свободно работать с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику;

владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста;

1. Излишне детализируют предметно-информационную составляющую, указывая практически все, что они говорят на занятии. Надо уметь выделять то главное, что необходимо знать для последующего обучения, чтобы сохранялась преемственность образования, и что в первую очередь пригодится в практической жизни. В старшей школе практически не уделяют внимания актуализации знаний, а вновь повторяют все ранее изученное в основной школе;

2. При проектировании деятельностно-коммуникативной составляющей в большей степени планируют сформировать предметные умения, такие как работать с картой, анализировать источники, определять последовательность событий, устанавливать причинно-следственные связи.

владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);

объективное оценивать свои учебные достижения;

владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения;

конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальность партнеров по деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат.

При проектировании рабочих программ учителя часто допускают следующие ошибки:

3. Не уделяется должного внимания формированию учебно-познавательных компетенций и развитию коммуникативной компетентности, например, таким как:

Источник: theslide.ru

Презентация на тему Основная образовательная программа как нормативный документ Образование — это индустрия, направленная в будущее. С.П.Капица

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно – смысловых установок,

- Главная

- Образование

- Основная образовательная программа как нормативный документ Образование — это индустрия, направленная в будущее. С.П.Капица

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Основная образовательная программа как нормативный документ

это индустрия,

направленная в будущее.

С.П.Капица

Слайд 2

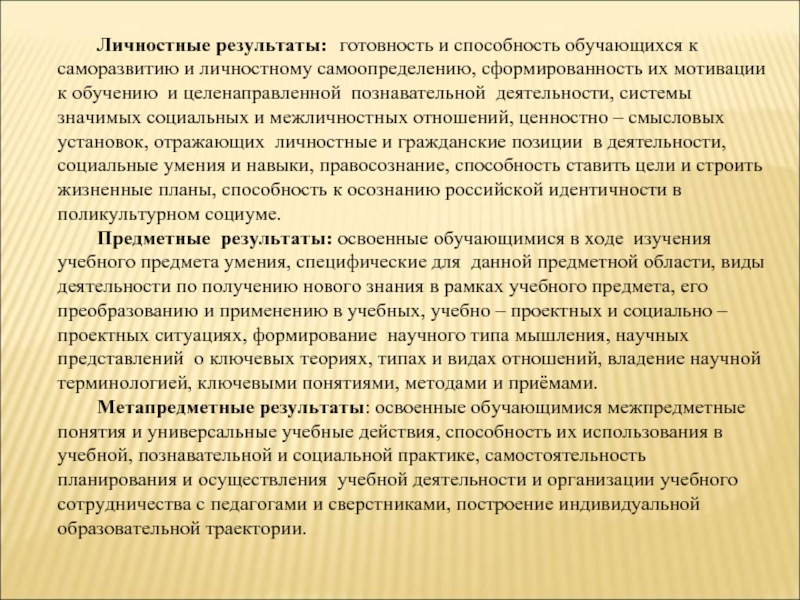

Слайд 3Личностные результаты: готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные умения и навыки, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно – проектных и социально – проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.

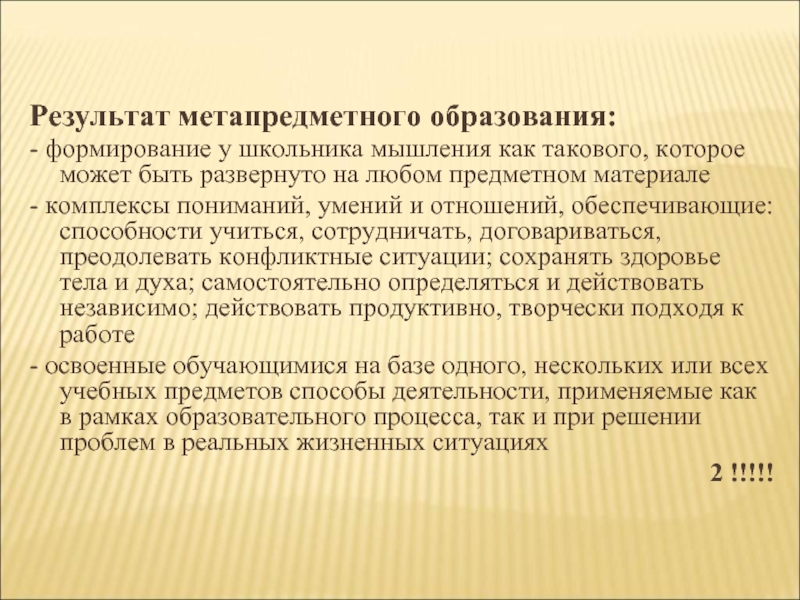

Слайд 4Результат метапредметного образования:

— формирование у школьника мышления

как такового, которое может быть развернуто на

любом предметном материале

— комплексы пониманий, умений и отношений, обеспечивающие: способности учиться, сотрудничать, договариваться, преодолевать конфликтные ситуации; сохранять здоровье тела и духа; самостоятельно определяться и действовать независимо; действовать продуктивно, творчески подходя к работе

— освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях

2 .

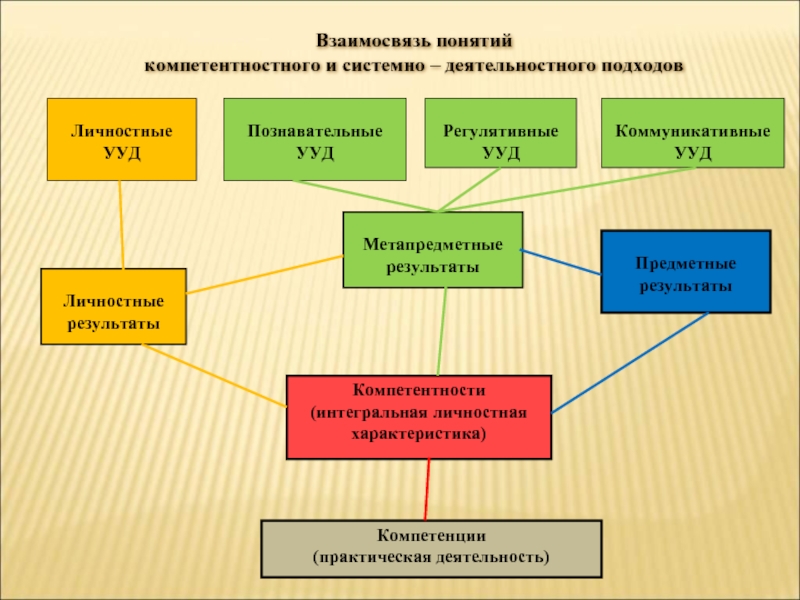

Слайд 5

Личностные

УУД

результаты

Компетентности

(интегральная личностная характеристика)

Компетенции

(практическая деятельность)

Взаимосвязь понятий

компетентностного и

системно – деятельностного подходов

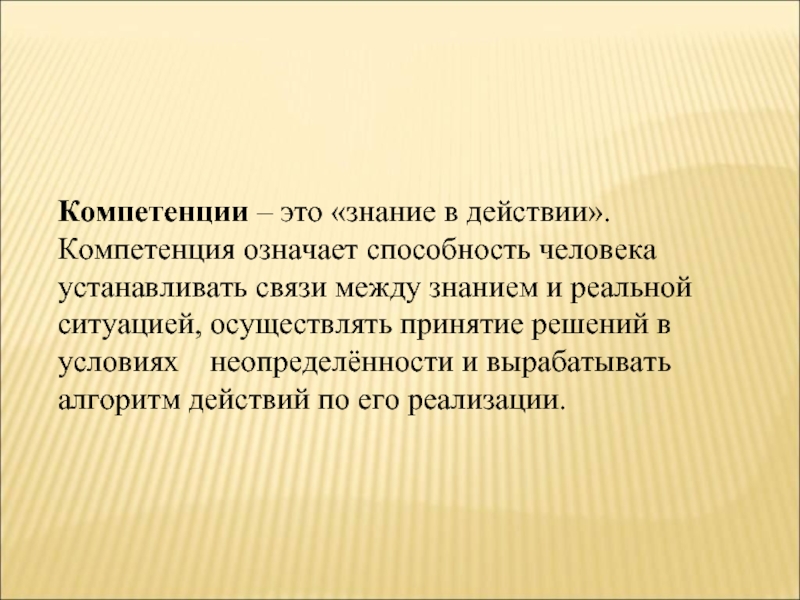

Слайд 6Компетентность понимается как результат когнитивного научения. Когнитивное

научение предполагает оценку ситуации, в которой участвуют

высшие психические процессы; при этом используется прошлый опыт, анализ имеющихся возможностей, формируется оптимальное решение.

Слайд 7Компетенции – это «знание в действии». Компетенция

означает способность человека устанавливать связи между знанием

и реальной ситуацией, осуществлять принятие решений в условиях неопределённости и вырабатывать алгоритм действий по его реализации.

Слайд 8 В основе

Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:

формирование готовности

к саморазвитию и непрерывному образованию;

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

Слайд 9Системно-деятельностный подход

Основной результат – развитие личности ребенка

на основе универсальных учебных действий

Основная педагогическая задача

– создание и организация

условий, инициирующих детское действие

Чему учить? Обновление содержания

Ради чего учить? Ценности образования

Как учить? Обновление средств обучения

Источник: thepresentation.ru