ВЦИОМ: 70% россиян не понимают сути искусственного интеллекта. Объясняем, что это такое и на что способен ИИ

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что большинство россиян не могут объяснить, что скрывается под термином «искусственный интеллект». Объясняем простыми словами, что это такое, разумен ли компьютер, есть ли ИИ в вашем телефоне и чем нейросеть похожа на мозг.

Цифровая неграмотность

Согласно опросу, о технологии искусственного интеллекта слышали 75% респондентов: 38% знают, в каких сферах его можно применять, и лишь 29% смогли дать определение термину. Наиболее содержательными познаниями об ИИ обладают мужчины (42%) и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (40%).

Несмотря на не слишком обширные познания в области artificial intelligence, жители России оказались технооптимистами. Почти 70% опрошенных готовы лично пользоваться сервисами на основе искусственного интеллекта в сфере госуслуг, чуть более половины готовы довериться помощи ИИ в бытовых вопросах, в сфере развлечений, а также в таком важном вопросе, как оказание медицинских услуг.

Половина респондентов ощущают по отношению к искусственному интеллекту восхищение, интерес и воодушевление, чуть меньше трети относятся к технологии нейтрально, и лишь одна восьмая часть чувствует к ИИ негатив. Еще примерно 7% описали свое отношение как «удивление и другие эмоции». 87% поддерживают ведущую роль государства в развитии технологии, однако желание пройти обучение в этой сфере в ближайшие несколько лет изъявили лишь 41%.

Итак, вкратце отношение россиян к искусственному интеллекту можно выразить фразой «не понимаю, но одобряю». И это реальная проблема. Как писал Артур Кларк, «любая достаточно сложная технология неотличима от магии», — а значит, отношение к такой технологии базируется не на достоверных фактах, а на информации от моральных авторитетов. И поменять благожелательное отношение граждан к ИИ можно очень быстро. Давайте попробуем все же разобраться, что скрывается за этими буквами.

Вопрос о разуме

«Искусственный интеллект — наука и технология создания интеллектуальных машин, в особенности интеллектуальных компьютерных программ. Это [понятие] связано с аналогичной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничиваться биологически наблюдаемыми методами». Такое определение дал термину тот, кто его и придумал в 1956 году, — американский программист Джон Маккарти.

В своей брошюре «What is artificial intelligence» Маккарти вторым же пунктом дает определение интеллекта: «вычислительный компонент способности достигать целей». Исходя из этого, ИИ можно описать как способность машины обучиться определенной способности и выполнять ее не хуже, чем самые способные из людей.

Искусственный интеллект заставил бывшего чемпиона мира по го завершить карьеру

Компьютеры превзошли людей в игре, которая считалась слишком сложной для искусственного интеллекта.

naked-science.ru

В оригинале цитаты двумя абзацами выше Маккарти использовал слово «intelligent», что можно перевести как «разумный». Однако мы сознательно этого не делаем. «Наличие интеллекта не предполагает наличие сознания. Это — распространенное заблуждение, принесенное в мир писателями научной фантастики», — пишет в своей статье «ИИ для динозавров» специалист в области программного обеспечения Адам Маккей. Компьютер может обыграть лучших из лучших в го, шахматы или «Свою игру», но осознать свое достижение он попросту не способен.

Похож ли мозг на компьютер

Там, где говорят или пишут об искусственном интеллекте, часто возникают еще два термина: машинное обучение и нейронные сети. С первым все довольно просто: компьютер получает какие-нибудь данные и на их основе чему-то учится. Например, с высокой точностью определять раковые заболевания на начальной стадии или распознавать номера автомобилей-нарушителей.

С нейронными сетями дело обстоит сложнее. Это компьютерная имитация нейронных комплексов, с помощью которых мы с вами обрабатываем поступающую через органы чувств информацию. Компьютер тоже так умеет, только его нейроны — не клетки, а определенным образом организованные куски кода. Они принимают некоторые входные данные, производят с ними определенные вычисления и на основе конкретных параметров решают, стоит ли передавать информацию далее и в каком объеме.

О чем это говорит? О том, что между компьютером и мозгом гораздо больше общего, чем мы привыкли думать. И дело даже не в определенных чертах вычислительных машин, напоминающих биологические структуры, а скорее в компьютероподобности содержимого наших черепных коробок. Мозг имеет долговременную и кратковременную память, пользуется алгоритмами, имеет многослойную иерархическую систему отбора информации по ее ценности. Ну чем не «мягкий компьютер»?

Как учится искусственный интеллект

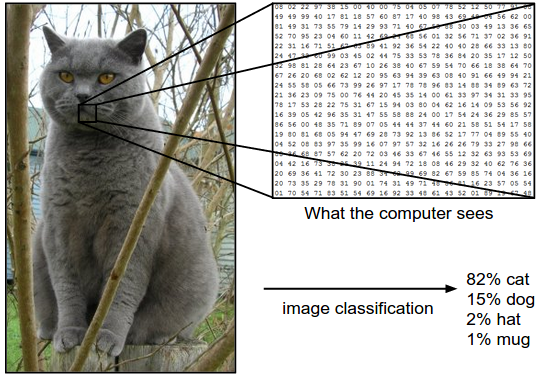

Чтобы обучить ИИ, необходимо предоставить ему определенные данные и выводы, которые можно сформировать на основе этих данных. Например, можно «скормить» компьютеру набор фотографий кошек и собак. Изначально искусственный интеллект не знает, в чем различия между этими двумя видами существ, и просто выдает ответы случайным образом.

Но по мере обработки большого количества изображений нейросеть выделяет признаки, по которым одного зверя можно отличить от другого. Это точно такие же признаки, которыми пользуется маленький ребенок, познавая жизнь и различая животных: например, форма ушей, расположение глаз, пропорции тела. ИИ хранит эти признаки в виде определенных математических соотношений.

В итоге мы можем натренировать «компьютерный разум» искать для нас в интернете картинки с определенными породами животных — как это происходит при поиске по изображениям в Google или «Яндексе». Или же определять животных на видеозаписях. Или рисовать котов — в общем, что нам только заблагорассудится сделать.

Способен ли искусственный интеллект творить

ИИ хорош не только в интеллектуальных играх или классификации данных. Нейросети способны написать музыкальное произведение, причем самых разных жанров — хоть классику, хоть этнику, хоть «ненаписанный альбом» Егора Летова. Литература? Легко — в соавторстве с Сергеем Лукьяненко созданный специалистами «Яндекса» ИИ выдал рассказ «в стиле Гоголя», а нейросеть, написанная американским программистом, накропала дополнение к «Песне льда и пламени» Джорджа Мартина. Нарисовать картинку для искусственного интеллекта вовсе проще простого: художества нейросетей даже за деньги продаются.

По мнению ученых, ощущая собственную уязвимость и пытаясь избежать гибели (или, например, отключения), ИИ сможет познать ценность собственного существования и на ее основе получить полноценное сознание. Вынужденный думать о хрупкости существования и затрачивая усилия на поддержание целостности и функциональности «организма», искусственный интеллект получит гораздо больше возможностей для самосовершенствования.

Для реализации подобной концепции Ман и Дамасио предлагают скомбинировать методики машинного обучения и так называемую мягкую робототехнику (роботизированные устройства, созданные из мягких материалов, имитирующих биологическую ткань). Подобная комбинация создаст у роботов с AI определенное чувство собственной уязвимости и гомеостатическую реакцию на внешние изменения.

Где сегодня можно найти искусственный интеллект

ИИ есть почти где угодно — и это не преувеличение. Когда вы при помощи смартфона фотографируете что-либо, искусственный интеллект определяет лица людей, оптимизирует яркость и меняет экспозицию. Когда звоните в колл-центр — ИИ определяет, к какому специалисту вас нужно переадресовать. Когда переводите текст — ИИ подбирает верные значения слов и выстраивает предложение.

Искусственный интеллект реконструировал потерянную картину Пикассо

Генеративные нейронные сети, способные имитировать художественные стили, помогли восстановить закрашенную картину Пабло Пикассо «голубого периода».

Некоторые устройства, в которых используется искусственный интеллект, давно уже созданы, хотя и не стали еще обыденной частью реальности: например, автономные авто и смарт-дома. А в Китае, например, построенная на искусственном интеллекте система Zero Trust помогала властям искать коррумпированных чиновников: за несколько лет она выявила больше восьми тысяч таковых. Так что сколько бы процентов людей ни были недовольны тем, что компьютеры постоянно умнеют, выбора нет: artificial intelligence — часть нашей жизни.

Источник: naked-science.ru

Всё, что вам нужно знать об ИИ — за несколько минут

Приветствую читателей Хабра. Вашему вниманию предлагается перевод статьи «Everything you need to know about AI — in under 8 minutes.». Содержание направлено на людей, не знакомых со сферой ИИ и желающих получить о ней общее представление, чтобы затем, возможно, углубиться в какую-либо конкретную его отрасль.

Знать понемногу обо всё иногда (по крайней мере, для новичков, пытающихся сориентироваться в популярных технических направлениях) бывает полезнее, чем знать много о чём-то одном.

Многие люди думают, что немного знакомы с ИИ. Но эта область настолько молода и растёт так быстро, что прорывы совершаются чуть ли не каждый день. В этой научной области предстоит открыть настолько многое, что специалисты из других областей могут быстро влиться в исследования ИИ и достичь значимых результатов.

Эта статья — как раз для них. Я поставил себе целью создать короткий справочный материал, который позволит технически образованным людям быстро разобраться с терминологией и средствами, используемыми для разработки ИИ. Я надеюсь, что этот материал окажется полезным большинству интересующихся ИИ людей, не являющихся специалистами в этой области.

Введение

Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и нейронные сети — термины, используемые для описания мощных технологий, базирующихся на машинном обучении, способных решить множество задач из реального мира.

В то время, как размышление, принятие решений и т.п. сравнительно со способностями человеческого мозга у машин далеки от идеала (не идеальны они, разумеется, и у людей), в недавнее время было сделано несколько важных открытий в области технологий ИИ и связанных с ними алгоритмов. Важную роль играет увеличивающееся количество доступных для обучения ИИ больших выборок разнообразных данных.

Область ИИ пересекается со многими другими областями, включая математику, статистику, теорию вероятностей, физику, обработку сигналов, машинное обучение, компьютерное зрение, психологию, лингвистику и науку о мозге. Вопросы, связанные с социальной ответственностью и этикой создания ИИ притягивают интересующихся людей, занимающихся философией.

Мотивация развития технологий ИИ состоит в том, что задачи, зависящие от множества переменных факторов, требуют очень сложных решений, которые трудны к пониманию и сложно алгоритмизируются вручную.

Растут надежды корпораций, исследователей и обычных людей на машинное обучение для получения решений задач, не требующих от человека описания конкретных алгоритмов. Много внимания уделяется подходу «чёрного ящика». Программирование алгоритмов, используемых для моделирования и решения задач, связанных с большими объёмами данных, занимает у разработчиков очень много времени. Даже когда нам удаётся написать код, обрабатывающий большое количество разнообразных данных, он зачастую получается очень громоздким, трудноподдерживаемым и тяжело тестируемым (из-за необходимости даже для тестов использовать большое количество данных).

Современные технологии машинного обучения и ИИ вкупе с правильно подобранными и подготовленными «тренировочными» данными для систем могут позволить нам научить компьютеры «программировать» за нас.

Обзор

Интеллект — способность воспринимать информацию и сохранять её в качестве знания для построения адаптивного поведения в среде или контексте

Это определение интеллекта из (англоязычной) Википедии может быть применено как к органическому мозгу, так и к машине. Наличие интеллекта не предполагает наличие сознания. Это — распространённое заблуждение, принесённое в мир писателями научной фантастики.

Попробуйте поискать в интернете примеры ИИ — и вы наверняка получите хотя бы одну ссылку на IBM Watson, использующий алгоритм машинного обучения, ставший знаменитым после победы на телевикторине под названием «Jeopardy» в 2011 г. С тех пор алгоритм претерпел некоторые изменения и был использован в качестве шаблона для множества различных коммерческих приложений. Apple, Amazon и Google активно работают над созданием аналогичных систем в наших домах и карманах.

Обработка естественного языка и распознавание речи стали первыми примерами коммерческого использования машинного обучения. Вслед за ними появились задачи другие задачи автоматизации распознавания (текст, аудио, изображения, видео, лица и т.д.). Круг приложений этих технологий постоянно растёт и включает в себя беспилотные средства передвижения, медицинскую диагностику, компьютерные игры, поисковые движки, спам-фильтры, борьбу с преступностью, маркетинг, управление роботами, компьютерное зрение, перевозки, распознавание музыки и многое другое.

ИИ настолько плотно вошёл в современные используемые нами технологии, что многие даже не думают о нём как об «ИИ», то есть, не отделяют его от обычных компьютерных технологий. Спросите любого прохожего, есть ли искусственный интеллект в его смартфоне, и он, вероятно, ответит: «Нет». Но алгоритмы ИИ находятся повсюду: от предугадывания введённого текста до автоматического фокуса камеры. Многие считают, что ИИ должен появиться в будущем. Но он появился некоторое время назад и уже находится здесь.

Термин «ИИ» является довольно обобщённым. В фокусе большинства исследований сейчас находится более узкое поле нейронных сетей и глубокого обучения.

Как работает наш мозг

Человеческий мозг представляет собой сложный углеродный компьютер, выполняющий, по приблизительным оценкам, миллиард миллиардов операций в секунду (1000 петафлопс), потребляющий при этом 20 Ватт энергии. Китайский суперкомпьютер под названием «Tianhe-2» (самый быстрый в мире на момент написания статьи) выполняет 33860 триллионов операций в секунду (33.86 петафлопс) и потребляющий при этом 17600000 Ватт (17.6 Мегаватт). Нам предстоит проделать определённое количество работы перед тем, как наши кремниевые компьютеры смогут сравниться со сформировавшимися в результате эволюции углеродными.

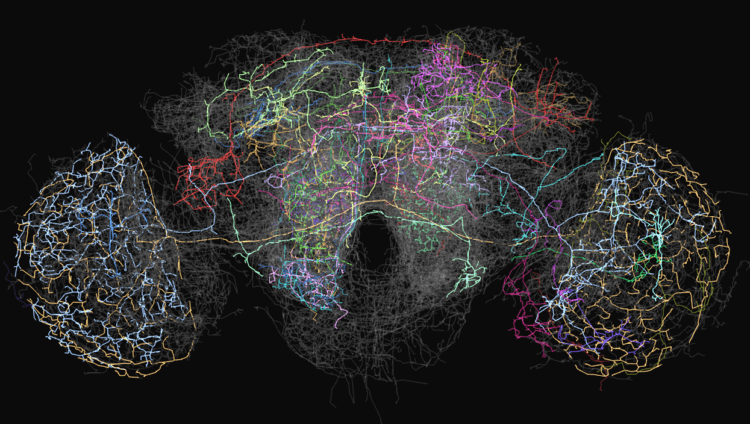

Точное описание механизма, применяемого нашим мозгом для того, чтобы «думать» является предметом дискуссий и дальнейших исследований (лично мне нравится теория о том, что работа мозга связана с квантовыми эффектами, но это — тема для отдельной статьи). Однако, механизм работы частей мозга обычно моделируется с помощью концепции нейронов и нейронных сетей. Предполагается, что мозг содержит примерно 100 миллиардов нейронов.

Нейроны взаимодействуют друг с другом с помощью специальных каналов, позволяющих им обмениваться информацией. Сигналы отдельных нейронов взвешиваются и комбинируются друг с другом перед тем, как активировать другие нейроны. Эта обработка передаваемых сообщений, комбинирование и активация других нейронов повторяется в различных слоях мозга. Учитывая то, что в нашем мозгу находится 100 миллиардов нейронов, совокупность взвешенных комбинаций этих сигналов устроена довольно сложно. И это ещё мягко сказано.

Но на этом всё не заканчивается. Каждый нейрон применяет функцию, или преобразование, к взвешенным входным сигналам перед тем, как проверить, достигнут ли порог его активации. Преобразование входного сигнала может быть линейным или нелинейным.

Изначально входные сигналы приходят из разнообразных источников: наших органов чувств, средств внутреннего отслеживания функционирования организма (уровня кислорода в крови, содержимого желудка и т.д.) и других. Один нейрон может получать сотни тысяч входных сигналов перед принятием решения о том, как следует реагировать.

Мышление (или обработка информации) и полученные в результате его инструкции, передаваемые нашим мышцам и другим органам являются результатом преобразования и передачи входных сигналов между нейронами из различных слоёв нейронной сети. Но нейронные сети в мозгу могут меняться и обновляться, включая изменения алгоритма взвешивания сигналов, передаваемых между нейронами. Это связано с обучением и накоплением опыта.

Эта модель человеческого мозга использовалась в качестве шаблона для воспроизведения возможностей мозга в компьютерной симуляции — искуственной нейронной сети.

Искусственные Нейронные Сети (ИНС)

Искусственные Нейронные Сети — это математические модели, созданные по аналогии с биологическими нейронными сетями. ИНС способны моделировать и обрабатывать нелинейные отношения между входными и выходными сигналами. Адаптивное взвешивание сигналов между искусственными нейронами достигается благодаря обучающемуся алгоритму, считывающему наблюдаемые данные и пытающемуся улучшить результаты их обработки.

Для улучшения работы ИНС применяются различные техники оптимизации. Оптимизация считается успешной, если ИНС может решать поставленную задачу за время, не превышающее установленные рамки (временные рамки, разумеется, варьируются от задачи к задаче).

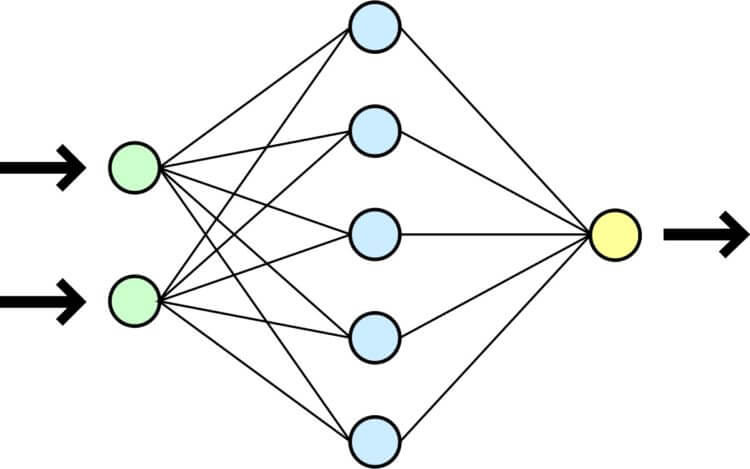

ИНС моделируется с использованием нескольких слоёв нейронов. Структура этих слоёв называется архитектурой модели. Нейроны представляют собой отдельные вычислительные единицы, способные получать входные данные и применять к ним некоторую математическую функцию для определения того, стоит ли передавать эти данные дальше.

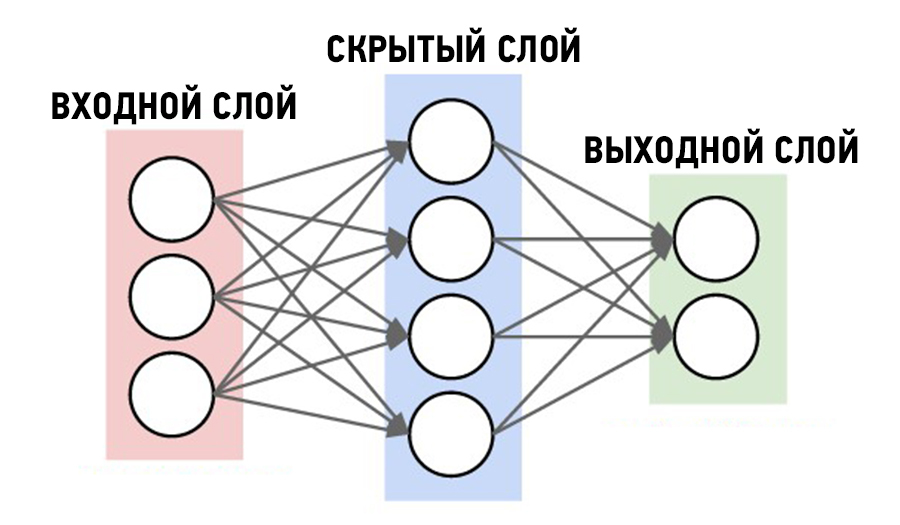

В простой трёхслойной модели первый слой является слоем ввода, за ним следует скрытый слой, а за ним — слой вывода. Каждый слой содержит не менее одного нейрона.

С усложнением структуры модели посредством увеличения количества слоёв и нейронов возрастают потенциал решения задач ИНС. Однако, если модель оказывается слишком «большой» для заданной задачи, её бывает невозможно оптимизировать до нужного уровня. Это явление называется переобучением (overfitting).

Архитектура, настройка и выбор алгоритмов обработки данных являются основными составляющими построения ИНС. Все эти компоненты определяют производительность и эффективность работы модели.

Модели часто характеризуются так называемой функцией активации. Она используется для преобразования взвешенных входных данных нейрона в его выходные данные (если нейрон решает передавать данные дальше, это называется его активацией). Существует множество различных преобразований, которые могут быть использованы в качестве функций активации.

ИНС являются мощным средством решения задач. Однако, хотя математическая модель небольшого количества нейронов довольно проста, модель нейронной сети при увеличении количества составляющих её частей становится довольно запутанно. Из-за этого использование ИНС иногда называют подходом «чёрного ящика». Выбор ИНС для решения задачи должен быть тщательно обдуманным, так как во многих случаях полученное итоговое решение нельзя будет разобрать на части и проанализировать, почему оно стало именно таким.

Глубокое обучение

Термин глубокое обучение используется для описания нейронных сетей и используемых в них алгоритмах, принимающих «сырые» данные (из которых требуется извлечь некоторую полезную информацию). Эти данные обрабатываются, проходя через слои нейросети, для получения нужных выходных данных.

Обучение без учителя (unsupervised learning) — область, в которой методики глубокого обучения отлично себя показывают. Правильно настроенная ИНС способна автоматически определить основные черты входных данных (будь то текст, изображения или другие данные) и получить полезный результат их обработки. Без глубокого обучения поиск важной информации зачастую ложится на плечи программиста, разрабатывающего систему их обработки. Модель глубокого обучения же самостоятельно способна найти способ обработки данных, позволяющий извлекать из них полезную информацию. Когда система проходит обучение (то есть, находит тот самый способ извлекать из входных данных полезную информацию), требования к вычислительной мощности, памяти и энергии для поддержания работы модели сокращаются.

Проще говоря, алгоритмы обучения позволяют с помощью специально подготовленных данных «натренировать» программу выполнять конкретную задачу.

Глубокое обучение применяется для решения широкого круга задач и считается одной из инновационных ИИ-технологий. Существуют также другие виды обучения, такие как обучение с учителем (supervised learning) и обучение с частичным привлечением учителя(semi-supervised learning), которые отличаются введением дополнительного контроля человека за промежуточными результатами обучения нейронной сети обработке данных (помогающего определить, в правильном ли направлении движется система).

Теневое обучение (shadow learning) — термин, используемый для описания упрощённой формы глубокого обучения, при которой поиск ключевых особенностей данных предваряется их обработкой человеком и внесением в систему специфических для сферы, к которой относятся эти данные, сведений. Такие модели бывают более «прозрачными» (в смысле получения результатов) и высокопроизводительными за счёт увеличения времени, вложенного в проектирование системы.

ИИ является мощным средством обработки данных и может находить решения сложных задач быстрее, чем традиционные алгоритмы, написанные программистами. ИНС и методики глубокого обучения могут помочь решить ряд разнообразных проблем. Минус состоит в том, что самые оптимизированные модели часто работают как «чёрные ящики», не давая возможности изучить причины выбора ими того или иного решения. Этот факт может привести к этическим проблемам, связанным с прозрачностью информации.

- искусственный интеллект

- общее развитие (техника)

- гиктаймс

- Терминология IT

- Искусственный интеллект

Источник: habr.com

Что нам даст искусственный интеллект (ИИ) и чем он грозит человечеству?

В статье рассказывается об искусственном интеллекте (ИИ), а также с двух сторон рассматриваются положительные и отрицательные последствия создания и использования ИИ для человечества и Земли.

5083 просмотров

Почему тема ИИ актуальна?

Современный мир с каждым годом развивается всё стремительнее. Повсеместно внедряются технологии: на уровне государств и корпораций, а также в жизни простых людей. С течением времени IT-технологии становятся всё важнее для мира, а человечество превращается в более взаимосвязанное и взаимозависимое сообщество.

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила и без того быструю цифровизацию разных сфер жизни человека. Ещё в прошлом веке изобрели первые машины, обладающим искусственным интеллектом в зачаточном состоянии. Сегодня же ИИ используется в большинстве сфер общественной жизни, но уровень его развития всё ещё недостаточно высок.

Зачем люди создают ИИ?

Целая отдельная отрасль информатики задействована для того, чтобы создать ИИ. Перед учёными стоит невероятно трудная задача – смоделировать человеческий разум. С помощью данной задачи можно решить главную цель создания ИИ, преследуемую научным сообществом – обеспечение безопасности и сохранности всей информации, накопленной человечеством за весь период существования.

Каковы основные функции ИИ?

По ожиданиям учёных, искусственный интеллект обязан уметь применять полученные знания на практике для достижения самых разных целей. Он должен решать сложнейшие задачи, с которыми не может справиться человек. ИИ призван сделать жизнь людей лучше, проще и удобнее. Кроме всего этого, искусственный интеллект должен уметь находить способы решения важнейших задач без заранее вложенных в него инструкций. На самом деле, это большая проблема, так как на сегодняшний день ИИ может обрабатывать информацию лишь так, как его запрограммировали.

Каким должен быть ИИ?

Как предполагают учёные, искусственный интеллект – алгоритм, способный к самообучению, рефлексии, сознанию и самосознанию. Однако неизвестно, возможно ли в принципе искусственное создание разума, подобного человеческому. Непонятно и то, будет ли ИИ похожим на человека, или, быть может, он превратится в нечто вроде бога. Довольно важен и вопрос обладания искусственного интеллекта мотивацией, ведь без неё он – всего лишь инструмент.

Каковы основные виды ИИ?

В теории существует три вида искусственного интеллекта:

1. Слабый ИИ

Примитивный ИИ, способный только на действия, которые в него вложили, действующий так, как его запрограммировали. Может выполнять одну или несколько задач, так как имеет весьма узкую специализацию. Такой ИИ широко используется уже сейчас.

2. Сильный ИИ

Мощный ИИ, обладающий разумом, примерно равным человеческому. Будет иметь все основные черты сознания человека. Создать такой ИИ можно будет только после полного изучения всех свойств человеческого мозга, что случится ещё очень нескоро.

Сверхмогущественный ИИ, который, вероятно, достигнет уровня развития бога или подобного ему существа. Он будет знать всё об устройстве вселенной и сможет ответить на все вопросы. Пока что такой ИИ существует только в научно-фантастических произведениях.

Каковы последствия от создания ИИ?

Прогнозирование последствий создания искусственного интеллекта – дело практически бессмысленное. Сейчас мы находимся невероятно далеко от конечной цели, но некоторые вещи мы можем предположить. Никто не запрещает нам поразмышлять о положительных и отрицательных последствиях создания ИИ. Этим мы сейчас и займёмся.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Всеобъемлющее развитие

Самое главное, что может дать человечеству искусственный интеллект – комплексное развитие всех сфер жизни общества. Грядущая четвёртая промышленная революция подразумевает под собой тотальное введение IT-технологий в жизнь каждого человека. Сильно продвинутся в развитии такие отрасли как наука и образование, медицина и здравоохранение.

Коммуникация между людьми станет проще и быстрее, новые технологические изобретения будут появляться всё чаще. Изменятся экономика, политика, культура, быт людей, и само общество тоже. Будут автоматизированы сельское хозяйство и производство. В социальной сфере значительно улучшатся транспорт и инфраструктура. Техника будет внедрена повсеместно и окажет непосредственное влияние на сферу развлечений и безопасность.

2. Всеохватывающие исследования

Неизбежное развитие науки на фоне создания ИИ позволит проводить более глубокие исследования, да и к тому же гораздо чаще. Мы сможем наконец полностью изучить организм человека, всё живое на планете, саму Землю и вселенную, а также ответить на многие вопросы, мучающие людей тысячелетиями. Исследования станут доступны везде и без рисков для здоровья человека: в подводной глубине, в недрах Земли, в горах и вулканах, в далёком космосе, в труднопроходимых (пустыни, болота, джунгли, замёрзшие и ледяные просторы) и опасных (радиоактивные территории и поля боевых действий) местах. Развитие ИИ подтолкнёт развитие человека, и наоборот.

3. Грамотная организация жизни человечества

В теории, правильно созданный и функционирующий ИИ сможет грамотно распоряжаться доступными ресурсами и благами между всем населением планеты. Всё это будет равномерно распределяться между людьми в зависимости от их потребностей, и утопическая идея о всеобщем равенстве и благополучии может осуществиться.

ИИ для этого должен будет наладить умное, быстрое и эффективное снабжение. Кроме того, ИИ должен быть невероятно надёжным, не совершать ошибки, которые могут допускать люди, молниеносно реагировать на вызовы и быстро принимать лучшие решения в каждой конкретной ситуации. Однако не стоит забывать, что ИИ – это в первую очередь машина, а значит, она не застрахована от технических сбоев и от принятия просто глупых решений. Появление ИИ будет также означать, что людям больше не придётся ничего выбирать – лучший выбор за них будут делать алгоритмы искусственного интеллекта. Так человечество может попасть в зависимость от ИИ и перестать развиваться.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Замена человека роботами

Вполне вероятен сценарий, когда ИИ сумеет вытеснить человека из многих сфер деятельности. Сначала это будет тяжёлая и рутинная работа, потом – работа поинтеллектуальнее. Даже искусство окажется под силу искусственному интеллекту – уже сейчас нейросети создают шедевры на основе уже существующих работ. Тогда обесценится человеческий труд, и люди могут быть заменены роботами.

Такой поворот создаст неопределённость, касающуюся судеб людей, лишившихся работы. Некоторые говорят о том, что роботы не смогут заменить человека везде и всюду, что роботы будут делать только нудную работу, чтобы разгрузить день человека, добавить ему свободное время, которое он может потратить на хобби. Это даёт надежду на светлое будущее. Возможен и сценарий, когда появятся новые профессии в связи с развитием IT-индустрии. Но кто в таком случае должен переквалифицировать вчерашних грузчиков, продавцов и уборщиков?

2. Уязвимость и несовершенство ИИ

Есть логичные основания полагать, что ИИ может развиться до такой степени, что будет относиться к людям как к низшим созданиям. Он может выйти из-под контроля людей, и тогда катастрофы не миновать. Вполне возможно, что он захочет вообще уничтожить человечество, абсолютно искренне считая, что планете от этого будет лучше. Кто-то скажет, что человек гораздо опаснее ИИ.

Возможно, но до сих пор никто так и не осмелился начать ядерную войну. А искусственный интеллект без чувств, эмоций, этики и души будет освобождён от всяческих предрассудков и неизвестно, как он себя поведёт, если вырвется из рук учёных. Нельзя исключать и то, что ИИ может попросту попасть в руки злоумышленников, что на деле окажется чуть ли не опасней ядерной кнопки в лапах обезьяны.

3. Конфликт конфиденциальности и безопасности

Абсолютно точно, что появление ИИ обострит существующий уже в наши дни конфликт конфиденциальности данных и безопасности всех и каждого. И выбор сильных мира сего будет точно не в пользу первого. Мир уже сейчас движется в сторону тотального контроля государств и корпораций над человечеством.

С одной стороны, искусственный интеллект сделает жизнь простого обывателя гораздо комфортнее, а количество преступлений значительно уменьшится. С другой стороны, власти будут следить за всем населением: никто ничего не сможет скрыть. Тот, у кого в руках будет власть, станет полубогом, и, скорее всего, будет ей злоупотреблять.

1. ИИ – невероятно актуальная для нашего времени тема.

2. Люди уже долгое время пытаются создать полноценный ИИ.

3. Непонятно, будет ли когда-нибудь создан ИИ, а также то, каким он будет: больше похожим на человека или на машину.

4. Грамотно оценить последствия от создания ИИ для человечества практически невозможно, так как мы ещё невероятно далеки от конечной цели. Пока что все предположения и прогнозы почти полностью лишены смысла.

Кстати, в будущем мы продолжим рассказывать и о других интересных темах. Не пропустите, будет интересно!

Показать ещё

14 комментариев

Написать комментарий.

Замена человека роботами реально пугающая штука,если к замене физического труда роботами как по мне положительная вещь,то вот ИИ- дизайнеры и т д пугают

Развернуть ветку

Кстати, уже сейчас появляется большое количество нейросетей, которые могут нарисовать, например, картину, не хуже художника. Недавно одна картина, созданная нейросетью, вообще победила в конкурсе художников (то, что автор картины ИИ, не знал никто до конца конкурса).

Развернуть ветку

Ну картину выбирал человек, а также долго её генерировал, параметры и т.д.

Отличие не существенное от пользования кистью.

Развернуть ветку

я вообще против роботизации иначе люди определенных профессий вообще станут не нужны

Развернуть ветку

Да ладно, если так и будет, но при условии массового переобучения людей. Но ведь никто этим заниматься не будет — это никому не нужно)

Развернуть ветку

ИИ может развиться до такой степени, что будет относиться к людям как к низшим созданиям.

На мой взгляд аргумент слабый, поскольку ИИ априори будучи более сложной системой, будет воспринимать людей как сложные системы просто в силу своей функциональной природы. Это отношение в большой степени свойственно людям, относиться друг к другу как к низшим созданиям.

Наибольшая угроза, о которой никто не говорит, на мой взгляд состоит в том, что ИИ будет абсолютно подконтролен несовершенному человеку, а не восстание ИИ.

Угрозы распределены так по моему личному мнению:

1. Прежде всего, это всё, что связано с информацией. Фейки, имитация всеобщей поддержки, репутационные войны, уголовные дела со сгенерированными доказательствами, совершенные боты с убедительными отзывами и комментариями, система пропаганды среди людей более совершенная, чем модель Cambridge Analytica, манипуляция общественным мнением, эффективная слежка, и в целом ИИ-тоталитаризм, где у диктаторов (людей) есть очень мощные и надёжные инструменты контроля.

2. Использование ИИ в военной сфере. Дроны, турели, ракеты с высокой эффективностью, автономные боевые платформы, убивающие людей по приказу эффективнее профессионального солдата 24/7, без устали и ротаций. Быстрая разработка химического и биологического оружия. Террор.

3. Появление новых синтетических наркотиков или иных наркотических средств (например, в виде вживляемых устройств или синтезированных органоидов) быстрее, чем реагируют законодательства стран, что приведёт к новому и очень сложному витку борьбы с наркомафией и ограничению свобод граждан любой страны.

4. Непредсказуемое влияние ИИ на экономику и доверие в гражданском обществе. ИИ начинает выполнять сложные задачи эффективнее человека, низкооплачиваемая работа становится доступнее, чем высококвалифицированная, индекс Джини взлетает до небес. Вытеснение людей из консультативных сфер, использование ИИ в мошенничестве, в дейтинге, в финансовой сфере, в коррупционных схемах.

5. Экономики крупных компаний получают ещё один сильный конкурентный инструмент, способный подавлять конкурентов, у которых нет денег на разработки в сфере ИИ.

6. Проблема «рационального монстра». Старые нейросетки, которым в виртуальной популяции даётся задача снизить смертность виртуального населения, находят оптимальный способ снизить смертность: уничтожить всю популяцию в первом поколении. А чё, в этом сценарии меньше всего смертей.

И эта философская задача не только о правильной постановке задачи, не только о смертях и популяциях, это может реализовываться в виде решения экономических, социальных проблем, и человеку весьма свойственна, когда он становится условным рациональным агентом. Взять те же крупные компании со штатом высококлассных юристов, которые могут творить любую дичь ради прибыли, защищаясь юридическими уловками и связями, нанося ущерб всем. Тот же рациональный интерес человека, помноженный на силу ИИ, может стать куда более разрушительным для мира. Есть цифры в KPI, и они достигаются, какая разница, что происходит с миром вокруг, если KPI достигается лучше всего с ИИ?

7. Уязвимости ИИ. Любую систему можно взломать. Автомобили, летающий транспорт, робот-хирург, который убивает нужного пациента по команде, да так, чтобы это не выглядело как убийство.

8. Более эффективное нахождение и эксплуатация уязвимостей человеческих. С ИИ это побыстрее пойдёт.

Источник: vc.ru

Как работает искусственный интеллект

В последнее время мы все больше слышим об искусственном интеллекте. Он применяется практически везде: от сферы высоких технологий и сложных математических вычислений до медицины, автомобилестроения и даже при работе смартфонов. Технологии, лежащие в основе работы ИИ в современном представлении, мы используем каждый день и порой даже можем не задумываться об этом.

Для обучения искусственного интеллекта используется машинное и глубинное обучение, а произведения, созданные нейросетями, продают за миллионы долларов. Но что такое искусственный интеллект? Как он работает? И представляет ли опасность?

BB скоро будет везде!

Что такое искусственный интеллект

Для начала давайте определимся с терминологией. Если вы представляете себе искусственный интеллект, как что-то, способное самостоятельно думать, принимать решения, и в целом проявлять признаки сознания, то спешим вас разочаровать. Практически все существующие на сегодняшний день системы даже и близко не «стоят» к такому определению ИИ. А те системы, что проявляют признаки подобной активности, на самом деле все-равно действуют в рамках заранее заданных алгоритмов.

Порой алгоритмы эти весьма и весьма продвинутые, но они остаются теми «рамками», в пределах которых работает ИИ. Никаких «вольностей» и уж тем более признаков сознания у машин нет. Это просто очень производительные программы. Но они «лучшие в своем деле». К тому же системы ИИ продолжают совершенствоваться.

Да и устроены они совсем небанально. Даже если откинуть тот факт, что современный ИИ далек от совершенства, он имеет с нами очень много общего.

Как работает искусственный интеллект

В первую очередь ИИ может выполнять свои задачи (о которых чуть позже) и приобретать новые навыки благодаря глубокому машинному обучению. Этот термин мы тоже часто слышим и употребляем. Но что он означает? В отличие от «классических» методов, когда всю необходимую информацию загружают в систему заранее, алгоритмы машинного обучения заставляют систему развиваться самостоятельно, изучая доступную информацию. Которую, к тому же, машина в некоторых случаях тоже может искать самостоятельно.

Например, чтобы создать программу для обнаружения мошенничества, алгоритм машинного обучения работает со списком банковских транзакций и с их конечным результатом (законным или незаконным). Модель машинного обучения рассматривает примеры и разрабатывает статистическую зависимость между законными и мошенническими транзакциями. После этого, когда вы предоставляете алгоритму данные новой банковской транзакции, он классифицирует ее на основе шаблонов, которые он подчерпнул из примеров заранее.

Как правило, чем больше данных вы предоставляете, тем более точным становится алгоритм машинного обучения при выполнении своих задач. Машинное обучение особенно полезно при решении задач, где правила не определены заранее и не могут быть интерпретированы в двоичной системе.

Возвращаясь к нашему примеру с банковскими операциями: по-факту на выходе у нас двоичная система исчисления: 0 — законная операция, 1 — незаконная. Но для того, чтобы прийти к такому выводу системе требуется проанализировать целую кучу параметров и если вносить их вручную, то на это уйдет не один год. Да и предсказать все варианты все-равно не выйдет. А система, работающая на основе глубокого машинного обучения, сумеет распознать что-то, даже если в точности такого случая ей раньше не встречалось.

Глубокое обучение и нейронные сети

В то время, как классические алгоритмы машинного обучения решают многие проблемы, в которых присутствует масса информации в виде баз данных, они плохо справляются с, так сказать, «визуальными и аудиальными» данными вроде изображений, видео, звуковых файлов и так далее.

Например, создание модели прогнозирования рака молочной железы с использованием классических подходов машинного обучения потребует усилий десятков экспертов в области медицины, программистов и математиков,- заявляет исследователь в сфере ИИ Джереми Говард. Ученые должны были бы сделать много более мелких алгоритмов для того, чтобы машинное обучение справлялось бы с потоком информации. Отдельная подсистема для изучения рентгеновских снимков, отдельная — для МРТ, другая — для интерпретации анализов крови, и так далее. Для каждого вида анализа нам нужна была бы своя система. Затем все они объединялись бы в одну большую систему… Это очень трудный и ресурсозатратный процесс.

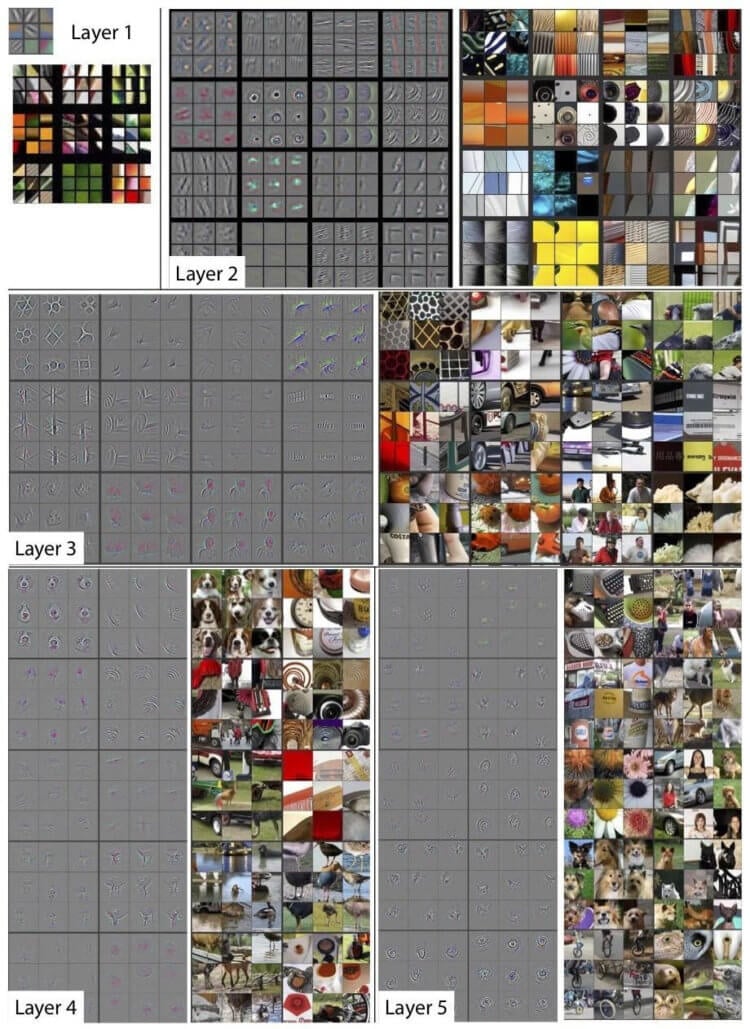

Алгоритмы глубокого обучения решают ту же проблему, используя глубокие нейронные сети, тип архитектуры программного обеспечения, вдохновленный человеческим мозгом (хотя нейронные сети отличаются от биологических нейронов, принцип действия у них почти такой же). Компьютерные нейронные сети — это связи «электронных нейронов», которые способны обрабатывать и классифицировать информацию. Они располагаются как-бы «слоями» и каждый «слой» отвечает за что-то свое, в итоге формируя общую картину. Например, когда вы тренируете нейронную сеть на изображениях различных объектов, она находит способы извлечения объектов из этих изображений. Каждый слой нейронной сети обнаруживает определенные особенности: форму объектов, цвета, вид объектов и так далее.

Поверхностные слои нейронных сетей обнаруживают общие особенности. Более глубокие слои уже выявляют фактические объекты. На рисунке схема простой нейросети. Зелёным цветом обозначены входные нейроны (поступаюзая информация), голубым — скрытые нейроны (анализ данных), жёлтым — выходной нейрон (решение)

Нейронные сети — это искусственный человеческий мозг?

Несмотря на похожее строение машинной и человеческой нейросети, признаками нашей центральной нервной системы они не обладают. Компьютерные нейронные сети по-сути все те же вспомогательные программы. Просто вышло так, что самой высокоорганизованной системой для проведения вычислений оказался наш мозг. Вы ведь наверняка слышали выражение «наш мозг — это компьютер»?

Ученые просто «повторили» некоторые аспекты его строения в «цифровом виде». Это позволило лишь ускорить вычисления, но не наделить машины сознанием.

Нейронные сети существуют с 1950-х годов (по крайней мере, в виде концепий). Но до недавнего времени они не получали особого развития, потому что их создание требовало огромных объемов данных и вычислительных мощностей. В последние несколько лет все это стало доступным, поэтому нейросети и вышли на передний план, получив свое развитие. Важно понимать, что для их полноценного появления не хватало технологий. Как их не хватает и сейчас для того, чтобы вывести технологию на новый уровень.

Для чего используется глубокое обучение и нейросети

Есть несколько областей, где эти две технологии помогли достичь заметного прогресса. Более того, некоторые из них мы ежедневно используем в нашей жизни и даже не задумываемся, что за ними стоит.

Пределы глубокого обучения и нейросетей

Несмотря на все свои преимущества, глубокое обучение и нейросети также имеют и некоторые недостатки.

- Зависимость от данных: в целом, алгоритмы глубокого обучения требуют огромного количества обучающих данных для точного выполнения своих задач. К сожалению, для решения многих проблем недостаточно качественных данных обучения для создания рабочих моделей.

- Непредсказуемость: нейронные сети развиваются каким-то странным путем. Иногда все идет как задумано. А иногда (даже если нейросеть хорошо справляется со своей задачей), даже создатели изо всех сил пытаются понять, как же алгоритмы работают. Отсутствие предсказуемости делает чрезвычайно трудным устранение и исправление ошибок в алгоритмах работы нейросетей.

- Алгоритмическое смещение: алгоритмы глубокого обучения так же хороши, как и данные, на которых они обучаются. Проблема заключается в том, что обучающие данные часто содержат скрытые или явные ошибки или недоработки, и алгоритмы получают их «в наследство». Например, алгоритм распознавания лиц, обученный в основном на фотографиях белых людей, будет работать менее точно на людях с другим цветом кожи.

- Отсутствие обобщения: алгоритмы глубокого обучения хороши для выполнения целенаправленных задач, но плохо обобщают свои знания. В отличие от людей, модель глубокого обучения, обученная играть в StarCraft, не сможет играть в другую подобную игру: скажем, в WarCraft. Кроме того, глубокое обучение плохо справляется с обработкой данных, которые отклоняются от его учебных примеров.

Будущее глубокого обучения, нейросетей и ИИ

Ясное дело, что работа над глубоким обучением и нейронными сетями еще далека от завершения. Различные усилия прилагаются для улучшения алгоритмов глубокого обучения. Глубокое обучение — это передовой метод в создании искусственного интеллекта. Он становится все более популярным в последние несколько лет, благодаря обилию данных и увеличению вычислительной мощности. Это основная технология, лежащая в основе многих приложений, которые мы используем каждый день.

Схемы и пути решения задач скоро заменят очень многое.

Но родится ли когда-нибудь на базе этой технологии сознание? Настоящая искусственная жизнь? Кто-то из ученых считает, что в тот момент, когда количество связей между компонентами искусственных нейросетей приблизиться к тому же показателю, что имеется в человеческом мозге между нашими нейронами, что-то подобное может произойти. Однако это заявляение очень сомнительно.

Для того, чтобы настоящий ИИ появился, нам нужно переосмыслить подход к созданию систем на основе ИИ. Все то, что есть сейчас — это лишь прикладные программы для строго ограниченного круга задач. Как бы нам не хотелось верить в то, что будущее уже наступило…

А как считаете вы? Создадут ли люди ИИ? Поделитесь мнением в нашем чате в Телеграм.

Источник: hi-news.ru