Парадигма — совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, признанных и используемых учеными на данном этапе развития науки. Понятие введено Г. Бергсоном.

Т. Кун считает, что наука “социология” определяется парадигмой, которая имеет специфическую структуру, включающую вариации представлений о ее предмете, теориях и методах исследования, базирующихся на совокупности оснований. В качестве таких оснований выступают разные концепции: концепция детерминизма, системный подход, принцип историзма и т.д.

1) отделяющие одно научное знание от другого (философию от социологии, социологию от экономики и т.п.);

2) проводящие различия между историческими стадиями в развитии науки (позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм);

3) разделяющие научные сообщества в рамках одной и той же науки на одном и том же историческом этапе ее развития (три парадигмы современной западно-европейской социологии).

Понятие “парадигма” шире по объему, чем понятие “теория”.

Эмпирические методы познания. Наблюдение

Теория — это абстрактная модель структуры объекта конкретной науки, содержащая основные научные категории, а также законы, принципы, раскрывающие сущность связей и отношений в реальной действительности.

Метатеория — изучение основных принципов какой-либо совокупности накопленного знания. При этом устанавливается степень соответствия (несоответствия) наличной информации, методов и теорий реалиям окружающего мира. Основные виды метатеорий: те, которые служат предпосылками выработки социологической теории, и связанные с ее дальнейшим развитием.

Метасоциология — это наука, проводящая анализ существующих структур социологии вообще, и ее компонентов — концепций, теорий, моделей. Объект исследования социологии — социальная реальность, а объект метасоциологии — сама наука социология.

4) социальных фактов; сводит социальную реальность к социальным структурам и социальным институтам; социальные факты =реальные вещи.

5) социальных дефиниций; важны не сами соц. факты, а способ, которым они определяются.

6) социального поведения; проблема вознаграждения желаемого и наказания девиантного социального поведения.

7) социально-исторического детерминизма. Осн.элементы — структурные и личностные элементы социальной реальности.

Каждой парадигме соответствуют определенные социологические теории. Сейчас в качестве центральных проблем социологии выдвинуты концепции: Дж. Тернера — проблема социального порядка; Д. Ритцера — уровней социальной реальности. В соответствии с ними начали формироваться новые парадигмы: “социального порядка” и “интегративная социальная парадигма”.

Объект и предмет познания социологии.

Социология изучает только социальное. Социальное -это совокупность общественных отношений данного общества, составленная в процессе совместной деятельности индивидами или группами индивидов в конкретных условиях места и времени. Любая система общественных отношений (политическая, экономическая и т.п.) всегда имеет свой четко выраженный социальный аспект.

Уровни научного познания: объясняет Иван Хеорхе | Преподаватели «Фоксфорда» | Обществознание

Социальное есть и результат деятельности индивидов, проявляющийся в их общении и взаимодействии, что выражается в специфических отношениях индивидов и групп к явлениям и процессам общественной жизни.

Объект познания — это все то, на что направлена деятельность исследования, что противостоит ему в качестве объективной реальности. Любое явление, процесс или отношение объективной реальности могут быть объектом исследования различных наук (физики, химии, биологии, психологии, экономики, социологии и др.).

Объект есть отдельная часть или совокупность элементов объективной реальности, обладающая специфическим свойством. Когда речь идет об объекте исследования социологии, то познается не целиком общество, культура, человек, а лишь те ее аспекты, которые определяются спецификой данной науки.

Объект науки существует вне и независимо от научного познания, предмет вне такого познания не существует. Предмет науки — это воспроизведение данной реальности на абстрактном уровне путем выявления наиболее значимых с научной и практической точек зрения закономерных связей и отношений этой реальности.

Объектов исследования любой науки может быть бесконечное множество, а её предмет всегда ограничен, однозначен и специфичен.

Определяющее свойство предмета социологического знания — это совокупность связей и отношений, которые носят название социальных. Объект социологического знания выступает в качестве социальной системы.

Основные категории, законы и функции социологии.

Категории социологии отражают существенные стороны, черты, свойства объекта этой науки. Законы социологии выражают глубинные, сущностные необходимые связи между ними.

Классификация законов может быть:

I. По степени общности:

а) общие (для всего общества);

б) специфические (отдельного элемента социальной системы).

II. По характеру, способу проявления:

а) динамические (однозначная связь);

б) статистические (с определенной степенью вероятности).

Функции социологии.

Социология выполняет в обществе множество различных функций. Главные из них таковы:

1) теоретико-познавательная – дает новые знания об обществе, социальных группах, индивидах и закономерностях их поведения. Социологические теории дают научные ответы на актуальные проблемы современности, указывают реальные пути и методы социального преобразования мира;

2) прикладная – предоставляет конкретную социологическую информацию для решения практических, научных и социальных задач.

3) социальный прогноз и контроль – предупреждает об отклонениях в развитии общества, прогнозирует и моделирует тенденции общественного развития.

4) гуманистическая – разрабатывает социальные идеалы, программы научно-технического, социально-экономического и социально-культурного развития общества.

Программы и этапы эмпирического исследования.

Социология не может существовать, не добывая эмпирическую информацию самого разного плана. Обобщая данные в статистические таблицы, и выводя закономерности, социолог строит научную теорию, помогающую глубже объяснить реальный мир и предсказать будущие события.

Эмпирические исследования — исследования, ориентированные на сбор и анализ первичных данных, проведенный по определенной программе и с использованием правил научного вывода.

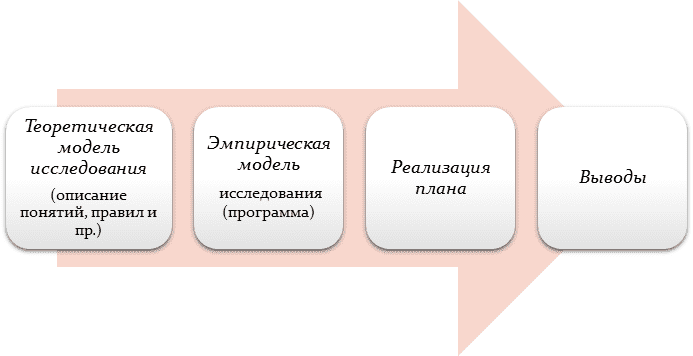

Этапы исследования: а) подготовительный, разработка программы; б) сбор информации (полевой этап); в) обработка полученных данных, г) анализ данных.

Непосредственная подготовка исследования предполагает разработку его программы, рабочего плана и вспомогательных документов. Исследовательской программой называют специально разработанный научный документ, содержащий описание главных предпосылок данного научного исследования. Программа – это язык общения социолога с заказчиком, это стратегический документ исследования. Она представляет собой тезисное изложение концепции организаторов работы, их замыслов и намерений.

Программа состоит из двух частей – методологической и методической. Первая включает формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировку гипотез и задач; вторая – определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации и логические схемы ее обработки на ЭВМ.

В программе обосновывается необходимость использования конкретных методов сбора социологической информации (анкетирования, интервьюирования, анализа документов, наблюдения и др.).

Логическая структура инструментария выявляет направленность того или иного блока вопросов на определенные характеристики и свойства объекта, а также на порядок расположения вопросов.

Логические схемы обработки собранной информации показывают предполагаемые диапазон и глубину анализа социологических данных.

Программа исследования предполагает решение целого ряда задач:

1) формулировка проблемы;

2) определение цели и задач исследования;

3) определение объекта и предмета исследования;

4) создание выборки;

5) предварительный системный анализ объекта исследования;

6) формулировка рабочих гипотез;

7) создание инструментария исследования;

9) проведение пилотажного исследования.

Источник: megalektsii.ru

4. Программы и этапы эмпирического исследования.

Социология не может существовать, не добывая эмпирическую информацию самого разного плана. Обобщая данные в статистические таблицы, и выводя закономерности, социолог строит научную теорию, помогающую глубже объяснить реальный мир и предсказать будущие события.

Эмпирические исследования — исследования, ориентированные на сбор и анализ первичных данных, проведенный по определенной программе и с использованием правил научного вывода.

Этапы исследования: а) подготовительный, разработка программы; б) сбор информации (полевой этап); в) обработка полученных данных, г) анализ данных.

Непосредственная подготовка исследования предполагает разработку его программы, рабочего плана и вспомогательных документов. Исследовательской программой называют специально разработанный научный документ, содержащий описание главных предпосылок данного научного исследования. Программа – это язык общения социолога с заказчиком, это стратегический документ исследования. Она представляет собой тезисное изложение концепции организаторов работы, их замыслов и намерений.

Программа состоит из двух частей – методологической и методической. Первая включает формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировку гипотез и задач; вторая – определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации и логические схемы ее обработки на ЭВМ.

В программе обосновывается необходимость использования конкретных методов сбора социологической информации (анкетирования, интервьюирования, анализа документов, наблюдения и др.).

Логическая структура инструментария выявляет направленность того или иного блока вопросов на определенные характеристики и свойства объекта, а также на порядок расположения вопросов.

Логические схемы обработки собранной информации показывают предполагаемые диапазон и глубину анализа социологических данных.

Программа исследования предполагает решение целого ряда задач:

1) формулировка проблемы;

2) определение цели и задач исследования;

3) определение объекта и предмета исследования;

4) создание выборки;

5) предварительный системный анализ объекта исследования;

6) формулировка рабочих гипотез;

7) создание инструментария исследования;

9) проведение пилотажного исследования.

5. Структура и процесс социологического исследования.

Конкретное социологическое исследование (КСИ) – это система теоретических и эмпирических процедур, позволяющая получить новые знания о социальном объекте для решения фундаментальных и прикладных задач.

Этапы:

3) подготовка к обработке и обработка информации;

4) анализ информации и подготовка итогов исследования.

На подготовительном этапе уточняется тема исследования, разрабатывается ее концепция, готовится программа исследования, определяется инструментарий, формируются исследовательские группы, составляются графики работ, решаются вопросы материально-технического обеспечения.

Полевой этап (сбора первичной информации) – это работа в практической зоне социолога, работа на улице, на службе, в классах, домах. Информация собирается путем опроса, анкетирования, наблюдения, анализа, эксперимента. Полевым этот этап называется потому, что он проводится в естественных условиях, отличных от лабораторных.

Этап подготовки и обработки информации связан с изучением собранного материала, его сверкой с расчетными параметрами. Составляется программа обработки информации на ЭВМ. Исходя из первичной информации, невозможно установить те зависимости, которые кладутся в основу социологических выводов и рекомендаций. Поэтому она нуждается в трансформировании во вторичную информацию, представленную в виде таблиц, графиков, уравнений. Суть этого трансформирования – обобщение и свертка первичной информации, ее превращение в удобную для последующего анализа.

Анализ информации и подготовка итогов документов – заключительный этап. Делаются выводы о подтверждении или опровержении гипотез, выявляются социальные связи, закономерности, противоречия, новые социальные проблемы. Оформляются результаты исследования. Главным инструментом социологического анализа являются статистика и использование ЭВМ.

В качестве итогового документа выступают справка, информационная записка, аналитическая записка, отчет о научно-исследовательской работе.

Различают три основных вида социологического исследования:

1) пилотажное (разведывательное) — пробное исследование, предваряющее основное. Оно предназначено для проверки качества основного исследования и охватывает небольшие совокупности, основываясь на упрощенной программе.

2) описательное предполагает получить целостное представление об изучаемом явлении. Оно проводится по полной программе с соответствующим инструментарием.

3) аналитическое — самый углубленный вид, цель его – выявить причины, лежащие в основе процесса и обусловливающие его специфику. Его подготовка требует большого времени. Оно носит комплексный характер.

Источник: studfile.net

Правила проведения эмпирического социологического исследования

Социологические исследования нацелены на изучение конкретного явления и отношения к нему со стороны общества или определенной группы (объекта). В зависимости от вида научного изыскания разнятся подходы и методы сбора и обработки данных, глубина погружения в тему/проблематику и пр. Одним из самых надежных НИР в социологии считается эмпирический подход, о котором мы расскажем ниже.

Социологические исследования нацелены на изучение конкретного явления и отношения к нему со стороны общества или определенной группы (объекта). В зависимости от вида научного изыскания разнятся подходы и методы сбора и обработки данных, глубина погружения в тему/проблематику и пр. Одним из самых надежных НИР в социологии считается эмпирический подход, о котором мы расскажем ниже.

Эмпирическое социологическое исследование – это…

Эмпирическое социологическое исследование представляет собой комплекс действий, нацеленных на получение максимально надежного и достоверного научного результата посредством прямого контакта с объектом исследования и целевыми фигурами. «Эмпирический» в дословном переводе с английского языка означает «полученный опытным путем».

Исходя из данной трактовки, можно сделать вывод: эмпирическое социологическое исследование – это научно-прикладное изыскание, в котором исследователь проводит эксперимент с целью непосредственного контакта с респондентами и получения данных из «первых уст» с учетом воздействующих факторов и обстоятельств.

Проведение данного вида НИР – емкое и сложное, кропотливое и тщательно спланированное дело. Ключевым принципом исследования в данном случае выступает поговорка «доверяй, но проверяй», так как автор проекта неоднократно будет перепроверять полученные данные для получения максимально точных результатов и формирования корректного вывода (а при необходимости и рекомендации).

Характерными чертами эмпирического социологического исследования являются:

- Обязательное проведение эксперимента, основанного на тесном контакте интервьюера (автора) и контрольной группы (респондентов, общества, выборки и пр.);

- Планирование программы социоисследования: определение периода проведения, формирование списка вопросов (точность формулировок, варианты ответа, критерии оценки);

- Многоэтапный аналитический процесс с тщательной перепроверкой полученных данных, фактов и тенденций;

- Все выводы формулируются на основе собранных данных.

Нужна помощь преподавателя?