Материал из Википедии — свободной энциклопедии Графи́ческий интерфе́йс по́льзователя (ГИП), графический пользовательский интерфейс (ГПИ) (англ. Graphical user interface, GUI; сленг. ГУИ, ГУЙ) — разновидностьпользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в видеграфических изображений. В отличие от интерфейса командной строки, в ГПИ пользователь имеет произвольный доступ (с помощью устройств ввода — клавиатуры, мыши, джойстика и т. п.) ко всем видимым экранным объектам (элементам интерфейса) и осуществляет непосредственное манипулирование ими. Чаще всего элементы интерфейса в ГИ реализованы на основе метафор и отображают их назначение и свойства, что облегчает понимание и освоение программ неподготовленными пользователями.

История

Благодаря исследованиям, проведённым в 60-е годы Дагом Энгельбартом в научно исследовательском институте Стэнфорда был изобретён графический интерфейс пользователя (GUI). Впоследствии концепция ГИП была перенята учеными из исследовательской лаборатории Xerox PARC в 1970-х. В 1973 году в лаборатории Xerox PARC собрали молодых учёных и дали свободу исследований.

ТОП 5 Лучших графических (GUI) фреймворков Python / Графический интерфейс python

В результате, кроме всего прочего, на свет появляется концепция графического интерфейса WIMP (Windows, Icons, Menus, Point-n-Click). [1] В рамках этой концепции создаётся компьютер Alto. В 1979 году Three Rivers Computer Corporation выпускает рабочую станцию PERQ, похожую по принципам построения на Alto. В 1981 году Xerox выпускает продолжение Alto —Star.

Коммерческое воплощение концепция ГИП получила в продуктах корпорации Apple Computer. В операционной системе AmigaOS ГИП с многозадачностью был использован в1985 году. В настоящее время ГИП является стандартной составляющей большинства доступных на рынке операционных систем и приложений.

Примеры систем, использующих ГИП: Mac OS, Solaris, GNU/Linux, Microsoft Windows, NeXTSTEP, OS/2, BeOS. Хотя в подавляющем большинстве систем ГИП является надстройкой для операционной системы, существуют и независимые его реализации. Известен вариант графической программы BIOS Setup, когда, ещё до загрузки ОС, управление настройками IBM PC-совместимой ЭВМ производится мышью, аналогично полноценному ГИП. Впрочем, такой вариант BIOS не прошёл проверку временем. Также имеются ГИП для МК, не требующие ОС.

Классификация

- простой: типовые экранные формы и стандартные элементы интерфейса, обеспечиваемые самой подсистемой ГИП;

- истинно-графический, двумерный: нестандартные элементы интерфейса и оригинальные метафоры, реализованные собственными средствами приложения или сторонней библиотекой;

- трёхмерный

Одним из требований к хорошему графическому интерфейсу программной системы является концепция «делай то, что я имею в виду» или DWIM (англ. Do What I Mean). DWIM требует, чтобы система работала предсказуемо, чтобы пользователь заранее интуитивно понимал, какое действие выполнит программа после получения его команды.

Изучение TKinter за 8 минут / Разработка GUI программы на Python

Источник: studfile.net

GUI с нуля за час. Ищем решения типовых задач при создании графического интерфейса

Lead iOS-разработчик в neoviso Игорь Шавловский в материале «Давайте напишем Windows!» предложил «зажигать пиксели один за другим». Теперь переходим к рендеру и разбираем код из репозитория на GitHub. Для её запуска используйте класс CustomApplication.

Давайте подумаем, как именно будет организована работа приложения. Для этого зададим правильные вопросы: кто, когда, где и что должен рисовать?

Так как корневой элемент интерфейс — это рабочий стол, рисовать следует именно его, при этом команды должны уходить на драйвер устройства (VideoDevice). Допустим, устройство есть, рабочий стол тоже. Но как их связать вместе? Нужен посредник (Application), который будет готовить девайс и через графический контекст передавать на него команды рендера с рабочего стола. Когда он должен это делать

Постоянно, ведь интерфейс рисуется синхронно с частотой обновления монитора, для этого стоит выделить отдельный поток с бесконечным UI-циклом, где и будет непрерывно происходить рендер. После того как все элементы отрисуются в драйвер устройства, ему необходимо дать команду на отображение полученного изображения на матрице монитора. Это будет ещё одна операция для UI-цикла.

Как работает GUI-приложение

Что ещё может происходить в UI-цикле? Если нам надо переместить окно на рабочем столе или сменить текст в лейбле, добавить дочерний элемент, можем ли мы сделать это во время отрисовки? Очевидно, эти операции могут быть небезопасными. Например, можно добавить элемент в массив childs в тот момент, когда он находится в процессе перечисления, что вызовет ошибку. И это не единственное тонкое место — изменение размеров элементов, текста, цвета и других параметров во время отрисовки могут создать проблемы в коде рендера.

Правильным решением здесь будет синхронизация процесса рендера и модификации параметров элементов интерфейса. Поскольку подобные операции (назовём их invoke) в GUI происходят довольно часто, хорошим решением будет просто выполнять их в том же потоке, что и рендер, непосредственно перед ним. Для этого сделаем очередь операций и выберем метод добавления операции в очередь (invokeLater).

Программист, который хочет провести модификацию иерархии/параметров элементов, должен делать это только внутри таких операций. Кроме того, события ввода (например, с мыши и клавиатуры) также должны обрабатываться в этой очереди. Теперь мы имеем представление о том, как работает GUI-приложение.

За пределами приложения лежат устройства ввода-вывода, которые симулированы классами из пакета by.dev.gui.driver, а «виртуальной машиной» является простой JFrame, который получает от «видеоустройства» картинку (Image) и посылает события мыши в соответствующее «устройство» ввода.

Монитор представляет собой буфер пикселей, в который и рисуется интерфейс, а в конце каждого UI-цикла созданная им видеостраница посылается на «матрицу».

Для управления буфером пикселей создан класс Texture. Ещё вы могли заметить, что GraphicsContext потерял свойство offset и теперь всегда рисует в текстуру, начиная с верхнего левого угла (это изменение будет объяснено ниже при рассмотрении алгоритмов полупрозрачности), у него появился метод fill () для монохромной заливки прямоугольной области, а также наследник SafeGraphicsContext. Дело в том, что дочерние элементы зачастую могут выходить за границы своих родителей, следовательно, их пиксели могут отрисоваться в несуществующие области текстуры. Чтобы не производить проверку попадания в границы родителя каждый раз, проще всего делать её на стороне графического контекста.

Барабанная дробь! Вот мы и создали все инструменты, чтобы всё вышесказанное обрело хоть какой-то практический смысл.

Пишем собственные элементы интерфейса и рисуем их

Начнём с рабочего стола (Desktop). Это будет просто область, залитая одним цветом, с инструментом для управления окнами приложений. Фактически всё, что нужно для нашего примера, — это механизм выбора и контроля текущего активного окна, а также доставки событий мыши до элементов интерфейса, над которыми они произошли.

Окно приложения (Window) — тоже залитый прямоугольник с границей и заголовком, на котором лежит кнопка закрытия окна. Кнопка (Button) — это прямоугольная область, которая меняет цвет при нажатии на неё и посылает событие (callback) по окончанию нажатия.

И мышь! Возьмите её в руки, повертите, определите, что вы можете с ней сделать: мышь можно перемещать и нажимать на ней кнопки. Отлично, значит это и будет интерфейсом нашего драйвера. Поскольку мышь — устройство ввода, то для него мы не отправляем управляющие команды и лишь принимаем их через MouseDeviceCallback. Отметим, что для драйвера мыши могут существовать и команды управления: установка позиции курсора, чувствительности и т. д.

Осталось доставить входящие в приложение события мыши (MouseEvent) до их конечных получателей — элементов интерфейса. Первым делом надо решить, кто будет управлять этой доставкой — это должен быть класс, который имеет доступ ко всей иерархии элементов, а в нашем случае это как раз рабочий стол, приложение будет сообщать ему о новом событии мыши, вызывая метод onMouseEvent, остальное будет на его совести. Что же именно он должен делать?

Сначала надо придумать алгоритм поиска элемента, который находится в точке, в которой произошло событие мыши — nodeForMouseEvent (). Для этого надо посмотреть на рабочий стол, навести мышь на какую-нибудь кнопку и подумать, как найти именно её, зная только список элементов, лежащих на рабочем столе.

И также держать в голове, что в случае, если поверх вашей кнопки лежит окно, оно перехватит событие, и кнопка его не получит. Значит событие получает тот элемент, который лежит выше всех в этой точке. Учитывая порядок отрисовки дочерних элементов в методе draw (), можно понять, что чем выше индекс элемента в массиве childs, тем позже он рисуется. В том числе если положить кнопку А на кнопку В, то кнопка А является получателем события мыши только в том случае, если нажатие не попадает в область кнопки В и попадает в область кнопки А. Так как нарисованный последним элемент лежит выше всех, искать получателя события надо рекурсивно, начиная с родительского элемента в порядке убывания индекса элемента.

Имея этот алгоритм, мы сможем, например, найти кнопку, которая соответствует событию нажатия кнопки мыши и выполнить её действие. Однако просто проброса события до элемента, который находится под курсором мыши, недостаточно.

Как можно реализовать drag-n-drop для окон?

Речь идёт о механизме перетаскивания окна зажатием мыши на его заголовке. Допустим, событие нажатия мыши происходит над заголовком конкретного окна. Окно запоминает, что его в данный момент «тянут» и ждёт событий перемещения мыши и отжатия кнопки.

Однако эти события дойдут до окна только в том случае, если пользователь перемещает мышь исключительно в пределах элемента, отвечающего на это событие, то есть заголовка окна. Если же мышь выйдет за его пределы, то nodeForMouseEvent уже не найдёт его как получатель события, и перемещение окна прекратится. Более того, если окно не получит события отпускания кнопки мыши, оно так и останется навсегда в режиме перетаскивания.

Подобные артефакты часто можно увидеть в видеоиграх, когда перетаскиваемый предмет «прилипает» к курсору, если другая программа, например, антивирус, забрала фокус у активного окна непосредственно в момент перетаскивания, и отпускание мыши так и не было доставлено до элемента.

Скажу больше: отдельные элементы в силу своей специфики могут реагировать на события мыши, даже если они не находятся прямо под курсором (курсор за границами элемента), или находятся, но перекрыты другими элементами. Например, если вы тянете файл с рабочего стола в корзину, на события мыши тут будут реагировать сразу два элемента интерфейса: перетаскиваемый файл и сама корзина, которая подсветится при поднесении к ней файла. Причём два элемента — это не предел, их может быть намного больше. Отсюда вывод: события мыши должны получать все элементы интерфейса, и уже какой-то конкретный механизм определяет, как они будут делить это событие между собой.

Можно придумать несколько таких механизмов, но для реализации нашей задачи (событие кнопки при отпускании мыши и перетаскивании окон) можно обойтись малой кровью — подходом с запоминанием активного элемента. Это элемент, который в данный момент эксклюзивно отвечает на события мыши.

Пока он активен, рабочий стол будет направлять события исключительно ему, независимо от того, находится ли мышь над элементом или элемент в границах своего родителя. Пока активного элемента нет, рабочий стол будет предлагать событие элементу под курсором, вызывая метод doMouseEvent (). Метод должен возвращать boolean, который говорит, готов ли элемент стать активным.

Как только один из элементов вернёт true, он станет активным и будет перехватывать все события мыши. Продолжаться это будет до тер пор, пока doMouseEvent () не вернёт false, что означает — элемент более не активен, и все другие опять могут получать события мыши. Этого простого и немного костыльного подхода хватит, чтобы удовлетворить наши потребности.

Создайте приложение сами!

Имея эти элементы, события мыши и класс Application, мы можем создать простое приложение. Предлагаю написать его с точки зрения разработчика, то есть используя написанный нами GUI как фреймворк. Код приложения вы можете найти в классе CustomApplication.

Усложняем задачу и добавляем полупрозрачность

Напоследок предлагаю усложнить задачу и добавить полупрозрачность. Это типовое задание, которое встречается при разработке интерфейса. Однако без аппаратного ускорения подобная задача становится сравнительно сложной. Давайте разбираться вместе.

Всегда помните — начинаем с малого, с частного, вычленяем простые операции, задаём нужные вопросы. И главный вопрос в каждой задаче — а в чём же она состоит, что такое полупрозрачность? И опять всё сводится к одному пикселю: оригинальный пиксель, лежащий «снизу», переписывается новым пикселем, но при этом не полностью, а в какой-то степени, называемой alpha. Alpha обычно измеряется в тех же единицах, что и каналы цвета, то есть в нашем случае — числом от 0 до 255.

Теперь надо «поиграть» с alpha и понять, какая математика за этим стоит. Техническим языком эта математика называется blending, то есть способ наложения двух цветов. Можно открыть Photoshop и посмотреть как результирующий цвет меняется в зависимости от показателя прозрачности и способа смешивания.

Но нам нужен универсальный и простой способ смешивания. Проще всего понять его в мысленном эксперименте. Представляем себе чёрный квадрат и кладём поверх белый, только полностью прозрачный. Чёрный квадрат останется чёрным, потому что белый не сможет на него повлиять.

Теперь представляем, что alpha белого квадрата максимальна, то есть теперь он полностью перепишет чёрный цвет своим. А сейчас мысленно погоняйте в голове прозрачность от минимуму к максимуму и наоборот. Промежуточные цвета будут серыми, то есть все каналы равномерно будут перетекать от 0 к 255, выдавая в результате градиент серого, и чем больше прозрачность белого, тем более тёмный серый мы получаем. Теперь надо увидеть правило, согласно которому всё это работает. Фактически мы имеем простое параметрическое уравнение:

color = source + (dest — source) * (alpha / alphaMax);

То есть для примера с белым и чёрным цветами по каждому каналу уравнение будет выглядеть так:

red = green = blue = 0 + (255 — 0) * (alpha / 255);

Всегда проверяйте свои формулы, подставляя значения из известных предельных случаев!

0 + (255 — 0) * (0 / 255) = 0 (при полной прозрачности чёрный остаётся нулём);

0 + (255 — 0) * (255 / 255) = 255 (при нулевой прозрачности цвет становится белым белый).

Итак, мы поняли, как смешать два пикселя с заданным коэффициентом. Следующий этап — понять, как это смешивание встроить в наш рендер. Во-первых, добавим к Node свойство alpha. Во-вторых, подумаем над самым простым случаем, когда над рабочим столом рисуется одна полупрозрачная кнопка.

Сама кнопка может менять цвет в зависимости от своего состояния, на ней может находиться текст, картинка, то есть внешний вид кнопки определяется только ей самой, он не зависит от родителя. Значит альфа должна быть применена в момент рисования уже «готовой» кнопки на рабочий стол.

Сработает ли наш старый подход, при котором сначала отрисуется рабочий стол, а поверх — кнопка? В момент рисования пикселя кнопки она возьмёт текущее значение цвета этого пикселя и прибавит к нему собственный цвет с альфой по описанной сверху формуле и запишет результат поверх исходного цвета. Всё выглядит нормально.

Но что если эта полупрозрачная кнопка будет лежать на полупрозрачном окне? Тогда сначала опять же отрисуется рабочий стол, потом поверх его окно. И вроде всё хорошо? Но рисование кнопки всё испортит.

Дело в том, что кнопка относительно рабочего стола полупрозрачна не только на свою полупрозрачность, но и на полупрозрачность окна, которая складывается мультипликативно (так как альфа окна «наследуется» всеми его элементами). Даже если мы сложим альфу кнопки с альфой окна и используем её для отрисовки элемента, мы не получим правильный результат. Результатом отрисовки дочернего элемента на родителя с полупрозрачностью будет исключительно смесь цветов самого элемента и родителя, независимо от более верхних уровней иерархии. Их сумма в свою очередь уже будет рисоваться на следующий слой таким же образом.

Это отлично видно, если мы представим, что альфа окна равна 50%, а кнопка не прозрачна вообще. В этом случае теоретически все пиксели окна, покрытые кнопкой, в результате должны быть лишь смесью половины рабочего стола и половины кнопки, но в момент рисования кнопки эти пиксели уже «загрязнены» окном. Математически это выглядит так:

C = Cdt*(1 — Aw) + Cw * Aw;

Cw = Cw * (1 — Ab) + Cb * Ab;

C = Cdt*(1 — Aw) + (Cw * (1 — Ab) + Cb * Ab)* Aw;

Если Ab = 1 и Aw = 0.5, то

C = 0.5 * Cdt + 0.5 * Cb;

C — цвет результата, Cdt, Cw, Cb, Aw, Ab — цвета и альфа элементов (dt — desktop, w — window, b — button).

Как можно решить эту проблему? Трудность заключается в том, что мы можем лишь корректно нарисовать один полупрозрачный элемент поверх статичной картинки, но на момент отрисовки конкретного элемента его цвет зависит не только от него самого, но и от его детей. Предлагаю читателям подумать над решением, перед тем как читать следующий абзац.

А что если мы полностью где-то отрисуем элемент до того, как врисовывать его в родителя? Но для этого надо иметь отрисованные дочерние элементы, а они, в свою очередь, должны знать своих детей и т. д. В этом случае сначала отрисуются элементы, лежащие в вершинах дерева иерархии, потом — их родители, а в самом конце — на рабочем столе появятся готовые отрендеренные окна.

Куда же надо их рендерить? А что, если каждому элементу иметь свою текстуру такого же размера, как и он сам? Тогда задачей рисования элемента будет только рендер самого себя и отрисовка дочерних элементов. Именно поэтому из графического контекста пропало свойство отступа — оно не требуется, все элементы теперь рисуют исключительно в свою текстуру в своей же системе координат. Давайте взглянем на код!

Осталось запустить приложение!

И убедиться, что всё работает корректно. Конечно, можно заметить, что всё работает очень медленно, но это не удивительно: мы рисуем пиксель за пикселем, не используя ни возможности быстрого копирования в памяти, ни аппаратное ускорение. Скорость алгоритмов не была целью. Главное — найти чистые алгоритмы путём анализа, и мы с этим справились.

Напоследок сделам минимальную оптимизацию: не надо перерисовывать элементы при каждом цикле рендера, особенно, если учитывать, что в данный момент все они — лишь залитые прямоугольники. Для этого у элемента вводим свойство needsRedraw, которое и будет индикатором того, что его текстуру следует перерисовать. Это свойство должно выставляться в true при каждом изменении свойств, влияющих на внешний вид элемента. Более того, это должно происходить не только с самим элементом, но и со всеми его родителями, так как их текстуры зависят от внешнего вида всех дочерних элементов.

Источник: devby.io

Python GUI: создаём простое приложение с PyQt и Qt Designer

Эта статья предназначена для тех, кто только начинает своё знакомство с созданием приложений с графическим интерфейсом (GUI) на Python. В ней мы рассмотрим основы использования PyQt в связке с Qt Designer. Шаг за шагом мы создадим простое Python GUI приложение, которое будет отображать содержимое выбранной директории.

Что нам потребуется

Нам понадобятся PyQt и Qt Designer, ну и Python, само собой.

В этой статье используется PyQt5 с Python 3, но особых различий между PyQt и PySide или их версиями для Python 2 нет.

Windows: PyQt можно скачать здесь. В комплекте с ним идёт Qt Designer.

macOS: Вы можете установить PyQt с помощью Homebrew:

$ brew install pyqt5

Скачать пакет с большинством компонентов и инструментов Qt, который содержит Qt Designer, можно по этой ссылке.

Linux: Всё нужное, вероятно, есть в репозиториях вашего дистрибутива. Qt Designer можно установить из Центра Приложений, но PyQt придётся устанавливать через терминал. Установить всё, что нам понадобится, одной командой можно, например, так:

# для Fedora: $ sudo dnf install python3-qt5 qt-creator # для Debian/Ubuntu: $ sudo apt install python3-qt5 pyqt5-dev-tools qtcreator

После того как вы закончили с приготовлениями, откройте командную строку/терминал и убедитесь, что вы можете использовать команду pyuic5 . Вы должны увидеть следующее:

$ pyuic5 Error: one input ui-file must be specified

Если вы видите сообщение, что такой команды нет или что-то в таком роде, попробуйте загуглить решение проблемы для вашей операционной системы и версии PyQt.

Если вы используете Windows, то, скорее всего, путь C:Python36Scripts (измените 36 на вашу версию Python) не прописан в вашем PATH . Загляните в этот тред на Stack Overflow, чтобы узнать, как решить проблему.

Дизайн

Основы

Теперь, когда у нас всё готово к работе, давайте начнём с простого дизайна.

Data Scientist Открытие , Москва, можно удалённо , По итогам собеседования

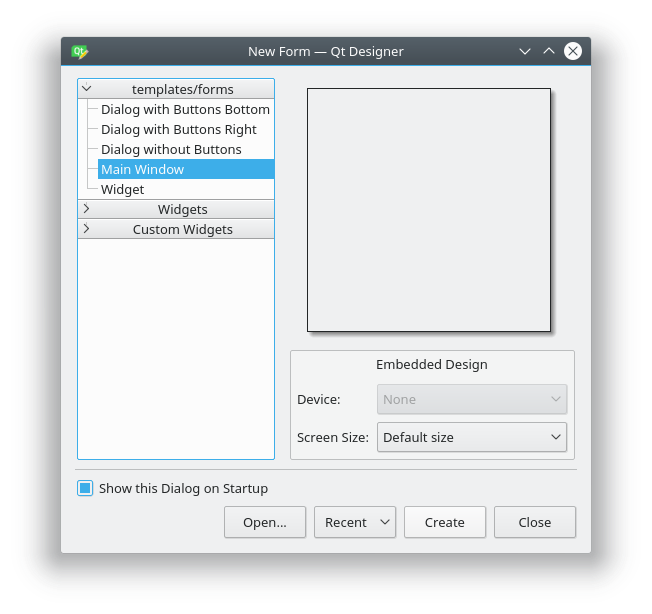

Откройте Qt Designer, где вы увидите диалог новой формы, выберите Main Window и нажмите Create.

После этого у вас должна появиться форма — шаблон для окна, размер которого можно менять и куда можно вставлять объекты из окна виджетов и т.д. Ознакомьтесь с интерфейсом, он довольно простой.

Теперь давайте немного изменим размер нашего главного окна, т.к. нам не нужно, чтобы оно было таким большим. А ещё давайте уберём автоматически добавленное меню и строку состояния, поскольку в нашем приложении они не пригодятся.

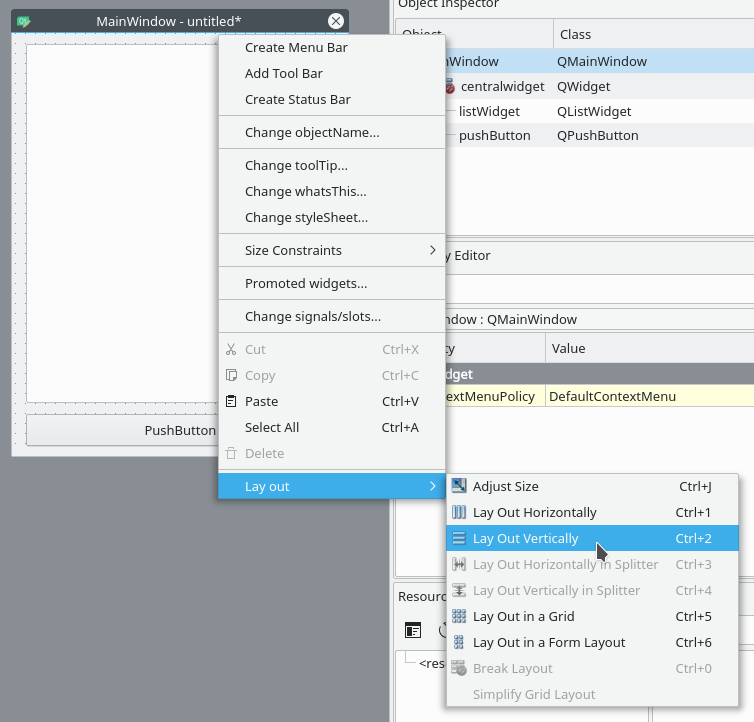

Все элементы формы и их иерархия по умолчанию отображаются в правой части окна Qt Designer под названием Object Inspector. Вы с лёгкостью можете удалять объекты, кликая по ним правой кнопкой мыши в этом окне. Или же вы можете выбрать их в основной форме и нажать клавишу DEL на клавиатуре.

В итоге мы имеем почти пустую форму. Единственный оставшийся объект — centralwidget , но он нам понадобится, поэтому с ним мы ничего не будем делать.

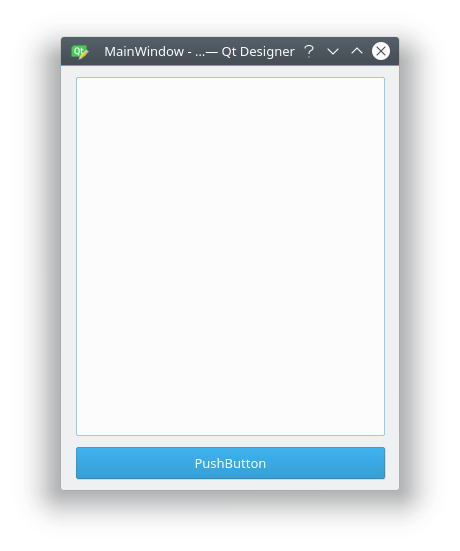

Теперь перетащите куда-нибудь в основную форму List Widget (не List View) и Push Button из Widget Box.

Макеты

Вместо использования фиксированных позиций и размеров элементов в приложении лучше использовать макеты. Фиксированные позиции и размеры у вас будут выглядеть хорошо (пока вы не измените размер окна), но вы никогда не можете быть уверены, что всё будет точно так же на других машинах и/или операционных системах.

Макеты представляют собой контейнеры для виджетов, которые будут удерживать их на определённой позиции относительно других элементов. Поэтому при изменении размера окна размер виджетов тоже будет меняться.

Давайте создадим нашу первую форму без использования макетов. Перетащите список и кнопку в форме и измените их размер, чтобы вышло вот так:

Теперь в меню Qt Designer нажмите Form, затем выберите Preview и увидите что-то похожее на скриншот выше. Выглядит хорошо, не так ли? Но вот что случится, когда мы изменим размер окна:

Наши объекты остались на тех же местах и сохранили свои размеры, несмотря на то что размер основного окна изменился и кнопку почти не видно. Вот поэтому в большинстве случаев стоит использовать макеты. Конечно, бывают случаи, когда вам, например, нужна фиксированная или минимальная/максимальная ширина объекта. Но вообще при разработке приложения лучше использовать макеты.

Основное окно уже поддерживает макеты, поэтому нам ничего не нужно добавлять в нашу форму. Просто кликните правой кнопкой мыши по Main Window в Object Inspector и выберите Lay out → Lay out vertically. Также вы можете кликнуть правой кнопкой по пустой области в форме и выбрать те же опции:

Ваши элементы должны быть в том же порядке, что и до внесённых изменений, но если это не так, то просто перетащите их на нужное место.

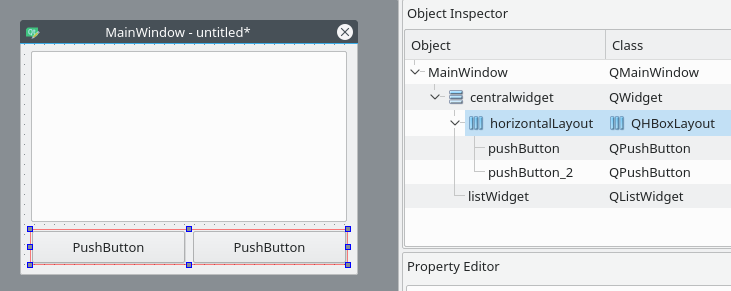

Так как мы использовали вертикальное размещение, все элементы, которые мы добавим, будут располагаться вертикально. Можно комбинировать размещения для получения желаемого результата. Например, горизонтальное размещение двух кнопок в вертикальном будет выглядеть так:

Если у вас не получается переместить элемент в главном окне, вы можете сделать это в окне Object Inspector.

Последние штрихи

Теперь, благодаря вертикальному размещению, наши элементы выровнены правильно. Единственное, что осталось сделать (но не обязательно), — изменить имя элементов и их текст.

В простом приложении вроде этого с одним лишь списком и кнопкой изменение имён не обязательно, так как им в любом случае просто пользоваться. Тем не менее правильное именование элементов — то, к чему стоит привыкать с самого начала.

Свойства элементов можно изменить в разделе Property Editor.

Подсказка: вы можете менять размер, передвигать или добавлять часто используемые элементы в интерфейс Qt Designer для ускорения рабочего процесса. Вы можете добавлять скрытые/закрытые части интерфейса через пункт меню View.

Нажмите на кнопку, которую вы добавили в форму. Теперь в Property Editor вы должны видеть все свойства этого элемента. В данный момент нас интересуют objectName и text в разделе QAbstractButton . Вы можете сворачивать разделы в Property Editor нажатием по названию раздела.

Измените значение objectName на btnBrowse и text на Выберите папку.

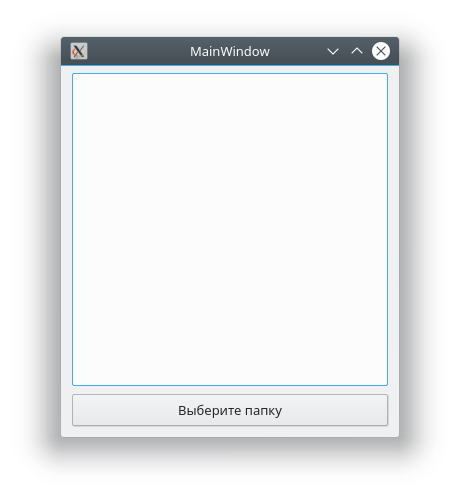

Должно получиться так:

Именем объекта списка является listWidget , что вполне подходит в данном случае.

Сохраните дизайн как design.ui в папке проекта.

Превращаем дизайн в код

Конечно, можно использовать .ui -файлы напрямую из Python-кода, однако есть и другой путь, который может показаться легче. Можно конвертировать код .ui -файла в Python-файл, который мы потом сможем импортировать и использовать. Для этого мы используем команду pyuic5 из терминала/командной строки.

Чтобы конвертировать .ui -файл в Python-файл с названием design.py , используйте следующую команду:

$ pyuic5 path/to/design.ui -o output/path/to/design.py

Пишем код

Теперь у нас есть файл design.py с нужной частью дизайна нашего приложения и мы начинать работу над созданием его логики.

Создайте файл main.py в папке, где находится design.py .

Используем дизайн

Для Python GUI приложения понадобятся следующие модули:

import sys # sys нужен для передачи argv в QApplication from PyQt5 import QtWidgets

Также нам нужен код дизайна, который мы создали ранее, поэтому его мы тоже импортируем:

import design # Это наш конвертированный файл дизайна

Так как файл с дизайном будет полностью перезаписываться каждый раз при изменении дизайна, мы не будем изменять его. Вместо этого мы создадим новый класс ExampleApp , который объединим с кодом дизайна для использования всех его функций:

class ExampleApp(QtWidgets.QMainWindow, design.Ui_MainWindow): def __init__(self): # Это здесь нужно для доступа к переменным, методам # и т.д. в файле design.py super().__init__() self.setupUi(self) # Это нужно для инициализации нашего дизайна

В этом классе мы будем взаимодействовать с элементами интерфейса, добавлять соединения и всё остальное, что нам потребуется. Но для начала нам нужно инициализировать класс при запуске кода. С этим мы разберёмся в функции main() :

def main(): app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) # Новый экземпляр QApplication window = ExampleApp() # Создаём объект класса ExampleApp window.show() # Показываем окно app.exec_() # и запускаем приложение

И чтобы выполнить эту функцию, мы воспользуемся привычной конструкцией:

if __name__ == ‘__main__’: # Если мы запускаем файл напрямую, а не импортируем main() # то запускаем функцию main()

В итоге main.py выглядит таким образом:

import sys # sys нужен для передачи argv в QApplication from PyQt5 import QtWidgets import design # Это наш конвертированный файл дизайна class ExampleApp(QtWidgets.QMainWindow, design.Ui_MainWindow): def __init__(self): # Это здесь нужно для доступа к переменным, методам # и т.д. в файле design.py super().__init__() self.setupUi(self) # Это нужно для инициализации нашего дизайна def main(): app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) # Новый экземпляр QApplication window = ExampleApp() # Создаём объект класса ExampleApp window.show() # Показываем окно app.exec_() # и запускаем приложение if __name__ == ‘__main__’: # Если мы запускаем файл напрямую, а не импортируем main() # то запускаем функцию main()

Если запустить этот код: $ python3 main.py , то наше приложение запустится!

Но нажатие на кнопку ничего не даёт, поэтому нам придётся с этим разобраться.

Добавляем функциональность в наше Python GUI приложение

Примечание Весь дальнейший код пишется внутри класса ExampleApp .

Начнём с кнопки Выберите папку. Привязать к функции событие вроде нажатия на кнопку можно следующим образом:

self.btnBrowse.clicked.connect(self.browse_folder)

Добавьте эту строку в метод __init__ класса ExampleApp , чтобы выполнить привязку при запуске приложения. А теперь взглянем на неё поближе:

- self.btnBrowse : здесь btnBrowse — имя объекта, который мы определили в Qt Designer. self говорит само за себя и означает принадлежность к текущему классу;

- clicked — событие, которое мы хотим привязать. У разных элементов разные события, например, у виджетов списка есть itemSelectionChanged и т.д.;

- connect() — метод, который привязывает событие к вызову переданной функции;

- self.browse_folder — просто функция (метод), которую мы описали в классе ExampleApp .

Для открытия диалога выбора папки мы можем использовать встроенный метод QtWidgets.QFileDialog.getExistingDirectory :

directory = QtWidgets.QFileDialog.getExistingDirectory(self, «Выберите папку»)

Если пользователь выберет директорию, переменной directory присвоится абсолютный путь к выбранной директории, в противном случае она будет равна None . Чтобы не выполнять код дальше, если пользователь закроет диалог, мы используем команду if directory: .

Для отображения содержимого директории нам нужно импортировать os :

import os

И получить список содержимого следующим образом:

os.listdir(path)

Для добавления элементов в listWidget мы используем метод addItem() , а для удаления всех элементов у нас есть self.listWidget.clear() .

В итоге функция browse_folder должна выглядеть так:

def browse_folder(self): self.listWidget.clear() # На случай, если в списке уже есть элементы directory = QtWidgets.QFileDialog.getExistingDirectory(self, «Выберите папку») # открыть диалог выбора директории и установить значение переменной # равной пути к выбранной директории if directory: # не продолжать выполнение, если пользователь не выбрал директорию for file_name in os.listdir(directory): # для каждого файла в директории self.listWidget.addItem(file_name) # добавить файл в listWidget

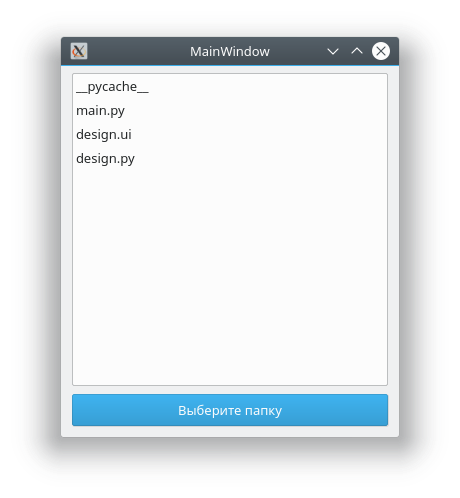

Теперь, если запустить приложение, нажать на кнопку и выбрать директорию, мы увидим:

Так выглядит весь код нашего Python GUI приложения:

import sys # sys нужен для передачи argv в QApplication import os # Отсюда нам понадобятся методы для отображения содержимого директорий from PyQt5 import QtWidgets import design # Это наш конвертированный файл дизайна class ExampleApp(QtWidgets.QMainWindow, design.Ui_MainWindow): def __init__(self): # Это здесь нужно для доступа к переменным, методам # и т.д. в файле design.py super().__init__() self.setupUi(self) # Это нужно для инициализации нашего дизайна self.btnBrowse.clicked.connect(self.browse_folder) # Выполнить функцию browse_folder # при нажатии кнопки def browse_folder(self): self.listWidget.clear() # На случай, если в списке уже есть элементы directory = QtWidgets.QFileDialog.getExistingDirectory(self, «Выберите папку») # открыть диалог выбора директории и установить значение переменной # равной пути к выбранной директории if directory: # не продолжать выполнение, если пользователь не выбрал директорию for file_name in os.listdir(directory): # для каждого файла в директории self.listWidget.addItem(file_name) # добавить файл в listWidget def main(): app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) # Новый экземпляр QApplication window = ExampleApp() # Создаём объект класса ExampleApp window.show() # Показываем окно app.exec_() # и запускаем приложение if __name__ == ‘__main__’: # Если мы запускаем файл напрямую, а не импортируем main() # то запускаем функцию main()

Это были основы использования Qt Designer и PyQt для разработки Python GUI приложения. Теперь вы можете спокойно изменять дизайн приложения и использовать команду pyuic5 без страха потерять написанный код.

Источник: tproger.ru