Программа гинденбурга что это

План Гинденбурга. Относясь отрицательно к плану Фалькенгайна, Гинденбург целью наступления армии Гальвица ставит не стремление дойти до встречи с армиями Макензена, а лишь достижение района Вышков-Тлущ (схема № 1). Цель этого маневра — выход в тыловой район 2-й русской армии, дабы заставить ее очистить Варшаву и левый берег Вислы.

Для достижения этой цели надо сначала подойти к Нареву и потом форсировать реку. Этот подход к Нареву составляет Праснышское сражение, а форсирование реки получило название сражения на р. Нареве. Для облегчения задачи Гальвица 8-я армия Шольца должна наступать своим правым флангом, направляя главный удар в полосе левого берега р. Шква. Предоставляя командующим армиями составление и разработку планов выполнения, Гинденбург оставил за собою согласование действий этих армий, но далее мы увидим, что штаб восточного германского фронта вмешался в исполнение задачи. Учитывая возможность успеха на Нареве, Гинденбург для его развития решил еще усилить армию Гальвица. для чего распорядился перевозкой 50-й рез. дивизии из состава 10-й армии и дивизии Менгеса из 9-й армии.

Крушение Гинденбурга | Взрывая историю | Discovery

План Гальвица. Для прорыва русского фронта Гальвиц наметил участок между p.p. Оржиц и Лыдыня и в соответствии с этим решением развернул части для наступления, принимая все меры для скрытности перемещений. С этого участка фронта идут ближайшие пути в район Вышков- Тлущ (схема № 1) через Пултуск.

В то же время это направление достаточно удалено от Новогеоргиевска, и получалась некоторая безопасность от флангового удара со стороны этой крепости. Наконец, избранный участок для прорыва находился недалеко от выгрузочных станций, что облегчало подготовку к наступлению. Упитывая необходимость подготовки, Гальвиц считал необходимым дать свои указания заблаговременно и 5 июля (22 июня) разослал приказ. Сущность плана Гальвица по этому приказу сводится к следующему:

а) XIII арм. корпус Ваттера (36 бтл. 296 ор.) должен наступать между р. Оржиц и линией Мхово-Щуки, имея своей дальнейшей целью атаку Рожан.

б) XVII и XI арм. корпуса (48 бтл. 496 ор.) должны наступать между линией Мхово-Щуки и линией р. Лыдыня- Опиногура, имея дальнейшую цель атаковать Пултуск XVII корпусом с севера, а XI корпусом с запада.

в) I арм. корпус должен прикрывать участок между p.p. Розога и Оржиц и своей 2-й пех. дивизией содействовать XIII корпусу.

г) XVII рез. корпус должен обеспечивать главный удар справа, а корпус Дикгута должен наблюдать за крепостью Новогеоргиевск.

д) Наступление должно начаться с утра 12 июля (29 июня), к какому времени следует закончить все подготовительные работы.

Таким образом, войскам давалась неделя для подготовки. В действительности за это время подготовку не удалось закончить, и наступление началось на день позже.

Намечаемый Гальвицем удар выполняется двумя группами. Западная группа состоит из двух корпусов, и за нею расположен резерв армии. Однако эта группа не объединена в одних руках, но сам Гальвиц взял на себя ближайшее руководство подготовительными работами, чем достигалось единство действий на главном направлении.

Катастрофа Гинденбурга («Титаник» в небе).

Восточная группа Ваттера выполняет как бы побочный удар, но она достаточно сильна для самостоятельного выполнения прорыва. Обе группы направляются по сторонам Прасныша, и сам Прасныш не является объектом действий. Этот город, лежащий как бы в котловине, не имел никакого тактического значения, но находился в узле путей на Пултуск и Цеханов.

Обращаясь к группировке сил германцев, видно, что для выполнения удара Гальвиц сосредоточил на участке в 35 км вместе с резервом армии 102 бтл. и 860 ор., а на остальном фронте армии свыше 100 км оставлено 62 бтл. и 392 ор. Приняв меры скрытности и достигнув этим некоторой внезапности удара, Гальвиц ставит русских в невозможность оказать быстрое противодействие каким-либо контр-маневром, так как для этого надо время. Не давать русским времени на перегруппировку и безостановочно развивать наступление будет лучшим способом для действий. Далее мы увидим, что этого Гальвиц не выполнил.

План Алексеева. Когда Гальвиц отдавал распоряжения о подготовке удара, по настоянию главнокомандующего Северо-Западным русским фронтом ген. Алексеева происходило совещание при штабе этого фронта. На совещании были вся ставка и главнокомандующий Юго-Западным фронтом ген. Иванов. На этом совещании, 5 июля (22 июня), Алексеев

потребовал снятия с армий фронта задачи-удерживать Варшаву и прикрывать плацдарм на левом берегу Вислы, так как ставка имела в виду дождаться возможности перехода в наступление против Германии. Материальные рессурсы не позволяли надеяться на наступление в ближайшее время, а между тем армии Северо-Западного фронта приковывались к своим участкам н лишались свободы маневра.

Более дальновидный Алексеев считал отход русских армий под давлением германцев неизбежным последствием материальной слабости и стремился получить полную свободу операций, дабы без предварительных соглашений со ставкой отводить армии назад в зависимости от обстановки. Алексеев изложил все свои соображения и поставил вопрос ребром-сохранить Варшаву или сохранить армии, нужные для продолжения борьбы. Совещание под председательством верховного главнокомандующего приняло компромиссное решение-отволить армии назад в зависимости от обстановки, но предварительно эвакуировать Варшаву. Приблизительный расчет показал, что для эвакуации Варшавы надо около трех недель и стало быть, на все это время надо было задержать отход армий, а в случае наступления германцев потребовать от войск упорного боя и больших жертв. Вряд ли Варшава стоила этого.

В результате Алексеев не добился полной оперативной свободы и направил все свое внимание к облегчению армиям этой задачи. Сначала он хотел отвести армии на переход назад с целью сократить фронт и получить возможность снять часть сил в резерв. Оказалось., что 1-я армия не имела подготовленной тыловой позиции, для постройки которой надо 3-4 недели. Тогда Алексеев дал армиям такие указания:

а) 2-я армия продолжает прикрывать Варшаву, и по окончании эвакуации города первая начинает отход (схема № 2);

б) 1-я армия обеспечивает положение 2-й армии, удерживая свое настоящее положение, и начинает отход одновременно со 2-й армией по соглашению с нею;

в) 12-я армия согласует свой отход с 1-й армией.

Этот план действий требовал от 1-й армии весьма упорной обороны, дабы удержаться на занимаемых позициях до конца эвакуации Варшавы. Ни занимаемый армией фронт, ни пассивность ее командования не отвечали поставленному требованию.

Варшава была не только политическим и административным центром, но также промышленным. Это последнее обстоятельство диктовало ее эвакуацию. А между тем рядом была крепость Новогеоргиевск с 1.000 орудий и большим

количеством боевых запасов. Принимая во внимание общий недостаток в том и другом и учитывая участь более сильных крепостей Антверпена и Намюра, казалось бы правильнее поставить попрос об эвакуации крепости. Такой вопрос Алексеев ставил, но ставка рассчитала, что она не может дать нужных 1.000 поездов, и предпочла эвакуацию Варшавы.

Алексеев предвидел, что противник не ограничится наступлением между p.p. Висла и Зап. Буг на север, а начнет также наступление через р. Нарев с севера на юг. Этому удару могли подвергнуться 12-я и 1-я армии сразу, или одна из них. Для их поддержки надо было спешно сосредоточить достаточной силы резерв.

Для достижения этой цели Алексеев приказал спешно пополнить 3-ю Туркестанскую стр. бригаду, расположенную в Белостоке (ее пополнили ополченцами), и приготовить к быстрой посадке на ст. Блоне IV арм. корпус, находившийся в резерве 2-й армии. Затем он обратился к ставке с просьбой немедленно перевести из резерва Юго-Западного фронта XXI арм. корпус, направив его в Малкин, т.-е. за стык 12-й и 1-й армий. По выполнении этого — в руках Алексеева мог быть резерв силою до 2 1/2 корпусов.

План Литвинова. Удержаться на занимаемом участке фронта до окончания эвакуации Варшавы-являлось весьма трудной задачей для 1-й армии, так как она имела менее одного батальона на километр фронта. Опасение слишком ослабить фронт при увеличении резервов заставляло ограничиваться в этом отношении минимальным, лишь бы иметь возможность снимать с позиций части для отдыха.

Таким образом не оперативный, а хозяйственный расчет руководил выводом частей в резерв армии. Упорство обороны приходилось основывать на силе позиции. Поэтому все внимание отвлекалось развитием работ по усовершенствованию окопов, искусственных препятствий и ходов сообщения.

К работам на тыловой позиции, намеченной по линии Красносельц-Подосье- Щуки — Цеханов — Плонск — Вышегрод, приступили только с утра 5 июля (22 июня), т.-е. одновременно с началом подготовки Гальвицем прорыва фронта 1-й армии. Гальвиц рассчитывал в неделю закончить подготовку, а для окончания постройки позиции требовалось не менее трех недель. Дабы корпуса знали свои участки на строящейся позиции и ознакомились с ними, Литвинов 8 июля (25 июня) отдал приказ, которым указаны пути на случай отхода, и участки для занятия войсками.

В делах штаба 1-й армии за этот период времени не удалось обнаружить даже намека на существование какого-либо плана с активными задачами или с проектом контр-маневра в случае наступления германцев на каком — либо направлении. Если

такие вопросы обсуждались, то они не оставили никакого следа. Несомненно, что недостаток боевых припасов связывал активность, но столь трудная для армии задача не должна выполняться одним пассивным отсиживанием в окопах, при чем для подпорок с тыла не было резервов. Отсутствие оперативных соображений о противодействии натиску противника соответствующим контр-маневром доказывает полную пассивность штаба армии. Литвинов мирился с этой пассивностью и не предъявлял штабу никаких оперативных требований. Заведенная работа шла, как часы, с притупляющим однообразием.

Изложенное позволяет заключить, что в штабе армии не было никакого плана для противодействия наступлению противника контр-маневром или перегруппировкой частей для выкраивания сильного резерва за угрожающим участком. Все сводилось к полной пассивности, как бы заранее подчиняясь воле противника.

Сравнение планов сторон. Фалькенгайн стремился наступлением армий Макензена с юга и армии Гальвица с севера отрезать несколько русских армий от путей отхода на восток и тем создать повторение Канн или Седана. Алексеев предвидел такой маневр противника, но связанный задачей эвакуировать Варшаву, старался подготовить на вероятных путях германского наступления сильные резервы с целью задерживать натиск противника для выигрыша времени, нужного для этой эвакуации. Гинденбург не считал план Фалькенгайна правильным и ограничивал наступление Гальвица ближайшей задачей.

Гальвиц правильно решил поставленную ему задачу, и для прорыва русского фронта сосредоточил превосходные силы с большим числом орудий. Литвинов ограничился пассивной обороной и полагал, что его противник также будет оставаться пассивным. Ни Литвинов, ни его штаб не учитывают присутствие крепости Новогеоргиевска и не пользуются ею для ослабления сил перед ее фронтом, дабы этим получить активный резерв и тем создать себе возможность организовать противодействие удару противника.

Таков был стратегический и оперативный фон, на котором разыгрывалось Праснышское сражение. Оно может служить примером чисто пассивной обороны. Автор попытается показать на этом примере все невыгоды пассивного способа действий. Вместе с тем в этом сражении с большой рельефностью выявляется действие артиллерии, как фактора, способствующего тактическому успеху.

Источник: www.grwar.ru

Дьявол и импозантная посредственность: как Пауль фон Гинденбург открыл дорогу Гитлеру

В начале апреля 1932 года, девяносто лет назад, рейхспрезидентом Германии во второй раз был избран Пауль фон Гинденбург. Знаменитый полководец Первой мировой войны, генерал-фельдмаршал, бывший главнокомандующий на Восточном фронте и начальник Генерального штаба, по сути дела, военный диктатор при кайзере Вильгельме II. Кумир буржуа, бывших и действующих офицеров, государственников и всех, кто ностальгировал по рухнувшему в 1918 году Второму рейху. Его прозвищем было «Старый Господин», он олицетворял преемственность, порядочность, надежность и традиционные ценности.

Родившийся в 1847 году Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург, дальний потомок мелкого средневекового суверена, Генриха IV, графа Вальдека и великого религиозного реформатора Мартина Лютера, был порядочным человеком в духе своего времени, — не столько XIX, сколько ХХ века — и своей военно-дворянской касты. Тем не менее это ни от чего не спасло. Его избрание стало преддверием того, что в 1933 году рейхсканцлером, то есть премьер-министром, стал Гитлер, Гинденбург сам вручил ему власть. За день до смерти Гинденбурга, первого августа 1934-го, Гитлер отменил «Старого Господина», подписав указ об упразднении поста рейхспрезидента. Когда тот умер, Гитлер назначил себя фюрером — вождем.

Все это в очередной раз подтвердило, что благими намерениями вымощена дорога в ад. А также немалую опасность того обстоятельства, когда в нужное время в нужном месте оказывается лишенный выдающихся способностей, незначительный, но вызывающий всеобщие симпатии и уважение человек — и делает головокружительную карьеру.

Пауль фон Гинденбург родился и вырос в Восточной Пруссии, краю небогатых, властных, верных долгу и кайзеру, железной рукой управлявших своими крестьянами помещиков. Они были воплощением военно-служивого извода «прусского духа», идеала верной и честной службы. Оборотной стороной этого была малая внутренняя гибкость и изрядная жестокость. Гинденбург пошел по военной стезе, сражался в австро-прусской и франко-прусской войнах и дослужился до генерала. В 1911-м он вышел в отставку.

Когда началась Первая мировая, он снова попросился на службу и очень кстати оказался под рукой у Генерального штаба. Дела на Восточном фронте обстояли из рук вон плохо, русские ворвались в Восточную Пруссию и побеждали, немецкое командование паниковало и собиралось отступать. Молодые и перспективные немецкие генералы были заняты во Франции.

Получивший командование Гинденбург отправился спасать положение на Востоке в давно отмененной форме старого образца — другой у него не было. На счастье его и Рейха, начальником штаба к нему назначили Эриха Людендорфа, офицера выдающихся способностей, героя штурма Льежа. Людендорф, без малого, был военным гением — и крайне неуравновешенным человеком. Вместе они составили идеальную пару. Казавшийся воплощением старогерманских добродетелей, уравновешенный и величественный Гинденбург стал ее благообразным лицом, а его заместитель Людендорф — беспокойной душой и острым разумом.

Они побеждали, но выиграть войну не могли, измученная потерями и лишениями Германия рухнула. После смуты, когда вполне реальной казалась советизация Рейха, пришло время восстановления традиционных ценностей. В 1925-м Гинденбург в первый раз был избран рейхспрезидентом. Незадолго до этого, отсидев меньше года из причитавшихся ему пяти лет, вышел на свободу Гитлер, получивший срок за попытку вооруженного переворота, мюнхенский «пивной путч».

В жизни Адольфа Гитлера есть куда более интересные вещи, чем его отношения со «Старым Господином». Гинденбург был монументальной, производившей впечатление исключительной надежности посредственностью. Он банален, а Гитлер до сих пор ставит исследователей в тупик. Адольф Гитлер стал воплощением абсолютного зла.

Еще из него пытались сделать карикатуру Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург. Но и то и другое бьет мимо цели.

Жил да был маленький человечек, художник-неудачник, самоучка, полное ничтожество. Нечто мистическое в нем проявилось разве что во время войны, среди его однополчан было в ходу выражение «счастье Гитлера». Он был исполнителен и храбр, много раз мог погибнуть, но смерть его обходила.

Затем в нем проснулся недюжинный ораторский дар: речи Гитлера заводили толпу, историки пишут, что этого совершенно не передает кинохроника.

Он начал подчинять себе людей, оказалось, что у него есть способности политика и военного стратега. Все это сочеталось с бредовыми убеждениями: будучи умноженными на безграничную власть, они превратили Гитлера в источник и олицетворение зла. А еще он воплощал в себе крайне правую, националистическую, отвергавшую прежнюю жизнь революцию. Гитлер перечеркнул всю прусскую традицию германской государственности, с ее культом служения, добропорядочности и чести. Дверь во власть перед ним распахнул олицетворявший эти ценности Гинденбург.

Когда Гинденбург сделал Гитлера рейхсканцлером, «Старому Господину» было 86 лет, и он не мог сопротивляться политической интриге, в которой участвовал и его бездарный, корыстолюбивый сын. Гитлер угрожал скандалом: Гинденбург был косвенно замешан в связанной с земельной собственностью коррупционной схеме. Политическое положение в Германии было сложным, и Гитлер, с его НСДАП, казались меньшей опасностью: «Они сломают шею коммунистам, а затем мы от них избавимся. »

В самом деле, что могла сделать партия экстремистов и крикунов в стране старой европейской культуры, где существовали давняя монархическая традиция, работающий парламент и мощная социал-демократия? Но вскоре выяснилось, что, взяв в свои руки государственный аппарат, экстремисты и крикуны могут все.

А еще здесь заключен важный, имеющий значение для настоящего и будущего урок.

Нельзя остановить поднимающуюся революционную волну — красную или белую, коммунистическую или фашистскую, прогрессивную или же варварскую, какую угодно! — опираясь на ценности прошлого, апеллируя к тому, что из сегодняшнего времени кажется «золотым веком». Для этого нужна такая же мощная, способная воодушевить людей идея. В противном случае с защитниками традиционных ценностей случится то, что произошло с отечественными сторонниками «белого дела» или с германскими противниками Адольфа Гитлера.

На иллюстрации: Гинденбург (слева) и Эрих Людендорф в штабе во время Первой мировой войны.

Источник: portal-kultura.ru

Роль Гинденбурга в поражении Германии

В первой половине XX века Пауль фон Гинденбург был самым популярным человеком в Германии. За свою долгую жизнь он успел «кровью и потом» объединить немцев, сделаться героем нации во время Первой Мировой и стать символом некогда сильной Германии. Однако не всё так однозначно, и у любой медали есть своя тёмная сторона.

Во время Первой мировой войны огромную популярность приобрёл тандем Гинденбург-Людендорф. С 26 августа 1914 года по 29 августа 1916 года генерал-полковник Пауль фон Гинденбург прошёл путь от командующего 9-й армией до начальника Большого Генерального штаба. На всём этом карьерном продвижении его всегда сопровождал Эрих Людендорф.

А начиная с июля 1917 они фактически установили военную диктатуру. До самого конца войны данный дуумвират был надеждой Германии. Вплоть до провала весеннего наступления у немцев оставались шансы на победу.

Гинденбург, Вильгельм II, Людендорф

Конечно, во время своего фактического правления Германией дуумвират совершил ряд ошибок, приведших к Версальскому миру. Однако свою лепту в поражение Германии они внесли ещё до августа 1916. Довольно известен их конфликт с тогдашним начальником Большого Генерального штаба. Именно герои Танненберга стали причиной падения Эриха фон Фалькенгайна.

Эрих фон Фалькенгайн (1861 — 1922)

Но перед тем, как перейти к сути конфликта, необходимо сказать пару слов о предшественнике Гинденбурга. Эрих фон Фалькенгайн был выходцем из дворянской семьи, окончил Берлинскую Военную Академию, и на протяжении долгих лет службы достиг в 1913 году должности прусского военного министра. На этой должности он провёл ряд мероприятий, направленных на подготовку Германии к войне согласно плану Шлиффена.

31 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, за последнюю вступилась Россия. 1 августа к Австро-Венгрии присоединилась Германия, объявив при этом войну Франции и вторгнувшись в Бельгию и Люксембургу. За Бельгию вступилась Англия, и таким образом началась Первая Мировая война.

Германская армия строго следовало плану Шлиффена, и до начала осени 1914 года всё шло хорошо. Но 12 сентября немцы потерпели сокрушительное поражение на Марне. Это поражение оказало решающее влияние на весь ход войны. Провал плана Шлиффена вызвало суматоху в Генеральном штабе, а его начальник Мольтке-младший впал в отчаяние и не смог принять адекватных решений.

Во всей этой панике Вильгельм II нашёл спасителя в лице прусского военного министра. И 14 сентября генерал-лейтенант Эрих фон Фалькенгайн стал временно исполняющим обязанности начальника Генерального штаба (временно, чтобы не афишировать стратегический провал), а 3 ноября его уже официально назначили на эту должность с сохранением министерского портфеля (до января 1915).

план Шлиффена

На своём посту Фалькенгайн зарекомендовал себя как талантливый, но осторожный стратег. За время своей работы он смог стабилизировать фронт на Западе в 1914-м («Бег к морю» хоть и обернулся провалом, но в условиях тогдашней суматохи в штабе стабилизация фронта была приемлемым результатом), разработал Горлицкий прорыв, успешно провёл Сербскую кампанию и отразил Шампаньское наступление Антанты. (также он стал автором Верденской битвы, являющимся одним из крупных поражений для Германии, но, справедливости ради, многие военачальники за время своей работы совершают грубые ошибки).

Однако военная элита с первых дней недоброжелательно отнеслась к новому командующему. Многие генералы считали его выскочкой, так как он был младше их и по возрасту, и по чину. А сохранение министерского поста вызвало обеспокоенность у канцлера, который не хотел терять своего влияния в правительстве. Таким образом, с самого начала против Фалькенгайна стали плестись интриги по его смещению. Возглавили же оппозицию к начальнику Генерального штаба герои Танненберга.

Именно Людендорф автор всех успешных и провальных операций данного дуумвирата

Нужно сказать, что неприязнь Гинденбурга к Фалькенгайну была вызвана не только вышеизложенными причинами, но и различием в плане дальнейшего видения войны. Если первый хотел «поставить на колени» русских, то второй считал главным выбить «лучший меч Англии на континенте». Также начальник Генштаба считал концепцию Людендорфа о военной экономики губительной, а политику относительно оккупированных восточных территорий неуместной. «А завязка этим путем связей с частью балтийского населения немецкой крови имела своим скорым последствием нежелательное внесение чувств на оперативные весы данных» (из воспоминаний Фалькенгайна).

Поэтому ещё в октябре 1914 года Фалькенгайн, чтобы разрушить данный тандем, перевёл Людендорфа в штаб Южной армии. Но Гинденбург не хотел терять своего начальника штаба, поэтому он опротестовал данное решение в письме кайзеру. В итоге помощника вернули, а Гинденбурга назначили Главнокомандующим на Востоке (Обер Ост) с последующим присвоением звания генерал-фельдмаршала. Данная попытка разрушить дуумвират только усугубило их отношения.

Можно сказать, что их разногласия стали одним из факторов, приведших к провалу «Бега к морю» и Лодзинского наступления. Именно эти неудачные операции стали причиной застоя германского наступления на обоих фронтах. И чтобы лучше понять последствия, необходимо детальней рассмотреть данные операции.

После сентябрьского поражения на Марне германские войска 18 октября 1914 года начали наступление на Изере. На данном участке находились остатки бельгийской армии, успевшие отступить после падения Антверпена. Поскольку бельгийцы были уставшими, подавленными и без снаряжения, то решительная атака могла окончательно их уничтожить.

Тем самым немцы смогли бы выйти к Французской Валлонии и, нарушив взаимодействие английского экспедиционного корпуса с французской армией, продолжить своё вторжение во Францию. Но после того, как «вторжение захлебнулось в иле Изера» (бельгийцы затопили территорию вплоть до Дискмёйде), Германский генштаб начал наступление на Ипр. Хоть и операция началась 21 октября, лишь с 26 октября данное направление стало главным. Продлившись до 12 ноября, данное сражение окончилось неудачей. По итогу этих битв немцы не смогли развить своё дальнейшее наступление, что привело к последующей позиционной войне и падению морального духа Германии. (Во время «Бега к морю» погиб цвет германский молодёжи — Ипрская «детская» бойня).

Сражение на реке Изер и сражение под Ипром (18.10 — 30.10 и 21.10 — 12.11.1914 г.)

В своих мемуарах Фалькенгайн назвал причину провала Изерской операции и последующее поражение на Ипре в не хватке сил «после того, как все резервы как живой силы, так и снарядов были потрачены для Восточного фронта».

Ведь параллельно боям на западном фронте Главнокомандующий на Востоке замыслил масштабное Лодзинское наступление. 3 ноября Гинденбург поставил в известность верховное командование о намеченной операции, а уже 11 ноября 1914 года началось наступление на левом берегу Вислы.

Лодзинская операция (11 – 24 ноября 1914 г.)

Полностью поглощенный боями на западе начальник Генштаба всячески препятствовал каким-либо крупным операциям на востоке. В своей книге Макс Гофман (ближайший соратник Людендорфа) приводит ряд примеров подобных препятствий:

· «Генерал Людендорф, вернувшись из Берлина, рассказывал тогда, что Фалькенгайн эту просьбу отклонил, сказав, что войска ему нужны под Ипром»;

· «Генерал Людендорф вновь обратился к Верховному командованию, представил выгоды намеченной операции и просил Фалькенгайна, под условием прекращения боев под Ипром, о присылке подкреплений на Восточный фронт. Подкрепления были нам обещаны, но сколько и когда – об этом нам ничего сразу не было сказано. Как ни желательно было бы выждать до прибытия обещанных сил, чтобы нанести решительный и полновесный удар, все же медлить более было нельзя»;

· «С начала декабря к нам с запада начали поступать наконец обещанные подкрепления. Введены они были, к сожалению, не сразу, а по частям, по мере прибытия».

И нужно сказать, что скептицизм начальника Генштаба по поводу наступления был аргументирован:

«В особенности, пришлось отклонить поддержаноое командованием 9-й армии требование австро-венгерского главного командования о переброске приблизительно 30 дивизий с запада на восток. Такая передача сделала бы положение на западе безнадёжным».

Лодзинская операция (11 – 24 ноября 1914 г.)

«Смело задуманная, превосходно подготовленная и стремительно проведённая операция на левом берегу Вислы, в которой вскоре смогли принять участие и первые эшелоны прибывающих с запада войсковых соединений, имела вначале блестящий успех. Последний временно ввел в заблуждение даже таких опытных начальников, как те, которые находились в штабе Восточного фронта», — написал Фалькенгайн в своих воспоминаниях о Лодзинской операции. На самом деле это был крупный провал, едва не стоившим германским войскам реваншем за разгром армии Самсонова.

К началу 1915 году всяческое наступление на западе было прекращено, и верховное командование вынуждено было перенести своё внимание на восток.

2-е Мазурское сражение (7 — 26 февраля 1915 г.)

В январе 1915 года Обер Ост смог пролоббировать наступление около Мазурских озёр. Стратегической целью данной операции было ослабление нажима России в Карпатах. В качестве подкрепления начальник Генштаба выделил 4 сформированных корпуса, предназначенных для действий на западе.

Начавшиеся 7 февраля боевые действия по началу имели хороший успех, но уже к 26 февраля наступление захлебнулось. И Фалькенгайн, против воли Гинденбурга, прекратил наступление. По итогу немцы смогли вернуть утерянные территории в Восточной Пруссии, но не добились основных стратегических задач.

Наоборот, после взятие русскими Перемышля, ситуация стала критической. Ведь риск вторжения России в Венгрию, высадка в Галлиополи, неоконченная Сербская кампания, а также неясное положение Болгарии, Румынии и Италии – создавали угрозу поражения в войне. Несмотря на желание Главнокомандующего на Востоке продолжить наступление на севере, Фалькенгайн справедливо решил, что выйти из кризиса можно только наступлением на Юго-востоке (Галицийская операция или Горлицкий прорыв).

Переломной же точкой в отношении двух военачальников стал август 1915-го. 13 июля согласно плану Генерального штаба фронт Главнокомандующего на Востоке должен был форсировать реку Нарев с севера. Параллельно с юга армия генерал-фельдмаршала Макензена должна была перейти Буг. Таким образом, значительная часть русской армии была бы окружена в районе Польши. Но благодаря упорству солдат, верным решениям командования и несогласованности немцев русские смогли выйти из западни и перегруппировать войска.

Хоть и территория Польши полностью отошла Центральным державам, намеченная цель не была достигнута. Ещё 13 августа Обер Ост требовал от ставки усилить его левое крыло:

«Поэтому ещё раз я настоятельно ходатайствую об усилении моего левого крыла, чтобы, по обстоятельствам, или действовать наступательно, или, по крайней мере, удержать за собой до сих пор занятую территорию. Я подчёркиваю ещё раз, что в наступлении моего левого крыла против тыла и сообщений противника я вижу единственную возможность его уничтожения».

На что начальник Генерального штаба в ответном письме того же дня написал:

«Но верховное командование не располагало для этого никакими силами, а ваше превосходительство считали применение немецкой армии в Курляндии более необходимым. Это высказывается не суждение, а только отмечается факт».

Тем самым он упрекнул Людендорфа в нерациональном использовании имеющихся сил. Впоследствии Фалькенгайн согласился с доводом оппонента, но в любом случае тон писем Гинденбурга является грубым нарушением субординации.

Вильгельм II и высшее офицерство Германской империи

Несмотря на свою непопулярность в военных кругах, Фалькенгайн продержался на посту начальника Большого Генерального штаба почти 2 года. И связано это с личной симпатией Вильгельма II к своему военному министру. В основном такое отношение к нему было вызвано минимальным вмешательством Фалькенгайна в политику, что позволяло кайзеру сохранить свою значимость в Германии. Поэтому ещё в январе 1915 кайзер пригрозил отдать Гинденбурга и его помощника под суд, когда последний шантажировал своей отставкой.

Но всё же император делал попытки примирить соперников, вручая им внеочередные звание и медали. Например, 20 января он повысил Фалькенгайна до звания генерал от инфантерии, а также освободил от министерского портфеля (данный пост занял его сторонник), а 23 февраля Людендорф получил дубовые ветви к медали Pour le Mérite. Однако все попытки урегулировать конфликт окончились неудачей.

В результате ситуация стала таковой, что любая неудача Фалькенгайна стоила бы ему должности. И надо сказать, что до июня 1916 года положение было стабильным.

4 июня 1916 после массированного артобстрела русские войска перешли в активное наступление на Австро-Венгерском фронте в районе восточнее Луцка, у Тернополя, а также севернее Днестра.

Источник: dzen.ru

Как катастрофа дирижабля «Гинденбург» поставила крест на эпохе гигантских летательных аппаратов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Отписаться можно в любой момент.

Сейчас сложно представить, что всего столетие тому назад люди совершали межконтинентальные путешествия на дирижаблях. Они были настолько очарованы гигантскими воздухоплавательными кораблями, что всем казалось — за ними большое будущее. Но страшная катастрофа, случившаяся с немецким дирижаблем «Гинденбург» в 1937 году в небе над Нью-Джерси, поставила жирный крест на эпохе летательных аппаратов, наполненных водородом.

Гигантские воздушные корабли, которые начали строить в Германии 1930-х годах, могли совершать беспосадочные полёты протяженностью от 10 000 до 15 000 километров. Полезная нагрузка при этом составляла до 90 тонн (полный вес около 200 тонн). По сравнению с самолётами дирижабли обладали рядом преимуществ: во-первых, они могли надолго зависать в воздухе над определёнными районами и при этом не расходовать горючее; во-вторых, они были популярны своей комфортабельностью. На борту такого великана пассажирам можно было и пообедать в настоящем ресторане, и на протяжении всего путешествия жить в отдельных каютах.

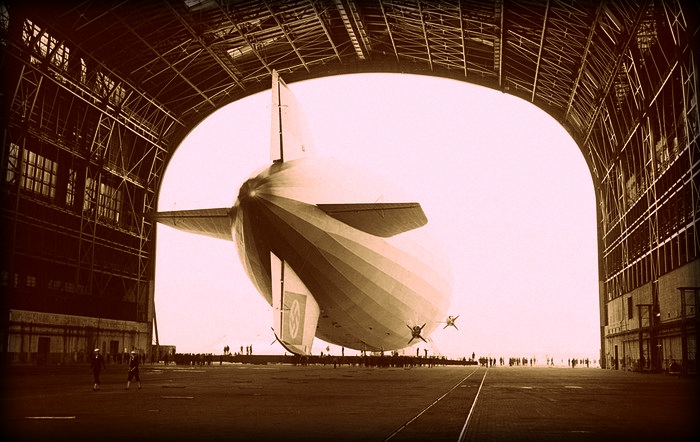

Дирижабль «Гинденбург»

Однако в конструкциях таких воздушных гигантов был и огромный минус. Как известно, оболочка классического дирижабля наполнялась недорогим и простым в производстве водородом, который был легче воздуха и, который был очень взрывоопасен. Невзирая на то, что в конце 20-х годов был найден безопасный аналог водорода в виде газа гелия, некоторые европейские страны, строя дирижабли, на свой страх и риск, вынуждены были полагаться только на водород, который становился причиной многих катастроф. А все потому, что Соединенные Штаты, будучи на тот момент единственными производителями гелия, наложили запрет на экспорт этого газа нацистской Германии и её союзникам.

Дирижабль «Гинденбург».

Германия при этом, будучи абсолютным лидером дирижаблестроения не очень-то переживала из-за отсутствия гелия, так как немцы очень щепетильно относились к необходимым мерам безопасности. Но потерпев крушение в 1937-м, именно немецкий «Гинденбург», полностью зачеркнул будущее пассажирских дирижаблей.

«Гинденбург» — гордость фюрера

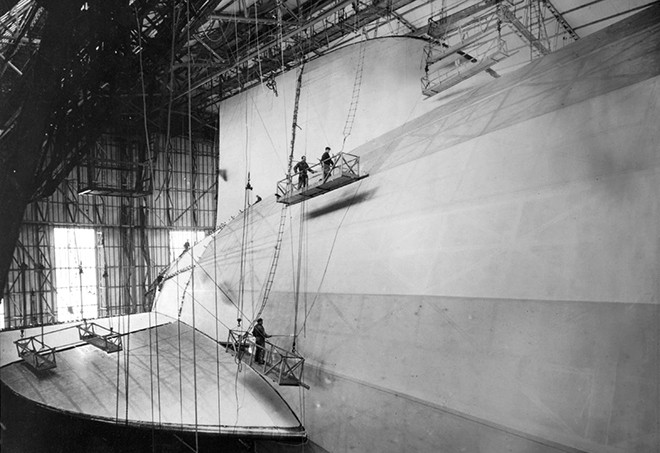

На постройку жесткого дирижабля LZ 129, впоследствии названного «Гинденбург», ушло около пяти лет. Его каркас, собранный из легкого прочного сплава алюминия, меди и магния, сверху был обтянут прочной тканью. На то время он являлся крупнейшим воздушным судном, имевшим длину — 245 метров (что всего на 24 метра короче «Титаника»), диаметр — 41,2 метра, объём водорода в баллонах -200 000 м3. Гигант был оснащён четырьмя дизельными двигателями, для работы которых использовалось 60 тонн топлива. С такими техническими характеристиками «Гинденбург» мог развивать скорость до 135 км/ч, а также поднимать в воздух до 100 тонн полезной нагрузки и 100 пассажиров.

«Гинденбург» — гордость фюрера.

«Гинденбург» без преувеличения, называли не только самым крупным пассажирским дирижаблем в мире, он был настоящим шедевром инженерной мысли и одновременно с этим — мощным символом пропаганды Третьего Рейха и гордостью Адольфа Гитлера. В довоенное время нацисты Германии рассматривали дирижабли как важное средство пропаганды за рубежом, сделав их своей визитной карточкой. Свой первый пробный полет «Гинденбург» сделал 4 марта 1936 года, а уже в мае гигантский корабль совершил свой первый трансатлантический перелет в Америку.

«Гинденбург». Ресторан.

Роскошь «Гинденбурга» — для богачей

Нужно отметить, что такой перелет на «Гинденбурге» в одну сторону стоил на то время огромных денег — 400 долларов (по нынешним меркам это около 7000 долларов). Поэтому не сложно догадаться, что его пассажирами были очень состоятельные люди: политики, спортсмены, артисты и крупные промышленники и банкиры.

«Гинденбург». Зона отдыха.

По этой причине пассажирам старались создать на борту максимальные удобства. По сути — это был летающий роскошный дворец, с высокой степенью комфортабельности. В ресторане лучшие повара Германии готовили изысканные блюда для пассажиров, путешествующих из Европы в Америку. При сервировке использовалась только позолоченная посуда. В баре подавали фирменный коктейль «Гинденбург».

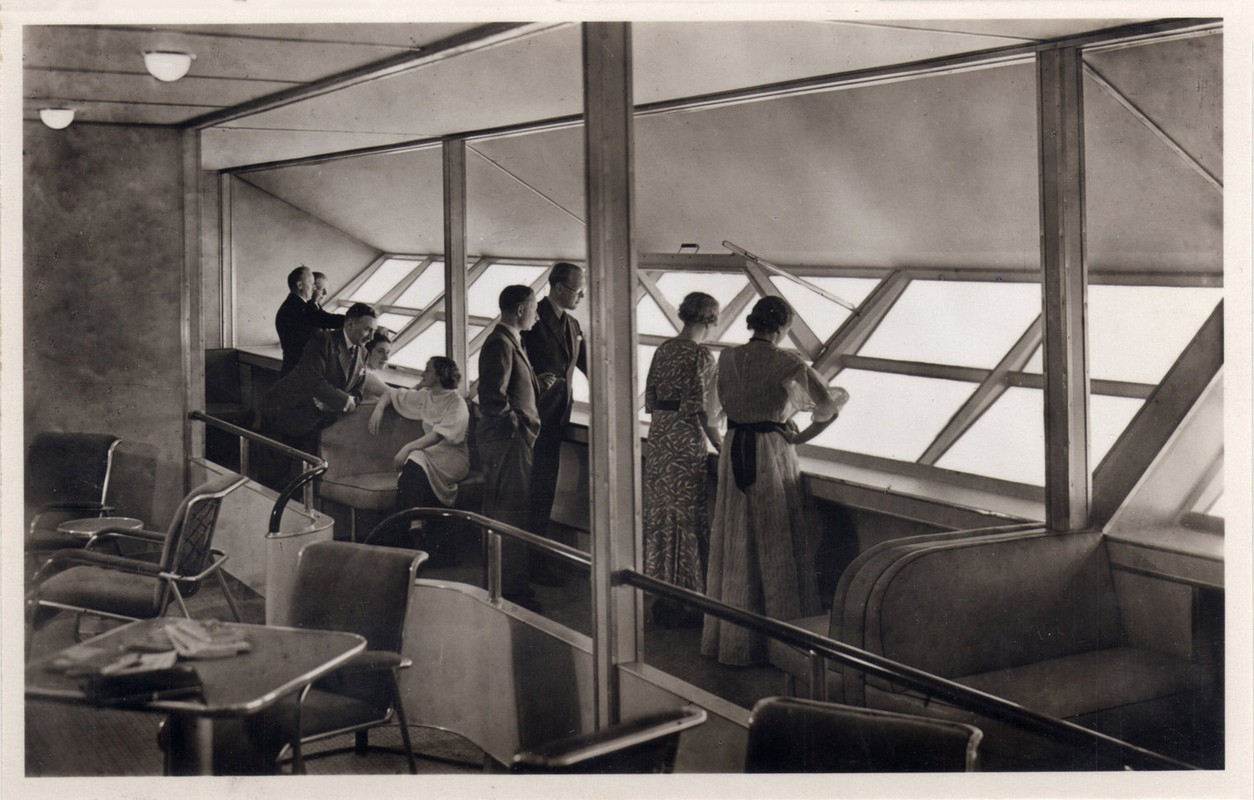

«Гинденбург». Обзор из окон Дирижабля.

В распоряжении пассажиров на верхней палубе дирижабля был не только ресторан, но и читальный зал, отдельная зона отдыха и музыкальный салон. Излюбленным местом пассажиров было помещение в куполе дирижабля, оборудованном для обзора. На нижней палубе была даже специальная комната для курения, представлявшая собой герметичную капсулу с мощной системой вентиляции.

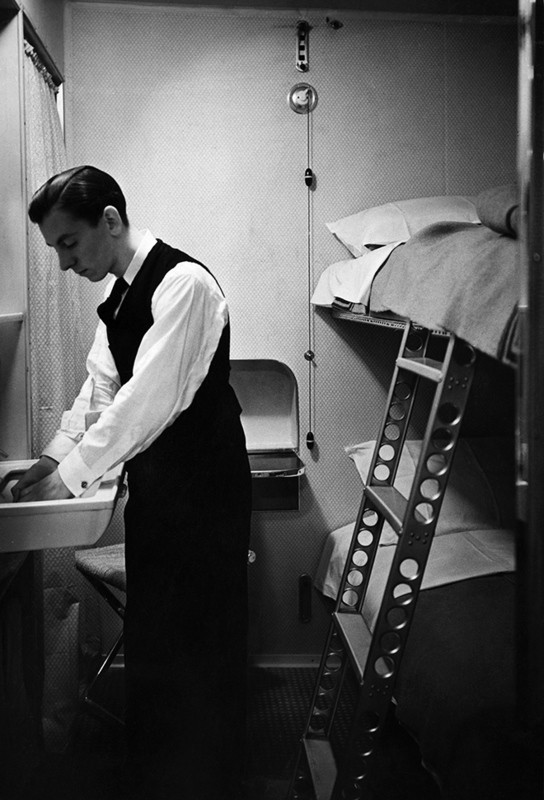

«Гинденбург». Отдельные 2-х местные каюты.

Каждая каюта была площадью три квадратных метра и оснащена двумя кроватями, пластиковым умывальником, небольшим встроенным шкафчиком и откидным столиком. Окон и индивидуальных туалетов не было.

План размещения кают на «Гинденбурге».

Система безопасности на «Гинденбурге»

На «Гинденбурге» очень пристальное внимание уделялось мерам безопасности. До крушения в мае 1937-го дирижабль совершил 11 трансконтинентальных перелётов с пассажирами на борту. При этом ни разу не возникало аварийных ситуаций, благодаря слаженной работе команды, которая была строго проинструктирована и экипирована антистатистической одеждой и обувью на специальной подошве. Но самое важное — во избежание возгорания водорода, перед посадкой у всех, не исключая самых высокопоставленных пассажиров, производилось изъятие зажигалок, спичек, даже электрических фонариков.

Последний полёт дирижабля

«Гинденбург» отправился в последний полёт вечером 3 мая 1937 года из Германии в Америку, с 97-ю пассажирами и членами экипажа на борту. Управлял кораблём 46-летний капитан Макс Прусс, ветеран Первой мировой войны.

«Гинденбург». 6 мая 1937 года пролёт над Нью-Йорком.

6 мая 1937 года во второй половине дня, когда «Гинденбург» величаво проплывал над Манхэттеном, все пассажиры собрались у обзорных окон. А репортеры и фотографы расположились на самом высоком здании в Нью-Йорке, чтобы не пропустить потрясающего зрелища. Демонстрируя дирижабль американцам, капитан на несколько минут подвел его к смотровой площадке, после чего медленно последовал в сторону авиабазы Лейкхерст, расположенной в 100 километрах.

Однако грозовой фронт вынудил капитана отложить приземление, и дирижабль ещё пару часов кружил в воздухе над авиабазой. Лишь в восьмом часу вечера, получив разрешение на посадку, Прусс дал приказ сбросить причальные канаты. Все это время внизу огромная толпа ожидала спуска «Гинденбурга», чтобы приветствовать прибывших из-за океана. Когда были сброшены наконец-то причальные концы, популярнейший журналист Герберт Моррисон начал свой радиорепортаж о благополучном прибытии дирижабля.

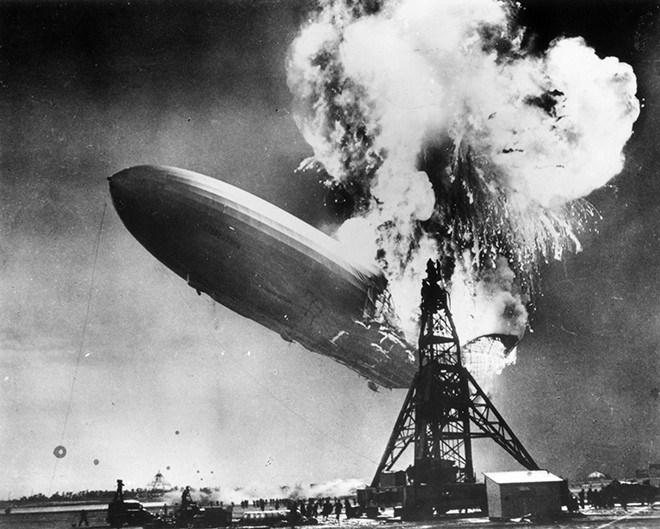

Снимок «Гинденбурга», охваченного пламенем, произвел шокирующий эффект на общество.

Однако за несколько минут до начала высадки пассажиров в газовом отсеке произошло возгорание и раздался чудовищной силы взрыв — огонь стремительно переметнулся в носовую часть дирижабля. Через 34 секунды он рухнул на землю и от гигантского корабля остался только остов из искореженного металла. Люди внизу, ставшие свидетелями ужасной катастрофы, застыли от ужаса.

36 человек на борту мгновенно стали жертвами пламени. Над посадочной полосой неслись душераздирающие крики погибающих людей, запахло горелым мясом. Встречающие на земле кинулись врассыпную. Фоторепортер Сэм Шир успел сделать всего один кадр, который впоследствии печатали во всех газетах и журналах мира. Кинорепортеры успели также заснять момент взрыва и крушения на киноленту.

Это было нечто такое, чего люди никогда ещё не видели — ужасная катастрофа, снятая на камеры именно в момент, когда она происходила.

Каркас «Гинденбурга» на месте крушения.

К счастью, погибли не все. В катастрофе из 97 человек выжили 62, в том числе и капитан. Погибли 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один служащий базы, находившийся на земле.

Причина катастрофы. Расследование

Как же так могло случиться, что гарантированная безопасность привела к внезапной трагедии? По официальной версии, причиной крушения стала утечка водорода в результате взрыва с последующим его возгоранием. Первым предположением комиссии, расследовавшей это дело, был умышленный саботаж. Дирижабль могли уничтожить именно как символ Третьего рейха.

Но затем вероятность саботажа решительно отмели и дело о взрыве корабля закрыли, несмотря на громкие протесты прессы и общественности. Потому как Германия не могла также допустить, чтобы эта трагедия вызвала во всем мире недоверие к совершенству немецкой техники.

Прошло еще тридцать четыре года, прежде чем пролился свет на эту историю. В своих мемуарах Майкл Макдональд Муни, обращаясь к гибели корабля, подробно описал, как молодой антифашист Эрих Спель спланировал и осуществил взрыв с помощью часового механизма, заложенного при взлете. Он был техником по сборке самолетов и сам погиб при пожаре. Спель не мог предположить, что из-за грозы задержится посадка.

Выжившие члены экипажа «Гинденбурга».

P.S.

К сожалению, это было не единственное крушение. Согласно статистики в 1922 году взорвался итальянский дирижабль «Рома», в результате чего погибло 34 человека. В 1923 году на борту французского дирижабля «Диксмюд» погибло 52 человека. В 1930 году, упал и взорвался британский дирижабль R101, в результате катастрофы погибло 48 человек, включая министра авиации Великобритании.

В 1933-м американский военный дирижабль-авианосец «Акрон» потерпел крушение у берегов США: из 76 членов команды уцелели лишь трое, что стало самой крупной катастрофой. Однако крушение немецкого «Гинденбурга» в 1937-м быстро затмило гибель «Акрона» — потому, как стало одним из первых крушений, произошедших в прямом эфире.

Пожар на «Гинденбурге».

Сразу после трагедии, постигшей корабль, Германия прекратила все пассажирские полеты дирижаблей, а также их проектирование. В 1940 году два других пассажирских воздушных корабля — «Граф Цеппелин» и «Граф Цеппелин II» — были разобраны, а их дюралюминиевые каркасы были отправлены на переплавку. Вот так гибель «Гинденбурга» стала началом конца эры дирижаблей.

Разумеется, что крушения случались и с самолётами, и даже чаще, чем с дирижаблями. История школьницы, которая упала в джунгли с высоты 3200 метров и выжила, произошла именно после аварии самолёта.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Гибель дирижабля «Гинденбург» в 15 фотографиях

Строительство дирижабля под кодовым названием LZ 129 началось в Германии в 1931 году — еще до прихода Гитлера к власти — и заняло почти пять лет. Конструктивно это был так называемый жесткий дирижабль — наиболее распространенный тип эпохи пассажирского дирижаблестроения. Каркас из дюралюминия Дюралюминий — легкий прочный сплав алюминия с медью и магнием. был обтянут тканью, а внутри размещены замкнутые камеры с газом. Жесткие дирижабли были огромного размера: в противном случае подъемная сила получалась очень маленькой.

2

Первый полет LZ 129 состоялся 4 марта 1936 года. На тот момент это был самый крупный пассажирский дирижабль в мире. Поначалу его хотели назвать в честь фюрера, но Гитлер был против: любая неприятность с машиной могла нанести урон его имиджу.

Тогда дирижаблю дали имя «Гинденбург» — в честь Пауля фон Гинденбурга, с 1925 года занимавшего пост рейхспрезидента Рейхспрезидент — глава германского государства в Веймарской республике и Третьем рейхе с 1919 по 1945 год. Германии. Именно он в 1933-м назначил Адольфа Гитлера канцлером, однако после смерти Гинденбурга в 1934-м Гитлер отменил пост рейхспрезидента и принял все полномочия главы государства.

3

«Гинденбург» имел 245 метров в длину и был лишь на 24 метра короче «Титаника». Четыре мощных двигателя позволяли ему развивать скорость — то есть он был быстрее пассажирских поездов того времени. На борту дирижабля могли находиться 100 человек, а всего он был способен поднять в воздух около 100 тонн груза, из которых 60 тонн приходилось на запас топлива.

4

Трансатлантический перелет на «Гинденбурге» в одну сторону стоил для середины 1930-х огромных денег — 400 долларов (что в ценах 2017 года составляет почти 7000 долларов), поэтому основными пассажирами «Гинденбурга» были политики, спортсмены, артисты и крупные промышленники. Пассажирам на борту старались создать максимальные удобства. Первоначально «Гинденбург» был даже оснащен сверхлегким алюминиевым пианино, однако впоследствии его, как и некоторые другие элементы оформления, убрали, чтобы избавиться от лишнего веса и добавить несколько пассажирских кают. За все время эксплуатации дирижабль пережил ряд переделок, однако прогулочная палуба с большими окнами оставалась неизменной. Ее, кстати, можно увидеть в третьей части «Индианы Джонса», в которой отец и сын Джонс пытаются бежать из Германии на дирижабле.

5

В отличие от ряда других немецких дирижаблей, пассажирские каюты «Гинденбурга» находились не в гондоле Гондола — помещение для людей в аэростате или дирижабле. , а в нижней части основного корпуса. Каждая каюта была площадью три квадратных метра и оснащена двумя кроватями, пластиковым умывальником, небольшим встроенным шкафчиком и откидным столиком. Окон и туалетов не было.

6

В первой трети XX века Германия была абсолютным лидером дирижаблестроения. Придя к власти, нацисты рассматривали дирижабли как важное средство пропаганды за рубежом, сделав их своей визитной карточкой. С этой точки зрения полеты в Северную Америку считались особенно важными. Всего через два месяца после испытательного полета, 6 мая 1936 года, «Гинденбург» совершил свой первый перелет в США по маршруту Франкфурт — авиабаза Лейкхёрст (Нью-Джерси). Полет занял 61 час 40 минут: в Лейкхёрст, пролетев по пути над Нью-Йорком, «Гинденбург» прибыл 9 мая.

7

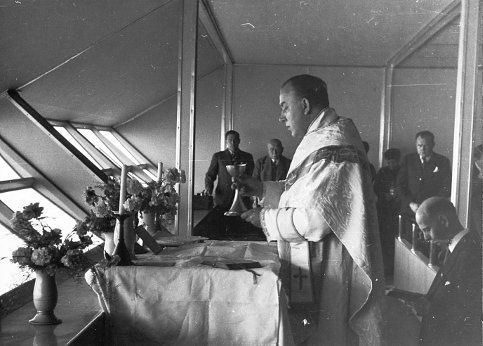

Во время первого трансатлантического полета на борту «Гинденбурга» было множество знаменитостей. Среди них был и католический миссионер Пауль Шульте, известный как Летающий Священник. Во время Первой мировой он служил боевым летчиком, а затем стал миссионером в Африке, добираясь в труднодоступные районы на самолете. Перед полетом «Гинденбурга» Шульте лично просил папского одобрения на служение первой в мире «воздушной мессы» и, получив его, провел службу в среду, 6 мая 1936 года, когда дирижабль был над Атлантикой.

8

Как минимум дважды «Гинденбург» использовали в качестве средства пропаганды внутри Германии. Так, 1 августа 1936 года, во время берлинской Олимпиады, он совершил полет над олимпийским стадионом на высоте 250 метров. Дирижабль с олимпийскими кольцами на борту кружил над городом около часа, и немецкая пресса писала, что полет увидели 3 миллиона человек. Позднее, 14 сентября 1936-го, «Гинденбург» также пролетел над съездом НСДАП НСДАП — национал-социалистическая немецкая рабочая партия, существовавшая с 1920 по 1945 год. С июля 1933-го до мая 1945-го — правящая и единственная законная партия в Германии. в Нюрнберге — ежегодном событии, воспетом в фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли».

9

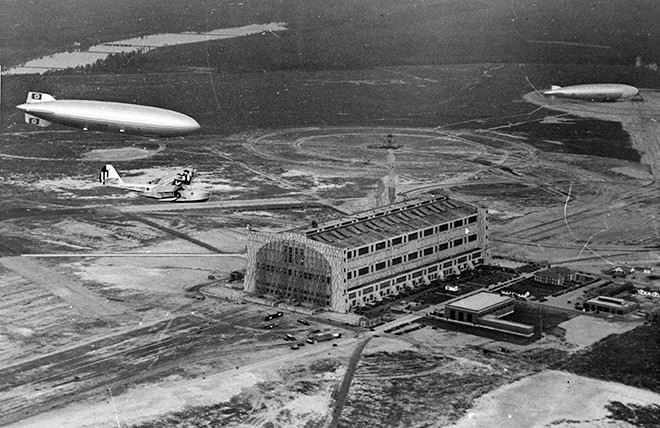

Оказавшись над территорией США, экипаж «Гинденбурга» всегда стремился пролететь над крупными городами, но неизменным местом высадки пассажиров была авиабаза Лейкхёрст, расположенная почти в 100 километрах от Нью-Йорка. Перед Второй мировой это был центр дирижаблестроения США, к которому были приписаны крупнейшие американские дирижабли — в том числе военный дирижабль-авианосец «Акрон», который потерпел крушение у берегов США в 1933-м. Это была самая крупная по количеству жертв катастрофа эпохи дирижаблей: из 76 членов команды уцелели лишь трое. Однако крушение «Гинденбурга» быстро затмило гибель «Акрона» — главным образом потому, что стало одним из первых крушений, произошедших в прямом эфире.

10

6 мая 1937 года во время очередного полета в США «Гинденбург» потерпел катастрофу при посадке на базе Лейкхёрст. Под управлением капитана Макса Прусса дирижабль покинул Германию вечером 3 мая с 97 людьми на борту, а утром 6 мая достиг Нью-Йорка. Демонстрируя дирижабль американцам, Прусс подлетел к смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг, после чего взял курс на Лейкхёрст.

Грозовой фронт вынудил «Гинденбург» время выждать, и лишь в восьмом часу вечера капитан получил разрешение на посадку. За несколько минут до начала высадки пассажиров в газовом отсеке произошло возгорание, и пылающий дирижабль рухнул на землю. Несмотря на огонь и падение с большой высоты, из 97 человек выжили 62. Погибли 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один служащий базы, находившийся на земле.

11

«Гинденбург» был заполнен высокогорючим водородом вместо значительно более безопасного гелия — именно поэтому огонь так быстро распространился. В первой половине XX века основным поставщиком гелия были США, однако его экспорт в Германию был запрещен. При первоначальной проектировке дирижабля в 1931-м предполагалось, что к началу эксплуатации удастся получить гелий, но после прихода к власти нацистов политика США по этому вопросу стала еще жестче, и «Гинденбург» был модифицирован для использования водорода.

12

Этот снимок, включенный журналом Time в список 100 самых важных фотографий в истории человечества, сделал Сэм Шер из новостного агентства International News Photos. Он был одним из двух дюжин репортеров и фотографов, встречавших «Гинденбург» в Лейкхёрсте. Из десятков фотографий, сделанных на месте трагедии, именно это фото попало на обложку Life, а затем было перепечатано сотнями изданий по всему миру. А 32 года спустя, в 1969-м, фото Шера также стало обложкой дебютного альбома группы Led Zeppelin.

13

Поминальная служба по 28 жертвам катастрофы (все они были немецкого происхождения) прошла в Нью-Йорке 11 мая 1937 года на пирсе, с которого суда отправлялись в Германию. По сообщению американской прессы, церемонию посетили более 10 тысяч членов различных немецких организаций. После того как к гробам жертв возложили цветы и отдали им нацистское приветствие, гробы были торжественно погружены на немецкий пароход «Гамбург» и отправлены для захоронения в Германию.

14

В конце 1937 года дюралюминиевый каркас «Гинденбурга» был отправлен в Германию и отдан на переплавку для нужд люфтваффе Люфтваффе — военно-воздушные силы нацистской Германии. . Несмотря на некоторые конспирологические теории (в качестве основной предполагалось наличие на борту бомбы с часовым механизмом), и американская, и немецкая комиссии пришли к выводу, что взрыв внутренних баллонов с газом был вызван обрывом троса, повредившим один из баллонов.

15

Сразу после катастрофы Германия прекратила все пассажирские полеты дирижаблей. В 1940 году два других пассажирских дирижабля — LZ 127 и LZ 130, так называемые «Граф Цеппелин» и «Граф Цеппелин II» — были разобраны, а их дюралюминиевые каркасы были отправлены на переплавку.

Источник: arzamas.academy