К основным средствам относятся: программа, учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь (тетрадь на печатной основе) и книга для чтения. Учебник, кцига для учителя, книга для чтения и рабочая тетрадь составляют учебно-методический комплект.

Вспомогательные средства включают в себя: аудиовизуальные, аудитивные и визуальные средства.

Дополнительными средствами для ученика могут быть: книги (художественные, научно-популярные) на иностранном языке, видеофильмы, словари, детские журналы. Для учителя такими средствами являются: методическая и психолого-педагогическая литература, книги на иностранном языке и о языке, справочники, всевозможные словари, видеофильмы, телепередачи, газеты и журналы.

Рассмотрим основные средства обучения и те функции, которые они выполняют в учебном процессе.

Программа для начальной школы — это государственный документ, который определяет языковую политику на начальном этапе обучения и служит основой для функционирования и совершенствования системы начального обучения иностранным языкам.

01. Что такое функция в математике

Программа рассматривается в качестве одного из материальных средств обучения, призванного:

учитывать специфику иностранного языка как учебного

отражать уровень развития методической науки.

Поскольку программа «материализует» цели/конечный

Особую роль программа по предмету играет в условиях многообразия форм и возможностей изучения языков и альтернативности учебных пособий и методических концепций. Эта роль состоит в том, что в условиях вариативности обучаю-щих средств и реального права их выбора учителем программа (ее целевые и содержательные аспекты) может быть надежным критерием отбора учебников и учебно-методических комплектов, их объективной оценки с точки зрения соответствия/ несоответствия государственным требованиям к уровню языковой подготовки учащихся.

Остановимся более подробно на вопросе: какой должна быть программа по иностранным языкам, чтобы в условиях вариативности и многообразия форм и возможностей изучения язы-ков, альтернативности учебных пособий, а следовательно, и авторских интерпретаций методических концепций, она могла выступать в качестве надежного средства реализации основных принципов современной образовательной политики в отношении иностранных языков?

Как известно, действующие в нашей стране до 90-х годов XX века программы в основных своих чертах не менялись за последнюю четверть века. Это объясняется тем, что в условиях монополии на образовательную модель и методическую концепцию не было необходимости обращаться к этому документу. Ее основными потребителями являлись работники управления системой образования.

Учителя же пользовались про-граммой редко, если пользовались вообще. Последнее объяснялось тем, что действовавшие программы не содержали практически никакой новой информации, отличной от той, которая была представлена в книгах для учителя — компоненте учебно-методического комплекта, имевшего статус монопольного для школы. Какое-то применение (весьма ограниченное) программы находили в процессе профессиональной подготовки и переподготовки учительских кадров.

Рабочая программа воспитания в ДОО: организация физического воспитания и физического развития дошков

Таким образом, потребность в программе тех, для кого она в первую очередь предназначалась, а именно — учителей и методистов, была минимальной, не говоря уже об учащихся и их родителях, не имевших, в принципе, представления об этом документе.

В условиях децентрализации системы образования в области иностранных языков, становления методического плюрализма, стимулирования творческой активности учителей и учащихся особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся механизма управления процессом овладения учащимися ИЯ в различных условиях обучения и результатов этого процесса.

Известно, что в ряде западных стран, где учитель находится вне системы централизованной методики, где наличие альтернативных учебников и реально существующее право учителя на выбор тактики обучения являются нормой, именно программа выступает в качестве действенного средства, объединяющего и направляющего усилия всех заинтересованных лиц в ка-чественном преподавании ИЯ.

В контексте новой образовательной политики, осуществляемой в нашей стране, это также имеет принципиальное значение, однако лишь с поправкой на то, что программа может выполнять свою объединяющую и координирующую функцию, если она последовательно ориентирована на образовательный стандарт по ИЯ. Различают программы «закрытого» и «открытого» типа.

ориентирует учителя на достижение практического результата, рассматривает ученика в качестве объекта педагогических усилий со стороны учителя;

предназначается для управления деятельностью учителя, а ученик с его потребностями, мотивами и интересами в программе практически отсутствует;

отражает содержательную сторону обучения и не затрагивает ее процессуальную сторону: методы обучения и способы усвоения языка;

разрабатывается исключительно работниками министерства и других управленческих органов с привлечением отдельных специалистов, представляющих, как правило, одну методическую школу.

Действовавшие до 90-х годов XX века в нашей стране программы можно отнести к документам именно такого рода.

В 90-х годах вводится в обиход понятие «открытая» программа.

ориентирована как на учителя, так и на ученика — важного субъекта процесса обучения;

разрабатывается представителями разных учреждений и общественности, причастных к педагогической сфере;

соотносится по своей структуре со структурой учебной деятельности по предмету и отражает различные ее стороны и уровни;

обеспечивает учителю самостоятельность в выборе учебных материалов и конкретных действий по достижению обучающих и развивающих задач;

обеспечивает гибкое управление учебным процессом и может быть адаптирована к конкретным условиям обучения без ущерба для ее основных психолого-педагогических и методических положений.

Таким образом, понятие «открытая» программа в полной мере соотносится с личностноориентированной идеологией образования в области иностранных языков.

Другой отличительной чертой современной программы по иностранным языкам является уровневый подход к ее конструированию, который соотносится с уровневым характером образовательной политики в отношении иностранных языков. Уровневый подход к конструированию программ достаточно хорошо известен у нас в стране и за рубежом. Однако в зару-бежной и отечественной практике существуют различные способы его реализации.

За рубежом уровневый подход отражается в наличии разных программ, так называемых куррикулумов (curriculum) и силлабусов (syllabus), а также целой серии директивных документов, фиксирующих требования к уровню владения иностранным языком разными категориями учащихся. В настоящее время в рамках Совета Европы решается проблема создания единой системы уровней владения иностранным языком я технологии их оценки/самооценки, позволяющих ученику самостоятельно определить свой собственный уровень (см. об этом подробно в части «Языковой Портфель как инструмент оценки и самооценки»).

Различия между куррикулумами и силлабусами заключаются в статусе каждого из них, а также в структурных и содер-жательных особенностях их оформления.

дает описание существующей системы во взаимосвязи всех факторов, влияющих на эту систему: от обоснования необ-ходимости разработки данного документа и организационных мероприятий по его внедрению в практику обучения до создания системы планируемых результатов и оценки;

содержит основные положения, необходимые для построения учебных программ.

развивает основные положения куррикулума;

отличается практической направленностью в части конкретизации содержания обучения в определенном типе школы;

является конкретным руководством «деятельностью» учителей, определяя их тактические шаги по реализации целей и тем самым играя непосредственную роль в учебном процессе.

Наличие программ разного уровня в зарубежной теории и практике позволяет гибко управлять системой обучения ИЯ.

В отечественной методике уровневый подход к созданию программ проявлялся в течение долгого времени в стремлении создать типовую программу по ИЯ. Типовая программа должна определять концепцию предмета и одновременно выступать в роли образца для создания учебных региональных программ. Однако данный подход не отвечает реалиям сегодняшней теории и практики обучения, более того, он таит в себе опасность возвращения к монопольному господству той или иной авторской методической системы и жесткому управлению деятельностью учителей.

Авторами настоящего пособия совместно с коллегами была предложена идея уровневого конструирования программ, заключающаяся в разработке системы преемственных программ для разных условий обучения ИЯ (Н.

Д. Гальскова, А. Ю. Горчев, 3.Н. Никитенко, 1990).Основываясь на принципах языковой образовательной политики, можно предположить, что необходима разработка программы по ИЯ на двух уровнях: национально-региональном (1 уровень) и на уровне конкретного учебного заведения (2 уровень). На общефедеральном уровне осуществления образовательной политики в отношении ИЯ нецелесообразно принятие единой для всех программы по предмету, поскольку она будет, в определенной степени, унифицировать систему обучения ИЯ без учета региональной специфики.

Национально-региональная программа (программа первого уровня) образует обобщенно-концептуальный вариант, в кото-ром должны содержаться теоретические основы обучения ИЯ на определенном этапе развития методической науки.

В этом варианте должна найтись общность подходов при* конструировании разных систем обучения в том или ином> типе школ, а также курсов обучения для разных типов школ,, все то общее, чем следует руководствоваться учителям и мето-дистам при организации учебного процесса по данному предмету. В нем. также должны быть намечены основные пути дифференциации целей и содержания обучения, которые получат конкретизацию на втором уровне построения программы.

Программа национально-регионального уровня носит «открытый» характер (дает возможность каждому учителю и автору УМК полную сцободу и право выбора форм организации учебного процесса) и является одновременно авторской программой. Она представляет собой реализацию концептуальной методической модели применительно к определенному типу учебного учреждения (дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, гимназия, лицей и др.) и учитывает конкретные национально-региональные особенности и особенности учебного плана. Данная программа (точнее, программы) должна:

в полной мере соотноситься с требованиями национальнорегионального компонента образовательного стандарта в части целевых установок обучения предмету;

отражать в содержании обучения ИЯ региональную или этническую специфику, например, географические особенности, знание истории развития данного этноса, культуры,

населяющих данный регион народов/этносов, их жизни, обычаев, традиций трудовой жизни и др.;

ориентироваться на образовательный стандарт или «Типовой минимум требований» соответствующего уровня и методическую модель, принятую в конкретный исторический период развития системы школьного образования в области ИЯ;

широко использовать разные технологии обучения ИЯ, разрабатываемые в тех или иных регионах.

Таким образом, на национально-региональном уровне в России могут существовать несколько параллельных вариантов программ по первому ИЯ, по второму ИЯ и т. д., имеющих статус национально-региональных программ обучения языку в рамках конкретной образовательной модели/варианта обучения ИЯ. Такие программы могут реализовывать разные методические подходы к организации учебного процесса при общей направленности на формирование у учащихся определенного уровня способности к межкультурной коммуникации. В этих программах должны быть представлены конкретные требования к основным составляющим процесса обучения ИЯ с уче-том национально-региональных целей и потребностей в знании предмета.

Программа конкретного учебного заведения (программа второго уровня) может иметь две модификации: в виде книги для учителя — одного из компонентов УМК и в виде авторской программы учителя.

Второй уровень конструирования программ — это конкретная реализация и детализация программы первого уровня, программа второго уровня соединяет в себе основные положения, характеризующие национально-региональную программу и систему методических взглядов, организационные формы и технологию обучения, которую несут с собой авторы и/или учителя-практики.

Учитель может использовать в своей работе книгу для учителя как компонент УМК, но может и не ограничиваться этим, а параллельно обращаться к разным учебным пособиям или к учебным материалам. Последнее предполагает наличие у учителя собственной авторской программы. Однако в любом случае второй уровень конструирования программ должен обеспечить существование разных тактических возможностей для достижения конечных целей обучения — с учетом методической системы авторов УМК, индивидуальных особенностей учителя и учащихся, условий обучения в широком смысле (например, программы интегративных курсов, параллельного изучения двух языков и т. д.).

В любом варианте современная программа поИЯ — это эскизная модель системы обучения предмету, включающая в себя такие составляющие ее элементы, как:

учащихся с их личностными потребностями и интересами;

внешние условия, в которых организуется коммуникативно-познавательная деятельность учащихся — межкультурная коммуникация, в том числе взаимодействие учителя и учащцхся друг с другом.

Разные программы объединяют в систему прежде всего общая нацеленность на развитие у обучающегося черт вторичной языковой личности, а также необходимость учитывать особенности современного процесса обучения, вытекающие из объективных закономерностей усвоения учащимися ИЯ и потребностей образовательной политики. Это положение отражает еще одну отличительную черту современных программ поИЯ — направленность на личность обучающегося, на реальные практические нужды в изучении учащимися языка как средства социального взаимодействия в условиях межкультурного общения, на их актуальные потребности и интересы. Содержание обучения в программе должно соответствовать возрастным особенностям школьников, приобщать к культуре (в широком понимании) их

сверстников в стране изучаемого языка, стимулировать развитие социальных и эмоциональных сфер личности.

Обязательный минимум содержания обучения ИЯ в начальной школе отражен в Программе по иностранным языкам для 1-4 классов начальной школы.

Эта программа была разработана в 1994 году в лаборатории обучения иностранным языкам Института общего образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации под руководством

Н. Д. Гальсковой коллективом авторов (Э. И. Соловцева, Е. Я. Григорьева,

А. Ю. Горчев, JI. Г. Денисова, 3. Н. Никитенко, JI. Б. Чепцова, JI. Н. Яковлева).

Этот государственный документ призван оказать помощь всем заинтересованным лицам в организации процесса обучения ИЯ в 1-4 классах начальной школы’.

Программа для начальной школы носит «открытый» характер и включает в себя следующие разделы:

цели обучения ИЯ в начальной школе;

характеристика этапов начального обучения (1 этап — 1 класс,

2 этап — основной — 2-3 классы, 3 этап — обобщающий — 4 класс);

требования к уровню владения ИЯ в соответствии с выделенными этапами обучения;

основные принципы организации учебного процесса;

основные принципы организации контроля;

языковой материал для 4-х языков (английский, немецкий, французский, испанский);

обучение орфографии для упомянутых 4-х языков;

задачи устно-речевого общения и их реализация;

аутентичный текст и возможные приемы работы с ним;

список речевых клише для 4-х языков.

Постановка целей и отбор содержания обучения младших школьников предмету осуществлялись с позиции возможного реального использования ИЯ как в условиях непосредственного общения, в том числе и с носителями языка, так и в ситуациях опосредованного общения (понимание аутентичных аудио- и печатных текстов).

Принятый в программе уровневый подход к определению целей позволяет показать связи между общепедагогической целью начальной школы, которая заключается в развитии личности ученика, и целями обучения предмету. Последние представлены в виде задач обучения по каждому из видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) с последующим выходом на конкретные коммуни-кативные умения. Предлагаемая последовательность задач обучения не означает последовательность их решения в учебном процессе. Взяв за основу определенную задачу и ориентируясь на предполагаемый результат обучения, учитель или автор УМК могут определять собственные тактические шаги по отработке представленного в программе содержания начального обучения.

Основной материал программы представлен на русском языке без его соотнесенности с конкретным ИЯ, что возможно вследствие общности ряда методических положений для всех языков: английского, немецкого, французского и испанского. Исключение составляют речевые образцы, речевые клише и языковые явления, рекомендуемые для начальной школы. Они даны по каждому языку отдельно.

Задачи обучения, коммуникативные умения и предполагаемый результат, даны на с. 91-106.

В идеале учебные программы (программы второго уровня) по всем языкам нужно создавать в двух вариантах: для учителя и для учащихся и их родителей (в упрощенном варианте), чтобы помочь последним лучше понять (и принять) задачи и структуру предлагаемого курса обучения.

Источник: sci.house

2. Содержание и функции программы

Программа — это изложение основных задач исследования и предпосылок их решения. Основной раздел программы — теоретический (1).

Он начинается с целеориентации исследования (а). В основе иссл. лежит проблема,

как область затруднений; предметный аспект проблемы — это определенная социальная задача; гносеологический аспект — осознание к-л общ. потребности и способов ее решения.

Объект иссл. — область соц. действительности (соц. процесс, сфера жизни, общность), содержащая проблему.

Предмет исследования — значимые стороны объекта, подлежащие изучению. Как правило предмет фиксируется в исходном теоретическом понятии и включается в формулировку темы исследования.

Описать проблемную ситуацию помогают предварительные или разведывательные исследования — интервью, анализ статистики и документов, мнение экспертов.

Конкретные границы исследования устанавливаются путем формулировки целей и задач исследования.

б) определение и интерпретация теоретических понятий включает:

соотнесение понятия с теоретической системой (выбор теории, описывающей явление)

достижение однозначности в понимании (составление тезауруса)

достижение точности понятия (спецификация понятий и определение новых )

в) эмпирическая интерпретация понятий включает переход от теоретических конструктов к эмпирически фиксируемым процессам. В ходе э.и.п. происходит конкретизация теор. понятия в различных аспектах проявления описываемого процесса по схеме ПОНЯТИЕ — ПОКАЗАТЕЛЬ — ИНДИКАТОР — (ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ — ИНСТРУМЕНТ).

г) построение модели — это системное описание существенных сторон предмета иссл. , охватывающее факторы, влияющие на его функцию. Основанием для построения модели являются теоретические представления, выводы ранее проведенных исследований. Отдельные элементы вводятся в модель в форме гипотез или предположений.

Гипотезы могут быть объяснительными (интерес к социологии определяется будущей спец. студента), описательными (не все студенты стремятся изучать социологию) и детерминирующими (активность на семинарах влияет на оценку на экзамене). Гипотезы должны быть преемственными, то есть отражать преемственность в развитии научного знания, не противоречить фактам науки и, проверяться средствами данного исследования.

На основе теор. модели разрабатывается рабочая модель, при этом из теор. модели исключают факторы не характерные для конкретного объекта; факторы которые не могут быть измерены в связи с конкретными условиями данного исследования; факторы которые не являются управляемыми с позиции субъекта, для которого проводится исследование.

3) процедурно-методический раздел программы включает выбор методов получения информации, проектирование инструментов и выборки.

Метод — это система правил изучения объекта на основе закономерностей его функционирования.

Инструмент- специально разработанные документы, с помощью которых обеспечивается сбор и фиксация информации об объекте (анкета, бланк интервью, карта наблюдения, таблица).

Методика — система операций, обеспечивающих получение валидной (соответствие измеренного показателя тому, что измерялось), релевантной (отражающей различия) и репрезентативной социологической информации.

Методы получения информации:

опрос (анкетирование, интервью, экспертный опрос, социометрический опрос, социологическое тестирование)

наблюдение (стандартизированное и свободное, включенное и не включенное, открытое или инкогнито, лабораторное или полевое)

анализ документов (традиционный, формализованный, контент-анализ)

эксперимент (лабораторный или полевой, линейный или параллельный, констатирующий или формирующий)

выборочный метод — метод получения информации, основанный на изучении небольшой части потенциальной совокупности объектов (генеральной совокупности), выводы которого затем распространяются на всю совокупность объектов.

Проектирование выборки включает:

Определение границ и состава генеральной совокупности (сплошное или выборочное исследование)

Определение типа выборки (случайная, квотная, гнездовая, простая или многоcступенчатая)

Определение объема выборки

Расчет предельной ошибки выборки (репрезентативности)

Определение технологии отбора объектов

Репрезентативность (представительность) — свойство выборки отражать характеристики генеральной совокупности.

Формулы для определения объема выборки:

n = ( (), 25 t 2 N )/ (A 2 N+0,25t 2 ),

где n — объем выборочной совокупности

N- объем генеральной

t 2 — число определяемое по спец. таблицам с учетом предельной ошибки выборки и доверительной вероятности

A — предельная ошибка выборки

4) организационный раздел программы

Рабочий план исследования — схема действий с распределением времени и ресурсов.

Рабочий план включает следующие основные этапы:

формирование рабочей группы

разработку программы исследования

проведение пилотажных исследований

инструктаж участников полевого исследования

организацию полевого исследования

контроль качества заполненных документов

подготовку инструментов к обработке

оформление архива исследования

Р2. Тема 2. Опрос как метод социологического исследования.

По месту проведения различают

опросы по месту работы

опросы по месту жительства

опрос целевых аудиторий

Сбор основной информации

о событиях и фактах

о мотивах, оценках, мнениях

Правила построения вопросов

вопрос не должен содержать ожидаемый ответ или определенным образом стимулировать его (Изучение социологии расширяет кругозор человека ? Да, Нет, Не знаю)

вопрос не должен дискриминировать респондента или его возможную позицию (Человек не знающий социологию не может считаться культурным . А Ваше мнение ? Да, Нет, Не знаю)

вопросы должны формулироваться с учетом предполагаемой компетентности опрашиваемых и не должны содержать слов или выражений, которые могут быть не поняты респондентом (за исключением вопросов- “ловушек”)

количество вариантов ответов не должны превышать возможностей памяти опрашиваемого

вопрос и предлагаемые варианты ответов должны логически соответствовать друг-другу (Как часто Вы смотрите передачи ? -по радио, — телевидению, — в газетах и журналах

Измерение в социологии

Измерить — значит сравнить с эталоном.

Эталоном служит шкала. Шкала это измерительная часть инструмента, оценивающая эмпирические индикаторы, расположенные в определенной последовательности.

Порядковая (номинально-порядковая, ранговая, интервальная)

Требования к шкале:

полнота (учет всех значений)

Источник: kazedu.com

Процедуры и функции Содержание Глобальные и локальные

Подпрограммы: глобальные и локальные переменные Все подпрограммы должны быть описаны в разделе описаний. Каждая подпрограмма должна иметь имя. Информация между основной программой и подпрограммами передается глобальными параметрами (переменными), действующими в любой части программы, имеющими имя, описанное в основной программе. Внутри подпрограммы могут быть использованы локальные параметры (переменные), – их имена и значения имеют смысл только в пределах границ данной подпрограммы и недоступны вызывающей программе

Формальные и фактические параметры В описании подпрограмм параметры обозначены только именами, поэтому их называют формальными. До вызова подпрограммы они не имеют значений. Они лишь резервируют место для фактических параметров, фиксируя их число и тип данных.

Типы фактических параметров: Параметры-значения показывают, какое значение надо присвоить определенному параметру подпрограммы. После завершения подпрограммы они принимают прежние значения, даже если были изменены в подпрограмме. Параметры-переменные в подпрограмме становятся на место формальных, могут в ходе исполнения подпрограммы изменить свое значение и сохраняют изменения при выходе из подпрограммы (перед параметрами-переменными стоит ключевое слово Var).

Процедуры Решение задач

Процедура вычисления суммы двух чисел program pr 1; a, b, s – глобальные переменные Uses crt; Var a, b, s: real; x, y, z – формальные параметры, локальные переменные procedure summa(x, y: real; var z: real); Параметры- Параметрзначения переменная begin z: =x+y; х y z end; Begin a writeln(‘введите a, b’); readln(a, b); summa(a, b, s); a, b, s – фактические параметры writeln(‘ сумма чисел ‘, a: 3: 1, ‘ и ‘, b: 3: 1, ‘ = ‘, s: 3: 1); readln; end. b s

Программа перестановки значений переменных a, b, c в порядке возрастания(a

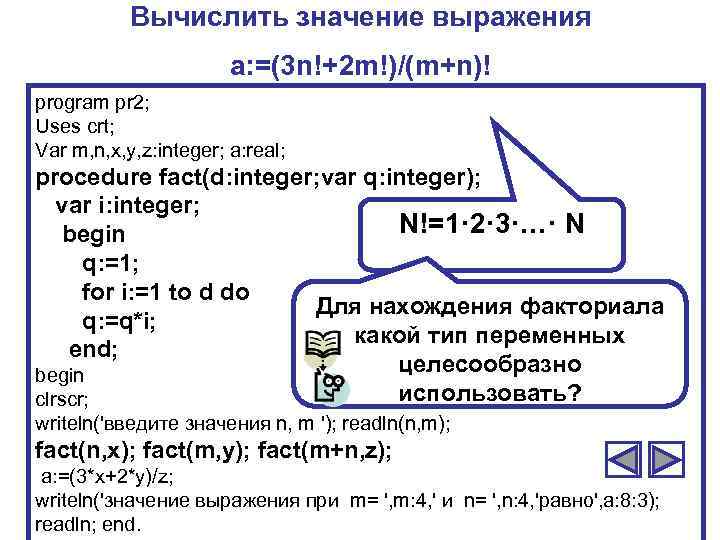

Вычислить значение выражения a: =(3 n!+2 m!)/(m+n)! program pr 2; Uses crt; Var m, n, x, y, z: integer; a: real; procedure fact(d: integer; var q: integer); var i: integer; N!=1· 2· 3·…· N begin q: =1; for i: =1 to d do Для нахождения факториала q: =q*i; какой тип переменных end; целесообразно begin использовать? clrscr; writeln(‘введите значения n, m ‘); readln(n, m); fact(n, x); fact(m, y); fact(m+n, z); a: =(3*x+2*y)/z; writeln(‘значение выражения при m= ‘, m: 4, ‘ и n= ‘, n: 4, ‘равно’, a: 8: 3); readln; end.

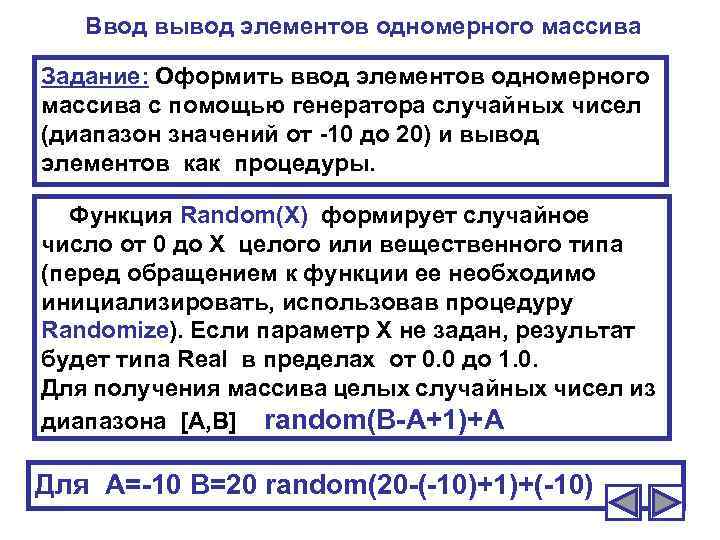

Ввод вывод элементов одномерного массива Задание: Оформить ввод элементов одномерного массива с помощью генератора случайных чисел (диапазон значений от -10 до 20) и вывод элементов как процедуры. Функция Random(X) формирует случайное число от 0 до Х целого или вещественного типа (перед обращением к функции ее необходимо инициализировать, использовав процедуру Randomize). Если параметр Х не задан, результат будет типа Real в пределах от 0. 0 до 1. 0. Для получения массива целых случайных чисел из диапазона [A, B] random(B-A+1)+A Для А=-10 В=20 random(20 -(-10)+1)+(-10)

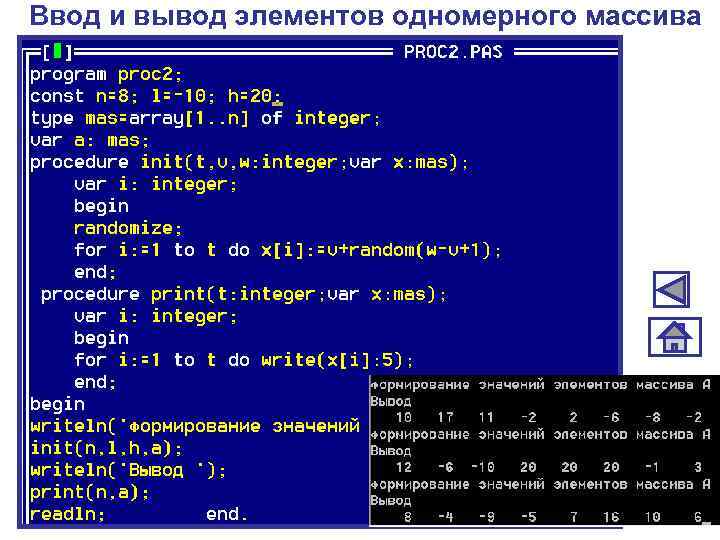

Ввод и вывод элементов одномерного массива

Функции Решение задач

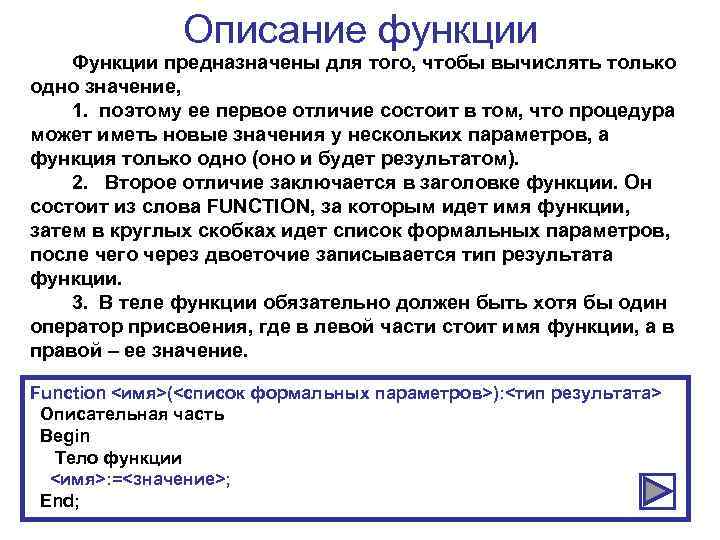

Описание функции Функции предназначены для того, чтобы вычислять только одно значение, 1. поэтому ее первое отличие состоит в том, что процедура может иметь новые значения у нескольких параметров, а функция только одно (оно и будет результатом). 2. Второе отличие заключается в заголовке функции. Он состоит из слова FUNCTION, за которым идет имя функции, затем в круглых скобках идет список формальных параметров, после чего через двоеточие записывается тип результата функции. 3. В теле функции обязательно должен быть хотя бы один оператор присвоения, где в левой части стоит имя функции, а в правой – ее значение. Function (): Описательная часть Begin Тело функции : =; End;

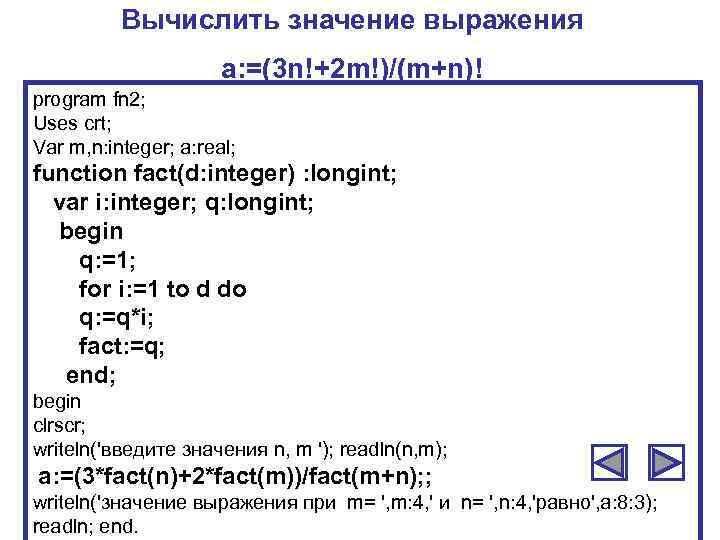

Вычислить значение выражения a: =(3 n!+2 m!)/(m+n)! program fn 2; Uses crt; Var m, n: integer; a: real; function fact(d: integer) : longint; var i: integer; q: longint; begin q: =1; for i: =1 to d do q: =q*i; fact: =q; end; begin clrscr; writeln(‘введите значения n, m ‘); readln(n, m); a: =(3*fact(n)+2*fact(m))/fact(m+n); ; writeln(‘значение выражения при m= ‘, m: 4, ‘ и n= ‘, n: 4, ‘равно’, a: 8: 3); readln; end.

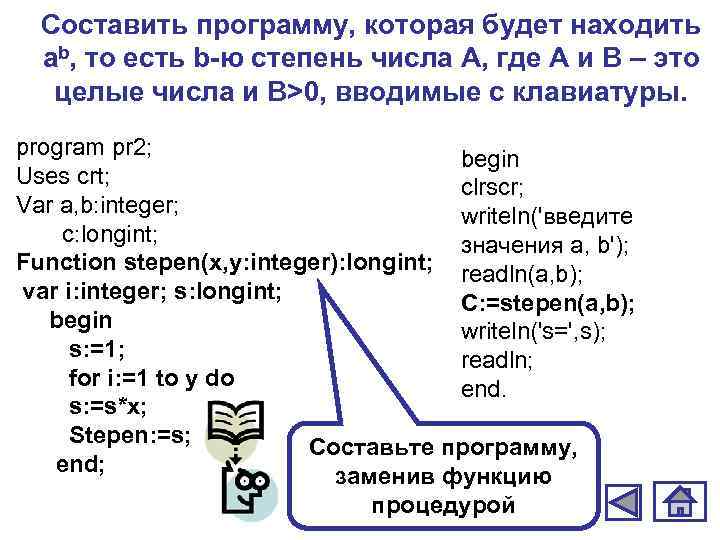

Составить программу, которая будет находить аb, то есть b-ю степень числа А, где А и В – это целые числа и В>0, вводимые с клавиатуры. program pr 2; begin Uses crt; clrscr; Var a, b: integer; writeln(‘введите c: longint; значения a, b’); Function stepen(x, y: integer): longint; readln(a, b); var i: integer; s: longint; C: =stepen(a, b); begin writeln(‘s=’, s); s: =1; readln; for i: =1 to y do end. s: =s*x; Stepen: =s; Составьте программу, end; заменив функцию процедурой

Механизм передачи параметров в функции и процедуры Разбор заданий

Механизм передачи параметров в функции и процедуры Что будет напечатано процедурой, а что программой? Глобальные переменные a b 3 -3 Состоя ние С 5 a Адрес с b Адрес с c 48 Ответ 1. A: =b+3 8 2. B: =3*a 24 3. C: =a+b Локальные переменные

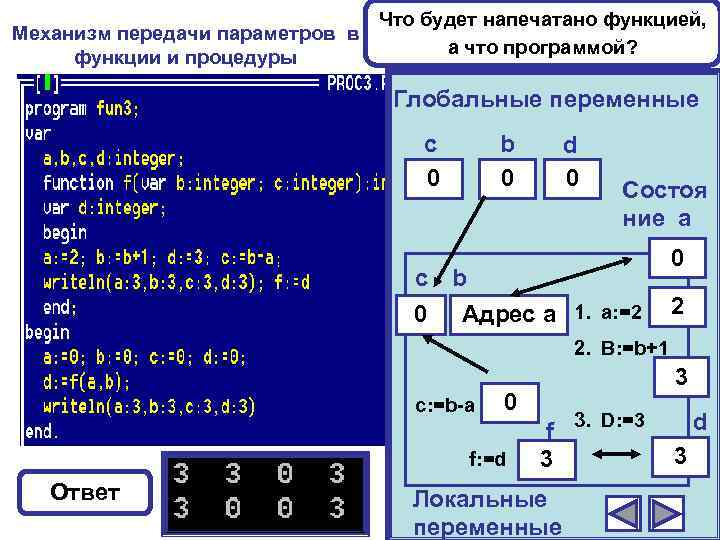

Что будет напечатано функцией, Механизм передачи параметров в а что программой? функции и процедуры Глобальные переменные c 0 b 0 d 0 Состоя ние a 0 c b 0 Адрес a 1. a: =2 2 2. B: =b+1 c: =b-a 0 f: =d Ответ 3 f 3. D: =3 3 Локальные переменные d 3

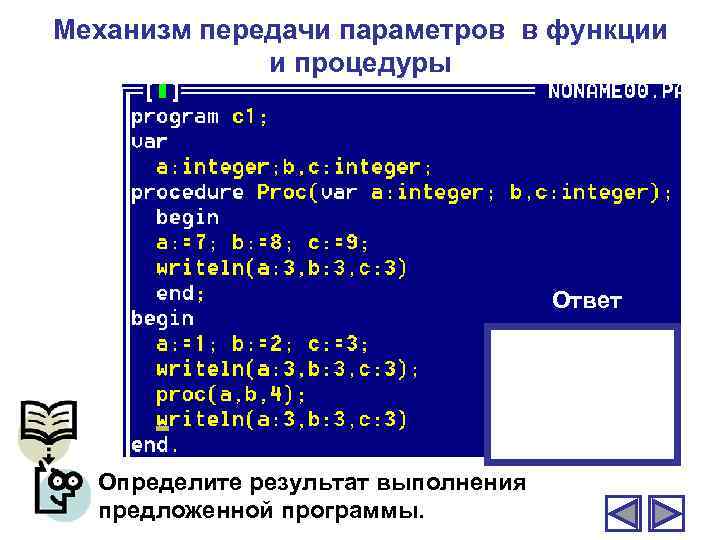

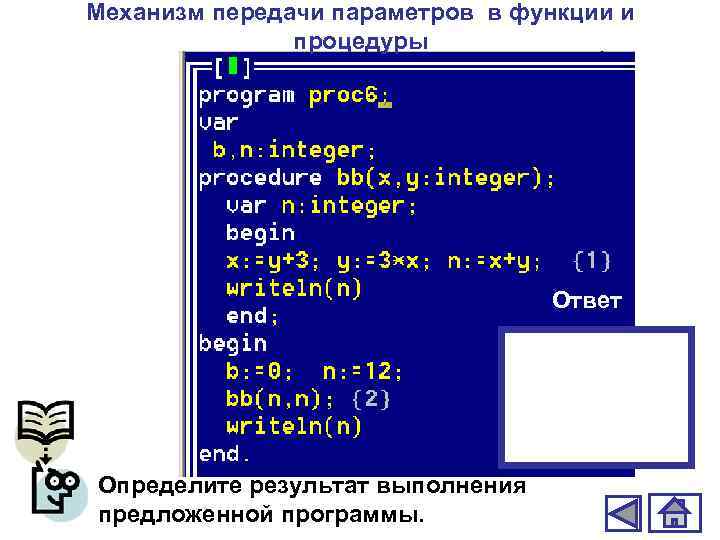

Механизм передачи параметров в функции и процедуры Ответ Определите результат выполнения предложенной программы.

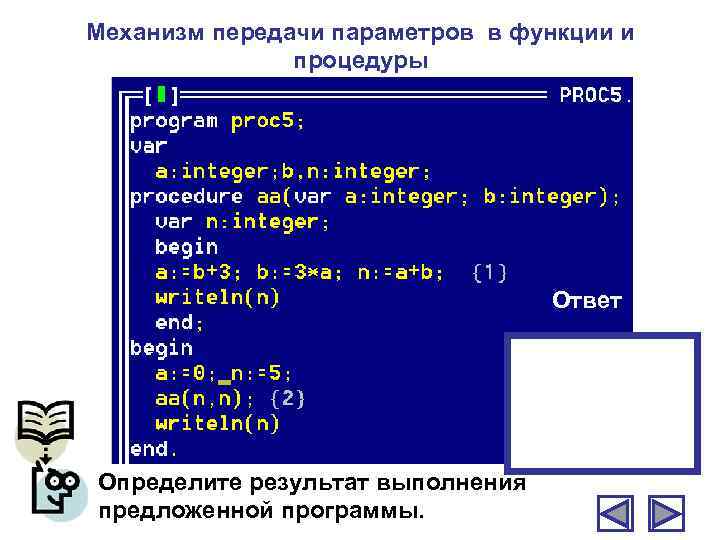

Механизм передачи параметров в функции и процедуры Ответ Определите результат выполнения предложенной программы.

Механизм передачи параметров в функции и процедуры Ответ Определите результат выполнения предложенной программы.

Рекурсия Примеры задач

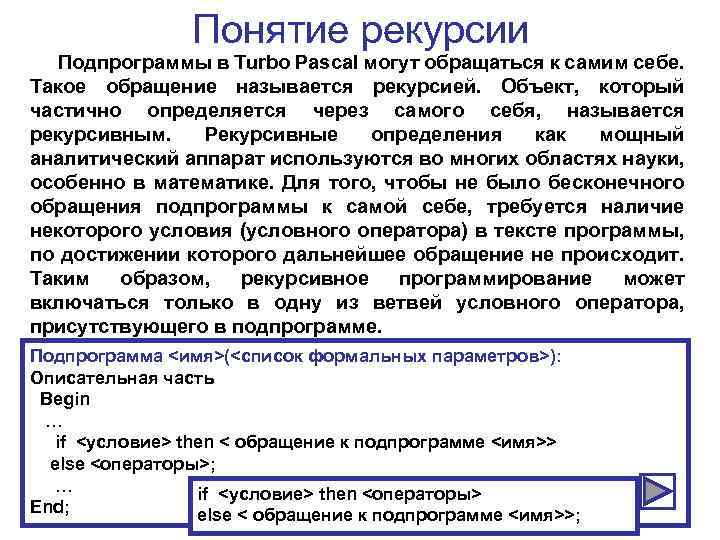

Понятие рекурсии Подпрограммы в Turbo Pascal могут обращаться к самим себе. Такое обращение называется рекурсией. Объект, который частично определяется через самого себя, называется рекурсивным. Рекурсивные определения как мощный аналитический аппарат используются во многих областях науки, особенно в математике.

Для того, чтобы не было бесконечного обращения подпрограммы к самой себе, требуется наличие некоторого условия (условного оператора) в тексте программы, по достижении которого дальнейшее обращение не происходит. Таким образом, рекурсивное программирование может включаться только в одну из ветвей условного оператора, присутствующего в подпрограмме. Подпрограмма (): Описательная часть Begin … if then < обращение к подпрограмме > else ; … if then End; else < обращение к подпрограмме >;

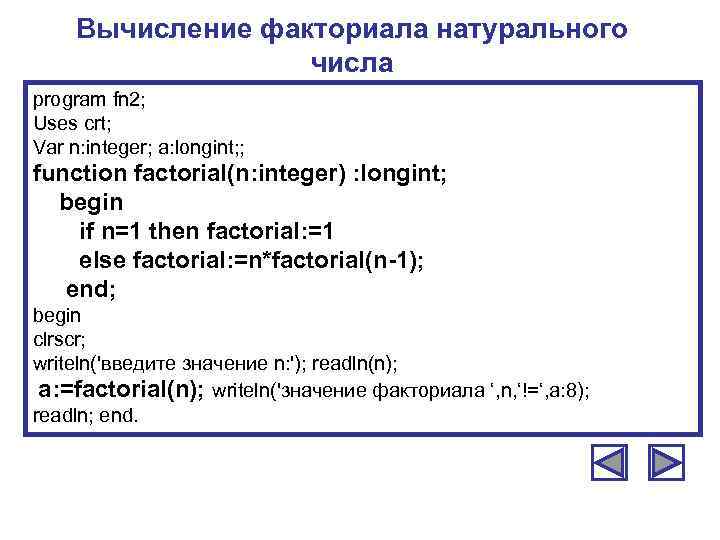

Вычисление факториала натурального числа program fn 2; Uses crt; Var n: integer; a: longint; ; function factorial(n: integer) : longint; begin if n=1 then factorial: =1 else factorial: =n*factorial(n-1); end; begin clrscr; writeln(‘введите значение n: ‘); readln(n); a: =factorial(n); writeln(‘значение факториала ‘, n, ‘!=‘, a: 8); readln; end.

Источник: present5.com

>»>