Группа физиков и инженеров, которые тщательно исследовали документы, относящиеся к Чернобыльской катастрофе, не согласились с выводами официальной комиссии, где в аварии обвинялись операторы. Эта группа исследователей сформировала свой Центр ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, а пссле опубликовали итог собственного расследования. Так появился т.н. „ Второй Доклад в МАГАТЭ”.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми выдержками из этого документа.

Несколько уточнений касательно выбора места постройки Чернобыльской АЭС. Вот карта геологических разломов близлежащей территории:

1 – сейсмические станции;

2 – глубинные разломы (штриховыми линиями показаны менее надежные данные);

3 – Южно-прибортовая зона разломов Припятского прогиба.

.

Ниже — график сейсмической активности в непосредственной временной близости ко дню катастрофы, 26 апреля.

N – количество сейсмопроявлений на Норинском разломе, зарегистрированных сейсмической станцией «Норинск» с 15.04 по 8.05.1986 г.

Авария на Чернобыльской АЭС Как это было Поминутная реконструкция трагедии

А если посмотреть более подробный график сейсмоактивности в день аварии, то картина следующая:

В ночь с 25 на 26.04.1986г. началась активизация геофизических процессов.

.

Таким образом уже выявлена определённая корреляция между фактом катастрофы (и предыдущими вызовами ремонтников) и тектонической активностью.

❞ 5. Летом 1985 г. геодезисты обнаружили большие смещения фундаментной плиты энергоблока-4. Директор АЭС В.Брюханов направил письмо в ИФЗ РАН с просьбой командировать Е.В.Барковского, занимавшегося в то время контролем стабильности фундаментов АЭС, для выяснения причин этих негативных проявлений (начало работ по изучению причин смещения фундамента планировалось сначала 17 апреля, но по объективной причине было перенесено на 12 мая 1986 г.).

.

6. Эксплуатация турбогенераторов № 7 и № 8 вызывала большие трудности из-за нарушений балансировки и сильной вибрации. Высокий уровень вибрации опор подшипников – явление нежелательное, требует быстрого устранения. Именно поэтому стали необходимыми приезды специалистов-турбинщиков для осуществления работ по балансировке и виброналадке. А поскольку отбалансированная турбина через некоторое время вновь ухудшала свои показатели по вибрации, вызов специалистов повторялся. Командировки персонала из Харькова в г. Припять стали привычными.

.

17 апреля 1986 г. главный инженер ЧАЭС М.Фомин прислал в Харьков очередной вызов следующего содержания: «. Вибросостояние турбоустановок № 7 и № 8 неудовлетворительное. Установить и устранить причины не удалось».

.

За две недели до катастрофы был замечен перекос фундамента турбогенераторов, что привело к сильной вибрации турбины.

.

За две недели до катастрофы в ближайших от ЧАЭС населенных пунктах возникли странные перебои с электроэнергией, отказывалась работать автоматика на предприятиях, увеличилась аварийность на транспорте.

.

Авария на Чернобыльской АЭС — как это было (26.04.1986)

Врачи «скорой помощи» в эти дни выезжали на вызовы чуть ли не в десять раз чаще. Погода в этом районе будто взбесилась: атмосферное давление то резко падало, то также резко повышалось.

.

Наблюдается проявление геопатогенного фактора при мощных флюктуациях геофизических полей. Действует на нервную систему и мозг человека, вызывает болезненную психофизическую реакцию, дискомфорт, головные боли, нарушение координации движений вплоть до обморока, что повышает вероятность ошибок диспетчеров, операторов и др. ❞

Ход изменения атмосферного давления за период с 10 апреля по 4 мая 1986 года по метеостанции города Чернигова (60 километров от объекта).

.

❞ Анализ карт погоды показал, что локальная область аномальной вариации атмосферного давления ∆Р, являющаяся первой производной вариации ускорения силы тяжести ∆g, возникла в центре Припятской впадины 14 апреля 1986 г. Далее началась «раскачка», в ходе которой мощность процесса возрастала, а центр возмущения по эллиптической траектории перемещался к юго-востоку. 20 апреля севернее Чернобыля возник глубокий барический минимум (локальный взрывной циклон), перешедший к экстремально быстрому заполнению. Точка бифуркации вблизи Чернобыля образовалась 25 апреля – день резкого усиления аварийных ситуаций на транспорте, на электросетях и т.д. Вот почему диспетчер «Киевэнерго» днем 25 апреля в 1400 потребовал приостановить снижение мощности на 4-м энергоблоке и сохранить ее на уровне 1600 МВт (тепл.).

.

На линиях электропередач, проходящих над геологическими активными разломами наблюдаются эффекты нехватки (пропажи) электроэнергии.

.

Геофизики неоднократно обращали внимание энергетиков, в частности принимающих решение по трассировке линий высоковольтных передач, что через определенные зоны линии проводить нельзя. В зависимости от погодных и геомагнитных условий потери на линии могут составить до 30-40 % [5]. ❞

Хронология событий в день катастрофы

❞ За 2-3 часа до катастрофы были слышны «глухие взрывы в районе Чернобыля и пруда-охладителя на р. Припяти – около 17 сейсмопроявлений, зарегистрированных с/ст «Норинск».

.

В ночь с 25 на 26 апреля в течение 1 час. 50 мин. с/ст «Норинск» было зарегистрировано более 20 сейсмопроявлений. Началась активизация геофизических процессов, оказавших воздействие на измерительные части АР и дестабилизацию теплогидравлических параметров реакторной установки.

.

Только к 1 час. 00 мин. 26 апреля 1986 г. мощность удалось стабилизировать на уровне 200 МВт. В 1 час 03 мин. и 1 час 07 мин. дополнительно к шести работающим ГЦН было подключено еще по одному ГЦН с каждой стороны. Подключение дополнительных ГЦН и вызванное этим увеличение расхода воды через реактор привело к уменьшению парообразования, падению давления пара в барботере-сепараторе, изменению других параметров реактора.

.

За это время с/ст «Норинск» регистрирует более 20 сейсмопроявлений. Наблюдается аварийное отключение давления и уровня воды в БС.

В 1 час 10 мин. – 1 час. 15 мин. Отмечена резкая патологическая реакция вблизи центрального зала (ЦЗ) прапорщика-охранника – головные боли, обморочное состояние.

.

Операторы пытались вручную поддерживать основные параметры реактора – давление пара и уровень воды в БС (барботер-сепаратор) – однако в полной мере сделать этого не удалось. В этот период в БС наблюдались провалы по давлению пара на 0.5-0.6 МПа и провалы по уровню воды ниже аварийной уставки.

Чтобы избежать остановки реактора в таких условиях, персонал заблокировал сигналы A3 по этим параметрам в 1 час. 18 мин. 53 сек. В 1 час 22 мин. введена защита по Р в БС.

.

1 час. 22 мин. 50 сек. – 1 час 23 мин. Начальник реакторного цеха В.Перевозченко, находившийся в ЦЗ на отметке +50, наблюдает голубое свечение в зале, а также подпрыгивание и поднятие «шубой» металлических кирпичей биозащиты реактора (вес кирпича 350 кг).

В 1 час 23 мин. 04 сек. реактор продолжал работать на тепловой мощности ~ 200 МВт. В это время отключена турбина ТГ-8 по пару (ТГ № 7 был отключен днем 25 апреля).

.

Через некоторое время после начала испытания началось медленное повышение мощности.

С 23 час. 10 мин. 25 апреля до 1 час. 00 мин. 26 апреля мощность реактора (тепл.) изменялась с 1600 МВт до 30 МВт с последующим подъемом до 200 МВт. На данной мощности реактор работал ~ 23 мин.

До 1 час. 23 мин. 04 сек. Через несколько десятков секунд началось медленное повышение мощности.

.

Известно, что для регистрации нейтронов используются ионизационные камеры, в которых реализуются ядерные реакции 3He(n,p)3H или 10B(n,a)7Li; вторая из них используется также для защиты от нейтронного излучения. Т.е. нейтроны регистрируются косвенным образом по ионизирующему излучению. В данном случае приборы фиксировали ионизирующее излучение, которое сопровождало геофизический процесс.

.

В 1 час 23 мин. 59 сек. с/станция «Норинск» зарегистрировала импульсный сигнал в редукцuu на источник со временем 01.23.59.5 с. Интерпретируется как гравитационный силовой импульс, распространяющийся по разлому.

.

В 1 час 39 мин. 08 сек. – 11 сек. с/станция «Норинск» зарегистрировала два импульсных сигнала аналогичных предыдущему, того же знака и формы, но более интенсивных.

.

«До сих пор не предавалось значения тому, что реактор вышел из строя всего за. 20 секунд! Трудно вообще представить столь быстрый переход такой большой и сложной системы от нормы к взрыву», – считает директор Института геофизики Украины академик Национальной академии наук Украины (НАНУ) Виталий Старостенко. И добавляет, что операторы за эти 20 секунд увидели около 20 световых вспышек, несколько шаровых молний, сопровождаемых глухими взрывами.

.

В 1 час 23 мин. 40 сек. начальник смены блока дал команду нажать кнопку АЗ-5, по сигналу от которой в активную зону вводятся все регулирующие стержни и стержни AЗ. Стержни пошли вниз, однако через несколько секунд раздались удары и оператор увидел, что стержни-поглотители остановились, не дойдя до нижних концевиков. Тогда он обесточил муфты сервоприводов, чтобы стержни упали в активную зону под действием собственной тяжести.

1 час 23 мин. (35-38) сек. со стороны насосной появился объемный гул. Затем удары, началась сильная вибрация частотой около 1-2 Гц.

.

1 час. 23 мин. 41 сек. Началось погружение СУЗ в активную зону.

.

1 час 23 мин. (49–54) сек. Остановка СУЗ, отключение электропитания ДРЕГ, электрического освещения, падение плиты перекрытия в МЗ, свечение внутри помещений, над блоком в виде факела ~70 м высотой.

Однако герметичность контура сохраняется, так как растет Р, Т.

.

Из официального отчета [1] следует, что нейтронная мощность начала расти в 1 час 23 мин. 40 сек. Это время совпадает со временем нажатия кнопки АЗ-5. (Рис. 3, кривая А и Д нейтронная мощность % [1]).

На этом же рис. 3 (кривая Д) показано изменение нейтронной мощности, % с двумя максимальными значениями в 1 час 23 мин. (43-44) сек. и в 1 час 23 мин. (45-46) сек. (кривая А до 100 %, кривая Д до 40000.0 %).

.

В 1 час 24 мин. Снова появился гул, более глухой в сторону МЗ. Над 4-м блоком виден факел высотой 0.5 км. Свечение было и внутри здания. Массовое разрушение конструкций, купола ЦЗ, крыши МЗ.

Давление в контуре упало до нуля.

.

В ближней к энергоблоку зоне выпадения были представлены не только диспергированными конструкционными материалами, но и макроскопическими фрагментами. Вот показания свидетелей аварии (Романцова Олега Андреевича и Рудзика Анатолия Михаиловича).

.

Поздней ночью, несмотря на запрет, трое рыбаков ловили рыбу в пруде-охладителе Чернобыльской АЭС. За этим занятием их в 1 час ночи 26 апреля 1986 г. застал милицейский патруль (капитан Тихий Николай Анатольевич и лейтенант Москаленко Алексей). Москаленко сел в лодку и поплыл разыскивать сети, а Тихий выяснял отношения с рыбаками на берегу. Они находились примерно в 1200 метрах от 4-го блока Чернобыльской АЭС, причем рыбаки стояли спиной к пруду и лицом к станции.

.

Вдруг они увидели яркую вспышку, которая осветила вентиляционную трубу между 3-м и 4-м блоками. Звука взрыва в этот момент они не услышали, но увидели пламя над 4-м блоком, похожее на пламя свечи или факела по форме. Цвет пламени им показался темнофиолетовым, в нем проглядывались цвета радуги, но они были не яркими, а как бы видимыми через фиолетовое стекло.

Размер пламени доходил до среза вентиляционной трубы (высота трубы — 70 м от крыши здания). Пламя было ровным и широким. Оно появилось не сразу вдруг, а как бы постепенно, и быстро исчезло, но не оборвалось, а как бы ушло внутрь.

.

В этот момент раздался хлопок, похожий на лопающиеся пузыри грязевых гейзеров с последующим легким шипением, как будто выпускают воздух из резиновой подушки или матраса. Как им показалось, секунд через 15-20 появился второй факел. Он был в 5-6 раз больше. Цвет пламени тот же, что и в первый раз, но немного светлее. Пламя так же медленно разрасталось и вновь ушло внутрь блока.

Звук был похож на выстрел пушки. Гулкий и резкий.

.

После того, как факел пропал, 4-й блок подсвечивался фиолетовым цветом изнутри. Над блоком поднялась большая туча куполообразного вида, которая разрасталась по мере утихания звука. По воде пруда-охладителя достаточно часто захлопали какие-то падающие предметы. Это напугало рыбаков и милиционеров, и они решили, что «пора сматываться».

.

1 час 39 мин. 16 сек. В аппаратном журнале ДРЕГ оператором сделана запись: «Взрыв реактора». ❞

.

После катастрофы

❞ После катастрофы ЧАЭС были поставлены два вопроса:

1-й – Был ли ядерный взрыв?

От варианта ядерного взрыва пришлось отказаться, поскольку не были соблюдены условия неуправляемой цепной реакции, а именно:

– не было концентрирования достаточного количества химически чистого плутония;

– не было симметрического обжатия делящегося вещества;

– отсутствовали необходимые давление и температура.

.

С этими выводами согласился академик Ю.Б.Харитон, тем более, что он как никто другой прекрасно знал все условия подрыва ядерного зарядного устройства (Смагулов С. Низкий поклон вам, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС! // Бюллетень по атомной энергии, 4, 2005, с. 57-61). Таким образом, ядерного взрыва не было и быть не должно.

2-й – Была ли нейтронная компонента в облучении пострадавших?

За 26-27 апреля 1986 г. Клиническая больница № 6 приняла 299 человек, у 145 из них была установлена острая лучевая болезнь различной степени тяжести, 13-ти проведена пересадка костного мозга. Не удалось спасти 28 человек с крайне высокими дозами облучения.

Ответ на вопрос:

27 апреля 1986 г. с этой целью уже через 2 часа после госпитализации первой партии больных были взяты пробы крови для измерения в них активированного нейтронами натрия-24 (период полураспада ~ 15.5 час.).

.

Проведенные исследования не обнаружили следов нейтронной активации, что в тот момент мы рассматривали как первое доказательство того, что авария не была обусловлена самопроизвольной цепной реакцией деления (Л.А.Ильин. Реалии и мифы Чернобыля. М. «ALARA Limited», 1994, с. 94). ❞

.

Две цитаты из официального заключения Комиссии по расследованию причин Чернобыльской аварии (Доклад №1 (INSAG-1))

❞ INSAG-1

Первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации.

.

INSAG-7 (Дополнения к Докладу №1 (INSAG-1) )

Достоверно не известно, с чего начался скачок мощности, приведший к разрушению реактора. ❞

Выводы Второго Доклада в МАГАТЭ ( по главам доклада )

1. Ядерный реактор РБМК является логическим продолжением развития первого промышленного реактора с решеткой уран–графит–вода для наработки плутония.

.

2. Использование данного реактора в энергетическом режиме связано с трудностями в эксплуатации, обусловленными паровым (пустотным) эффектом реактивности.

.

3. В сравнении с энергетическим реактором ВВЭР реактор РБМК не отвечает комплексу требований по безопасности и должен быть снят с эксплуатации.

.

4. Анализ шести наиболее опасных нарушений режима эксплуатации, совершенных персоналом четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, представленных в докладе для МАГАТЭ в августе 1986 г., показал, что эти нарушения некритичны и не могли привести к катастрофе.

.

5. Состояние реактора РБМК-1000 в последние сутки работы характеризуется попаданием в «йодную яму» с последующим переходом к ксеноновому отравлению, при котором должно произойти самоглушение реактора, что исключало протекание цепной реакции.

.

6. Зафиксированное «возрастание нейтронного потока» произошло вследствие воздействия ионизирующего излучения геофизического процесса на внутриреакторные ионизационные камеры.

.

7. Анализ катастрофы в системе «Человек–Машина» не может привести к разрешению противоречий между фактами и их интерпретацией.

1. Размещение промплощадки ЧАЭС произведено без учета тектонической особенности региона. Промплощадка ЧАЭС расположена вблизи узла сочленения крупных региональных неотектонических структур. Считалось, что Русская равнина стабильна и асейсмична. В этом состоит ошибка инженерной геологии.

.

2. Период 1983–1993 гг. характеризуется существенным всплеском природно-тектонической активности, что выразилось всплеском природных и природно-техногенных аварий и катастроф. Изучение произошедших аварий и катастроф за указанный период официальной наукой было полностью проигнорировано.

.

3. Руководство ЧАЭС и 4-го энергоблока оперативно реагировало на возникающие ненормированные отклонения при эксплуатации объектов станции. Обвинения руководства в нарушении должностных инструкций не обоснованы.

.

4. На основе данных, полученных при обследовании разрушенного энергоблока, следует, что фокус (эпицентр) сейсмического процесса находится под основанием шахты активной зоны в юго-восточном секторе.

.

5. Отсутствие нейтронной составляющей среди поражающих факторов подтверждается обследованием облученного персонала на отсутствие содержания в крови натрия-24 и невозможностью ядерного взрыва, что корреспондируется с выводом в главе 1 из нейтронно-физического состояния реактора в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г.

.

1. Анализ процессов, происходивших во время разрушения 4-го энергоблока, и состояние энергоблока после катастрофы убедительно подтверждают необходимость исследования системы «Человек–Машина–Природа».

.

2. Понимание механизмов процессов при различных проявлениях геодинамики планеты Земля стало возможным в результате открытий и исследований природных и природно-техногенных катастроф за последние 40 лет.

.

3. Во время катастрофы Чернобыльской АЭС планета Земля во всем блеске и великолепии продемонстрировала свои безграничные возможности, в основе которых лежат энергетические процессы как поглощения, так и сброса энергии в различных формах.

.

4. Официально декларируемая техногенная версия катастрофы, отягощенная человеческим фактором в системе «Человек–Машина» – сталкивается с неразрешимыми противоречиями.

.

5. Катастрофа Чернобыльской АЭС вскрыла кризисное положение в науках о Земле, которые в основном пока остаются фактособирательными и эмпирическими.

Далее, прежде, чем представить вашему вниманию подробный рассказ Ответственного за публикацию материалов по Второму докладу в МАГАТЭ Золотарёву А.Ю. из Института Атомной Энергии им. И.В.Курчатова, предлагаем ознакомиться с некоторыми фотографиями, о которых упоминается в видео.

Источник: ss69100.livejournal.com

Анализ причин и реалистический сценарий Чернобыльской аварии (26.04.1986).

На основе анализа старых и новых данных разработана реалистическая версия причин Чернобыльской аварии. В отличие от более ранних официальных версий новая версия даёт естественное объяснение собственно аварийному процессу и многим обстоятельствам, предшествовавшим моменту аварии, которые до сих пор не нашли естественного объяснения.

1. Причины Чернобыльской аварии. Окончательный выбор между двумя версиями .

1.1. Две точки зрения Различных объяснений причин Чернобыльской аварии много. Уже их набралось свыше 110. А научно разумных всего две.

Первая из них появилась в августе 1986 г. /1/ Суть её сводится к тому, что в ночь на 26 апреля 1986 г. персонал 4-го блока ЧАЭС в процессе подготовки и проведения чисто электротехнических испытаний 6 раз грубо нарушил Регламент, т.е. правила безопасной эксплуатации реактора. Причём в шестой раз так грубо, что грубее и не бывает — вывел из его активной зоны не менее 204 управляющих стержней из 211 штатных, т.е. более 96%.

В то время, как Регламент требовал от них: «При снижении оперативного запаса реактивности до 15 стержней реактор должен быть немедленно заглушен» /2, стр. 52/. А до этого они преднамеренно отключили почти все средства аварийной защиты. Тогда, как Регламент требовал от них: «11.1.8.

Во всех случаях запрещается вмешиваться в работу защит, автоматики и блокировок, кроме случаев их неисправности. » /2, стр. 81/. В результате этих действий реактор попал в неуправляемое состояние, и в какой-то момент в нём началась неуправляемая цепная реакция, которая закончилась тепловым взрывом реактора.

В /1/ также отмечались «небрежность в управлении реакторной установкой», недостаточное понимание «персоналом особенностей протекания технологических процессов в ядерном реакторе» и потерю персоналом «чувства опасности». Кроме этого, были указаны некоторые особенности конструкции реактора РБМК, которые «помогли» персоналу довести крупную аварию до размеров катастрофы.

В частности, «Разработчики реакторной установки не предусмотрели создания защитных систем безопасности, способных предотвратить аварию при имевшем место наборе преднамеренных отключений технических средств защиты и нарушений регламента эксплуатации, так как считали такое сочетание событий невозможным». И с разработчиками нельзя не согласиться, ибо преднамеренно «отключать» и «нарушать» означает рыть себе могилу.

Кто же на это пойдёт? И в заключение делается вывод, что «первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации, допущенных персоналом энергоблока» /1/. В 1991 г. вторая государственная комиссия, образованная Госатомнадзором и состоящая в основном из эксплуатационщиков, дала другое объяснение причин Чернобыльской аварии /3/.

Его суть сводилась к тому, что у реактора 4-го блока имеются некоторые «конструкционные недостатки», которые «помогли» дежурной смене довести реактор до взрыва. В качестве главных из них обычно приводят положительный коэффициент реактивности по пару и наличие длинных (до 1 м) графитовых вытеснителей воды на концах управляющих стержней.

Последние поглощают нейтроны хуже, чем вода, поэтому их одновременный ввод в активную зону после нажатия кнопки АЗ-5, вытеснив воду из каналов СУЗ, внёс такую дополнительную положительную реактивность, что оставшиеся 6-8 управляющих стержня уже не смогли её скомпенсировать. В реакторе началась неуправляемая цепная реакция, которая и привела его к тепловому взрыву.

При этом исходным событием аварии считается нажатие кнопки АЗ-5, которое вызвало движение стержней вниз. Вытеснение воды из нижних участков каналов СУЗ привело к возрастанию потока нейтронов в нижней части активной зоны. Локальные тепловые нагрузки на тепловыделяющие сборки достигли величин, превышающих пределы их механической прочности.

Разрыв нескольких циркониевых оболочек тепловыделяющих сборок привёл к частичному отрыву верхней защитной плиты реактора от кожуха. Это повлекло массовый разрыв технологических каналов и заклинивание всех стержней СУЗ, которые к этому моменту прошли примерно половину пути до нижних концевиков. Следовательно, в аварии виноваты учёные и проектировщики, которые создали и спроектировали такой реактор и графитовые вытеснители, а дежурный персонал здесь не причём. В 1996 г. третья государственная комиссия, в которой тоже тон задавали эксплуатационщики, проанализировав накопленные материалы, подтвердили выводы второй комиссии.

Виктор Брюханов, директор ЧАЭС на момент аварии.

1.2. Равновесие мнений Шли годы. Обе стороны оставались при своём мнении. В результате сложилось странное положению, когда три официальные государственные комиссии, в состав которых входили авторитетные каждый в своей области люди, изучали, фактически, одни и те же аварийные материалы, а пришли к диаметрально противоположным выводам.

Чувствовалось, что там было что-то не то, или в самих материалах, или в работе комиссий. Тем более, что в материалах самих комиссий ряд важных моментов не доказывалось, а просто декларировалось. Наверно, поэтому бесспорно доказать свою правоту не могла ни одна сторона.

Само соотношение вины между персоналом и проектировщиками оставалось невыясненным, в частности, из-за того, что во время испытаний персоналом «регистрировались только те параметры, которые были важны с точки зрения анализа результатов проводимых испытаний» /4/. Так они потом объяснялись.

Странное это было объяснение, ибо не была зарегистрирована даже часть основных параметров реактора, которые измеряются всегда и непрерывно. Например, реактивность. «Поэтому процесс развития аварии восстанавливался расчётным путём на математической модели энергоблока с использованием не только распечаток программы ДРЕГ, но и показаний приборов и результатов опроса персонала» /4/.

Столь долгое существование противоречий между учёными и эксплуатационщиками поставило вопрос об объективном изучении всех накопленных за 16 лет материалов, связанных с Чернобыльской аварией. С самого начала представлялось, это надо сделать на принципах, принятых в Национальной академии наук Украины, — любое утверждение должно быть доказанным, а любое действие должно быть естественно объяснено.

При внимательном анализе материалов вышеуказанных комиссий становится очевидным, что при их подготовке явно сказались узковедомственные пристрастия глав этих комиссий, что, в общем-то, естественно. Поэтому автор убеждён, что в Украине действительно объективно и официально разобраться в истинных причинах Чернобыльской аварии реально способна только Национальная академия наук Украины, которая реактор РБМК не придумывала, не проектировала, не строила и не эксплуатировала. И поэтому ни в отношении реактора 4-го блока, ни в отношении его персонала у неё просто нет и быть не может каких-либо узковедомственных пристрастий. А её узковедомственный интерес и прямая служебная обязанность — поиск объективной истины, независимо от того, нравится она или не нравится отдельным чиновникам от украинской атомной энергетики. Наиболее важные результаты такого анализа излагаются ниже.

Виктор Брюханов (слева) и Анатолий Дятлов (в центре) на «чернобыльском» суде.

2. Сценарий аварии.

Рис. 1. Мощность (Np) и оперативный запас реактивности (Rоп) реактора 4-го блока на отрезке времени от 25.04.1986 до официального момента аварии 26.04.1986 /12/. Овалом выделен предаварийный и аварийный отрезки времени.

2.2. «Первый взрыв» .

Неуправляемая цепная реакция в реакторе 4-го блока началась в некоторой, не очень большой части активной зоны и вызвала местный перегрев охлаждающей воды. Скорее всего, она началась в юго-восточном квадранте активной зоны на высоте от 1,5 до 2,5 м от основания реактора /23/.

Когда давление пароводяной смеси превысило пределы прочности циркониевых труб технологических каналов, они разорвались. Изрядно перегретая вода почти мгновенно превратилась в пар довольно высокого давления. Этот пар, расширяясь, подтолкнул массивную 2500-тонную крышку реактора вверх. Для этого, как оказалось вполне достаточно разрыва всего нескольких технологических каналов.

На этом закончилась начальная стадия разрушения реактора и началась основная. Двигаясь вверх, крышка последовательно, как в домино, разорвала остальную часть технологических каналов. Многие тонны перегретой воды почти мгновенно превратились в пар, и сила его давления уже довольно легко подкинула «крышку» на высоту 10-14 метров.

В образовавшееся жерло ринулась смесь пара, обломков графитовой кладки, ядерного топлива, технологических каналов и других конструкционных элементов активной зоны реактора. Крышка реактора развернулась в воздухе и упала обратно ребром, раздавив верхнюю часть активной зоны и вызвав дополнительный выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

Ударом от этого падения можно объяснить двойной характер «первого взрыва». Таким образом, с точки зрения физики «первый взрыв» собственно не был взрывом, как физическим явлением, а представлял собой процесс разрушения активной зоны реактора перегретым паром. Поэтому сотрудники ЧАЭС, рыбачившие в аварийную ночь на берегу пруда-охладителя, не услышали звука после него. Именно поэтому сейсмические приборы на трёх сверхчувствительных сейсмостанциях с расстояния 100 — 180 км смогли зарегистрировать только второй взрыв.

Рис. 2. Изменение мощности (Np) реактора 4-го блока на отрезке времени от 23 час 00мин 25.04.1986 до официального момента аварии 26.04.1986 (увеличенный участок графика, обведённого овалом на рис. 1). Обращаете на себя внимание постоянный рост мощности реактора вплоть до самого взрыва.

2.3. «Второй взрыв».

Параллельно с этими механическими процессами в активной зоне реактора начались различные химические реакции. Из них особый интерес вызывает экзотермическая пароциркониевая реакция. Она начинается при 900 °С и бурно проходит уже при 1100 °С.

Её возможная роль более подробно изучалась в работе /19/, в которой было показано, что в условиях аварии в активной зоне реактора 4-го блока только за счёт этой реакции в течение 3 сек могло образоваться до 5 000. куб. метров водорода. Когда верхняя «крышка» взлетала в воздух, в центральный зал из шахты реактора вырвалась эта масса водорода.

Перемешавшись с воздухом центрального зала, водород образовал детонационную воздушно-водородную смесь, которая затем взорвалась, скорее всего, от случайной искры или раскалённого графита. Сам взрыв, судя по характеру разрушений центрального зала, носил бризантный и объёмный характер, аналогичный взрыву известной «вакуумной бомбы» /19/. Именно он и разнёс вдребезги крышу, центральный зал и другие помещения 4-го блока. После этих взрывов в подреакторных помещениях начался процесс образования лавообразных топливосодержащих материалов. Но это уникальное явление является уже следствием аварии и здесь не рассматривается.

Строительство объекта «Укрытие». 1986-й год.

3. Основные выводы.

1. Первопричиной Чернобыльской аварии стали непрофессиональные действия персонала 5-й смены 4-го блока ЧАЭС, который, скорее всего, увлёкшись рискованным процессом поддержания мощности реактора, попавшего в режим самоотравления по вине персонала же, на уровне 200 МВт, сначала «просмотрел» недопустимо опасный и запрещённый регламентом вывод управляющих стержней из активной зоны реактора, а затем «задержался» с нажатием кнопки аварийного глушения реактора АЗ-5. В результате в реакторе началась неуправляемая цепная реакция, которая закончилась его тепловым взрывом.

2. Ввод графитовых вытеснителей управляющих стержней в активную зону реактора не мог быть причиной Чернобыльской аварии, так как в момент первого нажатия кнопки АЗ-5 в 01 час 23 мин. 39 сек. уже не существовало ни управляющих стержней, ни активной зоны. 3. Причиной первого нажатия кнопки АЗ-5 послужил «первый взрыв» реактора 4-го блока, который произошёл примерно в период от 01 час 23 мин.

20 сек. до 01 час 23 мин. 30 сек. и разрушил активную зону реактора. 4. Второе нажатие кнопки АЗ-5 произошло в 01 час 23 мин. 41 сек. и практически совпало во времени со вторым, уже настоящим взрывом воздушно-водородной смеси, который полностью разрушил здание реакторного отделения 4-го блока.

5. Официальная хронология Чернобыльской аварии, основанная на распечатках ДРЕГ, неадекватно описывает процесс аварии после 01 час 23 мин. 41 сек. Первыми на эти противоречия обратили внимание специалисты ВНИИАЭС. Возникает необходимость её официального пересмотра с учётом недавно открывшихся новых обстоятельств.

В заключение автор считает своим приятным долгом выразить глубокую благодарность члену-корреспонденту НАНУ А. А. Ключникову, доктору физико-математических наук А. А. Боровому, доктору физико-математических наук Е. В. Бурлакову, доктору технических наук Э. М. Пазухину и кандидату технических наук В. Н. Щербину за критическое, но доброжелательное обсуждение полученных результатов и моральную поддержку. Автор также считает своим особо приятным долгом выразить глубокую благодарность генералу СБУ Ю. В. Петрову за предоставленную возможность подробно ознакомиться с частью архивных материалов СБУ, связанных с Чернобыльской аварией, и за устные комментарии к ним. Они окончательно убедили автора в том, что «компетентные органы» являются органами действительно компетентными.

Источник: dzen.ru

Участник : The Man in Black/Авария на Чернобыльской АЭС

Авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества, произошедшая 26 апреля 1986 года. МАГАТЭ присвоило аварии седьмой, максимальный уровень опасности (авария с большими последствиями). До аварии на АЭС Фукусима это был единственный случай в истории. [1]

Чернобыльская станция была построена в 1978 году (первая очередь), четвёртый энергоблок — в 1983 году. В период между 1980ым и 1986ым годом на станции случались мелкие аварии, о которых КГБ УССР уведомлял руководство страны.

- 1 Конструкционные особенности АЭС

- 1.1 Активная зона

- 1.2 Йодная яма или ксеноновое отравление

- 1.3 Регулирование мощности

- 2.1 Положительный паровой коэффициент реактивности

- 2.2 Неудачная конструкция стержней СУЗ

- 3.1 Хронология

- 3.1.1 25 апреля

- 3.1.2 26 апреля

- 4.1 Влияние на природу

- 4.2 Персонал ЧАЭС и сотрудники других организаций

- 4.3 Ликивидация последствий аварии

Конструкционные особенности АЭС

Строение реактора РБМК-1000

Четвёртый реактор Чернобыля (реактор большой мощности канальный РБМК-1000)- был реактором кипящего типа.В них радиоактивное топливо (обогащённый 2%ный уран) используется для превращения воды в пар, который приводит в движение турбины, которые в свою очередь генерируют электроэнергию. На четвёртом энергоблоке было два турбогенратора — ТГ-7 и ТГ-8 мощностью по 500 электрических МВт (1600 тепловых МВт).

Реакторы такого же типа были установлены на Ленинградской, Курской, Игналинской и Смоленской АЭС.

Активная зона

Собственно реактор состоял из реакторного пространства (называемого активной зоной реактора) высотой 7 метров и диаметром 11,8 метров. Внутри активной зоны располагались тепловыделительные элементы (твэлы), которые осуществлялил ядерную цепную реакцию, сопровождавшуюся нагреванием воды.

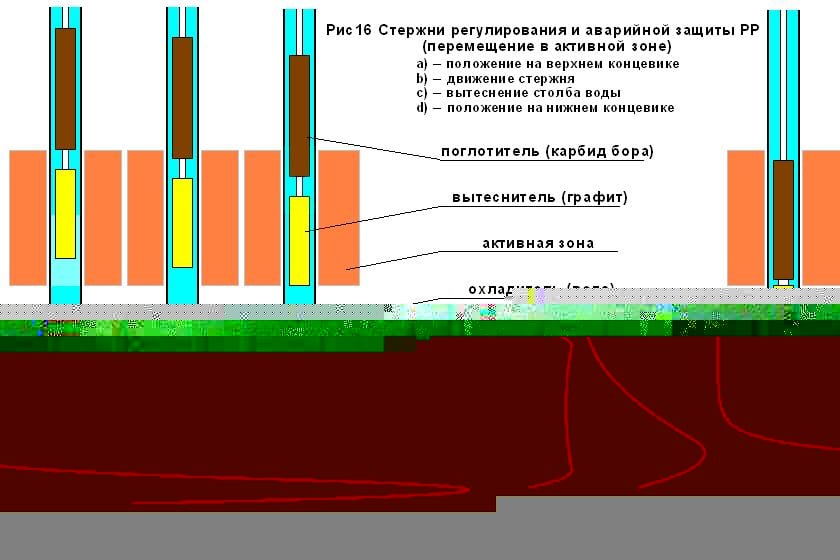

Кроме твэлов в реакторе находятся стержни системы управления защитой (СУЗ), которые могли быть полностью или частично погружены, или полностью изъяты из активной зоны. Стержни тормозили реактор при погружении в активную зону и разгоняли его при извлечении. Всего в реакторе находилось 211 стержней, часть из них была автоматического регулирования (АР), часть — ручного (РР).

Также были стрежни УСП, которые двигались снизу вверх и т.н. «чёрные поглотители» — ДП. Однако персонал АЭС мог перепрограммировать стержень АР в РР и наоборот. Именно в активной зоне происходит процесс парообразования.

Эффективное число опущенных стержней СУЗ называется оперативным запасом реактивности. Согласно регламенту, в реакторе обязательно должно было находится 26-30 стрежней РР.

Йодная яма или ксеноновое отравление

При сокращении мощности происходит распад йода-135 на ряд веществ, среди которых ксенон (Xe 135 — период полураспада 9,14 часа) оказывает негативное воздействие на реактивность (появление отрицательной реактивности) из-за своих поглощающих свойств. В результате его химических преобразований мгновенное мощности в течение некоторого промежутка времени становится затруднительным. Эта ситуация называется ксеноновым отравлением реактора.

Регулирование мощности

На четвёртом энергоблоке существовало две системы регулирования мощности: СФКРЭ — система физического контроля распределения энерговыделения и СУЗ. СФКРЭ имела датчики, расположенные внутри активной зоны. СУЗ имела датчики расположенные как внутри активной зоны, так и по бокам во внешней зоне.

СФКРЭ контролировала энергораспределение в дапозоне 10-120% и мощность в диапозоне 5-120% от номинальной мощности. Номинальная мощность четвёртого реактора составляла 3200 тепловых мегаватт или 1000 электрических МВт. Во время аварии реактор работал на мощности 200-530 мегаватт. Система управления защитой включала в себя систему локального автоматического регулирования и локальной автоматической защиты (ЛАР-ЛАЗ). Система ЛАР-ЛАЗ работала при мощности реактора, превышающей 10% от номинальной мощности (320 мегаватт).

Проектировочные недостатки АЭС

Для реакторов РБМК-1000 было характерно два конструкционных недостатка — положительный паровой коэффициент реактивности и концевой эффект стержней системы управления защитой (СУЗ).

Положительный паровой коэффициент реактивности

В реакторах кипящего типа между реактивностью и парообразованием может существовать различная по знаку и величине связь. Изменение мощности реактора приводит к изменению паросодержания, а также вызывает другие эффекты. Расчётный коээфициент реактивности РМБК-1000 изменялся в диапазоне от -1,3 х 10~4 %-1 (Sk/k) до +(2,0-2,5) X 10~ %~ (6k/k). Согласно правилам ядерной безопаности (ПБЯ) во избежания резкого скачка мощности паровой коэффициент должен быть отрицательным, но если в некоторых режимах он становится положительным, то в проекте должна быть оговорена работа при таком режиме. В проекте РМБК-1000 такие нормативы отсутствовали, что было признано несоответствием правилам безопасности.

Во время аварии паровой коэффициент оказался положительным.

Неудачная конструкция стержней СУЗ

Конструкция стержней СУЗ была одим из недостатков, приведших к аварии

Плотность энерговыделения по высоте стержней. При движении стержней вниз энерговыделение в нижней части АЗ сильно растёт

211 стержней СУЗ вводятся в активную зону сверху, кроме 24 укороченных стержней, которые вводятся снизу. Каждый конец поглощающего стержня представлял собой графитовой вытеснитель. Внутри стержня находилась вода.

При получении сигнала введения стержня в активную зону происходило введение вода в реактор и кратковременное введение положительной реактивности (хотя по замыслу должна была вводятся отрицательная реактивность). Этот эффект получил название «концевого эффекта» и являлся конструкционным недостатком. Масштаб концевого эффекта зависел от числа одновременно опускаемых стержней.

Кроме того, присутствие воды тормозило движение стержня вниз, в результате время, требуемое для полного погружения стержня составляло 18 секунд. Псоле аварии на ЧАЭС был принят ряд улучшений, в числе которых было удаление концевого эффекта и сокращение времени полного снижения до 12 секунд.

При опускании стержней в нижней части активной зоны увеличивалась мощность из-за нарастающего давления, причём он как не мог быть отрегулирован, ни определён.

Авария

Авария произошла в 1 час 23 минуты 26 апреля во время запланированных испытаний по выбегу двух турбогенераторов. Суть эксперимента заключался в проверке того, могут ли выбегающие турбины обеспечивать питание главных циркуляционных насосов, подающих охлаждающую воду в реактор. Сами ГЦН питались из внешнего источника.

На случай отключения питания на энергоблоке существовали запасные дизель-генераторы, но они могли начать давать питание только через 40 секунд после включения. Единственным источником питания после отключения ГЦН и до включения дизель-генераторов являлась замедляющаяся турбина (турбинные генераторы ТГ-7 и ТГ-8). Этот эффект называется «выбегом» турбины и тем больше, чем развитая мощность блока на момент отключения питания.

На ЧАЭС было всего 8 ГЦН по 4 с каждой стороны. Два из них (ГЦН-7 и ГЦН-8) были резервными.

Во время эксперимента предполагалось снижение мощности до уровня 700-1000 мегаватт. Испытание должно было быть проведено днём, однако диспетчер Киевэнерго запретил снижать мощность, так как основным потребителем электричества, вырабатываемого ЧАЭС был Киев.

Однако согласно полученным после аварии результатам, испытание началось при мощности в 200 мегаватт.

Хронология

Расход теплоносителя в 01:22:30 (за полторы минуты до аварии)

Данная хронология построена на основе данных программы ДРЕГ. Достоверность этих данных не оспаривается, однако, поскольку ДРЕГ является малоприоритетной программой, её данные могут запаздывать на 1 секунду.

25 апреля

01 час 06 мин. — начало разгрузки энергоблока. ОЗР составлял 31 стержень ручного регулирования

03 час 47 мин. — тепловая мощность блока снизилась до 1600 мегаватт.

07 час 10 мин. — оперативный запас реактивности (ОЗР) равен 13,2 стержня РР

13 час 05 мин. — отключение турбогенератора ТГ-7

14 час 00 мин. — отключение системы автоматического охлаждения реактора [2]

14 час 00 мин. — отсрчка выполнения испытаний по требованию диспетчера Киевэнерго

15 час 20 мин. — ОЗР равен 16,8 стержням РР

23 час 10 мин. — продолжено снижение мощности реактора, ОЗР равен 26 стержням РР

26 апреля

00 час 05 мин. — тепловая мощность реактора составила 720 мегаватт

00 час 28 мин. — тепловая мощность 500 мегаватт

00 час 28 мин — переход с системы ЛАР (локальное автоматическое регулирование мощности) на автоматический регулятор мощности АР1 и АР2. В процессе снижения СИУР [3] «упустил мощность». Произошло непредусмотренное программой снижение тепловой мощности до 30 мегаватт и нейтронной до нуля. [4] Персонал был вынужден поднять мощность

00 час 34 мин. — аварийные отклонения уровня воды в барабан-сепараторах (БС)

00 час 43 мин. — персоналом заблокирован сигнал АЗ по останову двух турбин. Поскольку турбины являются потребителями пара, их остановка может привести к росту давления в реакторе.

00 час 34 мин. — аварийные отклонения уровня воды в БС

01 час 03 мин. — тепловая мощность поднята до 200 мегаватт и застабилизирована

01 час 03 мин. — включение седьмого ГЦН (резервного)

01 час 07 мин. — включение восьмого ГЦН (резервного). Произошёл перерасход теплоносителя (воды) приведший к увеличению воды в реакторе и её недогреву. В случае прекращения подачи воды относительно большое количество воды, уже попавшей в реактор, превратилось бы в относительно большое количество пара, которое разрушает реактор из-за давления. [5]

Вид на разрушенный реактор. Хорошо виден разрушенный реакторый зал, повреждённый потолок машзала и верхняя часть (круг) реактора

01 час 22 мин. — запись параметров ТГ-8 на магнитную ленту

01 час 22 мин. — ОЗР составил 8 стержней РР

01 час 23 мин. 04 сек — закрыты стопорно-регулирующие клапаны (СРК) восьмой турбины (начало «выбега» ГЦН)

01 час 23 мин. 10 сек — нажата пнопка МПА [6] . Начинается опускание стержней автоматического регулирования.

01 час 23 мин 40 сек — нажатие кнопки аварийной защиты АЗ-5. Стержни СУЗ начали входить в активную зону с целью торможения реактора, однако из-за концевого эффекта ещё больше разгоняют реактор

01 час 23 мин. 40 сек — мощность составила 530 МВт

01 час 23 мин. 43 сек — аварийные сигналы по периоду разгона реактора и по превышению мощности

01 час 23 мин. 47 сек — резкое увеличение давления в барабанах-сепараторах; сигналы о неисправности измерительной части обоих регуляторов основного диапозона (1АР, 2АР)

01 час 23 мин. 48 сек — рост давления в БС

01 час 23 мин. 49 сек — сигнал АЗ «повышение давления в реакторном пространстве (разрыв ТК [7] )»; сигнал «нет напряжения=48 в» [8]

01 час 23 мин. 49 сек — сигнал АЗ «неисправность исполнительной части 1АР и 2АР» [9]

01 час 24 мин. 00 сек — происходит два взрыва; реактор полностью разрушен

Последствия аварии

Согласно сведениям дозиметрической разведки, проведённой в течение часа после аварии, доза облучения составляла 500 мкР/c на БЩУ-4 и 1000 — в машзале. Однако это были предельные показания приборов, реальный уровень был в сотни раз выше. [10]

Влияние на природу

Персонал ЧАЭС и сотрудники других организаций

Из 30 погибших от взрыва и острой лучевой болезни 18 человек — сотрудники ЧАЭС. Ещё двое являлись сотрудниками Харьковского Турбинного Завода, которые присутствовали во время испытаний турбины. [11] Среди задействованных пожарников шестеро погибли.

| Перчук К.Г | 20 мая | Машинист |

| Бражник В.С | 14 мая | Машинист, при тушении пожара стоял рядом с ТВЭЛом [12] |

| Новик А.В. | 26ое июля | Машинист, обходчик паротурбин |

| Вершинин Ю. А. | 21ое июля | Машинист, обходчик паротурбин |

| Акимов А.Ф. | 11 мая | Начальник смены блока, формальный руководитель смены, во время которой произошла авария |

| Ситников А. А. | 30 мая | Зам. главного инженера 1ой очереди |

| Лелеченко А. Г. | 7 мая | Зам. начальника цеха |

| Баранов А. И. | 19 мая | старший электромонтёр |

| Шаповалов А. И. | 19 мая | старший электромонтёр |

| Коновал Ю. И. | 28 мая | старший электромонтёр |

| Лопатюк В. И. | 18 мая | старший электромонтёр |

| Дягтеренко В. М. | 19 мая | оператор ГЦН |

| Ходемчук В.И. | 26 апреля | оператор ГЦН, тело не было найдено [13] |

| Кургуз А. Х. | 12 мая | оператор ГЦН |

| Проскуряков В. В. | 17 мая | старший инженер-механик |

| Перевозченко В.И. | 13 июня | начальник смены цеха |

| Кудрявцев А.Г. | 14 мая | страший инженер управления реактором |

| Топтунов Л. Ф. | 14 мая | страший инженер управления реактором, непосредственно управлял реактором в ночную смену |

Сотрудники прочих организаций:

| Шашенок В. Н. | 26 апреля | инженер «Смоленскатомэнерго», при тушении пожара стоял рядом с ТВЭЛом |

| Тытенок Н. И. | 16 мая | старший пожарник |

| Правик В.П. | 11 мая | пожарник, начальник караула |

| Кибенок В. Н. | 21ое июля | пожарник, начальник караула |

| Игнатенко В. И. | 13 мая | пожарник |

| Ващук Н. В. | 16 мая | пожарник |

| Пицура В. И. | 10 мая | пожарник |

| Иваненко Е. А. | 25 мая | охранник припятского ГОВД |

| Лузганова К. И. | 31 июля | охранник припятского ГОВД |

| Попов Г. И. | 12 июня | инженер Харьковского ТЗ, был командирован |

| Савенков В. И. | 21 июня | инженер Харьковского ТЗ, был командирован |

| Орлов И. Л. | 86 год | сотрудник «Чернобыльэнергозащита» |

Из персонала станции, находившегося 26 апреля на IV блоке, выжили машинисты Киршенбаум и Корнеев, начальник машинного цеха Давлебаев, заместитель начальника главного инженера Дятлов, начальник смены турбинного цеха Бусыгин, машинист-обходчик Тормозин.

Ликивидация последствий аварии

Расследование

Расследованием занимались две советские комиссии под руководством Штейнберга и Абагяна. На международном уровне расследованием занималась созванная при МАГАТЭ International Nuclear Safety Group (сокращённо INSAG).

Существует несколько точек зрения на аварию: две научные и несколько ненаучных (диверсия, шаровая молния). Сторонники научных версий разделились на два лагеря: одна группа (возглавляемая учёными-проектировщиками) указывала на нарушения персонала регламента, другая (эксплутанционщики и одна из комиссий по расследованию аварии) указывала на недостатки реактора. Обе стороны были заинтересованы в результатах расследования. Первоначально официальной версией была первая, озвученная советской комиссией в Вене в августе 1986 года на заседании комиссии МАГАТЭ. Однако, после появления дополнительных данных в 90ые годы INSAG в новом отчёте в 1993 году сняла ряд обвинений против персонала станции и указала на недостатки реактора. В частности, были сняты следующие обвинения:

— отключение системы аварийного охлаждения реактора (САОР). INSAG уставновил, что отключение были допустимо и предусмотрено программой. Кроме того, оно не оказало воздействие ни на последствия, ни на масштаб аварии и не могло её предотвратить.

— работа реактора на уровне ниже 700 МВт (тепловых). Как оказалось, такого запрета не существовало и он был введён после аварии.

— провал мощности в 00:28. Это событие не было вызвано действиями оператора, причину установить не удалось. Дятлов, в своих воспоминаниях посчитал это неисправностью АР, возможно вызванную большим разбалансом мощности. [14]

— вывод автоматической защиты по останову двух турбогенераторов. Это было произведено согласно технической документации и не повлияло на аварийный процесс.

Снижение ОЗР до опасного минимума привело к аварии, так как именно в таких условиях проявилась ошибка конструирования стержней, которые вместо остановки реактора разгоняли его. Этот эффект был обнаружен в 1983 году на Игналинской АЭС, однако практических последствий этот случай не имел.

Вторым нарушением персонала считается блокировка сигналов аварийной защиты по уровню и давлению в барабанах-сепараторах. Это являлось нарушением регламента, однако не повлияло на аварию.

После распада СССР вопросы анализа причин аварии на государственном уровне не поднимались.

Литература

- Доклад Комиссии МАГАТЭ INSAG-1 и INSAG-7

- Доклад коммиссии Государственного Комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (комиссия под председательством Штенйнберга)

- Доклад рабочей группы экспертов СССР (комиссия под председательством Агабяна)

Примечания

- ↑Уровень опасности на АЭС «Фукусима» определен, исходя из технических повреждений станции: эксперт

- ↑ По мнению INSAG-7 это не повлияло на масштаб аварии, однако было свидетельством низкой культуры безопасности

- ↑ старший инженер по управлению реактором

- ↑ По воспоминаниям Дятлова, присутствовавшем на блочном щите управления, регулятор АР оказался неисправен

- ↑ Этот сценарий произошёл на ЧАЭС.

- ↑ кнопка максимальной проектной аварии

- ↑ топливных каналов

- ↑ старший инженер вытянул ключи питания муфт сервоприводов для обесточивания стержней, чтобы они опустились в активную зону под собственным весом

- ↑ давление в реакторе поднялось до уровня, при котором стержни не могут опуститься вниз из-за сопротивления

- ↑Воспоминания Давлетбаева

- ↑ Получили большую дозу облучения при попытке осмотра развала реактора

- ↑ Трубка, наполненная ядерным топливом

- ↑ завален в насосной, погиб при взрыве

- ↑А.С. Дятлов. Чернобыль. Как это было.

Источник: cyclowiki.org