Для российской электроэнергетики актуальна проблема устаревшего генерирующего оборудования, построенного еще в советское время. Дело в том, что в связи с низкими ценами на электроэнергию и мощность, генерирующим компаниям просто невыгодно обновлять или строить новое оборудование, требующее высоких капитальных затрат.

ДПМ-1

Для решения данной проблемы в 2010 году была запущена первая программа Договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Целью данной инициативы являются стимулирование инвестиций в модернизацию оборудования для снижения издержек и повышения эффективности, а также строительство новых более современных генерирующих мощностей.

Согласно ДПМ введенные в рамках программы новые мощности оплачиваются по повышенным тарифам в течение 10 лет для ДПМ ТЭС и 20 лет для ДПМ ГЭС, обеспечивая гарантированную окупаемость инвестиций и эксплуатационных расходов. На данный момент программа ДПМ завершена. Основной упор делался на обновление ТЭС, которые занимают основную долю генерирующих мощностей в российской электроэнергетике. За 2010-2020 гг. введено в эксплуатацию 136 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 30 ГВт.

Сизифов камень российской электроэнергетики — Договор о Предоставлении Мощности (ДПМ)

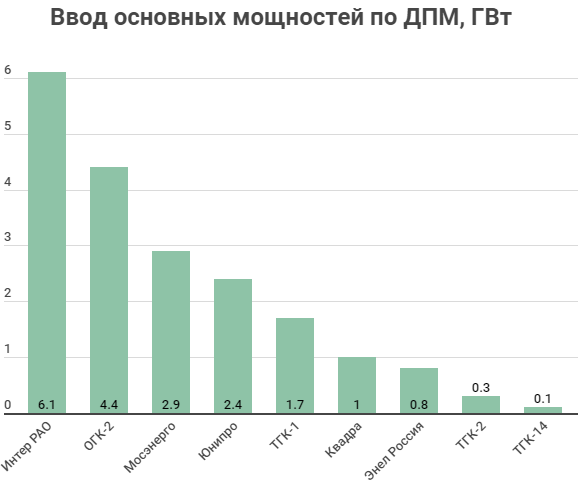

Наибольшую выгоду от программы ДПМ получили «Интер РАО» и «ОГК-2».

С 2013 года действует также программа ДПМ ВИЭ, которая нацелена на генерирующие объекты, использующие возобновляемые источники энергии — СЭС, ВЭС и малые ГЭС. В рамках данной программы в период 2014-2024 гг. планируется ввести в эксплуатацию 228 объектов суммарной мощностью 5,5 ГВт.

Итоги ДПМ-1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Выработка электроэнергии, млрд кВт∙ч

Потребление электроэнергии, млрд кВт∙ч

Максимум потребления мощности, ГВт

Установленная мощность, ГВт

В период действия программы ДПМ суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России увеличилась на 16,29%. Выработка и потребление электроэнергии за 10 лет выросли незначительно на 7,55% и 7,12% соответственно в связи с медленным темпами развития экономики РФ. В то же время пиковая нагрузка осталась практически без изменений.

В итоге мощности стало слишком много, если в 2010 году максимум потребления мощности составлял 71% от общей установленной мощности, то в 2020 году — 62%. С другой стороны, переизбыток мощности дает возможность генерирующим компаниям без особых проблем выводить из эксплуатации старое и неэффективное оборудование. Так с 2010 было выведено из более 18 ГВт.

Несмотря на все усилия проблема устаревшего оборудования осталась, т.к. вместо замены старого оборудования строились новые объекты генерации. Россия занимает 4 место по выработке электроэнергии, но средний уровень технического состояния оставляет желать лучшего. Около половины всего генерирующего оборудования старше 40 лет, а 25% — старше 50 лет, а средний возраст составляет 34 года.

Валинеев А.Ю. Почему механизм отбора проектов модернизации ТЭС не ДПМ

Из недостатков ДПМ ТЭС можно отметить то, что из-за отсутствия требований к локализации большая часть нового оборудования была иностранного производства, и привлеченные инвестиции уходили зарубеж. Но это дало толчок к развитию отечественного производства паровых турбин и турбогенераторов. Так появилась компания «Русские Газовые Турбины», которая принадлежит «Интер РАО», где совместно с американской компанией General Electric производятся локализованные газовые турбины.

Благодаря ДПМ в российской энергосистеме начался переход на современное и более эффективное генерирующее оборудование на ТЭС, а также началось строительство и ввод в эксплуатацию объектов «зеленой» генерации за счет ДПМ ВИЭ. Также программа ДПМ-1 внесла ощутимый вклад в поддержание роста акций генерирующих компаний. Поэтому окончание действия программы может оказать негативное влияние на котировки в связи сокращением поступления платежей за мощность по повышенным тарифам.

ДПМ-2 (КОММод)

Программа ДПМ-1 оказала позитивное влияние на состояние российской электроэнергетики, но не решила полностью все поставленные перед ней задачи. Проблема устаревшего оборудования все так же актуальна и, согласно оценке Минэнерго, в России в ближайшее время необходимо обновить или вывести из эксплуатации более половины генерирующих мощностей. Поэтому, учитывая все ошибки, в начале 2019 года Правительство РФ одобрило новую программу по отбору проектов для модернизации (КОММод) или ДПМ-2.

Какие отличия ДПМ-2 (КОММод) от ДПМ-1?

- Отбор проектов осуществляется по следующей схеме: 85% по результатам конкурсного отбора на основе минимальных затрат на производство электроэнергии, а остальные 15% по решению Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

- Главной задачей является замена (модернизация) старого оборудования, а не строительство новых объектов, поэтому при отборе проектов приоритет отдается старому оборудованию и имеются ограничения на изменение установленной мощности (от -50% до +20%).

- Следующим критерием отбора является востребованность нового объекта генерации (более 40% дней в работе), чтобы не возникало простоя мощности из-за низкого спроса.

- Также существует условие, при котором новое оборудование должно проработать не менее 15 лет — период заключения договора с увеличенной платой за новую мощность. У ДМП-1 этот срок составлял 10 лет.

- В ДПМ-2 устанавливается нормативная доходность инвестиций на уровне 14%.

- Еще одним из требований является локализация оборудования на уровне не менее 90%, что подстегнет российских производителей и будет являться серьезным стимулом для развития промышленности.

В ДПМ-2 отбор осуществляется системным оператором за 6 лет до года поставки мощности. Первый отбор проектов по КОММод на 2022-2024 гг. состоялся в апреле 2019 года, где были выбраны 30 проектов суммарной установленной мощностью 8,6 ГВт: 2,2 ГВт в 2022 году, 3,6 ГВт в 2023 году и 2,8 ГВт в 2024 году. В 2025 году отобрали 25 проектов суммарной мощностью 4 ГВт и в 2026 году — 15 объектов суммарной мощностью 3,8 ГВт.

В следующие годы также планирует отбирать около 4 ГВт мощности. Всего планируется модернизировать около 41 ГВт, что составляет почти 17% общей установленной мощности. В итоге предполагается, что программа КОММод будет осуществляться до 2031-2032 года.

Информацию по проектам, выбранных по конкурсному отбору, можно посмотреть на сайте Конкурентного отбора мощности (отбор проектов модернизации) системного оператора единой энергетической системы — http://kom.so-ups.ru/

Программа модернизации мощности по конкурсному отбору на 2022-2026 гг.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Источник: conomy.ru

Договор о предоставлении мощностей (ДПМ)

позволяет снизить инвестиционные риски генерирующих компаний.

Договор поставки мощностей ( договор о предоставлении мощности, ДПМ) — это своеобразный тарифный механизм, нерыночный по своей сути, который позволяет снизить инвестиционные риски генерирующих компаний.

С одной стороны ДПМ гарантирует потребление мощности, но и накладывает серьёзные обязательства на генерирующую компанию.

Невыполнение ДПМ влияет на энергобезопасность страны.

ДПМ заключается в отношении генерирующих объектов, перечень которых определяется Правительством РФ и наличие которых в составе ЕЭС РФ исходя из их месторасположения, технических и иных характеристик необходимо в целях надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией.

- поставщик и покупатель мощности,

- НП Совет рынка,

- АТС,

- Центр финансовых расчетов (ЦФР),

- СО ЕЭС.

Источник: neftegaz.ru

ДПМ-2: приоритеты, механизмы и «лазейки»

![]()

Производство для энергетики Ирина Кривошапка 2766

Программа ДПМ-2 с момента утверждения создает все больше сомнений, например в том, что важнее – экономия затрат потребителей или обновление мощностей? История этих сомнений, безусловно, лежит в плоскости начала реформирования отрасли десятилетней давности.

О том, к чему мы пришли в ходе преобразований энергетики, когда будет долгожданный экономический эффект и какие новые проблемы обрела российская отрасль, рассказал эксперт-аналитик департамента исследований ТЭКа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев.

– В структуре оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) до настоящего времени большую долю занимают механизмы с низким уровнем конкуренции, – прокомментировал текущую ситуацию А. Фаддеев. – В структуре стоимости проданной на ОРЭМ электроэнергии и мощности на условно конкурентные механизмы (рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок, конкурентный отбор мощности (КОМ)) приходится лишь 62 % (рис. 1). Остальная доля приходится на различные неконкурентные механизмы, созданные под отдельные задачи: так, регулируемые договоры обеспечивают ограничение роста цен для населения, договоры предоставления мощности (ДПМ) стимулируют строительство новых мощностей и так далее.

Серьезным этапом современных преобразований является программа ДПМ-2, от которой все ждут экономического эффекта. Если под программой ДПМ-2 подразумевается программа модернизации ТЭС, то она охватит 39 ГВт, что составляет около четверти мощностей ТЭС в ценовых зонах ЕЭС России.

В количественном отношении экономический эффект оценить затруднительно, но можно на качественном уровне выделить основные экономические аспекты этой программы, – пояснил эксперт. – Во-первых, реализация программы не приведет к существенному росту нагрузки на потребителей на рынке мощности. Стоимость мероприятий по модернизации составляет 11 тыс. руб. / кВт, что в разы ниже строительства новой генерации (для сравнения: согласно озвученным в СМИ данным, удельная стоимость новой парогазовой ТЭС в Тамани составит более 100 тыс. руб. / кВт).

Если сравнить капитальные затраты по программе модернизации с ценами КОМ, то очевидно, что компенсировать эти затраты можно за 4,2 года в первой ценовой зоне и 6,5 года во второй ценовой зоне (табл. 1). При этом мы не учитываем необходимость компенсации постоянных эксплуатационных затрат, равно как и наличие прибыли у генерирующих компаний из других источников (тех же ДПМ ТЭС), так что ее можно признать репрезентативной. Возможность окупаемости проектов модернизации через КОМ ставит вопрос о необходимости программы модернизации как таковой.

Во-вторых, реализация программы приведет к росту цен на рынке «на сутки вперед», потому что в рамках программы блоки ТЭС будут выводиться на длительную модернизацию – от 6 до 36 месяцев. Известно, что по текущим результатам отборов в 2024 г. модернизации подлежат порядка 5 ГВт ТЭС (а это 3 % мощностей ТЭС в ценовых зонах ЕЭС России) (рис. 2), и далее эта цифра будет увеличиваться. При этом модернизируемые блоки имеют относительно высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) (что является следствием установленных правил проведения конкурсных отборов). Это значит, что их временный вывод из работы приведет к загрузке менее эффективных станций.

В-третьих, основным критерием отбора проектов была минимальная цена производимой электроэнергии, поэтому модернизация неглубокая. Из 86 отобранных проектов только два предполагают использование парогазовых установок (ПГУ), которые отличаются высоким КПД. Как следствие, программа модернизации не обеспечит существенного повышения КПД ТЭС, как и ранее, когда за счет ПГУ рассчитывали нарастить КПД, однако известно, что в 2008‑2018 гг. удельный расход условного топлива на ТЭС России сократился с 338 до 314 г у. т. / кВт-ч). А ведь повышение КПД – это и снижение выбросов парниковых газов, и сокращение цен на рынке «на сутки вперед».

Таким образом, в краткосрочной перспективе программа модернизации вряд лишь окажет значимый эффект на экономику отрасли, но в долгосрочной перспективе эта программа создает риск консервации технического уровня генерирующих мощностей на технологиях прошлого века.

А будет ли пересмотр?

Стартовавшая программа уже вызвала споры в отраслевом сообществе, например, о том, что проекты «Интер РАО» не соответствуют стоимостным критериям ДПМ-2. Значит, есть необходимость в пересмотре условий?

– Конкретные компании обвинять бессмысленно, – заметил Алексей Фаддеев. – Условия отборов были изначально настроены под модернизацию старых КЭС, а у «Интер РАО» таких больше всего. Критика проектов по критерию стоимости с формальной точки зрения бессмысленна (критикуемые проекты прошли по решению Правкомиссии, а не по результатам отбора), но она отражает противоречивость программы в целом. С одной стороны, она анонсировалась как программа дешевой модернизации. С другой стороны, на таких условиях в программу не проходили проекты комплексной модернизации, поэтому был предусмотрен механизм Правкомиссии, в рамках которого критерий цены перестал быть единственным. Разумеется, в таком случае в программу стали входить более дорогостоящие проекты.

При этом, подчеркнул Фаддеев, текущие проекты пересмотру не подлежат, поскольку решение Правкомиссии по проектам на 2022‑2024 гг. уже закреплено распоряжением Правительства РФ, это возможно лишь в отношении проектов на 2025 г. Если это решение будет отменено, то главными проигравшими будут «Татэнерго» (Правкомиссией отобраны проекты на 850 МВт), «Интер РАО» (448 МВт) и «Сибирская генерирующая компания» (400 МВт). Названия конкретных компаний не так важны – важнее, что тогда из программы модернизации будет исключен один из двух проектов, предполагающих создание ПГУ (проект на Заинской ГРЭС).

В обход отбора

Еще одна важная цель программы ДПМ-2 – в замещении угольной генерации газовыми турбинами. Однако, по словам А. Фаддеева, не стоит на это рассчитывать. Дело в том, что для прохождения конкурсного отбора нужно два условия: наличие локализованной или отечественной газотурбинной установки (ГТУ) большой мощности и рост цен на природный газ (поскольку в случае дешевого газа рост КПД за счет сооружения ПГУ не компенсирует дороговизну оборудования).

– На сегодняшний день в России нет дешевой отечественной ГТУ большой мощности: «ОДК» обещают ее в 2021 г., «Силовые машины» – в 2023 г., – констатирует спикер. – Локализация же импортных газовых турбин (Siemens, GE или Ansaldo) затрудняется жесткими условиями по локализации: продукция должна быть локализована на 70 %. Причем полностью локализованы должны быть такие компоненты, как собственно турбина, схемы системы управления, система мониторинга и так далее. А когда в России появится отечественная или локализованная ГТУ большой мощности, большинство конкурсных отборов по модернизации ТЭС уже пройдет.

Единственной «лазейкой» для нелокализованных ГТУ большой мощности могли быть решения Правительственной комиссии по ТЭКу, которая может утвердить проект модернизации в обход конкурсного отбора, но эта квота уже почти выбрана. Из 5,9 ГВт мощностей, которые имеет право одобрить Правкомиссия, уже приняты решения на 4,6 ГВт мощностей. Таким образом, в лучшем случае в обход конкурса ГТУ могут установить еще на 1,3 ГВт ТЭС.

Алексей Фаддеев уверен, что основные противоречия программы в том, что неясны ее ориентиры – минимизация затрат для потребителей, даже за счет консервации технического уровня ТЭС или глубокая модернизация отрасли за счет дорогостоящих проектов. Однозначно, что необходим комплексный подход к регулированию электроэнергетического рынка, когда сначала устанавливаются приоритеты регулирования, а затем создаются новые механизмы регулирования или дорабатываются старые.

Источник: www.eprussia.ru