Программа диагностики заболеваний Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Жмудяк Л. М., Жмудяк А. Л.

Профессиональный библиограф составит и оформит по ГОСТ список литературы для вашей работы

Разработка алгоритма и программы управления процессом эпидемии

Синдром желтухи в практике педиатра

Дифференциальная диагностика желтух

Основные гепатологические синдромы в практике врача-интерниста

Разработка вакцины против вируса Эбола

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Программа диагностики заболеваний»

ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИИ

Л.М. Жмудяк, д.т.н.; А.Л. Жмудяк, к.т.н. (Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул,

Диагностика базируется на расчете вероятностей болезней. Рассмотрено использование многомерных распределений, многократно определенных диагностических признаков, маркеров вирусных гепатитов и др. Созданная программа верно проводит дифференциальную диагностику механической и паренхиматозной желтух в 97 % случаев.

ИДК — Программа «Здорово выглядишь»

Ключевые слова: программа диагностики, диагностика, вероятность, формула Байеса, диагностические признаки, паренхиматозная желтуха, механическая желтуха.

Разработанные методика и программа диагностики [1] были развиты и использованы для дифференциальной диагностики паренхиматозной и механической желтух. Тестирование на 564 историях болезней показало, что компьютерный диагноз верен в 97 % случаев.

Паренхиматозная желтуха обусловлена вирусными (вирусные гепатиты А, В, С, Б, G, ТТ и др.) и иными заболеваниями печеночной клетки, которые лечатся терапевтически. Механическая желтуха является следствием перекрытия (обтурации) желчных путей, например, камнями или опухолью, и зачастую требует срочного хирургического вмешательства. Эти совершенно разные по природе и тактике лечения заболевания имеют ряд схожих проявлений и затрудненную дифференциальную диагностику: процент диагностических ошибок колеблется от 8 до 30, что обусловливает практическую востребованность программы.

Методика компьютерной диагностики базируется на расчете вероятностей болезней по формуле Байеса. Для диагностики использовались 36 дискретных и непрерывно распределенных диагностических признаков (ДП): регистрационно-био-графические данные (пол, возраст и т.п.), данные анамнеза, симптомы заболевания, клинические анализы, данные инструментальных обследований пациента и др.

На основании собранной БД были сформированы распределения ДП: отдельно по паренхиматозной желтухе и отдельно по механической. По распределениям определены выборочные плотности относительных частот (далее — плотности вероятностей) непрерывных ДП и выборочные относительные частоты (далее — вероятности) дискретных ДП. Эти плотности и вероятности подставляются в формулу Байеса. По вероятностям и плотностям вероятностей используемых ДП с помощью формулы Байеса вычисляются вероятности паренхиматозной желтухи и механической. При некоторых сочетаниях маркеров дополнительно вычисляются вероятности и диагностируются формы паренхиматозной желтухи, например, вероятность острого вирусного гепатита В.

Качество результатов исследования гастрина и их диагностическое значение

Всего рассматривается девятнадцать маркеров вирусных гепатитов. Необходимость анализа комбинаций маркеров обосновывается хотя бы сле-

дующим. Маркер HBsAg определяется не только в острой и хронической стадиях гепатита В, но и у практически здоровых людей — носителей этого антигена. По оценке вирусологов, в мире около 400 миллионов людей являются носителями HBsAg. (Информация о маркерах взята из работ [2-5]). По собранной и взятой из литературы статистике определены вероятности комбинаций положительных и отрицательных значений маркеров как при механической и паренхиматозной желтухах, так и при гепатитах А, В и С.

Следование медицинским таблицам диагностических значений маркеров затрудняет описание всех возможных их сочетаний, поэтому проработана методика описания динамики маркеров. Приведем элементы этой методики для гепатита В. Связь маркеров и стадий болезни отражена в методике с ориентировкой на приведенную на рисунке 1 схему.

Сочетание положительных и отрицательных маркеров, определенных у больного, в программе сравнивается с динамикой маркеров. В зависимости от ситуации это является основанием для диагноза «острый вирусный гепатит В» или для расчета вероятности этого диагноза, а также для расчета вероятностей механической и паренхиматозной желтух.

В известных работах при байесовской диагностике ДП считаются взаимонезависимыми, хотя понятно, что в едином организме ДП в общем случае зависят друг от друга.

0 2 4 6 8 10 Недели от начала инфицирования

Рис. 1. Связь маркеров и стадий болезни

За время болезни и лечения ДП изменяются и определяются не один раз, хотя обычно при диагностике математическими методами используются ДП, определенные только один раз, в первый день болезни. ДП, определенные в другие дни, в расчетах не используются. То есть не учитывается динамика болезни — важнейший при постановке диагноза фактор.

Однако авторам удалось учесть измерения одного и того же ДП в другие дни: повторные измерения одного и того же ДП были математически рассмотрены как новые отдельные ДП. То есть величина ДП, например, билирубина в 1-й день -это один ДП, билирубин во 2-й день — это математически другой ДП, билирубин в 5-й день — опять новый признак и т.д. Затем была найдена и учтена взаимозависимость между ДП, определенными в разные дни. Таким образом удалось учесть данные многократно определенных ДП, то есть динамику болезни.

При создании описываемой методики была поставлена задача включения медицинских знаний в чисто математический подход. В качестве одного из решений этой задачи предложено использовать медицинские знания для уточнения и дополнения используемой статистики (собранной и используемой БД). Имеющиеся распределения ДП всегда получены (построены) по ограниченным выборкам. Медицинские знания позволяют эти распределения уточнить и дополнить. Таким уточнением и дополнением статистики в математический подход являются знания врача о физиологии и патофизиологии, течении болезни, воздействии лекарств и т.п.

В подавляющем числе публикаций описывается расчет вероятностей болезней по одномерным распределениям. Переход к многомерным распределениям снял бы многие проблемы. Но сбор данных, достаточных для построения многомерных распределений, в большинстве случаев непосилен. Вместе с тем, используя доступную статистику, в ряде случаев можно по одномерным распределениям построить многомерные за счет медицинских знаний вследствие понимания взаимосвязи симптомов и анализов.

Переход к многомерным распределениям важен, как минимум, для диагностики с расчетом вероятности болезни по формуле Байеса. Диагностические признаки заболевания взаимозависимы. Многомерное распределение органически содержит в себе взаимосвязь признаков заболевания, поэтому построение таких распределений избавляет от необходимости учета взаимозависимости признаков.

Предельный случай — многомерное распределение всех признаков заболевания а2, а3, . а„), где ] — номер болезни, ai (1=1, 2, 3, . т) -признак заболевания. Если бы удалось построить такое распределение, отпала бы необходимость в

расчете вероятности болезни по формуле Байеса. Действительно, определив у больного конкретные величины признаков а1: а1=а01, а1=а02 и т.п., сразу по зависимости ^(аь а2, а3, . ат) получаем плотность вероятности qi. После этого сравниваются qi у распознаваемых болезней ]=1, 2, 3, . п и ставится диагноз; диагнозом считается болезнь, в распределении которой qi больше.

Рассмотрим теперь практическую диагностику с расчетом вероятностей болезней по формуле Байеса. Результатом диагностики конкретного пациента являются вероятности каждой болезни. Сумма вероятностей болезней равна единице. По рассчитанным вероятностям ставится диагноз. Если болезней две и вероятность первой болезни (р1) не ниже вероятности второй болезни (р2), диагнозом может считаться первая болезнь.

Рассмотрим случай, когда р1=51 %, р2=49 % (рис. 2, В). Здесь вероятности болезней практически неразличимы и делать однозначный вывод, по мнению авторов, нельзя. В другом случае, когда р1=94 %, р2=6 %, можно более уверенно говорить о диагнозе (рис. 2, А).

Если вероятность одной из болезней не только не ниже вероятностей других болезней, но и превышает установленный заранее уровень надежности диагноза, выбор делается в пользу этой болезни. Установим уровень надежности, равный 90 %. Для примера А получаем диагноз — болезнь 1, для примеров В и С диагноз неопределенный, то есть программа отказывается сделать выбор в пользу первой болезни и требует больше данных. Такой подход к оценке вероятностей позволяет перевести часть неправильно поставленных диагнозов в область неопределенных ответов. Одновременно некоторые правильные диагнозы также становятся неопределенными (как в примере С). Представляется, что важнее сделать меньше ошибок в диагнозе, чем большему числу пациентов поставить верный диагноз.

Созданная методика реализована в виде универсальной компьютерной программы, которая используется для диагностики механической и паренхиматозной желтух; точность диагностики -97 % правильных, 1 % неправильных и 2 % неопределенных диагнозов. Программа написана на

языке C++ Builder 6.0, имеет интуитивно понятный интерфейс, время диагностики одного пациента около 10 секунд. Программный продукт позволяет вести БД больных и заниматься научными исследованиями. Врач может смотреть динамику изменения ДП больного на фоне графика изменения ДП при обычном течении каждой из болезней, анализировать гистограммы ДП в разные дни заболевания, получать не только диагноз, но и влияние каждого ДП на него и т.п. Программа внедрена в трех больницах Алтайского края.

Разработанная методика диагностики сравнивалась с лучшими методами диагностики: дис-криминантный анализ, деревья классификации, нейронные сети. Напрямую сравнить методы не удалось. Чтобы воспользоваться известными программами, нужно для каждого больного иметь абсолютно все ДП, чего в реальной больнице не бывает. (Авторская программа работает с реальными ДП, определенными не в каждый день; она функционирует и тогда, когда определена только часть ДП.) В известные программы авторы ввели свои методические наработки, после чего эти программы в 90 % случаев стали показывать верный диагноз. Затем эти программы научили учитывать динамику заболеваний. Только после этого дискри-минантный анализ и деревья классификации достигли точности диагностики 92 % и 93 %, а у ней-

ронных сетей правильных диагнозов стало 96 % (у авторской методики — 97 %). То есть качественную диагностику нейронные сети показали только с использованием авторских наработок, включая учет динамики. Количество неверных диагнозов у нейронных сетей — 3 %, у авторской методики — 1 %.

В ходе сравнения было предположено, что нейросетевой (искусственных нейронных сетей) и вероятностный подходы могут быть взаимоусиле-ны совмещением, состоящим в использовании в качестве исходных данных для искусственных нейронных сетей не исходных статистических данных, а их вероятностных характеристик.

1. Жмудяк М.Л., Повалихин А.Н., Стребуков А.В., Гай-нер А.В., Жмудяк А.Л., Устинов Г.Г. Диагностика заболеваний методами теории вероятностей. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2006. 168 с.

2. Филиппова Н.Н., Комарова М.В. Вирусные гепатиты. URL: www.labdiagn.h1.ru/hepatit.shtml (дата обращения: 07.08.08).

3. Аммосов А.Д. Гепатит B. URL: http://www.vector-best.ru/brosh/gepb.htm (дата обращения: 05.08.08).

4. Хазанов А.И. Функциональная диагностика болезней печени. М.: Медицина, 1988. 304 с.

5. Harrison’s principles of Internal Medicine. 16th Edition. Editors: D.L. Kasper, E. Braunwald, A.S. Fauci, S.L. Hauser, D.L.

Longo, J.L. Jameson. McGraw-Hill, Medical Publishing Division, New York, 2005, 2783 p.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭПИДЕМИИ

Е.А. Андреева, д.ф.-м.н. (Тверской государственный университет); Н.И. Овсянникова (Поморский государственный университет, г. Архангельск,

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Рассматривается задача поиска оптимального управления эпидемией с помощью вакцинации, карантина и информационно-просветительской программы «Здоровье» в неоднородном сообществе, состоящем из четырех возрастных групп.

Ключевые слова: оптимальное управление эпидемией, алгоритм численного решения, программное управление.

Существует немало программных продуктов, позволяющих прогнозировать процесс эпидемии, строить динамику распространения инфекции в однородном сообществе, зная начальные данные и интенсивность управления. Данный программный продукт в отличие от предыдущих учитывает три различных вида управления, направленных на погашение инфекции сразу в п различных группах.

Рассмотрим динамику управляемого процесса распространения эпидемии в неоднородном сообществе, состоящем из п возрастных групп, в виде следующей системы дифференциальных уравнений:

х(0) = х(0), У1 (0) = у(0) , хде 0, У(1)> 0 , 1е[0,Т], (2)

где х1(1) и У1(1) — число подверженных заболеванию и инфицированных в ¡-й группе (¡=1, . п) в

момент 1; х1 (1)^0^(1;) — функция, характери-1=1

Источник: cyberleninka.ru

Лабораторные исследования

Лабораторные исследования – важнейший компонент диагностики заболевания. Ряд болезней выявляется исключительно лабораторным способом. К ним относится большинство инфекционных заболеваний, эндокринные патологии, генетические нарушения.

- Современное оборудование и реактивы;

- Опыт и квалификация лаборантов;

- Правильная подготовка к исследованию;

- Адекватная транспортировка взятого биоматериала.

Зачем нужны анализы

Основные функции лабораторных исследований:

- Диагностика заболевания;

- Прогнозирование течения болезни;

- Контроль лечебного процесса;

- Выявление болезней на доклинической стадии.

Виды лабораторных исследований

Общеклинические исследования

Этот вид диагностики исследует физико-химические свойства и клеточный состав биоматериала (крови, мочи, кала, мокроты, слюны, спермы). Подсчет показателей производится как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Общие анализы крови и мочи — наиболее востребованные виды исследований. Они помогают обнаружить болезнь в короткий срок – результат будет готов в тот же день. Спектр их применения очень широк:

- Диагностика заболеваний;

- Обследование перед операцией;

- Различные диспансеризации (для беременных, оформление медсправок).

Биохимические анализы

Биохимические исследования оценивают состав биологических жидкостей человека. К ним относятся:

- Кровь и ее компоненты – плазма и сыворотка;

- Моча;

- Пот;

- Спинномозговая жидкость;

- Пищеварительные соки;

- Выпотные жидкости (плевральные, внутрисуставные, асцитические и др.).

Наиболее популярным объектом биохимического исследования является кровь и ее компоненты. Показатели биохимического анализа крови дают картину состояния внутренних органов, позволяют выяснить потребность организма в микроэлементах, проанализировать тканевой и клеточный обмен веществ.

Гормональная панель

Исследование на гормоны позволяет оценить работу желез внутренней секреции. Наиболее часто проводятся анализы гормонов:

- Щитовидной железы;

- Поджелудочной железы;

- Половых желез.

Гормональные исследования также являются неотъемлемой частью диагностики при беременности.

Диагностика инфекций (ПЦР, ИФА, бактериологические исследования)

ПЦР-диагностика (полимеразно-цепная реакция) – самый эффективный способ обнаружения возбудителя заболевания. Этот метод помогает обнаружить фрагменты ДНК патогенных микроорганизмов.

ИФА-диагностика (иммуно-ферментный анализ) – ценность этого метода заключается в возможности оценки давности инфицирования, хотя он считается менее точным, чем ПЦР-диагностика.

Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам – важнейший вид исследования, он позволяет подобрать максимально эффективное антибактериальное лечение.

Гистологические исследования

Этот вид диагностики подразумевает взятие образца ткани для исследования ее клеточного состава. Ткань берется посредством биопсии – малоинвазивного хирургического вмешательства. В ряде случаев исследуется не участок ткани, а фрагмент органа или орган целиком. В этом случае взятие материала происходит во время полноценной операции. Гистологические исследования незаменимы при диагностике злокачественных новообразований, именно этот анализ является основным при постановке диагноза.

Цитологические исследования

Эта диагностика основана на изучении клеточного состава биоматериала. Основные сферы применения:

- Онкология – для диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей, для наблюдения за ходом противоопухолевого лечения.

- Гематология – для диагностики заболеваний кроветворной системы.

- Гинекология – для раннего выявления предраковых изменений органов женской половой сферы, для определения гормональных нарушений.

- Заболевания различных органов и систем – для диагностики и оценки эффективности лечения.

К цитологическим методам исследования относятся ПАП-тест и различные мазки.

Иммунологическая диагностика

Иммунологические тесты применяются при явных нарушениях иммунитета. К ним относятся:

- Тяжелые инфекционно-воспалительные процессы, которые плохо поддаются лечению;

- Наличие упорного течения грибковых заболеваний;

- Ряд дерматологических болезней (тяжелое течение контагиозного моллюска, опоясывающего лишая, саркома Капоши);

- Состояние после пересадки органов или химиотерапии.

Кроме того, исследование иммунитета необходимо:

- При ВИЧ;

- При онкологических заболеваниях;

- Во время и после приема препаратов, подавляющих иммунитет (иммунодепрессантов).

Иммунологические тесты включают исследования:

- Количества и функциональных способностей лейкоцитов, процентное соотношение их видов;

- Общего количества В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов и их популяции;

- Уровня иммуноглобулинов класса A, G, E, M.

Диагностика аллергии

Основные методы лабораторных исследований при аллергии:

- Определение в крови количества специфических иммуноглобулинов E и G;

- Кожные аллергологические пробы (аппликационные, скарификационные, прик-тест);

- Холодовая проба Дункана (диагностика аллергии на холод).

Следует знать, что у детей и у взрослых подход к диагностике аллергии может существенно отличаться, поэтому не стоит заниматься самодиагностикой – необходимость тех или иных исследований определит врач-аллерголог.

Гематологические исследования

Перечень основных анализов крови:

- Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, тромбоцитов, ретикулоцитов;

- Коагулограмма – оценка свертывания крови;

- Диагностика анемии – трансферрин, ферритин, железо, фолиевая кислота, витамин В12;

- Определение группы крови и резус-фактора;

- Проба Кумбса (диагностика гемолитической анемии);

- Анализы крови на сахар (глюкозу).

Позвоните прямо сейчас

Записаться

Выбрать время

Подготовка к лабораторным исследованиям

Большинство клинических исследований проводятся натощак, за 10-12 часов до взятия материала.

Не рекомендуется проводить лабораторную диагностику (особенно биохимические исследования):

- После физиотерапевтических процедур;

- После приема алкоголя, наркотиков;

- После рентген-диагностики;

- После приема некоторых лекарств;

- После чрезмерных физических нагрузок.

Все нюансы подготовки к исследованию разъяснит лечащий врач.

Сколько ждать и как получить результаты

Время ожидания результатов зависит от вида исследования. Некоторые анализы выполняются в день исследования, а для других – требуется более длительное время. Например, для того, чтобы оценить результат бакпосева следует дождаться роста бактериальной флоры из биоматериала на питательной среде. Ускорить этот процесс невозможно.

После того, как исследование завершится, результаты анализов отправляются в электронном виде пациенту и его лечащему врачу. При желании можно получить их в регистратуре.

Факторы, которые учитываются при оценке результатов исследования:

- возраст;

- пол;

- характер питания;

- физическая активность;

- беременность;

- стресс;

- положение тела при взятии биоматериала;

- условия труда;

- прием лекарств;

- проведение диагностических исследований накануне взятия биоматериала.

Следует знать – результат лабораторного исследования не является диагнозом, для полноценной диагностики необходима консультация профильного специалиста, а также дополнительные методы исследования.

Лабораторные исследования в ПолиКлинике Отрадное

В нашей клинике проводится исследование более 1000 лабораторных показателей. Современное оборудование и опытные врачи-лаборанты — гарантия качества проведения диагностики. Мы стараемся выполнить исследования в минимально возможные сроки. Отсутствие очередей и комфортная обстановка позволяют получить максимально качественный биоматериал.

Источник: polyclin.ru

Электромиография (ЭМГ)

Электромиография (ЭМГ) относится к обязательному исследованию при подозрении на поражение нервно-мышечной системы. ЭМГ является безболезненной процедурой, не требует предварительной подготовки и ее показатели достаточно информативны для постановки диагноза. Это делает электромиографию мышц незаменимым исследованием в неврологической практике. В Юсуповской больнице ЭМГ проводится с использованием современных электромиографов, а высококвалифицированный персонал в кратчайшие сроки производит расшифровку показателей исследования.

Электромиография: что это?

- Локализацию патологического очага.

- Характер патологии. Определяется поражение мышечных или нервных волокон.

- Степень распространения процесса.

- Стадию заболевания.

- Уровень повреждения. Возможно наличие локального или системного заболевания. В зависимости от этого подбирается вид исследования.

- Динамику патологического процесса.

Виды ЭМГ

Существует несколько способов проведения электромиографии. Выбор метода осуществляет врач в зависимости от имеющейся патологии.

Стимуляционная (поверхностная) электромиография

Относится к неинвазивным и безболезненным исследованием. Этот метод ЭМГ позволяет оценить биоэлектрическую активность на большом участке мышц. Стимуляционную миографию проводят на нижних и верхних конечностях с целью исследования слабости, утомляемости, онемения, снижения чувствительности мышц. Кроме того, поверхностную ЭМГ проводят для диагностики поражения нервов. Данный вид исследования оценивает состояние жевательных и мимических мышц, что является информативным для косметологов и стоматологов.

Игольчатая (локальная) электромиография

Используется для более точного исследования. С этой целью в мышцу вводится игольчатый электрод. При этом возникает незначительная болезненность, которая в скором времени проходит. Локальная электромиография относится к инвазивному методу исследования. В связи с этим после процедуры возможно возникновение гематом или инфильтратов.

Отличие между ЭМГ и ЭНМГ

Часто встречаются два названия исследования: «электромиография» «электронейромиография». Электромиография бывает игольчатой и стимуляционной. Игольчатую электромиографию называют ЭМГ, а стимуляционную – ЭНМГ (электронейромиография). Существенной разницы в том, как называть исследование, нет. Нейрофизиологи с целью всестороннего изучения патологического процесса выполняют сочетанное исследование, которое состоит из стимуляционного и игольчатого методов.

Показания к электромиографии

Высокая точность, безболезненность процедуры делают ее обязательной при наличии патологии нервно-мышечного аппарата. К общим показаниям для проведения ЭМГ относятся:

- Появление слабости в мышцах, повышенная утомляемость.

- Наличие судорожного синдрома.

- Нарушение чувствительности.

- Уменьшение объема мышц.

Боли в мышцах различной степени выраженности.

Чаще всего ЭМГ используют в неврологической практике. К числу заболеваний, требующих проведение электромиографии, относятся:

- Полинейропатии.

- Патология мышц: воспаление, дистрофия, повышенная утомляемость.

- Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника.

- Гиперкинезы (непроизвольные движения мышц).

- Тремор при паркинсонизме.

- Радикулопатия (поражение нервных корешков).

Травматологи и ортопеды при подборе протеза обязательно назначают электромиографию для оценки утраченных функций конечности. Диагностика проводимости мышц активно используется в косметологии для введения ботокса.

ЭМГ мышц и нервов лица

Электромиография мышц лица позволяет оценить состояние жевательной и мимической мускулатуры, заподозрить патологию головного мозга, выявить типичные изменения нервно-мышечной передачи при миастении и миастеническом синдроме. С помощью электромиографии неврологи-нейрофизиологи устанавливают причину дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, получают важную информацию для назначения оптимального лечения при лицевом гемиспазме и других заболеваниях.

Электромиография лицевого и тройничного нерва

ЭМГ лицевого нерва способствует определению причины слабости или повышенной возбудимости жевательных и мимических мышц, а тройничного нерва – для установления причины болей, нарушений чувствительности лица и функции жевательных мышц. Нейрофизиологи регистрируют электрическую активность мышц лица и нервов, которые участвуют в управлении этими мышцами, с помощью электродов различных типов.

Показания к проведению ЭМГ мышц лица

- Нарушение чувствительности и боли в области лица;

- Опущение верхнего века и угла рта, сглаженность носогубной складки;

- Повышенная утомляемость в мышцах лица;

- Мышечные подергивания в области лица;

- Нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава;

- Атрофические изменения в мышцах лица;

- Локальные мышечные спазмы в лицевой области.

В некоторых случаях ЭМГ позволяет обнаружить изменения в состоянии нервов и мышц до появления симптомов заболевания, что способствует раннему началу лечения и благоприятного прогнозу заболевания. Электромиографию используют для оценки эффективности терапии и прогноза при идиопатической невропатии лицевого нерва (параличе Белла).

Противопоказания

Противопоказания при ЭМГ общие для всех диагностических манипуляций. К их числу относятся:

- Инфекционные или неинфекционные заболевания в стадии обострения.

- Наличие кардиостимулятора.

- Поражения кожи (гнойнички, трещины, раны, грибковые заболевания).

- Эпилепсия.

- Сердечно-сосудистая патология (гипертонический криз, инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия).

- Психические расстройства при которых пациент не может контролировать свои действия.

Игольчатая электромиография противопоказана при нарушении свертываемости крови, а также повышенной болевой чувствительности.

Электромиография: подготовка к исследованию

Специальной подготовки ЭМГ не требует, однако, существует несколько рекомендаций, соблюдение которых обеспечит наиболее точную регистрацию биоэлектрической активности мышц. К ним относятся:

- отказ от приема некоторых лекарственных средств (транквилизаторы, миорелаксанты и другие препараты, влияющие на нервную систему)

- за несколько часов до электромиографии рекомендуется отказаться от употребления продуктов, повышающих нервную возбудимость (чай, кофе, кофеинсодержащие напитки, шоколад, газированные напитки).

В случае, когда отмена препаратов невозможна, об этом необходимо предупредить заранее лечащего врача.

Как проводят электромиографию

Проведение электромиографии занимает от 30 до 60 минут. Время зависит от количества исследуемых областей, а также от тяжести поражения. Электромиографию проводят с использованием электромиографа. С его помощью происходит регистрация и запись биоэлектрической активности мышечных волокон.

Процедура ЭМГ может проводиться в стационарных или амбулаторных условиях. Для этого пациента просят принять удобное положение (сидя, лежа, полусидя). Исследуемую область обрабатывают антисептическим средством. После этого на нее накладывают электроды электромиографа. В случае, когда показано проведение игольчатой ЭМГ, в исследуемую мышцу вводят игольчатый электрод.

Это единственный вид электромиографии, при котором чувствуется незначительный болевой синдром. Все остальные методы являются безболезненными.

В начале процедуры оценивают проводимость мышц в покое. После этого ее просят напрячь, после чего вновь регистрируют биоэлектрическую активность. Полученные результаты представляют собой электромиограмму, на которой отражены все изменения, происходящие в нервно-мышечной системе. На основании полученных данных производится постановка диагноза или оценка проводимого лечения.

Расшифровка ЭМГ

Методика проведения электромиографии основана на регистрации активности мышц. Полученные результаты образуют интерференционную кривую, отражающие любые изменения в проводимости.

Выделяют следующие основные заболевания, при которых регистрируется изменение амплитуды колебаний на электромиографии:

- Полинейропатия. Результаты кривой зависят от степени поражения нервного волокна. При легкой степени частота колебаний значительно снижается. В случае, когда патология нерва вызвала его полное отмирание, регистрируется «биоэлектрическое молчание».

- Миозит. Воспаление мышечных волокон вызывает снижение их проводимости. Показатели биоэлектрической активности зависят от степени и стадии миозита.

- Амиотрофия. Патология характеризуется потерей мышечной массы. На ЭМГ при этом регистрируется увеличение амплитуды колебаний. Кривая имеет вид «частокола».

- Миастения. Синдром мышечной утомляемости значительно влияет на электрическую проводимость волокон. На ЭМГ происходит снижение амплитуды колебаний. Значения зависят от стадии заболевания.

- Тремор. Регистрируется резкое повышение амплитуды колебаний. Их частота зависит от локализации очага.

- Миотония. На ЭМГ определяются кривые с низкой амплитудой и высокой частотой.

Интерпретацией результатов ЭМГ занимаются высококвалифицированные врачи. На основании полученных данных специалист способен установить локализацию патологического очага, его степень и стадию.

Электромиография – цена в Москве

Проведение электромиографии является обязательным исследованием при наличии поражения нервно-мышечной системы. Московская Юсуповская больница оснащена новейшими аппаратами, позволяющими с высокой точностью провести диагностическую манипуляцию. Многолетний опыт работы специалистов учреждения позволяет в кратчайшие сроки расшифровать полученные результаты исследования и поставить корректный диагноз. Выявление патологии проводимости мышечных волокон на ранней стадии позволяет начать своевременное лечение и избежать серьезных осложнений. Записаться на электромиографию и подробнее узнать о стоимости процедуры можно по телефону.

Источник: yusupovs.com

Диагностика

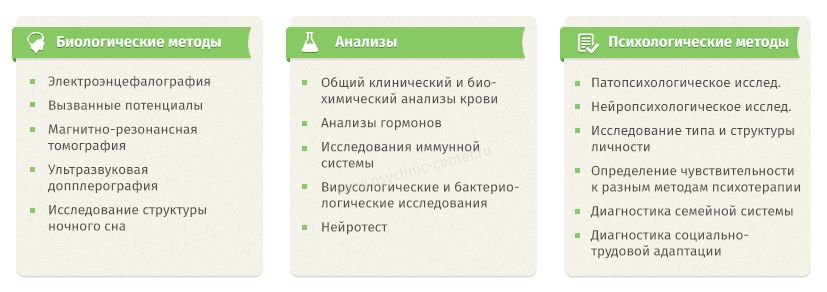

Многие психические расстройства имеют похожую симптоматику, но абсолютно разные причины развития. Полная и точно составленная диагностическая программа позволяет поставить верный диагноз, а также определить, каковы причины и механизмы развития психического расстройства.

Диагностика психического заболевания состоит из инструментальных и лабораторных методов исследования нервной системы, клинического и психологического интервью.

Что включает в себя диагностика психических расстройств?

Биологические методы диагностики

Электроэнцефалография

Э то запись биоэлектрической активности разных структур мозга. ЭЭГ для психиатра или невролога так же значима, как и электрокардиограмма для кардиолога. Как и электрокардиография, запись ЭЭГ абсолютно безопасна и не имеет противопоказаний.

Электроэнцефалография помогает поставить точный диагноз психического расстройства, определить его тяжесть, подобрать тот или иной психотропный препарат. Высокой информативностью отличается метод суточного мониторинга биоэлектрической активности мозга. Для детей суточный мониторинг обычно заменяют 4-х часовой записью ЭЭГ.

Вызванные потенциалы

М етод, позволяющий оценить реакцию мозга на стимулы и раздражители — сигналы из окружающего мира и внутренней среды организма пациента. Вызванные потенциалы помогают понять, как мозг включается в процесс обработки информации и насколько качественно проходит процесс этой обработки.

Вызванные потенциалы классифицируются по предъявляемым стимулам на когнитивные, зрительные, слуховые и висцеральные:

- Когнитивные вызванные потенциалы — метод интегральной оценки состояния памяти, внимания и мышления пациента.

- Симпатические, или висцеральные вызванные потенциалы помогают оценить состояние вегетативной нервной системы.

- Слуховые и зрительные вызванные потенциалы назначаются для определения причины зрительных или слуховых галлюцинаций.

Метод вызванных потенциалов используется для диагностики шизофрении и болезни Альцгеймера.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

М етод визуализации структур мозга в разных плоскостях. Основной принцип его работы — оценка магнитного резонанса ядер водорода. Этот метод не требует предварительной подготовки, абсолютно безболезненный и безопасный. Противопоказанием к МРТ считается наличие искусственного водителя ритма сердца и металлические инородные тела. Длительность исследования — 20-30 минут.

МРТ позволяет выявить опухоли и кисты, изменение размеров отделов могза, характерные для некоторых психических заболеваний, а также оценить состояние сосудов мозга.

При разных психических расстройствах есть свои особенности картины МРТ, например, при шизофрении отмечается расширение левого желудочка мозга и сокращение размеров височной доли, при биполярном аффективном расстройстве и затяжной депрессии — расширение правого желудочка мозга. Свои изменения присутствуют при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Ультразвуковая допплерография

Используется для оценки кровотока в артериях и венах головы и шеи. УЗДГ используется для первичного выявления нарушений кровотока и для контроля недостаточности кровоснабжения и связанных с ним заболеваний. УЗДГ сосудов головы и шеи не требует подготовки. Метод безвреден для организма и допустим даже во время беременности. УЗДГ исследование занимает 30-45 минут.

Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи показана в следующих случаях:

- головокружения, потеря сознания, даже на секундные промежутки времени, выпадении полей зрения, слабости рук либо ног с одной стороны;

- при ослаблении пульсовых волн;

- при асимметрии давления и пульса на руках;

- при хронической артериальной гипертонии и возможному развитию атеросклероза сосудов (повышение уровня ЛПНП, триглицеридов, наследственной предрасположенности, сахарном диабете).

Исследование структуры ночного сна

Исследование структуры ночного сна, или полисомнография, предоставляет возможность оценить состояние мозга во время сна, деятельность сердечно-сосудистой системы, двигательную активность во время сна. Кроме того, полисомнография позволяет подобрать препараты, улучшающие сон. Подготовка к полисомнографии обычно начинается в вечернее время (около 20.00), а сама процедура заканчивается в 7.00. Исследование обычно хорошо переносится, так как современные электроды и датчики сделаны таким образом, что они совершенно не оказывают влияние на качество сна.

Анализы

Общий клинический анализ крови и биохимические анализы

Позволяют оценить состояние обмена веществ, водно-солевого баланса, энергетический обмен. Кроме того, обнаруживаются воспалительные процессы, недостаток или избыток витаминов и аминокислот (актуально при анорексии), присутствие в крови тяжелых металлов (важно для пациентов, живущих на экологически неблагополучных территориях).

Анализы гормонов

Помогают выявить заболевания эндокринной системы, которые могут вызвать психические расстройства, а также контролировать побочные эффекты психотропных препаратов.

Концентрация гормонов оси стресса (кортикотропин рилизинг фактор, АКТГ, кортизол, ДЭГА) показывает уровень и длительность стресса, вовлечение механизмов борьбы организма со стрессом. Соотношение гормонов оси стресса позволяет предсказать, каково будет течение расстройств тревожного спектра и депрессии.

Гормоны щитовидной железы и их тропные (контролирующие концентрацию) гормоны — тиреотропин релизинг фактор, ТТГ, Т3, Т4 — могут участвовать в развитии депрессии.

Снижение уровня гормона мелатонина, регулирующего ритм сон-бодрствование, может привести к развитию аффективных расстройств. Стабилизация концентрации мелатонина при терапии депрессии указывает на положительный прогноз лечения заболевания. Кроме того, мелатонин положительно влияет на иммунную систему.

Измерение концентрации гормона пролактина позволяет прогнозировать сроки выхода из психоза. Кроме того, контроль концентрации пролактина необходим при приёме некоторых психотропных препаратов, вызывающих гиперпролактинемию — повышение уровня пролактина в крови.

Исследования иммунной системы

Иммунограмма, цитокиновый и интерфероновый профили — позволяют выявить патологические изменения в иммунной системе, хронические инфекции и воспаление, а также аутоиммунные процессы.

Бактериологические и вирусологические исследования

Выявляют наличие нейровирусных инфекций, поражающих различные структуры нервной системы. К наиболее частым нейроинфекциям относятся вирусы эпштейн-барра, герпеса, краснухи, стрептококки и стафилококки.

Нейротест

Психологические методы диагностики

Патопсихологическое исследование

Направлено на оценку восприятия, памяти, внимания и мышления пациента. В ходе исследования испытуемому даются определенные задания, выполнение которых характеризует когнитивные функции. Кроме того, клинический психолог может получить информацию из поведения испытуемого в ходе исследования.

Данное исследование имеет право проводить только клинический (медицинский) психолог.

Нейропсихологическое исследование

Позволяет выявить нарушения состояния личности и психических процессов на мозговом уровне. Данное исследование позволяет локализовать нарушения психических функций в определенных отделах мозга.

При проведении исследования оценивается общий интеллект, внимание и концентрация, обучение и память, язык, волевые функции, функции восприятия, сенсомоторные функции, психологический эмоциональный статус. Основы нейропсихологического исследования были заложены А.Р. Лурия и его учениками. В основе методик лежит концепция формирования и развития высших психических функций Л.С.

Выготского. Нейропсихологическое исследование также может проводить только клинический психолог.

К другим психологическим методам исследований, применяемых в клинике, относятся исследование типа и структуры личности, определение чувствительности к разным методам психотерапии, диагностика семейной системы и диагностика социально-трудовой адаптации.

Вам нужна консультация? Остались вопросы? Позвоните нам

Источник: psyclinic-center.ru