XFlow

SIMULIA XFlow предлагает технологию на основе частиц и решеточных уравнений Больцмана, оптимизированную для приложений для вычислительной гидродинамики (CFD) из портфеля решений SIMULIA Fluids Simulation.

Используемая в XFlow современная технология позволяет моделировать сложные процессы CFD с частыми переходами между состояниями, настоящим перемещением геометрий, сложными многофазными потоками, свободными поверхностными потоками и взаимодействием между жидкостями и конструкциями.

Функции автоматического создания решетки и адаптивного улучшения позволяют свести к минимуму участие пользователя, тем самым ускоряя и упрощая этап построения сетки и предварительной обработки. Благодаря этому инженеры могут сосредоточить основные усилия на итерациях и оптимизации проекта.

В SIMULIA XFlow используется метод дискретизации, что позволяет работать даже с самыми сложными поверхностями. Базовой решеткой можно управлять с помощью небольшого набора параметров. Решетка допускает различное качество входной геометрии и адаптируется к наличию движущихся деталей.

Что такое CFD (контракт на разницу) простыми словами?

Усовершенствованные решеточные уравнения Больцмана

В неравновесной статистической механике уравнение Больцмана описывает поведение газа, смоделированное в мезоскопическом масштабе. Уравнение Больцмана позволяет не только воспроизвести гидродинамический предел, но и смоделировать разреженную среду с применением аэрокосмических, микрогидродинамических и даже вакуумных условий. По сравнению со стандартным алгоритмом MRT оператор рассеяния XFlow реализован в пространстве центрального момента, что естественным образом улучшает галилееву инвариантность, точность и стабильность кода.

Решающая программа на базе кинетики частиц

В XFlow используется новый алгоритм на основе кинетики частиц, специально разработанный для очень быстрого решения задач при доступном аппаратном обеспечении. Метод дискретизации XFlow позволяет избежать классического построения сетки областей, поэтому сложность поверхности больше не является ограничивающим фактором. Уровнем детализации базовой решетки можно легко управлять с помощью небольшого набора параметров. Решетка допускает различное качество входной геометрии и адаптируется к наличию движущихся деталей.

Адаптивное улучшение решетки

Технология XFlow автоматически адаптирует вычисленные масштабы к требованиям пользователя, улучшая качество сетки вблизи стенок. Сетка динамически адаптируется к наличию сильных градиентов, и вихревой след улучшается до потока.

Моделирование турбулентности: высокоточное моделирование WMLES

При моделировании турбулентности XFlow применяет высокоточное моделирование крупных вихрей с пристеночным моделированием (WMLES).

В основе этого метода лежит современная технология моделирования крупных вихрей (LES), разработанная на базе модели вязкости WALE (локальной модели вихревой вязкости, адаптированной для расчета пристеночных течений). Эта технология позволяет получить стабильную локальную модель вихревой вязкости и поведение в пристеночной области. В то же время процессорное время этой программы сравнимо с процессорным временем программ, выполняющих только анализ RANS. Для моделирования граничного слоя XFlow использует унифицированную неравновесную пристеночную функцию. Эта модель стенки эффективна в большинстве случаев, поэтому пользователям не нужно выбирать разные модели и учитывать ограничения, связанные с каждой схемой.

CFD — контракты на разницу

Источник: www.caecis.com

Насколько хорош Autodesk cfd?

В целом обозреватели согласны с тем, что преимущества Autodesk CFD перевешивают любые недостатки приложения. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и мощным функциям Autodesk CFD стал фаворитом среди многих крупных компаний и предприятий.

Является ли CFD сложным?

Моделирование вычислительной гидродинамики (CFD) долгое время считалось слишком сложным, медленным и дорогим, чтобы его можно было выполнять как часть основного процесса проектирования.

Полезен ли CFD?

CFD выгоден тем, что это удобный для пользователя способ быстрого решения множества различных типов задач, связанных с потоком. Это дает пользователям общее понимание механики жидкости и инструмент для решения очень сложных проблем с потоком жидкости.

Что такое свободный CFD?

FLUENT — это код вычислительной гидродинамики (CFD) для моделирования потока жидкости, теплопередачи, массообмена и химических реакций. Пакет FLUENT включает интерфейсы к другим программам предварительной и последующей обработки.

Какое программное обеспечение для CFD является лучшим?

- ANSYS от ANSYS. …

- OpenFOAM от Фонда OpenFOAM. …

- PowerFLOW от Exa Corporation. …

- SimScale от SimScale. …

- COMSOL Multiphysics от COMSOL INC. …

- Autodesk CFD от Autodesk. …

- IVRESS от Advanced Science https://powerpointmaniac.com/ru/AutoCAD/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88-autodesk-cfd.html» target=»_blank»]powerpointmaniac.com[/mask_link]

CFD-моделирование гидравлических режимов тепловых сетей

Для принятия корректных технических решений применительно к управлению гидравлическими режимами сложных трубопроводных систем, какими являются сети централизованного теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления зданий, необходимо выполнить достаточно сложные расчёты с использованием компьютерных программ, которые позволяют получить цифровую информацию о потокораспределении теплоносителя (распределении давления теплоносителя в точках разветвления трубопроводов и расходов). В статье рассмотрена работа в расчётной программе CFD-моделирования.

Ключевые слова: тепловая сеть, пьезометрический график, гидростатические режимы, гидродинамические режимы, CFD, математическое моделирование.

UDC 697.34. The number of scientific specialty: 05.14.04, 05.14.14.

CFD modeling of hydraulic modes of thermal networks

A.A. Alekseev, postgraduate student; A.V. Knyuk, postgraduate student; Yu.L. Lipovka, Doctor of Technical Sciences, Siberian Federal University (SFU, Krasnoyarsk city)

To make correct technical decisions in relation to the control of hydraulic modes of complex pipeline systems, such as district heating networks with dependent connection of heating systems of buildings, it is necessary to perform rather complex calculations using the software that allow you to obtain digital information about the flow distribution of the heat carrier — the distribution of the heat carrier pressure at the points of branching pipelines and flow rates. The article discusses with the calculations in the CFD modeling software.

Key words: thermal network, piezometric graph, hydrostatic modes, hydrodynamic modes, CFD, mathematical modeling.

Введение

Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics Modeling, CFD), известная как «трёхмерное гидравлическое моделирование», представляет собой практический способ прогнозирования и визуализации потоков жидкости в реальных условиях. С её помощью мы можем понять, как поведёт себя теплоноситель в системе теплоснабжения.

Основное преимущество использования данного метода CFD-исследования заключается в точности результатов. Мы опишем возможность регулирования пьезометрического графика тепловой сети в программах CFD, а именно регулирование гидростатического давления на байпасе, и на основе полученных данных решим вопрос о разработке нового расчётного метода проектирования тепловых сетей, а также рассмотрим технические недостатки, которые могут встретиться на практике. Цифровые данные, конечно, дают ответы на поставленные вопросы, но для принятия оперативных решений целесообразно воспользоваться преимуществами визуализации расчётов, в частности, CFD-моделированием [1].

Основной раздел

Энергосбережение в теплоснабжении является одним из наиболее актуальных вопросов [2]. Эффективное функционирование систем теплоснабжения во многом зависит от режимов работы тепловой сети [3, 4]. Именно поэтому важно оптимизировать гидравлические режимы в сложных системах. Математическому моделированию перемещения тепловых потоков в трубопроводных системах посвящены работы [5, 6], экспериментальному исследованию — работы [7–9].

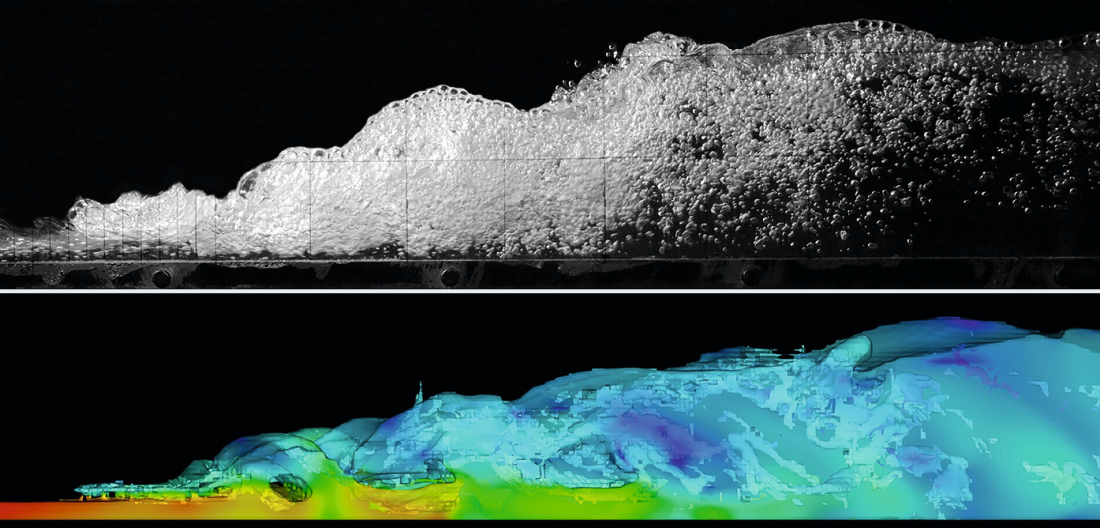

Абстрактный пример экспериментальной модели и её симулирования методами CFD-моделирования в гидравлике. Представлена модель «гидравлического прыжка» (по Валеро и др.), с входным числом Фруда около 6,0, и её симуляция численными методами (по Байону и др.)

Изучение гидравлических режимов работы системы в реальном времени, их влияние на гидравлическую устойчивость тепловой сети наиболее наглядно показано в CFD-моделировании. CFD позволяет смоделировать тепловую сеть для визуализации технических решений, и его главным преимуществом является получение результатов высокой точности, а недостатком — сильная зависимость результатов от качества смоделированной расчётной сетки модели, ведь чем сложнее структура модели, тем больше ресурсов необходимо для расчёта.

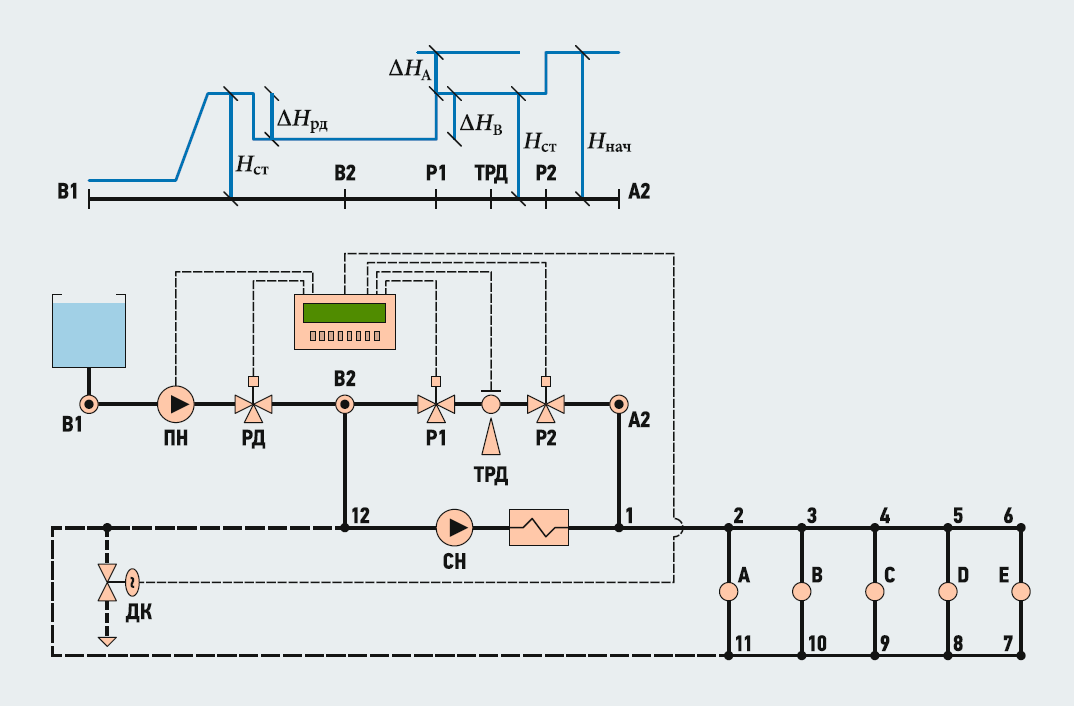

В качестве одного из примеров рассмотрим узел подпитки тепловой сети, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема тепловой сети (ПН — подпиточный насос; РД — регулятор давления; ДК — дросселирующий клапан; P2 — регулирующий вентиль № 2; P1 — регулирующий вентиль № 1; ТРД — нейтральная точка или точка регулируемого давления; Hсн — напор сетевого насоса; СН — сетевой насос; П1 — подающий трубопровод; 7–11 — обратный трубопровод; 1–6 —подающий трубопровод; Hст — статическое давление в сети; ΔHрд — потери давления на регуляторе давления; ΔHA — потери давления на регулирующем вентиле р1; ΔHВ — потери давления на регулирующем вентиле № 2; Hнач — начальное давление, равное ΔHст + Hсн)

После выполнения гидравлических расчётов, с учётом особенностей поведения коэффициента гидравлического трения [4] и построения пьезометрического графика, переводим объект исследования в математический вид для расчёта с помощью программы математического моделирования. Для расчёта отключения потребителя смоделируем замкнутую цепь с пятью контурами теплопотребления А, В, С, D и E.

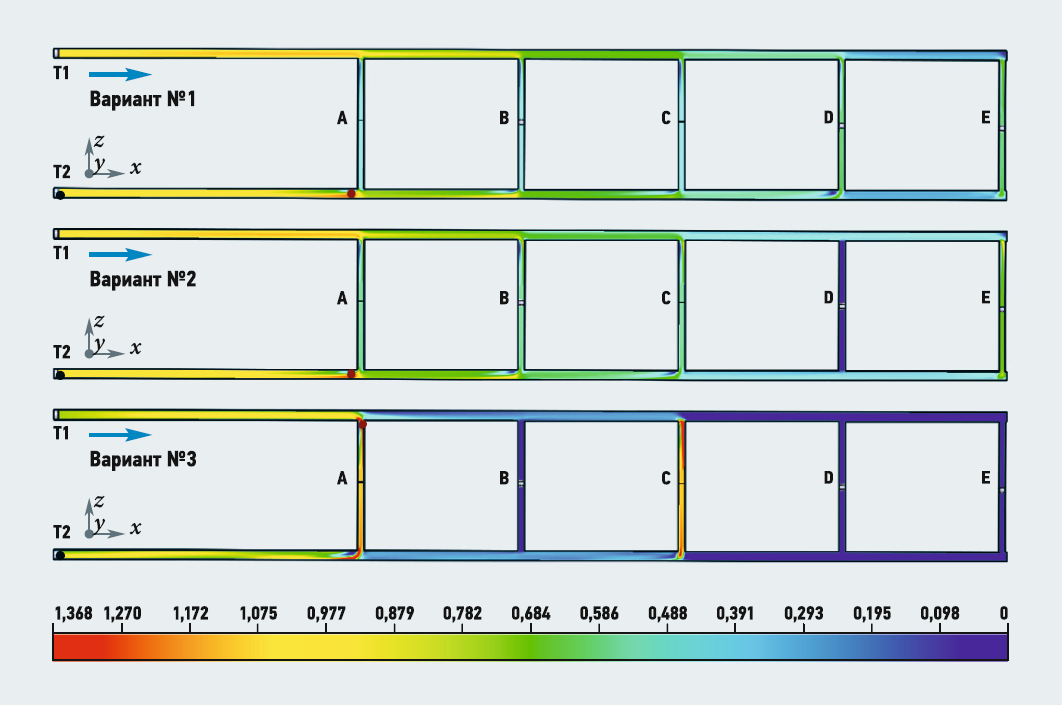

Производим расчёт в программном комплексе SolidWorks. Полученные результаты приведены на рис. 2.

Рис. 2. График скорости теплоносителя в трубопроводе

На нём отображены точечные параметры по длине трубопровода циркуляционных колец, представленных на рис. 1.

Смоделируем отключение одного потребителя (вариант 2) и отключение трёх потребителей (вариант 3). Для варианта 2: в результате расчёта наблюдается отклонение фактического расхода Gф от расчётной величины Gp, что вызывает гидравлическую разрегулировку абонентских систем. Отключение части нагрузки приводит к снижению потерь давления в сети и к росту располагаемых давлений и расхода воды у оставшихся абонентов.

Вариант 2 указывает на небольшое увеличение скорости на потребителях, а вариант 3 с отключением двух и более потребителей показывает избыток скорости на потребителях А и С. Вместе с ростом скорости растут потери давления.

Изменение скорости теплоносителя при отключении потребителей (варианты 2 и 3) показано на рис. 2.

Поскольку с ростом скорости на потребителях возрастают и потери давления, это сказывается на работе сетевого насоса, поэтому возникает риск избытка давления на конечном потребителе.

Рассмотрим пьезометрический график узла подпитки, пьезометрический график и принципиальную схему байпаса, представленную на рис. 1. Параметры: ∆HA = 3 м вод. ст., ∆HB = 21 м, Hст = 57 м, ∆Hрд = 21 м и Hнач = 76 м вод. ст. Принцип действия регулирования описан далее.

Давление в нейтральной точке регулируется регулирующими вентилями P1 и P2 (рис. 1). То есть, если начать прикрывать или полностью закрыть регулирующий вентиль P1, то давление в нейтральной точке будет стремиться к давлению, равному нагнетанию на сетевом насосе, и пьезометрический график начнёт опускаться параллельно оси Oy до минимального упора, и в системе будет наблюдаться аварийный режим. Если прикрывать регулирующий вентиль P2, то давление в нейтральной точке будет стремиться к давлению на входе сетевого насоса, и пьезометрический график начнёт подниматься вверх параллельно оси Oy.

Далее рассмотрим регулирование гидростатического давления в узле подпитки тепловой сети. Подпиточный насос развивает напор Hст. Напор на байпасной линии в точке регулируемого давления (ТРД) равен Hст. В регулирующем вентиле P1 есть напор ∆HA, и полный напор после него рассчитывается как H01 = Hнач — ∆HP2. В задвижке P2 напор H02 = Hст — ∆HP1.

Регулятор давления поддерживает постоянное давление в точке ТРД между регулирующими вентилями P1 и P2, при этом в точке после P1 будет поддерживаться напор H01.

Рис. 3. График скоростей тепловой сети на каждом циркуляционном кольце (а — вариант №1, б — вариант №2, в — вариант №3)

Для определения необходимого прикрытия клапана и получения требуемых значений воспользуемся авторской расчётной методикой, реализованной в Excel. Согласно разработанной методике, степень прикрытия составляет 4 0 %. Малый пьезометр после прикрытия клапана с параметрами ∆HA = 19 м вод. ст., ∆HB = 21 м, Hст = 57 м, ∆Hрд = 21 м и Hнач = 76 м вод. ст. представлен на рис. 3.

Заключение

Показана целесообразность использования CFD-моделирования для практических инженерных расчётов. Подобные численные эксперименты по визуализации гидравлических режимов работы, как отдельных элементов, так и всей системы теплоснабжения в целом, позволяют принимать обоснованные технические решения, а полученные результаты дают возможность проанализировать последствия принимаемых управленческих решений на гидравлическую устойчивость. Появляется возможность оперативного внесения надлежащих корректив в данные технические решения для повышения надёжности и живучести инженерных систем зданий и тепловых сетей.

- Султангузин И.А., Яцюк Т.В. Применение BIM-, BEM-и CFD-технологий для проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффективного дома // Журнал СОК, 2019. №3. С. 36–42.

- Пеньковский А.В., Стенников В.А. Математическое моделирование рынка тепловой энергии в формате единой теплоснабжающей организации // Теплоэнергетика, 2018. №7. С. 42–53.

- Липовка Ю.Л. Влияние непосредственного водоразбора на режимы работы последовательно включённых теплообменников // Известия вузов. Строительство и архитектура, 1979. №6. С. 95–100.

- Lipovka A.J., Lipovka Y.L. Determining hydraulic friction factor for pipeline systems. Journal of Siberian Federal University. Engineering https://www.c-o-k.ru/articles/cfdmodelirovanie-gidravlicheskih-rezhimov-teplovyh-setey» target=»_blank»]www.c-o-k.ru[/mask_link]

Программа cfd что это

Василий Волков: для CFD важна квалификация

На вопросы электронного издания AtomInfo.Ru отвечает инженер-конструктор I категории АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», к.т.н. Василий ВОЛКОВ.

Василий Волков, фото AtomInfo.Ru

Расчёты от первых принципов

Василий Юрьевич, Вы занимаетесь CFD-расчётами. Поясните, пожалуйста, что это такое.

CFD-моделирование — это отдельный раздел механики сплошных сред, который включает совокупность физических, математических и численных методов, изучающий любые разновидности течения жидкости и газа. Оно идёт от «первых» принципов, с использованием уравнений Навье-Стокса и замыкающих соотношений.

Какие подходы можно выделить при CFD-моделировании течения жидкостей и газов?

Чаще всего разделяют подходы моделирования турбулентности. Прежде всего, используется прямое численное моделирование (direct numerical simulation, DNS), с помощью которого разрешаются все вихри вплоть до самых маленьких колмогоровского масштаба турбулентности.

Есть метод крупных вихрей (large eddy simulation, LES) — подход, при котором большие вихри моделируются напрямую, а более мелкие вихри моделируются подсеточными моделями турбулентности.

Наконец, есть метод RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes), использующий осреднения уравнений Навье-Стокса по времени, предложенные Рейнольдсом.

К уравнениям добавляются замыкающие соотношения, моделирование теплообмена и другие связанные эффекты.

В авиации и ряде других отраслей CFD-моделирование в массовом порядке начало применяться с 80-ых годов, а самые первые попытки его внедрения восходят к 60-ым годам.

Атомная отрасль с этой точки зрения оказалась одной из наиболее консервативных, и к нам CFD-методы пришли относительно недавно. Сейчас интерес к ним большой, достаточно упомянуть о специализированном проекте по CFD, организованном под эгидой МАГАТЭ. Наше предприятие, кстати, в этом проекте принимает активное участие.

Что принципиально новое можно получить от CFD-расчётов по сравнению с традиционными для атомной отрасли расчётами?

В первую очередь хотелось бы отметить, что CFD коды — это не развитие той или иной ветки одномерных кодов, это отдельная, параллельная ветвь гидродинамики и тепломассообмена.

Расчётные методики, которые у нас использовались ранее, хороши в тех случаях, когда нужно определить интегральные характеристики — средние по входу и средние на выходе. Расчёты делались приблизительно так — модель собиралась из блоков, работающих по принципу чёрного ящика, а данные для заложенных в блоки моделей получались из экспериментов.

Но интересно — и нужно! — получать больше информации о локальных эффектах. Что делается на стенках? Как проходит пространственное смешение? Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся локальных параметров, позволяют дать CFD-расчёты. Фактически, CFD позволяет проводить численные эксперименты.

Конечно, правильно и корректно подготавливать и обрабатывать модели для CFD-расчётов нужно уметь. Для оценки возможностей CFD в атомной отрасли проводятся международные стандартные задачи (бенчмарки). Так для этих целей раз в два года проводятся большие международные бенчмарки под эгидой OECD/NEA.

Можете уточнить, какие именно бенчмарки?

Один из первых бенчмарков — моделирование смешения в тройнике. Следующий бенчмарк был посвящён течению в пучках труб, требовалось определить поля скоростей. Был бенчмарк по водородной безопасности, а сейчас проходит бенчмарк по методам анализа неопределённостей для CFD-расчётов.

Что представлял собой бенчмарк по водородной безопасности?

В швейцарском институте Пауля Шеррера есть экспериментальный стенд PANDA. По сути, это бочка несколько метров в диаметре и десять метров в высоту.

В этом объёме через трубочку диаметром в несколько сантиметров в объём подаётся гелий, в верхней части установки есть предварительно сформированный стратифицированный слой гелия. От участников бенчмарка требовалось рассчитать, как гелий будет распространяться в объёме.

Фактически таким образом моделируется авария с выходом водорода. Почему в эксперименте использовался гелий? Потому что всё-таки с водородом эксперименты достаточно опасны, а гелий его неплохо имитирует.

Результаты расчётов сравнивались с экспериментальными данными — распределением концентрации гелия, пульсацией скорости струи газа, и другими. Приятно, что результаты расчётов, выполненных в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в этом бенчмарке оказались наилучшими в сравнении с результатами других участников со всего мира.

Рентген для конструктора

Что такое CFD-расчёт в цифрах?

Это затратные расчёты. Обычный компьютер или ноутбук не могут служить инструментом CFD-инженера. Мы работаем с кластерами и вычислительными системами, состоящими из суперкомпьютеров.

Приведу конкретные цифры из нашего недавнего доклада по расчётам ВВЭР. Наша модель состояла из 700 миллионов контрольных объёмов, при этом в каждом контрольном объёме рассчитывалось порядка 20 переменных на каждой из тысяч итерации. Это суперкомпьютерные технологии.

Что CFD-расчёты дают Вам как конструктору?

Я бы назвал CFD-расчёты своего рода рентгеновским аппаратом, или своеобразным компьютерным томографом, позволяющим понимать течения внутри реакторной установки. Это новое качество знаний о процессах, которые невозможно получить другими методами.

Но насколько это всё будет точно?

Да, погрешности остаются. Например, никуда не деться от погрешностей геометрии, возникающих при изготовлении оборудования. Вы можете возразить: «Есть методы трёхмерного сканирования». Да, они есть, но применять их для каждого узла невозможно, слишком дорогое получится удовольствие. Поэтому любое численное моделирование — это всегда компромисс.

Есть погрешности, вносимые граничными и начальными условиями. Граничное условие для CFD-модели — не значение средней скорости, а её пространственный профиль. Хорошо, если течение на границе модели ламинарное, а если оно турбулентное и меняется во времени?

Поэтому у мирового расчётного сообщества сегодня есть потребность в CFD-grade экспериментах, удовлетворяющих качеству, необходимому для CFD-расчётов по граничным и другим условиям и параметрам.

Возвращаясь к вопросу о практическом применении CFD-расчётов, могу привести конкретный пример — моделирование парового объёма парогенератора ВВЭР-ТОИ. В нём был сделан ряд изменений, и от нас требовалось спрофилировать пароприёмные дырчатые листы таким образом, чтобы распределение расходов по ним было равномерным. CFD-моделирование позволило решить эту задачу.

Проверять расчёты будете на Курской АЭС-2 после пуска?

Как и любой другой расчёт. Реальный блок покажет качество работы конструктора. Но я хочу сказать, что ждать пуска блока совершенно необязательно.

Есть процедуры по обеспечению качества расчётов. В частности, это моделирование стендов и уже имеющихся референтных конструкций, с помощью которых можно выполнять верификацию программ и моделей.

Так, для данной задачи был промоделирован эксперимент, проведённый на стенде в ГНЦ РФ — ФЭИ, и наши расчёты показали хорошую сходимость с измеренными данными, а также проведено сравнение с базовой конструкцией парогенератора.

Коды и квалификация

Какими программами Вы пользуетесь для CFD-расчётов?

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» мы используем коммерческое программное обеспечение. Иностранные программные продукты — это STAR-CCM+, STAR-CD, ANSYS CFX и ANSYS Fluent.

В России есть аналоги этих кодов — в частности, ЛОГОС, разработанный во ВНИИЭФ, и ряд других. Коды развиваются, но пока не столь быстрыми темпами, как нам хотелось бы. Однако, в данных кодах имеется ряд воплощённых идей и моделей, которые не имеют зарубежных аналогов.

Особенность CFD-расчётов — для них характерен сильный «эффект пользователя». К ним в полной мере подходит латинская поговорка: «Если двое делают одно и то же, то это не одно и то же». Поэтому для нас очень важны и квалификация расчётчика, и постоянный обмен опытом.

У нас в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеется вычислительный кластер, в котором порядка 2 тысяч вычислительных ядер. Это не так уж много для наших задач. Для сравнения, «Westinghouse» имеет выход на кластер из примерно 300 тысяч вычислительных ядер.

Но при таком превосходстве в вычислительной мощности ни «Westinghouse», ни AREVA пока не смогли достичь в расчётах международных бенчмарков той точности моделирования, которую сумели обеспечить мы в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Так что вопрос квалификации для CFD-инженера на сегодняшний день остаётся принципиально важным. Но и отставание в вычислительных мощностях от западных компаний нам тоже необходимо постепенно сокращать.

В целях обмена опытом у нас в ОКБ «Гидропресс» мы сделали отдельную секцию по CFD на конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», а раз в два года в «ОКБМ Африкантов» проводится специализированный семинар по CFD-расчётам.

Разработкой собственных CFD-кодов в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» занимаются?

Я сошлюсь на опыт иностранных коллег. За рубежом индустрия применяет готовые продукты, а разработкой новых моделей, улучшением численных алгоритмов занимаются, в первую очередь, университеты.

Мы общаемся на конференциях с коллегами из «Westinghouse» и ведущих мировых университетов. У них есть доступ к библиотекам ограниченного доступа, отсутствующих в коммерческом программном обеспечении. Они их использовать могут, а мы — нет.

Я считаю, что нам в России нужно наладить аналогичное сотрудничество с разработчиками программного обеспечения. Нужно совместно разрабатывать коды, библиотеки, обсуждать их и передавать их по запросу в индустрию, внедрять.

Наши университеты заинтересованы в подобном сотрудничестве?

Вопрос не ко мне. Могу сказать только, что сильная группа работает в СПбГУ, и у них есть коды собственной разработки, в МГУ активно занимаются численными алгоритмами. Мы сотрудничаем с коллегами из МГУ, стараемся быть в курсе работ и готовы к опытному внедрению у себя новых методов и тестированию моделей.

Китайский прогресс

В начале сентября Вы принимали участие в международной конференции по теплогидравлике в Китае.

Крупнейшая конференция по теплогидравлике «NURETH» прошла с 3 по 8 сентября в городе Сиань. На ней было представлено 730 статей, из них более 330 статей так или иначе содержали ссылки на CFD-моделирование.

Представительство стран на конференции было широким, но я бы особенно отметил рост квалификации китайских специалистов. По направлению CFD-моделирования они прогрессируют не линейными темпами, а по экспоненте.

Мы имеем возможность сравнивать, как меняется качество китайских докладов по CFD. Если пять лет назад это были, я бы сказал, ученические работы, то сегодня у них есть как минимум три сильные группы расчётчиков — причём это группы, созданные при университетах.

Кроме того, большое внимание CFD-направлению на конференции уделили западные компании. Так, от EDF было более 20 докладов, в том числе, 17 или 18 по CFD-тематике, а от «Westinghouse» — 13 докладов, в том числе, семь по CFD.

Нужно отметить, что ряд западных докладов был посвящён моделированию ВВЭР.

Откуда их авторы получают исходные данные по нашим проектам?

На такие вопросы они отвечают прямо. Данные по блокам с ВВЭР им передают из стран Восточной Европы.

Так что, как видите, CFD-моделирование в наши дни становится не только инструментом исследователя, но и инструментом конкурентной борьбы — ведь по итогам расчётов делаются выводы о преимуществах и недостатках тех или иных конструкторских решений.

Спасибо, Василий Юрьевич, за интервью для электронного издания AtomInfo.Ru.

Фото предоставлено ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра.

50 тысяч человек-лет собственно блок, 50 тысяч человек-лет — поставки и 100 тысяч человеко-лет — косвенная занятость.

Ведущий акционер — дочерняя компания CNNC.

Самая крупная поставка электротехнического оборудования для ITER из России.

Да, этот стенд организован в связи с 60-летием болгарского агентства ядерного регулирования (АЯР), национального регулятора в области ядерной безопасности и радиационной защиты.

Анатолий Красильников

Но самое главное, что, благодаря ИТЭР, у нас есть возможность говорить о перспективах Российской Федерации в термоядерном реакторостроении. Не было бы ИТЭР — картина была бы другая и печальная.

Smith

В конце августа 2017 года министерство энергетики США опубликовало дайджест новостей и событий в американской атомной отрасли, обзор ситуации с лицензированием новых реакторных технологий и площадок размещения АЭС по итогам прошедших летних месяцев.Источник: www.atominfo.ru

Термодинамическое моделирование при проектировании и эксплуатации дата-центров

Термодинамическое моделирование, обеспечивающее глубокий анализ потоков жидкостей и газа, позволяет проектировать новые ЦОДы и оптимизировать работу действующих на высоком профессиональном уровне.

Тепловая нагрузка в центрах обработки данных за последние несколько лет ощутимо выросла. И она будет расти и дальше, так как габариты электронного оборудования уменьшаются и одновременно увеличивается его вычислительная мощность, что ведет к выделению большего количества тепла в пересчете на один юнит (единица высоты серверной стойки – Unit, U).

Если еще два года назад казалось, что холодопроизводительности 5 кВт на одну серверную стойку вполне достаточно, чтобы покрыть все существующие и прогнозируемые на ближайшую перспективу потребности заказчиков, то уже сегодня на рынке имеется оборудование, которое даже при неполном заполнении серверной стойки выделяет более 10 кВт тепла. Такое оборудование есть почти у всех производителей блейд-серверов.

За примером далеко ходить не надо. Компания Cisco предлагает унифицированную вычислительную систему (Unified Computing System), у которой энергопотребление на 6U достигает в рабочем режиме 2 кВт и выше. Напомним, что в ЦОДах для серверных стоек стандартом де-факто стали 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы высотой 42U. Если в одну такую стойку установить пять блейд-корзин UCS, которые заполнят 30 юнитов из 42, то ее тепловыделение может превысить 10 кВт.

Усугубляет ситуацию технология виртуализации серверов, которая позволяет значительно увеличить их загрузку. Если раньше процессоры простаивали 75–85% времени, то при грамотном использовании виртуализации загрузка процессоров в серверах возрастает в разы и, как следствие, тепла на один сервер выделяется в несколько раз больше. По прогнозу ассоциации ASHRAE1, к 2014 г . тепловыделение одной стойки с установленными серверами с дисковыми массивами превысит 10 кВт; с серверами размером от 2U и выше – 20 кВт; с серверами 1U, используемыми для вычислений, блейд-серверами и др. – 35 кВт.

Поэтому при проектировании современного центра обработки данных необходимо ориентироваться на тепловые нагрузки от 10 кВт на одну серверную стойку. Или в крайнем случае нужно выделять в машинном зале ЦОДа области, в которых будет обеспечено охлаждение от 10 кВт на стойку.

У проектировщика возникает закономерный вопрос: а будет ли система кондиционирования справляться с такой тепловой нагрузкой на 100%? Чтобы получить точный ответ на этот вопрос, уравнения теплового баланса с добавлением 10–20%-ного запаса по холодопроизводительности и программы Excel уже недостаточно.

Проблемы могут также возникнуть на этапе эксплуатации действующего дата-центра даже с невысокими тепловыми нагрузками. Например, после установки дополнительного оборудования могут появиться локальные области перегрева оборудования (так называемые hot spot) или, наоборот, в ЦОДе могут образоваться области с достаточно низкой температурой.

Понятно, что перегрев серверов, систем хранения данных, сетевого и телекоммуникационного оборудования – это плохо. Рано или поздно высокая температура приведет к сбоям и выходу из строя электроники. Однако и переохлаждение негативно сказывается на работе оборудования. Низкая температура ведет к повышению влажности, которая может превысить допустимый стандартами порог.

Относительная влажность, согласно рекомендациям ассоциации ASHRAE, ни в коем случае не должна превышать 80%. Поэтому на температуру в помещениях, где установлено и работает компьютерное оборудование, стандарты накладывают ограничения не только сверху, но и снизу. Согласно последним требованиям технического комитета TC 9.9 ассоциации ASHRAE, опубликованным в 2009 г ., температура в помещении машинного зала не должна быть ниже 18°C . Дальнейшее понижение ведет к неэффективному использованию электроэнергии и увеличению операционных расходов ЦОДа. Кстати, некоторые производители встраивают в серверы и системы хранения данных датчики температуры и относительной влажности, и программные агенты могут отключить оборудование при выходе этих параметров за допустимые пределы.

Чтобы бороться с локальными точками перегрева, заказчик вынужден устанавливать напольные вентиляторы около стоек, монтировать дополнительные блоки воздушного или жидкостного охлаждения (если, конечно, есть место для их установки). Однако проблема может и не решиться такими «радикальными» способами. А потом оказывается, что всего-то надо было где-то заменить, убрать или добавить плитки фальшпола, и проблема была бы решена. Однако без специальных программных средств выявить узкие места практически невозможно, и заказчику приходится фактически использовать место в ЦОДе не «на полную катушку». Этого можно избежать, если создать термодинамическую модель дата-центра.

При проектировании нового ЦОДа необходимо решить, какова должна быть высота фальшпола. Понятно, что чем больше, тем лучше – меньше сопротивление воздушному потоку, больше можно провести различных коммуникаций (трубопроводов, кабельных каналов и кабелей) и даже разместить под фальшполом дополнительные конструкции и оборудование, например блоки распределения электропитания или консолидационные точки структурированной кабельной системы.

Однако при увеличении высоты фальшпола будет возрастать стоимость строительной конструкции и, кстати, уменьшаться пространство между фальшполом и потолком, что может затруднить создание системы воздуховодов для подачи горячего воздуха в блоки воздушного охлаждения. Несколько лет назад появилась эмпирическая рекомендация по выбору высоты фальшпола в зависимости от площади машинного зала ЦОДа. При площади зала до 70 м2 высота фальшпола должна быть не менее 400–500 мм; если площадь свыше 100 м2 , то не менее 500–700 мм; если же машинный зал больше 300 м2 , то высота фальшпола должна быть не менее 700 мм . Это правило работало, когда нагрузка на одну стойку не превышала 5 кВт и не использовалась технология изоляции горячего и холодного воздуха. Чтобы правильно определить высоту фальшпола сегодня, необходимо провести компьютерное моделирование воздушных потоков, рассчитать несколько вариантов и выбрать наиболее подходящий.

Что такое компьютерное моделирование потоков CFD?

Аббревиатура CFD (Computational Fluid Dynamics) на русский переводится по-разному, но в любом случае речь идет о моделировании при помощи вычислительной техники физических процессов, возникающих в потоках жидкостей и/или газов.

Пользователь генерирует с помощью специализированной программы трехмерную модель объекта, задает граничные условия, выбирает модели физических явлений, происходящих в газовых и жидких средах (теплопередача, течение сред, теплопроводность, радиация, конвекция и др.), выбирает метод расчета и производит вычисления. На основе полученных результатов делается оценка, при необходимости изменяется компьютерная модель и снова выполняются расчеты. Результаты моделирования используются при принятии проектного решения, для последующего совершенствования созданной модели объекта, выявления узких мест на действующем объекте и оптимизации работающей системы.

Термодинамическое моделирование основано на формулировании и решении системы уравнений, которая включает в себя:

• уравнения сохранения массы;

• уравнения сохранения количества движения;

• уравнения сохранения энергии;

• уравнения газового и жидкого состояния;

• уравнения сохранения момента количества движения.

Система уравнений дополняется граничными условиями, задающими значения параметров, их производных или линейных комбинаций. Система уравнений является незамкнутой – количество неизвестных превышает количество уравнений. То есть решить ее можно только вычислительными методами.

Компьютерное моделирование потоков в ЦОДах

Дата-центры – идеальный объект для компьютерного моделирования, так как создать прототип или физическую модель ЦОДа невозможно. А без модели нельзя с достаточной точностью спрогнозировать, как будет функционировать система кондиционирования на реальном объекте, как она поведет себя при изменении нагрузки, как будет меняться температура в ряду серверных стоек и по высоте каждой стойки. В июне 2010 г . ассоциация BICSI опубликовала стандарт (BISCI 002-2010 Data Center Design and Implementation Best Practices), в ст. 5.5.1.1.1 которого содержится рекомендация при проектировании системы кондиционирования «создать компьютерную модель и выполнить расчеты, чтобы убедиться в правильности размещения плит фальшпола и чтобы проект системы охлаждения отвечал проектным требованиям» (перевод мой. – Д.М.). Итак, одно из последних выпущенных по теме ЦОДов руководств рекомендует прибегать при проектировании дата-центров к компьютерному моделированию.

При проектировании системы кондиционирования в ЦОДе необходимо учитывать множество параметров. Приведу лишь некоторые из них: размеры и объем помещения; расстановка телекоммуникационных шкафов и стоек в серверном помещении; высота фальшпола; направление, объем и скорость движения потоков холодного воздуха; расположение оборудования системы кондиционирования; типы используемых вентиляторов и направление подачи воздушного потока; препятствия на пути потоков холодного воздуха; тип используемых плиток фальш-пола и геометрия выходных отверстий. Если система кондиционирования проектируется без применения CFD-анализа, то большая часть этих параметров не учитывается или учитывается, но реальное влияние на распределение температуры и влажности в помещении ЦОДа выбранного параметра не оценивается достоверно, что приводит к закладыванию в проект недостаточной либо избыточной холодильной мощности.

CFD-программы

В настоящее время на рынке присутствует достаточно много программ, позволяющих проводить моделирование потоков жидкостей и газов. В числе таких программ отметим следующие: ANSYS, Phoenics, FlowVent, STAR-CD, FASTEST-3, Flow Vision, TileFlow, Sigma6, Gas Dynamics Tool. Однако не все программы термодинамического моделирования потоков имеют готовые модули и встроенные библиотеки элементов, учитывающие специфику центров обработки данных. Такие встроенные модули, программы и библиотеки есть, в частности, в программных пакетах TileFlow и Sigma6.

Если у вас нет практики работы с CFD-программами, то целесообразно обратить внимание на пакеты, в которые уже заложены готовые модели для расчета воздушных потоков в дата-центре, имеются библиотеки оборудования (например, вентиляторов, насосов, блоков воздушного кондиционирования).

Этапы моделирования ЦОДа

Перед моделированием действующего ЦОДа необходимо провести его комплексное обследование: измерить скорости воздушных потоков, давление, температуру, определить каналы прохождения воздушных потоков и найти возможные препятствия и места просачивания воздуха. Такое обследование – весьма трудоемкая, но очень полезная задача, так как в процессе сбора данных выявляются узкие места. Для моделирования нового дата-центра необходимо собрать данные о моделируемом объекте и сделать предположения относительно применяемых технологий и устройств.

Затем необходимо построить геометрическую модель (чаще трехмерную) ЦОДа и элементов, входящих в его состав. 3D-модель объекта можно создать при помощи программ CAD и SCADA, а потом экспортировать данные в модуль CFD-моделирования. Правда, нужно предварительно выяснить, поддерживает ли программа моделирования экспортируемый формат.

Далее необходимо сгенерировать расчетную сетку. Этот этап осуществляется при помощи встроенных модулей генерации сетки или отдельных программных продуктов. От качества сетки зависят точность, сходимость и скорость расчета, а также качество получаемых результатов. В специализированных программах для решения разных задач можно использовать разные типы сеток. Пользователь может проверить качество построенной сетки по разным параметрам (скошенность элементов, соотношение сторон).

На следующем этапе в программу вносятся граничные условия и выбираются модели на основе допущений и предположений, а затем выполняется расчет, который может сходиться, а может расходиться (т.е. не приводить к конечному результату).

В случае сходимости результаты расчета могут быть обработаны специальными программами и выданы в виде графика, таблицы или даже анимации, наглядно демонстрирующей изменения физических параметров. Для ЦОДа обычно используется визуальное представление расчетных данных в виде распределения температуры по площади машинного зала и по высоте серверных стоек. Результаты расчетов анализируются, при необходимости модели объектов изменяются, и снова выполняются расчеты. На основе полученных данных выбирается наилучший вариант.

Цена вопроса

Программные продукты для моделирования и анализа ЦОДов стоят очень недешево, от нескольких десятков тысяч долларов в год за лицензию на один компьютер. Например, цена годовой лицензии на пакет Sigma6 для моделирования дата-центра превышает $50 тыс. Моделирование потоков требует высокой квалификации, и специалисты в этой области имеют соответствующую зарплату.

Создание модели центра обработки данных может занять больше месяца. Поэтому моделирование ЦОДа и выполнение расчетов обойдется конечным заказчикам в сумму порядка $5–10 тыс. Однако не надо забывать, что имея под руками модель, можно как снизить затраты на создание ЦОДа, так и сократить операционные расходы в дальнейшем.

CFD-программы позволяют моделировать поведение потоков жидкостей и газа, а также связанные с ними физические явления, например перенос тепла. Без термодинамического моделирования ЦОДа невозможно получить точные ответы, касающиеся таких принципиально важных характеристик, как распределение температуры и влажности по периметру и высоте помещения и серверных стоек в зависимости от тепловой нагрузки, от места установки кондиционерных блоков, температуры теплоносителей и хладагентов, высоты фальшпола, типов вентиляторов и других параметров.

Проектирование систем кондиционирования дата-центров в России будет переходить с «наколеночной» стадии на профессиональный уровень. При этом обязательно будут использоваться CFD-программы, позволяющие создавать и рассчитывать термодинамическую модель ЦОДа и находить оптимальное решение.

Автор выражает благодарность Алексею Нестеркину, техническому директору компании «ВентСтрой Груп», за помощь в подготовке данной статьи.

Источник: www.iksmedia.ru