Советский секретный проект «Аэлита» (полет на Марс и обратно)

Посмотрел по телеканалу «Совершенно секретно» передачу 2005 года «Атакуем Марс». В ней шла речь о секретном советском проекте «Аэлита». Для его реализации предполагалось использовать тяжелые лунные ракеты Н1 ОКБ-1 Королева, или же лунные ракеты ОКБ Челомея (https://zen.yandex.ru/media/kosmos77/proekt-aelita-kak-my-chut-ne-poleteli-na-mars—5aa2aecbad0f2270f9dd890a).

Инициатором разработки проекта «Аэлита» вроде бы был академик Келдыш, выступивший с подобной инициативой в 1969 году и предполагавший, что в 1973 году можно будет запустить к Марсу беспилотник, а в 1975-м – пилотируемый корабль (http://astrotek.ru/proekt-aelita/).

Что из этого получилось? Для начала Советский Союз пытался доставить на Марс зонды, вот что об этом пишет иностранный журналист (https://inosmi.ru/science/20161019/238047967.html):

Советский Союз обошел США в гонке изучения Марса. Он первым начал, но не был первым, кто достиг цели…. 10 октября 1960 года «Марс 1М» стартовал с Байконура, однако пуск обернулся неудачей: слишком сильная вибрация при взлете повредила систему управления зондом, которому не удалось даже выйти на околоземную орбиту.

А.Н. Толстой. «Аэлита» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным / Телеканал Культура

Два следующих аппарата были потеряны при попытке запуска в 1960 и 1962 годах. В 1962 году «Марс-1», наконец, смог покинуть Землю и взять курс к красной планете. Тем не менее четыре месяца спустя связь с ним была потеряна на расстоянии в 106 миллионов километров от Земли: причиной тому, вероятно, стала поломка антенны. СССР упустил свой шанс: в 1965 году американская программа Mariner 4 завершилась успехом (после неудачи Mariner 3). Зонд НАСА прислал первые снимки (черно-белые и в плохом разрешении) поверхности Марса.

В 1971 году после унизительной череды девяти неудач СССР поверил, что смог победить проклятье, отправив сразу две миссии: «Марс-2» и «Марс-3». Им удалось разместиться на орбите и спустить аппараты на поверхность. Как бы то ни было, они прибыли в крайне неподходящий момент: на планете свирепствовала мощная песчаная буря.

Спускаемый модуль «Марс-2» зашел на посадку под слишком крутым углом и разбился о поверхность. «Марсу-3» повезло больше: парашют раскрылся, а тормозные двигатели смягчили удар при падении. Успех, СССР на Марсе! Однако эйфория быстро угасла, потому что аппарат сломался через 20 секунд… Виной всему слишком сильный ветер? Отправленные «Марсом-3» изображения оказались бесполезными.

Академия наук СССР признала, что на них не видно горизонта. Первый «полезный» снимок поверхности был получен только американским аппаратом Viking в 1976 году. СССР удалось посадить марсоход, но он вновь стал жертвой проклятья. Все последующие миссии, от «Марса-4» до «Марса-7» в 1973 году обернулись провалом.

В 1973 году проект «Аэлита» был закрыт госкомиссией по причине его дороговизны и малоуспешности (https://nabiraem.ru/blogs/politics/18639/):

Анализ стоимости всех вариантов проекта «Аэлита», сделанный госкомиссией, не привел к окончательному утверждению программы марсианской экспедиции. Более того, в 1974 году после четырех пусков тяжелого носителя Н-1, закончившихся авариями, было полностью прекращено финансирование испытаний. Это, в свою очередь, привело к отказу от «Аэлиты» и всех других полетов, связанных с носителем Н-1М.

Как я поехала бесплатно в Америку и что такое программа FLEX?

От совершенно секретного проекта, кроме молчащих до сих пор отечественных участников амбициозной космической программы и информации, доступной через Интернет, осталась только уникальная экспериментальная база, создававшаяся для проведения медико-биологических и биофизических экспериментов с участием добровольцев. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) был построен специальный корпус, так называемый наземный экспериментальный комплекс (НЭК), для отработки в замкнутом гермообъеме полноразмерного макета межпланетного экспедиционного корабля санитарно-гигиенических проблем обитаемости, жизнеобеспечения и радиационной безопасности экипажа.

Параллельно с разработкой программы «Аэлита» в ИМБП шли эксперименты по пребыванию добровольцев длительное время в замкнутом пространстве, которые продолжились и после закрытия программы «Аэлита» и распада Советского Союза (http://samlib.ru/w/wladimir_kasxjanow/poleti_na_mars.shtml):

<. >Со 2 февраля 1999 по 22 марта 2000 года ИМБП РАН провёл эксперимент в наземном экспериментальном комплексе (НЭК) под названием «Имитация полета международного экипажа на космической станции». Первые три группы состояли из добровольцев из пяти стран. Эксперимент проводился над тремя экипажами. Первый экипаж прожил 240 суток в модуле ЭУ-100, объёмом в 100 куб.м.

Второй и третий экипажи жили в модуле ЭУ-37 «Марсолет», объёмом 200 куб.м. Модули были соединены между собой и экипажи могли контактировать и даже выполнять совместно некоторые работы. Для экипажей посещения предназначался самый маленький модуль – ЭУ-50. Раз в месяц происходила имитация прилёта грузового корабля.

В фильме «Атакуем Марс» упоминалось, что в каком-то из экспериментов российский доброволец попытался зачем-то поцеловать канадку (!?). Дама сочла сей поступок за сексуальное приставание и по выходе из эксперимента раззвонила о нем на весь мир да еще стала судиться с Космическим агентством Канады (мол, в какую дикую страну вы меня послали?!).

Окончательно эксперимент СФИНКСС-99 завершился 14 апреля 2000 года, когда работа в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) была успешно закончена. Во время проведения эксперимента произошло и несколько конфликтов, связанных с длительным пребыванием в замкнутом пространстве представителей разных культур и привычек.

Достоянием гласности стал инцидент, произошедший в модуле во время празднования Нового года. После праздничного застолья, русский участник эксперимента и член канадка на некоторое время оказались в зоне, не просматриваемой камерами наблюдения. В этот момент русский космонавт попытался поцеловать канадку так называемым французским поцелуем.

Что не понравилось замужней канадке. По её словам, её русский коллега «нарушил её личное пространство». Однако это происшествие, известно о котором стало только после завершения эксперимента, не имело никаких негативных последствий. При этом следует учитывать, что по версии русского космонавта, он лишь хотел по-дружески поцеловать в щёчку.

Параллельно, уже в послесоветское время (в 1995 году), на космической станции «Мир» был проведен эксперимент на длительное пребывание человека в невесомости и под небольшим космическим излучением (12 рентген в год). Космонавт Валерий Поляков пробыл в космосе 437 суток (https://www.mk.ru/science/2017/04/27/kosmonavt-valeriy-polyakov-ya-uzhe-na-mars-sletal.html).

В фильме «Атакуем Марс» 2005 года говорилось о том, что на реализацию российского полета на Марс, с высадкой на нем спускаемого модуля, его возвратом на орбитальный корабль и возвращением на Землю потребуется 14 млрд. долларов. И, типа, нам надо объединиться с американцами.

Источник: klasson.livejournal.com

Если бы мы всегда подражали в технологии Западу, Гагарин никогда бы не стал первым. —>

Обращение к Дмитрию Олеговичу Рогозину по теме «космические угрозы»: как сделать систему предупреждения? —> ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 2011 ИЗВЕСТНЫ! | Кому давать гранты или сколько в России молодых ученых?

«Аэлита», «МАВР» и другие проекты советской пилотируемой экспедиции на Марс.

В истории советской космонавтики одним из самых грандиозных, но, к сожалению, так и оставшимся нереализованным, был проект пилотируемого полета на Марс. Так получилось, что первая советская пилотируемая межпланетная экспедиция планировалась к этой планете. Именно в марсианской гонке мы были намерены обогнать американцев. Луна появилась позднее.

Чем руководствовался Сергей Павлович Королев, когда выдавал задание своим конструкторам, остается только гадать. Может быть ему хотелось получить ответ на волновавший несколько поколений землян вопрос: ╚Есть ли жизнь на Марсе ?╩. Может еще какие-то соображения были тому причиной. Не так это важно. Интересен сам проект.

Работы начались в королевском ОКБ-1 в 1959 году. Существовало несколько вариантов осуществления экспедиции.

Первый, как и многое в те годы, страдал гигантизмом и реального воплощения не нашел. Но определенный интерес он все-таки представляет, поэтому я вкратце расскажу о нем. Эскизный проект предусматривал создание на околоземной орбите из отдельных блоков гигантского межпланетного космического корабля. Его вес оценивался в 1600 тонн.

Для этого предполагалось осуществить не менее 20 пусков сверхтяжелых ракет-носителей. Экспедиция была рассчитана на 4 года, при этом около 2 лет планировалось посвятить непосредственному изучению планеты (на ее поверхности и с орбиты спутника). Возвращаемый на Землю корабль должен был иметь массу 15 тонн. Прежде чем осуществить экспедицию, должен был состояться испытательный полет корабля (несколько меньших размеров), во время которого предполагалось облететь Марс и исследовать его с пролетной траектории. Старт был запланирован на 8 июня 1971 года.

Очень скоро стало ясно, что проект в ближайшем будущем реализовать не представляется возможным. Слишком высокие требования к технике были в нем заложены. Слишком сжатые сроки реализации предлагались. Даже по прошествии 40 лет параметры экспедиции представляются проектом, по крайней мере, XXI века.

Следующие варианты кажутся более реалистичными. В том же 1959 году две группы молодых инженеров, сначала в инициативном порядке, а потом уже в соответствии с планами ОКБ-1, начали проектировать межпланетные космические корабли.

Первую группу возглавлял Глеб Юрьевич Максимов. В его ╚команду╩ вошли А.И.Дульнев, А.К.Алгупов, А.А.Кошкин, А.А.Дашков, В.Н.Кубасов, В.Е.Бугров и Н.Н.Протасов. Валерий Николаевич Кубасов впоследствии совершил три космических полета. Владимир Ефграфович Бугров также входил в отряд космонавтов, но остался ╚земным╩ космонавтом.

Проект экспедиции, получивший название ╚Тяжелый межпланетный корабль╩ (ТМК), строился на использовании сверхтяжелого носителя, разработкой которого в ОКБ-1 занималась другая группа разработчиков. Он предусматривал, что на околоземную орбиту выводились трехместный межпланетный корабль и ракетный блок, который обеспечивал разгон корабля в направлении Марса.

По баллистической траектории совершался полет к красной планете, ее облет и возвращение на Землю. Корабль разрабатывался в трехместном варианте, массой 75 тонн. Предполагалось наличие кабины экипажа, системы защиты от солнечной радиации и отсека с растениями, которые должны были обеспечить производство кислорода и продовольствия для экипажа. Полет был рассчитан на три года. Позже, когда в ОКБ-1 приступили к реальному планированию экспедиции, разработки группы Максимова легли в основу проекта ╚МАВР╩, предусматривавшего полет к Марсу с промежуточным облетом Венеры.

Вторую группу, разрабатывавшую вариант, предусматривающий высадку космонавтов на Марсе, возглавил Константин Петрович Феоктистов. В нее вошли В.А.Адамович, В.В.Молодцов, К.С.Шустин, В.Е.Любинский, В.И.Староверов, Л.А.Горшков и Т.В.Соловьев. Группа разрабатывала аппарат, который предусматривал, первоначально, сборку на околоземной орбите многомодульного корабля.

В него должны были войти пять секций: кабина космического корабля; аппарат для полета в марсианской атмосфере; два модуля для высадки на поверхность планеты (один основной, а второй запасной на случай, если первый при посадке получит повреждения); ядерный реактор в защитном кожухе. После выхода на орбиту вокруг Марса предполагалось исследовать атмосферу планеты с помощью атмосферного аппарата, а на поверхность планеты доставить два посадочных модуля с тремя членами экипажа.

Трое других должны были дожидаться их возвращения на орбите. После завершения исследований корабль с космонавтами стартовал к Земле. Уже в самом начале работы проектанты поняли, что их предложения не укладываются в жесткие массогабаритные рамки проектируемых носителей.

Группе Феоктистова удалось видоизменить проект, который в новом варианте соединил в себе и все основные параметры первоначальной идеи, и реальные возможности ракеты-носителя. В новом варианте корабль на земной орбите должен был иметь массу около 75 тонн. В дальнейшем разработки этой группы легли в основу проекта марсианской экспедиции с поэтическим названием ╚Аэлита╩.

Первые проекты, как впрочем и все последующие, проводившиеся в ОКБ-1, базировались на применении электростатических двигателей, использующих ядерную энергию. Для этого была образована группа под руководством Михаила Васильевича Мельникова.

Они начинали свою работу в рамках чисто исследовательского проекта, но потом проводили ее уже с прикидками использования в межпланетном космическом корабле. После выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1960 года, утвердившего планы ОКБ-1 на семилетку, работы получили новый толчок. Королев, прекрасно понимая недостаточную квалификацию своих сотрудников в вопросах использования ядерной энергии, оставил за ними теоретическую часть работ и конструкторскую компоновку, а работы по созданию самого реактора передал в ЦНИИ-58 (главный конструктор Василий Гаврилович Грабин), который в те годы занимался созданием экспериментальных реакторов на быстрых нейтронах. Электростатические двигатели, правда без ядерного источника энергии, испытывались в середине 60-х годов на советских межпланетных станциях, но широкого применения не нашли.

Оба вышеназванные проекты, учитывая их длительность и необходимость огромных запасов продуктов питания и кислорода для экипажа, предусматривали использование системы жизнеобеспечения экипажа с замкнутым циклом. Создать систему, полностью повторяющую кругооборот веществ в природе, в замкнутом пространстве трудно, но по таким составляющим, как кислород и вода, вполне возможно. Для этого на борту корабля предполагалось разместить оранжереи с растениями. Прототип замкнутой системы жизнеобеспечения даже прошел испытания в земных условиях. В середине 60-х годов трое испытателей — Г.Мановцев, В.Улыбышев и А.Божко — в течение года находились в изолированном помещении, имитируя межпланетный перелет.

Первые планы экспедиции на Марс так и не нашли своего воплощения. Причин этому несколько. Во-первых, в 60-е годы мы оказались втянутыми в лунную гонку. Во-вторых, носителя, способного обеспечить полет к Марсу, все еще не было. В-третьих, огромные деньги уходили на гонку вооружений, и не было возможности найти ресурсы для такого полета.

Да и вообще с Марсом нам катастрофически не везло. До 1 января 1970 года в Советском Союзе 8 раз пускали станции в сторону красной планеты. Только две из них достигли космоса. До Марса долетела лишь одна, и то с ней к тому моменту уже не было связи. Последующие пуски только увеличили число неудач.

Самая последняя неудача — срыв экспедиции ╚Марс-96╩.

О межпланетных перелетах вновь заговорили в конце 60-х годов. Лунная гонка была проиграна, и, чтобы восстановить потерянный престиж, в Советском Союзе серьезно рассматривали возможность затеять марсианскую гонку. Именно тогда и родился проект ╚Аэлита╩, за основу которого брались разработки группы К.П.Феоктистова.

Он же занялся составлением нового аванпроекта марсианской экспедиции. К тому времени стало ясно, что в качестве носителя должна использоваться ракета Н-1. На нее и ориентировались проектанты.

Основные параметры экспедиции предполагались следующими: продолжительность полета — 630 дней; пребывание на орбите спутника Марса — 30 дней; пребывание на Марсе посадочного модуля с космонавтами — 5 дней. Сам корабль предполагалось создать из двух блоков на земной орбите. Вес его оценивался приблизительно в 150 тонн (полезная нагрузка двух ракет Н-1). Первый блок включал в себя орбитальный комплекс и посадочный модуль, а второй — двигательный отсек.

Самым интересным в этом проекте была схема полета. Предполагалось, что после вывода на околоземную орбиту двух беспилотных блоков будет осуществлена их автоматическая стыковка, а затем начнется медленный разгон ╚связки╩ по постепенно раскручивающейся спирали. Когда корабль покинет зону радиационных поясов Земли, к нему должен был отправиться экипаж. Его доставка предполагалась на аппарате, разрабытываемом в рамках лунной программы.

Вариант ╚Аэлита╩ оказался наиболее продвинутым в плане технической проработки. Если рассмотреть его с позиций нынешнего дня, то можно сказать, что у него был шанс на успех. Естественно, это был бы крайне рискованный проект, но, повторяю, шанс на успех он имел.

Реализовать проект ╚Аэлита╩ не удалось. Он оказался похороненным вместе с нашими лунными планами. В 1974 году были прекращены работы по носителю Н-1, а вместе с ними автоматически прекратились работы по освоению человеком планет. К чему строить планы, если реализовать их все равно невозможно.

О полете на Марс в Советском Союзе вновь заговорили в середине 80-х годов. На подходе был носитель ╚Энергия╩, позволявший выводить в космос крупногабаритные грузы, и вновь стали поговаривать о возможности отправки космонавтов на Луну и на Марс. В НПО ╚Энергия╩ был разработан аванпроект новой марсианской экспедиции.

Он был наиболее конкретен из всех существовавших ранее и предусматривал использование тех технических достижений, которые были сделаны на тот момент. Предполагалось доставить на орбиту вокруг Марса посадочный модуль, но в беспилотном варианте, корабль с марсоходами на борту, модуль с аппаратными средствами.

После этого на орбиту Марса прибывал четырехместный корабль с космонавтами и производилась высадка на поверхность планеты. Экспедиция рассчитывалась на 2 года, в том числе 7 дней на Марсе, и предполагала использовать все технические решения, апробированные к тому времени на орбитальных станциях и беспилотных кораблях. В проекте предполагалось отказаться от использования ядерных реакторов и применить для обеспечения энергоснабжением корабля гигантские солнечные батареи. В предложенном варианте полет на Марс должен был состояться в 2003 году. Но тут грянула ╚перестройка╩, и разговоры о межпланетных полетах сами собой сошли на нет.

Начавшееся в 90-е годы международное сотрудничество позволило вновь заговорить о марсианской экспедиции. Теперь она планируется как кооперативное участие США, России, Японии и стран Западной Европы и носит громкое название ╚На Марс — вместе╩. Даже звучит срок — 2017 год, правда американцы предлагают июль 2019 года, чтобы таким образом отметить 50-летие высадки человека на Луне.

Но это пока только разговоры. От них до реального воплощения в жизнь планов срок очень большой. Тем более, что первый глобальный интернациональный проект — Международная космическая станция — испытывает серьезные проблемы, в том числе и по вине российской стороны. Так что, поживем — увидим.

Источник: pereplet.ru

Н-1, апофеоз и epic fail шестидесятых

Я попробую в доступной форме рассказать о самом удивительном и, наверное, самом трагическом эпизоде советской космонавтики — об истории разработки ракеты сверхтяжелого класса «Н-1».

Как все начиналось

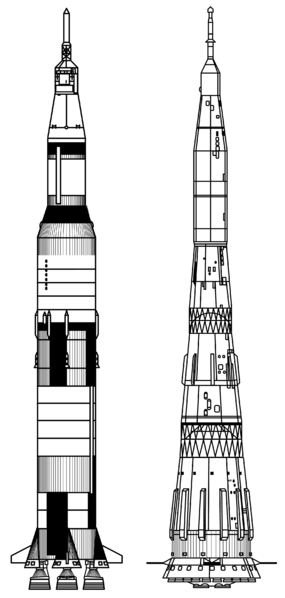

Официальное начало проекту «Н-1» было положено Постановлением Правительства CССР от 23 июня 1960 г. «О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960-1967 гг.» В Постановлении предусматривалось «проведение в 1960-1962 гг. проектно-конструкторской проработки и необходимого объёма исследований в целях создания в ближайшие годы новой космической ракетной системы со стартовой массой 1000-2000 т, обеспечивающей вывод на орбиту вокруг Земли тяжёлого межпланетного космического корабля массой 60-80 т, мощных жидкостных ракетных двигателей с высокими характеристиками, ЖРД на жидком водороде, ядерных и электрореактивных двигателей, высокоточных систем автономного и радиотехнического управления, систем космической радиосвязи и т.п.»

На самом же деле Постановление закрепило уже ведущуюся к тому моменту эскизную разработку в ОКБ-1 Королева ракеты-носителя, предназначавшейся для широкого круга задач — вывод тяжелых геостационарных спутников, большой орбитальной станции, и, наконец, запуск ТМК — тяжелого межпланетного корабля.

Для проектных проработок был принят вариант с массой полезного груза 75 т на околоземной орбите. Расчеты показывали, что такая масса будет оптимальной для сборки на орбите крупных станций и межпланетных кораблей. Этому значению массы полезного груза соответствует стартовая масса РН 2200 т, и было учтено, что применение на верхних ступенях в качестве горючего водорода, вместо изначально планировавшегося керосина позволит увеличить массу полезного груза до 90-100 т при той же стартовой массе.

ТМК

Комплекс Н1-ТМК — самый яркий проект Королева, апогей его деятельности на посту Главного конструктора. Несмотря на утрату (и уничтожение) архивных материалов, некоторые сведения об этом проекте, для которого и предназначалась первоначально ракета «Н-1», сохранились.

Первоначальный вариант, корабль ТМК-1 предназначался для пилотируемого полета на Марс экипажа из 2-3 человек по облетной траектории (без высадки) с последующим возвращением на землю.

ТМК-1 имел следующие габариты: полная длина – 12 метров, максимальный диаметр – 6 метров. Полная масса корабля составляла 75 тонн, что позволяло вывести его за 1 пуск ракеты Н-1.

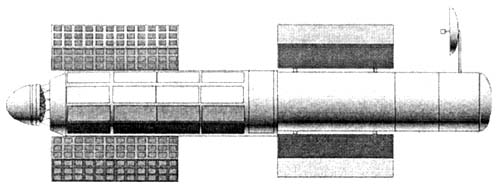

ТМК-1 включал жилой, рабочий, биологический, агрегатный отсеки, спускаемый аппарат для возвращения на Землю и корректирующую двигательную установку. После выведения на траекторию полета на корабле развертывались солнечные концентраторы и батареи электропитания, а также антенны связи с Землей и начинался многомесячный безостановочный полет.

Чтобы справиться с проблемой невесомости были предложены вариант искусственной тяжести, создаваемой вращением отдельных блоков корабля вокруг оси. Подобный приём был относительно прост, но приводил к новой проблеме – небольшие размеры “центрифуги” приводили к возникновению кориолисовых ускорений, искажающих восприятие человеком тяжести и вредно воздействующих на организм. Тогда от постоянного вращения решили отказаться и кратковременно включать вращение блоков только на определённых участках полёта.

Для отработки элементов и блоков замкнутой СЖО на Земле, а также выяснения психологических вопросов длительного пребывания экипажа в замкнутом объеме корабля, был построен аналог жилого отсека ТМК — наземный экспериментальный комплекс, в котором испытатели Г.Мановцев, В.Улыбышев и А.Божко провели год.

Дальнейшим развитием проекта ТМК стал МЭК — Марсианский экспедиционный комплекс. Проект получил неофициальное название “Аэлита”.

Корабль состоял из двух беспилотных блоков массой по 75 тонн, которые выводились на орбиту ракетами Н-1М. Первый блок, в свою очередь, состоял из двух секций – МОК (Марсианский Орбитальный Комплекс) и МПК (Марсианский Посадочный Комплекс). Второй блок представлял собой комплекс электроракетной двигательной установки (ЭРД) с ядерным источником энергии.

Полная длина МЭК составляла 175 метров, максимальный диаметр – 4,1 метра, полная масса – 150 тонн.

По плану, после стыковки блоков МЭК/МПК и ЯЭРДУ, корабль выводился из зоны воздействия радиационных поясов Земли. Затем на комплекс, при помощи кораблей “Зонд”, доставлялся экипаж. Разгон комплекса осуществлялся по постепенно раскручивающейся спирали. Продолжительность полёта к Марсу и обратно составляла 630 суток.

Предполагалось, что после окончания активного участка разгона ядерная силовая установка выключается, энергетическая установка переходит в режим “холостого хода” и комплекс в течение 150 суток совершает пассивный полет. Затем начинается второй активный участок полета к Марсу — торможение (61 суток), полет по скручивающейся спирали для выхода на орбиту ИСМ (24 суток), в результате чего МЭК оказывается на околомарсианской орбите. Во время 30-суточного пребывания на орбите ИСМ от комплекса отделяется МПК, который совершит мягкую посадку на поверхность Марса и будет находиться там 5 суток. Выполнив исследования, с Марса стартует взлетная часть МПК, которая выходит за орбиту искусственного спутника Марса, осуществляет взаимный поиск, сближение и стыковку с МОК. Космонавты переходят в жилые отсеки орбитального комплекса, а ненужный уже посадочный корабль сбрасывается.

После этого наступает третья часть полёта – возвращение на Землю. Двигатели МОК включаются на режим разгона, который продолжается 17 суток в сфере действия Марса и еще 66 суток – вне его пределов. После длительного пассивного участка, когда траектория комплекса проходит на максимально близком расстоянии от Солнца (между Венерой и Меркурием), следует 17-суточный активный участок возврата – по сути, это делалось для коррекции коррекция траектории с целью уменьшения длительности полета путем увеличения скорости. Далее снова идет пассивный участок, а за трое суток до полета к Земле ЯЭРДУ включается вновь, уменьшая скорость комплекса. На конечном участке, при входе в сферу действия Земли от МЭК отделяется спускаемый аппарат и производит мягкую посадку.

Метаморфозы

В 1961 году президент США Кеннеди поставил национальную задачу — стать первыми на Луне.

Советская космическая программа к тому времени не предусматривала высадку на Луну. В планах стояло совершенствование пилотируемых кораблей «Север» и «Союз», строительство орбитальной станции и подготовка проекта ТМК. Однако политический резонанс от заявления Кеннеди был столь велик, что на самом верху было принято решение «догнать и перегнать».

Поскольку для лунной программы прежде всего необходим соответствующий носитель, то логично, что находящаяся в достаточной степени готовности «Н-1» была переориентирована именно для полетов к Луне.

С этой целью началась разработка форсированного варианта «Н-1Ф», способного вывести 90 тонн груза на околоземную орбиту, что являлось минимальным значением для пилотируемого полета экипажа из двух человек с высадкой одного из них на поверхность Луны за один пуски и пилотируемого комплекса «Л3».

- Чрезмерное форсирование ракеты. Размерности 75 тонн вполне хватало для первоначальных задач, но было мало для полета к Луне. Увеличение грузоподъемности до 90 тонн, производившееся в спешке, привело к недостаточной проработанности конструкции.

- Изначально неверный выбор размерности двигателей для ракеты. Вместо оснащения первой ступени 30 (тридцатью!) маломощными двигателями, нужно было потратить время и ресурсы на конструирование двигателей большей мощности. Однако личный конфликт двух конструкторов — Королева и Глушко не позволил это сделать.

- Отказ от постепенной отработки узлов и блоков ракеты на стенде. В целях экономии времени было принято решения отлаживать ракету путем испытательных пусков. Ни один из них не завершился успешно.

Помимо лунной программы для «Н-1» было уготовано еще одно применение — в качестве глобальной ядерной баллистической ракеты.

Программа «Раскат» предусматривала оснащение «Н-1» семнадцатью боеголовками с индивидуальным наведением на цель. Один запуск «Раската» гарантированно накрывал всю территорию потенциального противника…

К сожалению, никаких подробностей о программе «Раскат» не сохранилось.

Летные испытания

Первый пуск носителя Н1 с беспилотным кораблем «Зонд-М» в качестве полезной нагрузки 21 февраля 1969 года закончился аварийно. В результате пожара в хвостовом отсеке (двигатель №2) и нарушения в работе системы контроля двигателей, эта система на 68,7 с выдала ложную команду на выключение всех двигателей, за которым последовал подрыв носителя на высоте 12,2 км.

Второй пуск Н1 с беспилотным кораблем «Зонд-М» и макетом лунного посадочного корабля комплекса Л3 был проведён 3 июля 1969 года и также закончился аварийно из-за ненормальной работы двигателя №8 блока А и выключения всех двигателей на 23 с полета, после чего носитель упал на место старта. В результате крупнейшего в истории ракетостроения взрыва один стартовый стол был полностью разрушен, а второй — серьёзно повреждён. На анализ результатов испытаний, дополнительные расчёты, исследования и экспериментальные работы и восстановление стартовых столов ушло два года.

Третий запуск носителя Н1 с макетом беспилотного лунного орбитального корабля и макетом лунного посадочного корабля комплекса Л3 был проведён 27 июня 1971 года. Все 30 двигателей блока А вышли на режим предварительной и главной ступеней тяги и нормально функционировали, однако в результате нерасчетного разворачивающего момента при манёвре увода от стартового стола уже со старта ракета набрала крен и продолжала неуправляемый полет, не обеспечивавший выведение на орбиту. Поскольку ради гарантий сохранности стартового комплекса команда аварийного выключения двигателей была заблокирована до 50 с, их выключение системой контроля и подрыв потерявшего головную часть и начавшего разрушаться носителя произведены на 51 с и высоте 1 км.

Интересно отметить тот факт, что система аварийного спасения сработала штатно, лунный посадочный корабль был уведен от падающей ракеты и совершил благополучную посадку в нескольких километрах от старта.

23 ноября 1972 года был произведен ставший последним четвертый пуск Н1 с беспилотным лунным орбитальным кораблем и макетом лунного посадочного корабля комплекса Л3. Управление полётом впервые осуществляла бортовая ЭВМ по командам гироплатформы (главный конструктор Н. А. Пилюгин). В состав двигательных установок введены рулевые двигатели, система пожаротушения.

Ракета пролетела без замечаний 106,93 с до высоты 40 км, но за 7 с до расчетного времени разделения первой и второй ступеней произошло практически мгновенное разрушение насоса окислителя двигателя №4, которое привело к ликвидации ракеты.

Конец проекта

Итак, летные испытания «Н-1» закончились, по сути, провалом. Несмотря на то, что в различной стадии готовности находилось еще две ракеты, было принято решение о прекращении программы «Н-1». Основным мотивом стало то, что СССР фактически проиграл лунную гонку — и пилотируемый облет Луны и высадка на поверхность были к тому времени успешно выполнены американскими астронавтами. Руководство не видело иных применений для «Н-1», проект ТМК был отложен, а военные требовали развития программы долговременных орбитальных станций (проекты «Алмаз» и ТКС), для которых ракета такой размерности была не нужна.

В июне 1974 г. все работы по комплексу Н1-ЛЗ были прекращены. Имеющийся задел был уничтожен, затраты были списаны (в ценах 70-х годов затраты составили около 4 млрд. руб.).

Сравнение с аналогами

Единственным аналогом Н-1 была в то время американская «лунная» ракета Saturn-V Вернера фон Брауна.

| число ступеней | 3 | 3 |

| полезная нагрузка на околоземной орбите | 140 т | 90 т (100 т в форсированном варианте) |

| полезная нагрузка на окололунной орбите | 41 т | 31 т (34 т в форсированном варианте) |

| горючее | керосин и жидкий кислород на первой ступени, жидкий водород и жидкий кислород на второй и третьей | керосин и жидкий кислород |

| двигатели | первая ступень: 5 шт. F-1 вторая ступень: 5 шт. J-2 третья ступень: 1 шт. J-2 итого: 11 шт. |

первая ступень: 30 шт. НК-15 (НК-33) вторая ступень: 8 шт. НК-15В (НК-43) третья ступень: 4 шт. НК-31 (НК-21) итого: 42 шт. |

Проводя прямое сравнение Н-1 с Saturn-V сейчас, с высоты десятилетий, конечно, несложно заметить общую отсталость «королевского» проекта. Однако не стоит забывать и о тех условиях, в которых эти ракеты создавались. Лунная программа в США имела статус национального проекта, было создано НАСА, координировавшее все работы по ракете, кораблю, подготовке астронавтов и т.д. и имевшее практически неограниченное финансирование. Королев же вынужден был работать «в стол», фактически Н-1 была никому не нужной. Попытка догнать Америку в лунной гонке путем форсирования разработки Н-1 привела, в конечном итоге, к краху и советской лунной программы, и ракеты, изначально не предназначенной для «свалившихся» на нее задач.

Ссылки на источники

P.S. Не могу найти тематический блог для этой записи…

Источник: habr.com

Проект «Аэлита»

О полете к Марсу вновь заговорили в 1968–1969 годах. Лунная «гонка» была проиграна, и для восстановления потерянного престижа в Советском Союзе серьезно рассматривали возможность затеять марсианскую «гонку».

Инициатива исходила от академика Мстислава Келдыша, который на Совете главных конструкторов 27 января 1969 года заявил следующее (цитирую по книге Бориса Чертока «Ракеты и люди. Лунная гонка»):

«…Меня беспокоит, что у нас нет [..] ясной цели. Сегодня есть две задачи: высадка на Луну и полет к Марсу. Кроме этих двух задач ради науки и приоритета, никто ничего не называет. Первую задачу американцы в этом или следующем году решат. Это ясно. Что дальше? Я за Марс.

Нельзя делать такую сложную машину, как H1, ради самой машины и потом подыскивать для нее цель. 1973 год — хороший год для беспилотного полета тяжелого корабля к Марсу. Мы верим в носитель H1. Я не уверен в 95 тоннах, но 90 будем иметь с гарантией. Последние полеты «Союзов» доказали, что стыковка у нас в руках.

Мы можем в 1975 году осуществить запуск пилотируемого спутника Марса двумя носителями H1 со стыковкой на орбите. Если бы мы первыми узнали, есть ли жизнь на Марсе, это было бы величайшей научной сенсацией. С научной точки зрения Марс важнее Луны».

Итак, задача была сформулирована. В качестве носителя должна использоваться ракета «Н-1» (или «Н-1М»). На нее и ориентировались проектанты группы Константина Феоктистова, которому был поручен новый проект.

Основные параметры проекта экспедиции, известного впоследствии под романтическим названием «Аэлита», предполагались следующими: продолжительность полета — 630 дней; пребывание на околомарсианской орбите — 30 дней; пребывание на Марсе посадочного модуля с космонавтами — 5 дней.

Сам корабль, получивший рабочее название «Марсианский экспедиционный комплекс» («МЭК»), предполагалось создать на околоземной орбите путем автоматической стыковки двух беспилотных блоков массой примерно по 75 тонн, выводимых в космос модифицированным вариантом ракеты «Н-1М».

Первый блок — марсианский орбитальный комплекс («МОК») и марсианский посадочный комплекс («МПК»), второй — комплекс электроракетной двигательной установки с ядерным источником электроэнергии.

Конструкция марсианского корабля представляла собой удлиненную иглу с вынесенным для радиационной безопасности реактором и коническим тепловым радиатором. В отличие от проекта «ТМК-Э» на поверхность Марса садился один аппарат сегментально-конической формы с разворачивающимся лобовым щитом. Численность экипажа была уменьшена до четырех человек, а мощность ядерного реактора увеличена до 15 МВт.

Блок ЭРД с ядерным источником электроэнергии включал два «запараллеленных» реактора большой мощности, расположенных в крайней точке комплекса и экранированных от других систем теневой защитой и коническим баком с рабочим телом ЭРД (расплавленный литий). Между теневой защитой и баком по кольцу — электроплазменные движители (собственно ЭРД), выхлопные струи которых, бьющие под небольшим углом к образующей конуса бака, также служили своеобразным радиационным экраном от излучения реакторов.

Далее следует телескопический раздвижной двухсекционный радиатор-излучатель энергоустановки, в передней части которого имеется агрегат для стыковки с другим блоком, включающим «МОК» и «МПК». Здесь же расположены теневой экран для тепловой защиты обитаемых отсеков комплекса.

За ним — возвращаемый аппарат «МОК», который должен был входить в атмосферу Земли со скоростью, превышающей вторую космическую. Экипаж после длительного полета в невесомости мог плохо переносить перегрузки, потому разработчики при выборе рациональной формы спускаемого аппарата ориентировались на повышение аэродинамического качества. В частности, рассматривались типичная «фара» от «Союза», но увеличенного размера (диаметр — 4,35 метра, высота — 3,15 метра), «чечевица» диаметром 6 метров или клиновидное аэродинамическое тело. Далее шли отсеки комплекса «МОК». Они имели вертикальное построение в семь этажей: приборно-агрегатный, рабочий, лабораторный, биотехнический, жилой, салон и отсек двигателей ориентации.

Габариты «МЭК»: полная длина — 175 метров, максимальный диаметр — 4,1 метра, полная масса — 150 тонн.

После стыковки блоков предполагался медленный разгон корабля по постепенно раскручивающейся спирали. Как только «МЭК» выйдет из зоны радиационных поясов Земли следовало осуществить подсадку экипажа на комплекс с использованием кораблей типа «7К-Л1» («Зонд»), оснащенных средствами сближения и стыковки на высокой околоземной орбите и запускаемых на траекторию полета с помощью РН «Протон-К» с разгонными блоками «Д».

Предполагалось, что после окончания активного участка разгона Земля — Марс ЭРД выключаются, энергетическая установка переходит в режим «холостого хода» и комплекс в течение 150 суток совершает пассивный полет. Затем начинается второй активный участок полета к Марсу — торможение перед входом в сферу действия красной планеты (61 сутки) и полет по скручивающейся спирали для выхода на орбиту искусственного спутника Марса (24 суток).

Во время 30-суточного пребывания на околомарсианской орбите от комплекса отделяется «МПК», который совершает мягкую посадку на поверхность Марса.

«МПК» имел раскрываемый аэродинамический экран, снаружи которого крепился сбрасываемый навесной отсек для стыковки на орбите ИСЗ и торможения и схода «МПК» с орбиты Марса. «МПК» был оснащен посадочной ступенью с ЖРД, цилиндрическим жилым отсеком, соединенным с кабиной космонавтов посредством люка-лаза, а также двухступенчатым возвращаемым аппаратом «МПК» со сферической кабиной.

Выполнив исследования, экипаж загружается в возвращаемый аппарат «МПК», который выходит на орбиту Марса, осуществляет взаимный поиск, сближение и стыковку с «МОК». Космонавты переходят в жилые отсеки орбитального комплекса, а ненужный уже посадочный корабль сбрасывается.

Двигатели «МОК» включаются на режим разгона, который продолжается 17 суток в сфере действия Марса и еще 66 — вне его пределов. После длительного пассивного участка, когда траектория комплекса проходит на максимально близком расстоянии от Солнца (между Венерой и Меркурием), следует 17-суточный активный участок возврата, фактически это коррекция траектории с целью уменьшения длительности полета путем увеличения скорости. Далее снова идет пассивный участок, а за трое суток до полета к Земле ЭРД включаются вновь, уменьшая скорость комплекса. При входе в сферу действия Земли от «МЭК» отделяется спускаемый аппарат.

Время экспедиции не должно было превысить 630 дней.

Реализовать проект «Аэлита» не удалось. Он оказался похороненным вместе с лунной программой. Дело в том, что в 1974 году были прекращены работы по тяжелому носителю «Н-1», а вместе с ними закрылись и все проекты пилотируемых экспедиций к другим планетам. В этом есть своя логика: к чему строить планы, если реализовать их все равно невозможно…

Источник: arsenal-info.ru

Проект «Аэлита». Как мы чуть не полетели на Марс.

В середине сентября 1969 года в NASA был подготовлен закрытый доклад для президента и его окружения, озаглавленный «The Post-Apollo Space Program: Directions for the Future». («Космическая программа после Аполлона: директивы на будущее»)

В документе отмечалось, что программа «Аполлон» несомненно является высшим достижением пилотируемой космонавтики на текущий момент, но при этом она — лишь промежуточный этап по пути в дальний космос . Руководство NASA заверяло президента, что используя наработки лунной программы, они вполне способны осуществить такую экспедицию в течение 15 лет. Для этого президенту предлагалось принять экспедицию на Марс в качестве основной цели космической программы США на ближайшую перспективу. Так начиналась марсианская гонка в США.

В СССР тоже не отставали. Сразу после того, как стало понятно, что американцы опередили Советский Союз в лунной гонке и ловить там уже нечего, у отечественных учёных и конструкторов возникла дерзкая идея первыми совершить полёт на Марс. Проект получил кодовое название «Аэлита». Шёл 1969 год. Сразу три ведущих космических КБ приступили к разработке своих вариантов марсианской экспедиции.

В королёвском ОКБ-1, его приемником и новым генеральным конструктором В.П. Мишиным, было решено для этого доработать лунную ракету Н-1, увеличив его грузоподъёмность. Новый носитель должен был называться Н-1М, а ведущий конструктор кораблей «Восток», «Восход» и «Союз» К.П. Феоктистов приступил к проектированию корабля для марсианской экспедиции. Марсианский корабль получил условное название «Марсианский экспедиционный комплекс», сокращённо МЭК.

Параллельно с ОКБ-1 свою марсианскую программу начало разрабатывать и ОКБ В.Н. Челомея, взяв за основу свою раннюю, тоже лунную, ракету УР-700, которую предстояло модернизировать. В таком варианте ракета, получившая название УР-700М должна была представлять из себя монстра, способного выводить на орбиту ИСЗ до 250 тонн полезной нагрузки. При удачном стечении обстоятельств Челомей планировал уже в 1974 году отправить облётную экспедицию к Марсу, а затем уже и совершить полноценную экспедицию с посадкой на красную планету. Но возникшие технические трудности, а главное чудовищная стоимость проекта заставила отклонить его на начальной стадии проработки…

Тем временем для советской марсианской экспедиции были озвучены требования для разработчиков. Экипаж пилотируемого корабля должен был состоять из 6 человек, общая продолжительность полёта должна была составить 630 суток, из них один месяц корабль должен был провести на орбите спутника Марса, а спускаемая капсула с тремя космонавтами 5 дней на поверхности планеты.

Марсианский экспедиционный комплекс должен был состоять из нескольких блоков. В их числе орбитальный корабль, состоящий из жилого отсека для экипажа и отсека бортовых систем. Структурно это выглядело так – в начале располагался приборный отсек, следом шёл лабораторный и биотехнологический отсеки, затем жилой модуль, «кают-компания» и двигательный отсек.

Посадочная капсула должна была совершить аэродинамическое торможение в атмосфере Марса с помощью специального экрана и совершить мягкую посадку с помощью ракетных двигателей. Внутри самой капсулы размещались жилой отсек, шлюзовая камера. С наружи находилась стартовая платформа, с которой корабль должен был стартовать по завершению работы исследовательской группы на поверхности планеты.

Полёт к Марсу и обратно должен был обеспечить ядерный ракетный двигатель, разрабатываемый в СССР в 1966-1970 г.г. (проект РД-0410 «Иргит»). Для посадки на Землю предполагалось использовать модифицированный посадочный аппарат советского лунного корабля.

Проектировщики планировали, что корабль для марсианской экспедиции будет собран на орбите ИСЗ с помощью двух ракет Н-1М и будет весить около 150 тонн. Одна из ракет должна была доставить на орбиту собственно корабль, а вторая ядерную энергетическую установку, где они и должны были быть собраны в единое целое.

Старт должен был начаться в беспилотном режиме, а после того, как МЭК вышел за пределы радиационных поясов Земли, к нему должен был пристыковаться 2 лунных корабля 7К-Л1 с экипажами и дальше уже продолжить полёт с высокой околоземной орбиты к Марсу. По завершении 135 дневного основного этапа полёта двигатели переводились в режим торможения на 61 день, и затем по спиральной орбите в течение 24 суток марсианский корабль должен был выйти на низкую полярную орбиту искусственного спутника Марса.

По итогам конкурса задание на проект «Аэлита» получили КБ В.П. Мишина и М.К. Янгеля (ныне находится на Украине), было начато финансирование, но события развивались не самым благоприятным образом. Неудача с доработкой ракеты-носителя Н-1 привела к сворачиванию её дальнейших испытаний, а в 1976 году и вовсе к прекращению проекта её разработки.

Трудно сказать почему это произошло, по некоторым данным, ракета поглощала слишком много денег, а к тому моменту уже велась разработка другого направления в пилотируемой космонавтике больших орбитальных станций, а в 1973 году началась разработка многоразового КК «Буран» и такого объёма финансирования космических программ страна Советов не могла себе позволить. В итоге было принято решение отложить проект до лучших времён, когда будет создана ракета, способная выводить на орбиту грузы в сотню тонн. Как известно, такая ракета была создана в 80е годы, это РН «Энергия», но увы, конец 80х ознаменовался глобальными политическими потрясениями в мире, плоды которых мы пожинаем до сих пор и об экспедиции на Марс пришлось забыть.

А в отсутствии конкуренции наши вечные соперники тоже решили не торопиться и отложили полёт к Марсу в очень-очень долгий ящик, закрыв 2010 году программу «Созвездие» ( Constellation).

Очень интересный фильм о марсианском проекте С.П. Королёва

Сейчас в РФ разрабатывается ядерная энергетическая установка для полётов в дальний космос, работы вышли на финальную стадию испытаний. Посмотрим, может хоть на этот раз получится!

PS: С большей или меньшей степенью вероятности можно предположить что неожиданная смерть С.П. Королёва в 1966 г. в возрасте 59 лет самым отрицательным образом сказалась на советской космической программе. Заменивший его на должности генерального конструктора Мишин, не обладал ни энергией, ни пробивной способностью своего предшественника.

Источник: dzen.ru