В статье рассматриваются проблемы коррекционной работы, обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в век цифровых технологий. Сделан акцент на необходимости раннего выявления детей группы риска по РАС, раннем начале коррекции и социализации. В ходе исследования авторами был проведен анализ психологических особенностей детей с РАС, представлены главные клинические критерии аутизма по Л. Каннеру, рассмотрены подходы к психолого-педагогической коррекции детей с РАС. Основное внимание в статье уделено технологии TEACCH, предполагающей работу по таким функциональным сферам, как познавательная деятельность, речь, восприятие, имитация, моторика крупная и мелкая, координация глаз и рук, социальные отношения, а также самообслуживание детей с РАС; сформулированы этапы проведения коррекционно-образовательной работы, составленные с учетом особенностей содержания индивидуальной обучающей программы в рамках технологии TEACCH, проанализированы их основные преимущества, а также предъявляемые требования к проведению каждого из них, описаны этапы реализации дистанционного сопровождения на основе технологии ТЕАССН. По результатам исследования авторами сформулировано заключение о целесообразности использования педагогами-дефектологами представленной программы в процессе обучения и воспитания категории детей с РАС.

Что такое аутизм? Часть 1. (Признаки аутизма. Аутизм симптомы. Диагностика аутизма.)

коррекционно-педагогическое сопровождение

расстройства аутистического спектра

ТЕАССН-технология

дети дошкольного возраста с РАС

дистанционное сопровождение

индивидуальная обучающая программа

1. Горина Е.Н., Стецюра Н.И. Арт-терапевтические технологии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра // Auditorium. 2019. № 2. 12–18.

2. Гальерс Н. Особенности организации проведения диагностики дошкольников с РАС. [Электронный ресурс]. URL: https://www.maam.ru/detskijsad/-osobenosti-organizaci-provedenija-diagnostiki-doshkolnikov-s-ras.html (дата обращения: 19.11.2022).

3. Гришина А. Teacch методика работы с «особыми» детьми. [Электронный ресурс]. URL: https://www.maam.ru/detskijsad/teacch-metodika-raboty-s-osobymi-detmi.html (дата обращения: 19.11.2022).

4. Любавина Т.А. Суть ТЕАССН технологии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.art-talant.org/publikacii/16647-suty-teassn-tehnologii (дата обращения: 17.11.2022).

5. Серякова О.И. Современные подходы к проблеме аутизма, его дифференциальной диагностике и коррекции // Северо-Кавказский психологический вестник. 2011. № 4. С. 38–41.

6. Мальтинская Н.А. История развития учения об аутизме // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. № 11. С. 1–9.

7. Шипицына Л.М. Детский аутизм: хрестоматия. СПб.: Международный университет семьи и ребенка им Р. Валленберга, 2017. 254 с.

8. Карякин Н.Н. Описание психолого-педагогических методик с доказанной эффективностью, рекомендуемых для оказания помощи детям с РАС. [Электронный ресурс]. URL: https://td52.ru/parent_of_child/tehnologii-i-metodiki-raboty/kompleksnaya-programma-teacch-treatment-and-education-of-autistic-and.html (дата обращения: 19.11.2022).

Макс пошёл в 1й класс! РАС, аутизм, выбор школы, ПМПК, программа 8.2.

Расстройство аутистического спектра (РАС) является «болезнью цивилизации», и его ранняя диагностика и коррекция считаются наиболее актуальной проблемой нашего времени. По оценкам ВОЗ на 2021 г., один ребенок из 160 детей имеет какое-либо расстройство аутистического спектра. Это усредненная оценка, которая существенно варьируется в разных исследованиях. Стремительный рост числа детей с РАС отмечается в большинстве стран по всему миру.

В ситуациях с РАС очень важна ранняя помощь. При раннем выявлении детей группы риска по РАС и раннем начале коррекции и социализации до 60 % детей имеют возможность «выхода» в высокофункциональное состояние, которое подразумевает собой возможность полноценной жизни в социуме. При отсутствии ранней диагностики и коррекции РАС чаще всего становится инвалидизирующим расстройством на протяжении всей жизни.

Современные исследования в области работы с детьми с РАС показывают, что если имеет место раннее коррекционное вмешательство, то это может помочь детям с признаками РАС добиться значительного улучшения своих способностей. Полностью избавиться от данного нарушения невозможно, но симптомы можно скорректировать: научить ребенка общаться, учиться. В ситуациях, когда правильный диагноз поставлен до 2 лет, шансы на нормальную жизнь заметно увеличиваются (у ребенка появится возможность ходить в обычный детский сад и школу, поступить в университет, работать). А если опоздать с постановкой верного диагноза, человек будет нуждаться в специальном уходе всю жизнь.

Проблема исследования состоит в том, что развитие по TEACCH (Treatment Education of Autistic Childrenand Children with relative Handicap – программа, позволяющая обучать детей с РАС и детей с особыми потребностями) может быть крайне эффективным только при совместной, одновременной реализации и технологии TEACCH с психотерапевтической работой внутри семьи ребенка с РАС. Причем основу этой специфической работы составляют регулярные занятия с семейным психотерапевтом всех членов семьи, работы над преобразованием самой системы семьи. Тогда для ребенка открываются практически безграничные возможности, позволяющие наилучшим способом подготовить его к условиям длительного нахождения в социальных государственных заведениях. На территории Российской Федерации применяется именно эта система. В таком случае на первый план выходит технология ТЕАССН как средство коррекционно-педагогического сопровождения детей с РАС.

Наибольший вклад в исследование проблемы технологии ТЕАССН как средства коррекционно-педагогического сопровождения детей с РАС внесли такие психологи, как Е.Н. Горина [1], Н. Гальерс [2], А. Гришина [3], Т.А. Любавина [4].

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность технологии ТЕАССН как средства коррекционно-педагогического сопровождения детей с РАС.

Материалы и методы исследования

В исследовании использованы материалы:

1) исследования психологических особенностей детей с расстройствами аутичного спектра;

2) представление технологии TEACCH как средства сопровождения детей с РАС.

Применены следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы; обобщение опыта специалистов-практиков; методы первичной статистической обработки результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

Нужно отметить, что РАС – сложное нарушение развития, характерной особенностью которого является искажение протекания различных психических процессов; наиболее ярко данная особенность заметна в когнитивной и психосоциальной сферах. Помимо этого, симптомами РАС являются: избегание контактов с людьми, замкнутость, неадекватные сенсорные реакции, стереотипность.

При этом нарушены реакции на слуховые и иногда на зрительные раздражители, искаженно понимается речь. Кроме того, характерны задержки в развитии речи: эхолалия, путаница местоимений, незрелость грамматических систем. Также ребенок не может использовать абстрактные термины [5]. Как правило, для детей с РАС характерно также неадекватное применение устной речи, языка жестов.

Трудности в социальных взаимоотношениях больше всего проявляются в раннем возрасте – от 2,5 до 5 лет. Дети не хотят участвовать в играх на детской площадке, не понимают, как правильно взаимодействовать со сверстниками. Участие в групповых мероприятиях, например утреннике в детском саду, спортивных играх, вызывает приступ агрессии из-за сенсорных проблем.

Примечательно, что РАС никогда не развивается у детей старше 5 лет, поэтому со старшего дошкольного возраста нужно думать о появлении у ребенка с отклонениями в поведении прочих психических отклонений, например шизофрении.

По последним данным около 1 % взрослого населения имеет диагноз РАС. Большее внимание по-прежнему сосредоточено на детском варианте РАС, в основном у младенцев и детей дошкольного возраста.

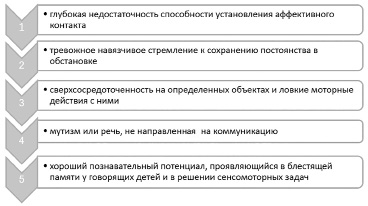

Обратимся к истории, когда еще в 1943 г. Л. Каннер определил пять главных клинических критериев детского аутизма (рисунок) [6].

В последующие годы эти критерии претерпели значительное развитие и уточнение. Так, впоследствии добавилось утверждение о том, что у аутичного ребенка низкий интеллектуальный уровень, также присутствуют расстройства речи, проявление которых у ребенка желательно диагностировать не позднее 30 месяцев.

Клинические критерии синдрома детского аутизма по Л. Каннеру

Психолого-педагогическая коррекция заболевания РАС у детей отличается многообразием подходов. Так, в Норвегии, Южной Корее, Японии, Германии, а также некоторых арабских странах при коррекции расстройств аутистического спектра преобладающим ориентиром становится оперантное обучение и (или) технология TEACCH [7].

Так называемая поведенческая терапия, оперантное обучение, основывается на создании внешних условий, нацеленных на формирование необходимого поведения ребенка в различных ситуациях и аспектах – игровом, социально-бытовом, речевом и др. ТЕАССН-технология изначально была создана Э. Шоплером, Р. Райхлером, Г. Месибовым. Ее целью было создать ребенку возможность адаптации к реальной жизни в заранее подготовленных условиях с опорой на визуализацию и посредством решения задач развития невербальной коммуникации. Что касается психологической работы, то она должна проходить в тесной взаимосвязи с родителями: родителям предоставляются детальные рекомендации по организации осмысленного взаимодействия с ребенком, они постоянно меняются и усложняются в зависимости от уровня развития эмоциональной сферы, динамики [7].

Технология ТЕАССН предполагает работу по девяти функциональным сферам: это и имитация, работа, направленная на развитие моторики – как мелкой, так и крупной, координация работы глаз и рук, речевая, познавательная деятельность, восприятие и, конечно же, самообслуживание и социальные отношения.

В данной технологии присутствует определенный ритуализм и упорядоченность действий, что обеспечивается путем создания для ребенка комфортной окружающей среды за счет исключения опасных и раздражающих ребенка предметов, а также строгой последовательности его действий, создания так называемой «упорядоченной окружающей среды».

Некоторые действия ребенок усваивает до автоматизма с помощью многочисленного повторения, при этом в работе возможно применение карточек-подсказок [8].

При реализации технологии TEACCH жизнь ребенка с РАС становится намного беднее, из нее «исчезают краски»: это необходимо для создания комфортной среды. Например, если ребенок не одобряет тот или иной цвет – в месте, где он проживает, не будет объектов данного цвета. Если ребенок считает, что один из родителей должен носить только какие-либо определенные вещи, иметь определенную прическу – родитель будет обязан поддерживать неизменчивость этого мира, вне зависимости от своих личных предпочтений.

Если у ребенка сложные сочетанные заболевания и патологии и родители планируют передачу ребенка для постоянного нахождения в социальное учреждение, то использование технологии TEACCH в этом случае будет способствовать лучшей адаптации ребенка к новым условиям, значительно облегчит его нахождение в подобных государственных учреждениях. Н. Гальерс отмечает, что ребенок станет более послушным, исполнительным и предсказуемым в поступках [2].

При психотерапевтической работе с семьей развитие по TEACCH будет также эффективным. Здесь возможна организация дистанционной работы. Дистанционное сопровождение имеет много положительных сторон. Так, технология TEACCH позволяет добиться результата даже при работе в онлайн-формате. Осуществление дистанционного сопровождения ребенка с РАС и его семьи на основе технологии ТЕАССН включает следующие этапы.

1. Диагностика, необходимая для определения типа обучения, актуальных потребностей развития сильных сторон. Чтобы выявить у ребенка имеющиеся навыки и недостатки, требуется изучить различные функциональные области. Именно поэтому опорой психолого-педагогического обследования должно являться разнообразие современных методов [3].

На первом этапе особое значение занимает сбор полной информации, это и данные из медицинского анамнеза, особенности внутриутробного периода, родов и раннего развития, сведения о ранее проводимой коррекционно-педагогической работе с ребенком, его поведении дома и на улице, реакциях на незнакомые ситуации, описание его навыков самообслуживания.

Далее проводится анализ полученной информации по следующим направлениям:

1) доминирующий тип регуляции поведения дома;

2) степень психической активности и общий фон настроения;

3) специфика самостоятельной игры;

4) коммуникативные способности и возможности;

5) уровень сформированности основных бытовых навыков;

6) наличие или отсутствие поведенческих проблем.

Проведение диагностики ребенка с РАС определено спецификой нарушения, поэтому оно проводится длительное время, поэтапно и комплексно с применением материалов, которые смогут поддерживать интерес ребенка к диагностическим занятиям.

2. Определение индивидуальной обучающей программы в рамках технологии TEACCH. Основу данной программы обучения составляет стратегия развития, из которой вытекают краткосрочные и долгосрочные цели обучения. Индивидуальная обучающая программа в рамках технологии TEACCH включает в себя тренировочные задания, дидактические игры и упражнения, которые ориентированы на систематическую отработку отдельных элементов социально-бытовых навыков, академических знаний. При этом будет уместно установить у ребенка с РАС ассоциативные связи между собственными действиями и их последствиями, результатами. Подбор упражнений и заданий обусловлен необходимостью коррекции той или иной функциональной сферы ребенка с РАС.

3. Реализация индивидуальной обучающей программы в рамках технологии TEACCH требует соблюдения определенных правил. В первую очередь это наличие визуальных расписаний, которые помогут ребенку понять четкую последовательность действий и событий. Для младших школьников с РАС допустимо использовать три вида визуального расписания: предметное (если ребенок не хочет поддерживать вербальный контакт или не желает, не умеет говорить) на основе ассоциаций предметов и выполнения определенных действий; визуальное; письменное, сопровождаемое картинками, если ребенок умеет читать. Все задания и упражнения также должны сопровождаться визуальным сопровождением, пояснением. Для этого разрабатывается система так называемой презентации задания, включающая в себя визуальную инструкцию и организацию.

В начале непосредственной работы дефектолога (тьютора) с ребенком в дистанционном режиме осуществляется отработка элементарных социально-коммуникативных навыков: совместное внимание, установление зрительного контакта, навыки простейшей имитации, выполнение предложенных дефектологом действий, несложных инструкций.

Для детей с более высоким уровнем развития и менее выраженными расстройствами аутистического спектра объем развиваемых способностей значительно шире. При дистанционном сопровождении проводится работа по формированию: обширной группы коммуникативных, диалоговых навыков, способностей к общей онлайн-игре, понимания эмоций, когнитивных навыков.

Принципиальным является обеспечение своевременного перехода от индивидуальной работы в формате «педагог – ребенок» к работе в мини-группе в дистанционном режиме [2].

4. Консультирование родителей по всем аспектам индивидуальной обучающей программы в рамках технологии TEACCH с целью ее качественной реализации дома. Родители должны принимать активное участие в процессе реализации индивидуальной обучающей программы ребенка с РАС и отслеживать динамику его развития. Главными задачами данного этапа становятся обучение родителей правильным стратегиям развития ребенка дома и объяснение содержания, целей индивидуальной обучающей программы в рамках технологии TEACCH.

Родители принимают активное участие в дистанционном сопровождении, поэтому представляются перед ребенком в новой роли, как «учителя», из-за чего у них возникает необходимость в приобретении новых знаний о выстраивании взаимоотношений с ребенком, способах преодоления конфликтного поведения, создания учебного поведения в домашних условиях, а также способах мотивации ребенка к учебной деятельности.

5. Постоянное отслеживание результатов, модернизация индивидуальной обучающей программы. Диагностика должна быть плановой: ее следует проводить каждые 6 месяцев. Благодаря количественному и качественному анализу изучается степень освоения индивидуальной обучающей программы в рамках технологии TEACCH.

Заключение

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии при всей их необходимости и значимости, не должны вытеснять прямое, живое общение с ребенком с РАС, иначе это спровоцирует еще больший уход ребенка «в себя». Поэтому дистанционное сопровождение семьи и ребенка с РАС на основе технологии ТЕАССН может выступать одним из элементов коррекционно-образовательного маршрута и не должно исключать ребенка из детского коллектива, в котором он приобретает и осваивает социально-положительные стереотипы поведения, развивает и тренирует социально-ориентированные навыки поведения и общения.

Источник: top-technologies.ru

Оценка и формирование жизненных компетенций у детей с РАС в условиях инклюзии при помощи методов прикладного анализа поведения

Формирование жизненных компетенций у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) — основа процесса их социальной адаптации, важнейший фактор успешного включения в инклюзивное образование. В настоящем исследовании изучались жизненные компетенции младших школьников с РАС и проверялась эффективность методов их формирования на основе прикладного анализа поведения (ПАП).

Работа по диагностике и формированию жизненных компетенций проводилась в период с 2018 по 2021 годы. В исследовании участвовали 15 учащихся с РАС 2007—2009 годов рождения. Была проведена диагностика уровня развития навыков с помощью Методики оценки базовых речевых и учебных навыков ABBLS-R.

Определен круг навыков, необходимых детям с РАС при обучении в условиях инклюзии: групповые навыки, сотрудничество, навыки следования расписанию, самообслуживания. Исследовалась эффективность поощрений.

Результаты подтвердили специфические ограничения у учащихся с РАС: сложности установления зрительного контакта, неумение подстраивать свое поведение к поведению сверстников, неадекватные реакции на прикосновения, приветствия и т.п. Подтверждена значимость методов и приемов прикладного анализа поведения, усиливающих эффективность формирования жизненных компетенций: спонтанное обучение; пошаговое обучение; шейпинг; обучение дискретными пробами (DTT).

Также в работе использовались приемы визуальной поддержки и метод социальных историй. В ходе апробации у школьников было зафиксировано повышение уровня сформированности жизненных компетенций: например, число детей с низким уровнем развития групповых навыков уменьшилось с 67% (в 2018 г.) до 33% (в 2021 г).

Число достигших среднего уровня в развитии групповых навыков увеличилось с 33% до 47%. Достаточного уровня достигли 3 человека. На этапе констатирующего эксперимента детей с достаточным уровнем не было. Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности использования методов прикладного анализа поведения при формировании жизненных компетенций у учащихся с РАС в условиях инклюзии.

Общая информация

Тип материала: научная статья

Благодарности. Автор благодарит за помощь в сборе данных для исследования благотворительный фонд «Искусство быть рядом»

Получена: 21.06.2022

Принята в печать: 07.11.2022

Для цитаты: Чижова Ю.В. Оценка и формирование жизненных компетенций у детей с РАС в условиях инклюзии при помощи методов прикладного анализа поведения // Аутизм и нарушения развития. 2022. Том 20. № 4. С. 59–68. DOI: 10.17759/autdd.2022200406

Копировать для цитаты

Полный текст

Введение

Процесс инклюзии становится важнейшим фактором реформирования системы специального образования. Успешность инклюзивного образования зависит от того, насколько учитываются особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и с расстройствами аутистического спектра (РАС) [6; 8; 10; 11], насколько грамотно созданы специальные педагогические условия в школе.

В настоящее время выбор образовательной траектории для таких детей определяется уровнем их интеллектуального развития. Однако на практике недостаточно ориентироваться только на уровень интеллекта. Проблемы детей с РАС отражаются и в коммуникации, и в социальном поведении.

Поэтому наиболее значимым направлением в создании условий для социальной адаптации детей с аутизмом, помимо академических знаний, умений и навыков, является формирование жизненных компетенций (ЖК) как основы социальной успешности, важнейшего фактора эффективного обучения [4; 5; 7; 12;16]. За рубежом и в России при обучении детей с нарушениями в развитии все чаще применяется прикладной анализ поведения (ПАП), помогающий не только эффективно формировать жизненные компетенции, которые необходимы в повседневной жизни, но и академические навыки [1; 13;15; 17; 20]. Этим фактом вызвана необходимость дальнейшей разработки метода прикладного анализа поведения и оценка его возможностей при формировании жизненных компетенций у детей с РАС.

Целью исследования явилось определение методов и приемов формирования жизненных компетенций, необходимых младшим школьникам с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзивного образования. Работа по формированию навыков ЖК и по оценке эффективности методов формирования этих навыков на основе прикладного анализа поведения (ПАП) проводилась в период с 2018 по 2021 г.

Этапы исследования

Работа проводилась в три этапа:

- Изучение психолого-педагогических исследований на данную тему и подбор диагностического инструментария.

- Проведение опытно-экспериментальной работы в двух ресурсных классах на базе московских школ № 1514 и № 1536 на протяжении трех учебных лет (с 1 по 3 классы).

- Анализ и сравнение результатов, обобщение полученных данных.

В практике сопровождения детей с РАС наиболее распространенными являются такие методы и подходы как эмоционально-смысловой подход; метод структурированного обучения ТЕАССН; прикладной анализ поведения (ABA или ПАП); метод сенсорной инте-грации, метод Floortime и другие [3; 9; 18; 19].

Наиболее разработанным является метод прикладного анализа поведения. В рамках прикладного анализа поведения коррекционная работа основана на многоаспектной диагностике. Такие достоинства метода прикладного анализа поведения как методическая четкость, возможность достижения высокой степени индивидуализации коррекционной работы применительно к особенностям конкретного ребенка, хорошая эффективность, а главное — ориентация на целенаправленное формирование компетенций, которые способствуют социальной адаптации, — делают возможным его использование в практике формирования жизненных компетенций у детей с РАС, обучающихся в условиях инклюзии.

Констатирующий эксперимент

В московских школах № 1514 и № 1536 был проведен констатирующий эксперимент. Благотворительный фонд «Искусство быть рядом» в рамках проекта «Учат в школе. Инклюзия на вырост» организовал в школах ресурсные классы для детей с РАС. Наполняемость ресурсного класса школы № 1536 — 8 учеников, в ресурсном классе школы № 1514 — 7 учеников; все дети 2007-2009 годов рождения.

Всего 15 учащих-ся, из которых 7 девочек и 8 мальчиков. Средний воз-раст начала обучения у всех детей — 8 лет. В выписках из медицинских карт, протоколов Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г. Москвы (ЦПМПК) и психолого-педагогических комиссий (ППк) школ указано, что первоначальный диагноз аутизм у всех учащихся был осложнен выраженными нарушениями интеллекта, системным недоразвитием речи различной степени (у 2-х детей — мутизм, у 13-ти — ОНР 1—3 уровня), отмечались индивидуальные проблемы со здоровьем (целиакия, кифоз грудного отдела позвоночника, астигматизм и пр.). Всем участникам исследования ЦПМПК рекомендовала обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (АООП НОО РАС), вариант 8.3. Дети были зачислены в общеобразовательные классы, а в ресурсном классе получали поддержку в соответствии со своими образовательными потребностями, причем интенсивность поддержки определялась для каждого участника индивидуально, с учетом потребностей и наличия и форм нежелательного поведения.

Участники исследования более половины времени проводят в ресурсном классе. Их программа по основным предметам (математика, русский язык, окружающий мир, чтение) в корне отличается от программы сверстников общеобразовательного класса. Учитель ресурсного класса индивидуально адаптирует программу в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. Большинство академических навыков учащиеся осваивают на фронтальных занятиях с учителем ресурсного класса и на индивидуальных занятиях с тьютором. Важно отметить, что уроки физкультуры, музыки, технологии и дополнительные занятия во внеурочной деятельности проходят в общеобразовательном классе в сопровождении тьютора.

На каждого учащегося ресурсного класса составляется индивидуальная программа развития, помимо АООП НОО РАС, вариант 8.3. [14].

Для преодоления основных дефицитов и барьеров у детей с РАС, обучающихся в ресурсных классах, применяется прикладной анализ поведения, что обусловлено тем, что:

- классы организованы группой родителей, чьи дети с РАС уже получали поведенческую терапию;

- ученики ресурсных классов имеют трудности понимания обращенной речи, проблемное поведение, низкую социальную мотивацию, трудности социального взаимодействия со сверстниками и учителями, трудности при обобщении знаний и навыков и пр.

Для оценки состояния различных социальных навыков у детей с РАС в рамках прикладного анализа поведения разработан диагностический инструментарий — Методика оценки базовых речевых и учебных навыков (ABLLS-R) [21,22]. Применение данной методики обеспечивает детальную оценку навыков и жизненных компетенций, результаты учитываются при составлении коррекционной программы, для этого проводятся повторная диагностика и мониторинг эффективности обучения.

Каждому ребенку с РАС в индивидуальной программе развития в соответствии с положениями прикладного анализа поведения был определен круг навыков, которые необходимы в самостоятельной жизни и наиболее важны при обучении в школе в условиях инклюзии. К ним относятся: социальные навыки, навыки работы в группе, навыки следования расписанию, навыки самообслуживания. Определялась также и эффективность поощрений.

В области групповых навыков, по методике ABBLS-R, тестируются 12 важных параметров (сидеть, соблюдая нормы поведения в маленькой или большой группе; следить за учителем; поднять руку, чтобы ответить на вопрос, и т.д.). Полученные данные позволяют определить: может ли ребенок с РАС посещать уроки в общеобразовательном классе, или формат индивидуальных занятий на данный момент более предпочтителен; способен ли воспринимать фронтальные инструкции, или этому навыку нужно обучить; способен ли получать новые знания и навыки в формате группового занятия, и т.п.

В области сотрудничества и эффективности поощрений исследуются 19 навыков (навык взаимодействия с учителем или тьютором, с разными тьюторами; является ли стимулом успешное выполнение задания, и т.п.) Исследование эффективности поощрений позволяет определить, какие занятия, предметы, используемые для подкрепления, являются для ребенка мотивирующими, и насколько такое подкрепление влияет на успешность выполнения заданий учителя/ тьютора, на адекватность поведения ребенка.

Важной жизненной компетенцией является способность социального взаимодействия, поэтому мы исследовали 34 составляющих этого навыка. К ним относятся: адекватное поведение рядом со сверстниками, братьями и сестрами; адекватный ответ на дружеские прикосновения сверстников, братьев и сестер; зрительный контакт со сверстником для начала социального взаимодействия и другие.

Для полноценного включения в школьную среду детей с РАС необходимы жизненные компетенции, связанные со следованием расписанию. Оценивались 10 навыков: следовать учебному распорядку; самостоятельно выполнять учебную деятельность; сидеть и спокойно ждать перехода к другой деятельности; завершить задание и отдать работу учителю; отложить материалы и другие.

Для самостоятельного, независимого, функционирования в школьной среде учащийся с РАС должен освоить навыки самообслуживания: одевание, прием пищи, пользование туалетом.

Данные о состоянии навыков, входящих в жизненные компетенции, собираются путем наблюдения за учащимся в определенных ситуациях; опроса родителей, педагогов; путем предъявления заданий, сгруппированных по пяти вышеназванным областям.

За основу была взята система балльной оценки ABLLS-R. Критерии оценки отражают правильность выполнения задания: принятие и понимание инструкции, принятие и использование помощи, способность исправления ошибок: 2 балла ставятся в том случае, если навык сформирован, демонстрируется регулярно и успешно в повседневных ситуациях; 1 балл ставится в том случае, если навык сформирован частично, действие совершается редко, эпизодически; 0 баллов ставится, если навык не сформирован, и действия не совершаются практически никогда.

Исходя из критериев оценки навыков, мы выделили три уровня овладения ими: достаточный, средний, низкий (см. табл.).

Как показали результаты диагностики, у детей с РАС сложнее всего дело обстоит с социальными и групповыми навыками. Недостатки сформированности социальных навыков проявляются в сложностях адекватного поведения при взаимодействии со сверстниками. Детям с РАС трудно стоять рядом со сверстником, не кричать или не убегать.

Они не умеют корректировать свое поведение, наблюдая за поведением сверстников, неадекватно реагируют на дружеское прикосновение, приветствие, испытывают сложности установления зрительного контакта. Достаточный уровень не отмечен ни у одного участника, средний уровень продемонстрировали 13% (2 человека), низкий — 87% (13 человек) (рис. 1).

Недостатки сформированности групповых навыков в большей степени проявляются в неумении сидеть во время обучения в большой группе, соблюдая нормы поведения, к которым относятся способность не мешать другим, например, не издавать ненужных звуков, не толкаться. Дети с РАС не ориентируются на одноклассников, не слушают их ответы; не могут выполнять групповые инструкции; не способны получать новые знания при групповом обучении. Достаточный уровень не продемонстрировал ни один участник, средний уровень показали 33% (5 человек), низкий уровень отмечен у 67% (10 человек) Соответствующие данные представлены на рисунке 1.

Немного лучше обстоит дело с состоянием навыков следования расписанию и навыков сотрудничества. Так, недостатки сформированности навыков следования расписанию проявляются в трудностях самостоятельного соблюдения правил и распорядка во время учебы, самостоятельного выполнения знакомой учебной деятельности, в сложностях спокойного перехода от одного занятия к другому. Достаточный уровень отмечен у 13% (2 участников), средний — у 47% (7 участников) и низкий уровень показали 40% (6 человек). Данные отображены в рис. 1.

Таблица Уровни овладения навыками

Навыки

Достаточный уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Оценка групповых навыков

Источник: psyjournals.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Статья посвящена вопросам обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Рассматриваются формы, приемы и методы установления эмоционального контакта и вовлечения аутичных детей в совместную деятельность. Статья может быть полезна дефектологам, психологам и логопедам.

Ключевые слова:

Расстройства аутистического спектра, установления эмоционального контакта, эхолалии.

У большинства детей, которые обучаются в классах ССД (сложная структура дефекта), наблюдаются расстройства аутистического спектра. Если рассматривать классификацию раннего детского аутизма (далее РДА) (по К.С.Лебединской и О.С.Никольской) — это дети самой сложной 1 группы.

Главная задача специалистов — вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную деятельность. С этой целью нужно применять в работе с аутичными детьми специфические формы, приемы и методы.

Важным при обучении ребёнка с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) является установление эмоционального контакта. Это требует от специалистов тщательной подготовки, терпения, гибкости и интуиции. Изначально мы работаем в тесном контакте с родителями: изучаем привычки детей, манеру общения родителей с детьми, режимные моменты и т.д.

Вместе с ними мы определяем предметы или деятельность, которые вызывают у ребенка интерес. Это могут быть компьютерные игры, лепка из пластилина и даже любимые блюда. Далее используем эти сведения на своих занятиях как стимул для совместной деятельности или поощрение за выполненное задание, что дает возможность в дальнейшем продуктивно строить взаимоотношения с ребенком.

Так как у детей с РАС наблюдаются эхолалии (повторение слов, фраз) и эхопраксии (повторение действий), в работе мы применяем специфические формы, приемы и методы. Одной из таких форм являются интегрированные (совместные) занятия специалистов, например, учитель-логопед и учитель — олигофренопедагог.

На занятиях воздействуем как на фронтальные, так и периферические зоны восприятия. Один специалист находится перед ребенком (во фронтальной зоне) и ведет занятие, а второй специалист – в периферической зоне, оказывает все виды помощи. Сначала говорит за ребенка, затем – помощь осуществляется частично (начало фразы, начало действия). Постепенное уменьшение помощи взрослого дает возможность ребенку в дальнейшем выполнять эти действия самостоятельно. В ходе систематической работы мы отметили, что фронтальная зона восприятия ребенка становится более активной.

Для улучшения коммуникативных возможностей используются средства альтернативной коммуникации, при которой осуществляется переход от реального предмета к фотографии этого предмета, затем к цветному изображению и к черно — белому изображению (схеме).

Также в работе с данной категорией детей используется расписание — изображения и слова, которые направляют ребёнка к выполнению последовательности действий на занятии. Расписание представляет собой альбом, в который включены фотографии заданий, расположенные в последовательности, соответствующей структуре занятия. Обязательным условием использования расписания мы считаем включение поощрения (стимула), который ребёнок получает в итоге работы.

С помощью пиктограмм и расписания происходит активизация общения детей, закрепляются представления о времени, характере деятельности, что способствует общей организации, развитию речи, других функций психической деятельности.

При коррекции эхолаличной речи учитель должен четко продумывать инструкцию и повторять ее не более 2-х раз. Объяснять следует спокойным, ровным тоном, чтобы излишняя эмоциональность не мешала, не отвлекала ребенка от подачи основного материала.

Задания должны иметь четкую цель, методы, и динамично сменять друг друга. Все задания предлагаются в игровой форме. Увеличение сложности заданий происходит по мере усвоения материала.

При двигательных аутостимуляциях (повторяющиеся движения) мы подстраиваемся под ребенка, используя рифмованные физминутки. Тем самым замещая стереотипные движения целенаправленными.

Так как дети с РАС стремятся к относительному постоянству, занятия имеют чёткую структуру.

Примерная структура занятия

1. Организационный момент

— настрой на работу — использование предметов, привлекающих внимание ребёнка (звучащие предметы, световые эффекты).

— фиксирование взгляда на лице педагога, сидящем напротив; на движущемся предмете.

— развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение окружающих.

2. Сообщение темы занятия через расписание

Задачи этапа: нацеливание ребёнка на последовательность заданий расписания, формирование стимула (предметы, вызывающие у ребёнка интерес: игры, любимые блюда и т.д.).

3. Основная часть

— развитие понимания речи (на бытовых обобщённых понятиях);

— развитие понимания обращённой речи и простейших инструкций;

— развитие зрительного восприятия: соотнесение предметов с картинкой, предмета с пиктограммой, нахождение одинаковых картинок;

— развитие возможности активно пользоваться речью (отражённо, с опорой на образец);

— развитие умения соотносить речевой образец с действием;

— формирование обобщённых понятий в пассивной речи.

4. Физминутка

— развитие общей моторики (подбор действий и упражнений с учётом физического развития ребёнка);

— развитие умения соотносить речь с действием;

— развитие целенаправленности движений;

— развитие мотивации с помощью предметов — стимулов.

— снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической паузы.

5. Упражнение на развитие мелкой моторики

— развитие умения соотносить речь и движения (с помощью рифмованных стихов, соответствующих лексической теме);

— развитие пальчиковой моторики.

6. Штриховка, обводка, раскрашивание

— развитие зрительно-моторной координации;

— развитие зрительного восприятия (узнавание схематичного изображения и соотнесение его с предметом и названием (словом);

— формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина);

— закрепление обобщённого понятия.

7. Закрепление изученного материала (предъявление стимула, соответствующего лексической теме).

— развитие мимики (мимические упражнения);

— развитие артикуляционного аппарата;

— развития восприятия вкусовых качеств, запахов;

— развитие тактильно-двигательного восприятия (действия с разнофактурными материалами);

— развитие мотивации и волевой регуляции;

— установление тесного эмоционального контакта с педагогом.

8. Подведение итога занятия с целью получения обратной связи от обучающихся, которая предполагает эмоциональную и познавательную оценку приобретённых знаний, умений и навыков.

Интегрированные занятия направлены на создание благоприятного климата, для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим людям, создание ситуаций, позволяющих ребёнку проявить и развить свои способности, дальнейшее обогащение и совершенствование речевых средств общения.

В процессе работы творческой группы была разработана программа для детей с РАС. Уровень усвоения программы у каждого ребенка с РАС разный, спрогнозировать динамику развития у детей этой категории очень сложно. Обязательное условие положительной динами мы считаем — многократное повторения речевого материала. Поэтому программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне с усложнением речевого материала.

Подводя, итоги я хочу сделать вывод: при правильно организованной среде обучения мы получаем положительные результаты развития, обучения и воспитания детей, страдающих аутизмом. Коррекционная работа с аутичными детьми требует от специалистов не только терпения, но и понимания природы этого нарушения, проводится совместно с родителями по одной программе.

Литература

- Лебединская К.С., Никольская О.С. «Диагностика раннего детского аутизма» М.: Просвещение, 1991.

- Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. «Аутичный ребенок: пути помощи». М., 1997.

- Шипицина Л.М. «Детский аутизм» Хрестоматия. СПб. «Дидактика Плюс», 2001.

- Морозов С.А., «Детский аутизм и основы его коррекции (материалы к спецкурсу)».М.: Изд-во «СигналЪ», 2002

- Карвасарская И.Б., «В стороне. Из опыта работы с аутичными детьми» М. «Теревинф», 2003.

- Линн.И.МакКланнахан, Патрисия Крантц. «Расписания для детей с аутизмом».Обучение самостоятельному поведению. / Пер. с англ. О Чикурова, С. Морозовой. М.: Изд-во «СигналЪ», 2003.

- Нуриева Л. Г.«Развитие речи у аутичных детей» / Издательство: Теревинф, 2003 г.

- Шпицберг И. Л. «Коридор с прозрачными стенами» Школьный психолог (№20-2010г.) – М., 2010.

- Янушко Е. А. «Игры с аутичным ребенком»Теревинф, 2007.

Источник: kiro-karelia.ru