Созданная для выжимания ради прибыли всех соков из рабочих на японских автозаводах система Пять «S» уже применяется и в российских поликлиниках.

Название системы происходит от 5 японских слов, которые начинаются с буквы S :

1. Сэири (сортировка). Разделение вещей на нужные и ненужные, в последствии избавление от последних.

2. Сэитон (соблюдение порядка). Рациональное расположение и хранение вещей на рабочем месте, что позволяет быстро и просто их найти и использовать.

4. Сэикэцу (стандартизация). Предполагает закрепление правил содержания рабочего места, технология работ и других процедур в письменной и формальной форме.

5. Сицукэ (совершенствование). Постепенное развитие привычки точного выполнение установленных правил, процедур и технологических операций.

Что это означает на практике? Как мне стало известно из разговора с поликлиническим врачом, это предполагает мелочное регламентирование действий медицинского персонала в специально организованном пространстве, из которого исключено всё «ненужное», включая цветы на окнах и личные вещи. Чиновник, а не врач лучше знает что врачу «не нужно», и как надо расставить мебель, чтобы врач ненароком лишнюю пару секунд не отдохнул, пока он идёт из одной точки кабинета в другую. Таким образом, скупые на ласку к своим подчиненным чиновники от медицины, поучившиеся на бюджетные деньги на зарубежных стажировках, решили применить полученные «знания» и «оптимизировать процессы» в поликлиниках. Этим они надеются ослабить там проблему очередей.

Система 5S глазами практика. Панацея для повышения эффективности

Однако врач, это всё же не рабочий на заводе «Тойота». И уже точно не робот. Врачебный труд — творческий, умственный, требующий внимания и сосредоточения на пациенте. И для такого труда нужна не стандартизированная рабочая среда, а индивидуальная, комфортная, позволяющая концентрироваться на главном и не отвлекаться не негативные и беспокоящие моменты.

Стандартизация рабочего пространства и формализация действий быть может и хороша для автомобильного конвейера, но неуместна в кабинетах поликлиник. А проблемы очередей должны решаться не превращением врачей в роботов, но за счет роста численности медицинского персонала. Но этот путь, похоже, по финансовым соображениям малоприемлем для нашего государства, которое данную проблему перекладывает на плечи врачей и медсестер.

Второй источник борьбы с очередями — сокращение постоянно растущей бюрократической и документальной нагрузки — тоже неприемлем для чиновничества, так как может привести к их сокращению. Ведь если не будут заполняться и обрабатываться различные информационные формы, многие из чиновников станут не нужны.

Конечно, процессы приема пациентов в поликлиниках могут и должны улучшаться. Это забота каждого радеющего за своё дело руководителя. Но неужели эти проблемы должны решаться путем создания стандартизированного «медицинского офиса».

И почему всё это навязывается сверху директивно и бездоказательно, как истина в последней инстанции, а мнение врачей о происходящем опять «позабыли» спросить. Ведь это им предстоит работать в условиях «нового пространственного регламента», тогда как принимающий подобное решение чиновник обустроит свой кабинет так, как ему нужно и удобно. И поставит у себя и цветы, и фотографии родных на рабочий стол.

Профессор Линкин о 5С: коротко, быстро и доступно

Означает ли внедрение системы 5 S в поликлиниках, что пациенты получать более качественное лечение? Нет. Очереди, быть может, и станут немного меньше, но втиснутый в рамки жесткого регламентирования врач всё более и более будет чувствовать себя бездушным элементом системы. И это неизбежно скажется на пациентах.

В завершение публикации приведу весьма характерное высказывание о происходящем в российской медицине:

Всем доброго времени суток. Я в ужасе, что творится с российской медициной. Я — врач. Работу свою очень люблю, к сожалению, очень много «НО». Мы погрязли в бумажках (бюрократия проклятая), больше времени тратится ни писанину, нежели на осмотр и лечение пациентов. Толком нет времени рассказать, объяснить, показать, лишь осмотр, диагноз, лечение и » До свидания.

Следующий!» Врач потерял свой стержень. Мы рабы министерства, фонда ОМС. Где же тут пациенты будут довольны, и у кого нам просить уважения и почтения? У людей, которые простояли уйму времени в очереди, ожидая приёма по талону, который отложили ещё месяц назад, или от пациентов в палату к которым один раз за день забежишь в лучшем случае.

А ещё убивает политика нашего правительства и президента: «Медицина-сфера услуг. И потребитель не доволен». Какая, простите, к черту, сфера услуг? Да и пациент — не потребитель, а человек нуждающийся в нашей помощи, а не в обслуживании. Обслуживают в домах терпимости и саунах.

Это и не удивительно, что люди повышают голос, бросают угрозы, проклятия, обливают грязью и матом, а если врач или мед.сестра слово скажет поперёк, сразу к руководству с жалобой. Не мы всему виной, а система. Это порочный круг, из которого нам не выбраться. А так хочется по-человечески помогать людям, лечить, спасать, не боясь, что кто-то придерется к формулировке предложения и к запятой. Я осознаю, что будут осуждать, и это не крик души, это надежда, что может ещё все измениться.

Источник: dzen.ru

Программа 5с в медицине что это

На сегодняшний день по-прежнему актуальной является задача разработки средств выражения медицинской информации и средств для ее обработки и анализа. Данная задача относится к классу трудноформализуемых задач, решение которых связано с применением как формальных, так и эвристических подходов к разработке моделей, адекватно описывающих процессы сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также проектированием специальных программных систем. Наиболее эффективным программным средством, наиболее полно решающим данную задачу, являются системы поддержки принятия решений (СППР). В статье рассмотрен один из подходов создания баз знаний для медицинских систем поддержки принятия решений – метод деревьев решений. Представлены примеры использования данного метода для системы поддержки научных исследований бронхиальной астмы.

анализ медицинских данных

база знаний

деревья решений

система поддержки принятия решений

медицинская экспертная система

1. Берестнева О.Г., Немеров Е.В., Языков К.Г., Фокин В.А., Карпенко П.В., Бурцева А.Л. Проблемы формирования базы знаний психогенных форм бронхиальной астмы // Конгресс по интеллектуальным системам и информационным технологиям (IS-IT’14): труды конгресса, Дивноморское, 2–9 Сентября 2014. – М.: Физматлит, 2014. – Т. 2. – C. 250–252.

2. Берестнева О.Г., Осадчая И.А., Немеров Е.В. Методы исследования структуры медицинских данных // Вестник науки Сибири. – 2012 – № 1 (2). – C. 333–338.

3. Берестнева О.Г., Марухина О.В. Базы данных и экспертные системы: учебное пособие. – Томск: ТПУ, 2010. – 108 с.

4. Берестнева О.Г., Муратова Е.А. Выявление скрытых закономерностей в социально-психологических исследованиях // Известия Томского политехнического университета. – 2003. – т. 306, № 5. – С. 86–91.

5. Берестнева О.Г., Муратова Е.А. Проблемы унификации данных в научных психологических и медицинских исследованиях // Информатика и системы управления. – 2010. – № 2. – С. 37–40.

6. Берестнева О.Г., Уразаев А.М., Марухина О.В. Технологии выявления скрытых закономерностей на основе интеллектуального анализа данных // Информационные и математические технологии в науке и управлении: труды XIV Байкальской Всероссийской конференции – Иркутск, 5–15 июля 2009. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2009. – С. 26–35.

7. Загоруйко Н.Г. Вычислительные системы. Экспертные системы и анализ данных: Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1991. – 177 с.

8. Марухина О.В., Мокина Е.Е., Берестнева О.Г. Применение методов DATA MINING для выявления скрытых закономерностей в задачах анализа медицинских данных // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 4. – С. 28–31.

9. Осадчая И.А., Берестнева Е.В. Применение многомерных методов анализа данных в задачах оценки качества жизни // Молодежь и современные информационные технологии: сборник трудов XII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т., Томск, 12–14 ноября 2014. – Томск: ТПУ, 2014 – Т. 2 – C. 310–311.

10. Старикова А.В., Берестнева О.Г., Шевелев Г.Е., Шаропин К.А., Кабанова Л.И. Создание подсистемы принятия решений в медицинских информационных системах // Известия Томского политехнического университета. – 2010. – Т. 317, № 5. – С. 194–197.

Медицинские информационные технологии приобретают все большую актуальность, а программное обеспечение для медицины становится все более востребованным. Под медицинской информационной системой (МИС) понимается комплексная автоматизированная информационная система, в которой объединены электронные медицинские записи о пациентах, данные медицинских исследований, данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов и т.п. [1].

Отличительной особенностью интеллектуальных МИС является наличие базы знаний. База знаний – это особого рода база данных, разработанная для управления знаниями, т.е. сбором, хранением, поиском и выдачей знаний.

Знание – это хорошо структурированные данные, или данные о данных, или метаданные. Для хранения знаний используются базы знаний, которые, в свою очередь, являются основами для любых информационных систем [2, 3].

Существуют три стратегии получения знаний [3]:

- приобретение знаний – это способ автоматизированного наполнения базы знаний посредством диалога эксперта и специальной программы;

- извлечение знаний – процедура взаимодействия инженера по знаниям с источником знаний (экспертом);

- обнаружение знаний.

Извлечение знаний – это процедура взаимодействия эксперта с источником знаний, в результате которой становится явным процесс рассуждений специалистов при принятии решения и структура их представлений о предметной области.

Приобретение знаний – процесс наполнения базы знаний экспертом с использованием специализированных программных средств.

Формирование знаний – процесс анализа данных и выявления скрытых закономерностей с использованием специального математического аппарата и программных средств.

Методы представления знаний

Существуют десятки моделей (или языков) представления знаний для различных предметных областей. Большинство из них может быть сведено к следующим классам [2, 3]:

- семантические сети;

- фреймы;

- формальные логические модели;

- продукционные модели.

Термин «семантическая» означает «смысловая», а сама семантика – это наука, устанавливающая отношения между символами объектами, которые они обозначают, т.е. наука, определяющая смысл знаков.

Семантическая сеть – это ориентированный граф, вершины которого – понятия, а дуги – отношения между ними.

Проблема поиска решения в базе знаний типа семантической сети сводится к задаче поиска фрагмента сети, соответствующего некоторой подсети, отражающей поставленный запрос к базе. Недостатком этой модели является сложность организации процедуры поиска вывода на семантической сети.

Фрейм – это абстрактный образ для представления некоего стереотипа восприятия. Основным преимуществом фреймов как модели представления знаний является то, что она отражает концептуальную основу организации памяти человека, а также ее гибкость и наглядность.

Традиционно в представлении знаний выделяют формальные логические модели, основанные на классическом исчислении предикатов первого порядка, когда предметная область или задача описывается в виде набора аксиом. Эта логическая модель применима в основном в исследовательских «игрушечных» системах, так как предъявляет очень высокие требования и ограничения предметной области.

Продукции являются наиболее популярными средствами представления знаний. Продукции, с одной стороны, близки к логическим моделям, что позволяет организовывать на них эффективные процедуры вывода, а с другой стороны, более наглядно отражают знания, чем классические логические модели. В них отсутствуют жесткие ограничения, характерные для логических исчислений, что дает возможность изменять интерпретацию элементов продукции.

В общем виде под продукцией понимается выражение следующего вида:

Здесь i – имя продукции, с помощью которого данная продукция выделяется из всего множества продукций. В качестве имени может выступать некоторая лексема, отражающая суть данной продукции (например, «покупка книги» или «набор кода замка»), или порядковый номер продукции в их множестве, хранящемся в памяти системы.

Элемент Q характеризует сферу применения продукции. Такие сферы легко выделяются в когнитивных структурах человека. Наши знания как бы «разложены по полочкам». На одной «полочке» хранятся знания о том, как надо готовить пищу, на другой – как добраться до работы и т.п. Разделение знаний на отдельные сферы позволяет экономить время на поиск нужных знаний.

Такое же разделение на сферы в базе знаний информационной системы целесообразно и при использовании для представления знаний продукционных моделей.

Основным элементом продукции является ее ядро: А => В. Интерпретация ядра продукции может быть различной и зависит от того, что стоит слева и справа от знака секвенции =>. Обычное прочтение ядра продукции выглядит так: ЕСЛИ A, ТО B, более сложные конструкции ядра допускают в правой части альтернативный выбор, например, ЕСЛИ А, ТО B1, ИНАЧЕ B2. Секвенция может истолковываться в обычном логическом смысле как знак логического следования В из истинного А (если А не является истинным выражением, то о В ничего сказать нельзя). Возможны и другие интерпретации ядра продукции, например A описывает некоторое условие, необходимое для того, чтобы можно было совершить действие В.

Элемент Р есть условие применимости ядра продукции. Обычно Р представляет собой логическое выражение (как правило, предикат). Когда Р принимает значение «истина», ядро продукции активизируется. Если Р ложно, то ядро продукции не может быть использовано.

Элемент N описывает постусловия продукции. Они актуализируются только в том случае, если ядро продукции реализовалось. Постусловия продукции описывают действия и процедуры, которые необходимо выполнить после реализации В. Выполнение N может происходить не сразу после реализации ядра продукции.

Если в памяти системы хранится некоторый набор продукций, то они образуют систему продукций. В системе продукций должны быть заданы специальные процедуры управления продукциями, с помощью которых происходит актуализация продукций и выбор для выполнения той или иной продукции из числа актуализированных.

В Институте кибернетики Томского политехнического университета разработан прототип системы поддержки научных исследований бронхиальной астмы [6–8]. Бронхиальная астма является причиной значительных ограничений жизнедеятельности, снижения социальной активности больных, т.е. снижения их качества жизни. Ограничение социальной и физической активности отрицательно сказываются на развитии человека, вызывают существенные трудности у больного. На развитие болезни влияют не только такие факторы, как наследственность, профессиональные факторы, экологические факторы, нервная и иммунная системы, но и возможно ряд других факторов. Для выявления скрытых закономерностей у больных бронхиальной астмой нами были использованы преимущественно продукционные модели [4–9].

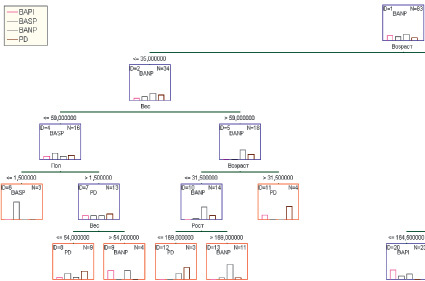

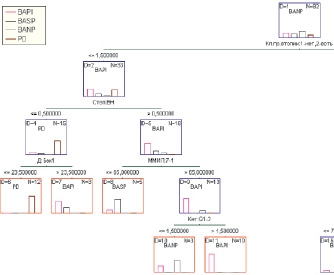

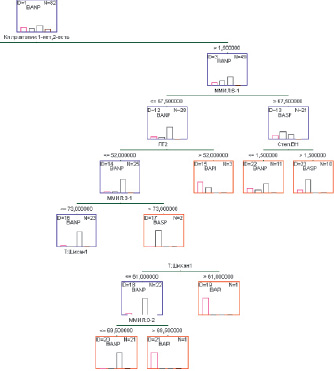

Рис. 1. Дерево решений, построенное по данным анамнеза

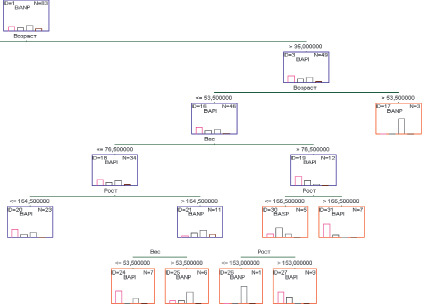

Рис. 2. Дерево решений, построенное по психологическим признакам

Для получения закономерностей в виде продукционных моделей, т.е. поиск в данных «если. то. » правил, чаще всего используется алгоритм ограниченного перебора М.М. Бонгарда и метод деревьев решений [4, 5].

Построение деревьев решений

Дерево решений – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре. Деревья решений способны решать такие задачи, в которых отсутствует априорная информация о виде зависимости между исследуемыми данными.

Иерархическое строение дерева классификации – одно из наиболее важных его свойств.

В настоящее время на рынке программных продуктов имеется достаточно большой выбор инструментария для компьютерной реализации метода деревьев решений. В нашем исследовании был использован пакет STATISTICA – система для статистического анализа данных, включающая широкий набор аналитических процедур и методов.

Пример построения дерева решений представлен на рис. 1. Для примера определим зависимость между видами бронхиальной астмы и такими полями, как «пол», «возраст», «вес», «рост».

При построении дерева, представленного на рис. 1, использовался критерий останова N = 9, т.е. если количество объектов в данном правиле меньше либо равно 9, то выборка прекращается. Если же N > 9, то дерево продолжает ветвиться.

Дерево на рис. 2 выявляет закономерности вида бронхиальной астмы и психологического состояния пациента.

Полученные результаты будут использованы для расширения имеющейся базы знаний системы поддержки научных исследований бронхиальной астмы, а также при создании прототипа виртуального центра оценки и мониторинга состояния детей с наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения научных проектов № 15-07-08922, № 14-07-00675, № 14-06-00026.

Источник: top-technologies.ru

Программа 5с в медицине что это

Представлен литературный обзор различных моделей развития системы здравоохранения. Рассмотрен качественный и количественный анализ различных конкурентных преимуществ и недостатков медицинской отрасли, требующих особого внимания со стороны государства, являющееся основой исследования глобальных трендов развития здравоохранения. Изучены пути совершенствования методов и средств ранней диагностики являющееся перспективным направлением оптимизации медицинских расходов в рассматриваемом тренде.

система здравоохранения

модель развития

перспективные направления

1. Абрамов К. Стратегическое управление бюджетной организацией здравоохранения как перспективное направление совершенствования медико-социальной помощи населению // Социальная политика и социальное партнерство. – 2011. – № 9. – С. 46–52.

2. Абылкасымов Е.А., Девятко В.Н., Захаров И.С. К вопросу о принципах управления качеством медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного заказа // Бюллетень научно-исследовательского института социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением имени Н.А. Семашко, РАМН. – Москва, 2002. – Ч.II. – С. 15–19.

3. Аканов А.А. Контуры здравоохранения ХХI века. – Алматы, 2001. – 50 с.

4. Аканов А.А. Политика охраны здоровья населения в Казахстане: Опыт разработки, реализации национальных программ здравоохранения и перспективы на 2010-2015 годы. – Астана, 2006. – 243 с.

5. Аканов А.А. Политика охраны здоровья населения в Казахстане: Опыт разработки, реализации национальных программ здравоохранения и перспективы на 2010-2015 годы. – Астана, 2006. – 243 с.

6. Аканов А.А., Камалиев М.А. Система здравоохранения Республики Казахстан: современное состояние, проблемы, перспективы населения. – 2010. – Т. 15. № 3. – С. 7.

7. Антонова Г.А., Пирогов М.В. Планирование медицинской помощи, ориентированное на пациента. //Экономика здравоохранения – М., 2008. – № 12 (133). – С. 18–25.

8. Бабенко А. И. Стратегическое планирование и социально-гигиеническая оценка функционирования медицинских организаций //Бабенко А.И. под ред. акад. РАМН В.А. Труфакина. – Новосибирск, 2006. – 403 с.

9. Бижигитов Ж.Б. Оценка использования государственного бюджета в учреждениях здравоохранения г. Алматы // Consilium. – 2010. – № 1 (25). – С. 60–62.

10. Варавикова Е.А. Оценка медицинских технологий за рубежом // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2009. – № 1. – С. 74–77.

11. Ваттанян Ф.Е., Ранецкая С.В. Финансирование здравоохранения в зарубежных странах. Здравоохранения. – 2005. – № 3. – С. 49–55.

12. Веретенникова О.Б., Майданик В.И., Бадаев Ф.И. и др. Экономическое обоснование инновационной деятельности многопрофильных больниц //Экономика здравоохранения. – М., 2008. – № 7 (128). – С. 20–23.

13. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы. – Астана, 2010.

14. Кучеренко В.З. Проблемы реформирования здравоохранения в мировом масштабе. – М., 2011. – 185 с.

15. Линг Т. Состояние и перспективы развития системы здравоохранения в Великобритании // Главврач. – 2006. – № 11. – С. 45–48.

16. Лисицын Ю.П. Здравоохранения в ХХ-веке. – М.: Медицина, 2002. – 215 с.

17. Пивень Д. В., Кицул И. С. Вокруг саморегулирования в здравоохранении // Менеджер здравоохранения. – 2011. – № 3.

18. Послание Президента народу Казахстана «Казахстан – 2050»: Единая цель, единые интересы, единое будущее». – Астана, 2014.

19. Салтман Р.Б. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий. – М., 2000. – 432 с.

20. Стародубова В.И., Пивеня Д.В. Управление здравоохранением на современном этапе. – М.: Медицина, 2006. – 156 с.

21. Com-Ruelle L, Or Z., Renaud T. The volume-outcome relations in hospitals. IRDES, September 2008. – № 135.

Здравоохранение во многих странах мира является одним из приоритетных сфер развития, что обусловлено его очевидным вкладом в социально-экономический прогресс. Общеизвестно, что именно современным достижениям науки успешно развивается здравоохранение [6, 7, 20].

Качественный и количественный анализ различных конкурентных преимуществ и недостатков медицинской отрасли, требующих особого внимания со стороны государства, является основой исследования глобальных трендов развития здравоохранения [1, 16, 17].

На протяжении последних десятилетий мировой рынок здравоохранения и все развитые страны мира увеличивают затраты на медицину, в том числе в расчете на душу населения. Например, за последние двадцать лет медицинские расходы в Южной Корее выросли более чем в 5 раз. В Польше, Ирландии, Норвегии – более чем в 4 раза; в Нидерландах, Великобритании и Испании – более чем в 3 раза, а в США и Германии более чем в 2,5 раза. Одним из самых больших показателей расходов на душу населения по здравоохранению принадлежит США, на медицинское обслуживание одного жителя этой страны по итогам 2011 года составило 7 960 долларов США [4, 19]. В перспективе, по прогнозам экспертов, ожидается дальнейший рост расходов, как в относительных, так и в абсолютных показателях.

Следует отметить также, что затраты на здравоохранение во многих развитых странах опережают темпы их экономического роста [5]. За последние два десятка лет доля расходов на здравоохранение в ВВП в таких странах как США, Японии, Испании, Франции выросла практически в 1,5 раза. В США по итогам 2011 год показатель достиг наивысшего уровня и составил 17,6 %, в Германии удельный вес расходов в ВВП страны за тот же период достиг 11,6 %. Прогнозируется, что на горизонте до 2020 года только по странам ОЭСР данный индикатор увеличится в среднем до 14,4 %. Одним из ключевых факторов обозначенного тренда является старение населения. Анализ ретроспективных данных показывает, что около четверти ежегодного прироста совокупных расходов на здравоохранение обусловлено именно возрастным фактором. Увеличение доли пожилого населения в стране напрямую влияет на расходы на медицину, обеспечивая постоянный спрос на дорогостоящее лечение хронических заболеваний у этой категории людей [6, 7, 18].

Другим, не менее важным вектором глобального тренда в технологическом сценарии является постепенный переход к превентивной медицине. Общеизвестно, что профилактика требует значительно меньшие средства, чем лечение уже развившиеся заболевание.

На государственном уровне затраты на здравоохранение также можно снизить за счет борьбы с появлением хронических заболеваний – то есть их профилактикой. По некоторым оценкам около 60–80 % расходов медицины связано с финансированием непосредственно процессов лечения. Соответственно, например, в США только на лечение хронических заболеваний, вызванных избыточным весом, ежегодно тратится порядка 147 млрд долл. США, что составляет около десятой части всех расходов на национальную медицину [7, 21]. Каждое дополнительное хроническое заболевание человека в несколько раз увеличивает расходы на оказание медпомощи такому пациенту.

Совершенствование методов и средств ранней диагностики является перспективным направлением оптимизации медицинских расходов в рассматриваемом тренде. В сочетании с методами ранней диагностики в профилактической медицине особую значимость приобретает тенденция к управлению здоровым образом жизни человека и его средой обитания [1, 2, 8]. В данном направлении потенциал перспективного снижения расходов на здравоохранение в рассматриваемом тренде оценивается достаточно большим. Обеспечение правильного образа активной жизни, рационального питания и т.д. может существенно снизить затратную нагрузку на медицину.

Внедрение ранних методов диагностики, совместно с задачами своевременной коррекции здоровья человека, способствует развитию системы точного прогнозирования заболеваемости, когда оценка состояния здоровья может осуществляться для всех людей на протяжении всей жизни человека [3, 4, 9]. Для чего требуется постоянно актуализируемая карта заболеваемости территории, в динамике отражающая состояние здоровья и предрасположенность различных возрастных групп к различным болезням.

Несомненно, важнейшей тенденцией рассматриваемого тренда является внедрение персонализированной медицины, уникальных методов лечения и разработки новых фармакологических препаратов, учитывающих особенности каждого организма. Их реализация становится возможной благодаря научному прогрессу в области генной инженерии. Для экономических показателей здравоохранения это будет означать расширение классификации перечня болезней, так как будет учитываться индивидуальная особенность организма каждого человека [9, 10].

В сочетании с переходом к модели управляемой конкуренции реализация технологичного сценария развития медицины обеспечит рынок здравоохранения правильными ориентирами: медицинское обслуживание станет более доступным благодаря формирующимся в таких условиях стимулам к совершенствованию и постоянному улучшению собственной деятельности. Многие элементы модели управляемой конкуренции можно найти уже и сейчас в некоторых странах, например, Швейцария и Нидерланды [11].

Несмотря на многообразие конкретных форм организации системы охраны здоровья населения, специфику экономических отношений в этой сфере жизнедеятельности общества, можно все же выделить ряд параметров, отражающих общность развития, присущую разным странам [12, 13]. К числу таких параметров, выражающих основные черты системы здравоохранения, ее главные экономические характеристики, можно отнести:

- отношения собственности;

- способы финансирования (получения ресурсов);

- механизмы стимулирования медицинских работников;

- формы и методы контроля объема и качества медицинской помощи.

В каждой стране исторически складывается и развивается свой способ привлечения экономических ресурсов для оказания медицинской помощи, сохранения и укрепления здоровья населения. Количество и качество выделяемых обществом ресурсов, эффективность их использования в сфере здравоохранения определяется сложной системой экономических, политических, нравственно-этических и иных отношений, исторически сложившихся в стране.

Наличие в той или иной стране соответствующей системы здравоохранения определяется многими обстоятельствами. Все зависит от того, что лежит в основе классификации той или иной системы здравоохранения.

Так, с точки зрения социально-политической структуры общества условно выделяют пять типов систем здравоохранения:

1) классическая (неупорядоченная),

5) социалистическая [14, 15].

Экспертами ВОЗ предложена классификация, по которой различается три первичных типа систем здравоохранения [11]:

- государственная, или система Бевериджа;

- система, основанная на всеобъемлющем страховании здоровья, или

- негосударственная, рыночная или частная система здравоохранения.

Обычно большинство авторов выделяют следующие модели [5, 11, 16]:

- универсалистская (модель Бевериджа),

- социального страхования (модель Бисмарка),

- «южная модель» (Испания, Португалия, Греция и частично Италия),

- институциональная или социал-демократическая «скандинавская модель»,

- либеральная (остаточного социального обеспечения),

- консервативная корпоративная (Япония),

- латиноамериканская,

- системы здравоохранения индустриальных государств Восточной Азии,

- системы здравоохранения стран с переходной экономикой.

Экономические модели систем охраны здоровья разных стран могут быть обозначены в зависимости от того, какую роль и функции выполняет государство в этих процессах.

В настоящее время все существующие системы здравоохранения сводят к трем основным экономическим моделям [2, 17, 18]. Однозначных общепринятых названий у этих моделей нет, но описания их основных параметров дается специалистами, в общем, одинаково. Это: платная медицина, основанная на рыночных принципах с использованием частного медицинского страхования, государственная медицина с бюджетной системой финансирования и система здравоохранения, основанная на принципах социального страхования и регулирования рынка с многоканальной системой финансирования.

Национальные модели здравоохранения (часть I)

Источник: applied-research.ru