Как планировать бюджет по правилу «50/30/20» и начать копить без особого труда

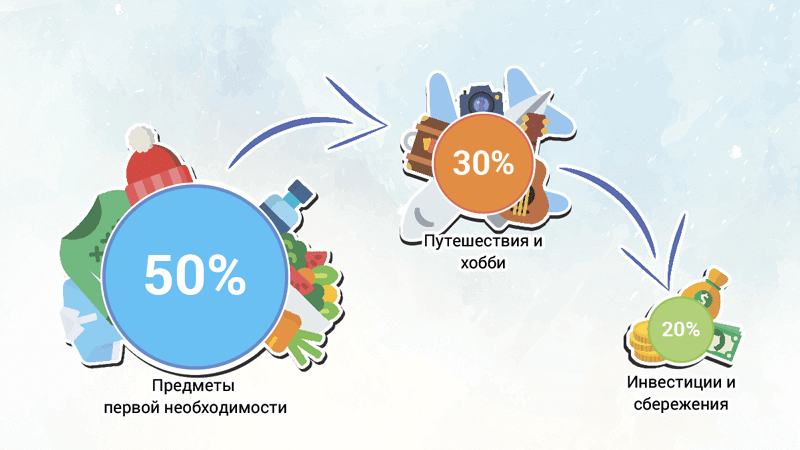

Это интуитивный способ вести личный или семейный бюджет. Весь доход разделяется на три основные группы: 50% средств тратятся на потребности, 30% — на «хотелки», а ещё 20% идут в копилку.

Такое соотношение — это не догма. Сама создательница правила, американский сенатор Элизабет Уоррен, замечала : хоть свои пропорции придумывайте, но хотя бы начните следить за деньгами, и жизнь станет лучше.

Суть бюджета — увидеть доходы и траты, а потом научиться распоряжаться ими. В идеальном варианте управлять деньгами так, чтобы не влезать в долги, быть готовым к неожиданностям жизни и потихоньку обеспечивать своё будущее. С достижением всех этих целей может помочь правило «50/30/20».

50% бюджета — на потребности

Это обязательные траты: счета за квартиру, воду и так далее, а также вещи, без которых не выжить. К последним обычно относят платежи по кредитам, аренду, квартплату, еду, одежду, транспорт и затраты на лекарства. Иногда к списку добавляют страхование жизни, здоровья и важного имущества.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27.12.2022 ВЫПУСК НОВОСТЕЙ

Когда человек подсчитает траты в этой категории, то сможет понять, живёт ли по средствам. Если потребности занимают лишь малую часть бюджета, всё отлично. Если ситуация обратная — это повод задуматься. Например, когда аренда квартиры съедает 40% заработка, бюджет выходит не самый сбалансированный. А возможно, из‑за удачного расположения не приходится тратиться на транспорт — тогда всё не так плохо.

Важно понять нижнюю планку своих расходов и затем от неё отталкиваться.

30% бюджета — на «хотелки»

Это дополнения, которые делают жизнь приятнее, веселее и разнообразнее. Без них человек точно не погибнет и не испортит себе здоровье: без подписки на стриминги, ресторанов или новой сумки можно жить.

В отличие от потребностей, «хотелками» проще управлять. Обычно у них есть градации. Например, можно купить абонемент в классный фитнес‑центр, а можно выбрать зал попроще или вовсе заниматься спортом дома. Или вместо похода в дорогой итальянский ресторан приготовить ризотто дома.

Это работает и в обратную сторону. Предположим, что человек выделил на месяц 30 тысяч рублей. Зарплата через два дня, а осталось ещё 10 тысяч. Необязательно экономить до последнего: раз бюджет позволяет, то можно пойти за хорошим стейком.

20% бюджета — сбережения и инвестиции

Остальное стоит откладывать на будущее. Первым делом — на подушку безопасности. Это запас денег, на который можно прожить 3–9 месяцев без дохода либо оплатить внезапные крупные траты вроде нового холодильника или дорогого лечения.

А потом можно начать вкладывать деньги, чтобы заработать больше. Способы могут быть разными: депозит в банке, фондовая биржа или даже криптовалюта. Подходящего для всех варианта нет, главное — заранее продумать инвестиционную стратегию.

Как применять правило «50/30/20» в жизни

Создательница правила, Элизабет Уоррен, постоянно напоминает: не стоит сильно мучиться, каждый день считать всё до копейки и идеально выдерживать лимиты. Бюджет нужен, чтобы взять финансы под контроль, а не попасть к психотерапевту. Поэтому стоит неторопливо начать с изучения своей ситуации.

История самой горячей точки фронта / Редакция контекст

Рассчитать месячный доход

Прежде чем разбираться с расходами, стоит узнать точный размер поступлений. Почти у каждого взрослого человека найдётся несколько источников дохода: зарплата, премии, регулярные и не очень подработки, дивиденды по акциям. Скорее всего, откроется постоянная величина и несколько переменных.

Например, человек зарабатывает 50 тысяч рублей, каждые три месяца приходит 10 тысяч дивидендов, а подработки принесли 150 тысяч за последний год.

Дальше нужно высчитать простое среднее:

(50 000 × 12) + (10 000 × 4) + 150 000 = 790 000 рублей в год = 65 833 рубля в месяц.

Перераспределить расходы под новый бюджет

Теперь можно составить бюджет согласно правилу «50/30/20» и понять, на что стоит тратиться, а на что нет.

Так, снимать квартиру за 30 тысяч рублей — слишком дорого, как и прогулять в баре 10 тысяч за раз. Да и откладывать удастся не так много. Однако подобная информация — это повод не для тревоги, а скорее пища для размышлений. Возможно, пора искать новую работу или, наоборот, сокращать расходы. В последнем случае проще всего уменьшать траты на «хотелки»: от них не зависят ни ваша жизнь сегодня, ни будущее.

Не увлекаться соблюдением пропорций

Не стоит тут же перекраивать жизнь под новое правило. Лучше понаблюдать за собой и своими обычными тратами в течение пары месяцев.

Может быть, ничего и не надо менять, потому что правило уже работает — неслучайно оно простое и интуитивное.

Однако, скорее всего, понадобится подкорректировать траты. Возможно, потребности съедают 60% заработка: тогда придётся сократить «хотелки» и переправить деньги на необходимое. Или же на потребности уходит 30% доходов. В этом случае можно позволить себе больше и начать активнее инвестировать.

Какие риски есть у правила «50/30/20»

Особенности, которые следует иметь в виду.

Не у всех достаточные доходы

Правило не будет работать, если потребности практически равны доходам. Например, если на необходимое уходит 80% бюджета, откладывать или тратиться на развлечения точно не получится.

Легко себя обмануть

Например, категория «еда», очевидно, относится к потребностям. Но продукты бывают разными. Полноценная еда — это не то же самое, что снеки. Без нормального обеда или ужина не обойтись, потому что это навредит здоровью. А вот без чипсов под сериал вполне можно, так что они попадают в «хотелки».

Доля сбережений зависит от цели

Если человек собирается построить дом через 10 лет, к пенсии, то нужно откладывать больше. Например, не 20%, а 40%.

Допустим, если 10 лет откладывать по 13 167 рублей в месяц, то к пенсии накопится чуть больше полутора миллионов, без учёта возможных процентов. Этих денег вряд ли хватит на дом. Но если поднять долю сбережений до 40%, то это будет уже 26 334 рубля в месяц, или 3 160 000 рублей через 10 лет.

Что стоит запомнить

- 50% дохода — на потребности. Всё, без чего трудно нормально жить: квартира, еда, одежда, транспорт, лекарства.

- 30% — на «хотелки». Это вещи, которые делают жизнь приятнее и разнообразнее, но можно обойтись без них: путешествия, рестораны, абонемент в дорогой фитнес‑центр.

- 20% — на сбережения. Сначала подушка безопасности, затем инвестиции или банковские вклады.

- Чтобы применить правило, нужно рассчитать реальные доходы и расходы, определиться с целями и следовать бюджету. Необязательно сохранять пропорции и считать каждую копейку. Главное — взять денежные потоки под контроль.

- Метод кувшинов — эффективная система ведения вашего бюджета

- 9 самых удобных программ для ведения семейного бюджета

- 12 признаков того, что вы неправильно планируете свой бюджет

Источник: lifehacker.ru

Программа 20 30 что это такое

Это фейк или правда?

Фейк — фальсификация, подделка, изменение (обычно с корыстной целью) вида или свойства предметов

- Ссылки

- Mamlas ЖЖ

- Мы родом . (сообщество)

- На этой странице

- livejournal — (no subject) [+1]

- (Анонимно) — (no subject) [+0]

- (Анонимно) — Конец света [+0]

- nolcken — (no subject) [+2]

- Информация

Invalid video URL.

Приказ: Традицию разобрать и уничтожить, или «Образование 2030»

2030 год: система должна умереть ради детей

Статья марта 2012-го

Сегодня школа работает «камерой хранения детей», где ученики знают больше учителей. Традиционная система образования должна умереть, освободив место для «цифровой». E-xecutive.ru выясняет, какой будет школа в 2030 году и почему ваши дети не могут учиться, как учились вы. Традиционная школа доживает последние годы, уверены организаторы форсайта «Образование 2030».

Сегодняшняя школа ― это «камера хранения детей». Причем «цифровые» ученики по многим вопросам компетентнее своих «аналоговых» учителей. Не спасают традиционную школу даже миллиарды рублей, которые государство сегодня тратит на «создание информационной среды в школах» (или делает вид, что создает). Ноутбуки от Apple, закупаемые для первоклассников, проблему не решают. Система должна догнить и отмереть, а на ее месте возникнуть новая ― цифровая, верит Дмитрий Песков (на фото), один из организаторов форсайта.

Карта «Образование 2030». Кликните, чтобы увидеть полный размер в новом окне (~1,5 МБ)

Три главных направления нового образования

Что это ― «цифровая школа»? В начале 2012 года американское «Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам» (DARPA) запустило программу «Доминирование в образовании». Как сообщается на сайте Агентства, солдаты будут быстро и качественно осваивать физические и умственные навыки с помощью «цифровых наставников». Причем будут изучать не просто информацию, а принципы, на которых эта информация строится, поэтому овладеют знаниями на уровне опытных специалистов. Только сделают это в разы быстрее тех, кто учится по традиционным программам.

Стоит упомянуть, что DARPA создавалось в конце 1950-х годов в ответ на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Власти США поручили сотрудникам Агентства впредь удерживать технологическое превосходство вооруженных сил США и следить за любыми перспективными разработками потенциальных противников. Интернет, мобильная связь, GPS ― все это появилось не без помощи DARPA.

Американцы, по словам Пескова, готовы вкладывать деньги в три ключевых образовательных тренда. Все три направления отражены и в российском форсайте, хотя он прошел на год раньше, чем DARPA объявило о запуске «образовательного подразделения».

Первое ― комплексные симуляторы деятельности. Американцы устроили соревнование между пилотами истребителей с семимесячным курсом на симуляторах и курсантами регулярной трехгодичной подготовки. Победили «желторотые» симуляторщики. В форсайте «Образование 2030» Песков с коллегами тоже говорят о «виртуальных тренажерах опасных ситуаций» и прогнозируют, что ближе к 2020 году учебные системы на основе дополненной реальности станут привычным делом.

Второе ― компьютерные игры. Песков отмечает любопытную формулировку американцев: «компьютерные игры как единственный вид человеческой деятельности, способный поддерживать уровень внимания по мере усложнения ситуации в течение многих часов».

Третье ― массовый анализ паттернов обучения. Пескову это направление кажется самым интересным. О чем речь?

― На большинстве сайтов установлены счетчики, например, Google Analytics, которые фиксируют ваши действия, а потом выдают массовую статистику владельцу сайта, ― объясняет он. ― Действия в играх можно подсчитывать точно так же. Вы играете, а какой-нибудь Game Analytics подсчитывает, например, сколько монстров вы убиваете за минуту, как быстро перемещаете мышку, как быстро принимаете управленческие решения, как быстро считываете текст.

Дальше эти паттерны можно собрать, проанализировать и на их основе создать персональную карту способностей ребенка. Другими словами, как только ваш годовалый ребенок впервые берет в руки iPad и запускает игру, вы уже начинаете накапливать статистику о его способностях.

Почему игры лучше дисциплин

Чтобы случилась технологическая революция, нужны люди, которые будут готовы к изменениям. Нужны те, кто умеет жить и работать в среде «возрастающей неопределенности». Нынешние конвейерные формы образования к «неопределенности» не готовят, уверен Песков.

Vittra развивает дошкольников и школьников в обстановке свободы, технологий и мультикультуры

― Эпоха дисциплин заканчивается, ― говорит он. ― Людям нужны компетенции, и бессмысленно получать их через дисциплины. Вы должны уметь решать довольно широкий, но проверяемый круг задач. А по какой траектории дойти до решения задачи, каждый выбирает сам.

Альтернативу конвейеру Песков видит в игровых формах. В игре человек ощущает себя более свободным и счастливым, чем в дисциплине. Школы будущего будут собирать «портфель профильных компетенций», а родители выбирать, по какой траектории развивать и специализировать своего ребенка.

Например, вы хотите, чтобы ребенок получил знания по истории. Изучать всю дисциплину ― долго. Но если взять только необходимые знания, то можно справиться и за три года. Причем ребенок будет изучать не изолированную дисциплину, а историю в связке с другими науками. Образовательные траектории и формы обучения в разных школах будут различаться.

Единым может остаться только набор «образов идеального выпускника».

― Можно учить через «школогенезис», ― говорит Песков об одном из возможных подходов. ― Курс истории связан с курсами литературы, живописи, физики, химии, математики. За один год школьники проживают несколько столетий и в каждом учебном блоке носят одежду того времени, решают физические и математические задачи, как они тогда решались. Учат историю того времени.

Изучают литературные произведения того времени. Ребенок проживает историю человечества за несколько лет школы. Тогда он понимает, как все развивалось, к чему пришло. У него скалывается комплексное представление. Это лишь один из подходов, но будут, очевидно, десятки других.

Может ли школьник самостоятельно выбрать, какие компетенции ему нужны? Вряд ли. Песков говорит, что первый набор компетенций выбирает семья, а потом вступают другие заказчики образования: сам человек, профессиональные сообщества, бизнес и государство (подробнее 2030 год: шесть трендов, пять заказчиков и шесть угроз ближайшего будущего).

Например, после нескольких лет учебы ребенок выигрывает математическую олимпиаду. К нему или к его семье обращается представитель бизнеса: «Мы готовы заказать вашему ребенку индивидуальную образовательную траекторию и оплатить это образование с тем, чтобы у нас был приоритет в последующем его найме на рынке труда». Точно таким же заказчиком может выступать государство: «Нам нужны врачи, военные, ученные».

Решает ли новое образование проблему, когда родители выбирают для ребенка профессию врача, а в итоге он становится художником? Отчасти эта задача будет решаться с помощью тестирования двух принципиально разных типов, считает Песков. Первое ― генетическое тестирование на предрасположенность. Не только к болезням, но и к профессиям.

Вопрос неоднозначный с точки зрения этики, но при стоимости в несколько сотен рублей такими тестами станут пользоваться повсеместно, уверен Песков. Второе ― виртуальное тестирование. У родителей будет аналитический профиль всех основных способностей ребенка. Этот профиль будет формироваться автоматически в играх, о чем говорилось чуть выше.

Одновременно с этим обычным делом станут конкурсы на открытые инновации (озвучивается задача, назначается вознаграждение, участвует любой желающий). Зачатки этой системы уже сегодня можно видеть в шоу-бизнесе, говорит Песков. Множество конкурсов в формате «Америка ищет таланты» позволяют абсолютно любому человеку проявить свои способности.

― Представьте, что на таком конкурсе люди не только поют песни, но и решают инженерные задачи, ― продолжает Песков. ― Это тоже можно сделать красиво. И таких форм сегодня все больше. В правильно настроенной экономике талантливый человек приносит гораздо больше пользы, чем десятки менее талантливых. Поэтому глобальная борьба за таланты будет нарастать, а конкурсы ― лучший способ эти таланты вытаскивать на поверхность.

Три причины изменить вузы

Но «цифровая школа» бесполезна, если ее выпускник поступает в нынешний российский вуз. России нужен сильный частный технический вуз и столь же сильный частный вуз, дающий онлайн-образование. Если построить эту основу, то пользы будет больше, чем от любых инвестиций в обычный вуз, уверяет Песков.

Почему частный?

За последние двадцать с лишним лет в России возник частный бизнес, а система образования осталась государственной. В чем преимущества частного образования? Оно более гибкое, способно быстро договариваться с бизнесом и самое главное ― оно особенно чувствительно к издержкам, считает Песков. Нынешние вузы тратят почти весь бюджет на раздутый административный аппарат.

А владелец частного вуза ориентируется на четкий результат, снижает издержки и понимает, что развитие требует вложений. Вузы могут стать средним бизнесом, который «продает» итог своей работы ― своих студентов.

Поступать в частный вуз можно и за бюджетные деньги. Государство с этим уже согласилось. Общая система образования может оставаться бесплатной, считает Песков, но у экономики есть конкретные потребности, которые надо удовлетворять, в том числе через частное образование. Иначе у государства просто не будет денег на бесплатное высшее образование.

Почему технический?

Сегодня Россия в лице государства пытается догнать поезд, с которым все развитые страны распрощались еще в 1980-е годы, говорит Песков. Государство диктует свою повестку дня, а мировая технологическая революция требует совсем иного.

― Весь мир переживает революцию беспилотных летательных аппаратов, ― приводит Песков пример, ― а выпускник «Бауманки» берет в руки квадрокоптер и спрашивает, что с ним делать. А потом закупаем французские «Мистрали» и израильские беспилотники.

Большинство сильнейших технологических вузов мира ― частные. В США это MIT. В Мексике, чья экономика во многом близка России, сильнейший вуз ― Tecnológico de Monterrey. Он тоже частный и тоже технологический. В России сегодня нет ни одного сильного частного технологического вуза, а государственные вузы вместо того, чтобы инвестировать в рисковые проекты, пишут отчеты для Министерства образования, замечает Песков.

Почему онлайн?

Новое образование сегодня развивается за счет дистанционных форм. Сотни тысяч людей по всему миру учатся на онлайн-курсах MIT, Stanford и Yale. С недавних пор владельцы iPhone или iPad могут бесплатно учиться через iTunes U. Что в России? Кладбище неудачных проектов.

Почему не получается создать сильную онлайн-программу? Песков уверен, что внутри бюджетного процесса это невозможно. Государство пока не понимает логику онлайн-образования, оно не умеет, оно медленное. Например, команду для такого проекта надо собирать по всему миру, тут нет трудовых книжек, и это вызывает у чиновников ступор.

Возможно, люди в России пока не готовы учиться в онлайне? Песков уверен, что это не так.

Какой-то элемент недоверия к образованию в онлайне есть, ― говорит он. ― Пусть это так, и к вам придут учиться не 20 млн человек, а 10 млн. Эффект все равно будет заметный. По мере развития IT учиться в онлайне смогут все больше людей. И уровень доверия будет возрастать.

Шесть лет назад пожилые люди не подозревали о социальных сетях, а сегодня они все в «Одноклассниках», и они доверяют этому сайту. Изменения происходят моментально.

Александр Шенаев, E-xecutive.ru

Источник: eto-fake.livejournal.com

Утверждена государственная программа «Фарма-2030»

Правительство России определилось с планами по развитию фармацевтической отрасли до 2030 года. Соответствующее постановление от 29.12.2021 № 2544 о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» опубликовано 31 декабря 2021 года.

Напомним, что разработка государственной программы «Фарма-2030» началась ещё в 2018 году, когда Минпромторг представил проект новой стратегии по развитию отрасли. Однако из‑за общественной критики документ направили на доработку. Вместо предложенного министерством варианта в 2019 году был утверждён новый план, получивший неофициальное название «Фарма-2024».

Новая версия стратегии по развитию фармацевтической и медицинской промышленности значительно отличается от всех своих предшественников. Из документа исчез список конкретных мер, которые будут приняты для поддержания фармпроизводства, а также указание на размеры выделенного финансирования. Теперь программа представляет из себя перечень некоторых обобщённых задач, которые необходимо решить к 2030 году.

Например, одной из таких задач является увеличение в два раза по сравнению с 2021 годом объёмов производства российских лекарственных средств и медицинских изделий в денежном выражении — до 1472 млрд рублей. Другой целью программы является увеличение до 90 % доли стратегически значимых лекарственных средств, производимых в России по полному циклу.

Достижение этих целей планируется через «механизмы поддержки предприятий медицинской и фармацевтической промышленности», а также «формирование научного, технологического и производственного потенциала фармпромышленности». Никаких других конкретных мер или способов поддержки производителей в документе не обозначено.

Array ( [0] => Array ( [ID] => 16466 [~ID] => 16466 [NAME] => apteka.ru/search/?q=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BDvendor= [~NAME] => apteka.ru/search/?q=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BDvendor= [DATE_ACTIVE_FROM] => 01.09.2019 11:17:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 01.09.2019 11:17:00 [IBLOCK_ID] => 12 [~IBLOCK_ID] => 12 [PREVIEW_PICTURE] => 8171 [~PREVIEW_PICTURE] => 8171 ) [PROPERTIES] => Array ( [SWF] => Array ( [ID] => 99 [TIMESTAMP_X] => 2018-08-19 19:34:17 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Ссылка во флеше (link1) [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SWF [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка во флеше (link1) [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK] => Array ( [ID] => 100 [TIMESTAMP_X] => 2018-08-19 19:34:17 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Ссылка (без протокола) [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 320465417 [VALUE] => apteka.ru/search/?q=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88vendor=0 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => apteka.ru/search/?q=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88vendor=0 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка (без протокола) [~DEFAULT_VALUE] => ) [WEBINARS] => Array ( [ID] => 102 [TIMESTAMP_X] => 2020-11-05 08:23:57 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Вебинары [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => WEBINARS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 5 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EList [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [size] => 20 [width] => 0 [group] => Y [multiple] => Y ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Вебинары [~DEFAULT_VALUE] => ) [TYPES] => Array ( [ID] => 103 [TIMESTAMP_X] => 2018-08-20 03:08:52 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Где показывать [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => TYPES [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 20 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 320482201 ) [VALUE] => Array ( [0] => Страница статьи (273px) ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => Array ( [0] => Страница статьи (273px) ) [VALUE_XML_ID] => Array ( [0] => ade3837e8e0b9a67adab1fec2bc57639 ) [VALUE_SORT] => Array ( [0] => 500 ) [VALUE_ENUM_ID] => Array ( [0] => 458 ) [~VALUE] => Array ( [0] => Страница статьи (273px) ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => Где показывать [~DEFAULT_VALUE] => ) [RUBRICS] => Array ( [ID] => 104 [TIMESTAMP_X] => 2018-08-20 03:09:12 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Рубрики [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => RUBRICS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => G [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 20 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 2 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Рубрики [~DEFAULT_VALUE] => ) [VIEWS] => Array ( [ID] => 105 [TIMESTAMP_X] => 2018-08-19 23:38:24 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Показы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => VIEWS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Показы [~DEFAULT_VALUE] => ) [CLICKS] => Array ( [ID] => 106 [TIMESTAMP_X] => 2018-08-19 23:38:24 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Клики [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => CLICKS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Клики [~DEFAULT_VALUE] => ) [ARTICLE] => Array ( [ID] => 116 [TIMESTAMP_X] => 2019-05-17 13:18:54 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ARTICLE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 2 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EList [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [size] => 20 [width] => 0 [group] => N [multiple] => Y ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 320482202 ) [VALUE] => Array ( [0] => 32724 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => Array ( [0] => 32724 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => Статьи [~DEFAULT_VALUE] => ) [CRIB] => Array ( [ID] => 117 [TIMESTAMP_X] => 2019-05-30 07:53:16 [IBLOCK_ID] => 12 [NAME] => Шпаргалки [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => CRIB [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 3 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EList [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [size] => 20 [width] => 0 [group] => N [multiple] => N ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Шпаргалки [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [1] => Array ( [ID] => 15705 [~ID] => 15705 [NAME] => Стелланин апрель [~NAME] => Стелланин апрель [DATE_ACTIVE_FROM] => 01.04.2019 13:37:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 01.04.2019 13:37:00 [IBLOCK_ID] => 12 [~IBLOCK_ID] => 12 [PREVIEW_PICTURE] => 7449 [~PREVIEW_PICTURE] => 7449 ) [2] => Array ( [ID] => 32741 [~ID] => 32741 [NAME] => Береш Май Обзор писем РЗН [~NAME] => Береш Май Обзор писем РЗН [DATE_ACTIVE_FROM] => 28.05.2020 08:53:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 28.05.2020 08:53:00 [IBLOCK_ID] => 12 [~IBLOCK_ID] => 12 [PREVIEW_PICTURE] => 10191 [~PREVIEW_PICTURE] => 10191 ) )

Источник: www.katrenstyle.ru

Правило 50/30/20 — простой способ планирования семейного бюджета

Я не большой поклонник постоянного учета личных финансов. Постоянно записывать все расходы. Каждую потраченную копеечку. Разносить их по категориям. Ради чего? Чтобы потом потом понять куда ушли деньги?

В этом конечно есть польза. Но все это — в прошедшем времени.

Деньги уже потрачены и назад их не вернешь. Пытаться сократить будущие расходы в ненужных категориях. Опять все это нужно учитывать, записывать. И всегда есть вероятность выйти за рамки. Или забыть зафиксировать некоторые виды трат.

И через месяц, сводя дебет с кредитом, найти неопознанные траты и занести их в графу «прочие расходы». Плюс потеря времени на записывание каждой операции.

По мне, чем проще система, тем эффективнее. И на мой взгляд, гораздо лучше использовать систему планирования семейного бюджета.

Правило 50/30/20 — одна из них. Буквально за несколько минут можно распланировать будущие расходы. И все . Больше никаких заморочек.

- правило 4-х конвертов;

- метод 6-ти кувшинов;

- система kekabo.

Как работает метод 50/30/20

Распределяем весь поступающий семейный доход на 3 кучки или категории. В пропорции 50/30/20.

1 категория — 50% дохода. Базовые потребности.

- продукты питания;

- оплата коммунальных услуг, интернета и мобильной связи;

- бытовые расходы;

- одежда и обувь первой необходимости;

- транспортные расходы.

2 категория — 30% — расходы, приносящие радость и приятные эмоции. )))

- развлечения (кино, театр, концерты);

- шоппинг, то есть покупка вещей не первой необходимости.

- кафе и рестораны;

- продукты питания не первой необходимости (вкусняшки);

- хобби и увлечения.

3 категория — 20%. Деньги на черный день и будущие покупки.

- формирование подушки безопасности;

- накопление на пенсию, отпуск, крупные покупки;

- резервный капитал для непредвиденных расходов (срочный ремонт, подарки).

Разделить деньги в нужных пропорциях сможет даже школьник. За пару минут.

Больше ничего делать не надо. Только следить, чтобы деньги из каждой категории использовались строго по назначению.

Советы по внедрению правила планирования

Заданные пропорции 50/30/20 — это не догма. В зависимости от ваших доходов и текущей финансовой ситуации, можно изменять доли.

У людей с небольшими доходами, большая часть денег будет уходить только на одни базовые потребности. Другие, могут без особого ущерба тратить на развлечения и половину дохода.

Можно поиграть цифрами и найти оптимальное для себя соотношение. Но самое главное условие — оставить все три категории.

Если вы ни разу не вели семейный бюджет, попробовав первый месяц жить по правилу 50/30/20 — будете сильно удивлены. На 90% у вас ничего не получится.

Может оказаться, что спланированных денег на 1 или 2 категорию не хватает.

Ничего страшного. Впоследствии можно учесть все ошибки. И подогнать пропорции под себя. Либо более ответственно относится к будущим расходам.

Категорически нельзя перебрасывать деньги из одной категорию в другую.

Неиспользованные деньги можно перенести на следующий месяц (в аналогичную категорию), либо пополнить третью категорию (формирование капитала).

Как и где хранить разделенные деньги?

Иметь 3 кошелька? Или разложить по разным карманам?

Самый простой способ — банковские карты. Раскидайте деньги по ним. И расплачивайтесь в каждой категории своей картой.

Для третьей категории, лучше затруднить свободный доступ к накоплениям. Чтобы не было соблазна вытаскивать из нее деньги. Например, откройте банковский вклад. И деньги будут целы. И какой-то процентик по вкладу начислят.

Плюсы способа 50/30/20

Достоинства:

Метод простой и достаточно гибкий. Не нужно записывать каждую копеечку трат (как при учете финансов). Просто выделяем на будущие категории расходов заранее известные суммы. И придерживаемся плана. Каждый может настроить пропорции под себя.

Ограничение в необязательных тратах. Выделили определенную сумму на развлечения. Можете потратить в свое удовольствие. Но не больше.

Формирование накоплений даст вам:

- спокойствие, когда за душой есть несколько свободных грошиков — это повышает уверенность в завтрашнем дне. И всякие непредвиденные расходы уже не пробивают брешь в семейном бюджете

- возможно позволит сэкономить в будущем. Срочно нужны деньги, а их нет. Что делает большинство? Берут кредит. Выплачивая потом долг + проценты.

Формирование правильных финансовых привычек. Наконец-то я начну откладывать деньги. Пойму сколько денег трачу в никуда. Сокращу ненужные расходы. И наконец то научусь жить по средствам.

Самый главный плюс. Правило 50/30/20 позволяет не только откладывать деньги, но и тратить деньги на себя любимого, в свое удовольствие. Тем самым поддерживая мотивацию.

Жесткие ограничения в тратах, которыми грешат многие программы планирования и учета, с большей вероятностью обречены на провал. Человеку трудно постоянно вести аскетичный образ жизни. Отказывая себе во многих радостях жизни.

Есть ли минусы?

Естественно. Куда же без них.

Система не подойдет людям с нестабильными доходами. Сегодня пусто, завтра густо. Какое тут может быть планирование?

Низкие доходы. Весь бюджет уходит на базовые потребности. И даже не хватает денег на жизнь.

Распределение категорий — это субъективный фактор. Каждый может его трактовать по разному (в свою пользу). Например, новый телефон — это базовая потребность или лишние расходы? Сходил в кафе в обеденный перерыв на работе. Вроде бы как затраты на еду. Но можно и из дома было принести. Фитнес — это куда?

С одной стороны — поддержание физической формы так же важно как и питание. Но с другой, можно же бесплатно заниматься. Бегать по утрам. Делать зарядку дома.

- Благодарность автору — здесь.

- Есть вопросы? Задайте их в комментариях. Все читаю, по возможности отвечаю!

- Чтобы не пропускать новые статьи, подпишись на мой Telegram-канал

Источник: vse-dengy.ru