Проект: ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Инициатива: Создание сложных систем, путём и на условиях системного синтеза государства, бизнеса, науки и общества.

Инициатива: Сетевой консорциум научно-общественного взаимодействия

Инициатива: ДИСКУРС — 24 экосоциальная технология

Инициатива: Программа реформ Ковалева — Программа Русского экономического чуда

Сетевая форма реализации образовательных программ

Инициатива: О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Паспорт проекта утверждён: 24 декабря 2018 года.

Цели национального проекта РФ «Образование»:

- Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи национального проекта РФ «Образование»:

- Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

- Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

- Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

- Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

- Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

- Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.

- Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).

- Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях. А также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.

- Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.

Нацпроект «Образование»: ответственные за реализацию:

- куратор национального проекта – заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова;

- руководитель национального проекта – министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Образование» до 31.12.2024 года:

- в 2019 г. – 116 млрд 628,29 млн рублей;

- в 2020 г. – 132 млрд 741,25 млн рублей;

- в 2021 г. – 143 млрд 544,87 млн рублей;

- в 2022 г. – 129 млрд 293,48 млн рублей;

- в 2023 г. – 128 млрд 910,32 млн рублей;

- в 2024 г. – 133 млрд 335,32 млн рублей.

723,3 млрд руб. — федеральный бюджет

45,7 млрд руб. — бюджеты субъектов РФ

15,4 млрд руб. — внебюджетные источники

О проекте:

Доработанные версии паспортов девяти федеральных проектов системы образования прошли многостороннюю экспертизу, а также процедуру согласования. Они будут внесены в систему электронного мониторинга – подсистему «Электронного бюджета» Минфина России.

Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта «Образование»:

- «Поддержка семей, имеющих детей»;

- «Цифровая образовательная среда»;

- «Современная школа»;

- «Успех каждого ребёнка»;

- «Учитель будущего»;

- «Молодые профессионалы»;

- «Новые возможности для каждого»;

- «Социальная активность»;

- «Экспорт образования».

В Российской Федерации будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 2021 г.

70% обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества к концу 2024 г.

Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, к концу 2024 г.

Будет создана сеть центров цифрового образования детей «IT-куб»

24,5 тыс. детей будут обучаться на вновь созданных местах в сельских школах и в школах, расположенных в поселках городского типа, к концу 2023 г. (тыс.)

25 школ будет построено и введено в эксплуатацию с привлечением частных инвестиций к концу 2024 года

230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») будут созданы к концу 2024 г.

В 70% школ будет работать целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в т.ч. в обновлении образовательных программ, к концу 2024 г.

На 100% будет введена национальная система учительского роста педагогических работников к концу 2020 г.

70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, к концу 2024 г.

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей пройдут добровольную независимую оценку профессиональной квалификации к концу 2024 г.

50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования к концу 2024 г.

Не менее 900 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования пройдут обучение в созданных в каждом субъекте РФ региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

В 85 субъектах РФ будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях РФ к концу 2024 г.

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико- ориентированных и гибких образовательных программ

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс пройдет в г. Казани в августе 2019 г.

Будет обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства на базе ВДЦ «Смена» к концу сентября 2021 г.

85 субъектов РФ внедрят программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, к концу 2023 г.

35 тыс. преподавателей-мастеров производственного обучения повысят квалификацию по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, не менее 10 тыс. из них — будут сертифицированы в качестве экспертов — к концу 2024 г.

Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов

30 университетов (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации) получат государственную поддержку на основании конкурсного отбора к концу 2020 г., будут сформированы (актуализированы) их программы развития («дорожные карты») с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024 г.

80 вузов из 40 субъектов РФ будут включены в перечень образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки, к концу 2019 г.

20% студентов будут осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню, к концу 2024 г.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)

12 млн детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, к концу 2024 г.

900 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее», к концу 2024 г.

Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Будут созданы100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в вузах

В 85 субъектах РФ 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, будут построены к концу 2024 г.

Их смогут посещать 2 млн детей, которые смогут изучать «Технологию» и другие предметные области

Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей

Ученикам 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, к концу 2024 г.

70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (%)

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (млн человек)

В 85 субъектах РФ будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах:

обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность;

будет повышен уровень мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации;

будут учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка (для обучающихся);

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности

25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами пройдут подготовку на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, к концу 2024 г.

До конца 2024 года будут проведены мероприятия по различным направлениям добровольчества

1100 тыс. человек будут использовать единую информационную систему в сфере развития добровольчества, для эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, к концу 2024 г.

Дополнительные результаты национального проекта

1,7 млн граждан примут участие в 35 конкурсах профессионального и карьерного роста к концу 2024 г.

Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости

60 университетов будут реализовывать не менее чем по 5 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, к концу 2024 г.

В 2 раза будет увеличено количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах (до 425 тыс. человек), к концу 2024 г.

77,6 тыс. новых мест появятся в студенческих городках для проживания иностранных и иногородних студентов и преподавателей к концу 2024 г.

50 ресурсных центров будут созданы для детей и педагогов с обучением на русском языке в странах-партнерах к концу 2024 г.

18 тыс. иностранных граждан пройдут обучение в летних и зимних школах, в т.ч. на базе летних оздоровительных лагерей, к концу 2024 г.

Ежегодно будет проводиться национальный чемпионат «Абилимпикс», организованы мероприятия по подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью — к концу 2024 г.

В 85 субъектах РФ родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО окажут 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи к концу 2024 г.

Полномасштабная реализация нацпроекта «Образование» началась в январе 2019 года. С Рособрнадзором Минпросвещения утвердило методику расчёта показателей по вхождению Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. С ВЭБом отрабатываются варианты и модели партнёрства.

Наибольшую тревогу главы Минпросвещения, по её признанию, вызывает определение показателя, который характеризует долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программой дополнительного образования. Ольга Васильева предложила определить Росстат координатором по сбору и расчёту данного показателя на переходный период до 2021 года. Это, по её мнению, позволит преодолеть риски задвоения информации о тех детях, которые одновременно посещают несколько организаций дополнительного образования.

Губернатор Нижегородской области Андрей Никитин предлагает с помощью внедрения и развития сетевой формы реализации образовательных программ привлекать к задачам образования и библиотеки, и музеи, и спортивные учреждения. Для небольших районов, по мнению главы региона, целесообразно создание единого центра, который мог бы объединить под одной крышей социальные учреждения, а также учреждения дополнительного и общего образования.

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создана федеральная сеть центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах без образования юридического лица (локальный акт ОО, типовое положение). Совокупность образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры, составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Видео о национальном проекте «Образование»:

Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила с презентацией национального проекта «Образование»

Гайдаровский форум – 2019. Национальный проект РФ «Образование» – 9 жизней регионов

Федеральные проекты и программы национального проекта «Образование»:

- Федеральный проект «Современная школа». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Учитель будущего». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Молодые профессионалы». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Новые возможности для каждого». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Социальная активность». Паспорт проекта.

- Федеральный проект «Экспорт образования». О проекте.

- Программа «Социальные лифты для каждого». О программе.

Гранты в области нацпроекта системы образования:

- президентские гранты;

- профессиональные конкурсы.

Другие национальные проекты:

- национальный проект «Цифровая экономика»;

- национальный проект «Экология»;

- национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;

- национальный проект «Жильё и городская среда»;

- национальный проект «Наука»;

- национальный проект «Культура»;

- национальный проект «Демография»;

- национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»;

- национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- национальный проект «Здравоохранение».

Источник: strategy24.ru

Программ реализуемых с использованием сетевой формы что это

1. Что такое сетевое программное обеспечение?

Сетевое программное обеспечение предназначено для организации совместной работы группы пользователей на разных компьютерах. Позволяет организовать общую файловую структуру, общие базы данных, доступные каждому члену группы. Обеспечивает возможность передачи сообщений и работы над общими проектами, возможность разделения ресурсов.

2. Сетевые операционные системы

(Network Operating System – NOS) – это комплекс программ, обеспечивающих обработку, хранение и передачу данных в сети.

Сетевая операционная система выполняет функции прикладной платформы, предоставляет разнообразные виды сетевых служб и поддерживает работу прикладных процессов, выполняемых в абонентских системах. Сетевые операционные системы используют клиент-серверную, либо одноранговую архитектуру. Компоненты NOS располагаются на всех рабочих станциях, включенных в сеть.

NOS определяет взаимосвязанную группу протоколов верхних уровней, обеспечивающих выполнение основных функций сети. К ним, в первую очередь, относятся:

- адресация объектов сети;

- функционирование сетевых служб;

- обеспечение безопасности данных;

- управление сетью.

При выборе NOS необходимо рассматривать множество факторов. Среди них:

- набор сетевых служб, которые предоставляет сеть;

- возможность наращивания имен, определяющих хранимые данные и прикладные программы;

- механизм рассредоточения ресурсов по сети;

- способ модификации сети и сетевых служб;

- надежность функционирования и быстродействие сети;

- используемые или выбираемые физические средства соединения;

- типы компьютеров, объединяемых в сеть, их операционные системы;

- предлагаемые системы, обеспечивающие управление сетью;

- используемые средства защиты данных;

- совместимость с уже созданными прикладными процессами;

- число серверов, которое может работать в сети;

- перечень ретрансляционных систем, обеспечивающих сопряжение локальных сетей с различными территориальными сетями;

- способ документирования работы сети, организация подсказок и поддержек.

3. Функции и характеристики сетевых операционных систем (ОС).

Различают ОС со встроенными сетевыми функциями и оболочки над локальными ОС. По другому признаку классификации различают сетевые ОС одноранговые и функционально несимметричные (для систем “клиент/сервер”).

Основные функции сетевой ОС:

- управление каталогами и файлами;

- управление ресурсами;

- коммуникационные функции;

- защита от несанкционированного доступа;

- обеспечение отказоустойчивости;

- управление сетью.

Управление каталогами и файлами в сетях заключается в обеспечении доступа к данным, физически расположенным в других узлах сети. Управление осуществляется с по-мощью специальной сетевой файловой системы. Файловая система позволяет обращаться к файлам путем применения привычных для локальной работы языковых средств. При обмене файлами должен быть обеспечен необходимый уровень конфиденциальности обмена (секретности данных).

Управление ресурсами включает обслуживание запросов на предоставление ресурсов, доступных по сети.

Коммуникационные функции обеспечивают адресацию, буферизацию, выбор на-правления для движения данных в разветвленной сети (маршрутизацию), управление потоками данных и др. Защита от несанкционированного доступа — важная функция, способствующая поддержанию целостности данных и их конфиденциальности. Средства защиты могут раз-решать доступ к определенным данным только с некоторых терминалов, в оговоренное время, определенное число раз и т.п. У каждого пользователя в корпоративной сети могут быть свои права доступа с ограничением совокупности доступных директорий или списка возможных действий, например, может быть запрещено изменение содержимого некоторых файлов.

Отказоустойчивость характеризуется сохранением работоспособности системы при воздействии дестабилизирующих факторов. Отказоустойчивость обеспечивается применением для серверов автономных источников питания, отображением или дублированием информации в дисковых накопителях.

Под отображением обычно понимают наличие в системе двух копий данных с их расположением на разных дисках, но подключенных к одному контроллеру. Дублирование отличается тем, что для каждого из дисков с копиями используются разные контроллеры. Очевидно, что дублирование более надежно. Дальнейшее повышение отказоустойчивости связано с дублированием серверов, что однако требует дополнительных затрат на приобретение оборудования.

Управление сетью связано с применением соответствующих протоколов управления. Программное обеспечение управления сетью обычно состоит из менеджеров и агентов. Менеджером называется программа, вырабатывающая сетевые команды. Агенты представляют собой программы, расположенные в различных узлах сети.

Они выполняют команды менеджеров, следят за состоянием узлов, собирают информацию о параметрах их функционирования, сигнализируют о происходящих событиях, фиксируют аномалии, следят за трафиком, осуществляют защиту от вирусов. Агенты с достаточной степенью интеллектуальности могут участвовать в восстановлении информации после сбоев, в корректировке параметров управления и т.п.

4. Структура сетевой операционной системы

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной сети. Каждый компьютер в сети автономен, поэтому под сетевой операционной системой в широком смысле понимается совокупность операционных систем отдельных компьютеров, взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам – протоколам. В узком смысле сетевая ОС – это операционная система отдельного компьютера, обеспечивающая ему возможность работать в сети.

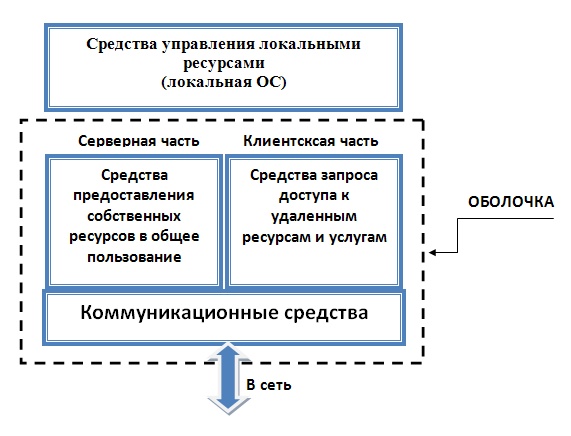

Рис. 1 Структура сетевой ОС

В соответствии со структурой, приведенной на рис. 1, в сетевой операционной системе отдельной машины можно выделить несколько частей.

- Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции распределения оперативной памяти между процессами, планирования и диспетчеризации процессов, управления процессорами, управления периферийными устройствами и другие функции управления ресурсами локальных ОС.

- Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользование – серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают, например, блокировку файлов и записей, ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленного доступа к собственной файловой системе и базе данных; управление очередями запросов удаленных пользователей к своим периферийным устройствам.

- Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам – клиентская часть ОС (редиректор). Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к удаленным ресурсам от приложений и пользователей. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложе-ния выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо.

- Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит обмен сооб-щениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию сообщений, выбор мар-шрута передачи сообщения по сети, надежность передачи и т.п., т. е. является средством транспортировки сообщений.

5. Клиентское программное обеспечение

Для работы с сетью на клиентских рабочих станциях должно быть установлено клиентское программное обеспечение. Это программное обеспечение обеспечивает доступ к ресур-сам, расположенным на сетевом сервере. Тремя наиболее важными компонентами клиентского программного обеспечения являются редиректоры (redirector), распределители (desig-nator) и имена UNC (UNC pathnames).

Редиректоры

Редиректор – сетевое программное обеспечение, которое принимает запросы вво-да/вывода для удаленных файлов, именованных каналов или почтовых слотов и затем пере-назначает их сетевым сервисам другого компьютера. Редиректор перехватывает все запросы, поступающие от приложений, и анализирует их.

Фактически существуют два типа редиректоров, используемых в сети:

- клиентский редиректор (client redirector)

- серверный редиректор (server redirector).

Оба редиректора функционируют на представительском уровне модели OSI. Когда клиент делает запрос к сетевому приложению или службе, редиректор перехватывает этот запрос и проверяет, является ли ресурс локальным (находящимся на запрашивающем ком-пьютере) или удаленным (в сети).

Если редиректор определяет, что это локальный запрос, он направляет запрос центральному процессору для немедленной обработки. Если запрос пред-назначен для сети, редиректор направляет запрос по сети к соответствующему серверу. По существу, редиректоры скрывают от пользователя сложность доступа к сети. После того как сетевой ресурс определен, пользователи могут получить к нему доступ без знания его точно-го расположения.

Распределители

Распределитель (designator) представляет собой часть программного обеспечения, управляющую присвоением букв накопителя (drive letter) как локальным, так и удаленным сетевым ресурсам или разделяемым дисководам, что помогает во взаимодействии с сетевыми ресурсами. Когда между сетевым ресурсом и буквой локального накопителя создана ассоциация, известная также как отображение дисковода (mapping a drive), распределитель отслеживает присвоение такой буквы дисковода сетевому ресурсу. Затем, когда пользователь или приложение получат доступ к диску, распределитель заменит букву дисковода на сете-вой адрес ресурса, прежде чем запрос будет послан редиректору.

Имена UNC

Редиректор и распределитель являются не единственными методами, используемыми для доступа к сетевым ресурсам. Большинство современных сетевых операционных систем, так же как и Windows 95, 98, NT, распознают имена UNC (Universal Naming Convention — Универсальное соглашение по наименованию). UNC представляют собой стандартный спо-соб именования сетевых ресурсов. Эти имена имеют форму \Имя_сервераимя_ресурса. Способные работать с UNC приложения и утилиты командной строки используют имена UNC вместо отображения сетевых дисков.

6. Серверное программное обеспечение

Для того чтобы компьютер мог выступать в роли сетевого сервера необходимо установить серверную часть сетевой операционной системы, которая позволяет поддерживать ресурсы и распространять их среди сетевых клиентов. Важным вопросом для сетевых серверов является возможность ограничить доступ к сетевым ресурсам. Это называется сетевой защитой (network security). Она предоставляет средства управления над тем, к каким ресурсам могут получить доступ пользователи, степень этого доступа, а также, сколько пользователей смогут получить такой доступ одновременно. Этот контроль обеспечивает конфиденциальность и защиту и поддерживает эффективную сетевую среду.

В дополнение к обеспечению контроля над сетевыми ресурсами сервер выполняет следующие функции:

- предоставляет проверку регистрационных имен (logon identification) для пользователей;

- управляет пользователями и группами;

- хранит инструменты сетевого администрирования для управления, контроля и аудита;

- обеспечивает отказоустойчивость для защиты целостности сети.

7. Клиентское и серверное программное обеспечение

Некоторые из сетевых операционных систем, в том числе Windows, имеют программные компоненты, обеспечивающие компьютеру как клиентские, так и серверные возможности. Это позволяет компьютерам поддерживать и использовать сетевые ресурсы и преобладает в одноранговых сетях. В общем, этот тип сетевых операционных систем не так мощен и надежен, как законченные сетевые операционные системы.

Главное преимущество комбинированной клиентско–серверной сетевой операционной системы заключается в том, что важные ресурсы, расположенные на отдельной рабочей станции, могут быть разделены с остальной частью сети.

Недостаток состоит в том, что если рабочая станция поддерживает много активно используемых ресурсов, она испытывает серьезное падение производительности. Если такое происходит, то необходимо перенести эти ресурсы на сервер для увеличения общей производительности.

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная части.

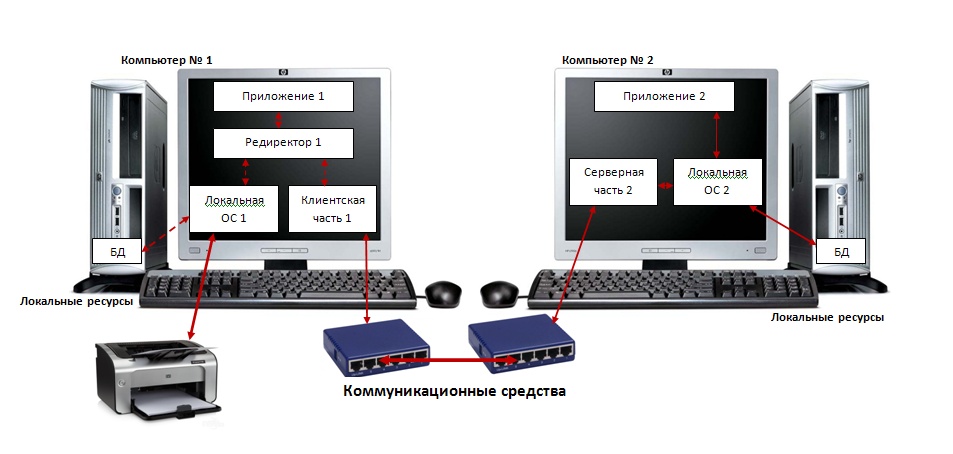

На рис. 2 компьютер 1 выполняет функции клиента, а компьютер 2 – функции сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная часть, а на второй – клиентская.

Рис. 2 Взаимодействие компонентов сетевой ОС

Если выдан запрос к ресурсу данного компьютера, то он переадресовывается локальной операционной системе. Если же это запрос к удаленному ресурсу, то он переправляется в клиентскую часть, где преобразуется из локальной формы в сетевой формат, и передается коммуникационным средствам. Серверная часть ОС компьютера 2 принимает запрос, преобразует его в локальную форму и передает для выполнения своей локальной ОС. После того, как результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме и направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует результат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, которое выдало запрос.

8. Требования к современным операционным системам

Главным требованием, предъявляемым к операционной системе, является выполнение ею основных функций эффективного управления ресурсами и обеспечение удобного интерфейса для пользователя и прикладных программ. Современная ОС, как правило, должна поддерживать мультипрограммную обработку, виртуальную память, свопинг, многооконный графический интерфейс пользователя, а также выполнять многие другие необходимые функции и услуги. Кроме этих требований функциональной полноты к операционным системам предъявляются не менее важные эксплуатационные требования, которые перечислены ниже.

Расширяемость.

В то время как аппаратная часть компьютера устаревает за несколько лет, полезная жизнь операционных систем может измеряться десятилетиями. Примером может служить ОС UNIX. Поэтому операционные системы всегда изменяются со временем эволюционно, и эти изменения более значимы, чем изменения аппаратных средств.

Изменения ОС обычно заключаются в приобретении ею новых свойств, например поддержке новых типов внешних устройств или новых сетевых технологий. Если код ОС написан таким образом, что дополнения и изменения могут вноситься без нарушения целостности системы, то такую ОС называют расширяемой. Расширяемость достигается за счет модульной структуры ОС, при которой про¬граммы строятся из набора отдельных модулей, взаимодействующих только через функциональный интерфейс.

Переносимость.

В идеале код ОС должен легко переноситься с процессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы (которые различаются не только типом процессора, но и способом организации всей аппаратуры компьютера) одного типа на аппаратную платформу другого типа. Переносимые ОС имеют несколько вариантов реализации для разных платформ, такое свойство ОС называют также многоплатформенностью.

Совместимость.

Существует несколько «долгоживущих» популярных операционных систем (разновидности UNIX, Windows, Windows Server), для которых наработана широкая номенклатура приложений. Некоторые из них пользуются широкой популярностью.

Поэтому для пользователя, переходящего по тем или иным причинам с одной ОС на другую, очень привлекательна возможность запуска в новой операционной системе привычного приложения. Если ОС имеет средства для выполнения прикладных программ, написанных для других операционных систем, то про нее говорят, что она обладает совместимостью с этими ОС. Следует различать совместимость на уровне двоичных кодов и совместимость на уровне исходных текстов. Понятие совместимости включает также поддержку пользовательских интерфейсов других ОС.

Надежность и отказоустойчивость.

Система должна быть защищена как от внутренних, так и от внешних ошибок, сбоев и отказов. Ее действия должны быть всегда предсказуемыми, а приложения не должны иметь возможности наносить вред ОС. Надежность и отказоустойчивость ОС прежде всего определяются архитектурными решениями, положенными в ее основу, а также качеством ее реализации (отлаженностью кода). Кроме того, важно, включает ли ОС программную поддержку аппаратных средств обеспечения отказоустойчивости, таких, например, как дисковые массивы или источники бесперебойного питания.

Безопасность.

Современная ОС должна защищать данные и другие ресурсы вычисли-тельной системы от несанкционированного доступа. Чтобы ОС обладала свойством безопасности, она должна как минимум иметь в своем составе средства аутентификации — определения легальности пользователей, авторизации — предоставления легальным пользователям дифференцированных прав доступа к ресурсам, аудита — фиксации всех «подозрительных» для безопасности системы событий. Свойство безопасности особенно важно для сетевых ОС. В таких ОС к задаче контроля доступа добавляется задача защиты данных, передаваемых по сети.

Производительность.

Операционная система должна обладать настолько хорошим быстродействием и временем реакции, насколько это позволяет аппаратная платформа. На производительность ОС влияет много факторов, среди которых основными являются архитектура ОС, многообразие функций, качество программирования кода, возможность исполнения ОС на высокопроизводительной (многопроцессорной) платформе.

9. Выбор сетевой операционной системы

При выборе сетевой операционной системы необходимо учитывать:

- совместимость оборудования;

- тип сетевого носителя;

- размер сети;

- сетевую топологию;

- требования к серверу;

- операционные системы на клиентах и серверах;

- сетевая файловая система;

- соглашения об именах в сети;

- организация сетевых устройств хранения.

В настоящее время наибольшее распространение получили две основные сетевые ОС — UNIX и Windows .

ОC UNIX применяют преимущественно в крупных корпоративных сетях, поскольку эта система характеризуется высокой надежностью, возможностью легкого масштабирования сети. В Unix имеется ряд команд и поддерживающих их программ для работы в сети.

Во-первых, это команды ftp, telnet, реализующие файловый обмен и эмуляцию удаленного узла на базе протоколов TCP/IP. Во-вторых, протокол, команды и программы UUCP, разработанные с ориентацией на асинхронную модемную связь по телефонным линиям между удаленными Unix-узлами в корпоративных и территориальных сетях.

ОС Windows Server обеспечивает работу в сетях “клиент/сервер”. Windows обычно применяют в средних по масштабам сетях.

Источник: teacherbox.ru