Продовольственная программа СССР на период до 1990 года предусматривает дальнейшее развитие химизации сельского хозяйства, мелиорации земель, внедрение почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.[ . ]

Продовольственной программой СССР предусмотрено увеличить применение органических удобрений в колхозах и совхозах к 1990 г. не менее чем до 1,5 млрд. т. Эта задача будет решаться главным образом за счет увеличения использования навоза, а также различных навозно-торфяных, навозно-сапропелевых и других компо-стов.[ . ]

Продовольственная программа СССР на период до 1990 года, разработанная в соответствии с решениями XXVI съезда партии и одобренная майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, и в хозяйственном и в политическом плане — важнейшая часть стратегии партии на текущее десятилетие. Цель Продовольственной программы состоит в том, чтобы в возможно более короткие сроки надежно обеспечить население страны продуктами питания. По сроему замыслу, комплексному характеру и масштабности она призвана гарантировать прогресс всего народндго хозяйства страны.[ . ]

«Намедни, 1982»: Продовольственная программа СССР

В Продовольственной программе СССР, одобренной майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, поставлена задача: используя возросший экономический потенциал страны, обеспечить в возможно сжатые сроки устойчивое снабжение населения всеми видами продовольствия, существенно улучшить структуру питания советских людей. Программой предусмотрены эффективные меры по совершенствованию снабжения населения плодоовощной продукцией и картофелем путем дальнейшего увеличения производства и повышения их качества, а также резкого сокращения потерь продукции в цепи «поле — потребитель».[ . ]

В СССР, других социалистических странах, а также странах развитого капитализма лесистость стабилизировалась за счет искусственных посадок. В лесах Черноземного центра и Украины, например, около 1/3 площади занято искусственными насаждениями. Вместе с тем в развивающихся странах процесс лесоистреб-ления продолжается. Особую тревогу вызывает состояние и будущее влажных тропических лесов, экологическое значение которых имеет глобальный характер. Они занимают сейчас около 12 млн. км2—40% от первоначально занимаемых площадей. По данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного комитета Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и других международных организаций, несмотря на предпринимаемые меры, обезлесивание влажно-тропи-ческих стран идет с нарастающей силой.[ . ]

В Продовольственной программе СССР на период до 1990 г. подчеркивается, что ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна — ключевая проблема в сельском хозяйстве. Основной путь ее решения — повсеместное повышение урожайности.[ . ]

В соответствии с Продовольственной программой СССР в текущем десятилетии планируется увеличить среднегодовой объем производства продукции сельского хозяйства по сравнению с десятой пятилеткой на 12—14 %. Более 2/з заготавливаемых картофеля, овощей и плодов должны закладываться на хранение.[ . ]

Продовольственная программа СССР (1984). Как это было…

В письме Министерства просвещения СССР «Об ознакомлении учащихся общеобразовательных школ с материалами майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и об участии школьников в выполнении Продовольственной программы СССР» подчеркивается, что очень важно организовать коллективный труд ребят с целью производства сельскохозяйственной продукции (картофеля, овощей, плодов, ягод и т. д.) как на школьном учебно-опытном участке, так и на земле, специально отведенной учебному заведению хозяйством. Технической базой этих работ, помимо машин и агрегатов, предоставляемых ученическим бригадам колхозамя и совхозами, могут и должны стать различные орудия и средства малой механизации, изготовляемые самими юными техниками в кружках и учебных мастерских.[ . ]

Прудовое и садковое рыборазведение. Продовольственной программой СССР предусматривается довести потребление рыбы к концу двенадцатой пятилетки до 19 кг на душу населения. Эта задача должна решаться не только за счет морепродуктов. Внутренние пресноводные водоемы также должны давать большое количество, причем наиболее ценной по вкусовым качествам рыбной продукции.

Поэтому большое значение придают искусственным рыбоводным предприятиям: рыбопитомникам для получения посадочного материала и нагульным прудам. Возможны и полносистемные рыбоводные хозяйства (рис. 3.32), выращиваемые как рыбопосадочный материал, так и товарную рыбу.[ . ]

Селекции и семеноводству полевых культур принадлежит важная роль в реализации Продовольственной программы СССР, в которой прел усмотрено осуществить меры по дальнейшему развитию научных исследований и совершенствованию организации’внед-рения в производство достижений науки в отраслях агропромышленного комплекса. Это относится и к селекционно-семеноводческой работе. Научно-технический прогресс в данной области неразрывно связан с успехами биологии (особенно генетики), с разработкой новых методов и совершенствованием технических средств.[ . ]

Решение задач охраны окружающей среды тееио увязывается с разработкой и выполнением Продовольственной, Энергетической программ и химизацией народного хозяйства. В целях совершенствования системы управления охраной природы и регулирования природных ресурсов образован с. эзио-республи-канекий Государственный Комитет СССР по охране природы.[ . ]

Таким образом можно утверждать, что устройство теплиц на покрытиях зданий (спонтанно начавшееся развиваться в СССР) и использование для их обогрева ВЭР будет способствовать охране окружающей среды, а также выполнению Продовольственной и Энергетической программ нашей страны.[ . ]

Основные задачи агропромышленного комплекса — достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежное обеспечение страны качественными продуктами питания и сырьем, объединение усилий всех отраслей комплекса для получения высоких конечных результатов в соответствии с Продовольственной программой СССР. Для дальнейшего увеличения производства и увеличения качества сельскохозяйственной продукции первостепенное значение приобретает повышение культуры и эффективности земледелия, важнейшим звеном которого является защита растений от болезней, вредителей и сорняков.[ . ]

Источник: ru-ecology.info

Продовольственная программа (1982 г.)

С середины 60-х гг. обозначился новый этап в аграрной политике государства, связанный с процессами научно-технической революции (НТР), совершенствованием организации и управления производством, углублением специализации и концентрации на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. На основе имевшихся достижений научно-технического прогресса в стране вызревали условия для создания современной материальной базы сельского хозяйства, активного формирования агропромышленного продовольственного комплекса.

За три пятилетки на основе повышения эффективности экономики страны значительно укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства, переработки его продукции, отраслей пищевой промышленности. Почти полностью обновились производственные фонды сельскохозяйственного назначения. Ускоренное развитие получила химизация и мелиорация земель. Были созданы новые отрасли, обслуживающие как сельское хозяйство, так и пищевые отрасли: машиностроение для животноводства и кормопроизводства, сельское строительство, комбикормовая и микробиологическая промышленность. Основные производственные фонды пищевых отраслей промышленности увеличились в 2,7 раза.

Несмотря на неблагоприятные климатические условия, среднегодовое валовое производство сельскохозяйственной продукции за 15 лет возросло в СССР в 1,5 раза (в странах Западной Европы – на 31% и в США – на 29%). Это позволило при увеличении населения страны на 35 млн. человек повысить среднегодовой объем валовой продукции в расчете на одного человека на 28%.

Повсеместно было обеспечено бесперебойное снабжение хлебом, хлебобулочными и макаронными изделиями, сахаром. Возросло потребление мяса, молока, яиц. Рацион питания по калорийности стал соответствовать физиологической норме и составил, как и в Западной Европе, 3350 килокалорий в день. В целом в мире на человека приходилось 2550 килокалорий.

Доля СССР в населении планеты составляла 6%, тогда как производство зерна – 12,9%, пшеницы – 23,2, картофеля – 21,7, овощей – 7,9, сахарной свеклы – 31,7, мяса – 17, молока – 20,3, яиц – 12,3%. Однако в начале 80-х гг. положение с продовольствием обострилось. Для этого был ряд причин.

Непреложным фактом было то, что никто в стране не голодал. Вопрос стоял об улучшении качества, структуры питания. Возникло несоответствие между ростом денежных доходов населения и менее быстрым увеличением производства сельскохозяйственной продукции. Это при стабильных, сравнительно низких государственных розничных ценах приводило к повышенному спросу на наиболее ценные продукты, особенно мясные и молочные изделия.

Кроме того, резко возросло число постоянных покупателей продовольственных товаров, что объяснялось как сокращением численности сельского населения, снижением доли личного подсобного хозяйства в производстве продуктов питания, так и переходом значительной части жителей села к городскому образу жизни.

Вместе с тем беспокоило и снижение темпов прироста производства сельскохозяйственной продукции из-за недостатков функционирования хозяйственного механизма и вследствие крайне неблагоприятных погодных условий 1979-1981 гг. За 800 лет развития России всего четыре раза наблюдалось, чтобы три года подряд были неурожайными и что приводило тогда к катастрофическому голоду.

Учитывая все эти факторы, в 1982 г. специалистами государственных органов, руководителями сельского хозяйства, пищевой промышленности, авторитетными и известными учеными была разработана специальная Продовольственная программа на 80-е годы, получившая одобрение в ходе ее широкого обсуждения.

Цель Продовольственной программы – надежное снабжение населения страны всеми видами продовольствия, улучшение качества и структуры питания. Она предусматривала создание такого продовольственного фонда, который должен был снять остроту в снабжении наиболее ценными продуктами, позволил бы создать необходимые резервы, гарантирующие страну от всяких случайностей.

Важнейшее значение в решении поставленных задач имело последовательное соблюдение принципа комплексности и системности. Этот принцип был заложен в Продовольственной программе. Она представляла обоснованную систему мер, охватывающую основные стороны сбалансированного развития агропромышленного комплекса, – рост производства продовольствия, укрепление материально-технической базы сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, повышение эффективности работы колхозов и совхозов, всех агропромышленных, пищевых предприятий, совершенствование управления и экономического механизма, подготовку кадров, улучшение социально-культурных и бытовых условий на селе.

Действительно, в нашей стране к 80-м годам сложились все необходимые материально-технические и экономические условия для формирования и развития агропромышленного продовольственного комплекса (АПК), под чем понималась единая, целостная экономическая система. Подобно другим, например, ТЭК (топливно-энергетический комплекс) или ВПК (военно-промышленный комплекс), АПК как система могла действовать эффективно, когда все технологические стадии агропромышленного производства между собой связаны — от производства средств производства для сельского хозяйства, переработки его сырья, выработки пищевых продуктов до их розничной торговли и общественного питания.

Предполагалось, что в двенадцатой пятилетке (1986-1900 гг.) АПК должен был получить примерно одну треть общего объема капиталовложений во все народное хозяйство.

Центральное звено АПК – сельское хозяйство. В сельской местности проживало в 1981 г. 97,7 млн. человек или 37% всего населения страны. В сельском хозяйстве трудилось примерно 27 млн. человек, из них 4,5 млн. – механизаторов, трактористов, водителей автотранспорта. Работающие здесь составляли лишь пятую часть всех занятых в народном хозяйстве.

Однако за счет продукции сельского хозяйства на три четверти формировался фонд народного потребления. Удельный вес товаров, полученных из сельскохозяйственного сырья, составлял более 2/3 розничного товарооборота, в том числе 97% по продовольственным и 40% по непродовольственным товарам.

Поэтому на первое место в Продовольственной программе были выдвинуты меры, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, повышение темпов его роста.

Главное, как показывала практика, – это забота о подъеме земледелия, повышении плодородия почв для решения зерновой проблемы. В десятой пятилетке (1976-1980 гг.) было получено по 205 млн. тонн зерна в среднем за год при урожайности 16 центнеров с гектара. Чтобы получить в двенадцатой пятилетке намечаемые 250-255 млн. тонн зерна в год, надо было поднимать урожайность с гектара на 6-7 центнеров. Поэтому улучшение структуры посевных площадей и севооборотов, увеличение и эффективное использование мелиорированных угодий, широкое применение органических и минеральных удобрений, внедрение более продуктивных сортов растений, повышение материальной заинтересованности тружеников в росте урожайности было определено в продовольственной программе в качестве основных звеньев работы в области земледелия на ближайшие десять лет.

Наиболее остро ощущалась в начале 80-х гг. нехватка мясомолочных продуктов, особенно говядины, сливочного масла. В стране тогда приходилось около 58 кг мяса на душу населения в год (рациональная норма – 82-85 кг). Прежде всего, обеспечивалось снабжение мясом сети общественного питания, детских, школьных, медицинских учреждений, армии.

В связи с этим в животноводстве намечался поворот к интенсивным факторам его развития. Поголовье крупного скота в стране было не меньше, чем в США. Но крупный рогатый скот колхозы и совхозы реализовывали из-за нехватки кормов средним весом 344 кг, тогда как в США – 500 кг. Поэтому кормопроизводство по продовольственной программе выделялось в самостоятельную отрасль, развертывалось строительство в колхозах и совхозах животноводческих ферм.

Продовольственной программой предусматривалось использование и таких источников увеличения продовольственного фонда, как личные подсобные хозяйства рабочих, колхозников и служащих на селе и садово-огородные кооперативы промышленных предприятий и городских организаций. Доля их в производстве в стране продуктов питания в 1980 г. составляла около 30% всего объема производства мяса, молока, яиц и овощей, а картофеля – более 60%. Поэтому на основе договорных отношений предусматривалось совершенствование системы организации производства и закупок продукции у населения.

Резервы экономии в стране были большие. По подсчетам ученых, обеспечение лучшей сохранности зерна и овощей при их уборке, транспортировке и переработке могло дать 20%-ную прибавку. Надо было также формировать у населения бережное отношение к продуктам питания – в стране 5-6 млн. тонн печеного хлеба ежегодно шло в пищевые отходы. Это столько хлеба, сколько употребляла ежегодно такая крупная страна, как Франция.

Поэтому экономия и бережливость сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, изыскание неиспользованных резервов ставились в основу производственного процесса – особенно у работников пищевой промышленности, выпускающих конечный продукт.

Значительная работа была предусмотрена в отраслях пищевой промышленности по увеличению производства сахара, растительного масла и маргариновой продукции, кондитерских изделий, пищевых концентратов, винограда, вина, пива и безалкогольных напитков, чая, рыбной продукции.

В решении Продовольственной программы видная роль отводилась науке, в том числе ученым пищевых вузов, которые активно включились в выполнение поставленных задач.

2. Модернизация АПК:

планы и реальность (1982-1991 гг.)

Сложность и масштабность задач, выдвинутых в Продовольственной программе, предъявляли принципиально новые требования к системе управления и экономическому механизму хозяйствования. Это означало, во-первых, целенаправленность системы управления на конечные результаты хозяйствования; во-вторых, оптимальное сочетание территориального и отраслевого принципов управления, преимуществ централизации с самостоятельностью и инициативой трудовых коллективов; в-третьих, всемерное усиление экономических методов управления, максимальное поощрение творческой инициативы, рентабельного качественного труда.

Поскольку агропромышленный комплекс рассматривался как единое целое, для управления им создавалась определенная система. В соответствии с решениями государственных органов, на земле появился единый хозяин – Агропромышленный комитет и его структурные управления – районные, областные агропромышленные объединения, республиканские комиссии по вопросам АПК. Эти органы территориального управления наделялись правами, которые должны были обеспечивать комплексное взаимосвязанное развитие всех отраслей АПК, рост конечных результатов и повышение эффективности производства.

Основной подсистемой народнохозяйственного агропромышленного комплекса являлся продовольственный компонент, ведущим звеном которого была пищевая промышленность, производящая продукты питания. По административно-управленческому принципу она делилась на пять групп. К первой относились отрасли, подведомственные Министерству мясной и молочной промышленности СССР, ко второй – отрасли, подчиненные Министерству рыбного хозяйства; к третьей – отрасли мукомольная, крупяная и комбикормовая, относящиеся к Министерству заготовок; к четвертой – отрасли плодоовощной промышленности, находящиеся в управлении Министерства плодоовощного хозяйства.

Пятая группа, наиболее обширная по количеству отраслей, включала в себя все остальные производства и отрасли пищевой промышленности: сахарную, хлебопекарную, макаронную, масложировую, парфюмерно-косметическую, спиртовую, ликероводочную, винодельческую, пивобезалкогольную, дрожжевую, чайную, табачную, крахмалопаточную, соляную, производство пищевых концентратов. Государственные предприятия этих отраслей были подведомственны Министерству пищевой промышленности СССР (поэтому иногда применяют понятие «пищевая промышленность» в более узком смысле, имея ввиду только эту группу отраслей).

В 1980 г. пищевая промышленность насчитывала 8186 предприятий и объединений, которые производили 15,9% всей промышленной продукции СССР. На долю отраслей, подчиненных Министерству пищевой промышленности, приходилось 6,9% общего объема основных производственных фондов.

Четкая система территориального и отраслевого управления звеньями АПК в целом обеспечивала в 80-е гг. устойчивые темпы развития сельского хозяйства, производство пищевых продуктов в соответствии с Продовольственной программой. Ставилась задача прежде всего покончить с закупками зерна за рубежом, ибо страна, обладая богатыми черноземами, превратилась в крупнейшего мирового импортера зерна. Для пищевой промышленности это означало, что все предприятия хлебопродуктов страны (элеваторы, мельницы, заводы комбикормов) с середины 60-х и в 70-х гг. переориентировались на загрузку своих освободившихся мощностей зерном из США, Канады, Австралии, Аргентины.

Поэтому трудовые коллективы АПК с энтузиазмом восприняли необходимость скорейшего осуществления ближайшей цели – обеспечить продовольственную независимость страны. Сильных сортов пшеницы производилось уже в середине 80-х гг. вполне достаточно для питания людей. Но надо было покончить с необходимостью импортирования зерна, которое шло на кормопроизводство для животноводства.

Продовольственной программой предусматривалось создание устойчивых экономических условий для подлинного, неформального хозрасчета. В сельском хозяйстве сложилось такое положение, при котором многие колхозы и совхозы не могли работать рентабельно, ибо им приходилось с убытками реализовывать животноводческую продукцию.

Цена, прибыль, кредит утрачивали роль экономических рычагов. Поэтому с 1983 г. были значительно повышены закупочные цены на крупный рогатый скот, свиней, овец, молоко, зерно, сахарную свеклу, картофель, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию. Расходы государства на эти цели составляли в расчете на год 16 млрд. рублей. Была списана с низко рентабельных и убыточных колхозов и совхозов задолженность по отсроченным ссудам Госбанка СССР в общей сумме 9,7 млрд. рублей. Строительство жилья, детских и дошкольных учреждений, клубов, дорог в убыточных колхозах стало финансироваться за счет средств госбюджета.

Продовольственная программа предусматривала усиление материальной заинтересованности работников АПК в увеличении производства продукции и повышении ее качества. С одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) началось широкое внедрение в отраслях АПК бригадного и коллективного подряда, аккордно-премиальной системы оплаты труда. Предусматривались различные доплаты за сверхплановую, лучшего качества продукцию. Вся система материального стимулирования обуславливалась конечными результатами труда.

В ходе осуществления продовольственной программы уже в 1990 г. 70% общего числа колхозов и совхозов России перешли на внутрихозяйственный арендный подряд, большинство коллективных хозяйств работало с прибылью. При этом соблюдались все технологические приемы в полеводстве, животноводстве.

Производство сельскохозяйственной продукции, сырья для пищевой промышленности принимало индустриальный характер. В таких условиях селу уже не страшны были засухи, потому что поля были чистыми, а научно обоснованные севообороты позволяли беречь ресурсы почвы. В стране имелись свои продукты питания для 300–миллионного населения. По потреблению продуктов на душу населения СССР был в 1991 г. на седьмом месте в мире. Мяса потреблялось в год 75 кг, молока и молочных продуктов – 386 кг, яиц – 297 штук, рыбы – 25 кг.

Многое было сделано АПК Московского региона. 150 предприятий города производили и поставляли сельскому хозяйству автомобили, электродвигатели, металлорежущие станки, оборудование, запасные части, резинотехнические изделия и другие материально-технические средства.

Около 100 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро занимались проблемами интенсификации сельскохозяйственного производства, перевода его на индустриальную основу. В Москве было сосредоточено 110 предприятий пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности. Они ежегодно выпускали продуктов питания на 4 млрд. 600 млн. рублей. Только в Таганском районе, где расположена Московская государственная технологическая академия, находятся Московский мясокомбинат, Мосжиркомбинат и многие другие предприятия пищевых отраслей промышленности, с которыми академия связана научно-техническим содружеством.

В то же время с приходом к власти М.С. Горбачева экономические стимулы АПК стали все более сочетаться с административно-командным стилем, популистскими лозунгами. Продовольственная программа подменялась разрекламированной задачей ускорения экономического и социального развития страны, совершенствования социализма, выхода к 2000 году на передовые позиции в мире по продовольственному обеспечению населения, товарам народного потребления.

На деле же крупные предприятия, учреждения, воинские подразделения ориентировались на создание собственных подсобных хозяйств («агроцехов») для обеспечения продовольствием своих рабочих и служащих. «Шефская помощь» предприятий и учреждений селу стала все более сводиться к отправке на полевые работы специалистов народного хозяйства. Серьезный ущерб сельскохозяйственному производству, отраслям пищевой промышленности нанесла непродуманная антиалкогольная компания.

Были вырублены тысячи гектаров виноградников, сокращено производство спиртных напитков, заодно закрывались пивоваренные заводы. Так, в выпущенной к 850-летию Москвы «Визитной карточке ОАО «Московский завод «Кристалл» при перечислении этапов развития предприятия указано следующее: «1985 год. – Траур. Оголтелый, якобы «всенародный» поход на алкоголь. Конвейеры пришлось перепрофилировать, наладить выпуск сиропов и безалкогольных напитков. Затем, когда борьба с алкоголем сошла на нет, заводчане достали рецептуры и наработки».

В ответ на эти запреты в стране возросло нелегальное производство алкоголя, что сократило доходы государственного бюджета. В течение 1985-1986 гг. производство алкогольных напитков в стране сократилось вдвое, а госбюджет не досчитался с 1985 по 1988 гг. около 67 млрд. рублей. В конце концов в 1988 г. антиалкогольная компания провалилась.

В результате начатой под руководством Горбачева «перестройки» продовольственная проблема в стране все обострялась. С 1989 г. стал нарастать дефицит на самые необходимые продукты питания. Были введены различные регламентации на продажу продовольствия.

В 1990 г. по всей стране, включая Москву, появились карточки, талоны, купоны, визитки, которые регулировали распределение мяса, масла, сахара, табака, муки, различных круп, детского питания, вино-водочных изделий. В 1991 г. в страну стала поступать гуманитарная помощь из разных стран и международных организаций. Так закончилось выполнение Продовольственной программы.

3. Экономические преобразования 90-х гг.

⇐ Предыдущая Стр 23 из 26 Следующая ⇒

Не забудь поделиться страницей с друзьями:

Источник: infopedia.su

Продовольственная программа СССР

Продовольственная проблема, как известно, относится к глобальным планетарным проблемам. Практически в каждой стране мира продовольственная безопасность тождественна национальной безопасности. В СССР аграрному сектору предавали исключительно важное социальное, экономическое и политическое значение. Среди приоритетных задач развития государства обеспечение населения продовольствием всегда занимало особое место, т.к. состояние агропродовольственной сферы экономики затрагивает жизненные интересы каждого человека.

Одобренная майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС Продовольственная программа имела особую практическую значимость и была призвана в возможно сжатые сроки обеспечить устойчивое снабжение населения всеми видами продовольствия, существенно улучшить структуру питания населения Советского Союза за счет увеличения потребления наиболее ценных продуктов.

Продовольственная программа предусматривала увеличение среднегодового объема производства мяса в 80-е годы на 5,2-5,7 млн. тонн против 3,2 млн. тонн прироста, достигнутого в 70-е годы. По молоку эти показатели должны были составить соответственно 14 и 12 млн. тонн; по овощам – 11-13 и 6,5 млн. тонн; по фруктам – 5,5-6,5 против 3,7 млн. тонн. Особенно высокий прирост намечался по производству зерна – 45-50 млн. тонн против 38 за 70-е годы.

Программа констатировала основные проблемы развития сельского хозяйства, и в её рамках был предложен комплекс мер, направленных на преодоление кризиса.

Производство пищевых продуктов предполагалось увеличить к 1990 году в 2,3-2,5 раза. Основное внимание при этом уделялось формированию и развитию агропромышленных комплексов (АПК), предусматривались меры по дальнейшей механизации, химизации, улучшению кормовой базы, использованию новых интенсивных технологий, также предлагалось всемерно внедрять материальное стимулирование колхозников. Было запланировано развитие и интенсификация земледелия и животноводства в Нечернозёмной полосе России, Поволжье и Урале. В значительной мере эффективность сельского хозяйства должны были повысить АПК. Продовольственная программа ориентировала на повсеместное улучшение условий труда и быта колхозников.

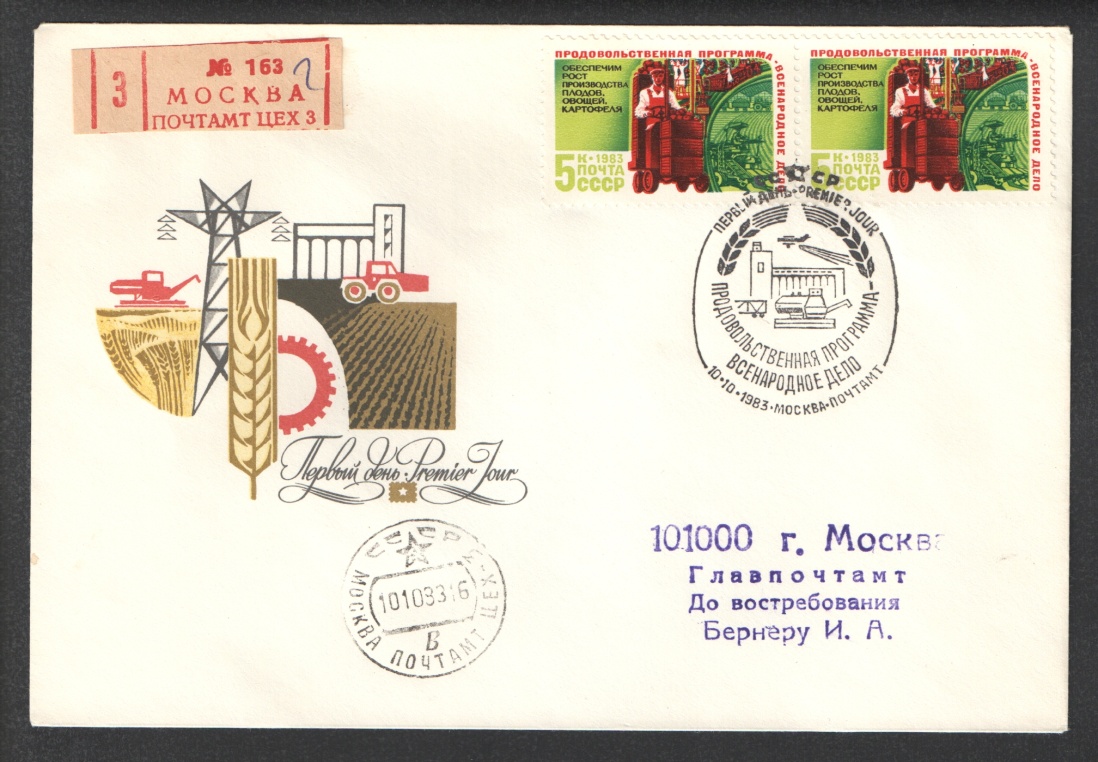

Советская филателия по-своему отреагировала на поставленные перед страной задачи и 10 октября 1983 г. в почтовое обращение поступила серия из трех марок – Продовольственная программа СССР. Следует особо подчеркнуть, что за всю историю почтовых марок нашей страны впервые были выпущены миниатюры номиналом в 5 копеек каждая, посвященные реализации в народном хозяйстве конкретной государственной программы, нацеленной на решение продовольственной проблемы.

Все три марки выпущены под девизом: «Продовольственная программа всенародное дело!». Они иллюстрируют, по замыслу их создателей, то чего больше всего не хватало в стране в части продовольствия. На каждой из трех почтовых миниатюр помимо девиза размещаются лозунги, призывающие к решению проблем продовольственного обеспечения населения СССР.

Так, на марке с лозунгом «Рост производства зерна – ключевая проблема в сельском хозяйстве» в центре миниатюры изображен комбайнер, на котором одет огромный венок из золотистых колосьев с красными лентами, за его спиной также размещены колосья, но уже более крупные, наливные. В нижнем правом углу почтовой марки легко разглядеть на фоне огромного элеватора движущийся зерноуборочный комбайн «Колос», демонстрирующий технические возможности зернопродуктового подкомплекса страны. Марка в основном трехцветная: золотисто-желтый, красный и белый цвета.

Вторая миниатюра под тем же девизом «Продовольственная программа всенародное дело!» посвящена животноводству.

На ней лозунг в коммунистических традициях – «Животноводство – ударный фронт». На переднем плане почтовой марки изображена крепкого телосложения доярка вся в белом с доильным ведром в правой руке. Она представлена на фоне своих питомцев – молочных коров, часть из которых склонились к кормушкам и, по-видимому, потребляют комбикорм. Чтобы подчеркнуть, что многие процессы на ферме механизированы и автоматизированы, за спиной доярки вполоборота изображен, по-видимому, механик животноводческого комплекса.

Слева, на фоновой части общей композиции разместились кормовые культуры: горох, клевер. Справа: вверху – кормоуборочный комбайн, идущий по полю, а несколько ниже животноводческие фермы, движущиеся колесные тракторы и молоковоз. Марка трехцветная: сине-голубой, красный и белый цвета.

Завершает серию почтовая марка с плактным лозунгом «Обеспечим рост производства плодов, овощей, картофеля».

На переднем плане, в центре миниатюры изображен водитель автопогрузчика груженого ящиками с яблоками, на голове кепка, одет в комбинезон, в светлой рубахе, руки на руле. Художнику удалось передать движение, кажется, что паренёк рулит, а погрузчик движется.

В верхнем правом углу композиции показана сцена сбора с плодовых деревьев яблок и погрузка их в ящики, которые отправляются в хранилище в специальных тележках тракторами «Беларусь». Почти 1/3 миниатюры занимает художественное изображение процесса уборки овощей и картофеля механизированным способом. Марка четырёхцветная: светло-зеленый, зеленый, красный и белый цвета. Номинал и год выпуска с надписью СССР на всех марках этой серии размещены в левом нижнем углу миниатюры.

Напомним читателям, что Программа ставила задачу увеличить потребление мяса на душу населения с 58 кг в 1980 году до 70 кг в 1990-м, молока и молочных продуктов – с 314 до 330 кг, яиц – с 239 до 265 штук, овощей и бахчевых культур – с 97 до 127 кг, фруктов и ягод – с 38 до 68 кг.

К 1990 году (по данным официальной статистики), цели поставленные программой по ключевым показателям были достигнуты. Потребление основных пищевых продуктов на душу населения было следующим: по мясу и мясопродуктам – 75 кг в год; по молоку и молокопродуктам – 387 кг; по яйцам – 297 шт.; по овощам и бахчевым – 89 кг; по фруктам – 35 кг. Как видно из приведенного арсенала показателей ниже установленных рубежей были только результаты по фруктам, овощам и бахчевым.

С другой стороны, авторитетные экономисты ставят под сомнение данные результаты, упоминая экономический кризис, наступивший перед распадом СССР. Поставленные Продовольственной программой цели якобы не были достигнуты, а 11-й и 12-й пятилетние планы в части продовольственных товаров были совершенно нереалистичными.

Даже благоприятные погодные условия периода 12-й пятилетки не спасли ситуацию в агропродовольственной сфере. Известный Ленинградский экономист-реформатор А.Н. Илларионов назвал Продовольственную программу попыткой найти чудодейственный эликсир для оживления стагнирующей экономики. И с ним трудно не согласиться.

Источник: poisk-ru.ru