Современная Россия находится в состоянии активной трансформации и модернизации. Вслед за США, Японией и западноевропейскими странами, наша страна начинает движение в сторону новой формы цивилизации – информационного общества. Этот процесс сопровождается изменениями практически во всех сферах – социально-экономической, политической, культурной и хотя сами изменения являются очень многоплановыми и не всегда однозначными, общий вектор развития России неизбежен и очевиден.

Работа состоит из 1 файл

Еще одной актуальной проблемой развития информационной цивилизации является роль научного сообщества и науки в целом. «Цель новой интеллектуальной технологии, — пишет Белл, — не больше и не меньше, чем реализовать мечту социальных алхимиков — мечту об «упорядочении» массового общества. В современном обществе миллионы людей ежедневно принимают миллиарды решений относительно того, что покупать, сколько иметь детей, за кого голосовать, куда пойти работать и т.п. Любой единичный выбор может быть непредсказуем, как непредсказуемо поведение отдельного атома, в то время как поведение совокупности может быть очерчено столь же четко, как треугольники в геометрии». Очевидно, что переход к информационному обществу должен сопровождаться не только ростом информатизации и высоких технологий. Одним из важнейших факторов перехода к информационному обществу является создание обобщающих социологических теорий, объясняющих информационную природу общества и происходящие в нем процессы.

Тема 8. Ч.2. Проблемы информационного общества и общества потребления

В этой связи очевидно значение социологических концепций, непосредственно исследующих социоинформационные процессы. Практически все теоретики информационного общества говорят о том, что переход к этому этапу развития цивилизации будет сопровождаться увеличением роли ученых в управлении социальными процессами и принятии решений государственных масштабов.

Однако даже в развитых западных странах профессиональные ученые пока довольно далеки от государственного управления, не говоря уже о России. Причем здесь несколько проблем. Первая – государство, в лице политиков, спецслужб и крупных корпораций всеми силами противостоит уменьшению собственной власти, а с приходом ученых это неизбежно произойдет.

Вторая – отделение действительно полезных и качественных специалистов от «мусора». Третья – профессиональные ученые часто не предрасположены к государственному управлению, однако обладают необходимым знаниями. Соответственно возникает вопрос о том, каков должен быть механизм управления, основанный на компетенции ученых, но являющийся политически эффективным? Для решения этого вопроса необходимы целенаправленные масштабные исследования и в первую очередь в социологии. Однако финансирование теоретических исследований гуманитарного направления в России отнюдь не является приоритетным направлением.

Проанализировав основные проблемы, стоящие на пути развития в России информационного общества, мы можем сделать вывод о том, что в нашей стране однозначно присутствуют положительные цивилизационные сдвиги. Однако насколько сложным будет путь к информационному обществу, как быстро мы сможем его пройти и что необходимо России, чтобы адекватно ответить на вызовы времени?

Проблемы становления и развития информационного общества

Перспективы развития Информационного Общества в России.

С нашей точки зрения, оптимальный путь развития современной России – не пытаться копировать уже устаревшие экономические, политические и социальные формы организации общества западных стран, а используя имеющиеся ресурсы способствовать развитию информационного общества.

Россия – огромная держава, где перемешались все три цивилизационные волны. Есть регионы, где до сих пор господствует аграрная цивилизация. В целом же в России еще не завершилась вторая волна индустриального развития, в то время как в крупных региональных центрах уже развивается третья – информационная волна.

В этой связи очень сложно выработать конкретные рекомендации по развитию России в целом. На наш взгляд, разумной является политика нынешнего правительства на создание «регионов-локомотивов» и крупных городских агломераций, которые станут региональными экономическими центрами. С одной стороны, при условии соответствующего финансирования, эти центры смогут стать основой завершения индустриального развития регионов России. С другой стороны, при условии соответствующей политики, эти центры могут стать катализаторами распространения ИКТ в регионах и способствовать формированию инфраструктуры информационного общества.

Традиционные для России проблемы нерационального использования средств и воровства, взяточничества, сращения криминала и власти могут быть во многом решены внедрением современных информационных систем управления. Причем традиционные системы, вроде пресловутого «Электронного правительства» здесь окажутся бессильны в силу своей инертности. необходимы более современные сетевые формы организации по типу Gov 2.0. Что же касается стоимости подобных проектов, то ее, конечно, сложно рассчитать, но есть несомненный способ сэкономить массу средств и ресурсов – привлечь к этим проектам высококлассные научные кадры. Причем не только на стадии разработки проектов, но и на стадии их реализации. Сращивание научного сообщества и государственного управления должно стать одним из приоритетных направлений реформ.

Кроме того, создание полноценной и эффективной системы электронного государства не столь затратное как кажется. В принципе, существующих в России технических средств достаточно для создания полноценного информационно- коммуникационного управления страной. Достаточно вспомнить проект Киберсин, действовавший в Чили в правление Сальвадора Альенде – на базе простейших телексных и телефонных сетей было создана полноценная и необыкновенно эффективная система электронного управление страной . Конечно, Россия гораздо более сложно управляемое государство, но опыт кибернетиков однозначно стоит учесть.

Известный социолог и один из ведущих специалистов по информационному обществу Мануэль Кастельс неоднократно бывал в России. В России он работал руководителем группы зарубежных экспертов, приглашенных в 1992 правительством РФ. Хотя рекомендации группы Кастельса были отклонены, он сохранил устойчивые связи с российскими академическими кругами и часто посещает нашу страну.

По мнению Кастельса современная Россия оказалась разорванной между немногими городскими мегаполисами. Если мегаполисы активно включаются в процесс глобализации, то региональная периферия, особенно в сельской местности, почти никак не связана с процессами информационного общества.

По мнению Кастельса, главным источником преодоления этого кризиса могут стать неправительственные организации. С нашей же точки зрения в современной России общественные организации слишком слабы, а существующая власть слишком авторитарна. Но в любом случае, без непосредственного участия государства информатизации и информационализации не произойдет.

Западные либералы идеализируют механизмы саморегулирования общества, даже вопреки историческому опыту собственных стран. Рыночная экономика в состоянии полной свободы не приводит к прогрессу – об этом красноречиво говорит опыт реформ 90-х годов. Так же наивно ждать, что распространение ИКТ среди населения само собой приведет к формированию информационного общества. Только масштабные нацпроекты, государственное финансирование и контроль, международные партнерские программы – лишь это позволит России создать необходимый базис для перехода к ИО.

В современной России уровень технологического развития не позволяет даже говорить о технотронном обществе. И это при том, что в нашей стране мощнейший научный потенциал и множество высокотехнологичных разработок. Конечно, современная международная рыночная конъюнктура не позволит нам реализовать все проекты. Например, процессор «Эльбрус» Б. Бабаяна, чья архитектура эффективнее процессоров Intel, не смог бы выйти на международный рынок, т.к. конкуренты просто не позволили бы (сейчас эти разработки фактически контролирует Intel) . Для того, чтобы научный и технический потенциал России стал основой перехода к ИО, так же нужна целенаправленная инвестиционная политика, осуществить которую в России можно только при поддержке государства.

Важным аспектом развития в России информационного общества является осознание нашим правительством разницы между информатизацией и информационализацией. Информационное общество – это не просто компьютер с Интернетом в каждом доме и ноутбук у каждого школьника, это новый тип экономических, политических и социальных отношений. Вообще, возможно называть нарождающийся тип цивилизации информационным обществом не совсем корректно. Конечно, роль информации очень значительна, но отнюдь не менее важны и другие аспекты: переход на возобновляемые источники энергии, развитие новых методов производства, новые принципы обучения, новые школы и новые формы бизнеса, отказ от стандартизации, синхронизации и централизации, от концентрации денег, энергии и сил в пользу сетевых форм взаимодействия.

В этой связи особенно актуальной для России видится концепция « электронного коттеджа», которой так много внимания уделял Тоффлер. Огромные расстояния нашей страны являются одной из самых больших проблем на пути индустриального развития. Но если мы говорим о постиндустриальном информационном обществе, то эта проблема во многом может быть решена именно за счет электронных коттеджей. Развитие ИКТ в регионах и на периферии позволит развивать дистанционное обучение, удаленную работу, сетевые формы взаимодействия бизнеса, власти или различных учреждений. Современные технологии позволяют в очень многих случаях отказаться от непосредственного присутствия человека в том или ином месте, позволяя выполнять свои функции, находясь дома, или на работе.

Помимо этого, у России есть определенные исторически сложившиеся особенности национального менталитета, которые могут сыграть на пользу нарождающемуся информационному обществу. Космополитизм и мультикультурность России, обусловленные ее исторической многонациональностью.

Традиционные для российской интеллигенции философствования о судьбах мира и интерес к внешнеполитическим событиям. Взаимопомощь и традиции бескорыстия. Все эти, и многие другие черты национального русского характера гораздо ближе к нарождающемуся ИО, чем западный менталитет. Поэтому навязывание россиянам западных психологических типов, форм поведения и культурных ценностей является большой ошибкой. Необходимо не слепо копировать западный менталитет, а модернизировать и развивать собственный.

Собственно говоря, кроме всех обсуждавшихся в этой работе материальных проблем для построения в России информационного общества нужна четкая, научно обоснованная грамотно реализованная идеологическая программа. Не противостояние западной агрессии, не удвоение ВВП и не создание сильной вертикали власти должно стать общенациональной целью. Пресловутая национальная идея, о которой так много говорит наше правительство, должна быть современной, нацеленной на будущую информационную и высокотехнологичную Россию, а не превращаться в индустриальный национализм. Общегосударственная идеология информационного общества сопровождающая реформы, направленные на создание информациональной экономики – это единственная возможная перспектива перехода России к новому, информационному типу цивилизации.

Источник: www.freepapers.ru

Информационное общество и его проблемы

Информационное общество представляет собой общество, в котором имеется в изобилии высокая по качеству информация, а также есть все необходимые средства ее распределения. Информационное общество — новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания.

Понятие информационного общества ассоциируется с развитием информационных технологий и средств телекоммуникации.

Отличительные признаки информационного общества:

1) увеличение роли информации и знаний в жизни общества (кто владеет информацией, тот владеет миром);

2) возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;

3) создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:

а) эффективное информационное взаимодействие людей;

б) их доступ к мировым информационным ресурсам;

в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

4) изменения в социальной и профессиональной структуре общества. Рост количества учёных. Интеллектуальный и нравственный капитал становится в новых условиях одним из основных видов общественного богатства.

5) Информационное общество — общество с высочайшей степенью культурной и духовной диффузии (взаимопроникновения культур) и синтеза духовных миров различных народов

6) Информационному обществу характерен совершенно иной тип политических отношений. Существенно возросли условия для всесторонней демократизации политической и общественной жизни: с созданием мировых информационных систем государственные и идеологические барьеры утратили свои функции и возможности ограничения свободного обмена мнениями, взглядами, идеями.

Проблемы информационного общества:

1. проблема неравенства в доступе к новым информационным технологиям как на международном уровне, так и на микроуровне, внутри каждого отдельно взятого государства. Непропорциональное использование возможностей Интернета и информационно-телекоммуникационных технологий, например, в США значительно больше интернет-пользователей, чем в России.

2. проблема правового регулирования сети Интернет (с целью препятствия распространению непристойных материалов, представляющих угрозу моральным устоям общества, пропагандистских материалов преступных организаций). Решение этой проблемы требует государственного вмешательства в виде принятия соответствующих законов, регулирующих связанную с ним деятельность. Учитывая глобальный характер Сети, справиться с этой проблемой возможно лишь в рамках международного сотрудничества.

3. отсутствие в мире единых юридических рамок для бурно развивающейся электронной торговли. Среди возникающих вопросов – защита интеллектуальной собственности и прав на торговые марки, проблема налогов и тарифов в этой области, вопросы конфиденциальности и безопасности информации, особенно в кредитно-финансовой сфере. В этой связи также встает вопрос о целесообразности и формах государственного вмешательства в этот процесс.

4. языковой барьер. Большая часть информации в Интернете дается на английском языке, в то время как и на других языках мира в Сети содержится весьма важная и достаточно интересная информация. Поэтому чрезвычайную ценность приобретает развитие возможности межъязыковой коммуникации. Для того чтобы Интернет стал подлинным международным каналом общения, необходимо создание инструментария, который поможет его пользователям, во-первых, понимать представленную информацию, во-вторых, поставлять содержимое на максимально большем числе языков.

5. проблемы интеллектуальной собственности,

6. вопросы цензуры в глобальных компьютерных сетях

В силу глобального характера формирующегося информационного общества разрешение информационных проблем представляется возможным лишь с помощью выработки и последующей реализации соответствующих международных механизмов, поскольку ни одна страна не способна в одиночку справиться с подобного рода проблемами. При этом даже если такие международные механизмы все-таки удастся выработать, эффективность их использования напрямую будет зависеть от выполнения установленных правил всеми участниками глобального информационного обмена.

Источник: mydocx.ru

Проблемы информационного общества. Опасности информационного общества. Информационные войны

В современном мире Интернет превратился в глобальную среду. Связи его легко проходят все границы, соединяя рынки потребления, граждан из разных стран, разрушая при этом понятие национальных границ. Благодаря Интернету мы легко получаем любую информацию и мгновенно связываемся с ее поставщиками.

Бурное развитие информационной среды сформировало концепцию информационного общества. Вместе с прогрессом пришли и определенные негативные последствия. Проблемы информационного общества идут в одном ряду с развитием новых взаимоотношений, формируются негативные условия и новые конфликты как для человека, так и для общества.

Понятие информационного общества

Для начала разберемся, что же называют «постиндустриальным» или информационным обществом 21 века.

Само понятие «информационное общество» укоренилось в США еще в 70-е годы прошлого столетия, когда наступило время постиндустриального пространства.

Итак, между терминами «постиндустриальное» и «информационное» можно ставить знак равенства, так как в повседневной деятельности общество не может обойтись без новых знаний и технологий.

Концепция постиндустриального времени является новейшей исторической фазой в развитии человеческой цивилизации, где важнейшими продуктами можно назвать знания и осведомленность – это есть главные черты информационного общества.

В свою очередь, постиндустриальное общество в приоритете имеет сферы услуг, они главенствуют над объемами производства. В них число работающих людей возрастает с каждым годом. Все это несмотря на определенные проблемы информационного общества, которые, несомненно, возникают в процессе жизнедеятельности.

Черты постиндустриального общества

Постиндустриальное общество очень быстро развивается. Если еще в конце прошлого столетия главной являлась индустрия, то уже 21 век занял свои информационные позиции почти во всех уголках планеты. На лидирующие места выходят сферы услуг.

Главными чертами информационного общества считаются:

- роль знаний и обладание информацией стоят во главе жизни общества;

- доля продуктов, услуг, связанных с познавательными коммуникациями значительно возрастает;

- создается глобальное информационное пространство, которое обеспечивает взаимодействие между людьми, доступность, открытость сетевых ресурсов, удовлетворение потребностей каждого в информационных услугах и продуктах.

Под сферой услуг подразумевается обширное обслуживание населения. Именно здесь зародилась глобальная инфраструктура, которая играет огромную роль в информационном обществе.

Познавательные технологии используются практически повсюду, они коренным образом изменили социальную реальность.

Цифровые неравенства, проблемы формирования информационного общества

Использование информационного пространства в целом в мире является совершенно непропорциональным. В то же время происходит разделение людей на тех, кто владеет навыками понимания компьютера, интернета, а также тех, кто ими не обладает. Таким образом, образуются проблемы формирования информационного общества.

Например, в развитых европейских странах, США, Азии число людей, пользующихся компьютером, значительно превышает всех остальных. В странах Африки эта цифра минимальна. В целом доступ к информационным технологиям напрямую связан с экономическим развитием государства.

Также проблема связана с уровнем информативности в отдельно взятой стране. Не секрет, что в России регионы по-разному обеспечены возможностями связи. Информационная структура имеет различные уровни развития. Объясняется это не только удаленностью объектов. «Цифровое неравенство» проявляется из-за экономических, организационных, морально-этических причин.

Правовые урегулирования

Перечисляя проблемы современного информационного общества, в первую очередь, нужно сказать о правовом урегулировании. Современные технологии открывают доступ к различным услугам: дистанционному обучению, электронной торговле, поиску информации и так далее. Все это может вызвать ряд правовых проблем.

К ним относится распространение запрещенных, непристойных материалов, мошеннические действия, нарушения авторских прав. В решении этих проблем непременно должно участвовать государство. Оно должно отслеживать, какие информационные услуги предоставляются населению, и направлять их в правильное русло. Проблемы Интернета глобальны, и решить их возможно, только опираясь на международное сотрудничество.

В подержании порядка в информационном обществе правовое регулирование играет важнейшую роль.

Проблемы личности в информационном обществе

Влияние информационного общества на личность все более углубленно изучается исследователями. Связанные с ним проблемы подразделяются на социальные, психологические, ценностные, этические.

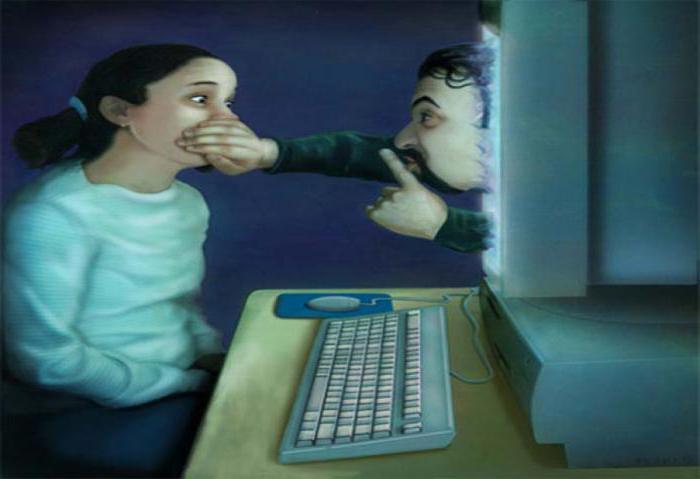

Проблемы развития информационного общества возникают также из-за унификации массового сознания населения. Люди используют одинаковые информационные продукты масштабного характера (реклама, новости, развлечения), особенно этому подвержена молодежь. Национальная идентичность теряется в мире информации, нарушаются этические принципы, деградирует язык. Психологическим воздействием на общественное и индивидуальное сознание более развитые страны подавляют политическую, культурную и экономическую независимость.

Виртуальная реальность, трудно различимая иллюзия создают психические или психологические проблемы у неокрепших личностей, чаще это относится к молодому поколению. Создавая свое пространство в виртуальном мире, человек может потерять адекватность восприятия реального. При массовых нарастаниях объемов разной информации, из-за ее переизбытка людям все труднее становится отсеивать ненужное. Навязанная информация способна манипулировать умами общества. Таким образом, информационное общество теряет свою устойчивость.

Свобода в рамках

Говоря об опасности информационного общества, стоит упомянуть попытки со стороны государства контролировать некоторые виды деятельности, что ставит под угрозу личностную свободу. В то же время существуют проблемы ограничения информации в условиях легкодоступных, открытых, легко наполняемых сетей.

Меняется система образования. Дистанционные и мультимедийные технологии для обучения позволяют раскрыть индивидуальные наклонности ребенка. Но если посмотреть на это с другой стороны, с морально-этической точки зрения – роль учителя-наставника в таком образовательном процессе полностью выпадает.

Проблемой остается защита безопасности персональных данных, соблюдение прав автора и производителей информации в электронном виде.

Наконец, рассуждая о воздействии на личность, можно уделить внимание и физическому аспекту. Малоподвижный, неактивный образ жизни никак не способствует духовному и физическому развитию, а это в итоге сказывается не только на здоровье, но и на умственных способностях.

Информационные войны

Информационным оружием называют совокупность несанкционированного доступа к электронной информации и выведения из строя различных систем управления. Сюда могут включаться системы, управляющие вооруженными силами, страной в целом, государственными инфраструктурами и другое. Есть вероятность разрушения энергетических, транспортных, атомных систем.

При этом армия, флот могут оказаться в беспомощном положении, не способными отразить атаку врага, противостоять агрессии. Информационные войны могут привести к тому, что руководители останутся отрезанными от необходимых донесений. Они будут неспособны принимать важнейшие решения.

Использование информационного оружия можно сопоставить с применением самых страшных средств массового поражения. Направляется оно непосредственно на людей. Различные методы пропаганды, рекламные акции, дезинформация формируют общественное мнение и способны изменить ценностные ориентиры. Воздействие информационного поля столь огромно, что оно способно просто «зомбировать» население.

Информационное противоборство

Одной из опасностей информационного общества является противоборство. Проявляется оно в монополизме производителя компьютерных технологий, а также в обострении на мировом рынке конкуренции среди распространителей информации. При этом используются «силовые» воздействия на соперников.

Данный фактор является одним из самых опасных и носит экономико-политический характер. Правовыми средствами нейтрализовать его практически невозможно.

Противоборство на захват информационной монополии проявляется, к примеру, при установлении и преобладании на рынке операционных систем компании Microsoft, их продукты на протяжении десятков лет заполняют мировой рынок операционных систем.

Киберпреступность

Проблемы информационного общества включают в свой список и киберпреступность. Массовое использование высоких технологий, компьютеров приводит к новейшим правонарушениям, о которых в прошлом веке невозможно было помыслить. Глобальный характер приобретает распространение различных вредоносных программ, вирусов в Сети.

При этом страдают тысячи систем во всем великом мировом пространстве. Кроме того, массовость Интернета, отсутствие ограничений приводит к засилию «грязной» информации, что уничтожает нравственный облик человечества. В этих вопросах требуется глобальное вмешательство мировых структур.

Проникновение в личное пространство

Значительны такие проблемы информационного общества, как защита частной жизни от проникновения посторонних. Событийное бытие любого человека, особенно известного, всегда являлось повышенным объектом внимания всего общества, да и государства. Человеческая жизнь во все времена объявлялась великой ценностью. В информационном обществе защита личного пространства значительно усложнилась. Технологии и средства дают возможность превратить закрытую систему в прозрачную.

Любой из нас, используя мобильный телефон, редко задумывается над тем, что информация может стать доступна посторонним лицам. Это давно не является технической проблемой для любопытных ушей и глаз. Однако это не единственная проблема. В массивных источниках формируются базы данных, содержащие персональную информацию. Это обстоятельство также представляет угрозу нарушения частой жизни.