Архитектурой компьютера считается его представление на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д. Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ, ОП), внешних ЗУ и периферийных устройств.

Компонентами архитектуры компьютера являются: вычислительные и логические возможности, аппаратные средства и программное обеспечение.

Структура компьютера — это совокупность его функциональных элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые типичные устройства — от основных логических узлов компьютера до простейших схем. Структура компьютера графически представляется в виде структурных схем, с помощью которых можно дать его описание на любом уровне детализации.

Архитектуру компьютера следует отличать от его структуры. Структура определяет конкретный набор устройств, блоков, узлов, входящих в состав компьютера, тогда как архитектура определяет правила взаимодействия составных частей компьютера.

Принципы фон Неймана

Принципы (архитектура) фон Неймана. В основу построения большинства компьютеров положены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 г. американским ученым Джоном фон Нейманом.

1. Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды. Так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти.

Структура отдельной команды имеет вид:

где определяет, какая операция должна выполняться;

— список (возможно, одноэлементный) тех констант, адресов или имен переменных, над которыми выполняется данная операция.

В зависимости от числа операндов различают одно-, двух- и трехадресные машинные команды. Каждая команда имеет определенный объем, измеряемый байтами.

2. Принцип условного перехода. Если после выполнения команды следует перейти не к следующей, а к какой-то другой, используются команды условного или безусловного переходов (ветвления), которые заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды «стоп».

Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека.

3. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это открывает целый ряд возможностей.

8 урок. Принципы Фон-Неймана

Например, программа в процессе своего выполнения также может подвергаться переработке, что позволяет задавать в самой программе правила получения некоторых ее частей (так в программе организуется выполнение циклов и подпрограмм). Более того, команды одной программы могут быть получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе основаны методы трансляции — перевода текста программы с языка программирования высокого уровня на язык конкретной машины.

4. Принцип размещения программы в памяти. Программа, требуемая для работы ЭВМ, предварительно размещается в памяти компьютера, а не вводится команда за командой.

5. Принцип адресности. Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен.

6. Принцип иерархии памяти. Память ЭВМ неоднородна. Для часто используемых данных выделяется память меньшего объема, но большего быстродействия; для редко используемых данных выделяется память большего объема, но меньшего быстродействия.

7. Принцип двоичной системы счисления. Для внутреннего представления данных и программ в памяти ЭВМ применяется двоичная система счисления, которую можно проще реализовать технически.

Компьютеры, построенные на этих принципах, относятся к типу фон-неймановских. Существуют и другие классы компьютеров, принципиально отличающиеся от фон-неймановских. Здесь, например, может не выполняться принцип программного управления, т.е. они могут работать без счетчика (регистра адреса) команд, указывающего на выполняемую команду программы. Для обращения к какой-либо переменной, хранящейся в памяти, этим компьютерам не обязательно давать ей имя. Такие компьютеры называются не-фон-неймановскими.

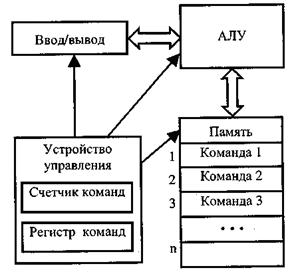

Машина фон Неймана состояла из памяти, представлявшей собой набор регистров, АЛУ, устройства ввода-вывода и устройства управления (рис. 3.7).

Устройство ввода передавало команды и данные в АЛУ, откуда они записывались в память. Все команды, совокупность которых называется программой, записываются в память в соседние ячейки по возрастанию их адресов, а данные, которые требуют обработки, — в ячейки с произвольными адресами. Последняя команда программы — это обязательно команда остановки работы.

Каждая команда содержит код операции, которую необходимо выполнить, и адреса ячеек, в которых находятся данные, обрабатываемые этой командой. Устройство управления содержит специальный регистр, который называется «Счетчик команд». После загрузки программы и данных в память в счетчик команд записывается адрес первой команды программы. После чего вычислительная машина переходит в режим автоматического выполнения программы.

Рис. 3.7. Машина фон Неймана

Устройство управления считывает из памяти содержимое ячейки памяти, адрес которой находится в счетчике команд, и помещает его в специальное устройство — «Регистр команд». Регистр команд хранит команду во время ее исполнения. Устройство управления расшифровывает тип операции команды, считывает из памяти данные, адреса которых указаны в команде, и приступает к ее выполнению.

Для каждой команды устройство управления имеет свой алгоритм обработки, который заключается в выработке управляющих сигналов для всех остальных устройств машины. Этот алгоритм мог быть реализован на основе комбинационных логических схем или с помощью специальной внутренней памяти, куда эти алгоритмы были записаны в виде микрокоманд, объединенных в микропрограммы. Выполнение микропрограммы происходит по тому же принципу, что и программы в основной памяти, т.е. по принципу фон Неймана. Каждая микрокоманда содержит набор управляющих сигналов для устройств машины. Отметим, что устройства управления выполнением команд процессоров в современных компьютерных системах также строятся по принципу комбинационных схем или микропрограммных автоматов, в соответствии с чем делятся на RISC и CISC процессоры, о которых будет рассказано ниже.

Микропрограмма выполнения любой команды обязательно содержит сигналы, изменяющие содержимого счетчика команд на единицу. Таким образом, после завершения выполнения очередной команды, счетчик команд указывал на следующую ячейку памяти, в которой находилась следующая команда программы.

Устройство управления читает команду, адрес которой находится в счетчике команд, помещает ее в регистр команд и т.д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока очередная исполняемая команда не оказывается командой останова исполнения программы. Интересно отметить, что и команды, и данные, находящиеся в памяти, представляют собой целочисленные двоичные наборы. Отличить команду от данных устройство управления не может, поэтому, если программист забыл закончить программу командой останова, устройство управления читает следующие ячейки памяти, в которых уже нет команд программы, и пытается интерпретировать их как команды.

Особым случаем можно считать команды безусловного или условного перехода, когда требуется выполнить команду, не следующую по порядку за текущей, а отстоящую от данной на какое-то количество адресов. В этом случае команда перехода содержит адрес ячейки, куда требуется передать управление. Этот адрес записывается устройством управления непосредственно в счетчик команд и происходит переход на соответствующую команду программы.

Источник: studopedia.su

Принципы (архитектура) фон Неймана

Козырева, В. А. Принципы (архитектура) фон Неймана / В. А. Козырева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 24 (419). — С. 53-56. — URL: https://moluch.ru/archive/419/93174/ (дата обращения: 17.06.2023).

В статье авторы рассказывают про архитектуры ПК и про принципы Джона фон Неймана, а также приводят направления критики его принципов.

Ключевые слова: архитектура, вычислительная машина, принципы фон Неймана.

В сегодняшний день персональные компьютеры используются в основной массе областей работы. В частности, их главное назначение — осуществление стандартных действий, таких как: получение и сохранение данных, формирование разной документации, реализация коммуникаций в текстовый формате, а также в аудио/видео формате, а кроме того, большое число других наиболее узкоспециализированных действий, которых огромное количество.

Кроме этого, в этот период промышленность девайсов личных ПК формируется с огромной скоростью. Новейшие серии видеокарт, все без исключения крупные размеры памяти таких как в внутренних твердых дисках, а также в наружных накопителях памяти. Все без исключения приводит к тому, что ПК имеет необходимость в стабильной модернизации, с целью поддерживания наибольшего темпа работы. А в отсутствии познания архитектуры компьютера, совершить данное нельзя.

Под архитектурой компьютера понимаются все закономерные элементы, средства, а также текстуры, разрешающие уменьшить, а также стимулировать время, затрачиваемое на обрабатывание других действий вычислительной машиной.

Однако в наше время закономерные компоненты компьютера действуют согласно основам положенным венгеро-североамериканским физиком, а также математиком Джоном Фон — Нейманом (1903–1957), который привнес колоссальное вложение в развитие и модернизацию компьютера. Отличием считаются только лишь в отдельности принятые виды концепций с целью синхронных вычислений, при которых отсутствует счетчик команд, никак не выполнен традиционный смысл неустойчивой, а также присутствуют другие значимые базисные отличия с общепризнанной модификации (равно как образец имеют все шансы являться потоковая, а также редукционная ЭВМ). Его принципы гласили:

Принцип однородности памяти.

Сведения и указания, пребывают в одной и той же памяти, а также никак не различимы по внешнему виду. Их возможно распознать только согласно способу применения; в таком случае имеется одна непосредственно присвоенная роль в ячейке памяти допустимо применять и также как сведения указание и местоположение, данное находится в зависимости от способа вращения.

Это соответствует тому, что существует вероятность осуществлять вместе с правилами все процедуры, вместе с количествами, а также, отталкиваясь от этого, раскрывает определенные способности. Таким образом, циклически подбирая (целе)направленную доля указания, существует вероятность гарантировать заявление к поочередным составляющим массива действий. Этот метод имеет название «модификации команд», а также в соответствии с нынешним программированием никак не обладает огромный важности и никак не приветствуется. Более нужным считается другой результат принципа однородности памяти, если команды одной имеют все шансы являться итогом выполнения иной программы. Эта возможность находится в базе трансляции — перехода текстовый доли программы с языка высокой степени на язык вычислительной машины. [1]

Структура основной памяти вычислительной машины заключается в нумерации ячеек, кроме того, процессору в любое момент времени доступна совершенно каждая. Бинарный код команд делится на информационные единицы, называемые словами, которые находятся в ячейках памяти, а для получения доступа к ним, применяются номера нужных ячеек, называемые адресами.

Принцип программного управления.

Все расчеты, предусмотренные алгоритмом постановки задачи, должны быть презентованы в форме программы, представляющей собой последовательность управляющий слов, называемыми командами. Любая определенная команда указывает на конкретную операцию из пакета возможных операций, выполняемых вычислительной машиной. Команды программы находятся в поочередных ячейках памяти вычислительной машины и выполняются по очереди, в порядке их расположения в программе. В случае если возникает необходимость, с помощью конкретных команд, эту очередность возможно изменить. Желание о изменении порядка выполнения программы состоит из оценки результатов, либо же безусловно. [2]

Наиболее подробно о принципах Неймана рассказывается в его труде «Первый программу».

Отталкиваясь от принципов, фон Неймана компьютер включает в себя:

АЛУ — Арифметико-логический прибор, реализующий логические и математические процессы;

УУ — Прибор управления, назначением которого считается формирование исполнения программы;

ЗУ — Запоминающее прибор, в том числе ОЗУ — оперативное запоминающее устройство и также ВЗУ — внешнее запоминающее устройство;

Внешние приборы с целью ввода — вывода данных.

Архитектура ЭВМ сформирована, согласно принципам, фон — Неймана и ее принято считать классической, на ее основе создано подавляющее большинство компьютеров. Как правило, под архитектурой фон — Неймана подразумевается материальное отделение устройств с целью записи программ и данных от процессорного модуля.

Первоначально системы компьютера отличались строго указанными комплектами выполняемых команд и программ. В качестве образца такого рода вычислительных приборов можно назвать калькуляторы. Идея содержания компьютерных программ внутри единой памяти предоставляла возможность преобразовывать вычислительные машины в разносторонние приборы, обладающие возможностью реализовывать массу задач.

Программы и данные записываются в память с помощью устройств ввода арифметико-логический прибор. Все без исключения команды программы записываются в прилегающие ячейки памяти, а информация для обработки может находится в рандомных ячейках. У любой программы последняя команда обязана быть командой завершения работы.

Команда состоит из приказов, какую процедуру следует осуществить и адресов ячеек памяти, где находятся данные, над которыми следует осуществить определенную процедуру, а также ячейки, в которые необходимо внести результат.

Из арифметико-логичного устройства результаты вносятся в память, либо вводятся через устройство вывода. Главное различие между ЗУ и устройством вывода заключается в том, что в устройствах вывода данные прибывает в виде удобного для людей восприятия, а в ЗУ сведения пребывают в формате применимом для компьютера.

УУ командует абсолютно всеми комплектующими ПК. Из управляющего устройства в другие приборы прибывают сигналы, предписывающие нужное действие, а с иных устройств УУ составляет данные о их состоянии.

Управляющее устройство состоит из «счетчика команд», представляющего собою особый регистр (ячейку). Уже после того, как загружаются программы и данные в памяти счетчика команд, сохранятся адрес нахождения команды программы. УУ обнаруживает в памяти то, что находится в ячейке памяти, той, адрес которой сохранился счетчик команд, и располагает его в особом приборе — «Регистре команд». УУ распознаёт процедуру команды, «помечает» в памяти данные, у которых адреса помечены в команде, а также сопутствует выполнению всей команды. Саму процедуру делает АЛУ, либо все аппаратные ресурсы компьютера. [3]

Как результат окончания выполнения каждый в отдельности, взятой счетчик команд меняет собственное значение на единицу и, отталкиваясь от данного, показывает в дальнейшую команду программы. В момент, требующий выполнения команды, которая не следует за выполненной, а в ту, что, отрывается от нынешней в n-ное количество адресов, в таком случае специальная команда перехода обладает адресом ячейки, в которую следует передать управление.

Архитектура фон — Неймана не всегда всем приходилась по вкусу и нередко подвергалось рецензии (на самом деле, впечатляет живучесть данной архитектуры, так как подавляющее количество аналогов уже отошли сторону и считаются либо прототипами, либо находятся в музеях в качестве обломка истории в формировании компьютера).

Имеется несколько направлений критики:

Это направление никак не относится непосредственно к принципам фон Неймана, однако в основном касаются непосредственно его архитектуры. В этом направлении осуждают непосредственно довольно простой и низкоуровневый комплект команд. Эта структура, отталкиваясь от взглядов критиков, предельно никак не отвечает нынешнему расположению дел в индустрии программного обеспечения, в особенности в наличии высокого уровня, в результате которых, безгранично увеличивается эффективность разработчика программного обеспечения, так как он получает доступ к значительно огромным высокоуровневым абстракциям, а тут ведь необходимы сотни, а иногда и тыс. механических команд, взамен применения одной команды языка высокого уровня. [5]

Эту непостоянность возможно благополучно корректировать на программном уровне, с целью для такого используются компиляторы, однако в интервале 60–70 лет XX столетия было весьма большое количество прообразов, реализовывающих разрешение этой проблемы аппаратно. Равно как наш пример возможно отметить вычислительные марки «МИР». Кроме того, попыткой увеличить семантический уровень, возможно считать CISC-архитектуру системы команд, пускай в период оно и выглядело многообещающим, но обнаружилось непосредственно противоположное направление наибольшей «примитивизации» комплекта команд, выполненных в RISC –архитектурах.

Распределение операционного устройства и памяти.

Этот период является значимым минусом обычной архитектуры фон Неймана. В влиятельных сферах предпочитают затрагивать таким образом именуемое «бутылочное горлышко» — ограниченное место фон-неймановской архитектуры. Это ограниченное место образуется между микропроцессором и памятью, так как присутствует заметная разница между быстротой обработки данных в процессоре и скоростью работы их сохранения.

Темп обработки значительно больше и от этого образуется простой, так как память никак не успевает обеспечивать микропроцессор нужным числом пакетов данных вовремя. Это неудобство возможно решить путем формирования наиболее трудной иерархии памяти, в частности созданием кэш-памяти, представляющей наиболее высокую скорость и в ней находится данные, которые зачастую применяются в вычислениях, чтобы никак не прибегать из-за ними к основной памяти, в соответствии с этим не утрачивать в скорости работы.

Имеются также радикальные предложения, реализовываемые в минувшие года в обиход, и присутствуют в формировании «умной памяти», интегрирующей через фиксацию ячеек со схемами обработки данных.

Еще один известный пример неполного решения этой проблемы гарвардская архитектура, в ней память данных команд разбита. Это содействует повышению обмена между запоминающим устройством и ЦП.

Последовательный принцип выполнения.

Примером последовательной архитектуры оказалось архитектура фон Неймана. И это является уменьшающим обстоятельством в увеличении быстродействия машин с данной организацией. Согласно огромной доле — данное проблема никак не промышленная, а общефилософская и объединяющая с самой парадигмой программирования для фон-Неймановской машины. Вследствие этому параллельные вычисляемые машины никак не могут уцелеть эту привычную архитектуру, при условии, что они хорошо выполняют собственное предназначение.

Почти все ЭВМ общего назначения считаются фон Неймановскими, их нередкого используют с целью вычисления, но данное выходит косвенно, в степени внутренней организации процессора.

Подобного рода «скрытность» считается базисной. В реальности, фон-Неймановской в современных ЭВМ остаётся только архитектура вычислительной машины, то есть программная организация. Внутренняя организация современных процессоров в абсолютной мере обращается к фон-Неймановским принципам выполнения команд, однако «вывода» эти принципы в архитектуру компьютера не имеют, поэтому представлялось бы, разумнее их открытие для программистов, в реальности их может ликвидировать индустрию целиком, в этом сущность красоты архитектуры фон Неймана.

В реальности, эта концепция дает разработчику программного обеспечения весьма простую, а также поочередную форму выполнения программы, которая идентична с образом мышления подавляющего программиста, этот облик считается преобладающим в создании программ. Очевидное параллельное программирование — весьма тяжелое разветвление, для которого нужна абсолютная модификация мышления разработчика программного обеспечения, манипуляции трудными абстракциями, а кроме того, использование совершенно других алгоритмов и структур данных. Таким образом, сохранение фон-неймановской архитектуры является полностью принципиальным фактором для создателей ЭВМ общего пользования.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301,

- Алгазинов, Э. К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота. — М.: Диалог-Мифи, 2016. — 416 c

- Архитектура информационных систем / Б. Я. Советов и др. — М.: Academia, 2012. — 288 c.

- Богомолова, О. Б. Программуные работы с использованием электронных таблиц MS Excel / О. Б. Богомолова. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. — 369 c.

Основные термины (генерируются автоматически): вычислительная машина, программное обеспечение, фон, архитектура, данные, команда, память, счетчик команд, устройство вывода, ячейка памяти.

Источник: moluch.ru

Шпаргалка: Принципы фон Неймана

В 1946 году Д. фон Нейман, Г. Голдстайн и А. Беркс в своей совместной статье изложили новые принципы построения и функционирования ЭВМ. В дальнейшем на основе этих принципов производились первые два поколения компьютеров. В более поздних поколениях происходили некоторые изменения, хотя принципы Неймана актуальны и сегодня.

По сути, Нейману удалось обобщить научные разработки и открытия многих других ученых и сформулировать на их основе принципиально новое.

Принцип программного управления: программа состоит из набора команд, выполняющихся процессором определённой последовательности.

Принцип однородности памяти:программы и данные хранятся в одной и той же памяти .

Принцип адресности:структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

Компьютеры, построенные на перечисленных принципах, относятся к типу фон – неймановских.

Самым главным следствием этих принципов можно назвать то, что теперь программа уже не была постоянной частью машины (как например, у калькулятора). Программу стало возможно легко изменить. Для сравнения, программа компьютера ENIAC (где не было хранимой в памяти программы) определялась специальными перемычками на панели. Чтобы перепрограммировать машину (установить перемычки по-другому) мог потребоваться далеко не один день. И хотя программы для современных компьютеров могут писаться годы, однако они работают на миллионах компьютеров, установка программ не требует значительных временных затрат.

Помимо перечисленных трёх принципов фон Нейман предложил принцип двоичного кодирования -для представления данных и команд используется двоичная система счисления (первые машины использовали десятичную систему счисления). Но последующие разработки показали, возможность использования нетрадиционных систем счисления.

В начале 1956 г. по инициативе академика С.Л. Соболева, заведующего кафедрой вычислительной математики на механико-математическом факультете Московского университета, в вычислительном центре МГУ был учрежден отдел электроники и стал работать семинар с целью создать практичный образец цифровой вычислительной машины, предназначенной для использования в вузах, а также в лабораториях и конструкторских бюро промышленных предприятий.

Требовалось разработать малую ЭВМ, простую в освоении и применениях, надежную, недорогую и вместе с тем эффективную в широком спектре задач. Обстоятельное изучение в течение года имевшихся в то время вычислительных машин и технических возможностей их реализации привело к нестандартному решению употребить в создаваемой машине не двоичный, а троичный симметричный код, реализовав уравновешенную систему счисления, которую Д. Кнут двадцать лет спустя назовет быть может, самой изящной и как затем стало известно, достоинства которой были выявлены К. Шенноном в 1950г. В отличие от общепринятого в современных компьютерах двоичного кода с цифрами 0, 1, арифметически неполноценного вследствие невозможности непосредственного представления в нем отрицательных чисел, троичный код с цифрами -1, 0, 1 обеспечивает оптимальное построение арифметики чисел со знаком. Троичная система счисления основана на том же позиционном принципе кодирования чисел, что и принятая в современных компьютерах двоичная система, однако вес i -й позиции (разряда) в ней равен не 2 i , а 3 i. При этом сами разряды не двухзначны (не биты), а трехзначны (триты) — помимо 0 и 1 допускают третье значение, которым в симметричной системе служит -1, благодаря чему единообразно представимы как положительные, так и отрицательные числа. Значение n -тритного целого числа N определяется аналогично значению n -битного:

где а i ∈ — значение цифры i -го разряда.

В апреле 1960 г. были проведены междуведомственные испытания опытного образца вычислительной машины, названной «Сетунь».По результатам этих испытаний “Сетунь” была признана первым действующим образцом универсальной вычислительной машины на безламповых элементах, которому свойственны “высокая производительность, достаточная надежность, малые габариты и простота технического обслуживания”.“Сетунь”, благодаря естественности троичного симметричного кода, оказалась поистине универсальным, несложно программируемым и весьма эффективным вычислительным инструментом, положительно зарекомендовавшим себя, в частности, как техническое средство обучения вычислительной математике более чем в тридцати вузах. А в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского именно на “Сетуни” была впервые реализована автоматизированная система компьютерного обучения.

В соответствии с принципами фон Неймана компьютер состоит из:

· арифметико-логического устройства — АЛУ (англ. ALU, Arithmetic and Logic Unit), выполняющего арифметические и логические операции; устройства управления —УУ, предназначенного для организации выполнения программ;

· запоминающих устройств (ЗУ), в т.ч. оперативного запоминающего устройства (ОЗУ – первичная память) и внешнего запоминающего устройства (ВЗУ); в основной памятихранятся данные и программы; модуль памяти состоит из множества пронумерованных ячеек, в каждую ячейку может быть записано двоичное число, которое интерпретируется либо как команда, либо как данные;

· устройств ввода-вывода, которые служат для передачи данных между компьютером и внешним окружением, состоящим из различных периферийных устройств, в число которых входят вторичная память, коммуникационное оборудование и терминалы.

Обеспечивает взаимодействие между процессором (АЛУ и УУ), основной памятью и устройствами ввода – вывода системная шина.

Фон-неймановская архитектура компьютера считается классической, на ней построено большинство компьютеров. В общем случае, когда говорят об архитектуре фон Неймана, подразумевают физическое отделение процессорного модуля от устройств хранения программ и данных.

Идея хранения компьютерных программ в общей памяти позволяла превратить вычислительные машины в универсальные устройства, которые способны выполнять широкий круг задач. Программы и данные вводятся в память из устройства ввода через арифметико-логическое устройство. Все команды программы записываются в соседние ячейки памяти, а данные для обработки могут содержаться в произвольных ячейках. У любой программы последняя команда должна быть командой завершения работы.

Подавляющее большинство вычислительных машин на сегодняшний день – фон-Неймановские машины. Исключение составляют лишь отдельные разновидности систем для параллельных вычислений, в которых отсутствует счетчик команд, не реализована классическая концепция переменной и имеются другие существенные принципиальные отличия от классической модели (примерами могут служить потоковая и редукционная вычислительные машины). По-видимому, значительное отклонение от фон-неймановской архитектуры произойдет в результате развития идеи машин пятого поколения, в основе обработки информации в которых лежат не вычисления, а логические выводы.

2.2 Команда, форматы команд

Команда – это описание элементарной операции, которую должен выполнить компьютер.

Количество разрядов, которые отводятся для записи команды, зависит от аппаратных средств конкретной модели компьютера. В связи с этим, структуру конкретной команды будем рассматривать для общего случая.

В общем случае команда содержит следующую информацию:

Ø код выполняемой операции;

Ø указания по определению операндов или их адресов;

Ø указания по размещению получаемого результата.

Для любой конкретной машины должно быть задано число двоичных разрядов, отводимых в команде для каждого из её адресов и для кода операций, так же как и сами фактические коды операций. Число двоичных разрядов в команде, отведенное при конструировании машины для каждого из её адресов, определяет верхнюю границу числа ячеек памяти машины, имеющих отдельные адреса: если адрес в команде изображается с помощью n двоичных разрядов, то в памяти с быстрой выборкой не может содержаться больше чем 2n ячеек.

Команды выполняются последовательно, начиная с начального адреса (точки входа) исполняемой программы, адрес каждой следующей команды на единицу больше адреса предыдущей команды, если она не являлась командой перехода.

В современных машинах длина команд переменная (как правило, от двух до четырёх байт), а способы указания адресов переменных весьма разнообразны.

В адресной части команды может быть указан, например:

— адрес адреса операнда (номер байта, начиная с которого расположен адрес операнда) и т.д.

Рассмотрим структуру возможных вариантов нескольких типов команд.

| Код операции | Адрес первого операнда | Адрес второго операнда | Адрес результата |

| Код операции | Адрес первого операнда | Адрес второго операнда |

| Код операции | Адрес первого операнда |

| Код Операции |

Рассмотрим бинарную операцию сложения: с = a + b.

Для каждой переменной в памяти определим условные адреса:

| переменные | Адреса | Значение |

| A | A1 | |

| B | A2 | -7 |

| C | A3 | -2 |

Пусть 53 – код операции сложения.

В этом случае структура трёхадресной команды выглядит следующим образом:

| Код Операции (КОП) | Адрес первого операнда | Адрес второго операнда | Адрес результата |

| A1 | A2 | A3 |

Процесс выполнения команды разбивается на следующие этапы:

— из ячейки памяти, адрес которой хранится в счётчике команд, выбирается очередная команда; содержимое счётчика изменяется и теперь содержит адрес следующей по порядку команды;

— выбранная команда передаётся в устройство управления на регистр команд;

— устройство управления расшифровывает адресное поле команды;

— по сигналам УУ значения операндов считываются из памяти и записываются в АЛУ на специальные регистры операндов;

— УУ расшифровывает код операции и выдаёт в АЛУ сигнал выполнить соответствующую операцию над данными;

— результат операции в данном случае отправляется в память( в одноадресных и двухадресных ЭВМ остаётся в процессоре);

— все предыдущие действия выполняются до достижения команды ОСТАНОВ.

2.3 ЭВМ как автомат

«Электронные цифровые машины с программным управлением представляют собой пример одного из наиболее распространенных в настоящее время типов преобразователей дискретной информации, называемых дискретными или цифровыми автоматами»(Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов)

Любая вычислительная машина работает автоматически (будь то большая или малая ЭВМ, персональный компьютер или Супер-ЭВМ). В этом смысле вычислительная машина как автомат может быть описана структурной схемой, представленной на рис. 2.1.

В предыдущих параграфах была рассмотрена структурная схема вычислительной машины. Исходя из структурной схемы вычислительной машины и схемы автомата, мы можем сопоставить блоки схемы автомата и элементы структурной схемы ЭВМ.

В качестве исполнительных элементов в автомат включаются:

· устройства ввода—вывода информации.

Управляющим элементом автомата является устройство управления, которое собственно обеспечивает автоматический режим работы. Как уже отмечалось, в современных вычислительных устройствах основным исполнительным элементом является процессор или микропроцессор, который содержит в себе АЛУ, память, устройство управления.

Вспомогательными устройствами автомата могут быть всевозможные дополнительные средства, улучшающие или расширяющие возможности автомата.

Источник: ronl.org