Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования является создание и реализация образовательных программ отвечающих современным требованиям. «Акцент в образовательной практике смещается в сторону поддержки становления в растущем человеке ярко индивидуального, развития способности к самопознанию и самореализации».(2)

В разделе IV Концепции развития дополнительного образования детей выделены основания для проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ:

— свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;

− соответствие образовательных программ и форм дополнительного − образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;

— вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;

− разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;

− модульность содержания образовательных программ, возможность − взаимозачета результатов;

— ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;

Многовариантные задания и вариативность обучающих программ на Сайте программированного обучения

− творческий и продуктивный характер образовательных программ;

− открытый и сетевой характер реализации.(4)

Вариативность содержания программ, возможность выбора и построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся – один из критериев оценки образовательных программ при современной экспертизе.

Метод «Сортировка мыслей» (6):

Каждый член группы берет по 4 листочка бумаги. Ведущий объявляет тему «Вариативность» и дает время подумать. В течение времени, заданного ведущим, участники вслух называют слово по теме, записывают его на листочках и кладут на центр стола словом вверх. Другие участники озвученные слова не повторяют. Далее ведущий дает инструкцию классифицировать ответы, составить предложение о вариативности.

Итог метода «Сортировка мыслей»: выбор, изменение, варианты воздействия, разнообразие одного, разносторонность работы = «Вариативность – дать ребенку возможность выбора разных вариантов, учитывая уровень ребенка».

Обсуждение готовых определений о вариативности образования.

Вариативность образования трактуется как тенденция, характеризующая способность образования соответствовать мотивам и возможностямразличных групп обучающихся и индивидуальным особенностям отдельных детей, а также возможность управления изменениями, инновациями в едином образовательном пространстве как пространстве разнообразия (2).

«Вариативность – возможность предоставления учащимся вариантов образовательных траекторий, спектра возможностей выбора такой траектории. Нацелена на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации обучения» (5)

Сопоставление готовых определений с собственными определениями.

Принцип вариативности реализуется в образовании следующим образом. «Вариативность помогает ученику мыслить творчески. Нет условного и только одного правильного решения. Педагог, следующий принципу вариативности, способен акцентировать внимание ученика не на оценке и понятии «правильно» или «неправильно». А на заинтересованности ребенка находить необходимый вариант.

О принципах LMS

Если педагог воспитывает и учит детей по принципу вариативности, то задача может иметь несколько разных решений. Ребенок не будет расстраиваться, если что-то не получилось. Наоборот, он будет подбирать более оптимальные решения для поставленной задачи. Этот принцип учит творческому мышлению, умению находить новые, ранее не изученные пути решения заданий.

Это важно не только для процесса образования в школах и университетах, но и в жизни. Ведь после того, как молодой человек выходит из школы или университета, он не находит готовых шаблонов к решению жизненных проблем. Что такое «вариативность»? Она предполагает наличие нескольких выходов из какой-либо ситуации или задачи и дает возможность мыслить шире» (8).

Принципы вариативного образования:

- Отсутствие стандартизации;

- Свобода выбора;

- Дифференциация и индивидуализация обучения (от ребенка к программе);

- Разноуровневость, ступенчатость обучения (разная степень сложности под разные индивидуальные запросы);

- учет индивидуальных потребностей семьи;(например, выбор направлений деятельности, материала, репертуарапо возможностям семьи, по интересам семьи);

- учет педагогического принципа принятия и защиты индивидуальных интересов ребенка без учета его академических заслуг (ребенок-троечник у нас может стать отличником в его творческом деле);

- гибкость, мобильность программ;

В учреждении дети выбирают образовательные программы, педагога. Что выбирают дети в рамках ваших творческих объединений?

П едагоги представляют опыт из практической деятельности.

Анализ образовательных программ с точки зрения экспертов в соответствии с критерием о вариативности.

Вывод: присутствующая вариативность в практической деятельности педагогов не в полном объеме отражена в их образовательных программах или вообще не отражена.

Что нужно знать, чтобы написать вариативную часть образовательной программы?

- Изучить учебные, мотивационные потребности детей путем обработки результатов диагностик, проведенных на протяжении предыдущего года;

- Провести анкетирование родителей на предмет их желаний и стремлений в вопросе образования. Возможно, родители хотят, чтобы дети глубже изучали освоение того или иного вида ДПИ, чтобы рисовали так, а не как в вашей программе, чтобы исполняли песни конкретного жанра,…

- Определить реальные возможности образования на принципах вариативности в конкретных социокультурных условиях;

- Определение вариативных форм работы под конкретную программу

- Определение планируемых результатов (чему научатся дети к концу учебного года благодаря именно вариативности в данной программе)

- Презентация программы для родителей;

В образовательной программе вариативность может быть отражена в учебном плане, как составляющая часть учебного плана или может быть прописана в практической части содержания программы, в методическом обеспечении.

Вариативность в учебном плане.

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы может иметь инвариантную и вариативную часть. Инвариантная часть включает общие базовые темы, необходимые для обучения всех обучающихся. Вариативная часть предполагает обучение одарённых учащихся, учащихся, проявляющих повышенный интерес к какой-либо сфере деятельности. Также она может быть предназначена для коррекции образования отстающих детей. Такой подход к содержанию образовательной деятельности позволяет индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества отведённых часов.

В качестве примера можем предложить дополнительную общеразвивающую программу «Эстрадный калейдоскоп» Алексеева Андрея Ивановича, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Перспектива» Белгородской области, которая включена в сборник лучших программ по итогам Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи 2017 года (7):

«Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный калейдоскоп» обеспечивает вариативность обучения за счет введения вариативной части в учебный план (имеет инвариантную и вариативную части).

Инвариантная часть включает общие базовые темы, необходимые для всех категорий учащихся.

Вариативная часть предполагает обучение одаренных учащихся, учащихся, проявляющих повышенный интерес к театру эстрадной миниатюры. Такой подход к содержанию образовательной деятельности позволяет индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества отведенных часов.

Программа «Эстрадный калейдоскоп» рассчитана на 3 года обучения. Каждый год – это своеобразный «шаг» в понимании театра и восхождении учащегося к творческим высотам. Учебные занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, итого 144 часа в год. Учебные занятия второго и третьего года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, итого 216 часов в год.

Для учащихся второго и третьего года обучения программой предусматривается вариативная часть – творческие занятия, на которые выделяется 2 часа в неделю, что составляет 72 часа в год. Основанием для изучения вариативной части учебного плана является активное участие в фестивалях и играх КВН международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня.

Источник: nsportal.ru

Система дидактических принципов деятельностного метода

Л.Г. Петерсон

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, интегрирующая современные научные взгляды о теоретических и методических основах организации развивающего обучения в системе непрерывного образования.

—>

|

|

|

Принцип психологической комфортности

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса.

Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности.

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы.

Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился.

Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать.

Принцип деятельности

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса.

Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). А для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в активную поисковую деятельность. «Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что это они сами чего-то достигли и сами сделали «открытие». «Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший пилотаж современного педагога.

Принцип минимакса

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума.

Принцип вариативности в программе

Статья посвящена проблеме подготовки квалифицированных специалистов обладающих помимо прочной теоретической базы необходимым набором профессионально важных качеств, составляющих базу профессиональной компетентности. В качестве основного вида учебно-познавательной деятельности студентов выбрана самостоятельная работа. Данный выбор обусловлен тем, что именно в системе самостоятельной работы возможно в полной мере реализовать принцип вариативности образовательных маршрутов. Обозначена общая стратегия конструирования образовательных маршрутов процесса формирования и развития профессионально важных качеств.

подготовка специалистов

профессионально важные качества

принцип вариативности

конструирование образовательных маршрутов

1. Петрук Г.В. Формирование профессионально важных качеств экономистов-менеджеров в процессе самостоятельной работы студентов: автореф. дис. . канд. пед. наук. – Владивосток, 2012. – 26 с.

Многозначительные перемены, происходящие в российском обществе, развитие науки и техники, изменение требований к организации производства, повышение требований к эффективности менеджмента в условиях рыночной экономики обусловливают появление новых требований к подготовке молодых специалистов. Особое значение данная проблема приобретает в обучении менеджеров, которые призваны в дальнейшем, стоять как во главе управления крупными промышленными предприятиями, так и его подразделениями. От выпускника Вуза данной квалификации требуется владение не только теоретическими знаниями, но практическими навыками решения управленческих и производственно-экономических проблем, свободная ориентация в потоке научной и технической информации, постоянное пополнение своих знаний, способность предвидеть тенденции развития научно-технического прогресса, умение мыслить творчески и отстаивать свою точку зрения. Основу этих профессионально важных качеств необходимо сформировать во время обучения в высшем учебном заведении. В связи с этим весьма актуальной представляется проблема подготовки квалифицированных специалистов, обладающих помимо прочной теоретической базы необходимым набором профессионально важных качеств, составляющих базу профессиональной компетентности.

В этом аспекте приоритетное направление приобретает поиск педагогических путей, при которых формирование профессионально важных качеств будет достаточно эффективным для успешного становления специалиста в профессиональной области.

Решить данную проблему представляется возможным с помощью вовлечения в педагогический процесс двух составляющих.

Во-первых, с созданием специальной педагогической среды – квазипрофессиональной. Более того, «движущей силой», определяющей поступательное движение студента вдоль образовательной траектории в такой среде должна выступать дидактически и профессиографически обоснованная взаимосвязанная система методов активного обучения.

Во-вторых, с привлечением потенциального образовательного ресурса – самостоятельной работы студентов. С одной стороны, в настоящее время федеральный образовательный стандарт предусматривается, увеличение объема часов на внеаудиторную работу студентов, а с другой – образовательный процесс в Вузе не в полой мере позволяет использовать самостоятельную работу студентов с точки зрения развития профессионально важных качеств экономистов-менеджеров.

Реализация уникального образовательного потенциала профессионально-ориентированной самостоятельной работы позволяет в полной мере обеспечить один из важнейших принципов образовательного процесса – принцип вариативности образовательных траекторий. Вариативность в образовании используется, прежде всего, для обеспечения максимальной возможности индивидуализации образования, и предоставляет возможность студентам выбор специфичных и привлекательных образовательных траекторий. Необходимо подчеркнуть, что данный принцип не достаточно реализуется в практике работы высшего образования.

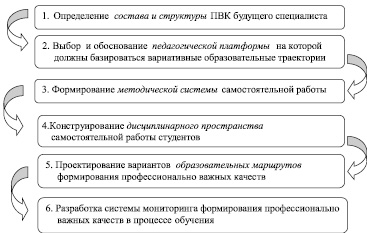

С целью решения обозначенной проблемы выделены основные этапы проектирования процесса формирования и развития профессионально важных качеств в системе самостоятельной работы студентов (рисунок).

Основные этапы проектирования процесса формирования и развития профессионально важных качеств

Совершенно очевидно, что общая стратегия конструирования образовательных маршрутов процесса формирования и развития профессионально важных качеств должна базироваться на системе принципов.

Основополагающим принципом выбран принцип системной вариативности. Принцип системной вариативности, предполагает обеспечение вариативности образовательного процесса по следующим позициям:

- субъектной вариативности, предлагающей студенту самому осуществить выбор относительно его «вхождения» в предлагаемую систему самостоятельной работы. Студент может начать работать в предлагаемом технологическом пространстве не сразу с первой дисциплины, а по мере осознания им привлекательности предлагаемых дидактических средств;

- технологической вариативности, обеспеченной разработкой многоуровневой методической системы, состоящей из комплекса методов, имеющих различную дидактическую направленность;

- содержательной вариативности, предполагающей разработку внутри каждой дидактической формы банка заданий, охватывающих различные аспекты учебного содержания изучаемых дисциплин;

- деятельностной вариативности, реализованной разработкой таких заданий, выполнение которых не предполагает «жесткую» операционную основу деятельности.

Помимо принципа системной вариативности процесс проектирования строился на следующих принципах;

- дружественности образовательной среды, базирующийся на «бонусном» сопровождение процесса формирования студентами собственной образовательной траектории в системе самостоятельной работы;

- «угасающей» поддержки преподавателя, предполагающий по мере продвижения студента в технологическом пространстве самостоятельной работы активизацию самостоятельной познавательности;

- последовательности в освоении технологического пространства, предполагающий поэтапное включение в образовательный процесс методов самостоятельной работы в соответствии с их дидактической иерархией;

- обязательного соблюдения непрерывности процесса формирования ПВК, реализуемый через разработку нормативно-оценочного аппарата на каждом уровне сформированности ПВК [1].

В ходе исследования был проведен поэлементный анализ основных видов профессиональной деятельности экономистов-менеджеров, и на этой основе определена логическая последовательность формирования профессионально важных качеств в системе самостоятельной работы студентов в четыре уровня – исполнительский, тактический, управленческий и стратегический. В каждом из них определены основные умения и виды деятельности, на овладение которыми должен быть направлен образовательный процесс каждого этапа. Построенная в ходе исследования «дидактическая иерархия» методической системы определяла порядок «включения» каждого метода на разных уровнях в процесс формирования и развития ПВК.

Первичная апробация описанной технологии формирования ПВК проводилась на базе филиала ДВФУ в г. Арсеньеве. Предлагаемыми инновационными формами самостоятельной работы был охвачен ряд дисциплин, составляющих систему базовой непрерывной подготовки специалиста. Для всех дисциплин с учетом специфики предметной подготовки было разработано соответствующее дидактическое обеспечение, поддерживающее предложенную методическую систему самостоятельной работы.

Как показали результаты эксперимента, возможность продвижения студентов по индивидуальным образовательным маршрутам с использованием принципов вариативности стимулировала положительную динамику формирования именно тех профессионально-важных качеств, которые отражают их субъектную специфику.

Источник: applied-research.ru