1. Принцип единства и коррекции Данный принцип основан на целостности коррекционного процесса, направленного на оказание психологической помощи ребенку в процессе обучения. В коррекционном обучении данный принцип является основополагающим. Результат всей организованной и реализованной педагогом обучающей работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и глубины проведенной диагностики психических и психофизиологических отклонений у ребенка.

Публикация «Принципы коррекционного обучения» размещена в разделах

3. Принцип коррекции «снизу-вверх» Реализация данного принципа предполагает, что в качестве основного содержания организованной коррекционной работы, находятся упражнения и тренировочные задания, направленные на коррекцию и развитие уже имеющихся психологических особенностей ребенка. Принцип коррекции «снизу-вверх» находит поддержку у сторонников поведенческого подхода к развитию ребенка с отклонениями. Это связано с тем, что в их понимании коррекционная обучающая работа должна быть направлена на подкрепление уже имеющихся у ребенка шаблонов поведения, как положительных, так и отрицательных. Цель такой работы заключается в закреплении социально-желательного поведения и торможении социально-нежелательного поведения у ребенка с отклонениями.

3.6 Системность как свойство бытия — Философия для бакалавров

Главная цель принципа коррекции «снизу-вверх» — это формирование любыми способами и средствами заданной в социальном обществе модели поведение и ее немедленное закрепление. Основой коррекционной работы выступает исходный уровень психического развития ребенка, а также имеющаяся у него модель поведения.

4. Принцип системности развития психической деятельности. Данный принцип предполагает необходимость учета в осуществляемой коррекционной работе развивающих и профилактических задач. Системность коррекционного обучения – это взаимосвязь различных сторон личности ребенка, особенностей ее развития (то есть учет неравномерности или нарушения развития) и коррекционных задач, которые ставит перед учебным процессом педагог. Таким образом, принцип системности развития в реализуемой педагогом работе, направлена на устранение причин и источников отклонения в психическом и психофизиологическом развитии ребенка. Успешность коррекционной работы, реализуемой педагогом, во много зависит от правильности и комплексности поставленного диагноза, что говорит о взаимозависимости с ведущим принципом коррекционного обучения (принцип единства и коррекции

5. Принцип ранней интервенции Подразумевает медико-психолого-педагогическое корригирование пораженных систем и функций организма, по возможности — с младенческого возраста

6. Принцип опоры на сохранные и компенсаторные механизмы организма С целью повышения результативности проводимой системы психолого-педагогических мер.

7. Принцип непрерывности, преемственности дошкольного, школьного и профессионально-технического специального коррекционного образования Эффективность коррекционного обучения во многом зависит от непрерывности осуществляемой работы, которая направлена на коррекцию имеющихся проблем, развитие и закрепление результатов обучения. В случае, если коррекционное обучение прерывается, либо происходит изменение применяемых средств и методов работы, то возможна полная «потеря» полученного результата коррекционного обучения.

10. ДИАЛЕКТИКА. Структурные связи. Принцип системности

Таким образом, коррекционные принципы обучения направлены на организацию и реализацию коррекционного обучения с детьми, имеющими отклонения в психическом и психофизическом развитии.

Публикации по теме:

Дополнительная образовательная программа по экологии «Зернышко». Часть 3. Принципы построения программы 1.1.2. Принципы построения программы Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом:.

Конспект коррекционного часа «Транспорт» в подготовительной группе детей с ЗПР Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 г. Данков Конспект коррекционного.

Консультация для педагогов «Методические принципы обучения умственно отсталых школьников русскому языку» 1. Коммуникативная направленность обучения; 2. Единство в реализации двух направлений работы: развития речи и мышления; 3. Обязательная.

Консультация для педагогов «Основные принципы музейной педагогики» Дошкольный возраст это возраст «почемучек» и очень важно, чтобы в этот момент рядом оказались люди вооруженные необходимыми знаниями.

Консультация для родителей «Принципы воспитания детей» Каждый ребенок – это личность и нельзя его воспитывать и развивать “под общую гребенку”. Поэтому возникает вопрос – а бывает ли правильное.

Консультация для воспитателей «Педагогические принципы организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ» Ведущий вид деятельности дошкольника – ИГРА. В сюжетно-ролевой игре отображается представление дошкольника об окружающем мире, профессиональных.

Консультация «Общие принципы организации рабочего места ребенка 3–4 лет с нарушенным зрением» Консультация «Общие принципы организации рабочего места ребенка 3 – 4 лет с нарушенным зрением» Составила: Дьяконова Елена Сергеевна, соавтор:.

Принципы построения музыкального занятия и подбор музыкального репертуара Методическая разработка «Принципы построения музыкального занятия и подбор музыкального репертуара» ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП – связь музыки с ведущими.

Управленческий проект создания «Академии начинающего коррекционного педагога» Проект создания «Академии начинающего коррекционного педагога»Выпускная аттестационная работа по курсам профессиональной переподготовки.

Источник: www.maam.ru

Принцип системности в программе

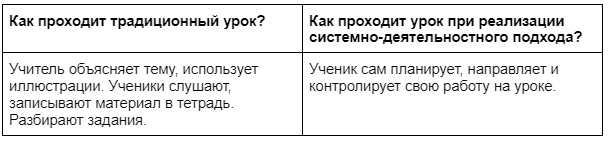

Что на практике означает фраза «учитель не дает готовые знания ученикам, а только создает условия для познания»? Разбираемся с методистом образовательного центра «Каменный город» Ириной Печенкиной — и с фразой, и с ФГОС, и с тем, почему он совсем не новый.

Что такое системно-деятельностный подход

Системно-деятельностный подход — методологическая основа ФГОС общего образования второго поколения. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий , которыми должны владеть учащиеся.

Суть подхода. Не учитель дает знания в готовом виде, а ученики добывают их самостоятельно в процессе обучения и исследовательской работы. Учитель только создает необходимые условия.

Это не новшество нового ФГОС, этой методологии уже больше полувека и корни ее — в советской системе образования, а точнее в «развивающем обучении» Даниила Эльконина и Василия Давыдова.

Основные принципы системно-деятельностного подхода

Если кратко, то это выглядит так. Учитель создаёт условия для усвоения знаний, а ученик самостоятельно прокладывает к ним путь. При этом педагог делит с ребятами ответственность за обучение и результат.

Принцип деятельности. Ученики — не пассивные слушатели, а активные участники образовательного процесса. Они сами ищут ответы на поставленные вопросы и учатся применять теорию на практике.

Принцип системности. Все знания, которые получает ученик, дают ему системное представление о мире. То есть информация не оторвана от контекста и не ограничивается одним школьным предметом.

Принцип минимакса. Школа предлагает ученику освоение учебных программ на максимальном для него уровне, но при этом гарантирует усвоение необходимого минимума, который прописан во ФГОС.

И все это в условиях доброжелательной атмосферы и в школе, и на уроке.

Каким образом реализуются принципы системно-деятельностного подхода

Меняется сам подход к уроку, роль учителя и применяемые им образовательные инструменты.

Как выглядит урок при реализации системно-деятельностного подхода? Если говорить откровенно, то редко какой учитель может себе позволить ежедневно проводить подобные уроки (по самым разным причинам), но в идеале это выглядит так — меняется фокус с учителя на ученика.

Для того, чтобы «системно-деятельностный» урок состоялся, у учителя должен быть другой функционал:

- Создать проблемную ситуацию на уроке

- Вести диалог с учениками, чтобы все ученики могли найти решение и критически осмыслить его

- Научить ребят саморефлексии

- Учить ребят работать как по заданным правилам, так и творчески

- Научить учеников грамотно дискутировать

- Поощрять, поддерживать и принимать «иную» точку зрения ученика

Образовательные технологии тоже должны быть другие:

- Продуктивное чтение

- Проектная деятельность

- Исследовательская деятельность

- Проблемный диалог

- Групповая работа

- Самооценивание и саморефлексия

Таким образом, хороший урок, каким его видит новый ФГОС, направлен на развитие ученика: включает мотивацию действий, знания, которые помогут действовать, и конкретные способы выполнить действие.

Поделитесь со всеми, кто учит детей

Источник: eduregion.ru

Статья «Принципы систематичности и комплексности в применении интерактивных методов обучения»

Актуальной задачей современной школы является реализация компетентного подхода в образовании, а именно, формирование ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных предметных умений, жизненных навыков.

Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее значимых проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания школьников.

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Под этим подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и умений, результативности и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленного взаимодействия и организации педагогической среды, т.е. применения педагогической технологии (системы работы учителя).

Хотелось бы уточнить само понятие «интерактив»- слово пришло к нам из английского: interact (inter — взаимный, act — действовать). Интерактивный — означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие.

Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информации, выработку совместной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.

Традиционно выделяется три стороны общения.

– информативную (обмен информацией);

– интерактивную (выработка стратегии и координация совместных действий индивидов);

– перцептивную (адекватное восприятие и понимание друг друга).

Психологами было установлено, что в условиях учебного общения наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, такие как — устойчивость внимания, умение его распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели; воображения (в данном случае имеется в виду умение ставить себя на место других). В условиях общения активно протекают процессы самоконтроля, отчетливее осознаются «провалы» и «сомнительные места» (те части материала, которые не один из партнеров не может воспроизвести). В процессе общения происходит воспитание культуры чувств и эмоций, развитие способности к сочувствию, сопереживанию, способностей управления своим поведением, познать самого себя.

Сотрудничество рассматривается психологией как особая форма человеческих взаимодействий, требующая учета многих факторов (уровня сплоченности коллектива, наличия действенной обратной связи, реакции на конфликтные ситуации, готовности к взаимообмену, взаимопомощи и т.д.).

Психические механизмы совместной деятельности опираются на фундаментальные личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении.

Интерактивное обучение – имеет цель: создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.

Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:

— развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися;

— решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;

— развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач;

— обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.

Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности и т. д.

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает

— развитие личностной рефлексии;

— осознание включенности в общую работу;

— становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;

— развитие навыков общения;

— принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;

— повышение познавательной активности

— формирование класса как групповой общности;

— повышение познавательного интереса;

— развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;

— нестандартное отношение к организации образовательного процесса;

— формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.

Чтобы данный метод эффективно действовал, необходимо опираться на принципы систематичности и комплексности.

Принцип систематичности и последовательности впервые, как и многие другие, был применен Я.А. Коменским, считавшим, что, как и в природе, в обучении все должно быть взаимосвязанным и целесообразным.

Эти идеи были позднее развиты Песталоцци и К.Д. Ушинским, который отмечал, что «голова, наполненная бессвязными знаниями, похожа на кладовую, где все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет».

Принцип систематичности предполагает, чтобы изложение учебного материала учителем доводилось до уровня системности в сознании учащихся, чтобы знания давались учащимся не только в определенной последовательности, но, чтобы они были взаимосвязанными.

В нашей отечественной педагогике этот принцип долгое время нарушался, особенно начиная с 20-х гг. двадцатого века, когда работали по так называемым комплексным программам, когда использовались методы проектов, бригадно-лабораторные методы и отсутствовали стабильные учебники.

Системность мышления заключается в установлении ассоциаций, т.е. связей между изучаемыми явлениями и предметами. То же самое происходит и при параллельном изучении различных предметов по школьной программе, между ними устанавливаются так называемые межпредметные связи, которые являются одним из важнейших условий реализации принципа систематичности и последовательности в учебном процессе.

Для межпредметных связей необходимо выделять так называемые «сквозные объекты», как рекомендуют психологи. Это наиболее важные явления, которые изучаются в разных учебных предметах (например, уровень развития культуры какой-то исторической эпохи, особенности которого изучаются и на уроках истории, и на уроках литературы). Между такими предметами, как история и литература, математика и физика, черчение и трудовое обучение, должны постоянно осуществляться межпредметные связи, должны поддерживаться повседневные контакты между учителями (взаимное посещение уроков, совместное перспективное планирование, выделение «сквозных тем» и т.д.). В последние годы отдельными учителями разрабатываются авторские интегративные программы по комплексному изучению определенных разделов учебных предметов.

Реализация принципа систематичности и последовательности предполагает преемственность в процессе обучения, т.е. логическую последовательность и связь между учебными предметами, изучаемыми на разных ступенях школьного обучения (в начальной, основной и средней), чтобы каждый раз вновь изучаемый материал базировался на усвоенном учащимися ранее.

Правила принципа систематичности и последовательности:

Реализация преемственности и установление ассоциаций в процессе обучения с целью реализации данного принципа во многом зависит от планирования учебной работы (например, практические занятия необходимо проводить только после изучения теоретического материала, когда этот материал усвоен в комплексе; при изучении нового материала необходимо опираться на ранее усвоенные знания и т. д.).

Учитель не имеет морального права переходить к изучению последующего учебного материала, если он не уверен, что усвоен предыдущий (даже, если учитель ограничен рамками программы, количеством часов на изучение той или иной темы).

С целью реализации данного принципа необходимо осуществлять как бы «опережающее обучение». На каждом уроке при изучении любого учебного материала необходимо создавать «почву» для изучения последующего. Для начинающего учителя необходимо каждый раз готовиться не только к очередному уроку, а как бы одновременно к двум или даже нескольким.

Принцип систематичности и последовательности требует постоянного повторения изученного материала. Однако повторение не должно сводиться только лишь к воспроизведению пройденного (традиционный репродуктивный характер обучения как раз и ориентирует на такое воспроизведение: повторение после учителя, пересказ о прочитанном в учебнике и т.д.). Необходимо, чтобы при повторении пройденного учащиеся рассматривали его с новых позиций, увязывали со своим личным опытом, с личными наблюдениями, со знаниями по другим учебным дисциплинам и т.п. Большое значение для реализации принципа систематичности и последовательности имеет практическая деятельность учащихся, когда они могут применить теоретические знания в практической деятельности.

Систематичность и последовательность должны осуществляться не только в деятельности педагогов, но и в работе самих учеников. Вот почему весьма важно формировать у них навыки рационального планирования учебной деятельности, навыки составления логически стройных планов ответов, планов написания сочинений, выполнения лабораторных работ.

В свою очередь, комплексный подход, предполагает выполнение всех требований в комплексе, для осуществления поставленной цели.

Принцип комплексного подхода к решению научных педагогических проблем обусловлен сложностью самого педагогического процесса. Любой факт и любое явление в педагогике тесно связаны с другими, имеют открытые и закрытые связи, простые и сложные зависимости, в них переплетаются типичное и своеобразное, общее и индивидуальное, детское и взрослое в самых разнообразных комбинациях. Только комплексный подход в состоянии дать объективное представление об изучаемом педагогическом явлении.

Источник: xn--j1ahfl.xn--p1ai