С середины 60-х годов существенно изменился подход к созданию вычислит машин. Вместо независимой разработки аппаратуры и некотор средств мат обеспечения стала проектироваться сис-ма, состоящая из совокупности аппаратных (hardware) и программных (software) средств. При этом на I план выдвинулась концепция их взаимодействия. Так возникло понятие « архитектура ЭВМ» — это совокупность общих принципов организации аппаратно-программных средств и их характеристик, определяющая ф-циональные возможности ЭВМ при решении соответствующих классов задач.

Архитектура ЭВМ— это общее описание структуры и ф-ций ЭВМ. Архитектура не несет в себе описание деталей технич и физич устр-ва компа.

Архитектура ЭВМ охватывает широкий круг проблем, связанных с построением комплекса аппаратных и программных средств и учитывающих множ-во факторов.

Среди этих факторов важнейшими явл-ся: стоимость, сфера применения, ф-циональные возможности, удобство эксплуатации, а 1 из главных компонентов архитектуры явл-ся аппаратные средства. Основные компоненты архитектуры ЭВМ м. представить в виде табл.

КАК РАБОТАЕТ ПРОЦЕССОР | ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Вычислительные и логические возможности

Архитектуру вычислит средства следует отличать от его структуры. Структура вычислит средства определяет его конкретный состав на некотор уровне детализации (устройства, блоки узлы и т. д.) и описывает связи внутри средства во всей их полноте. Архитектура же определяет правила взаимодействия составных частей вычислит средства , описание кот. выполняется в той мере, в какой это необходимо для формирования правил их взаимодействия.

Типовая схема ЭВМ, принципы Фон-Неймана.

В основу построения большинства ЭВМ положены принципы, сформулированные в 1945 г. Джоном фон Нейманом:

1. Принцип программного управления (прога состоит из набора команд, кот. выполняются процессором автоматически друг за другом в заданной послед-ти).

2. Принцип однородности памяти (проги и данные хранятся в одной и той же памяти; над командами м. выполнять такие же действия, как и над данными).

3. Принцип адресности (основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек).

ЭВМ, построенные на этих принципах, имеют классич архитектуру (архитектуру фон Неймана).

Принцип “хранимой программы” . Первоначально прога задавалась путем установки перемычек на спец коммутационной панели. Это было трудоемким занятием. Нейман первым догадался, что прога м. также храниться в виде набора нулей и единиц, причем в той же самой памяти, что и обрабатываемые ею числа. Отсутствие принципиальной разницы между прогой и данными дало возможность ЭВМ самой формировать для себя прогу в соответствии с рез-тами вычислений.

Фон Нейман не только выдвинул основополагающие принципы логического устройства ЭВМ, но и предложил ее структуру, кот. воспроизводилась в течение первых двух поколений ЭВМ. Основными блоками по Нейману явл-ся устр-во управления (УУ) и арифметико-логич устр-во (АЛУ) (обычно объединяемые в центральный процессор), память, внеш память, устройства ввода и вывода. Схема устройства такой ЭВМ представлена на рис.

Базовая архитектура и структура ЭВМ

Устр-во управления и арифметико-логич устр-во в совр компах объединены в 1 блок – процессор, являющийся преобразователем инфы, поступающей из памяти и внеш устройств.

Память (ЗУ) хранит инфу (данные) и проги. ЗУ у современ компов “многоярусно” и включает ОЗУ, хранящее ту инфу, с кот. комп работает непосредственно в данное время (исполняемая прога, часть необходимых для нее данных, некотор управляющие проги), и внеш ЗУ (ВЗУ) гораздо большей емкости, чем ОЗУ. но с существенно более медленным доступом (и значительно меньшей стоимостью в расчете на 1 байт хранимой инфы). На ОЗУ и ВЗУ классификация устройств памяти не заканчивается – опред ф-ции выполняют и СОЗУ (сверхоперативное ЗУ), ПЗУ и др подвиды комп памяти.

В построенной по описанной схеме ЭВМ происходит последоват считывание команд из памяти и их выполнение. Номер (адрес) очередной ячейки памяти. из кот будет извлечена след команда проги, указывается спец устр-вом – счетчиком команд в УУ. Его наличие также явл-ся 1 из характерных признаков рассматриваемой архитектуры.

Разработанные фон Нейманом основы архитектуры вычислит устр-в оказались настолько фундаментальными, что получили в лит-ре название “фон-неймановской архитектуры”. Подавляющее большинство вычислит машин на сегодняшний день – фон-неймановские машины. Исключение составляют лишь отдельные разновидности сис-м для || вычислений, в кот отсутствует счетчик команд, не реализована классич концепция переменной и имеются др существенные принципиальные отличия от классич модели (напр-р,потоковая и редукционная вычислит машины).

По-видимому, значительное отклонение от фон-неймановской архитектуры произойдет в рез-те развития идеи машин V поколения, в основе обработки инфы в кот лежат не вычисления, а логические выводы.

Появление III поколения ЭВМ было обусловлено переходом от транзисторов к интегральным микросхемам. Значит. успехи в миниатюризации электронных схем не просто способствовали уменьшению размеров базовых ф-циональных узлов ЭВМ, но и создали предпосылки для существенного роста быстродействия процессора.

Возникло существенное противоречие между высокой скоростью обработки инфы внутри машины и медленной работой устройств ввода-вывода, в большинстве своем содержащих механически движущиеся части. Процессор, руководивший работой внеш устройств, значит часть времени был бы вынужден простаивать в ожидании инфы “из внеш мира”, что существенно снижало бы эффективность работы всей ЭВМ в целом. Для реш-я этой проблемы возникла тенденция к освобождению центрального процессора от ф-ций обмена и к передаче их спец электронным схемам управления работой внеш устройств. Такие схемы имели различ названия: каналы обмена, процессоры ввода-вывода, периферийные процессоры. Последнее время все чаще use ся термин “контроллер внеш устр-ва” (или просто контроллер).

Наличие интеллектуальных контроллеров внеш устройств стало важной отличит чертой машин III и IV поколений.

Контроллер м. рассматривать как специализированный процессор, управляющий работой “вверенного ему” внеш устр-ва по спец встроенным прогам обмена. Такой процессор имеет собственную сис-му команд. Рез-ты выполнения кажд операции заносятся во внутр регистры памяти контроллера и м.б. в дальнейшем прочитаны центральным процессором.

Т.о, наличие интеллектуальных внеш устройств м. существенно изменять идеологию обмена. Центральный процессор при необход-ти произвести обмен выдает задание на его осуществление контроллеру. Дальнейший обмен инфой м. протекать под руководством контроллера без участия центрального процессора. Последний получает возможность выполнять прогу дальше (если по данной задаче до завершения обмена ничего сделать нельзя, то м. в это время решать др).

Внутр структуре ЭВМ, содерж. интеллектуальные контроллеры, изображенной на рис. 2.

Рис. 2 . Шинная архитектура ЭВМ

Из рисунка видно, что для связи между отдельными ф-циональными узлами ЭВМ use ся общая шина ( магистраль- кабель, состоящий из множ-ва проводов). Шина состоит из 3 частей:

• шина данных, по кот передается инфа;

• шина адреса, определяющая, куда передаются данные;

• шина управления, регулирующая процесс обмена инфой.

Сущ-ют модели компов, у кот. шины данных и адреса для экономии объединены. У таких машин сначала на шину выставляется адрес, а затем через некот время данные; для какой именно цели use ся шина в данный момент, определяется сигналами на шине управления.

Описанную схему легко пополнять новыми устр-вами – это св-во наз-ют открытостью архитектуры. Для пользователя открытая архитектура означает возмож-ть свободно выбирать состав внеш устр-в для своего компа, т.е. конфигурировать его в зав-ти от круга решаемых задач.

На рис.2 представлен новый по сравнению с рис. 1 вид памяти – видео-ОЗУ (видеопамять). Его появление связано с разработкой особого устр-ва вывода – дисплея. Основной частью дисплея служит электронно-лучевая трубка(ЭЛТ), кот отображает инфу примерно так же, как это происходит в телевизоре.

Очевидно, что дисплей, не имея механически движущихся частей, явл-ся “очень быстрым” устр-вом отображения инфы. Поэтому для ЭВМ III и IV поколений он явл-ся неотъемлемой частью.

Для получения на экране монитора стабильной картинки ее надо где-то хранить. Для этого и сущ-ет видеопамять. Сначала содержимое видеопамяти формируется компом, а затем контроллер дисплея выводит изображ-е на экран. Объем видеопамяти существенно зависит от хар-ра инфы (текстовая или графич) и от числа цветов изображ-я.

Конструктивно она м.б. выполнена как обычное ОЗУ или содержаться непосредственно в контроллере дисплея (именно поэтому на рис. 2 она показана пунктиром).

Остановимся еще на 1 важной особенности структуры современ ЭВМ. Поскольку процессор теперь перестал быть центром конструкции, стало возможным реализовывать прямые связи между устр-вами ЭВМ. На практике чаще всего use передачу данных из внеш устр-в в ОЗУ и наоборот. Режим, при кот внеш устр-во обменивается непосредственно с ОЗУ без участия центрального процессора, наз-ся прямым доступом к памяти (ПДП). Для его реализации необходим спец контроллер.

Чтобы избежать перегрузки магистрали, что замедлит работу компа, в состав ЭВМ м. вводиться 1 или неск-ко дополнит шин.

В наст время сущ-ет неск-ко стандартов шин: ISA (Industry Sland art Architecture), MCA (MicroChannel Architecture), EISA (Extended ISA), VESA (Video Electronics SlandarlAssollallon), PCI (Peripheral Component Interconnect), USB (Universal Serial BUS).

Процессор- устр-во, производящее набор операций над данными, представленными в цифровой форме (двоичным кодом). Применительно к вычислит технике процессор — центральное процессорное устр-во (CPU), обладающее способностью выбирать, декодировать и выполнять команды а также передавать и принимать инфу от др устр-в.

Процессор – это электронная схема, выполняющая обработку инфы.

Производство современ ПК началось тогда, когда процессор был выполнен в виде отдельной микросхемы.

Кол-во фирм, разрабатывающих и производящих процессоры для IBM-совместимых компов, невелико. В наст время известны : Intel, Cyrix, AMD, NexGen, Texas Instrument.

Кроме процессоров, кот. составляют основу IBM-совместимых ПК, сущ-ет целый класс процессоров, составляющих || платформу. Среди самых известных: ПК американской фирмы Apple, для кот use ся процессоры типа Power PC, имеющие принципиально др архитектуру; ПК выпускаемые фирмой Motorola и др. Производительность ПК на основе процессоров Power PC значительно выше, чем у IBM-совместимых, поэтому, несмотря на значит разницу в цене, для серьезных профессиональных приложений им отдают предпочтение.

Производительность CPU хар-ся след основными параметрами:

1. тактовой частотой;

2. степенью интеграции;

3. внутр и внеш разрядностью обрабатываемых данных;

4. памятью, к кот м. адресоваться CPU.

Тактовая частота указывает, ск-ко элементарных операций (тактов) микропроцессор выполняет за 1сек (измеряется в МГц). Тактовая частота определяет быстродействие процессора.

Степень интеграции микросхемы показывает, ск-ко транзисторов (самый простой эл-т любой микросхемы) м. поместиться на единице площади.

Внутр разрядность процессора определяет, какое кол-во битов он м. обрабатывать одновременно при выполнении арифметич операций (в зав-ти от поколения процессоров – от 8 до 32 битов). Внеш разрядность процессора определяет, ск-ко битов одновременно он м. принимать или передавать во внеш устройства (от 16 до 64 и более в соврем процессорах).

Для процессора различают внутр (собственную) тактовую частоту процессора (с таким быстродействием м. выполняться внутр простейшие операции) и внеш (определяет скорость передачи данных по внеш шине). Кол-во адресов ОЗУ, доступное процессору, определяется разрядностью адресной шины.

С бурным развитием мультимедиа приложений перед разработчиками процессоров возникли проблемы увеличения скорости обработки огромных массивов данных, содержащих графич, звуковую или видео инфу. В рез-те возникли дополнит устанавливаемые спец процессоры DSP.

Центральный процессор имеет доступ к данным, находящимся в операт памяти (физич устр-во памяти наз-ся ОЗУ или RAM – Random Access Memory). Работа компа с пользовательскими прогами начинается после того как данные будут считаны из внеш памяти в ОЗУ.

ОЗУ работает синхронно с центральным процессором и имеет малое время доступа. Оператив память сохраняет данные только при включенном питании. Отключение питания приводит к необратимой потере данных, поэтому пользователю, работающему с большими массивами данных в течение длит времени, рекомендуют периодически сохранять промежуточные рез-ты на внеш носителе.

По способу реализации оператив память делится на динамич и статич.

Основными хар-ками ОЗУ явл-ся: кол-во ячеек памяти (адреса) и время доступа к инфе, определяемое интервалом времени, в течение кот инфа записывается в память или считывается из нее.

Для нормального ф-ционирования сис-мы большое знач-е имеет согласование быстродействия центрального процессора и ОЗУ.

Оперативная память бывает : SIMM (Single In-Line Memory Module) и DIMM (Dual In-Line Memory Module). В системную плату модули SIMM необходимо было вставлять только попарно, а DIMM м. выбрать по одному, что связано с разрядностью внеш шины данных процессоров Pentium. Такой способ установки предоставляет больше возможностей для варьирования объема оператив памяти.

Первоначально материнские платы поддерживали оба разъема, но уже довольно продолжит время они комплектуются исключительно разъемами DIMM. Сейчас в кач-ве оператив памяти use ся модули SIMM, DIMM, RIMM, SO-DIMM и SO-RIMM. Все они имеют разное кол-во контактов. Модули SIMM сейчас встречаются только в старых моделях материнских плат, а им на смену пришли 168-контактные DIMM.

Модули SO-DIMM и SO-RIMM, имеющие меньшее кол-во контактов, чем стандартные DIMM и RIMM, широко use ся в портативных устр-вах. Модули RIMM м. встретить в платах на новом чипсете Intel 820.

Кэш-память предназначена для согласования скорости работы сравнительно медленных устр-в (динамич память с быстрым микропроцессором). Использование кэш-памяти позволяет избежать циклов ожидания в его работе, кот снижают производительность всей сис-мы.

С помощью кэш-памяти обычно делается попытка согласовать также работу внеш устройств, напр-р, различ накопителей, и микропроцессора. Соответствующий контролер кэш-памяти должен заботиться о том, чтобы команды и данные, кот будут необходимы микропроцессору в опред момент времени, именно к этому моменту оказывались в кэш-памяти.

Периферийные устройства (внешние) — это устр-ва ввода/выаода инфы в комп или из него. Условно их м. разделить на основные, без кот работа компа практически невозможна, и прочие, кот подключаются при необходимости. К основным устройствам относятся клавиатура, монитор и дисковод.

Прочие периферийные устройства (подключаются к компу в зав-ти от конкретных нужд пользователя).

Принтер — устр-во для вывода на бумагу текстов и графич изображений. В наст время use ся неск-ко типов принтеров.

Матричный принтер. Принцип действия основан на том, что печатающая головка, содержащая Ме иголки, движется вдоль печатаемой строки. Иголки в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту — изображ-е формируется из отдельных точек. Матричные принтеры — наиб дешевые. Кач-во печати : невысокое.

Скорость печати в среднем — 1 мин на стр. Не цветные.

Струйный принтер. Мельчайшие капли краски выдуваются на бумагу через крошечные сопла. Высокое качество печати. Скорость печати в среднем — 1 мин на стр. Сущ-ют цветные и не цветные.

Лазерный принтер. В таких принтерах частицы краски переносятся со спец красящего барабана на бумагу посредством электрич поля. Качество печати — высокое. Скорость печати в среднем — от 4 до 15 страниц за 1 минуту. Сущ-ют цветные и не цветные.

Плоттер (графопостроитель) служит для печати на бумагу чертежей. Изображ-е создается двигающимся по листу пером с цветной тушью. Обычный плоттер может выводить чертеж на лист размером до А1. Но сущ-ют большие плоттеры, выводящие изображ-е на лист с размерами до 3х3 м. Скорость печати для листа А1 средней наполненности — 1 час.

Сканер предназначен для ввода в комп представленных в печатном виде текстовых и графич данных. Сканеры бывают ручными (кот. проводят сверху по листу) и планшетными (лист кладется внутрь сканера).

Стример — это устр-во для резервного копирования данных винчестера на случай их возможной потери (вирус, поломка). Стример быстро записывает данные на магнитную ленту в спец кассете. Новейшие разработки позволяют use для этой цели обычные видеокассеты.

Устройства управления курсором служат для быстрого перемещения курсора по экрану.

Наиболее распространенным среди них является “мышь”.

Джойстик представляет собой рукоятку с кнопками и применяется для игр и тренажеров.

Отдельные компы м. связываться друг с другом посредством телефонной сети. Пользователь, подключивший свой комп в такую сеть, получает доступ практически к неограниченному объему инфы. Комп сигналы — это сигналы постоянного тока. Телефонная сеть их передавать не может. Для преобразования комп сигналов в сигналы, способные передаваться по телефонной сети (для их модуляции — преобразования в комбинацию звуковых сигналов различ частоты), применяется спец устр-во модем (сокращение слов модулятор—демодулятор).

Источник: dander.ru

Принципы фон Неймана

Важнейшим моментом в развитии вычислительной техники стала публикация в июне 1946 года статьи «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного вычислительного устройства» (А. Беркс, Г. Голдстайн, Дж. фон Нейман). Группа авторов в этой работе предложила ряд теоретических идей развития ЭВМ, которые затем получили известность как принципы фон Неймана. Данные положения стали классическими принципами построения ЭВМ. Они являются настолько общими, что сохранили свое значение до сих пор и применяются во всех поколениях вычислительной техники. Рассмотрим их более детально:

- Состав основных устройств ЭВМ: универсальная вычислительная машина должна включать в себя устройство памяти, арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ), устройство ввода/вывода.

- Принцип двоичного кодирования: данные и программы хранятся в памяти в форме двоичного кода.

- Принцип хранимой программы: во время обработки данные и программы находятся в общей памяти ЭВМ.

- Принцип адресуемой памяти: память состоит из двоичных разрядов – битов, которые объединяются в ячейки, каждая из которых имеет адрес. Адрес ячейки памяти – это ее порядковый номер.

- Принцип программного управления: работа машины происходит автоматически под управлением программы, которая помещается в оперативную память.

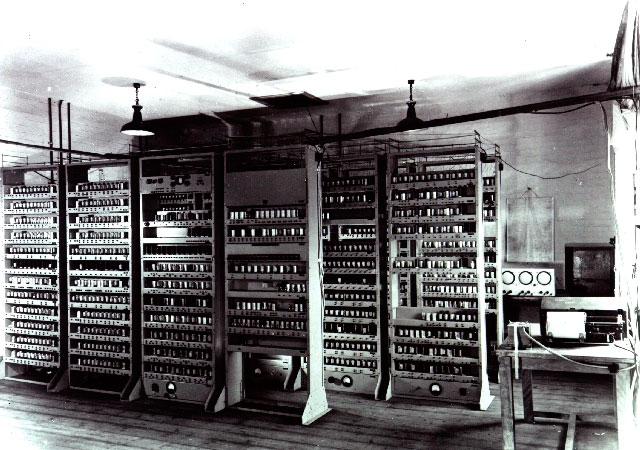

Первая машина, созданная в соответствии с принципами фон Неймана, — ЭВМ EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) , — была продемонстрирована в 1949 году в Кембриджском университете. Над машиной работала группа инженеров под руководством Мориса Уилкса.

Источник: informatics-lesson.ru

Билет №5. Архитектурно – функциональные принципы построения ЭВМ

Были разработаны и опубликованы в 1946 г. венгерским математиком и физиком Джоном фон Нейманом и его коллегами Г. Гольдстайном и А. Берксом в ставшем классическом отчете «Предварительное обсуждение логического конструирования электронного вычислительного устройства».

Основные принципы построения ЭВМ.

1.Программное управление работой ЭВМ. Программы состоят из отдельных шагов-команд; команда осуществляет единичный акт преобразования информации; последовательность команд, необходимая для реализации алгоритма, является программой; все разновидности команд, использующиеся в конкретной ЭВМ, в совокупности являются языком машины или системой команд машины.

2.Принцип условного перехода. Это возможность перехода в процессе вычислений на тот или иной участок программы в зависимости от промежуточных, полученных в ходе вычислений результатов; реализация этого принципа позволяет легко осуществлять в программе циклы с автоматическим выходом из них, итерационные процессы и т.п. Благодаря принципу условного перехода, число команд в программе получается значительно меньше, чем при использовании программы за счет многократного вхождения в работу участков программы.

3.Принцип хранимой программы. Заключается в том, что команды представляются в числовой форме и хранятся в том же ОЗУ, что и исходные данные. Команды для исполнения выбираются из ОЗУ в УУ, а числа – в АЛУ. Для ЭВМ и команда, и число являются машинным словом, и если команду направить в АЛУ в качестве операнда, то над ним можно произвести арифметические операции, изменив ее. Это открывает возможность преобразования программ в ходе их выполнения; кроме того это обеспечивает одинаковое время выборки команд и операндов из ОЗУ для выполнения, позволяет быстро менять программы и их части, вводить непрямые системы адресации, видоизменять программы по определенным правилам.

4.Принцип использования двоичной системы счисления для представления информации в ЭВМ. Это существенно упрощает техническую конструкцию ЭВМ.

5.Принцип иерархичности ЗУ. Это компромисс между емкостью и временем доступа к данным для обеспечения относительной дешевизны. Эти принципы фон Неймана относятся к фундаментальным положениям, определившим на многие годы развитие вычислительной техники и кибернетики.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Источник: studopedia.org