Несмотря на большое разнообразие существующих в настоящее время ЭВМ, в основу их построения заложены некоторые общие принципы. Эти принципы были сформулированы в 40-х годах нашего столетия выдающимся американским математиком Джоном фон Нейманом.

Первый принцип фон Неймана — принцип произвольного доступа к основной памяти. Структурно основная память состоит из дискретных элементов — ячеек, каждая из которых может содержать упорядоченный набор символов, называемый словом. Принцип произвольного доступа состоит в том, что процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка, причем время доступа (время чтения или записи информации) одинаково для всех ячеек.

Чтобы обеспечить такой доступ к ячейкам памяти, с каждой из них связывают персональное имя и обращение к ячейке производится с помощью указания ее имени. Для этого все ячейки основной памяти перенумеровывают от 0 до N—1 и в качестве имени ячейки используют ее порядковый номер — адрес ячейки. При этом общее число ячеек (N) называют объемом основной памяти.

Лекция 2: Архитектура фон Неймана

Принцип произвольного доступа выделяет основную память среди других запоминающих устройств ЭВМ. Чтобы лучше понять этот принцип, сравним, например, организацию основной памяти с организацией магнитной ленты. Информацию, записанную на магнитной ленте, также можно разбить на элементарные единицы — машинные слова.

При произвольном положении магнитной ленты доступно лишь то слово, которое записано на участке магнитной ленты, находящемся непосредственно под головками чтения — записи. Для чтения слова, записанного на другом участке магнитной ленты, необходимо предварительно переместить этот участок под блок головок, т. е. доступ к этому слову можно получить лишь после просмотра предыдущих участков магнитной ленты. Поэтому магнитную ленту принято называть памятью с последовательным доступом.

Второй фундаментальный принцип фон Неймана — принцип хранимой программы. Программа решения задачи хранится в основной памяти наряду с обрабатываемыми данными. Именно это делает ЭВМ универсальным средством обработки информации — для решения другой задачи требуется смена в основной памяти программы и обрабатываемых данных.

Информация, хранимая в основной памяти, не имеет признаков принадлежности к определенному типу. Поэтому ЭВМ, вообще говоря, не различает, что именно хранится в данной ячейке памяти— число, текст или команда. Это означает, в частности, что над командами программы могут выполняться такие же действия, как над данными. Так, команды одной программы могут быть получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе основаны методы трансляции программы с одного языка программирования на другой.

Представление информации.

Информация в ЭВМ представляется в двоичном виде, т. е. для представления команд и данных используется алфавит, состоящий всего из двух символов, которые обычно обозначают 0 и 1. Такое представление информации объясняется техническими особенностями реализации конкретных ЭВМ. В самом деле, технически гораздо проще реализовать, например, запоминающий элемент, имеющий только два устойчивых состояния, чем такой элемент, имеющий десять различных состояний. Аналогичное замечание относится и к различным переключательным схемам — элементы таких схем достаточно просто могут быть реализованы в виде переключателей, либо пропускающих, либо не пропускающих сигнал.

Принципы фон Неймана

Любая информация в ЭВМ может быть представлена в виде последовательности двоичных символов. Такую информацию называют двоично-кодированной.

Способ кодирования может быть разный, существо же кодирования заключается в том, что каждому символу алфавита, на котором представляется информация вне ЭВМ, ставится в соответствие некоторый код, состоящий из определенного числа двоичных символов. Например, можно использовать такой простейший способ кодирования: расположить все символы внешнего алфавита в определенном порядке и перенумеровать их, тогда каждому символу этого алфавита можно поставить в соответствие двоичный код, начинающийся и кончающийся единицей и содержащий столько нулей между единицами, каков порядковый номер символа во внешнем алфавите. Очевидно, что это не оптимальный способ кодирования, так как с увеличением номера символа длина его двоичного кода будет увеличиваться, но он иллюстрирует принципиальную возможность представления произвольной информации в двоично-кодированном виде. На практике используются другие, более эффективные способы двоичного кодирования информации.

Машинное слово представляет собой упорядоченную последовательность двоичных символов. Каждый такой символ, который может иметь значение 0 или 1, есть бит, поэтому говорят, что машинное слово содержит п бит. Число бит, или длина слова, является, важной характеристикой ЭВМ.

В большинстве современных ЭВМ принято выделять наряду со словом другую стандартную единицу информации, содержащую 8 бит и называемую байтом. Слово машины обычно содержит кратное число байтов, например 16-разрядные слова (длина— 16 бит) некоторых мини-ЭВМ содержат 2 байта, 32-разрядные слова (длина — 32 бит) больших ЭВМ содержат 4 байта и т. п.

Рассмотрим общие принципы представления в ЭВМ команд и данных. Текстовые данные представляются в виде последовательности двоично-кодированных символов и могут занимать несколько машинных слов. Двоичный код каждого символа обычно занимает 1 байт. Следовательно, текст, содержащий т символов, займет в памяти машины т байтов.

Числа можно кодировать по аналогичному принципу. Каждую десятичную цифру можно представить в виде двоичного кода, при этом для кодирования каждой из десяти цифр достаточно 4 бит. Это значит, что в байте могут разместиться двоичные коды двух десятичных цифр. Числа, представленные в таком виде, называют двоично-кодированными десятичными числами. Такое представление применяется в ряде ЭВМ, например, при обработке экономической информации.

Двоично-кодированное представление десятичных чисел не эффективно с точки зрения использования памяти ЭВМ. Поэтому в большинстве случаев для представления чисел в ЭВМ используется двоичная система счисления и действия над числами выполняются именно в двоичной системе, т. е. в ЭВМ реализуется двоичная арифметика.

Использование двоичной системы счисления порождает проблемы перевода чисел из десятичной системы в двоичную при вводе чисел в ЭВМ и обратного перевода при выводе чисел из ЭВМ. Это очень неудобно, если приходится вводить и выводить большие массивы чисел при сравнительно небольшом времени их обработки. Именно поэтому часто при обработке экономической информации предпочитают использовать двоично-кодированные десятичные числа.

В двоичной системе счисления для представления чисел внутри ЭВМ используются те же формы, что и в большинстве языков программирования для представления десятичных чисел. Это представление чисел с фиксированной и плавающей точкой. В первом случае число представляется в виде целой и дробной части, причем положение двоичной точки в числе фиксировано раз и навсегда. Кроме того, один двоичный разряд используется для представления знака числа (0 для положительных чисел и 1 для отрицательных). Во втором случае число представляется в виде dr/ra^-‘P, причем в машинном слове, используемом для представления числа с плавающей точкой, в определенных разрядах записывается мантисса т, а в других разрядах— порядок р. Два разряда слова берутся соответственно для представления знака числа и знака порядка.

Заметим, что из-за ограниченности разрядной сетки вещественные числа представляются в машине, вообще говоря, приближенно и операции над ними также выполняются приближенно.

Для представления целых чисел можно использовать форму с фиксированной десятичной точкой, когда эта точка фиксирована после младшего разряда числа, т. е. дробная часть отсутствует. Целые числа представляются в ЭВМ точно, и действия над ними также выполняются точно в пределах диапазона представимых в ЭВМ целых чисел.

Машинные команды представляются в двоично-кодированном виде и, как правило, занимают одно машинное слово, но некоторые современные ЭВМ имеют в своей системе команд команды разной длины. В представлении команды различают два основных поля:

операции и адреса. В поле операции указывается двоичный код операции, которую предписывает выполнить данная команда, а в поле адреса — адреса (номера ячеек) данных, над которыми должна быть выполнена эта операция.

Каждая операция, которую может выполнить ЭВМ, имеет свой код, причем различные ЭВМ могут иногда значительно отличаться наборами операций, которые они могут выполнять.

Адресная часть команды должна содержать, вообще говоря, адреса данных, над которыми выполняется операция, и адрес памяти, куда должен быть отправлен полученный результат. Однако в реальных программах далеко не все команды используют три адреса. Поэтому стремление разработчиков ЭВМ эффективно использовать адресное поле команды привело к созданию ЭВМ с очень разнообразными системами команд — одноадресными, двухадресными, трехадресными и даже четырехадресными. В ряде современных ЭВМ в систему команд входят команды с разным числом адресов.

Все сказанное о машинных командах показывает, насколько разнообразны системы команд реальных ЭВМ, т. е. их машинные языки. Однако эти различия не принципиальны—основные правила и методы создания программ на машинном языке годятся для любой машины.

В настоящее время за машинным языком сохранилась роль внутреннего языка, на котором представляется в конечном счете выполняемая программа. Человек же ведет разработку программы на языке программирования более высокого уровня. Поэтому эти общие правила и методы создания машинных программ находят теперь свое отражение в принципах построения трансляторов — специальных программ, предназначенных для перевода программы с языка высокого уровня на машинный язык.

Источник: studfile.net

Архитектура фон Неймана: история возникновения термина

Архитектура машины фон Неймана, также известная как модель фон Неймана, или Принстонская архитектура, основана на методике, описанной в 1945 году математиком и физиком Джоном фон Нейманом в рамках доклада «Первый проект» о вычислительной машине EDVAC.

Схема архитектуры

В докладе фон Неймана описывалась схема архитектуры для электронной цифровой вычислительной машины с частями, состоящими из блоков обработки, которая содержит:

- арифметико-логическое устройство;

- процессор регистров;

- блок управления, содержащий регистр команд и счетчик команд;

- запоминающее устройство для хранения данных;

- внешнее запоминающее устройство;

- входные и выходные механизмы.

Смысл разработки состоял в том, чтобы любая хранимая на компьютере информация могла использоваться программой, в которой выбранные данные операции не могут воспроизводиться одновременно, потому что они разделяют общую шину. Это упоминается в «Первом проекте», который описывает мысли ученого о том, какой должна быть архитектура. Фон Нейман называл такую ситуацию «узким местом», которое часто ограничивает производительность системы.

Когда-то компьютеры использовались только в правительственных и научных целях. Позднее их стали.

Принципы архитектуры фон Неймана

Цифровой компьютер – это ЭВМ, хранящая программу, которая содержит программные инструкции, данные для чтения, записи, а также включает в себя память с произвольным доступом (RAM). Принципы архитектуры Джона фон Неймана изложены также в его труде «Первый проект».

Согласно ему, компьютеры с хранимой в памяти программой были усовершенствованием по сравнению с управлением компьютеров, таких как ENIAC. Последний был запрограммирован с помощью установки переключателей и вставки патча, приводящего к маршрутизации данных и сигналам управления между различными функциональными блоками. В подавляющем большинстве современных компьютеров память также используется подобным образом. При этом архитектура ЭВМ фон Неймана отличается, например, от Гарвардской, тем, что она использует не основную, а кэш-память.

Современные компьютерные решения могут быть классифицированы, исходя из их отнесения к той или иной.

Предыстория

Первые вычислительные машины имели заданные фиксированные программы. Некоторые очень простые компьютеры до сих пор используют эту конструкцию либо для простоты, либо в учебных целях. Например, настольный калькулятор также является ЭВМ с фиксированной программой.

Он может работать с основами математики, но он не может быть использован как текстовый процессор или игровая консоль. Изменение фиксированной программы машины требует перемонтажа, реструктуризации или реорганизации аппарата. Самые ранние компьютеры не были настолько узконаправленными, так как они были разработаны впервые и в научных целях.

Перепрограммирование появилось гораздо позже, и это был трудоемкий процесс, начиная с блок-схем и бумажных купюр и заканчивая подробными техническими проектами. Особенно трудным был процесс физической модернизации каналов восстановления машины. Может занять три недели установка программы на ENIAC и попытки заставить ее работать.

Новая идея

С предложением компьютера, хранящего программы в памяти, все изменилось. Хранимые в памяти, они являются конструкцией с набором инструкций. А значит, машина может сразу получить набор команд, чтобы произвести вычисления.

Конструкция таких программ относится к самомодифицирующимся кодам. Одной из первых установок для такого объекта была необходимость в алгоритме для увеличения или иным образом изменения адресной части команд. Он делался вручную в ранних конструкциях.

Это стало менее важным, когда индексные регистры и косвенная адресация стали обычными характеристиками, которыми обладает архитектура ЭВМ Джона фон Неймана машины. Другое использование — вставлять часто используемые данные в потоке команды с помощью немедленного решения. Но самомодифицирующийся код в значительной степени подвергся критике, поскольку его, как правило, трудно понять и отладить. Кроме того, он оказался также неэффективным в плане воспроизведения и кэширования схем современных процессоров.

По большому счету, способность относиться к инструкции как к данным — это то, что делает ассемблеры, компиляторы, сборщики, погрузчики и другие инструменты с возможными объектами автоматизированного программирования. Так сказать, писать программы, которые пишут программы. В меньшем масштабе повторяющиеся интенсивные операции ввода и вывода, такие как BitBlt-манипуляции с изображением примитивных или пиксельных и вершинных шейдеров в современной 3D-графике, были признаны неэффективными для работы без пользовательского оборудования.

Разработка концепции хранимой в памяти программы

Математик Алан Тьюринг, который испытывал интерес к проблеме математической логики после лекции Макса Ньюмана в Кембриджском университете, написал статью в 1936 году, она была опубликована в издании Лондонского математического общества. В ней он описал гипотетическую машину, которую назвал «универсальной вычислительной машиной», и которая теперь известна как универсальная машина Тьюринга. Она имела бесконечное хранилище (в современной терминологии — память), которое содержало как инструкции, так и данные, для чего и создавалась данная архитектура. Фон Нейман познакомился с Тьюрингом в то время, когда он был приглашенным профессором в Кембридже в 1935 году, а также в ходе защиты докторской диссертации Тьюринга в Институте перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси) в 1936-1937 годах.

Независимо друг от друга Джи Преспер Эккерт и Джон Мочли, которые разрабатывали ENIAC в школе электротехники в Университете штата Пенсильвания, писали о концепции машины, хранящей программу в памяти в декабре 1943 года. При планировании новой машины, EDVAC, Эккерт писал в январе 1944 года, что она будут хранить данные и программы в новом устройстве с адресацией памяти с помощью задержки металлической ртути. Это был первый раз, когда было предложено строительство на практике машины, хранящей программу в памяти. В то же время он и Мочли не были осведомлены о работе Тьюринга (фото ниже).

Архитектура компьютера: принцип фон Неймана

Фон Нейман был вовлечен в «Проект Манхэттен» в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, который требовал огромного количества вычислений. Это привлекло его к проекту ENIAC летом 1944 года. Там он вступил в дискуссии по разработке компьютера EDVAC. В рамках этой группы он написал работу под названием «Первый проект доклада о EDVAC», основанную на работе Эккерта и Мочли.

Она была незавершенной, когда его коллега Гольдштейн распространил проект с именем фон Неймана (к слову, Эккерт и Мочли были ошарашены такой новостью). Этот документ был прочитан десятками коллег фон Неймана в Америке и Европе и оказал серьезное влияние на следующий этап компьютерных разработок.

Основные принципы архитектуры фон Неймана, изложенные в «Первом проекте», набирали широкую известность, в то время как Тьюринг освещал свой доклад об электронном калькуляторе, который был подробно описан в технике и программировании. В нем было изложено и представление автора о машине, которая называлась Automatic Computing Engine (ACE). Он представил его исполнительному комитету британской Национальной физической лаборатории в 1946 году. Спустя некоторое время даже были произведены различные успешные реализации конструкции ACE.

Начало реализации проектов

И проект фон Неймана, и документы Тьюринга описывали компьютеры, хранящие в памяти определенную программу, но статья фон Неймана достигла большей циркуляции в обществе, и компьютерная архитектура стала известна как архитектура Джона фон Неймана.

В 1945 году профессор Нейман, который тогда работал в инженерной школе в Филадельфии, где и был построен первый ENIAC, выпустил от имени группы своих коллег доклад о логическом проектировании цифровых вычислительных машин. В докладе содержится довольно подробное предложение по конструкции машины, которая с тех пор стала известна как EDVAC. Она тогда только недавно была создана в Америке, но доклад вдохновил фон Неймана на создание EDSAC.

Maniacs и Joniacs

В 1947 году Беркс, Гольдштейн и фон Нейман опубликовали еще один доклад, в котором освещалась конструкция другого типа машины (на этот раз параллельная), которая должна была стать чрезвычайно быстрой, способной, возможно, осуществлять до 20 000 операций в секунду. Они отметили, что нерешенной проблемой при построении ее была разработка подходящей памяти, все содержимое которой должно быть мгновенно доступно.

Сначала они предложили использовать специальную вакуумную трубку, называемую Selectron, которая была изобретена в Принстонской лаборатории. Такие трубки были дорогими, и сделать их очень трудно, особенно если используется данная архитектура. Фон Нейман впоследствии решил построить машину, основанную на памяти Williams. Эта машина, которая была завершена в июне 1952 года в Принстоне, стала широко известна MANIAC (или просто Maniacs). Ее дизайн вдохновил создателей на конструирование полудюжины или более аналогичных приборов, которые сейчас строятся в Америке и называются шуточно Johniacs.

Принципы создания

Основные понятия и абстрактные принципы расчета с помощью машины были сформулированы доктором Тьюрингом на базе все того же Лондонского математического общества еще в 1936 году, но работа над такими машинами в Великобритании была задержана войной. В 1945 году рассмотрение проблем создания таких устройств продолжилось в Национальной физической лаборатории доктором Вормсли, суперинтендантом лаборатории Отделения математики. Он присоединился к Тьюрингу со своим небольшим штатом специалистов, а к 1947 году предварительное планирование было достаточно продвинуто, чтобы оправдать создание специальной группы.

Первые компьютеры на архитектуре фон Неймана

Первый проект описывает схему, которая была использована многими университетами и корпорациями, чтобы построить свои компьютеры. Среди них только ILLIAC и ORDVAC имели совместимые наборы инструкций.

Классическая архитектура фон Неймана была воплощена в Манчестерской малой экспериментальной машине (SSEM) по прозвищу Baby из университета Манчестера, которая совершила свой первый успешный запуск как устройство, хранящее программу в памяти, 21 июня 1948 года.

EDSAC из Кембриджского университета, первый практический электронный компьютер такого типа, был запущен первый раз успешно в мае 1949 года.

Развитие созданных моделей

IBM SSEC имел возможность рассматривать инструкции как данные и был публично продемонстрирован 27 января 1948 года. Эта способность утверждалась в патенте США. Однако это была частично электромеханическая машина, а не полностью электронная. На практике инструкции были прочитаны с бумажной ленты из-за его ограниченной памяти.

Baby был первым полностью электронным компьютером для запуска сохраненных программ. Он запускал программу факторинга в течение 52 минут 21 июня 1948 года после запуска простого вычисления деления и расчета, который показывает, что два числа являются взаимно простыми.

ENIAC был изменен, чтобы работать в качестве примитивной ЭВМ только для чтения, но по той же архитектуре, и был продемонстрирован 16 сентября 1948 года, а запуск программы Адель Гольдштейн организовала с помощью фон Неймана.

BINAC провел несколько тестовых программ в феврале, марте и апреле 1949 года, хотя и не был завершен до сентября 1949 года. Кроме того, осуществлялись тестовые запуски (некоторые успешные) других электронно-вычислительных машин, для которых свойственна данная архитектура. Фон Нейман, к слову, продолжал работу и над проектом «Манхеттен». Вот такой универсальный человек.

Эволюция шинной системы архитектуры

Через десятилетия, уже в 60-е и 70-е годы, компьютеры в целом стали меньше и быстрее, что привело к некоторым эволюциям, которые претерпела архитектура ЭВМ по фон Нейману. Например, отображение в памяти ввода и вывода позволяет соответствующим устройствам, данные и инструкции по интеграции в систему которых будут обрабатываться, оставаться в памяти.

Одна шинная система может быть использована для обеспечения модульной системы с меньшими. Это иногда называют «рационализацией» архитектуры. В последующие десятилетия простые микроконтроллеры иногда не используют некоторые черты типичной модели, чтобы снизить стоимость и размер. А вот большие компьютеры следуют установленной архитектуре, так как в них добавлены функции для повышения производительности.

Источник: autogear.ru

Принципы Джона фон Неймана

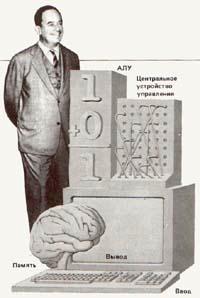

В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 г. американским ученым Джоном фон Нейманом (Рисунок 8.5). Впервые эти принципы были опубликованы в его предложениях по машине EDVAC. Эта ЭВМ была одной из первых машин с хранимой программой, т.е. с программой, запомненной в памяти машины, а не считываемой с перфокарты или другого подобного устройства.

Рисунок 9.5 – Джон фон Нейман, 1945 г.

1. Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды.

А так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти.

Если же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к какой-то другой ячейке памяти, используются команды условного или безусловного переходов, которые заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды “стоп”.

Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека.

По мнению Джона фон Неймана, компьютер должен состоять из центрального арифметико-логического устройства, центрального устройства управления, запоминающего устройства и устройства ввода-вывода информации. Компьютер, по его мнению, должен работать с двоичными числами, быть электронным (а не электрическим); выполнять операции последовательно.

Все вычисления, предписанные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности управляющих слов-команд. Каждая команда содержит указания на конкретную выполняемую операцию, место нахождения (адреса) операндов и ряд служебных признаков. Операнды — переменные, значения которых участвуют в операциях преобразования данных. Список (массив) всех переменных (входных данных, промежуточных значений и результатов вычислений) является еще одним неотъемлемым элементом любой программы.

Для доступа к программам, командам и операндам используются их адреса. В качестве адресов выступают номера ячеек памяти ЭВМ, предназначенных для хранения объектов. Информация(командная и данные: числовая, текстовая, графическая и т.п.) кодируется двоичными цифрами 0 и 1.

Поэтому различные типы информации, размещенные в памяти ЭВМ, практически неразличимы, идентификация их возможна лишь при выполнении программы, согласно ее логике, по контексту.

2. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это открывает целый ряд возможностей.

Например, программа в процессе своего выполнения также может подвергаться переработке, что позволяет задавать в самой программе правила получения некоторых ее частей (так в программе организуется выполнение циклов и подпрограмм). Более того, команды одной программы могут быть получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе основаны методы трансляции — перевода текста программы с языка программирования высокого уровня на язык конкретной машины.

3. Принцип адресности. Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен.

Принципы фон-Неймана практически можно реализовать множеством различных способов. Здесь приведем два из них: ЭВМ с шиной и канальной организацией. Перед тем, как описать принципы функционирования ЭВМ, введем несколько определений.

Архитектурой компьютера называется его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д. Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств. Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.

Структура компьютера — это совокупность его функциональных элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые различные устройства — от основных логических узлов компьютера до простейших схем. Структура компьютера графически представляется в виде структурных схем, с помощью которых можно дать описание компьютера на любом уровне детализации.

Весьма часто употребляется термин конфигурация ЭВМ, под которым понимается компоновка вычислительного устройства с четким определением характера, количества, взаимосвязей и основных характеристик его функциональных элементов. Термин «организация ЭВМ» определяет, как реализованы возможности ЭВМ,

Команда – совокупность сведений, необходимых процессору для выполнения определенного действия при выполнении программы.

Команда состоит из кода операции, содержащего указание на операцию, которую необходимо выполнить, и несколько адресных полей, содержащих указание на месте расположения операндов команды.

Способ вычисления адреса по информации, содержащейся в адресном поле команды, называется режимом адресации. Множество команд, реализованных в данной ЭВМ, образует её систему команд.

Источник: studopedia.su