Поскольку любой урок — это искусственно создаваемая учителем под конкретную цель система, то из этого набора этапов можно создавать самые разнообразные комбинации.

Однако при планировании своих уроков я пользуюсь структурой, которую нашла, прочитав книгу Н. И. Запрудского «Моделирование и проектирование авторских дидактических систем».

Ø Ориентировочно – мотивационный этап

На данном этапе учитель должен обеспечить мотивацию учения школьников, включение их в совместную деятельность по определению целей урока.

На данном этапе можно использовать следующие приёмы:

1. Ориентировка на цели – выбрать цель из списка результатов урока.

2. Разбросаем по колонкам – ученики систематизируют факты, понятия, помещая в колонки таблицы, среди них есть информация из новой темы.

3. Диктант с проблемой – в диктанте есть вопросы или задания, на которые никто из класса не может ответить .

4. Инсерт — таблица «Знаю. Не знаю. Хочу знать больше.»- чтение текста с пометками на полях +, -, ?.

5. Блеф-клуб – верите ли вы, что…

6. Ключевые слова – по ним делаем предположения о теме или материале урока.

Примерная рабочая программа структура и содержание

7. Перепутанные логические цепочки – проставить + или- против предложенных высказываний, после изучения темы вторичный возврат.

8. “Линия времени”.

На доске линия, на которой обозначены этапы изучения темы, формы контроля; проговариваю о самых важных периодах, требующих от ребят стопроцентной самоотдачи, вместе находим уроки, на которых можно “передохнуть”. “Линия времени” позволяет детям увидеть, что именно может являться конечным продуктом изучения темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой последующей темы. Это упражнение полезно для ребят, которые легче усваивают учебный материал от общего к частному.

9. “Оратор” — за 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто необходимо.

10. “Кумир” — на карточках раздать “кумиров по жизни”. Пофантазируйте, каким образом они бы доказали вам о необходимости изучения этой темы?

Ø Операционно – познавательный этап

Цель этапа

Восприятие, запоминание и анализ учащимися основного учебного материала.

На данном этапе урока учащиеся в основном достигают целей урока.

Я использую следующие приёмы.

1. Ассоциации – с чем ассоциируется слово – определение, операция, действие, в конце урока возврат к ассоциациям – вывод – определение.

2. Алфавит – раскрыть смысл понятия, заполнив карту с буквами алфавита.

3. Логическая цепочка.

4. Графическое изображение термина.

5. Схема (таблица) с белыми пятнами.

6. Мудрые совы

— найти в тексте основные понятии, записать их в алфавитном порядке;

— «Что?

Не ждали?»

Из текста выбрать информацию, которая является неожиданной, т. к. противоречит ожиданиям и представлениям;

— «Ты уже знаешь последние новости?»

Записать информацию, которая является новой;

— «Главная жизненная мудрость»

Постараться выразить главную мысль текста одной фразой;

— «Известное и неизвестное»

Найдите в тексте ту информацию, которая является для вас известной и неизвестной;

— «Поучительный вывод»

Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы значимыми в будущей жизни?

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА | как это делаю я

7. Опрос эксперта (экспертом может быть подготовленный ученик или любой высокомотивированный ребенок).

8. Мозговой штурм – все предлагают вопросы, они записываются на доске, потом обсуждаются и объединяются, выбираются самые главные и существенные.

9. Рынок возможностей – презентация результатов деятельности микрогруппы (коллаж, проект, интервью, логико – смысловая модель ит. Д.) на рынке все рассматривают товар, задают вопросы.

10. Сундук с сокровищами – что можно положить в сундук? (знания по теме), в конце урока сравнение, что было в начале урока, что в конце.

11. Графический опрос – детям даётся опросник, предполагающий ответы «Да, нет», на графике дети показывают свои ответы, потом сверяют с эталоном.

12. Двучастный дневник – заполнение таблицы по ходу чтения. 13. Инсерт – маркировка текста значками по ходу чтения + — знаю, — не знаю, ? – хочу знать больше.

Основные понятия темы

14. Ромашка Блума – работа с вопросами различной сложности.

Вопросы

Простые

«Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?»

Объясняющие

Уточняющие

«Правильно ли я понял. », «Верно ли. »

Оценочные

«Чем отличается. », «Как ты относишься. », «Какие чувства вызывает. »

Практические

«Как бы ты поступил. », «Где в обычной жизни. »

Творческие

«Что было бы, если бы. »

15. «Толстые» и «тонкие» вопросы.

Согласны ли вы…

Дайте объяснения, почему…

Почему вы думаете…

Почему вы считаете…

В чём разница…

Предположите, что будет, если…

16. Чтение с остановками – чтение текста, предварительно разбитого на части с прогнозом (что будет дальше?).

17. Выглядит как… звучит как… — записать или назвать зрительные и слуховые ассоциации на слово или понятие.

18. ПМИ (Плюс. Минус. Интересно.) – таблица.

Положительная сторона явления

Отрицательная сторона явления

Интересно узнать

19. Сводная таблица.

Линии сравнения

21. Сюжетная таблица – «Что? Кто? Где? Когда?

Почему?»

Ø Контрольно – оценочный этап

Цель этапа

Самоконтроль, обнаружение детьми своей компетентности или своих ошибок и затруднений, связанных с новым учебным материалом; оценка эффективности исполненной ими деятельности.

Приёмы

1. Рецензия — учащиеся отвечают, а рецензенты пишут рецензию ответа по схеме: 1) раскрытие темы, 2) полнота ответа, 3) наличие интересных фактов, 4) логика мышления, 5) культура речи. 6) ошибки и неточности во время ответа.

2. Фантазеры — заранее подготовленные учащиеся рассказывают всему классу текст, допуская при этом несколько ошибок. Задача остальных учащихся — найти эти ошибки.

3. Сюрприз — в конце урока, занятия можно предложить вытянуть жребий — сложенные листочки бумаги со словами. Например: «учитель» — ответ на вопрос учителя, на вопрос по теме; «друг» — ответ на вопрос друга по парте; «сам» — самооценка; «тест» — проверка с помощью теста; «сюрприз» — оценка без ответа.

4. Рекламная компания — после изучения темы учащимся предлагается сделать рекламу, рекламный плакат.

5. «Хочу все знать!» — участникам раздаются чистые цветные карточки, на которых предлагается написать вопрос, который интересует их больше всего. Затем карточки с вопросами собираются в шкатулку и перемешиваются. Участники берут по одному вопросу (по принципу лотереи). Ответ необходимо подготовить к завтрашнему дню. Можно обратиться за помощью к педагогу или родителям.

Приемы рефлексии:

1. Свет молнии (или «Мозговой штурм) – высказывания.

2. Письмо самому себе.

3. Телеграмма (СМС).

4. Торт решений.

5. Пошушукаемся – в паре на ушко рассказать соседу главное о том, что усвоил.

6. Футбольное поле – каким игроком себя представил, почему? (нападающий, защитник, вратарь и т. д.).

7. Кластеры – таблица «гроздь».

8. Рефлексивная мишень.

9. Мини – сочинение.

10. Ключевое слово.

11. Цепочка пожеланий.

12. Заверши фразу.

13. Рефлексивный ринг.

14. Синквейн.

15. Разбери слово по буквам.

16. Оценочное окно.

17.

Автобусная остановка.

Математический диктант

Решение задачи

Решение примеров

8. Шесть шляп мышления.

Метод «шести шляп мышления» используется для разностороннего анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по обобщению опыта (после практики, после изучения достаточно большой темы и так далее).

Класс делится на шесть групп. Каждой группе вверяется одна из шести шляп.

Белая шляпа

Белая шляпа – мыслим фактами, цифрами. Без эмоций, без субъективных оценок. Только факты. Можно цитировать чью-то субъективную точку зрения, но бесстрастно, как цитату.

Желтая шляпа

Позитивное мышление. Необходимо выделить в рассматриваемом явлении позитивные стороны и (. ) аргументировать, почему они являются позитивными. Нужно не просто сказать, что именно было хорошо, полезно, продуктивно, конструктивно, но и объяснить, почему.

Черная шляпа

Противоположность желтой шляпе. Нужно определить, что было трудно, неясно, проблематично, негативно, вхолостую и – объяснить, почему так произошло. Смысл заключается в том, чтобы не только выделить противоречия, недостатки, но и проанализировать их причины.

Красная шляпа

Это – эмоциональная шляпа. Нужно связать изменения собственного эмоционального состояния с теми или иными моментами рассматриваемого явления. С каким именно моментом занятия (серии занятий) связана та или иная эмоция? Не нужно объяснять, почему Вы пережили то или иное эмоциональное состояние (грусть, радость, интерес, раздражение, обиду, агрессию, удивление и так далее), но лишь осознать это. Иногда эмоции помогают нам точнее определить направление поиска, анализа.

Зеленая шляпа

Это – творческое мышление. Задайтесь вопросами: «Как можно было бы применить тот или иной факт, метод и т.д. в новой ситуации?», «Что можно было бы сделать иначе, почему и как именно?», «Как можно было бы усовершенствовать тот или иной аспект?» и др. Эта «шляпа» позволяет найти новые грани в изучаемом материале.

Синяя шляпа

Это – философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в «синем» русле, старается обобщить высказывания других «шляп», сделать общие выводы, найти обобщающие параллели и так далее. Группе, выбравшей синюю шляпу, необходимо все время работы поделить на две равные части: в первой части: походить по другим группам. Послушать, что они говорят, а – во второй части – вернуться в свою «синюю» группу и обобщить собранный материал. За ними – последнее слово.

Источник: elenaoskirko.blogspot.com

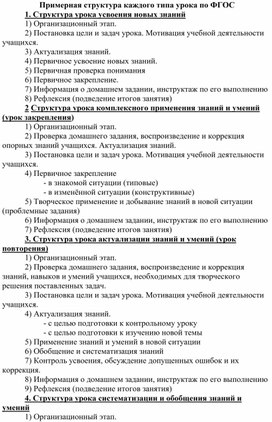

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

3) Актуализация знаний.

4) Первичное усвоение новых знаний.

5) Первичная проверка понимания

6) Первичное закрепление.

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

8) Рефлексия (подведение итогов занятия)

2 Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления )

1) Организационный этап.

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний.

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

4) Первичное закрепление

— в знакомой ситуации (типовые)

— в изменённой ситуации (конструктивные)

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания)

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения)

1) Организационный этап.

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач.

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

4) Актуализация знаний.

— с целью подготовки к контрольному уроку

— с целью подготовки к изучению новой темы

5) Применение знаний и умений в новой ситуации

6) Обобщение и систематизация знаний

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

9) Рефлексия (подведение итогов занятия)

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений

1) Организационный этап.

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

3) Актуализация знаний.

4) Обобщение и систематизация знаний

— Подготовка учащихся к обобщенной деятельности

— Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы).

5) Применение знаний и умений в новой ситуации

6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)

5. Структура урока контроля знаний и умений

1) Организационный этап.

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика).

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная структура

4) Рефлексия (подведение итогов занятия)

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков

1) Организационный этап.

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования знаний и умений. В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения.

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

5) Рефлексия (подведение итогов занятия)

7. Структура комбинированного урока

1) Организационный этап.

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

3) Актуализация знаний.

4) Первичное усвоение новых знаний.

5) Первичная проверка понимания

6) Первичное закрепление

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

9) Рефлексия (подведение итогов занятия)

8. Структура урока открытия нового знания (ОНЗ)

1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности («надо»-«хочу»-«могу») 1- 2 мин.

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии – 5-6 мин.

3. Выявление места и причины затруднения–2-3 мин.

4. Построение проекта выхода из затруднения –5-6 мин.

5. Реализация построенного проекта- 5-6 мин.

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи – 4-5 мин.

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону – 4-5 мин.

8. Включение в систему знаний и повторение – 4-5 мин.

9. Рефлексия учебной деятельности – 2-3 мин.

Способность учащихся к усвоению:

1-4 мин. – 60 % информации

5 — 23 мин. – 80 % информации

24 -34 мин. – 50 % информации

35 -45 мин. – 6 % информации

Как же построить урок, чтобы реализовать требования Стандартов второго поколения?

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими должны быть критерии результативности урока.

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого специальные приемы.

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)

Рассмотрим примерную структуру урока введения нового знания в рамках деятельностного подхода.

1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уроке.

С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно:

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо”);

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу”);

3) устанавливаются тематические рамки («могу”). В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего реального «Я” с образом «Я — идеальный ученик”, осознанное подчинение себя системе нормативных требований учебной деятельности и выработку внутренней готовности к их реализации.

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. Соответственно, данный этап предполагает:

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов;

3) мотивацию к пробному учебному действию («надо” — «могу” — «хочу”) и его самостоятельное осуществление;

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия или его обосновании.

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для этого учащиеся должны:

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место — шаг, операцию, где возникло затруднение;

2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения — те конкретные знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов.

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух.

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного ранее материала, имеющего

методическую ценность для введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм.

Технологическая карта урока

Школа ______________________________________________________________

Класс (кол-во учащихся) ______________________________________________

ФИО учителя ______________________________________________________

Предмет ____________________________________________________

Тип урока ___ОНЗ___________________________________________________

Тема урока __________________________________________________________

Этапы урока

Деятельность учащихся (приёмы, методы, формы деятельности)

Примечания, рекомендации

1. Этап целеполагания и самоопределения к учебной деятельности (1-3 мин)

-мотивация учащихся к учебной деятельности; -определение содержательных рамок урока и способов деятельности

2. Этап актуализации знаний (5-6 мин)

— актуализация учебного содержания (необходимого и достаточного для восприятие нового материала) и алгоритмов действия;

— фиксация всех повторяемых понятий в виде схем, символов…

3. Этап проблемного объяснения (15 мин)

— фиксация ситуации, указывающей на недо-статочность имеющих-ся знаний и умений;

— фиксация отличитель-ного свойства задания, вызвавшего затрудне-ние;

— формулировка цели и темы урока;

— организация процесса изучения нового содер-жания (проблемное объяснение, поисковая беседа, самостоятель-ная поисковая деятель-ность учащихся…)

— фиксация нового зна-ния (вербально, знако-во) и алгоритмов дейст- вия.

4. Этап первичного закрепления нового знания во внешней речи (4-5 мин)

5. Этап самоконтроля и самопроверки по эталону или алгоритму (внутренняя речь) 4-5 мин

— организация закрепления полученных знаний и умений учащимися;

6. Этап включения нового содержания в систему знаний и повторения (7-8 мин)

— тренировка навыков использования нового знания совместно с ранее изученным;

— повторение учебного содержания , которое потребуется на следующем уроке

— фиксация неразрешенных затруднений, как направлений будущей учебной деятельности

7. Рефлексия учебной деятельности (2-3 мин)

— фиксация нового знания;

— оценка собственной деятельности на уроке;

— оценка учебной деятельности класса;

— обсуждение и запись домашнего задания

Источник: znanio.ru

Какие есть этапы урока

Структура урока включает в себя организацию начала урока, постановку цели и задач, изучение нового материала, закрепление, проверку понимания, домашнее задание и рефлексию.

На каждом уроке обязательно должны присутствовать этапы организации, актуализации знаний, инструктаж по выполнению домашнего задания, подведение итогов и рефлексия.

Длительность этапов урока может варьироваться от 1-2 минут на организационном этапе до 20 минут на этапе ознакомления с новым материалом.

Виды уроков включают в себя комбинированный урок, урок изложения нового материала, урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков, урок самостоятельной работы, урок-конференция и урок-семинар, урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала.

Формы работы на уроке могут быть индивидуальной, фронтальной и групповой.

Каждый урок должен иметь четко поставленную цель, плановость и четкость построения, а также определенные задачи и этапы для достижения цели.

Какие бывают этапы урока в начальной школе

Этапы уроков по ФГОС в начальной школе:

- Этап мотивации;

- Этап актуализации знаний;

- Этап целеполагания;

- Этап решения поставленной проблемы;

- Этап коррекции;

- Этап закрепления;

- Этап систематизации знаний;

- Этап объяснения домашнего задания;

Что входит в структуру урока

Структура урока — совокупность элементов урока обеспечивающая его целостность и сохранность основных характеристик урока при различных вариантах. Структурные элементы урока. I. Организация начала урока (2 минуты).

Какой обязательный этап присутствует в каждом уроке

В уроке есть этапы, обязательно присутствующие на каждом уроке независимо от его типа: организационный, актуализация знаний, инструктаж о выполнении домашнего задания, подведение итогов и рефлексия.

Сколько длятся этапы урока

- Организационный момент 1-2 мин.

- Подготовка к изучению нового материала 5-7 мин.

- Сообщение темы, цели, задач урока, мотивация учебной деятельности школьников 1-5 мин

- Ознакомление с новым материалом 20 мин.

- Первичное осмысление и применение изученного 10 мин.

- Подведение итогов урока 3 мин.

Сколько видов урока

Типология уроков по ФГОС в начальной школе

Урок изучения нового материала

Урок закрепления знаний и способов действий

Урок систематизации и обобщения знаний

Какие бывают виды уроков

- комбинированный урок;

- урок изложения нового материала;

- урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков;

- урок самостоятельной работы;

- урок-конференция и урок-семинар;

- урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала;

Какие бывают формы работы на уроке

Выделяют три формы организации:

- индивидуальная работа;

- фронтальная работа;

- групповая форма работы.

Как должен быть построен урок

Каждый урок должен иметь четко поставленную цель, достижение которой требует решения основных задач урока. Формулировка цели и задач урока должна быть лаконичной и точно определять все виды деятельности учителя и учащихся на уроке и каждом его этапе. Хороший урок отличает плановость, четкость построения.

Как правильно составить план урока

В полноценном плане-конспекте урока всегда есть:

- шапка урока

- описание целей и задач урока

- мотивационная часть урока

- заключение и результат пройденного

- также домашнее задание, которое может присутствовать или отсутствовать в зависимости от вышеперечисленных параметров.

Что такое организационный этап урока

Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней (психологической) готовностью обучающихся к уроку.

Какие могут быть цели урока

Цели урока бывают четырех видов: образовательные, воспитательные, развивающие и коррекционные.

Как должен проходить урок в школе

По нормам СанПиН, академический час не должен быть длиннее 45 минут. Только у первоклассников и учащихся компенсирующих классов урок может длиться меньше — 40 минут. Это время рассчитывалось не случайно, именно такой промежуток ученики способны высидеть и полноценно усвоить материал.

Когда конец 4 урока

Сколько длится 4 урока

Из условия задачи — сегодня в школе 4 урока, каждый длится по 40 минут, следовательно общее время уроков — (4 * 40) = 160 минут.

Сколько минут должен идти урок

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, и компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять 60- 80%.

Что относится к основной части урока

2. Основная часть урока. Цель основной части — решение наиболее значимых оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной программой и планом данного урока. В основной части вначале разучиваются новые двигательные действия или их элементы.

Что является основой урока

Осно́ва — неизменяемая часть слова, которая выражает его лексическое значение.

Сколько видов деятельности должно быть на уроке

Поза не контролируется учителем. Таким образом, на каждом уроке необходимо использовать хотя бы 4 разных вида деятельности.

Как построить урок

Но есть несколько составляющих, которые помогут вам разнообразить любой урок:

- Эффектное начало — залог успеха.

- Обязательно планируйте урок, исходя из индивидуальных особенностей учеников.

- Используйте технику!

- Включайте игровые элементы.

- Ломайте стереотипы!

- Подключайте учеников к объяснению новой темы.

Какие есть требования к уроку

Организационные требования к уроку:

- — чёткость проведения урока (в соответствии со структурой урока),

- — создание рабочей дисциплины,

- — использование средств обучения и информационных технологий,

- — завершённость урока, его гибкость и подвижность.

Что входит в мотивационный этап урока

Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. Мотивация — начальный этап урока, призванный сконцентрировать внимание учащихся на изучаемом материале, заинтересовать их, показать необходимость или пользу изучения материала. От мотивации во многом зависит эффективность усвоения учащимися учебного материала.

Какие этапы урока относятся к уроку открытия нового знания

Для урока открытия нового знания предусмотрено 9 этапов:

- Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности

- Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии

- Этап выявления места и причины затруднений

- Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации

- Реализация построенного проекта

Сколько времени отводится на каждый этап урока

Структурными этапами (частями) урока п/о являются:

Организационный момент, этап урока, 5 мин.

Вводный этап (часть) урока, 35-40 мин.

Основной этап (часть) урока, 5 часов.

Что проходят в начальной школе

В предметы этой категории учебного плана входят следующие предметы: русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, физкультура, основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе).

Сколько уроков должно быть в начальной школе

В целом же учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для первоклассников не должна превышать 21 час, для обучающихся 2-4-х классов — 23 часа, 5-х классов — 29 часов, 6-х классов — 30 часов, 7-х классов — 32 часа, 8-9-х классов — 33 часа, 10-11-х классов — 34 часа.

06.04.2023 Какие есть этапы урока

Урок — это основной элемент учебного процесса, на котором преподаватель передает знания и умения ученикам. Он имеет свою структуру, которая включает различные этапы и формы работы.

Начало урока — это организационный момент, который занимает 1-2 минуты. На этом этапе учитель проверяет готовность учеников к уроку, проверяет наличие необходимых материалов и объявляет организационные вопросы.

Далее следует этап постановки цели и задач урока. Учитель формулирует основную цель урока и задачи, которые должны быть решены на каждом этапе урока. Это позволяет ученикам понимать, что от них ожидается и какие результаты они должны достигнуть.

На этапе актуализации знаний учитель проверяет знания учеников по предыдущим темам, проводит повторение и закрепление уже изученных тем, что позволяет учащимся лучше понимать новый материал.

Первичное усвоение новых знаний — это один из самых важных этапов урока, на котором учитель представляет новый материал, объясняет его с помощью примеров и дает ученикам возможность попробовать применить полученные знания на практике.

Первичная проверка понимания и первичное закрепление — это этапы, на которых учитель проверяет понимание нового материала и дает ученикам возможность закрепить их знания, применяя их на практике.

Информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению — это этап, на котором учитель объясняет ученикам, как выполнить домашнее задание и дает рекомендации по его выполнению.

Рефлексия — это заключительный этап урока, на котором учитель подводит итоги урока, делает выводы и дает обратную связь ученикам.

Структура урока включает в себя обязательные этапы, такие как организационный момент, актуализация знаний, инструктаж о выполнении домашнего задания, подведение итогов и рефлексия. Длительность каждого этапа может варьироваться в зависимости от темы и целей урока.

Существуют различные виды уроков, такие как комбинированный урок, урок изложения нового материала, урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков, урок самостоятельной работы, урок-конференция и урок-семинар, урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала.

Формы работы на уроке могут быть индивидуальной, фронтальной или групповой. Они подбираются в зависимости от темы и целей урока.

Каждый урок должен быть четко поставленной целью, которая будет достигнута через решение основных задач урока. Формулировка цели и задач урока должна быть лаконичной и точно определять все виды деятельности учителя и учащихся на уроке и каждом его этапе. Хороший урок отличается плановостью, четкостью построения и ориентированностью на достижение цели.

Источник: gostevushka.ru