Современная система высшего образования переживает сложный и многоступенчатый этап переосмысления достигнутых результатов, постановки новых задач, поиска путей кардинально иных подходов и актуализации имеющихся положений. Одним из самых значимых компонентов, регламентирующих модернизацию образовательных стандартов и образовательных программ, является законодательная база.

Федеральный закон от 26.05.2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”» в настоящее время становится основой научных мыслей и практических шагов в направлении корректировки процесса реализации основных профессиональных образовательных программ. В этом отношении актуально проанализировать различные проекты, предлагающие возможности модульного принципа построения учебных планов, ориентированных на индивидуальную образовательную траекторию.

Автором используется метод описания собственного опыта, основанный на практике работы факультета культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. В качестве материала для анализа предложено несколько модулей по трем направлениям подготовки и специальностям: 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль подготовки «Театрализованные представления и праздники»; 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»; 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер мультимедиа».

Модульные программы обучения

образовательный процесс

учебный план

модульный принцип

индивидуальная образовательная траектория

факультет культуры и искусств

2. О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 26.05.2021 г. № 144-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/ (дата обращения: 05.12.2021).

3. Быкова Н.И. К вопросу об индикаторах достижения компетенций для УГСН 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» // Современное образование. 2021. № 3. С. 21 33. DOI: 10.25136/2409-8736.2021.3.34541.

4. Бондарева О.А. Нормативно-правовая база и методическое обеспечение формирования профессиональных компетенций бакалавра в условиях реализации ФГОС // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 5. С. 299 303.

5. Худолей Г.С., Стебеняева Т.В. Модульные технологии обучения как инновационные составляющие современных педагогических технологий // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 2-4 (44). С. 53 56.

6. Худолей Г.С., Ларин С.Н. Структурные характеристики обучающего модуля // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 3-1 (57). С. 64-66.

Современные научные деятели в области развития система высшего образования в России активно обсуждают различные процессы, связанные с механизмами реализации образовательных стандартов на более высоком качественном уровне. Научные дискуссии затрагивают многие актуальные вопросы, в том числе вопрос модульного принципа построения учебных планов.

Технология модульного обучения

«В современных условиях, в сфере высшего образования, все большую популярность набирает система образовательных программ обучения с равными возможностями для обучающихся. Наиболее подходящей организацией учебного процесса для этого… становится модульная система обучения, основанная на формировании компетенций» [1].

Вопрос об использовании модулей в образовательном процессе обсуждается много лет, при этом под понятиями «модуль» и «модульная система обучения» порой понимаются различные процессы и аспекты.

Актуализация интереса к вопросам модульного принципа построения учебных планов вызвана принятием Федерального закона от 26.05.2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”». Данный Закон знакомит нас с изменениями и дополнениями, регламентирующими образовательную деятельность в Российской Федерации. В частности, в рамках рассматриваемого вопроса важным представляется дополнение к п. 8 ст. 12. Федеральный закон дополнен п. 8.1. в следующей редакции: «Образовательные программы высшего образования в части профессиональных компетенций разрабатываются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций» [2, с. 2–3].

Намечающиеся тенденции приводят к тому, что и на уровне законодательной базы, и на уровне федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования прослеживается следующая динамика развития: «. от желания запрограммировать как можно большее количество формируемых компетенций до их минимального уменьшения и стремления определить уровни и качество сформированных компетенций. То есть намечается процесс ориентирования, в первую очередь, на результат» [3]. Именно ориентирование на результат процесса обучения и предполагает предоставление возможностей получения нескольких квалификаций.

Цель исследования. Предусмотренная данным Федеральным законом возможность одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций вызвала в системе высшего образования поиск путей реализации обозначенной тенденции. В этом контексте модульный принцип реализации образовательных программ, предусматривающий возможность освоения как программы в целом, так и ее отдельных модулей, позволяет стать инструментом реализации возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций и в то же время быть инструментом, обеспечивающим построение индивидуальных образовательных траекторий.

В настоящий момент важнейшей целью и научной мысли, и педагогической практики становится поиск оптимальных путей реального воплощения в образовательном процессе возможностей изучения и внедрения как разнонаправленных, так и дополняющих друг друга модулей.

Материал и методы исследования. На этапе принятия ФГОС ВПО начинает активно обсуждаться вопрос о модулях в системе образования. О.А. Бондарева в 2012 г. подчеркивала мысль о том, что «образовательные программы, нацеленные на формирование компетенций, имеют модульную структуру и представляют собой не просто перечни теоретических дисциплин и практических курсов, но сопоставимые по объему (трудозатратам студентов на их освоение) группы модулей. По определению, данному в ФГОС ВПО нового поколения, модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения, то есть отвечающая за выработку той или иной компетенции или группы компетенций» [4, с. 301].

Отношение к пониманию и трактовке модуля меняется на протяжении последних лет. Изменения, которые внесены в этот ФЗ, предполагают, что несколько модулей могут реализовываться в рамках одного направления подготовки или в рамках совершенно другого направления подготовки. Следовательно, в рамках формирования индивидуальной образовательной траектории возможно изучение дополнительного профессионального модуля, который может выбрать студент.

Акцент переносится на индивидуальную образовательную траекторию. Г.С. Худолей и Т.В. Стебеняева в статье «Модульные технологии обучения как инновационные составляющие современных педагогических технологий» акцентируют внимание исследователей как раз на развитии индивидуальной образовательной траектории. «Продвижение специалиста по индивидуальной образовательной траектории – это трудный эволюционный процесс, заключающийся в постепенной выработке тех или иных навыков, необходимых ему в дальнейшей трудовой деятельности. Он связан как с личностными особенностями конкретного специалиста, так и с особенностями практической реализации профессиональных программ обучения» при помощи модульных технологий обучения как инновационной составляющей современных педагогических технологий [5, с. 55].

«Основная цель структуризации образовательных дисциплин на модули заключается в разделении дидактического контента предметной области на отдельные тематические единицы в зависимости от решаемых ими педагогических и профессиональных задач, выборе для каждой тематической единицы наиболее эффективных форм и технологий ее изучения, а также согласовании изучения тематических единиц по временным периодам и их объединении в модульных программах для изучения образовательных дисциплин. На этом основании можно считать, что модуль представляет собой интегративную форму разных видов обучения в рамках дидактического контента предметной области той или иной образовательной дисциплины» [6, с. 65].

Основными методами исследования являются анализ научной литературы и нормативно-правовых документов, в частности государственных образовательных стандартов и основных образовательных программ; и метод описания собственного опыта, основанный на практике работы факультета культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Результаты исследования и их обсуждение. С целью обеспечения возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского разрабатывает проекты формирования модульного принципа обучения. В основу современного понимания модульного принципа положена возможность формирования индивидуальной образовательной траектории, которая позволила бы расширить перспективы обучающихся, предоставить им потенциальные возможности приобретения дополнительных квалификаций как универсального, так и узконаправленного характера.

На этапе проектирования инновационного подхода к модульному принципу построения учебных планов разрабатывается технология формирования двух типов модулей. Один модуль может формироваться внутри каждой укрупненной группы специальностей и направлений подготовки как универсальный, второй и третий модули могут строиться внутри одного направления подготовки как возможность формирования индивидуальной траектории – углубленного изучения определенного блока дисциплин.

Как отмечают исследователи, «пределы модуля зависят от включенного в него объема дидактического контента предметной области образовательной дисциплины, а также установленного при его формировании комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых обучаемым в будущей профессиональной деятельности» [6, с. 65].

Г.С. Худолей и С.Н. Ларин в статье «Структурные характеристики обучающего модуля» подчеркивают мысль о том, что «. в модуле дидактический контент должен быть четко структурирован, а сам модуль – логически завершенным. Это значит, что в модуле как отдельном элементе модульной программы обучения должны быть четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения его дидактического контента, определены получаемые в результате обучения навыки и умения» [6, с. 65].

Факультеты культуры и искусств, которые находятся в структуре классических университетов, как правило, очень отличаются друг от друга по реализуемым образовательным программам, так как наличие таких программ определяется потребностями регионов. Факультет культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского представляет собой серьезную многоплановую структуру, в которой реализуется более 15 специальностей и направлений подготовки.

В рамках поставленной Министерством РФ задачи расширить диапазон возможностей обучающихся факультет культуры и искусств, как и многие образовательные учреждения сегодня, находится в стадии постоянного поиска новых технологий, новых возможностей, новых стратегий обучения. Разработчики образовательных программ и педагоги пытаются найти наиболее эффективные и оптимальные возможности построения образовательного процесса, в том числе потенциально ориентированного на одновременное получение обучающимися нескольких квалификаций и создание возможностей для более гибкой траектории процесса обучения.

Построение образовательных программ и учебных планов, использующих модульный принцип, и ранее внедрялось разработчиками многих образовательных программ факультета. Однако модули строились, как правило, по принципу объединения учебного материала в зависимости от тематики и содержания контента и дидактических единиц. Такие модули не ставили задачи ориентирования на дополнительные профессиональные возможности и, как правило, кроме дисциплин вариативной части, не предполагали получение дополнительных квалификаций и разработку индивидуальных образовательных траекторий.

Факультет культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского занимается в настоящий момент разработкой новых проектов модульного принципа построения учебных планов. В частности, кафедра режиссуры и хореографии предлагает несколько таких модулей. Кафедра реализует обучение по различным направлениям подготовки и специальностям, среди них 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников; 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»; 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер мультимедиа».

В качестве универсального модуля для факультета культуры и искусств разработчиками образовательных программ предложен модуль «Основы креативного предпринимательства» (табл. 1).

Наименование дисциплин, реализуемых в рамках модуля

Источник: science-education.ru

10 модульных программ обучения

Модульная программа обучения – это курс, состоящий из отдельных модулей, которые могут быть самостоятельными или собираться в различные курсы. Эти модули могут быть далее разделены на уроки. Каждый модуль и урок имеет свои собственные цели обучения.

Программы обучения являются стандартной частью любой организации, стремящейся поддерживать навыки своих сотрудников на самом высоком уровне. Однако создание всей программы от начала до конца, а также регистрация и завершение обучения могут быть трудоемкой и сложной задачей. Хорошим способом решения этой проблемы является использование модульных программ обучения.

Используя модули, вы можете легко адаптировать свои курсы. Но вместо того, чтобы просто говорить о том, что такое модульная программа, давайте рассмотрим несколько реальных примеров модульных программ обучения!

Модульная программа обучения №1 – Безопасность на рабочем месте

Один из замечательных примеров модульной программы обучения можно найти в курсе EdApp курс “Безопасность на рабочем месте. EdApp – это платформа со всевозможными модульными курсами, которые можно использовать бесплатно. Кроме того, любой администратор обучения может легко создавать собственные модульные курсы для сотрудников своей компании.

С помощью этого курса по безопасности вы можете легко выбрать те модули, которые нужны для ваших сотрудников. Например, вам может понадобиться, чтобы они узнали только о СИЗ или только о безопасном подъеме. Более того, поскольку EdApp является полнофункциональной LMS, вы можете отслеживать прогресс ваших учеников по мере использования ими ваших модулей.

Зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать лучшие программы модульного обучения

Программа модульного обучения № 2 – Putting it All Together: Использование командной работы для внедрения DBI

Пример модульной программы обучения

В данной статье рассматривается проблема преподавания математики в вузе, а именно систематизировать знания студентов для их дальнейшего использования в обучении. Решение данной проблемы производится в рамках модульного обучения. Выделены преимущества перестройки процесса обучения математики по модульным программам. Показана реализация основных принципов модульного обучения на примере курса высшей математики согласно решению поставленной проблемы.

модульное обучение

преподавание математики в вузе

1. Акимова И.В., Губанова О.М., Титова Е.И. Возможности реализации модульного подхода при обучении бакалавров педагогических специальностей на примере темы «Введение в алгебру логики» // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – С. 230.

2. Буркина В.А., Титова Е.И. О некоторых приоритетах модульного обучения в вузе // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 925–927.

3. Ермолаева Е.И. Систематизация математических знаний у студентов строительных специальностей в рамках модульного обучения // Наука и школа. – 2008. – № 1. – С. 33–37.

4. Ермолаева Е.И. Особенности реализации модульного обучения в системе высшего образования // В мире научных открытий. – 2010. – № 4–5. – С. 109–110.

5. Ермолаева Е.И., Куимова Е.И. О важности фундаментальной математической подготовки студентов по направлению «Строительство» // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2011. – № 26. – С. 463–467.

6. Жидкова А.Е., Титова Е.И. Рекомендации для преподавателей по использованию технологии модульного обучения // Молодой ученый. – 2014. – № 2 (61). – С. 756–757.

7. Титова Е.И. Преподавание математики в рамках модульного обучения // Вестник магистратуры. – 2014. – № 4-2 (31). – С. 31–33.

Модульное обучение в системе высшего образования уже многие годы доказывает свое преимущество, актуальность и успешность. Оно позволяет избежать многие проблемы изложения и изучения материала по всем дисциплинам. Традиционное изложение вузовского курса математики носит информационный характер, предполагает огромный объем новой информации, усвоение которой затрудняется в силу особенностей обучения в вузах технического профиля. Применение технологии модульного обучения применительно к строительным специальностям позволяет решить выделенные проблемы преподавания математики и является главным средством систематизации математических знаний студентов.

Перестройка процесса обучения по модульным программам позволяет:

2) осуществлять самостоятельный выбор учащимися того или иного варианта курса математики в зависимости от уровня обученности и обеспечивать индивидуальный темп продвижения по программе;

3) использовать модули в качестве сценариев для создания педагогических программных средств;

4) акцентировать работу преподавателя на консультативно-координирующие функции управления познавательной деятельностью учащихся:

5) сократить курс обучения без особого ущерба для полноты изложения и глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса методов и форм обучения.

Основополагающим этапом проектирования технологии модульного обучения математике является разработка модулей. Проектирование модулей, нацеленных на систематизацию математических знаний, базируется на, выделенных нами, дидактических принципах модульного обучения:

1. Принцип блочной структуры;

2. Принцип интегративности;

3. Принцип актуализации развивающего компонента содержания;

4. Принцип «незамкнутости»;

5. Принцип осознанной перспективы;

6. Принцип сотрудничества.

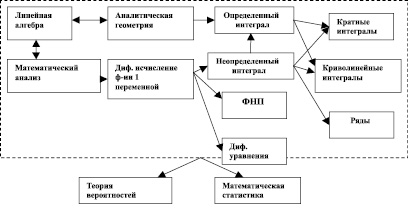

Рассмотрим реализацию данных принципов на примерах курса высшей математики в вузе. Каждый построенный блок модуля может быть логически и наглядно связан с предыдущим, образовывая новые единые блоки, при этом не нарушается последовательное изложение математического материала, происходит его выстраивание в единый блок математической теории (принцип блочной структуры). Покажем взаимосвязь всех модулей высшей математики, как известно первыми изучаются модули, являющиеся базовыми в остальных это «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ». Далее идет изучение производных, интегралов, ФНП, рядов все изучается в определенных модулях и существуют важные связи между ними. Изучение модулей «Теория вероятностей» и «Математическая статистика», идет после основ высшей математике, но и базируются на основе ее изучения. Из всего выше перечисленного нами разработана следующая блочная структура курса высшей математики:

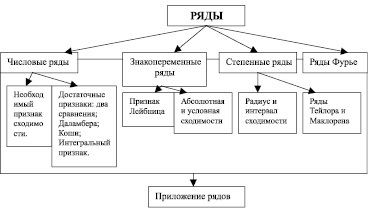

Каждый модуль содержит в себе несколько блоков, представляющих собой полную систему знаний по определенной теме (принцип интегративности). Приведем пример блочной структуры модуля «Ряды»:

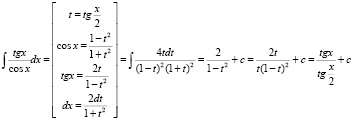

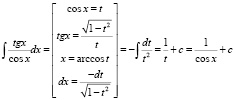

В каждом блоке предлагаются задачи, решение которых развивает у обучающихся способность использовать имеющиеся знания в новых ситуациях и закреплять их умениями (принцип актуализации развивающего компонента содержания). В качестве примера приведем одну из таких задач: вычислить интеграл :

а) с помощью универсальной тригонометрической подстановки;

б) с помощью частной тригонометрической подстановки;

в) внесением под знак дифференциала.

Затем проведем обсуждение способов решения с точки зрения рациональности.

а) ;

б) ;

в) .

После нахождения интеграла тремя способами, студенты убеждаются, что последний наиболее короткий и рациональный.

Реализацию принципа «незамкнутости» можно видеть на следующем примере: в модуле «Ряды» предложить задачи, на исследование сходимости рядов, в которых при подсчете пределов нужно использовать правило Лопиталя, изученного в модуле «Дифференциальное исчисление функции одной переменной».

Обучающиеся должны четко знать для чего и зачем они изучают каждый модуль, чтобы осознанно пополнять систему своих математических знаний. Для этого должна быть проделана большая работа по мотивации, а также приложение в каждый модуль задач с практической направленностью для инженеров-строителей (принцип осознанной перспективы). Приведем пример такого рода задач:

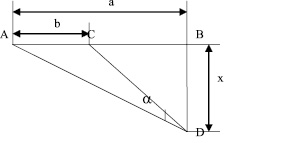

Задача 1. Для придания консоли АB = a жесткости используются две опоры AD и CD (рисунок), где АB = b.

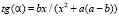

Наибольшая жесткость конструкции достигается при наибольшей величине угла a, тангенс которого определяется формулой: . Определите, на каком расстоянии от точки B следует закрепить опоры, чтобы придать конструкции наибольшую жесткость.

Задача 2. Определить скорость подъема поднимаемой строительным краном бетонной плиты, зная, что скорость v(t) является первой производной от перемещения по времени. Зависимость высоты подъема плиты от времени описывается формулой h(t) = 0,02·t 2 + 4.

Роль преподавателя-консультанта при модульном обучении подталкивает к сотрудничеству студента, это выражается и в подготовке к базовым занятиям, и к занятиям углубленного изучения, а также при отчетности по пройденным темам модуля (принцип сотрудничества).

Это лишь часть примеров реализации принципов модульного обучения по которым легко судить о их важности и применении на всех этапах изучения математики в вузе.

Источник: natural-sciences.ru