ББК 75.0 + 75.1] я 73

Печатается по решению ЦМС Кировской государственной медицинской академии (Протокол № 4 от «22» декабря 2011 г.)

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов-медиков:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / автор:

Шубина М.В. — Киров: ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздравсоцразвития РФ. – 2012. — 86 с.

В учебном пособии рассматриваются основные и дополнительные факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку будущего врача; условия труда медицинского работника; возможные профессиональные заболевания и состояния в зависимости от специализации врача; вопросы производственной физической культуры и двигательного режима в оздоровительной программе врача; предлагаются комплексы физических упражнений для врачей различных специализаций.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

Рецензент: зав. кафедрой патологической физиологии, д. м. н.,

Профессионально прикладная физическая подготовка, цель и задачи

профессор Спицин А.П.

ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ — МЕДИКОВ……………………………..

1.1. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки (цель, задачи, средства профессионально-прикладной физической подготовки студентов-медиков)………………………………

1.2. Место профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов-медиков…………………….

1.3. Основные и дополнительные факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку будущего врача……………………………………………………………………………

1.4. Характеристика условий труда и возможные профессиональные заболевания и состояния в зависимости от условий труда специалиста …

ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА…………………………………………………

2.1. Профессиональная направленность физического воспитания……….

2.2. Физическая культура – основа первичной и вторичной профилактики………………………………………………………………….

2.3. Двигательный режим в оздоровительной программе врача…………..

2.4. Комплексы физических упражнений и их физиологическое обоснование……….

Эталоны ответов тестовых заданий………………………………………

Рекомендуемая литература…………………………………………………

Предисловие

В медицинских вузах профессиональная направленность физического воспитания нацелена не только на укрепление здоровья студентов, обеспечение их разностороннего физического развития, поддержание у них на протяжении всего периода обучения в вузе высокой работоспособности, но и на привитие студентам знаний, умений и навыков в использовании средств физической культуры и спорта в режиме учебных занятий, в профессиональной деятельности и на отдыхе, а также на подготовку студентов – медиков к самостоятельной работе в качестве организаторов гигиенической и производственной гимнастики.

Профессионально – прикладная физическая подготовка – это специально направленное и избирательное использование средств физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности.

И хотя эта направленность пронизывает всю программу учебной дисциплины «Физическая культура» в вузах России и даже имеет свое отражение в зачетных требованиях и нормативах, ее необходимость недостаточно осознается большинством студентов.

С начальных этапов развития человеческого общества физическое воспитание молодого человека всегда было одним из активнейших средств его подготовки к охоте, тяжелейшим и опаснейшим формам труда, к военной деятельности. Борьба за существование находилась в прямой зависимости от двигательной активности человека, от его ловкости, силы и выносливости.

Выделение физических упражнений и игр из трудовых движений в относительно самостоятельный вид деятельности, в ритуально – спортивные элементы прослеживается в период от 40 до 25 тысячелетий до н.э., то есть еще в каменном веке. Но упражнения являлись и средством подготовки молодежи к жизни. Уже первобытнообщинный строй предъявлял к своим членам определенные требования по физической подготовленности, обеспечивающей само существование человека, — у некоторых народов юношам (в отличие от нынешних) не разрешалось жениться до выполнения определенных испытаний по физической подготовке. Этим определялась их способность к самостоятельной трудовой жизни.

Целью профессионально – прикладной физической подготовки является достижение психофизической готовности человека к успешной профессиональной деятельности.

Достижение этой цели практически осуществляется через создание у будущих специалистов определенных психофизических предпосылок и готовности: к достижению высокоинтенсивного и продуктивного труда в избранной профессии; к предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма; к грамотному использованию средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время; к выполнению служебных и общественных функций по внедрению физической культуры и спорта в профессиональном коллективе.

Источник: studfile.net

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессионально – прикладная физическая подготовка» для 5 — 9 классов

рабочая программа по физкультуре (5, 6, 7, 8, 9 класс)

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессионально – прикладная физическая подготовка» предусматривает формирование у обучающихся (кадет) умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Скачать:

Предварительный просмотр:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САМАРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(ФГКОУ СКК МВД России)

Рабочая программа курса

уровень: основное общее образование

Срок реализации программы – 5 лет

Рассмотрено на заседании цикла специальных дисциплин

Протокол № 7 от «23» июня 2021 г.

Рассмотрено на заседании педагогического совета

Протокол № 6 от «24» июня 2021 г.

Составители: Бекеев Дмитрий Джамилевич

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессионально – прикладная физическая подготовка» для 5 — 9 классов составлена в соответствии с:

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

3. Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

4. Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

5. Авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2015)».

Программа разработана на основе рабочей программы среднего общего образования по физической культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха.

5 -9 классы . ФГОС.- М.: «Просвещение», 2015. Программа разработана на основе программы и методических рекомендаций для учебной и тренировочной работы.

Направление программы — спортивно-оздоровительное.

Учебно-методический комплет М. Я. Виленского, В. И. Ляха обеспечена учебниками:

Физическая культура. 5 — 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под общ. ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2017.

Целью изучения дисциплины в 5 – 9 классах является овладение основными моторными навыками оздоровительной гимнастики и профессионально – прикладной физической подготовки с учетом принципов демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности занятий для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

раскрыть понимание социальной значимости целенаправленной физической подготовки, ее роли в развитии личности и самореализации в профессиональной деятельности;

дать знания биологических, педагогических, психологических, социальных и других научно – практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

обеспечить формирование мотивационно — ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями;

создать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие, в том числе в условиях чрезвычайных обстоятельств и явно выраженного негативного воздействия внешних факторов, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности;

сформировать необходимые условия для приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально – прикладной физической подготовленности к будущей профессии;

заложить основы творческого и методически обоснованного использования средств физической культуры в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Содержание курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления имеет следующие приоритетные направления, которые обусловливают педагогическую целесообразность программы:

сочетание активных движений на воздухе с развитием физических навыков;

укрепление потребности занятия спортом;

приобщение к здоровому образу жизни, отвлечение от вредных привычек;

развитие активности, самостоятельности и самодисциплины.

приобретение теоретических сведений по физической культуре и спорту;

овладение техникой владения мячом и тактикой игры; — выявление индивидуальных физических возможностей;

включает игровые программы, проведение внутри клубных мероприятий, соревнований. При этом возникают эмоционально-ценностные ориентиры, воспитываются морально-нравственные правила, формируется культура поведения, рождаются традиции.

Исходит от индивидуальной работы, руководствуется анализом имеющихся проблем, оказанием помощи в их разрешении.

Место курса в плане внеурочной деятельности.

Кадетский корпус создан для осуществления образовательной деятельности, связанной с подготовкой несовершеннолетних обучающихся (кадет) к военной или иной государственной службе, в том числе к службе в органах внутренних дел Российской Федерации. Формирование физической готовности в процессе прохождения курса внеурочной деятельности «Профессионально-прикладная физическая подготовка» кадетами является подготовкой к поступлению в высшие учебные заведения системы МВД России.

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся (кадет) умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетным для курса внеурочной деятельности «Профессионально – прикладная физическая подготовка» на этапе основного общего образования являются:

В познавательной деятельности:

определение существенных характеристик изучаемых тем занятий;

самостоятельное создание алгоритмов деятельности на занятиях по «Профессионально – прикладной физической подготовке»;

формулирование полученных результатов на сдаче контрольных нормативов по «Профессионально – прикладной физической подготовке».

В рефлексивной деятельности:

понимание ценности образования как средства развития культуры личности;

объективное оценивание своих физических достижений, поведения, черт своей личности;

владение навыками организации и дисциплинированности, участие в спартакиаде корпуса и спартакиаде «Юный Динамовец», проводимой СРО ОГО ВФСО «Динамо».

Общее количество часов, которое предусматривается, чтобы реализовать программу, и количество часов по годам обучения в каждом классе:

Источник: nsportal.ru

Организация занятий по прикладной физической подготовке в общеобразовательной организации

Профессионально-прикладная физическая подготовка – одно из направлений системы физического воспитания, способствующее формированию прикладных знаний, физических и специальных качеств, умений и навыков. Цель профессионально-прикладной физической подготовки – подготовка высококлассных профессионалов.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?

![]()

Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.

![]()

Быстро и объективно проверять знания учащихся.

![]()

Сделать изучение нового материала максимально понятным.

![]()

Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.

![]()

Наладить дисциплину на своих уроках.

![]()

Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа

«Организация занятий по прикладной физической подготовке в общеобразовательной организации»

Организация занятий

по прикладной физической подготовке

в общеобразовательной организации

Выполнил Чако В.И.,

учитель физической культуры

МОУ «Благодатновская школа»

Амвросиевского района ДНР

Профессионально-прикладная физическая подготовка – одно из направлений системы физического воспитания, способствующее формированию прикладных знаний, физических и специальных качеств, умений и навыков. Цель профессионально-прикладной физической подготовки – подготовка высококлассных профессионалов.

Задачами профессионально-прикладной физической подготовки являются: ускорение профессионального обучения, достижение высокой работоспособности и производительности труда, использование средств для активного отдыха (во время учебной деятельности и внеурочное время).

В программах общеобразовательных учебных заведениях профессионально-прикладная физическая подготовка обязательна.

1. Сущность профессионально-прикладной физической подготовки

1.1 Цели, задачи профессионально-прикладной физической подготовки и её необходимость

1.2 Педагогические основы профессионально-прикладной физической подготовки

2. Средства и методические основы построения профессионально-прикладной физической подготовки

2.1 Особенности состава средств профессионально-прикладной физической подготовки

2.2 Основные черты методики и формы построения занятий в профессионально-прикладной физической подготовке

2.3 Подвижные игры: организация и методические основы проведения

Список использованных источников

Становится все более актуальным научно и методически обоснованное применение физической культуры и спорта в процессе подготовки учащихся к различным труда, поэтому изыскание новых научно обоснованных форм, средств и методов физического воспитания, соответствующих требованиям научно-технического прогресса, является в настоящее время важнейшей задачей теории и практики физкультурного движения.

С появлением платных учебных заведений, которые ведут нешуточную борьбу по экспансии рынка образовательных услуг, многим учебным заведениям приходится в корне изменять систему подготовки и переподготовки учащихся, поднимать профессиональный класс их подготовки на качественно новый уровень, что позволяет этим школам выжить в условиях жесткой конкуренции.

Одним из эффективных средств повышения работоспособности в учебном процессе и общественной активности обучающихся является приобщение их к физкультуре и спорту с учетом особенностей профессиональной деятельности — профессиональной прикладной физической подготовки (ППФП).

В основе физической подготовки к предстоящей трудовой деятельности — всестороннее физическое развитие. Это база для совершенствования всех жизненно важных функций организма, необходимых двигательных качеств, умений, навыков. Вместе с тем развитие промышленной техники, автоматизация производства, создание непрерывных технологических процессов, внедрение автоматических систем управления, электроники, кибернетики, увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет и характер производительного труда. Доля ручного труда и физических нагрузок уменьшается, доля умственного труда в общем, балансе рабочего времени возрастает. Все это ведет к дальнейшему повышению специальных требований, предъявляемых к организму человека, к физической подготовленности специалиста.

Основное назначение ППФП – воспитание физических и психических качеств, формирования двигательных умений и навыков, профессионально важных для конкретного вида труда. Такая специальная физическая подготовка способствует лучшему освоению профессии, повышает эффективность последующей трудовой деятельности, снижает производственный травматизм. Значение ППФП в системе образования постоянно возрастает, особенно в подготовке квалифицированных рабочих для промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Есть немало профессий, где для успешного выполнения рабочих операций нужна выносливость, ловкость, владение прикладными двигательными навыками.

Ввиду специфичности требований профессий физическая готовность учащихся к будущей трудовой деятельности может быть обеспечена при условии обязательного прохождения как общей, так и специальной – профессионально-прикладной – физической подготовки. В процессе такой подготовки возможно:

- направленно совершенствовать профессионально важные физические и психические качества (волевые, точность оценки пространственных и временных величин и другие);

- формировать прикладные двигательные умения и навыки, главным образом необходимые в связи с особыми внешними условиями труда;

- повышать устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям производственной и внешней среды (к воздействию высоты, укачиванию, низкой температуры и другие).

Основная часть 1. Сущность профессионально-прикладной физической подготовки 1.1 Цели, задачи профессионально-прикладной физической подготовки и её необходимость Принцип органической связи физического воспитания с практикой трудовой деятельности наиболее конкретно воплощается в профессионально-прикладной физической подготовке.

Хотя этот принцип распространяется на всю социальную систему физического воспитания, именно в профессионально-прикладной физической подготовке он находит свое специфическое выражение. В качестве своеобразной разновидности физического воспитания профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности.

Иначе говоря, это в своей основе процесс обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных умений и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними способностей, от которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность. Известно, что результативность многих видов профессионального труда существенно зависит, кроме прочего, от специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно путем систематических занятий физическими упражнениями, адекватными в определенном отношении требованиям, предъявляемым к функциональным возможностям организма профессиональной деятельностью и ее условиями.

Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений о закономерностях взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе жизнедеятельности (в частности, о закономерностях взаимовлияния адаптационных эффектов в ходе хронической адаптации к тем или иным видам деятельности, переноса тренированности, взаимодействия двигательных умений и навыков, приобретаемых и совершенствуемых в процессе тренировки и освоения профессии). Опыт практического использования этих закономерностей и привел в свое время к становлению особой разновидности физического воспитания — профессионально-прикладной физической подготовки (далее сокращенно — ППФП).

Начало ее формирования в качестве профилированного направления и вида физического воспитания применительно к нуждам социалистического производства у нас в стране относится к 30-м годам. Значительную роль в этом сыграло постановление Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1930 г., где предусматривались серьезные государственные и социальные меры по внедрению физической культуры в систему рационализации труда и подготовки профессиональных кадров не только в утилитарных целях, но и в целях содействия полноценному развитию и укреплению здоровья трудящихся.

С накоплением положительного практического опыта и научно-исследовательских данных в соответствующих сферах сложилась целая профилированная отрасль физической культуры — профессионально-прикладная физическая культура, а педагогически направленный процесс использования ее факторов занял важное место в общей системе образования-воспитания подрастающего поколения и профессиональных кадров (в виде ППФП). В настоящее время ППФП в нашей стране осуществляется прежде всего в качестве одного из разделов обязательного курса физического воспитания в профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных заведениях, а также в системе научной организации труда в период основной, профессиональной деятельности трудящихся, когда это необходимо по характеру и условиям труда.

Необходимость дальнейшего совершенствования и внедрения ППФП в систему образования и сферу профессионального труда определяется главным образом следующими причинами и обстоятельствами: 1) время, затрачиваемое на освоение современных практических профессий, и достижение профессионального мастерства в них продолжают зависеть от уровня функциональных возможностей организма, имеющих природную основу, от степени развития физических способностей индивида, разнообразия и совершенства приобретенных им двигательных умений и навыков. Не случайно, например, выпускники ПТУ, прошедшие основательный курс ППФП. зачастую получают более высокий профессионально-квалификационный разряд по специальности, чем учащиеся, не прошедшие по разным причинам такой подготовки; последние, как правило, и медленнее адаптируются к условиям профессиональной деятельности на производстве (Т.

Ф. Витенас, В. В. Становов и др.); ППФП в этом отношении служит одним из факторов сокращения сроков овладения профессией и одной из гарантий качестве ее освоения; 2) производительность достаточно многих видов профессионального труда, несмотря на прогрессирующее убывание доли грубых мышечных усилий в современном материальном производстве, прямо или косвенно продолжает быть обусловленной физической дееспособностью исполнителей трудовых операций, причем не только в сфере преимущественно физического труда, но и в ряде видов трудовой деятельности смешанного (интеллектуально-двигательного) характера, как у наладчиков машинных устройств, монтажников, строителей и т.д.; в целом же нормальное физическое состояние, без которого не мыслится здоровье и эффективное функционирование, остается важнейшей предпосылкой устойчиво высокой плодотворности любого профессионального труда; 3) сохраняется проблема предупреждения вероятных негативных влияний определенных видов профессионального труда и его условий на физическое состояние трудящихся; хотя эта проблема решается многими средствами оптимизации содержания и условий труда, в том числе социальными, научно-техническими и гигиеническими, важную роль среди них призваны играть факторы профессионально-прикладной физической культуры, включая ППФП; 4) перспективные тенденции общесоциального и научно-технического прогресса не освобождают человека от необходимости постоянно совершенствовать свои деятельностные способности, а их развитие в силу естественных причин неотделимо от физического совершенствования индивида. Суть основных задач, решаемых в процессе ППФП, заключается в том, чтобы: 1) пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигательных умений, навыков и физкультурно-образовательных знаний, способствующих освоению избранной профессиональной деятельности, полезных в ней и нужных вместе с тем в процессе ППФП в качестве ее средств; 2) интенсифицировать развитие профессионально важных физических и непосредственно связанных с ними способностей, обеспечить устойчивость повышенного на этой основе уровня дееспособности.

Так называемыми профессионально важными способностями или качествами индивида правомерно считать те, от которых существенно зависит не только результативность (эффективность) профессиональной деятельности, но и возможности ее совершенствования, а также адекватность поведения при вероятных в ней экстремальных ситуациях, например аварийных; 3) повысить степень резистентности организма по отношению к неблагоприятным воздействиям средовых условий, в которых протекает трудовая деятельность, содействовать увеличению его адаптационных возможностей, сохранению и упрочению здоровья. Эта задача приобретает особое значение, естественно, тогда, когда средовые условия профессиональной деятельности резко отличаются от комфортных (чреваты перегреванием или переохлаждением тела, вибрационными или шумовыми перегрузками. недостатком кислорода во вдыхаемом воздухе и т.д.); 4) способствовать успешному выполнению общих задач, реализуемых в системе профессиональной подготовки кадров, воспитанию нравственных, духовных, волевых и других качеств, характеризующих целеустремленных, высокоактивных членов общества, созидающих его материальные и духовные ценности.

Эти задачи в каждом отдельном случае нужно конкретизировать применительно к специфике профессии и особенностям контингента занимающихся. Ясно также, что ППФП может быть достаточно эффективной лишь в органическом сочетании с другими слагаемыми социальной системы воспитания в целом, где задачи по подготовке к трудовой деятельности не сводятся к частным ближайшим задачам, характерным для отдельных этапов профессионально-прикладной подготовки, и решаются не эпизодически, а перманентно.

Первостепенную роль в их реализации, о чем уже неоднократно шла речь, играет полноценная общая физическая подготовка. На базе создаваемых ею предпосылок и строится специализированная ППФП. Специализация ее необходима постольку, поскольку к тому обязывает специфика профессиональной деятельности и ее условий, но и в случае резко выраженной специфики не следует забывать о главенствующем значении принципа всемерного содействия всестороннему гармоничному развитию человека. Проблема нормативных критериев профессионально-прикладной физической подготовленности пока решена лишь частично и главным образом в первом приближении, что объясняется как множественностью существующих профессий и их динамичным обновлением, так и недостаточно массированным развертыванием соответствующих исследований, хотя некоторые ориентировочные нормативы уже включены в действующие официальные программы ППФП. 1.2 Педагогические основы профессионально-прикладной физической подготовки

В настоящее время ППФП учащихся к высокопроизводительному труду в различных сферах народного хозяйства осуществляется в учебных заведениях страны последующим основным направлениям: 1) овладение прикладными умениями и навыками, являющимися элементами отдельных видов спорта; 2) акцентированное воспитание отдельных физических и специальных качеств, особо необходимых для высокопроизводительного труда в определенной профессии; 3) приобретение прикладных знаний (знаний и умений применения средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта и возрастных особенностей и др.). Первое из направлений связано с проблемой обучения движениям, второе — с воспитанием физических (двигательных) и специальных качеств, третье — с приобретением прикладных знаний по использованию средств физической культуры в режиме труда и отдыха, а также с проблемой подготовки общественных физкультурных кадров для производства.

Указанные направления имеют достаточно глубокое научно-методическое обоснование в советской теории и методике физического воспитания и изложены в специальной, литературе. Этим определяется и структура изложения материала в данном реферате: она основана на положениях теории и методики физического воспитания, применительно к задачам ППФП вообще и студентов высших учебных заведений в частности.

При разработке ППФП учащихся конкретной профессии общие положения ППФП, выявленные для группы схожих профессий путем проведения социологических исследований, должны дополняться более углубленными психофизиологическими исследованиями на рабочих местах с применением методик, используемых в физиологии, психологии, гигиене труда и спортивной тренировке. Такие исследования должны носить перманентный характер, обеспечивающий накопление научного материала с учетом тех постоянных изменений, которые происходят во всех отраслях народного хозяйства под влиянием научно-технической революции.

Следует отметить, что при определении содержания ППФП учащихся все шире используются математические методы анализа полученных материалов. Есть все основания полагать, что более широкое применение дисперсионного, корреляционного и регрессионного методов для объективной оценки существенности значения различных компонентов в ППФП намного повысит научность подбора средств и методов для ее реализации в системе физического воспитания обучающихся.

В идеале необходимо построение многофакторных статистических моделей ППФП специалиста будущего с определением наиболее существенных факторов, влияющих на его профессиональную работоспособность, а также, форм связи и степени взаимозависимости различных параметров, включенных в модель. Необходимость в перспективе решения этой сложной проблемы для каждой профессии подчеркивается временным разрывом между периодом изучения существующих условий труда специалистов и реализации ППФП обучающихся с одной стороны, и условиями и характером труда будущих специалистов в течение последующих 30—35 лет—с другой.

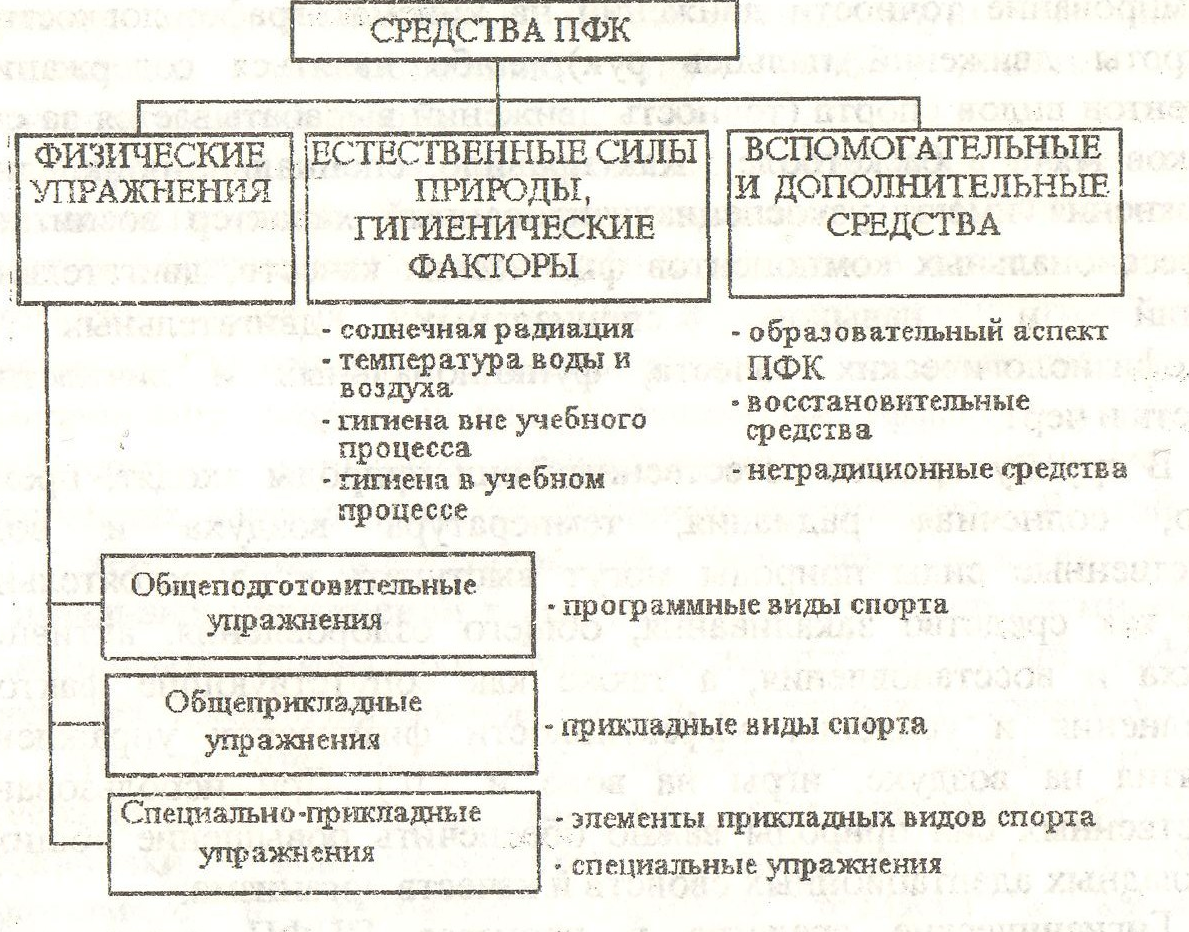

Естественно, что эта проблема тесно связана с проблемой определения профессиограммы специалиста будущего, над которой работают философы, социологи и психологи труда, специалисты по организации производства и др. Результаты этих исследований должны быть также использованы при построении модели ППФП специалистов. 2. Средства и методические основы построения профессионально-прикладной физической подготовки 2.1 Особенности состава средств профессионально-прикладной физической подготовки Средства ППФП можно условно представить следующими группами: общеподготовительные (общеразвивающие), общеприкладные, специально-прикладные упражнения; естественные силы природы и гигиенические факторы; вспомогательные и дополнительные средства.

- «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ», Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 года № 6792.

- ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ».

Источник: kopilkaurokov.ru