В настоящее время жизнь развивается с такой скоростью, что за ней практически невозможно угнаться, и уже сейчас никто не может отрицать значение Интернет как всемирной информационной среды. InterNet как средство массовой коммуникации достиг такого уровня развития и воздействия на общественную жизнь, который требует государственного вмешательства в виде принятия законов, регулирующих деятельность, связанную с InterNet, ибо государство выступает защитником своих граждан, в том числе и от некачественной или аморальной информации. Однако в то же время, и простые пользователи Сети не должны забывать про этические нормы. Сейчас в Интернете уже существуют достаточно много WEB-страниц, чатов и конференций, посвященных данному вопросу. И основная информация бралась, естественно, оттуда за неимением традиционных источников и глубоких исследований на бумаге.

Исторически традиционным объектом права собственности является материальный объект. Информация сама по себе не является материальным объектом, но она фиксируется на материальных носителях. Первоначально информация находится в памяти человека, затем она отчуждается и переносится на материальные носители: книги, диски, кассеты и прочие накопители, предназначенные для хранения информации. Как следствие, информация может тиражироваться путем распространения материального носителя. Перемещение такого материального носителя от субъекта- владельца, создающего конкретную информацию, к субъекту- пользователю влечет за собой утрату права собственности у владельца информации.

Безопасность школьников в сети Интернет

Интенсивность этого процесса существенно возросла в связи с тотальным распространением сети Интернет. Ни для кого не секрет, что часто книги, музыка и другие продукты интеллектуальной деятельности человека безо всякого на то согласия авторов или издательств размещаются на различных сайтах без ссылок на первоначальный источник. Созданный ими интеллектуальный продукт становится достоянием множества людей, которые пользуются им безвозмездно, и при этом не учитываются интересы тех, кто его создавал.

Принимая во внимание, что информация практически ничем не отличается от другого объекта собственности, например машины, дома и прочих материальных продуктов, следует говорить, о наличии подобных прав собственности и на информационные продукты. Право собственности состоит из трех важных компонентов: права распоряжения, права владения, права пользования.

Право распоряжения состоит в том, что только субъект- владелец информации имеет право определять, кому эта информация может быть предоставлена.

Право владения должно обеспечивать субъекту- владельцу информации хранение информации в неизменном виде.

Право пользования предоставляет субъекту- владельцу информации право ее использования только в своих интересах.

Таким образом, любой субъект- пользователь обязан приобрести эти права, прежде чем воспользоваться интересующимся его информационным продуктом.

Это право должно регулироваться и охраняться государственной инфраструктурой и соответствующими законами. Любой закон о праве собственности должен регулировать отношения между субъектом –владельцем и субъектом- пользователем. Такие законы должны защищать как права собственника, так и права законных владельцев, которые приобрели информационный продукт законным путем. Защита информационной собственности проявляется в том, что имеется правовой механизм защиты информации от разглашения, утечки, несанкционированного доступа и обработки, в частности копирования, модификации и уничтожения.

Информатика 11 класс (Урок№18 — Информационное право и информационная безопасность.)

В настоящее время по этой проблеме мировое сообщество уже выработало ряд мер, которые направлены на защиту прав собственности на интеллектуальный продукт. Нормативно-правовую основу необходимых мер составляют юридические документы: законы, указы, постановления, которые обеспечивают цивилизованные отношения на информационном рынке.

В Российской Федерации уже сейчас существует и активно развивается законодательство в сфере информации, которое включает в себя более десяти законов:

-«О средствах массовой информации»,

-«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»,

-«Об авторском праве и смежных правах»,

-«Об информации, информатизации и защите информации»,

— «Об участии в международном информационном обмене»,

— « О правовой охране топологий интегральных схем»,

Законы существуют, но к сожалению далеко не все граждане знакомы сними и соблюдают свои права и обязанности.

Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите информации» является базовым юридическим документом, открывающим путь к принятию дополнительных нормативных законодательных актов для успешного развития информационного общества.

Закон состоит из 25 статей, сгруппированных по пяти главам:

- Общие положения

- Информационные ресурсы

- Пользование информационными ресурсами

- Информатизация, информационные системы, технологии и средства их обеспечения

- Защита информации и прав субъектов в области информационных процессов и информатизации

В законе определены цели и основные направления государственной политики в сфере информатизации.

Закон закладывает юридические основы гарантий прав граждан на информацию. Он направлен на регулирование важнейшего вопроса экономической реформы- формы, права и механизма реализации собственности на накопленные информационные ресурсы и технологические достижения. Обеспечена защита собственности в сфере информационных систем и технологий, что способствует формированию цивилизованного рынка информационных ресурсов, услуг, систем, технологий и средств их обеспечения.

Правовые нормы поведения людей имеют юридическую основу и регулируются государственными законами. Этические нормы регулируют поведение людей и их отношения в повседневной жизни по сложившимся традициям и внутренним законам общества.

Этические нормы дополняют юридические, что позволяет эффективнее регулировать человеческие отношения.

В информационной деятельности, юридические законы пока не всегда возможно применить. Но определенные понятия о том, «что такое хорошо и что такое плохо», все же существуют, и постепенно складываются этические нормы.

Взаимоотношения людей в обществе базируются на выработанных человечеством нормах нравственности и морали. Этика – это философская наука, объектом изучения которой является мораль. В этике можно выделить два рода проблем: вопросы о том, как должен поступать человек в той или иной ситуации, и теоретические вопросы о прохождении и сущности морали.

Практическое значение этики проявляется в первую очередь в сфере человеческого общения. Когда люди занимаются информационной деятельностью, а их основным средством работы является компьютер, соблюдение этических норм становится чрезвычайно актуальным. Каждый, кто работает с информацией, должен отчетливо осознавать свою ответственность за сохранение необходимой степени ее конфиденциальности.

Успешная информационная деятельность людей во многом зависит от соблюдения таких этических норм и принципов, как четкость, точность, корректность, объективность в оценке и представлении информации, порядочность и другие нравственные категории.

Этичность поведения не имеет «верхних» границ. Правилам поведения в общественных местах учат с детства. Виртуальное общение отличается от общения, которое происходит в реальной жизни. Как легко бывает общаться с малознакомыми людьми, которые наверняка вам больше не встретятся. В таком общении исчезает зависимость, предубеждение, контакт начинается «с чистого листа».

Примерно то же самое происходит и при общении в сети: собеседникам вас не видно, они не знают ваших достоинств и недостатков, никого не интересует ваше положение в обществе. Все изначально равны между собой. Это раскрепощает, но везде нужна мера.

Иногда один из участников виртуальной беседы, понимая безнаказанность своего поведения, может оскорбить других, возмутить, разочаровать или просто надоесть им. Несдержанность некоторых личностей приводят к созданию в Сети групп, которые всеми правдами и неправдами ведут долгие войны друг против друга по самым мельчайшим и немыслимым поводам. И вроде бы и ничего страшного (воюют, ну и пусть воюют), однако беда в том, что остальные, большинство, которым, как потребителям информации не имеет значения ее форма, смотрят на потасовку и испытывают от нее неприятные ощущения. Еще большая беда в том, что всю эту убогость видят юные жители Интернета. А если они подумают, что в Сети, так принято?!

В этой связи стоит привести один из наиболее упорядоченных сейчас в Сети документов относительно Сетевой этики, но следует сразу заметить, что хоть он и приводится на некоторых сайтах как законченный документ, однако работа над проектом все еще продолжается.

Говоря о каких-либо моральных ценностях в Сети следует уделить внимание пока еще острой проблеме взаимодействия этики и капитала.

В последнее время правительства многих государств стараются ограничить свое финансирование Всемирной паутины за счет возрастания доли коммерческого капитала. Здесь выделяются два аспекта проблемы – личностный и коммерческий.

Первый заключается в том, что многие пользователи, несмотря на прекращение финансирования Интернета хотели бы, чтобы расходы на подключения оплачивались не из их кармана. Именно поэтому во многих учреждениях, через которые пользователь использует Сеть, могут потребовать соблюдения определенных правил.

Коммерческий аспект, в свою очередь, основывается на том, что финансовые дела должны вестись так, как это принято в Интернет. И хотя культура взаимоотношений в Сети находится, как уже не раз упоминалось, еще в стадии становления и этические нормы еще не получили стабильности, в сети еще живы традиции откровенного неприятия проявлений меркантилизма по отношению к Интернет и во взаимоотношениях через него. Навязывание рекламы в Сети сейчас полуофициально запрещено, что вырабатывает определенное Интернет- сознание: престиж компании раз проделавшей это сильно падает. Реклама отнюдь не исключается, но она должна носить чисто информационный характер. В принципе, как и вся предлагаемая информация в Сети.

В этом и заключаются сущность, особенности, основные нормы и принципы Сетевой этики, от которых, а точнее от их достаточно бурного сейчас развития будет зависеть, каким будет выглядеть Интернет завтра: грязным, аморальным, упадочным или сущностью красоты глобального человеческого общения и взаимоотношений. Вот она – проблема развития сегодняшней Сети!

Существуют, однако, общепринятые нормы работы в сети Интернет, направленные на то, чтобы деятельность каждого пользователя сети не мешала работе других пользователей. Фундаментальное положение этих норм таково: правила использования любых ресурсов сети Интернет (от почтового ящика до канала связи) определяют владельцы этих ресурсов и только они.

Настоящий документ описывает общепринятые нормы работы в сети Интернет, соблюдение которых является обязательным для всех пользователей. Действие этих норм распространяется на порядок использования ресурсов Сети.

1. Запрет несанкционированного доступа и сетевых атак

Не допускается осуществление попыток несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или участие в сетевых атаках и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца или администратора этого ресурса. В том числе запрещены:

1.1. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих пользователю.

1.2. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе привилегированного, к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса.

1.3. Передача компьютерам или оборудованию Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов.

2. Соблюдение правил, установленных владельцами ресурсов

Помимо вышеперечисленного, владелец любого информационного или технического ресурса Сети может установить для этого ресурса собственные правила его использования. Правила использования ресурсов либо ссылка на них публикуются владельцами или администраторами этих ресурсов в точке подключения к таким ресурсам и являются обязательными к исполнению всеми пользователями этих ресурсов. Пользователь обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от его использования.

3. Недопустимость фальсификации

Значительная часть ресурсов Сети не требует идентификации пользователя и допускает анонимное использование. Однако в ряде случаев от пользователя требуется предоставить информацию, идентифицирующую его и используемые им средства доступа к Сети. При этом пользователю запрещается:

3.1. Использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. В то же время пользователь должен принять меры по предотвращению использования ресурсов Сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа).

3.2. Фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других сетевых протоколах, при передаче данных в Сеть.

3.3. Использование несуществующих обратных адресов при отправке электронных писем.

4. Настройка собственных ресурсов

При работе в сети Интернет пользователь становится ее полноправным участником, что создает потенциальную возможность для использования сетевых ресурсов, принадлежащих пользователю, третьими лицами. В связи с этим пользователь должен принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого использования.

Примерами потенциально проблемной настройки сетевых ресурсов являются:

- открытый ретранслятор электронной почты (SMTP-relay);

- общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп);

- средства, позволяющие третьим лицам неавторизованно скрыть источник соединения (открытые прокси- серверы и т.п.);

- общедоступные широковещательные адреса локальных сетей;

- электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией подписки или без возможности ее отмены.

Итак, из всего вышеизложенного можно определить главный, претендующий на доминирование принцип Всемирной паутины – Noli nocere («Не навреди»). Коротко и ясно. Однако, как много смысла заложено в этой мудрой фразе. Свобода одного пользователя Интернет заканчивается там, где начинается свобода другого. Но не нужно ограничивать себя, свою свободу, запирать свое «я» в клетку.

Однако, в то же время, каждый раз, перед поступком – словом, действием – следует подумать, чтобы не ограничить свободу своего Ближнего. В Сети он может быть и дальним – Земля большая. Но «дальним» по расстоянию, зато «ближним» по духу и интересам.

Жители Интернет- пространства – это новый, информационный социальный слой, достаточно массовая группа; это специфическое, построенное на принципах объединения интересов надгосударственное образование, а его так называемая анархия – возможно это новейшая форма общественной жизни, за которой будущее.

Конечно же, ясно и понятно, Интернет – это особое место. Живя по законам человеческим, он повторяет нашу реальность. Однако, это повторение не есть слепым и невдумчивым копированием. Человек в Сети старается быть намного лучше, чем на самом деле. В Интернете он воплощает неудавшиеся планы и нереализованные идеи обыденной жизни.

Здесь пользователь строит тот идеал, на который всю жизнь хотел быть похож, и который жаждет и приемлет вся его сущность. Но не стоит, в то же время, забывать – «я» в жизни и «я» в Сети – это тоже две стороны одной медали, два стороны одной сущности, два аспекта одной проблемы.

Правовые аспекты информатики связаны с тем, что деятельность программистов и других специалистов, работающих в сфере информатики, все чаще выступают в качестве объекта правового регулирования. Некоторые действия при этом могут быть квалифицированы как правонарушения.

Регулированию подлежат вопросы собственности на информацию, охрана авторских прав на компьютерные программы и базы данных, гарантии сохранения конфиденциальности и секретности определенных видов информации и многое другое. Информация социальной сферы, распространение информационных сетей породило как новые виды преступности, так и многочисленные правовые проблемы, правовое регулирование многих из которых далеко от завершения.

Эстетические аспекты информатики чрезвычайно важны. Далеко не все правила, регламентирующие деятельность в сфере информатики, можно свести к правовым нормам. Очень многое определяется соблюдением неписаных правил поведения для тех, кто причастен к миру компьютеров. Как в любой другой большой и разветвленной сфере человеческой деятельности, в информатике к настоящему времени сложились определенные морально-этические нормы поведения и деятельности.

Этика- система норм нравственного поведения человека. Всякий раз, собираясь совершить сомнительный поступок в сфере профессиональной деятельности, человек должен задуматься, соответствует ли он этическим нормам, сложившимся в профессиональном сообществе.

- Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой//СПб.: Питер, 2007

- Информатика и ИКТ. Учебник. 10 класс. Базовый уровень /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой//СПб.: Питер, 2007

- Куприянов, А.И. Основы защиты информации : учеб. пособие / А. И. Куприянов, А. В. Сахаров, В. А. Шевцов. — М. : Академия, 2006.

- Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации. 3-е изд. Стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008

Источник: nsportal.ru

Урок 30

§18.1-18.3. Информационное право

Использование программного обеспечения (ПО) является законным только тогда, когда на это есть согласие владельца авторских прав (компании-производителя или независимого разработчика). Основой правовых отношений между пользователем и собственником ПО является лицензия.

Лицензия (лицензионное соглашение) на программное обеспечение — это документ, определяющий порядок использования и распространения программного обеспечения, защищённого авторским правом.

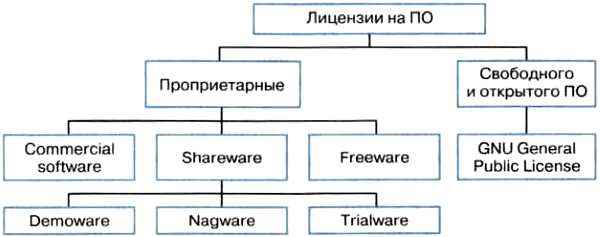

Существует множество разнообразных лицензий на программное обеспечение. Рассмотрим некоторые из них (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Виды лицензий на использование ПО

Лицензии на программное обеспечение в целом можно разделить на две большие группы: проприетарные и лицензии свободного и открытого ПО.

В проприетарных лицензиях издатель ПО даёт разрешение её получателю использовать одну или несколько копий программы, но при этом сам остаётся правообладателем всех этих копий. Проприетарное программное обеспечение может быть коммерческим (Commercial software), условно-бесплатным (Shareware) и бесплатным (Freeware).

Коммерческое программное обеспечение создаётся с целью получения прибыли от его использования другими, например путём продажи экземпляров.

Условно-бесплатное программное обеспечение представляет собой ограниченную по возможностям версию программы. Наиболее распространёнными видами ограничений являются:

• ограничение времени работы программы, количества её запусков, количества уровней в ней (в играх);

• отсутствие ряда функциональных возможностей;

• блокирование доступа к важным функциям, например сохранению файла;

• добавление дополнительной информации к сохраняемым файлам, например водяных знаков в программах редактирования изображения и видео.

В соответствии с лицензией, по окончании тестового периода необходимо приобрести или удалить программу. После покупки программы пользователь получает код, снимающий ограничения, либо отдельную полноценную версию программы.

К условно-бесплатному ПО относятся:

• Demoware — демонстрационные версии коммерческого программного обеспечения, лицензионное соглашение которого предусматривает множество ограничений в функциональности по сравнению с основной версией;

• Nagware — модель лицензирования компьютерных программ, использующая навязчивое напоминание о необходимости регистрации программы за определённую плату;

• Trialware — программное обеспечение, лицензионное соглашение которого предусматривает бесплатное использование программы без каких-либо ограничений в функциональности, но только в течение пробного периода.

Freeware — вид лицензии на программное обеспечение, который предусматривает бесплатное пользование программой. При этом разработчик может уточнять, какое именно использование может быть бесплатным (использование в личных целях, коммерческое использование).

В отличие от проприетарных свободные и открытые лицензии не оставляют права на конкретную копию программы её издателю, а передают самые важные из них конечному пользователю, который и становится владельцем. Примером свободной лицензии является GNU General Public License, которая даёт пользователю право самому распространять ПО под этой лицензией и изменять его любым способом. При этом любые изменения программы, сделанные пользователем и распространённые дальше, должны сопровождаться исходным кодом этих изменений.

Cкачать материалы урока

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности». В данной лекции рассматриваются вопросы: 1. Правовые нормы относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 2. Лицензирование программного обеспечений. 3. Электронное правительство.

Картинками

ЛЕКЦИЯ 3. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЙ

Рассматриваемые вопросы:

1. Правовые нормы относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.

2. Лицензирование программного обеспечений.

3. Электронное правительство.

1. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ОТНОСЯЩИЕЕСЯ К ИНФОРМАЦИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Информация является объектом правового регулирования

Исторически традиционным объектом права собственности является материальный объект. Информация сама по себе не является материальным объектом, но она фиксируется на материальных носителях.

Первоначально информация находится в памяти человека, а затем она отчуждается и переносится на материальные носители: книги, диски, кассеты и прочие накопители, предназначенные для хранения информации. Как следствие, информация может тиражироваться путем распространения материального носителя.

Перемещение такого материального носителя от субъекта-владельца, создающего конкретную информацию, к субъекту-пользователю влечет за собой утрату права собственности у владельца информации. Интенсивность этого процесса существенно возросла в связи с тотальным распространением сети Интернет. Ни для кого не секрет, что очень часто книги, музыка и другие продукты интеллектуальной деятельности человека безо всякого на то согласия авторов или издательств размещаются на различных сайтах без ссылок на первоначальный источник. Созданный ими интеллектуальный продукт становится достоянием множества людей, которые пользуются им безвозмездно, и при этом не учитываются интересы тех, кто его создавал. Принимая во внимание, что информация практически ничем не отличается от другого объекта собственности, например машины, дома, мебели и прочих материальных продуктов, следует говорить о наличии подобных же прав собственности и на информационные продукты.

Право собственности состоит из трех важных компонентов: права распоряжения, права владения и права пользования.

Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец информации имеет право определять, кому эта информация может быть предоставлена. Право владения должно обеспечивать субъекту-владельцу информации хранение информации в неизменном виде. Никто, кроме него, не может ее изменять. Право пользования предоставляет субъекту-владельцу информации право ее использования только в своих интересах.

Таким образом, любой субъект-пользователь обязан приобрести эти права, прежде чем воспользоваться интересующим его информационным продуктом. Это право должно регулироваться и охраняться государственной инфраструктурой и соответствующими законами. Как и для любого объекта собственности, такая инфраструктура состоит из цепочки: 1) законодательная власть (законы); 2) судебная власть (суд); исполнительная власть (наказание).

Любой закон о праве собственности должен регулировать отношения между субъектом-владельцем и субъектом-пользователем. Такие законы должны защищать как права собственника, так и права законных владельцев, которые приобрели информационный продукт законным путем. Защита информационной собственности проявляется в том, что имеется правовой механизм защиты информации от разглашения, утечки, несанкционированного доступа и обработки, в частности копирования, модификации и уничтожения. В настоящее время по этой проблеме мировое сообщество уже выработало ряд мер, которые направлены на защиту прав собственности на интеллектуальный продукт.

Правовое регулирование в информационной сфере является новой и сложной задачей для государства. В Российской Федерации существует ряд законов в этой области:

1) закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (в ред. Федеральных законов от 24.12.2002 N 177-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ) дает юридически точное определение понятий, связанных с авторством и распространением компьютерных программ и баз данных.

Он определяет, что авторское право распространяется на указанные объекты, являющиеся результатом творческой деятельности автора. Автор имеет исключительное право на выпуск в свет программ и баз данных, их распространение, модификацию и иное использование. Для современного состояния нашего общества значительная часть программного обеспечения, использующегося частными лицами и даже организациями, получена путем незаконного копирования. Эта практика мешает становлению цивилизованного рынка компьютерных программных средств и информационных ресурсов. Несоблюдение прав в сфере собственности на компьютерное программное обеспечение стало объектом уголовного преследования на практике;

2) закон РФ от 27 июля 2006 г. №149-Ф3 «Об информации, информационных технологиях и защите информации» регулирует отношения, возникающие при:

¾ осуществлении права на поиск, получение, передачу и производство информации;

¾ применении информационных технологий;

¾ обеспечении защиты информации.

3) в 1996 году в Уголовный кодекс был впервые внесен раздел «Преступления в сфере компьютерной информации». Он определил меру наказания за некоторые виды преступлений, ставших распространенными:

¾ неправомерный доступ к компьютерной информации;

¾ создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ;

¾ умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и сетей.

4) в 2006 году вступил в силу закон №152-0Ф3 «О персональных данных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких) в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни.

Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность – преступления, совершаемые людьми, использующих информационные технологии для преступных целей.

Преступления в сфере информационных технологий включают как распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг), так и распространение противоправной информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет. Кроме того, одним из наиболее опасных и распространенных преступлений, совершаемых с использованием Интернета, является мошенничество.

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации под преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых являются информация и компьютерные средства. Данная группа посягательств являются институтом особенной части уголовного законодательства, ответственность за их совершение предусмотрена гл. 28 УК РФ.

В настоящее время решение проблемы правового регулирования в сфере формирования и использования информационных ресурсов находится в России в стадии дальнейшей разработки.

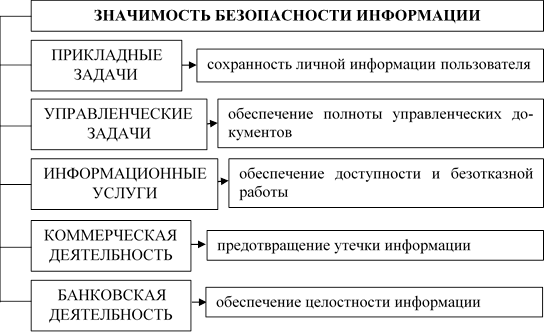

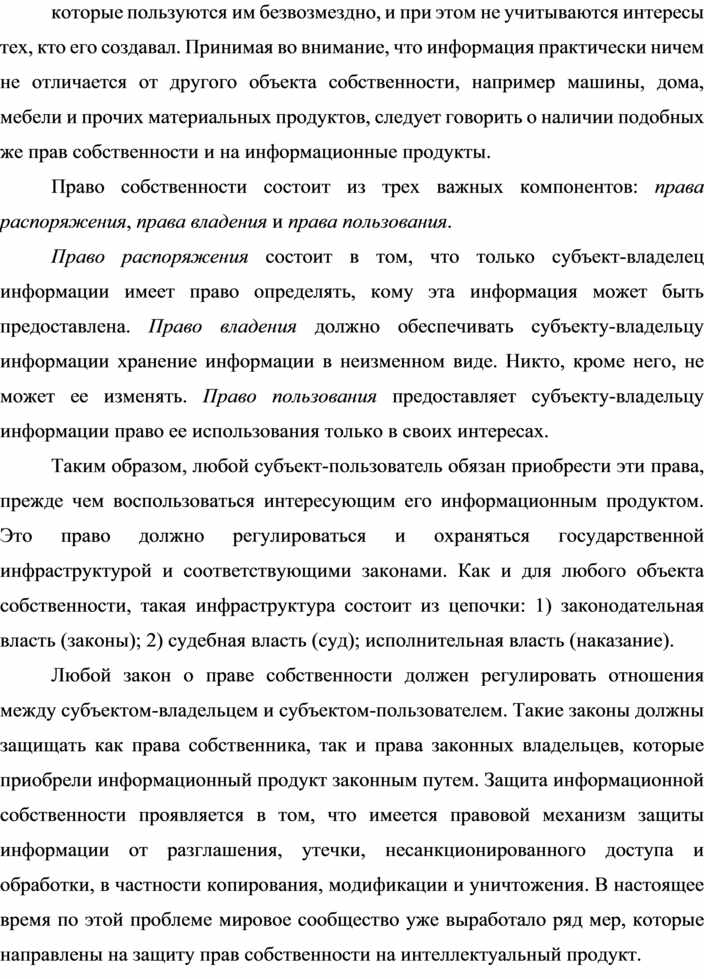

Таим образом, безопасность информации является важнейшей задачей современного общества. Рассмотрим в виде схемы, представленной на рисунке 1, значимость информационной безопасности.

|

Рис. 1. Значимость безопасности информации

2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЙ

Любому человеку, использующему компьютер для профессиональной деятельности и в личных целях, необходимо ответственно относиться к выбору и использованию программного обеспечения (ПО).

Под программным обеспечением принято понимать совокупность программ, обеспечивающих функционирование компьютеров и решение с их помощью задач предметных областей.

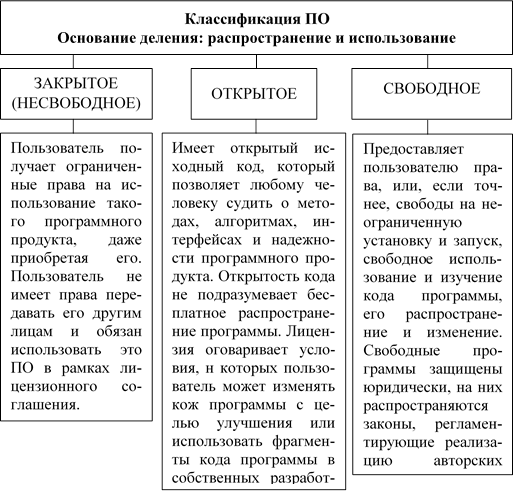

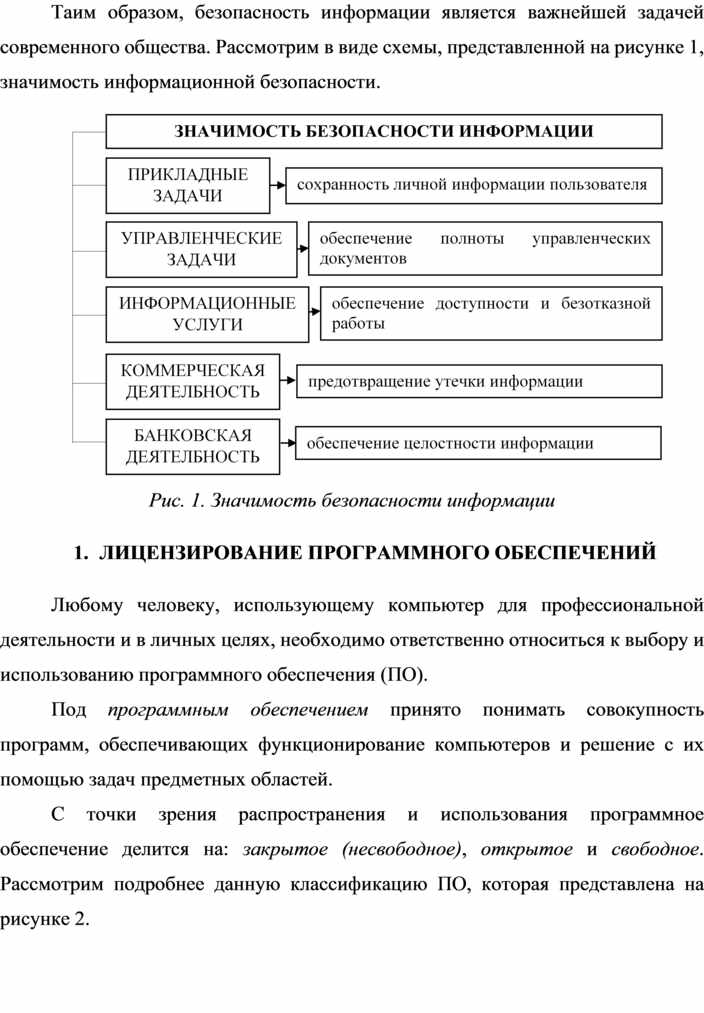

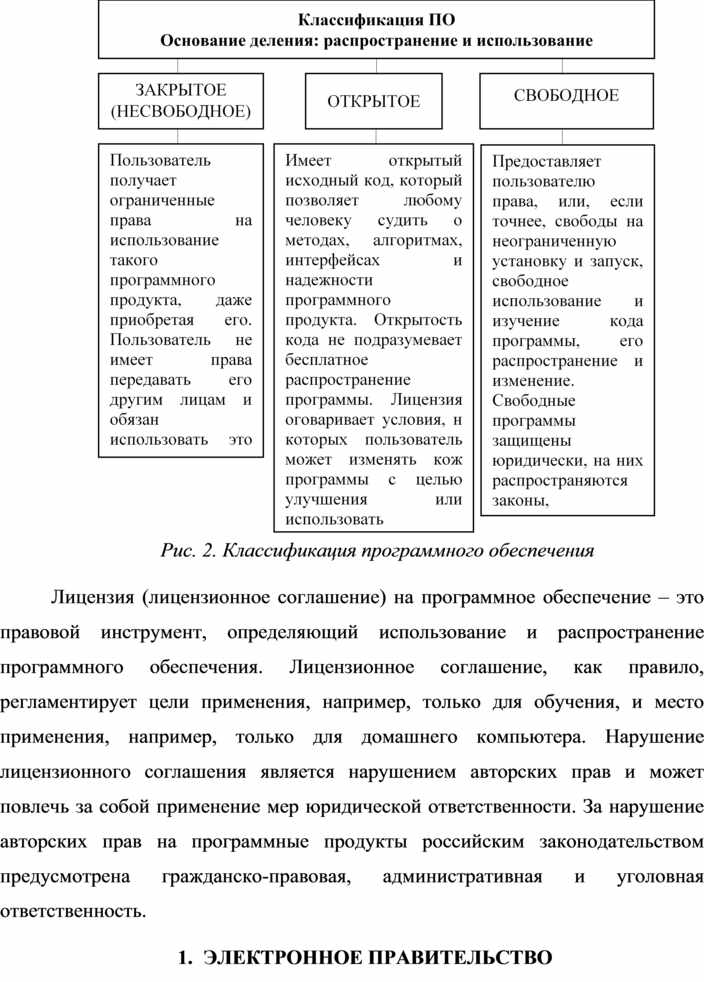

С точки зрения распространения и использования программное обеспечение делится на: закрытое (несвободное), открытое и свободное. Рассмотрим подробнее данную классификацию ПО, которая представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация программного обеспечения

Лицензия (лицензионное соглашение) на программное обеспечение – это правовой инструмент, определяющий использование и распространение программного обеспечения. Лицензионное соглашение, как правило, регламентирует цели применения, например, только для обучения, и место применения, например, только для домашнего компьютера. Нарушение лицензионного соглашения является нарушением авторских прав и может повлечь за собой применение мер юридической ответственности. За нарушение авторских прав на программные продукты российским законодательством предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

3. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Электронное правительство (англ. e-Government) – система электронного документооборота государственного управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели существенного повышения эффективности государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества.

Создание электронного правительства (ЭП) предполагает построение общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки.

Электронное правительство обеспечивает:

¾ эффективное и менее затратное администрирование;

¾ кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством;

¾ совершенствование демократии и повышение ответственности власти перед народом.

ЭП не является дополнением или аналогом традиционного правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг.

Основы ЭП в России были созданы в ходе реализации государственной программы «Информационное общество». Основная работа по формированию электронного правительства была начата с момента принятия государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утверждённая распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р, в соответствии с которой был выполнен комплекс работ по формированию единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

В настоящее время разработаны и функционируют ключевые элементы национальной инфраструктуры электронного правительства, в том числе:

1. Единый портал государственных и муниципальных услуг.

2. Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

3. Национальная платформа распределенной обработки данных (НПРОД).

4. Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре (ЕСИА), обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

5. Информационная система головного удостоверяющего центра.

Таким образом, электронное правительство является частью электронной экономики и предоставляет комплекс государственных услуг в электронном виде.

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Лекция по дисциплине «Информатика» на тему «Правовые нормы информационной деятельности»

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.

Источник: znanio.ru