На рынке бизнес-образования конкурентоспособны только практико-ориентированные программы

Стремление сделать образование практико-ориентированным прослеживается сегодня на всех этапах — от средней школы до вузов. Не остаются в стороне и бизнес-школы, для которых этот вопрос почти тождественен вопросу престижа. Особенно актуальна проблема практикоориентированности для программ ЕМВА, к качеству которых слушатели предъявляют наиболее высокие требования.

МВА и ЕМВА: где что важнее?

Если сравнить программы МВА и ЕМВА, то для последних вопрос практикоориентированности стоит особенно остро. При стоимости обучения от 10 тысяч до 90 тысяч евро (в большинстве московских бизнес-школ цена на ЕМВА колеблется в диапазоне от 20 тысяч до 50 тысяч) потребители не хотят довольствоваться набором теоретических курсов и заезженных кейсов. Они стремятся стать участниками уникального процесса, который поможет им изменить мировоззрение, сломать стереотипы мышления, а иногда и полностью преобразиться. «Конечно, для программ МВА тема практикоориентированности тоже важна. Однако именно говоря об ЕМВА, мы делаем на этом особый акцент», — говорит руководитель проекта ЕМВА «Драйв-менеджмент» Международного института менеджмента ЛИНК Андрей Теслинов. По его мнению, большинство слушателей МВА — это аналитики и люди, склонные выстраивать теории успешной деятельности, в то время как на ЕМВА приходят жесткие практики, которые стремятся испытывать, проделывать живые эксперименты, причем делают это в совершенно ином (очень быстром) темпе.

практико-ориентированной студии (Web-коллегиум креативной педагогики) «Конструирование урока в на…

Одна из задач обучения по программам ЕМВА заключается в том, чтобы научить человека выбирать нужный ему, персонифицированный инструментарий из всего многообразия существующих. К примеру, есть мастер, который вырезает по дереву. Он знает, что существуют десятки различных резцов, с помощью которых можно проделывать самые разные операции.

Однако сам он использует в работе лишь три-четыре резца — именно те, которые лучше прочих ложатся ему на руку и позволяют свободно, качественно и быстро получать требуемый результат. Как он выбрал эти резцы? Разумеется, испробовав несколько десятков разных модификаций на практике. Именно так происходит и со слушателями программ ЕМВА.

Во время обучения (конечно, если они учатся по действительно практико-ориентированным программам) им демонстрируют то, как работают бизнес-механизмы и теории, и дают возможность опробовать знания на реальных примерах. После чего каждый человек выбирает себе комплекс инструментариев по душе и понимает, с помощью какого именно рычага он сможет «сдвинуть Землю».

Продолжительность программ ЕМВА, как правило, в полтора раза меньше, чем МВА. Это сжатая форма образования, но она и более результативная. Кроме того, нельзя забывать о том, что слушатели МВА — будущие специалисты по поддержанию процесса администрирования, а студенты ЕМВА — по определению инноваторы и преобразователи, которым нужен экспрессивный стиль обучения. И в этом смысле жесткие ориентиры на практикоориентированность хороши именно для программ ЕМВА, ведь по окончании обучения дипломанты должны быть готовы совершать прорывные преобразования в бизнесе, выстраивать беспрецедентные системы взаимоотношений с партнерами и потребителями и внедрять зачастую новые бизнес-технологии.

Д-18. Функц. грамотность: практико-ориентированная, проектная, исследовательская деятельность

Слияние трех сред

Любое качественное образовательное пространство состоит из трех сред. Речь идет о среде учебной, где непосредственно происходит освоение материала, о среде социальной, в которой люди общаются на посторонние темы и в которой происходит их развитие и включение каналов коммуникации. И о третьей среде — среде профессиональной, где постоянно идет профессиональная деятельность и происходят разговоры на сугубо профессиональные темы.

Чаще всего в обучении доминирует среда учебная: к слушателям выходит профессор, они все вместе начинают что-то обсуждать, решать, делать выводы. В большинстве бизнес-программ в учебную среду втягивают среду профессиональную — чаще всего это происходит посредством кейсов и деловых игр. В продвинутых бизнес-школах сознательно добавляют к дуэту учебной и профессиональной среды третью — социальную. «Например, паузы между занятиями не сокращают до предельного минимума, а делают их достаточными для того, чтобы люди в непринужденной обстановке за чашкой чая могли просто поговорить. При всей кажущейся на первый взгляд бессмысленности подобного времяпрепровождения именно гармоничная интеграция трех сред дает на выходе полноценное и результативное образование», — поясняет Андрей Теслинов.

Расширение принципа трех сред реализуется на практико-ориентированных программах ЕМВА и через походы в реальные компании. При этом занятия выносят из аудиторий и проводят их на сторонней территории. Чаще всего в качестве площадок используют те фирмы, откуда приходят сами слушатели.

Такая деловая интервенция позволяет увидеть привычные, знакомые по аудиторным занятиям вещи с совершенно иных точек зрения и дает возможность заставить по-новому работать разум. Сценарии похода в компании могут быть разными.

Нередко в первый день такой «проектно-аналитической сессии» слушатели декларируют стратегию своего бизнеса, определяют значимые для него проблемы и описывают структуру компании. Во второй — берут интервью у первых лиц, топ-менеджеров, менеджеров среднего звена и специалистов. На следующий день проводят общее обсуждение, в процессе которого каждый участник ЕМВА высказывается и «ставит диагноз» компании. Особенно интересно это происходит в том случае, когда анализ деятельности организации осуществляется публично, перед менеджерами этой компании.

В хороших программах создаются и иные способы соединения сред. Известен опыт, где слушатели программ ЕМВА даже открывают учебный бизнес и на нем тренируются, отрабатывают изученные технологии, вопросы культуры стратегии, таким образом, уже во время обучения применяют на практике все то, что может им понадобиться в реальной жизни. По окончании учебы этот бизнес передают «по наследству» следующим студентам ЕМВА, которые продолжают его использовать в качестве подопытного материала.

От лекции до интервенции, от рациональности до эмпатии

Говоря о вопросе практикоориентированности ЕМВА, нельзя не затронуть тему актуальности образовательных форм и методов. По мнению специалистов института ЛИНК, сегодня в бизнес-образовании, как и в образовании вообще, нет подходов, которые бы устарели. Из ряда, на одном полюсе которого находится классическая лекция, а на другом — активная деловая интервенция, не следует ничего выбрасывать. «Несмотря на все чаще звучащее мнение о том, что лекции как формат обучения уходят в прошлое, они являются прекрасным способом формирования знаний человеком в человеке. Лекция, проведенная мастером своего дела, может стоить во сто крат дороже кейса или деловой игры по степени информационного и эмоционального заряда, который она в себе несет», — считает Андрей Теслинов.

Хороши для практико-ориентированных программ ЕМВА и кейсы, и деловые игры. Однако лишь в том случае, когда соблюдается правило: 20% времени должны занимать сами кейсы (или игры), а оставшиеся 80% — анализ результата. Вообще, любой образовательной форме можно дать новое рождение. Из лекций репродуктивного типа (когда профессор говорит, а студенты бездумно записывают) можно сделать лекцию-диалог или лекцию как живописующее действо. А, к примеру, презентацию, когда ведущий просто читает с экрана текст, стоит превратить в слайд-шоу, увлекающее и побуждающее зрителей к размышлению.

В некоторых бизнес-школах понимают практикоориентированность как обучение слушателей умению применять в реальной жизни готовые рецепты (в большинстве случаев пришедшие к нам с Запада). Учебники насыщены готовыми рецептами-идейками, которые были успешно использованы в разное время в разных, как правило далеких от России, странах. В процессе учебы студентам навязывают убеждение в том, что все эти заготовки будут работать в современном мире, причем в условиях неординарной российской действительности. Характерно, что у многих слушателей возникает ощущение справедливости таких утверждений благодаря увлекательно проведенным деловым играм или кейсам, которые разрабатывают опять-таки на основе западных технологий.

На самом деле такой подход рецептурного «накачивания» не очень конструктивен для качественных программ ЕМВА. Здесь практикоориентированность заключается в том, чтобы подняться над основаниями этих рецептов, выйти в область законов, порождающих успешные технологии. Именно для этого в планы программ ЕМВА включают поездки в малознакомые страны с исследовательскими целями. Речь идет об образовательных экспедициях «Живая параллель», где на параллелях между проявлениями развития бизнеса, цивилизаций, живой природы осваиваются законы, действующие повсюду. В таких курсах-экспедициях слушателям ЕМВА открываются универсальные конструкты развития и устройства мира и бизнеса.

В заключение стоит упомянуть о существовании двух форм постижения мира — рефлексии и эмпатии. Во многих бизнес-школах доминирует первая составляющая, поскольку большинство применяемых сегодня техник — рациональные. «Их можно объяснить, передавать слушателям, их проще применять. Однако действительность год от года становится настолько непредсказуема, что пора делать акцент в сторону техник, основанных на эмпатии (чувствовании). Мир зовет в эту нерациональную сторону, потому что все больше явлений перестает подчиняться рациональному объяснению. И поэтому в современных практико-ориентированных программах ЕМВА количество иррациональных методов должно возрасти», — поясняет руководитель проекта ЕМВА «Драйв-менеджмент» Международного института менеджмента ЛИНК Андрей Теслинов.

Источник: hr-portal.ru

Практико-ориентированная магистратура и ее роль в обучении

Магистратура – это вторая ступень высшего образования, после которой специалист считается полностью подготовленным к трудовой деятельности. Чем занимаются студенты 2 года, и могут ли они сразу приступить к работе, не имея опыта? Оказывается, не всегда и не везде.

Дело в том, что программы магистратуры в большинстве вузов делают уклон на теоретический материал, а практика проходит поверхностно. В результате, человек приходит на работу и начинает переучиваться. Это занимает, как минимум, полгода. Для работодателя такой результат обучения специалиста невыгоден, поэтому большинство из них стараются заранее подбирать для себя кадры, которые уже что-то умеют.

Проблемы практической магистратуры

Некоторые студенты приходят в магистратуру на определенную специальность с других факультетов, часто с тех, которые не имеют отношения к данной специальности.

Что в результате:

- Теорию знают плохо, или не знают вообще.

- Вынуждены сразу заниматься базовой подготовкой, чтобы написать магистерскую работу по новой специальности. Это, в первую очередь, теоретический материал. На практику просто не хватает времени. То, что студенты бакалавриата учили 4 года, магистру придется выучить за 2.

- Не имеют опыта в практической деятельности.

При вузовской нагрузке что-то одно в любом случае пострадает: либо теория, либо практика.

Учитывая, что работодателям нужен человек, умеющий работать и знающий свое дело, диплом не всегда востребован. Особенно ярко проявляется эта тенденция в сфере информационных технологий. Это одна из причин, почему отрасль быстро развивается: люди увлекаются программированием и собирают знания по крупицам на бесплатных ресурсах, много практикуются самостоятельно. При этом не пишут научные работы, но знают и умеют в разы больше любого студента. Если они и захотят учиться дальше, то практика в магистратуре мало им даст в плане опыта.

Практика в иностранных вузах

В западноевропейских вузах существует разделение магистерских программ на теоретические и практические. Это позволяет целенаправленно готовить, как преподавателей, так и универсальных сотрудников. И не означает, что теоретики вообще не знают, как работать практически. Знают, но больше занимаются разработкой новых идей, а практики пытаются воплотить их на деле.

Люди условно делятся на два типа: те, кто хочет заниматься любимой работой как можно быстрее (выпускники-бакалавры), и те, кто предпочитает заниматься наукой (выпускники-магистры). Первый тип можно условно разделить на исполнителей и руководителей.

Давно подмечено, что просто хорошие специалисты начинают скучать, если не делают чего-то нового. Им нужен простор для идей, время для их обоснования и команда единомышленников. Попав на руководящую должность, такой человек принесет меньше пользы, стараясь наладить работу остальных, вместо того, чтобы развивать свои способности. Поэтому такие студенты выбирают теоретическое направление в какой-либо специальности. Карьерный рост для них – абстрактное понятие.

Другие, наоборот, хорошо проявляют себя в практической деятельности и стремятся к карьерному росту. Они хорошие руководители. Есть еще такие, что не имеют амбиций руководителя, а просто хорошо знают свое дело, могут выполнить любую работу за короткое время.

Всем им нужна разная магистратура:

- Первым – с научным уклоном.

- Вторым с менеджментом и управленческими дисциплинами.

- Третьим – больше практики.

К сожалению, такой выбор программ магистратуры можно найти только в зарубежных вузах и только в единицах отечественных, например, университете Синергия, Высшей школе экономики, Московском университете экономики, статистики и информатики.

Что выбрать карьеристам – теорию или практику

Любой человек рождается с определенным набором качеств и способностей. Воспользуется он ими или нет – это другой вопрос. Уверенным можно быть только в одном: каждый может найти себе занятие по душе, если ему не помешают. Способности еще нужно отточить, чтобы ими пользоваться.

Если человек имеет способности к администрированию и потенциально является хорошим руководителем, то ему нужно поступать на практико-ориентированную магистратуру. Скорее всего, он будет работать в какой-нибудь компании и создавать продукты в определенной сфере. Сейчас нужно рассчитывать на то, что руководитель обязан знать все этапы работы, то есть иметь навыки, которыми обладают специалисты данной отрасли.

Для примера: руководитель компании, которая создает программы и сайты, должен знать, как пишется код, как оформить программу или сайт вместо дизайнера, как протестировать его на работоспособность и еще многое другое.

Вдобавок нужно уметь договориться с заказчиками, а это тоже наука, которая требует знания теории и практического опыта подписания контрактов. Если заказчик почувствует слабость со стороны главы компании, он будет сомневаться, платить ли деньги здесь, или найти другую фирму.

Если дело только в неумении шефа показать себя лидером, а специалисты хорошо делают работу, то проигрывает и клиент, и компания. Поэтому знание психологии, менеджмента – обязательное условие.

Другой пример: чрезмерные лидерские качества плохо обученного начальника. Такое тоже распространено. Тот случай, когда человек родился руководителем, но мало сделал в плане самосовершенствования в профессии. В такой ситуации он будет мешать свои подчиненным угодить заказчику услуг, так как мыслит с «высоты» собственных знаний, которых у него гораздо меньше, чем у остальных сотрудников.

Еще хуже, когда он будет целенаправленно отбирать работников, которые знают меньше его самого, плюс не уверены в себе и не доказывают свою точку зрения. Уважающий себя профессионал не будет долго работать под таким «руководством».

Исходя из принципа – подобное притягивает подобное – можно сделать вывод, что хороший профессионал с лидерскими задатками, доведенными до нужного уровня – это лучший начальник. Он не мешает своим сотрудникам, а те могут проявлять инициативу и не бояться увольнения.

Необходимые требования программ

Практика в магистратуре должна начинаться параллельно с теорией, или даже раньше. Это дает возможность учащимся магистратуры определиться, нужно ли им учиться дальше по данной профессии. Особенно тем, кто пришел из других факультетов. Практические проблемы создают стимул что-то подучить, почитать, найти дополнительную литературу и, в конце концов, решить проблему.

Замечено, что те, кто слишком увлекается над теорией, попадает в виртуальный мир, из которого потом трудно «перепрыгнуть» в реальную деятельность. Для них изучение теории – это и есть работа. В результате, когда они сталкиваются с производственной текучкой и какими-то трудностями на рабочем месте, возникает жесткое несоответствие того, что учили и того, что приходится делать.

Как выбрать вуз до экзаменов в магистратуру, чтобы не сидеть 2 года за книгами, а попробовать больше на деле?

Во-первых, спросить у менеджера напрямую, сколько часов практики в неделю проходят магистры. Рекомендуется подобные вопросы задавать в нескольких вузах, чтобы сравнить.

Во-вторых, узнать, есть ли стажировки во время каникул, есть ли в вузе отдел, который занимается трудоустройством студентов. Если ответы не вызовут подозрений, можно смело поступать.

Практико-ориентированная магистратура и ее роль в обучении

Иван Севостьянов Директор

Среднее образование дает общеобразовательная школа. Оно может быть полным или неполным. Часто среднее образование путают со средним специальным. Среднее – это школьное, а среднее специальное – это колледжи и профтехучилища.

Источник: ecvdo.ru

Практико-ориентированный подход в профессиональном обучении

Поварова, Л. В. Практико-ориентированный подход в профессиональном обучении / Л. В. Поварова. — Текст : непосредственный // Инновационные педагогические технологии : материалы XI Междунар. науч. конф. (г. Казань, февраль 2021 г.). — Казань : Молодой ученый, 2021. — С. 38-40. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/387/16364/ (дата обращения: 24.12.2022).

Повышению эффективности образовательного процесса способствует ориентация на практические занятия, при этом мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности решать практические задачи. При формировании профессиональных компетенций через практическую направленность необходимо использовать последовательное усложнение, а такжеметоды активного и интерактивного обучения, реализуемые в рамках как традиционных, так и инновационных методов обучения.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, профессиональные задачи, деятельностно-компетентностный подход, поэтапный подход.

Практико-ориентированное обучение позволяет подготовить специалиста с более сформированными компетентности за счёт насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Этому способствует система отбора содержания учебного материала, помогающая студентам оценивать значимость и практическую востребованность приобретаемых знаний, умений. Профессионально-ориентированный подход в подготовке специалистов рассматривается как ориентация учебного процесса на конечный продукт профильного образования, в котором конкретизированы компетентности, формируемые у студентов в ходе работы с учебной информацией. При реализации данного подхода необходимо предлагать студентам конкретные профессиональные задачи, связанные с действительностью и последовательно их усложнять; так же надо учитывать особенности профессиональной деятельности, необходимо интегрировать знания, методы различных областей науки и практики.

В нашем колледже подход к обучению, направленный на профессиональную деятельность обучающихся применяется всем педагогическим коллективом и с самого начала обучения студентов.

На первом этапе происходит адаптация к образовательному пространству. На своих занятиях я стараюсь формировать у студентов такие культурные потребности и запросы, которые помогли бы им более полно осознать социальную значимость выбранной профессии, что способствует повышению мотивационной составляющей образовательного процесса. При этом широко используется анкетирование, знакомство студентов с современными достижениями в профессиональной сфере, метод прогнозирования, ролевые игры.

Далее происходит начало специализации, в результате этого процесса профессиональная мотивация студентов усиливается и углубляются. Приоритетным направлением является предоставление самостоятельности в определении задач профессионального и личностного роста студента. Задания практических работ должны быть нацелены на индивидуальную поисковую деятельность. Образовательный процесс я стараюсь организовывать таким образом, чтобы студент не просто закреплял теоретические знания учебного материала, а учился прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность. Для данного этапа целесообразно применять ситуационные задачи, когда студенты часто работают малыми группами по 4–5 человек, и где в основу работы положен диалог. [1, с. 86]

Однако для закрепления полученных знаний, необходимо овладение практическими умениями, которые отрабатываются в ходе освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики, при этом студенты могут самостоятельно оценить не только уровень своего профессионализма, но и активность своей личностной позиции.

На заключительном этапе студент приобретает способность самостоятельно планировать и осуществлять профессиональную деятельность, подбирать стандартные методы и способы решения профессиональных задач, оценивать, насколько они будут эффективны в данных условиях, принимать правильное решение и в нетипичных ситуациях. К данному этапу обучения относится: производственная практика по направлению профессиональной деятельности, сдача квалификационного экзамена по профессиональному модулю; преддипломная практика и государственная итоговая аттестация в форме защиты дипломного проекта, сдачи демонстрационного экзамена.

Преподаватель может детализировать этапы, показывая, как нужно вести тот или иной этап, а обучающиеся копируют его действия в обстановке, максимально приближенной к производственной.

На практических занятиях применяются образовательные технологии, позволяющие смоделировать фрагменты профессиональной деятельности или в максимальной мере приблизиться к ним. Используются как игровые, так и неигровые методы активного обучения: имитация, разыгрывание ролей, деловые игры, упражнения-действия по алгоритму, решение ситуационных задач.

Примером практико-ориентированных задач по дисциплине «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» для специальности «Технология парикмахерского искусства» могут служить следующие задачи. 1. К 120 г 40 % -го раствора этилового спирта добавили 40 г безводного этилового спирта. Найдите массовую долю этилового спирта в полученном растворе. 2. Сделайте вывод о возможности применения полученного раствора для обработки кожи рук и других участков тела в случае попадания биоматериала на одежду, в ротовую полость, при повреждении кожи, если известно, что для снижения вероятности заражения рекомендуется использовать в таких случаях 70 % этиловый спирт. Сколько граммов хлорамина — Б и воды нужно взять, чтобы приготовить 1 л раствора, массовая доля хлорамина — Б в котором составляет 1 % для дезинфекции изделий, не соприкасающихся с кровью и поверхностей в помещениях.

На практических занятиях воспроизводятся простые ситуации: одни студенты исполняют роли клиентов, другие — роли мастера — парикмахера. Таким образом, обстановка максимально приближается к действительности.

Более широкий подход при изучении различных дисциплин (общеобразовательных и профильных) — применение профессионально-ориентированных технологий обучения, ориентированных на будущую профессиональную деятельность студентов или их элементов, направленных на частичное моделирование профессиональной среды. Однако, изучая различные дисциплины, студенты сталкиваются с трудностями, которые могут возникнуть в процессе работы. Необходимо обращать внимание на эти трудности. Например, при изучении таких дисциплин, как «Санитария и гигиена парикмахерских услуг», «Физиология кожи и волос» по профессии «Парикмахер», студент может быть не готов психологически вынести обслуживание клиента с различным состоянием волос или обладает профессиональной некомпетентностью по определённому вопросу. Будущие парикмахеры должны уметь самостоятельно выполнять практические манипуляции по определению кожных болезней у клиентов, профилактике распространения инфекционных заболеваний.

Преподаватель должен ориентировать студентов на выполнение алгоритма манипуляций, соблюдение техники безопасности и само и взаимоконтроль действий студентов.

Такие занятия способствуют погружению обучающегося в профессиональную деятельность и закреплению практических умений, развитию профессиональных компетенций и ответственности за результат своей деятельности. В ходе опроса четко выявляются междисциплинарные связи. Например, будущим парикмахерам на этапе отработки практических манипуляций многим студентам нужна помощь в корректировке действий во время осмотра на педикулёз и других кожных заболеваний, составление алгоритма дезинфекции и в приготовление рабочих растворов заданной концентрации. Можно не спешить подсказать студенту готовое решение или исправить допущенную ошибку, а наблюдать за действием студента, одобрить или предупредить студента о возможной неудаче, предложить вспомогательные вопросы. Предложить студентам находить ошибки путем наблюдения за работой или утвердить роль эксперта-студента. Таким образом, для построения практико-ориентированного образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. [1, с. 23]

Профессиональное становление студента — это процесс проявления желания работать или продолжить образование по избранной специальности. Стремление преподавателя при использовании практико-ориентированного подхода найти разумный баланс между академической и практической составляющими профессиональной подготовки, в конечном результате приводит к повышению качества подготовки специалистов.

Сегодня мы обязаны задумываться над тем, что ожидает наших студентов. Работодателям нужна не квалификация, которая, представляет собою ряд задач и видов деятельности, а компетентность, как соединение навыков, свойственных каждому конкурентно-способному специалисту, умеющему работать в группе, инициативного, ответственно принимающего решения и отвечающего за их последствия.

1. Гайнеев Э. Р. «Деятельностно-компетентностный подход в профессиональном обучении // Понятийный аппарат педагогики и образования: Сб. науч. трудов.- Екатеринбург: СВ — 96, 2012. Вып. 7.

2. Ефремова Н. Ф. «Компетенции в образовании: формирование и оценивание». — М.: Национальное образование, 2018.

Источник: moluch.ru

Разработка практико-ориентированных образовательных программ

Что такое практико-ориентированные образовательные программы?

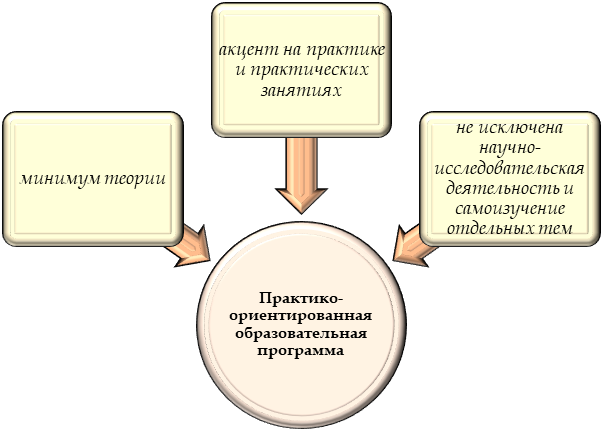

На сегодняшний день обучение в колледжах и вузах обрело новые требования, особенности, ориентир. Работодатели желают и стремятся принимать в свой штат не просто дипломированных специалистов, вчерашних выпускников, а полностью подготовленных к трудовым будням экспертов, готовых приступить к выполнению своих прямых обязанностей без замедления и дополнительного обучения. Удовлетворение данного желания возможно с помощью реализации практико-ориентированных образовательных программ.

Под данной категорий понимают такие направления подготовки, которые помогают студенту не только получать и усваивать теоретический багаж знаний в рамках выбранной им профессии, но и пользоваться им на практике, то есть оттачивать свое профессиональное мастерство параллельно или по мере постижения теории. То есть этот вид обучения предполагает обретение первичного опыта в рамках осваиваемой специальности.

Практико-ориентированные образовательные программы действуют в рамках всех ступеней подготовки дипломированных специалистов действуют только в рамках бакалавриата и специалитета. Магистратура уже считается нишей по подготовке научно-исследовательских кадров, начинающих исследователей.

Нередко для конкретизации характера обучения в рамках выделенных специализаций перед ступенью образования или наименованием профиля указывают слово «прикладной». Например, прикладной бакалавриат и пр. Данная категория отмечает акцент на характере и особенностях образовательной программы, методах обучения студентов и пр.

Среди ключевых функций прикладных направлений подготовки при колледжах и вузах можно отметить:

- Всестороннее развитие индивида в рамках выбранной им профессии: изучение теоретических основ, а также одновременное или параллельное постепенное развитие соответствующих базовых навыков работы;

- Оперативное удовлетворение потребностей рынка труда или частного заказчика (предприятия-партнера, партнера по целевому обучению, государства и пр.) и подготовка универсальных специалистов, которые по окончании обучения могут незамедлительно приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей;

- Развитие междисциплинарного подхода к подготовке специалиста, расширение границ профессиональных компетенций и возможностей выпускника;

- Преемственность. Предполагающая привлечение к учебному процессу не только педагогов-теоретиков и исследователей, но и практикующих специалистов, которые могут поделиться со студентами личным опытом;

- Взаимосвязанность и комплексность, которая проявляется в том, что обучение студентов происходит как на территории учебного заведения, так и за его пределами: на территории базы практики, на территории предприятия-партнера или заказчика и пр.

Таким образом, практико-ориентированные направления подготовки при колледжах и вузах ориентированы на прикладное развитие студентов и формирование у них определенного набора компетенций, умений, свойственных выбранной отрасли, профессии. При этом погружение в специальность происходит на двух уровнях: теоретическое и прикладное. Притом данная комбинация неминуема и обязательна для каждого учащегося, дабы без владения теоретическим аппаратом невозможно постичь соответствующие рабочие азы.

Особенности и база практико-ориентированных образовательных программ

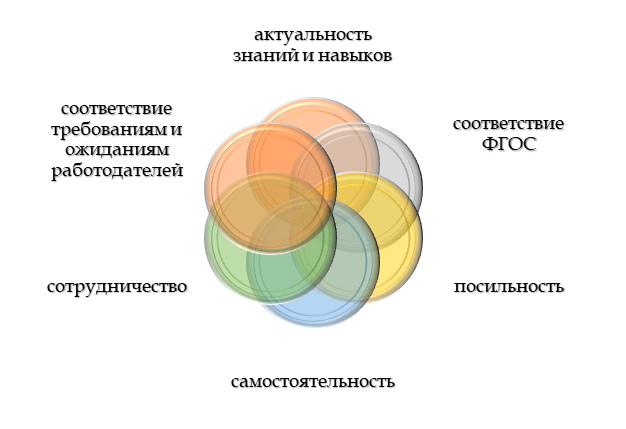

Образовательные программы прикладного плана имеют массу специфических черт подчеркивающих их оригинальность и важность в современном мире и системе обучения. В числе явных признаков практических профилей в колледжах и вузах можно отметить:

- Педагог превращается из «авторитетного диктатора» в партнера студента, который помогает ему в осознании и освоении соответствующих правил, их применении в профессиональной и повседневной жизни;

- В рамках программы обучения в обязательном порядке будет присутствовать практический блок, притом формат и способ его реализации может быть любым: от банальной практики, лабораторных работ и НИР до стажировки, реализации программ академической мобильности (в качестве обязательной составной части программы по подготовке дипломированного специалиста) и пр.;

- Наличие самостоятельной работы студента для саморазвития в профессиональном плане. Закрепления пройденного материала и оттачивания обретенные ранее навыков, доведения их до автоматизма и совершенства;

- Практико-ориентированные программы нацелены на развитие практических навыков, от есть имеют конкретную систему конечных результатов и показателей качества подготовки дипломанта, набор компетенций, учитывающий потребности реалий, работодателей, достижений НТП и пр. То есть миссия данных подходов состоит именно в формировании квалификации выпускника;

- Актуальность знаний и навыков. Все практико-ориентированные направления подготовки базируются сугубо на современных подходах и методиках, соответствующих требованиям и ожиданиям рынка труда. Более того, они нацелены на проблемный конус, то есть получаемые знания позволяют выпускникам успешно решать текущие отраслевые и профессиональные задачи, проблемы;

- Максимальное вовлечение студентов в учебный процесс посредством поручения специфических заданий, проектной деятельности, а также саморазвития. Практическая деятельность в любом проявлении мотивирует учащихся и позволяет привить максимум полезной информации лучше и быстрее ее усвоить. Здесь же можно отметить возможности по сокращению периода подготовки дипломанта (при грамотном и корректном планировании учебного процесса, его содержания и пр.).

Применение практико-ориентированных программ полагается на три основных принципа. Первый – самостоятельность, которая предполагает организацию учебного процесса с акцентом на самостоятельную работу студента: теоретическую исследовательскую проектную, практическую. То есть на каждом этапе становления дипломанта важно присутствие самостоятельного блока: изучение тем, решение задач, практика и пр.

Второй постулат, лежащий в основе практико-ориентированного обучения в колледже или вузе – принцип свободы. Данный канон полагается на то, что учащимся будет предоставляться выбор в процессе обучения: выбор тем для исследований, выбор дисциплин в рамках вариативной части программы, выбор научного руководителя, выбор проблемы по заявленной или утвержденной теме, выбор места практики. То есть практико-ориентированная подготовка в системе профессионального образования позволяет студенту самому определять, что учит, как учить, где совершенствоваться, на какие подходы и методы опираться и пр.

Третий канон – сотрудничество, которое базируется на дружеском общении педагога и учащихся, развитии коммуникационных навыков между студентами, командную работу и пр. То есть реализация этого правила предполагает равноправие всех участников учебного процесса и развитие доверительных, дружеских отношений независимо от роли, статуса и пр., при этом субординацию, культуру и этику общения никто не отменял.

В основе практико-ориентированных образовательных программ лежит сочетание двух критериев:

- Классические требования ФГОС (требования государства), устанавливающие общую траекторию развития студентов, минимальный набор знаний и компетенций, которые должен постичь учащихся по мере завершения курса или программы в целом. То есть данный нормативный акт определяет ключевые, обязательные параметры обучения в рамках конкретного уровня образования, специальности, характера программы обучения и пр.;

- Требования рынка труда или работодателя. Соблюдение данных параметров предполагает разработку тем и заданий (ФОС и КОС) с уклоном на ожидания и требования рынка труда. Этот подход позволит приблизить качество и уровень полномочий выпускника ссуза или вуза к ожиданиям работодателя, его требованиям, повысив тем самым шансы на трудоустройство, карьерный рост и дальнейшее развитие специалиста в профессиональном и научном плане.

Среди признаков практико-ориентированного обучения также можно выделить следующие черты. Первая – каждое занятие в той ил иной мере будет захватывать практическую часть: разбор примеров, анализ опыта практиков или иных авторитетных экспертов, выполнение практических заданий, самообучение и пр.

Второй признак прикладных траекторий подготовки заключается в приближенности осваиваемой программы и предусмотренных в ее рамках заданий к реальности. В данном случае уместно использование ситуационных задач, методов кейс-стади, «виртуальных» подходов в системе обучения, прохождении практики и пр.

Третья специфическая черта практико-ориентированных образовательных программ проявляется в том, что при проведении практических занятий отсутствует какой-либо шаблон и доминирует оригинальность подачи информации, которая зависит от фантазии и подготовки педагога, специфики изучаемой темы и пр.

Четвертый признак прикладных образовательных программ состоит в том, что данный подход не просто учит студентов понимать теорию, но и осознавать проблемы в рабочем поле, заниматься поиском их решения. То есть в этом сценарии происходит изучение дисциплине не ради предмета, а ради понимания его сути, поиска достойных способов использования полученных знаний с максимальной эффективностью, результативностью и пр.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Источник: disshelp.ru

Практика внедрения моделей практико-ориентированного обучения

Основная цель профессионального образования — подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования

15 апреля 2021 Петр Петрович Шишкин

610 14 0 0

Содержимое публикации

Практика внедрения моделей практико-ориентированного обучения

Шишкин Петр Петрович

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Государственный агротехнический колледж»

Среднее профессиональное образование является важной составной частью российского образования. Оно обеспечивает подготовку специалистов-практиков, работников среднего звена для всех отраслей экономики, повышение образовательного и культурного уровня личности.

Современное состояние, перспективы развития экономики требуют от специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить системное мышление, экологическую, правовую, информационную, коммуникативную культуру, способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, творческую активность и ответственность за выполняемую работу.

Для достижения цели — обеспечения региона, предприятия квалифицированными кадрами — мало только взаимодействия образовательных организаций с работодателями, необходима продуманная региональная социально-экономическая политика, стратегия развития человеческого капитала, создания условий жизни населения в регионе, повышения привлекательности региона для молодежи. Важна система профориентации, подкрепленная созданием качественных рабочих мест, развитием инфраструктуры региона. Эти задачи могут и должны решаться организациями работодателей и администрацией региона совместно.

Основная цель профессионального образования — подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования.

В этой связи особое место в образовательных технологиях отводится практико-ориентированному обучению. Главная цель практико-ориентированного обучения — формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности.

В основе практико-ориентированного подхода в образовании лежит разумное сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной подготовки.

Результаты практико-ориентированного профессионального образования в любых его формах ведут к получению выпускником значимой для рынка труда квалификации, при этом обеспечены:

-доступность производственной практики на рабочем месте;

-отработка во время практики всех видов работ, необходимых для квалификации;

-создание условий (образовательной среды) для мотивации студента к профессиональной деятельности, приобщение его к корпоративной культуре;

-соответствие качества работы выпускника требованиям работодателя, что позволяет частично окупить затраты работодателя на обучение, а выпускнику — трудоустроиться по профессии, специальности.

Сегодня крупными предприятиями дуальное обучение (образование) называется самым перспективным направлением в подготовке специалистов для реального сектора экономики с участием крупного бизнеса. Дуальная модель обучения (образования) становится привлекательной благодаря следующим факторам:

-во-первых, учебные планы составляются с учетом предложений работодателей. То есть студенты в учебных аудиториях изучают прежде всего то, что им непосредственно понадобится на производстве, поэтому полученная ими в ходе обучения в учебном заведении квалификация будет соответствовать действующим на производстве профессиональным стандартам. Работодатели на основе своих потребностей в специалистах, обладающих не только определенной профессиональной подготовкой, но и необходимыми социальными и психологическими качествами, формируют конкретный заказ образовательным организациям. Таким образом, преодолевается разрыв между теорией и практикой, и на предприятие поступает специалист, фактически готовый к выполнению своих трудовых функций;

-во-вторых, будущий специалист получает реальные профессиональные умения и компетенции на рабочем месте на основе эффективных технологий; получает возможность проходить практику на рабочем месте и выполнять рабочие задания. Таким образом, будущий специалист подготовлен к выполнению трудовых функций и максимально мотивирован на производственную деятельность в коллективе;

-в-третьих, находясь в составе производственного коллектива, будущий специалист усваивает нормы корпоративной культуры именно того предприятия, на котором будет работать;

-в-четвертых, существенно сокращаются ошибки кадровых служб в подборе персонала, так как продолжительная работа студентов-практикантов на предприятии позволяет выявить их сильные и слабые стороны;

-в-пятых, значительно сокращаются расходы предприятия на кадровый рекрутинг в силу того, что подавляющая часть выпускников профессиональных образовательных организаций остается на предприятии и нет необходимости обращаться в кадровые агентства и службы занятости с заявками на определенных специалистов;

-в-шестых, сотрудничество с образовательной организацией в рамках дуального обучения дает возможность организации системы внутрифирменного обучения персонала предприятия в рамках программ повышения квалификации с приглашением наиболее подготовленных преподавателей из образовательной организации.

Переход к профильному обучению направлен на реализацию одновременно принципов личностно-ориентированного и практико-ориентированного образования, поэтому он преследует широкие образовательные и развивающие цели: обеспечение углубленного изучения отдельных предметов; обеспечение равного доступа к полноценному образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными наклонностями и интересами; расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Применение практико-ориентированного подхода должно начинаться в школе и целенаправленно переходить в систему профессионального образования, причем, являться основным методом обучения данной ступени системы образования.

Любая образовательная технология – это воплощение определенной стратегии. Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс образовательного учреждения обусловлено необходимостью поиска адекватных образовательных технологий – совокупности средств и методов обучения и развития студентов, позволяющих успешно реализовать поставленные цели.

Современные работодатели рассматривают знания, умения и навыки выпускников в контексте способности и готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять стандартам качества отраслевых и региональных рынков услуг.

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-ориентированного подхода. Такой подход в профессиональном обучении направлен, во-первых, на приближение образовательного учреждения к потребностям практики, жизни. Во-вторых, позволяет создавать условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих рабочих и служащих.

Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – построить оптимальную модель (технологию), сочетающую применение теоретических знаний в решении практических вопросов, связанных с формированием профессиональных компетенций специалиста.

В системе профессионального образования существует несколько подходов к практико-ориентированному образованию. Одни авторы (Ю.

Ветров, Н. Клушина) практико-ориентированное образование связывают с организацией учебной, производственной и преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом, осознания собственной роли в социальной работе. Другие авторы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) считают наиболее эффективным внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. Некоторые авторы (А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление практико-ориентированного образования связывают с использованием возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин.

Обществу нужна личность, способная решать нестандартные задачи в нестандартно сложившихся ситуациях, способная саморазвиваться, самообразовываться, способная успешно позиционировать себя на рынке труда, ориентированная на социально-значимые приоритеты.

Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода способствует совершенствованию существующих образовательных программ и технологий создания условий для подготовки работников отраслевых и региональных рынков услуг, обладающих качественно новым уровнем профессиональных компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных условиях.

Для построения практико-ориентированного образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков — опыта практической деятельности. В системе общего образования под опытом деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной дидактической триады “Знания – умения – навыки” путем формирования у обучающихся практических умений и навыков. При деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада дополняется новой дидактической единицей: Знания — Умения — Навыки — Опыт деятельности

Деятельностная модель подготовки работника среднего звена предполагает постоянную трансформацию видов деятельности. Первоначально студент овладевает опытом учебно-познавательной деятельности академического типа, где моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. Далее осваивается опыт предпрофессиональной деятельности в кабинетах практики, мастерских путем моделирования условий, содержания и динамики реального производства, отношений занятых в нем людей, используя такие активные формы, как деловая игра, мозговая атака и т.д. В ходе учебной практики студенты овладевают реальным опытом выполнения прикладных работ.

Трансформация содержания деятельности завершается приобретением опыта профессиональной деятельности в ходе производственной практики. Впервые, для усиления практико-ориентированного обучения в соответствии со стандартами 3-го поколения выделено три вида практики:

Практические занятия трансформируются в учебную практику, где обучающиеся уже на практических базах под руководством преподавателя закрепляют полученные знания, отрабатывают умения и приобретают навыки. Чтобы обучающийся смог соотнести свое представление о профессии с требованиями, предъявляемыми реальными условиями организаций и осознания собственной роли в производственном процессе, его погружают в профессиональную среду — отправляют на производственную практику, где под контролем опытных специалистов он приобретает опыт профессиональной деятельности.

Производственная практика способствует достижению основной цели подготовки специалистов – обеспечить профессиональными кадрами среднего звена. Являясь составной и необходимой частью образовательного процесса, она обеспечивает практико-ориентированный характер обучения будущего работника, целенаправленное и осознанное овладение им системой базовых, общепрофессиональных и специальных дисциплин, приобретение позитивного профессионального опыта и завершение подготовки к самостоятельной работе на производстве.

Производственная практика самая сложная форма учебного процесса и в организационном, и в методическом плане, так как для ее осуществления необходимо соединить интересы производственных организаций и колледжа. По сложившейся практике совместная работа нашего колледжа, организаций проводится на договорной основе.

Взаимодействуя с организациями, колледж получил возможность:

— привлекать для учебной и практической работы со студентами высококвалифицированных специалистов учреждения;

— вырабатывать единые требования к компетентности специалиста;

— ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гарантировать их трудоустройство.

Организации, в свою очередь, получают возможность:

— получить специалистов, соответствующих потребностям работодателя;

— осуществлять работу по непрерывному образованию сотрудников;

— быстро адаптировать молодых специалистов;

— получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров.

В современных условиях возрастающих требований работодателя к профессионализму и компетентности специалистов со средним образованием педагогический коллектив колледжа обеспечивает высокое качество подготовки выпускников в интересах практического производственного процесса региона.

1. Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров./Москва 2016/ Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской федерации, Федеральный институт развития образования.

2. Педагогическое наследие / Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци; [сост.: В. М. Кларин, А. Н. Джуринский]. — М.: Педагогика, 1988.

3. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года».

4. Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года (Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1)).

5. Эффективность взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-среды: теория, методология, практика: колл. монография / Т. Н. Бондаренко [и др.]; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. А. П. Латкина. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010.

6. Бедерханова В.П. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности: учеб. пособие для вузов / В.П. Бедерханова, П.Б. Бондарев — Краснодар, 2000.

7. Калугина И.Ю. Образовательные возможности практико-ориентированного обучения учащихся / И.Ю. Калугина. — Екатеринбург, 2000.

8. Беспалько В П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. / В.П. Беспалько. — М.: Педагогика, 1995.

9. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности / А.К. Дусавицкий. — М.: Дом Педагогики, 1996.

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. — М.: Народное образование, 1998.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Источник: www.art-talant.org